火曜から、いよいよこども園の読み聞かせが始まる。

春に書店で見つけた2冊をメニューに入れた。どちらも園児にふさわしいと思う。

『あか あお ふたりで』

(U・G・サトー/作 福音館書店 1996.8)

実に印象的な表紙に惹かれてめくってみると、二色の線描で作り出す世界がとても楽しい。赤・青二つの線が並行したり交わったり、対称的な動きを見せたり、イメージはフィギュアスケートのペアのよう。描かれる線によって動物の形が示され、それが姿を変えていく。終末は細かく沢山になり黒いバックができて…

版型は大きくないのでPPTで取り入れてモニターに写したいが、映像ならアニメーションにするだろうから、中途半端なことはやめ通常のめくる形にする。一枚の白紙から、空、海、陸そして森と世界をめぐってペンが旅していくような読みができるだろうか。お絵描きの時間に思い出せるような語りにしたい。

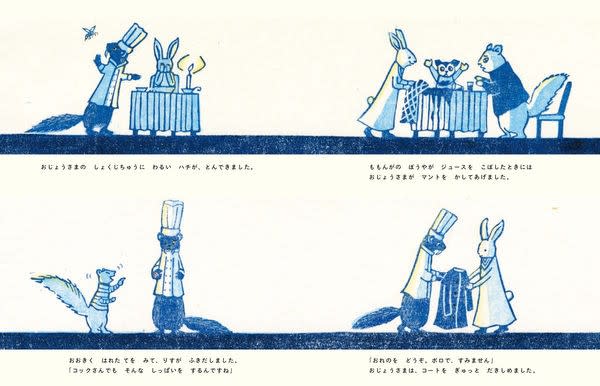

『きみなんか だいきらいさ』

(ジャニス・M・ドリー/作 モーリス・センダック/絵

こだまともこ訳 冨山房 1975.5)

ずいぶんと歴史のある小型絵本だ。なかよしだった「ジェームス」と「ぼく」が何かのきっかけで仲たがいをし、ぼくは腹が立って、ジェームスに文句を言いに行くのだが…。実に子どもらしく、あたたかい結末になる。なんといっても表情や動き、アングルが素晴らしく、「センダックの絵本」が頭に刻み込まれる。

元男の子(笑)としては、読みは自然にできる気がする。強弱や緩急など読み込めば身に付くだろう。ポイントは最後に振り向いて声をかける場面か。ここは十分な間が必要だ。時代が変わってもこうしたシチュエーションは毎日のようにあるだろうから、共感してくれる子も多いはずだ。聴き手を見つつ、語りだそう。

春に書店で見つけた2冊をメニューに入れた。どちらも園児にふさわしいと思う。

『あか あお ふたりで』

(U・G・サトー/作 福音館書店 1996.8)

実に印象的な表紙に惹かれてめくってみると、二色の線描で作り出す世界がとても楽しい。赤・青二つの線が並行したり交わったり、対称的な動きを見せたり、イメージはフィギュアスケートのペアのよう。描かれる線によって動物の形が示され、それが姿を変えていく。終末は細かく沢山になり黒いバックができて…

版型は大きくないのでPPTで取り入れてモニターに写したいが、映像ならアニメーションにするだろうから、中途半端なことはやめ通常のめくる形にする。一枚の白紙から、空、海、陸そして森と世界をめぐってペンが旅していくような読みができるだろうか。お絵描きの時間に思い出せるような語りにしたい。

『きみなんか だいきらいさ』

(ジャニス・M・ドリー/作 モーリス・センダック/絵

こだまともこ訳 冨山房 1975.5)

ずいぶんと歴史のある小型絵本だ。なかよしだった「ジェームス」と「ぼく」が何かのきっかけで仲たがいをし、ぼくは腹が立って、ジェームスに文句を言いに行くのだが…。実に子どもらしく、あたたかい結末になる。なんといっても表情や動き、アングルが素晴らしく、「センダックの絵本」が頭に刻み込まれる。

元男の子(笑)としては、読みは自然にできる気がする。強弱や緩急など読み込めば身に付くだろう。ポイントは最後に振り向いて声をかける場面か。ここは十分な間が必要だ。時代が変わってもこうしたシチュエーションは毎日のようにあるだろうから、共感してくれる子も多いはずだ。聴き手を見つつ、語りだそう。