前回の記事ではユーリ・バンダジェフスキー氏のリンゴ・ペクチン論文を紹介したけど、この論文のなかには、放射性セシウム137の体内濃縮の状況について言及がなされている。

Relationship between caesium (137Cs) load, cardiovascular symptoms, and source of food in 'Chernobyl' children -- preliminary observations after intake of oral apple pectin.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15635491 (要旨)

http://www.smw.ch/dfe/set_archiv.asp?target=2004/49/smw-10219 (全文pdf)

137Cs mainly concentrates in endocrine glands, pancreas, thymus, and heart. In these organs,

levels 10 to 100 times higher than those in other organs are found in children [1]. (Introductionの第2パラ)

放射性セシウム137は、主に内分泌腺、すい臓、胸腺及び心臓で濃縮する。これらの臓器において、子供では、他の臓器に比し10-100倍高い水準で濃縮がみつかっている [1]。

ここで引用されている文献 [1] もバンダジェフスキー氏の論文の一つ。

Chronic Cs-137 incorporation in children's organs

Bandazhevsky YI.

Swiss Med Wkly. 2003 Sep 6;133(35-36):488-90.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14652805 (リンクはココ。要旨のみ)

http://www.smw.ch/dfe/set_archiv.asp?target=2003/35/smw-10226 (全文pdf)

その結論を要旨から引用すると、

We measured the Cs-137 levels in organs examined at autopsy. The highest accumulation of Cs-137 was found in the endocrine glands, in particular the thyroid, the adrenals and the pancreas. High levels were also found in the heart, the thymus and the spleen.

我々は、死体解剖で調査された臓器での放射性セシウム137の水準を計測した。最も高い放射性セシウム137の蓄積は、内分泌腺、特に甲状腺、副腎、すい臓でみつかった。高い水準は、心臓、胸腺及び脾臓でもみつかった。

これらの蓄積しやすい臓器での関連する疾患について、某掲示板での指摘を発掘しておくと、緊急自然災害板から、

272 : 地震雷火事名無し(東京都) : 2012/02/25(土) 16:33:08.72 ID:z+B8QSw/0 [1/1回発言]

[中略]

Bandazhevskaya, et al.(2004)によるセシウムが溜まりやすい組織:

> 137Cs mainly concentrates in endocrine glands, pancreas, thymus, and heart.

関係しそうな病気は、

・内分泌腺(具体的にはこのあたりらしい):

甲状腺 → 甲状腺機能亢進(バセドー病) or 低下(橋本病)

副 腎 → 副腎機能亢進 or 低下(アジソン病)

・すい臓 → 糖尿病

・胸 腺 → 免疫系の変調

・心 臓 → 心筋機能低下、[電導]障害、心血管系の障害

だいたいどこか聞いたことがあるものが並んでいる。少しおさらいをしておこう。

甲状腺については、初期被ばくでの放射性ヨウ素131による影響が有名だが、長期的には放射性セシウム137による影響が上乗せされることとなる可能性が高いこととなるだろう。なお、甲状腺疾患の詳細については、以前の記事を参照(甲状腺の異常 〔YNNチェルノブイリ報告から〕)。

副腎は最後に回すことにして、すい臓について代表的な疾患はやはり糖尿病で、これについても詳細は以前の記事を参照してほしい(福島の子供の糖尿病の原因は? (1/2)、(2/2))。後の記事に追記した、いわゆるセシウム原因説については、その根拠はこのバンダジェフスキー論文の指摘にあると思われる。

胸腺については、これも以前の記事で少しとり扱ったけど(交感神経の緊張と自己免疫疾患(膠原病))、進化したリンパ球のうち、T細胞の一部(これらの細胞の生まれは骨髄)が胸腺で成熟することになっており、胸腺が影響を受けるとT細胞の機能にも影響が出て、一番進化した免疫系(外来の小さい異物を処理)の機能にも異常をきたすものと考えられる。免疫力の低下か、あるいは自己免疫疾患と関係することになるだろう。

心臓については、まだこのブログでは余りまとめていないような気がするけど、ここでは、問題の種類は3つあることだけ指摘しておこう。3つとは、心筋の収縮機能上の障害、心筋(特殊心筋細胞といわれる部分)のペースメーカー機能上の障害、これらの心筋に栄養・酸素を供給する血管系の障害。要は、心臓が止まると大問題なのだけど、その元々の原因として、収縮障害(心筋症)、電導障害(不整脈ほか)、血流障害という3つを概念としては区別しておく必要があるだろう(1番目の障害は次の記事の終わりの部分で少し触れたかも:宮城での心不全、急性冠症候群、脳卒中の増加 2011.3-4月)。

最後にというか、今回メインの副腎について。先ず、副腎ホルモンの種類については、サイト「役に立つ薬の情報~専門薬学」から、

内分泌系(ホルモン)

http://kusuri-jouhou.com/pharmacology/internal-secretion.html (リンクはココ)

副腎

副腎は腎臓の上にある内分泌腺である。副腎の表層の部分を皮質、内部を髄質という。

・副腎皮質

副腎皮質から分泌されるホルモンには電解質コルチコイド、糖質コルチコイド、副腎アンドロゲンの三つがある。ただし、副腎アンドロゲンは男性ホルモンの一種なので副腎皮質特有のホルモンということはできない。つまり電解質コルチコイドと糖質コルチコイドを副腎皮質ホルモンという。

[中略]

副腎皮質から分泌されるホルモンのバランスが崩れると次の病気を引き起こす。

アルドステロン症 ・・・

クッシング病 ・・・

アジソン病 ・・・

・副腎髄質

副腎髄質からはアドレナリン(エピネフリン)とノルアドレナリン(ノルエピネフリン)の二つのホルモンが分泌されている。・・・

通常、電解質コルチコイドの代表的なものがアルドステロン、糖質コルチコイドのはコルチゾールとされている。また、副腎髄質から出る2つのホルモンは、まとめてカテコールアミン(略してカテコラミン)とも呼ばれることもある。

副腎機能関係の病気のうち、アルドステロン症とクッシング病(通常はより広い病態の用語「クッシング症候群」を使うことが多い)は副腎皮質機能の亢進の、アジソン病は副腎皮質機能の低下の問題である。

放射性セシウム137が蓄積されるとする副腎以外の他の臓器では、いろいろ疑わしい例が報告されているので、副腎だけ特別に何も起こらないと考える理由は少ないように思われる。情報量が少ないので上記の引用では詳細を省いたけど、これらに補足していこう。gooヘルスケアから、

原発性アルドステロン症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30200.html (リンクはココ)

原発性アルドステロン症とはどんな病気か

副腎皮質(ふくじんひしつ)ステロイドホルモンのひとつ、アルドステロンの分泌が過剰になるために起こる病気です。アルドステロンは腎臓に作用し、体のなかにナトリウムと水分を蓄えるために高血圧になります。また、尿のなかにカリウムを排泄する作用をもつため、このホルモンが過剰になると血液中のカリウムが減り、筋力が低下したりします。

もともとまれな病気と思われていましたが、最近、検査法の進歩に伴い、高血圧症の患者さんの5~10%がこの疾患といわれています。

原因は何か

副腎皮質の腫瘍(しゅよう)、または過形成(かけいせい)(全体がはれて大きくなること)が原因です。・・・

症状の現れ方

主な症状は、高血圧と低カリウム血症に起因するものです。高血圧はしばしば臓器障害(血管、心臓、脳、腎臓の障害など)を引き起こします。・・・

前回の記事で栃木の中学生の高血圧の報道を紹介したけど(ココ)、これらの例がこの病気と関連するのかもしれないが、決め手にかくところ(ここまでくると、検査データをみないとよくわからん感じ)。

クッシング症候群 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30100.html (リンクはココ)

クッシング症候群とはどんな病気か

副腎皮質(ふくじんひしつ)でつくられる副腎皮質ステロイドホルモンのひとつ、コルチゾールが増えすぎるために起こる病気です特徴的な身体所見があり、また高血圧、糖尿病、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、感染症など、さまざまな病気を引き起こします。

原因は何か

脳の下にある下垂体(かすいたい)に腫瘍(しゅよう)ができ、そこから副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が過剰に出てくるために副腎皮質が刺激されてコルチゾールが増える場合と、副腎皮質に腫瘍ができて、そこからコルチゾールが多く出てくる場合があります。

まれに異所性(いしょせい)ACTH症候群といって、肺がんや膵臓(すいぞう)がんからACTHが分泌される結果生じる場合もあります。とくに下垂体の腫瘍が原因の場合をクッシング病と呼び、区別されています。

この病気の関連だと、千葉に住む女性からの、少し思い入れのある報告をあげておこう。サイト「みんなのカルテ保管庫」から、

443・444 3/11からの記録

http://sos311karte.blogspot.jp/2012/03/443444-311.html (リンクはココ。カルテ番号が443-444)

写真付きで詳細に報告されていて引用のしようもないので、リンク先でみてほしい。最終的に、クッシング症候群(このうちクッシング病(下垂体腺腫))と判明した模様。

アジソン病(慢性副腎皮質機能低下症) http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30300.html (リンクはココ)

アジソン病(慢性副腎皮質機能低下症)とはどんな病気か

副腎皮質ホルモンは生命の維持に必要なホルモンで、健康な人では体の状態に合わせて適切に分泌されています。このホルモンが、何らかの原因で体が必要とする量を分泌できなくなった状態を、副腎皮質機能低下症といいます。

原因は何か

副腎は両側の腎臓の上、左右に2つありますが、両側の副腎が90%以上損なわれるとアジソン病になります。原因として最も多いのは、結核(けっかく)(副腎結核)と自己免疫によるものです。まれにがんの副腎への転移によるもの、先天性のものなどがあります。

症状の現れ方

副腎皮質ホルモンには、糖質コルチコイド、鉱質コルチコイド、男性ホルモンがあります。アジソン病では、主に糖質コルチコイド、鉱質コルチコイドの欠損症状が現れます。現れる症状はさまざまですが、主なものとして、(1)色黒、(2)倦怠感(けんたいかん)、脱力感、(3)体重減少、(4)胃腸症状(食欲不振、便秘、下痢)、(5)低血圧、(6)低血糖などがあげられます。また精神症状(不安、集中力の低下など)や腋毛(えきもう)、恥毛(ちもう)の脱落などもしばしば認められる症状です。

自己免疫が関係する特発性(とくはつせい)アジソン病の場合、甲状腺疾患や糖尿病、貧血、真菌症などを合併することが多く、これらの症状が現れることもあります。

この病気の症状は、甲状腺機能低下症と重なるものがあるし、更に「自覚症状もはっきりしたものではなく、気がつかないことがほとんどです。」とされ、また、合併症として甲状腺腫もあるので、現状だと、甲状腺異常ぽっい人の中にまぎれているのかもしれないという印象を持っている。そういう中で、区別しやすそうな印象なのは、アルドステロン分泌欠乏での高カリウム血症がからむ例だろうかと思っている。例えば、某掲示板の緊急自然災害板でみかけたものを発掘しておくと、

210 : 地震雷火事名無し(北海道) : 2012/02/23(木) 17:38:12.13 ID:T14pn2Ge0 [3/4回発言]

>447 :地震雷火事名無し(神奈川県):2012/02/23(木) 17:33:31.89 ID:iivfSAh80

>置換といえば、セシウムとカリウムは体内で同じものとみなされるとケースが有ると聞いたたが、非常に気になる事が・・・

>自分の回りで、血液検査の結果、「カリウムが高い」と注意された人間が、3人いる

>「バナナ、キウイ、トマトなんかばかり食べてると、高カリウム血症になりやすいから、気を付けて」と、医者はお決まりの指導

>(3人とも、それらを殆ど食べない人)思ったのは、昨今の異常なトマトブームの煽り

>チェルノさんの時は、高カリウム血症はどうだったんだろうか?

>もしかしたら、これから高カリウム血症類似の人が激増する事を予測しての、伏線なのかもってのは考え過ぎ?

>「ブームだからって、トマト食べ過ぎたんでしょ?気をつけて下さ」で終わりだもんな

>一応、このスレに記録として書いておくよ

261 : 地震雷火事名無し(関東・甲信越) : 2012/02/25(土) 12:29:29.24 ID:VfD60hA2O [1/1回発言]

>>210

私去年体調悪くて病院で血液検査とホルモン検査したんだけど、カリウム値が基準より少し越えてた…

アジソン病っていうのもあるから更に詳しくホルモン検査したけどやっぱり高かった…

ついでにその時血圧測ってるときに不整脈も出てた…

自覚症状もあったからやっぱり不整脈でてたんだって感じでその場で心電図撮ったけどその時は出なくてわからないままだった。医者曰くこの不整脈の仕方からすると命に関わる不整脈ではないといわれたけど…

今年になって健康診断での心電図でうまく撮れたみたいで洞性不整脈と診断があったけど、これだけじゃないのかな?

高カリウムと不整脈が関連してるなんて…

副腎関係の疾患についても、甲状腺と同様に出てきている可能性がある。ただ、検査でみつけるのは甲状腺関係より難しいと思われるので、各人で留意した方がよいのかもしれない。

8/7追記:

引用したサイトに載っていた副腎皮質関係の疾患を3つ紹介したけど、引用したサイトには載っていなかったが副腎髄質関係の疾患にも一つわりと知られているものがあるので、触れておこう。これは、腫瘍ができて、ノルアドレナリン又はアドレナリンが過剰に分泌されるために起こるものである。gooヘルスケアから、

褐色細胞腫 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30500.html (リンクはココ)

症状の現れ方

代表的な症状はカテコールアミンが多く分泌されることによる高血圧、頭痛、発汗過多、代謝亢進(こうしん)、血糖の上昇です。そのほか、動悸(どうき)、やせ、便秘、胸痛、視力障害などもしばしば起こります。

高血圧などの症状が常にある患者さんもいますが、半数以上の人はこれらの症状が発作的に現れます。・・・

〔その他参考のサイト〕

厚生省研究班のサイトから、

副腎ホルモン産生異常症の推定患者数概要

http://www.pediatric-world.com/asahikawa/fukujin/p05.html

副腎ホルモン産生異常をきたす代表的疾患 - I.アジソン病

http://www.pediatric-world.com/asahikawa/fukujin/p06.html

gooヘルスケアから、

高カリウム血症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30800.html

低カリウム血症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10L30700.html

〔その他のサイト〕

「内科・小児科マリヤ・クリニック」のサイトから、

ホルモンの働き2・副腎皮質ホルモン

http://www.mariyaclinic.jp/b_exsamination/b_r01mcn/mcn/mcn2005/b_r01news0501.htm

ホルモンの働き3・副腎髄質ホルモン

http://www.mariyaclinic.jp/b_exsamination/b_r01mcn/mcn/mcn2005/b_r01news0502.htm

==============

注) 8/7 追記・その他のサイト追加。

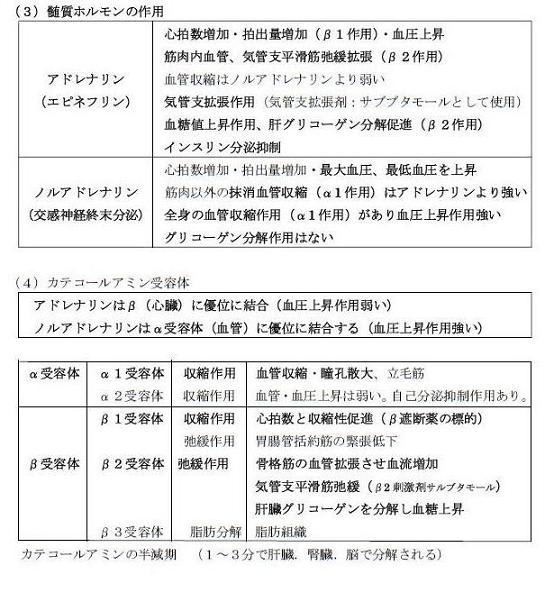

図表1 アドレナリン・ノルアドレナリンの作用

図表1 アドレナリン・ノルアドレナリンの作用