新京極通は、1872年に京都府参事槇村正直によって作られた通りです。

隣の寺町通に集まる寺院の境内が、縁日の舞台として利用され、人が多く集まったため、各寺院の境内を整理し、寺町通のすぐ東側に新しく道路を造ったのが新京極通のはじまりで、明治の中頃には見世物小屋や芝居小屋が建ち並びました。

新京極のど真ん中に、誓願寺があり、その前に「迷子のみちしるべ」という石碑が建っています。

誓願寺 迷子のみちしるべ

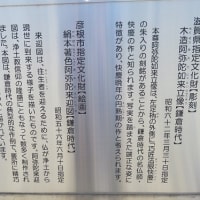

誓願寺門前の石造角柱で、1882年(明治15)に建立。正面に「迷子みちしるべ」、右側に「教しゆる方」、左側に「さがす方」と彫られています。

江戸末期~明治中期の、まだ警察のなかった江戸末期から明治中期、迷子が深刻な社会問題となり各地の社寺や盛り場に建てられたそうです。 月下氷人(仲人)役の石ということから、別名「奇縁氷人石」とも呼ばれています。

迷子や落し物などの際、その行方を求める紙をこの石に貼って、情報交換が行なわれました。

現存の石柱は、明治15年(1882)9月に建立されたものです。

ブログランキングに参加しています。ご協力お願いします!

![]()

新京極はぶらぶら歩くだけでも楽しいところでしね。

私は京都に行くと必ずここにお土産を買いに行きますよ。

新京極は、最初にいったのが中学の修学旅行、そのあと何度も行っていますが、この迷子の道しるべは知りませんでした。

しばらく京都も行っていないので、行きたいです。

旅行の出発日が迫ってきて、その期間の予約投稿入力で必死です!

ここは意外と素通りしてしまうところかも

しれません。

「迷子の道しるべ」のようなものがあると、待ち合わせにも使えますね。

記事の作成ご苦労様です。

また読ませていただきますね。