勅使門

勅使を受け入れる寺社には勅使専用の部屋や門をつくり、現在でも勅使の間、勅使門として残されているところがあります。

勅使門は、勅願寺において勅使を送迎するための唐門で、門扉には菊の紋章が付いています。

通常は閉門しており、特別な行事の場合のみ開門します。

勅使門

勅使を受け入れる寺社には勅使専用の部屋や門をつくり、現在でも勅使の間、勅使門として残されているところがあります。

勅使門は、勅願寺において勅使を送迎するための唐門で、門扉には菊の紋章が付いています。

通常は閉門しており、特別な行事の場合のみ開門します。

続いて、上離宮の窮邃亭へ。

窮邃亭は、創建当時から現存する唯一の建物だそうです。

後水尾院によって造営された上の茶屋・下の茶屋の建物のほとんどが滅失または再建されているなかで、本建物は唯一、創建当時のものとされている。ただし、幕末頃には相当に荒廃していたようで、大幅な修理が加わっている。大きい中島の上に建ち、宝形造、杮葺、屋根頂部に瓦製の露盤を置き、その上に切子頭の宝珠を乗せる。南面と東面は縁および土間庇をめぐらす。内部は18畳の1室とし、間仕切りはない。ただし、北側の東隅に板間が突出し、水屋となっている。水屋には流し、天袋、地袋を設ける。床(とこ)、棚などの座敷飾りはないが、池に面する北面から西面にかけて鉤の手に6畳分を框一段分高くなった「上段」とする。上段の西側窓際には幅1尺、長さ2間の肘掛板があり、これは欅の一枚板である。この建物は、壁でふさがれているのは前述の水屋部分のみで、他は4面とも明障子の戸または窓とする。南側上がり口の軒下の「窮邃」の額は後水尾院の筆である。(Wikipediaより)

後水尾院の筆による「窮邃」の額

隣雲亭から浴龍池に向かいます。

千歳橋

中島と万松塢の間に架かる橋は、千歳橋という屋形橋で、東には宝形造、西には寄棟造の屋根を架け、宝形造屋根には金銅の鳳凰が飾られています。

文政7年(1824年)の離宮改修時に、京都所司代の内藤信敦が橋台を寄進し、文政10年(1827年)に水野忠邦が屋形を寄進したもので、当初から離宮にあったものではないそうです。

隣雲亭は、 海抜150メートル、浴竜池との標高差10メートルのところに建っています。

床、棚などの座敷飾りはなく、装飾は欄間の花菱文と釘隠にみられるほどの池を眺望するための簡素な建物です。

当初の建物は延宝5年(1677年)に焼失し、現存する建物は文政7年(1824年)の再建。

では、ここからの素晴らしい眺望をもう一度ご覧ください!

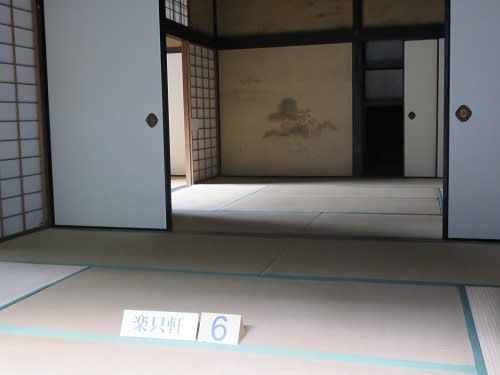

楽只軒は、後水尾上皇の第8皇女・光子(てるこ)内親王のために1668年(寛文8年)造営された朱宮(あけのみや)御所の一部です。

瓦葺、杮庇の建物。

手前が「一の間」とその奥が二の間

一の間は6畳で、狩野探信の「吉野山桜図」が描かれています。

二の間は8畳で、「竜田川紅葉図」が描かれています。

「楽只軒」の額は後水尾院の筆によるものです。

上離宮に向かって、再び田園風景を眺めながら歩いて行きます。