長くて短い1ヶ月の訪欧生活もとうとう最後の夜となってしまいました。思えばあっという間でしたが、これまでに比べて、心理的にはものすごく充実した1ヶ月となりました。だから、すごい長く感じました。

振り返れば、今回の旅は本当にたくさんの人と出会い、たくさん学び、そしてたくさんドイツ語の文献と格闘しました。過去最高に学んだ1ヶ月だったと、今は思っています。それと同時に、これまで以上に「不確か」で、「不安定」で、先の見えない研究の旅でした。

けれど、今思えば、自分が最もしたかったこと・すべきことはすべてやれたかな、と思っています。「完璧」なんてない。だから、もちろん満足はしていないし、もっとやれただろ?!とも思います。が、最低限、すべきことはできたと思いますし、本当に多くの人に感謝しなければいけないな、と思っています。

8月13日に、デュッセルドルフにたどり着きました。そして、その日のうちにTさんと再会しました。「今」のデュッセルドルフの話、欧州の話をたくさん聴かせてもらいました。うちの元教え子もお世話になりました。そして、その翌日、マグデブルクに向かいました。そこで、赤ちゃんポストの「今」を垣間見ることができました。内密出産法の施行後も、赤ちゃんポストは存在していました。そして、緊急下の女性たちのために、ひっそりと静かに存在し続けていました。そして、僕にとってはまた新たな赤ちゃんポスト、そしてその支援者たちとの出会いでした。

その後、僕はベルリンへと向かいました。ここでの目的は、子どもの家ひまわり・デボラの家のシスターモニカさんとお会いし、インタビューをすることでした。今回はモニカさんとじっくり対談をすることができました。彼女の名は、ドイツ全土で知られています。彼女の果たした役割は極めて大きいものでした。お忙しい中、二度もお邪魔して、一生忘れられない対話ができたと思っています。もちろん今後も、僕とモニカさんの関係は続きそうです。「同志」ですから。

ベルリンに滞在した後、僕はポーランドを目指しました。目指す先はただ一つ、「アウシュヴィッツ」でした。僕の研究の大きな柱となりつつある「アウシュヴィッツ以後の教育」、その根底にあるものが、当然ながらアウシュヴィッツ絶滅収容所です。ここを訪れずに、アウシュヴィッツ以後/についての教育を語ることはできません。今回、とある人の出会いから、とてもよいガイドさんを紹介していただけました。アウシュヴィッツ絶滅収容所は、根本的に、「特定集団の完全排除」を目指す施設でした。ユダヤ人だけではなく、ポーランド人、ジプシー、反体制派のドイツ人、同性愛者など、様々な「特定集団」が、理由なく、いわば無差別的に殺されていきました。戦争も恐ろしいのですが、それよりも、特定の集団が、無差別的に、冷酷なまでに無機質な方法で、システマティックに殺害されていたその「リアル」に僕はただただ驚くばかりでした。そして、それと同時に、「特定集団・民族・団体の無差別的排除」を二度と繰り返さないための教育を、もっともっときちんと考えようと思うに至りました。

それからもう一つ、凄いことがありました。偶然の出会いから、ポーランド初の赤ちゃんポストを見学し、しかもその赤ちゃんポストを運営する団体のシスターから話を聞くことができました。これはもう偶然の奇跡としか言いようがないものでした。ドイツ語圏のみならず、今は東欧全土に赤ちゃんポストが広がっています。これには、本当に驚きでした。たった一つの赤ちゃんの命とたった一人のお母さんの人生を守ることに、世界中が動き始めている。そのことに、僕は人間の未来の可能性を確かに感じました。

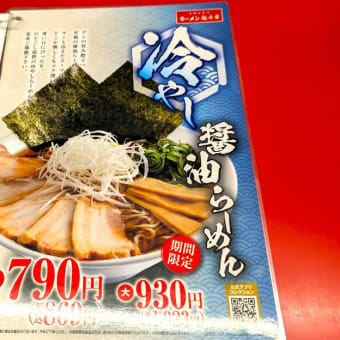

そして、ポーランドのクラクフからチェコを抜けて、ウィーンを目指しました。ウィーンでは、これまた「同志」のシュトロバッハさんと会い、様々な話題について話し合いました。彼女とはいつか、そう遠くない未来に、一緒に本を書く予定です。アジアの精神をヨーロッパのセラピーに取り込もうとする彼女と、ヨーロッパの思想を教育や福祉に取り込もうとする僕と、いったいどういう本を書くのか。既に今から、結構揉めていたりもします。けれど、そういう対話から新たな見解が生まれると思うし、お互いに長年「ケア」に携わってきた者として、新しい見解を世に出せたらいいね、ということでうまくまとまりました。彼女のパートナーのゲアハルト氏も、社会教育士(ソーシャルワーカー)であり、現在は知的障害者施設の長を務めている方で、彼との対話もとても楽しいものでした。今回は、「男同士」、二人だけでラーメンを食べに行き、そこで何時間も議論をしました。とても素敵な時間を過ごすことができました。

それから、一日使って、スロヴァキアの首都、ブラチスラヴァにも行きました。ユダヤ人の文化に触れることもできました。というより、スロヴァキア系ユダヤ人の方と語り合えました。

ウィーンを後にして、僕はキッツビュールに向かいました。その目的は、オーストリアで初となる赤ちゃんポストをウィーンに設置したウィーン大学医学部教授で、ヴィルヘルミーネン病院小児科長を務めていたリシュカさんと再度対話をすることでした。内密出産法を完成させたドイツに対して、今、オーストリアではどうなっているのか、そして、現在この問題をリシュカさんはどう考えているのか、そういったことを深く改めて聴くことができました。彼ともきっと今後もずっと同じ「同志」として、この問題に取り組み続けることになりそうです。僕の訪問を心から歓迎してくれました。キッツビュールでは、それと同時に、ひたすら文献講読をしました。これまでの人生で一番集中してまとまったドイツ語の論文を読んだ気がしました。何もないチロルのふもとで、ひたすら文献を読む、ただそれだけなのですが、一生忘れがたい貴重な時間となりました。その文献とは、赤ちゃんポストを産み落としたシュテルニパルクの代表、モイズィッヒさんの学位論文、その他代表的な論文でした。が、この頃はまだ、彼と会えるのか分からずに、ひたすら悶々としていました。

オーストリアの山奥、チロルの小さな町であるキッツビュールを離れ、一気にドイツを北上しました。9時間の電車の移動でした。それはそれは長い移動でした。ミュンヘンからノンストップでハノーファーに向かい、そこからローカル線に乗り換えて、僕のオパ・オマのいるゾルタウに向かいました。83歳と88歳の老夫婦。彼らとの付き合いももう8年になります。この間に、何度彼らと会ったでしょう。まさか、ドイツに自分の祖父母ができるとは思ってもみませんでした。この二人から学ぶことは本当に多いです。歴史の話、戦後ドイツの歩みの話、ゾルタウの話、普通のドイツ人の心情や性格や気質など、ありとあらゆることを教えてくれます。わずか一日でしたが、僕にとっては唯一の「休日」として、心の奥底から幸せを感じる時間を過ごすことができました。国も、世代も、文化も、何もかも違う僕とオパとオマ。それでも、ここまで大切にしてくれる人がいる。いつまでもお元気でいてほしいと心から願うだけです。

ゾルタウを離れた僕は、いよいよこの旅のクライマックスを迎えることになります。シュテルニパルクの代表、ユルゲン・モイズィッヒ氏へのインタビュー、これが果たして本当に実現するのかどうか…。何度メールをしても返事が来ず。ありとあらゆる手を使いましたが、アポイントが取れないまま、重々しい気持ちを引きずって、ハンブルクへと向かいました。ハンブルクでは、まず研究仲間でもあるヴォルペルトさんとシュテルニパルクの本部で会いました。彼女とは学術的な議論を交わし、現在のシュテルニパルク、赤ちゃんポストの状況を詳しく教えてもらいました。シュテルニパルクの戦いは、内密出産法の制定で終わったのではなく、ここからが本当の戦いなんだ、と痛感しました。保育園、幼稚園、母子支援施設を運営する小さな民間教育・福祉団体ですが、ここから世の中を変えるほどのムーブメントが起こりました。そして、ヴォルペルトさんからまさかまさかの提案があり、一気に僕の研究的なテンションが膨れ上がりました。「もしかしたら、本当にモイズィッヒさんに会えるかもしれない」、と。自分のこれまでの研究の集大成として、僕は彼の思想と実践に着目することにしました。そのためにも、彼にはどうしても今会っておかねばならぬ、そういう情熱が、ヴォルペルトさんに届いたのだと僕は思っています。とはいえ、まだ会えるかどうかは分からない。そんなもやもやを抱えたまま、僕はハンブルクを去り、モイズィッヒさんのいるフレンスブルクに向かいました。

フレンスブルクは、ドイツとデンマークの国境の港町。「ここは本当にドイツなのだろうか」、と思うほどに、ドイツ離れした街でした。ドイツとしては珍しい海に面した街で、大きくはないにしても、人が暮らす上でなに一つ不自由をしない豊かな街でした。そして、その翌日、僕はヴォルペルトさんの車で、サトルプにあるシュテルニパルク母子支援施設へと向かいました。そして、遂に遂にモイズィッヒさんと出会ってしまいました。このことについては既にこのブログでも詳しすぎるほどに詳しく書いたので、省略します。今思うのは、モイズィッヒさんは教育学者としても偉大であるけれど、それ以上に、ヒューマニストとして心から尊敬できる人物でした。「この人のことをもっとしっかりと学術的に論じたい」、と心から思えました。本や論文の中では知り得ないたくさんのことを、直接彼から教えてもらうことができました。一生の宝物を得た気持ちでした。

彼との対話を終えた僕は、もう半分以上脱力状態。満身創痍。

ずっと一人ぼっちの孤独な旅で、すっかりと疲れ果てました。が、まだまだ旅は続きます。

モイズィッヒさんは僕のある意味での「研究対象」。その対象へのアプローチとして僕が今必死に学んでいるのが、「ドイツ教育社会学」。赤ちゃんポストや匿名支援というのは、医学や社会学や宗教学や社会福祉学から生まれたのではなく、ドイツ伝統の社会教育学から生まれたものであり、赤ちゃんポストはドイツの社会教育学(それとドイツの批判的教育学)の実践フィールドから生まれたものである、というのが僕の仮説です。この社会教育学の現在の第一人者の一人であるのが、もう10年以上のお付き合いになるドルトムント大学のウーレンドルフ先生。僕のドイツの師匠であり、心からの友人であり、本当に尊敬でき、またいつでも自分の目標である先生です。この先生の最近の論文を読み込んでから、彼と会う、という目標を立てていました。なので、モイズィッヒさんにはお会いし、満身創痍でしたが、さらにウーレンドルフ先生の論文をひたすらに(猛スピードで)読み込みました。社会教育学的診断(あるいは社会教育学的家族診断)の理論と、その背景にある青少年支援(Jugendhilfe)概念について、必死に学んでいきました。

***

そんなこんなで、旅の出発点であり、最終目的地であるデュッセルドルフに戻ってきました。デュッセルドルフでは、まず、僕が98年にドイツに留学した時の僕の先輩と僕の友人(夫婦)を尋ねました。11年ぶりの再会となりました。もうただただ感無量でした。気づけば、あっという間に真夜中の12時近くにまでなっていました。この二人は、僕にとっての心の兄と姉。二人とも思慮深く、そしてとても頭のいい夫婦です。そんな二人の間に生まれた二人のお子さんとも初対面しました。きっと、「なに、あの変なおじさんは!?」って思われただろうなぁ…。そして、その翌日、ケルン大学の学生、クリスティアーネさんと会いました。彼女は日本語とヴィジュアル系ロックを愛する20代の大学生で、とても好奇心の強い若者です。僕らの日本でのライブにも来てくれていて、僕らの音楽を愛してくれる人でもあります。そんな彼女と、ラーメンを食べて、CD屋さんでひたすらお互いに好きな音楽を押しつけあって、そしてカフェで議論をしました。それはそれは楽しい一時でした。学生気分に戻ったように感じました。もう40手前のおじさんになっちゃったけど…(涙)。

そして、今さっきまで、そのウーレンドルフ先生とずっと会っていました。彼の紹介で、僕と同い年?のフランク・ミュッヒャー氏と出会いました。彼は学位取得後、ウーレンドルフ先生の下で、社会教育学の研究を行っています。なんと彼は、ベルリンのストリートチルドレンの社会教育学的研究で学位を取得したそうです。「ベルリンにストリートチルドレンなんているの!?」と聴くと、「そうだよ。しかもその多くが外国人じゃなくて、ドイツ人なんだ。小学生から高校生まで、たくさんのストリートチルドレンがいるんだ。100人は確実にいる」、と教えてくれました。ただ、それはかつての「浮浪児」ではなく、歪んだ家族関係に耐えられずに、家出してきた子がそのほとんどなんだそうです。また、彼も僕の研究に強い関心を示してくれて、これから是非色々と協力し合っていこう、という話になりました。それから、ウーレンドルフ先生と地獄の社会教育学プライベートゼミ。3時間ほど、ひたすら彼の論文を巡って、議論を重ねました。ちなみに、その論文の「文法的ミス」、「表記ミス」を幾つか教えてあげました(苦笑)。「お前はすごいな。ドイツ人の文章を校正するんだから。僕でも気づかなかったよ。ありがとう」、と。そういえば、ヴォルペルトさんの原稿でも幾つかチェックしたっけ。もうそろそろ、本当に「文法的に」自信をもってもいいみたいですね。まさか、日本人である僕がドイツ人のドイツ語の文法ミスや表記ミスを指摘するとは…。19年、ドイツ語を続けててよかったなぁって思います。

かくして、長い長い僕の夏の孤独な研究の旅も、最後の夜を迎えてしまいました。正直、早く日本に帰りたい、と思いつつ、もっとドイツで学びたい、議論したい、論文を書きたい、という気持ちもあります。日本に帰ればまた、膨大な「校務」に追われる日々になります。けど、ここで終わるわけにはいかない。僕はもっともっと「学者」として、「研究者」として自分の研究を極めていきたい。そして、世の中の危機迫った子どもや親たちの力になりたい、そのための研究を続けたいと思います。

この1カ月、本当に色々とありました。今回はあまりにも充実し過ぎていたので、ちょっと泣きそうです。充実はしていたけど、それと同じくらい苦しくもありました。「これからどうなってしまうのだろう」、と途方に暮れたことも何度もありました。それでも、なんとかわらにも縋る思いで、やり遂げました。この達成感は、98年~99年のドイツ留学に匹敵するほどです。だから、本当に涙が出てきそうで…。

孤独でした。でも、孤独だからこそ、多くの人に助けられ、励まされ、鼓舞され、頑張れました。孤独って、辛いけど、素敵だなぁって心から今、思っています。日本にいると、なかなか味わえない孤独です。なんせ、こっちにいれば、僕は「外国人」ですからね。完全なるマイノリティーですよ。でも、だからこその「力」も発揮できるわけです。もちろん、多くの人に助けられながら…。ホント、ドイツ語と出会ってよかった。ヨーロッパと出会えてよかった。もっともっと多くの日本人がこっちに来て、こっちの空気、文化、思想、世界を感じてもらえたらいいなぁと思います。

あと18時間ちょっとでドイツを離れます。無事に帰国できることを祈っています。何度乗っても、飛行機は怖いです(苦笑)。

けど、最後の夜、まだまだ興奮して、眠れそうにありません(めちゃめちゃ眠いんだけど…)。あと少し、こっちの夜を満喫しようと思います。こっちの缶ビールを飲みながら。

Rainy, Two Romanceを聴きながら…