円谷英二率いる特殊技術チームは、身長50メートル、体重2万トンという前代未聞の巨大怪獣をビジュアル化するために、苦心に苦心を重ねました。

当初は「キング・コング」のようなストップモーション・アニメも検討されましたが、およそ1ヵ月で1本の映画を製作する日本の撮影システムでは、1コマずつ人形を動かして撮影するアニメーション方式は、スケジュール的にも予算的にも不可能でした。

そこで、俳優が中に入る着ぐるみ(モンスタースーツといいます)を作って、それをミニチュアセットの中で暴れさせるという撮影方法が取られることになりました。

以後、この方式は日本独自のものとして確立され、様々な怪獣が誕生することになります。

ゴジラの造型は原作者香川滋の推薦で、漫画家の阿部和助が水爆の原子雲をモチーフにしたデザインを描き、それを美術の渡辺明が恐竜スタイルに仕立て、彫刻家の利光貞三が粘土原型を造りました。

皮膚は魚のような鱗状、カメレオンのようなブツブツと変わっていき、最終的にはワニ革状になり、背中に大きなヒレを付けたお馴染みのデザインが決定しました。

それを基に、最初に作られたゴム製の着ぐるみは、150キロというとてつもない重量になりました。中に入ったスーツアクターの中島春雄と手塚勝巳は、まったく動くことができずに悪戦苦闘します。

そこで、より軽い着ぐるみが新たに作られましたが、せっかくこしらえた初号スーツは無駄にはされませんでした。腰から上下に切断され、品川に現れたゴジラの上半身のアップや、銀座あたりを破壊する足元のアップを撮影する際に使われたのです。

池袋サンシャインシティで開かれた「大ゴジラ特撮展 ゴジラ60年激闘伝説」の広告(左)と会場風景

大戸島に甚大な被害をもたらしたゴジラは、次いで本州に上陸します。

破壊の限りを尽くされ、火の海と化す東京の町は、精巧なミニチュアセットです。渡辺明は事前に円谷らとロケハンを重ね、服部時計店の時計台や数寄屋橋、国会議事堂など、実物と見まごうばかりのリアルな街路を25分の1サイズで作り上げました。

破壊シーンの演出にも、さまざまな工夫が凝らされています。

ゴジラが吐き出す放射能の炎で、高圧鉄塔がグニャグニャッと溶けて折れ曲がるシーンでは、円谷のアイディアで、蝋とハンダで鉄塔が作られ、それに強いライトを当てて溶かすという手法が用いられました。

何もかも初めて尽くしだったのは、撮影ばかりではありません。実写と特撮の合成も、かつてない分量をこなさなければなりませんでした。

印象的な楽曲で、映画を力強く支えたのが音楽担当の伊福部昭です。

彼の手になる300本以上もの映画音楽の中でも、“ゴジラ”シリーズをはじめとする東宝怪獣・特撮映画のものは、ある時は重厚に怪獣の猛威を表現し、またある時は勇壮な最先端兵器による戦闘シーンを盛り上げて、見る者を映画の世界に引き込みました。

こうして多方面の才能が各々ベストを尽くし、国産初の怪獣特撮映画という前人未到のフロンティアを切り開いていったのです。数々の困難があったにもかかわらず、映画は驚異的なスピードで完成し、昭和29(1954)年11月3日、ついに有楽町の日劇をはじめとする東宝系の劇場に、ゴジラの咆哮が轟きます。

公開された「ゴジラ」は、新聞の文化欄などでは「ゲテモノ映画」と酷評されました。

しかし、怪獣に仮託して、核兵器に代表される科学技術の暴走の恐ろしさを訴えるというメッセージ性もさることながら、ドキュメンタリー的演出と特撮カットとの連携技術の水準は極めて高く、同時期の海外SF映画と比較してもまったく引けを取らない出来でした。

評論家が知ったかぶりして何を言おうと、そんなことには関係なくホンモノは民衆のハートを引き付けます。

映画は大ヒットし、観客動員数843万人、配収1億5,237万円、その年の東宝配給作品の中で、「七人の侍」「宮本武蔵」に次ぐ第3位にランキングされるという快挙を成し遂げます。そしてその成功の影には、製作に携わった人たちの、それぞれの立場やそれまでの人生経験に基づく真摯な思いの結集があったのです。

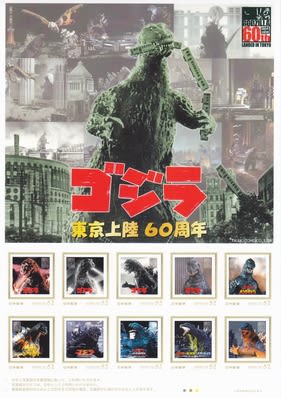

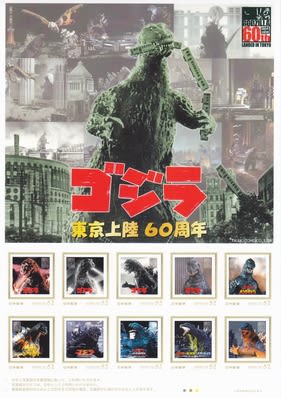

ゴジラ東京上陸60周年を記念(?)して発売されたフレーム切手。「東京上陸MAP」や絵葉書付き

軍隊経験が長く、戦争の酷さをよく知る本多猪四郎監督が、自分の思いを込めて撮影した、映画の重要なテーマにも関わるシーンがあります。

それは、古生物学者山根恭平(志村喬)の娘恵美子(河内桃子)と、その恋人で南海サルベージ社員の尾形秀人(宝田明)が、山根の愛弟子で恵美子が兄のように慕う(世間では許嫁同然といわれています)天才科学者芹沢大助(平田昭彦)の研究室へ、彼が極秘に研究しているオキシジェン・デストロイヤーを、ゴジラを倒すために使用するよう説得に行く場面です。

2人は必死に芹沢を口説きますが、一度その凄まじい威力が世に知られてしまえば、為政者たちは必ず兵器として用いようとするだろうと、彼は頑なに拒否します。しかし、見るも無残な惨状を前に、テレビから流れてくる平和への祈りを込めて歌う少女たちの声に心を動かされた芹沢は、あまりに悲しい決断をします。

彼は自らオキシジェン・デストロイヤーを使い、海底に潜むゴジラを消滅させ、それと運命を共にすることによって、オキシジェン・デストロイヤーの秘密を永遠に葬り去ったのです。

芹沢の命と引き換えに、ゴジラが藻屑と消えていった海面を見つめながら、山根恭平は呟きます。

「あのゴジラが、最後の1匹だとは思えない。もし、水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類が、また、世界のどこかに現れて来るかもしれない」

山根の予言は、スクリーン上で実現することになります。

その後も核兵器は世界中に拡散していき、人類を滅亡の危機に晒し続けてきました。それに警鐘を鳴らすかのように、ゴジラ映画は幾度かの休眠期間を経ながらもその都度甦り、60年間で日米合わせて30本が製作されました。それらの作品の中で、ゴジラは「人類よ、このままでよいのか」と問いかけるかのように、恐ろしくも悲しげな咆哮を上げ続けてきたのです。

そして、おそらくはこれからも・・・・・。

ハリウッド製作の「GODZILLA ゴジラ」(2014年)

ハリウッド製作の「GODZILLA ゴジラ」(2014年)

【参考文献】

坂井由人・秋田英夫著『ゴジラ来襲!!』KKロングセラーズ、1998年

ブラック アンド ブルー編『Japanese SF Movies 日本特撮名鑑』ネコ・パブリッシング、1999年

特撮映画研究会編『怪獣とヒーローを創った男たち』辰巳出版、2002年

井上ひさし著『映画をたずねて 井上ひさし対談集』筑摩書房、2006年

竹内博著『特撮をめぐる人々 日本映画昭和の時代』ワイズ出版、2011年

当初は「キング・コング」のようなストップモーション・アニメも検討されましたが、およそ1ヵ月で1本の映画を製作する日本の撮影システムでは、1コマずつ人形を動かして撮影するアニメーション方式は、スケジュール的にも予算的にも不可能でした。

そこで、俳優が中に入る着ぐるみ(モンスタースーツといいます)を作って、それをミニチュアセットの中で暴れさせるという撮影方法が取られることになりました。

以後、この方式は日本独自のものとして確立され、様々な怪獣が誕生することになります。

ゴジラの造型は原作者香川滋の推薦で、漫画家の阿部和助が水爆の原子雲をモチーフにしたデザインを描き、それを美術の渡辺明が恐竜スタイルに仕立て、彫刻家の利光貞三が粘土原型を造りました。

皮膚は魚のような鱗状、カメレオンのようなブツブツと変わっていき、最終的にはワニ革状になり、背中に大きなヒレを付けたお馴染みのデザインが決定しました。

それを基に、最初に作られたゴム製の着ぐるみは、150キロというとてつもない重量になりました。中に入ったスーツアクターの中島春雄と手塚勝巳は、まったく動くことができずに悪戦苦闘します。

そこで、より軽い着ぐるみが新たに作られましたが、せっかくこしらえた初号スーツは無駄にはされませんでした。腰から上下に切断され、品川に現れたゴジラの上半身のアップや、銀座あたりを破壊する足元のアップを撮影する際に使われたのです。

池袋サンシャインシティで開かれた「大ゴジラ特撮展 ゴジラ60年激闘伝説」の広告(左)と会場風景

大戸島に甚大な被害をもたらしたゴジラは、次いで本州に上陸します。

破壊の限りを尽くされ、火の海と化す東京の町は、精巧なミニチュアセットです。渡辺明は事前に円谷らとロケハンを重ね、服部時計店の時計台や数寄屋橋、国会議事堂など、実物と見まごうばかりのリアルな街路を25分の1サイズで作り上げました。

破壊シーンの演出にも、さまざまな工夫が凝らされています。

ゴジラが吐き出す放射能の炎で、高圧鉄塔がグニャグニャッと溶けて折れ曲がるシーンでは、円谷のアイディアで、蝋とハンダで鉄塔が作られ、それに強いライトを当てて溶かすという手法が用いられました。

何もかも初めて尽くしだったのは、撮影ばかりではありません。実写と特撮の合成も、かつてない分量をこなさなければなりませんでした。

印象的な楽曲で、映画を力強く支えたのが音楽担当の伊福部昭です。

彼の手になる300本以上もの映画音楽の中でも、“ゴジラ”シリーズをはじめとする東宝怪獣・特撮映画のものは、ある時は重厚に怪獣の猛威を表現し、またある時は勇壮な最先端兵器による戦闘シーンを盛り上げて、見る者を映画の世界に引き込みました。

こうして多方面の才能が各々ベストを尽くし、国産初の怪獣特撮映画という前人未到のフロンティアを切り開いていったのです。数々の困難があったにもかかわらず、映画は驚異的なスピードで完成し、昭和29(1954)年11月3日、ついに有楽町の日劇をはじめとする東宝系の劇場に、ゴジラの咆哮が轟きます。

公開された「ゴジラ」は、新聞の文化欄などでは「ゲテモノ映画」と酷評されました。

しかし、怪獣に仮託して、核兵器に代表される科学技術の暴走の恐ろしさを訴えるというメッセージ性もさることながら、ドキュメンタリー的演出と特撮カットとの連携技術の水準は極めて高く、同時期の海外SF映画と比較してもまったく引けを取らない出来でした。

評論家が知ったかぶりして何を言おうと、そんなことには関係なくホンモノは民衆のハートを引き付けます。

映画は大ヒットし、観客動員数843万人、配収1億5,237万円、その年の東宝配給作品の中で、「七人の侍」「宮本武蔵」に次ぐ第3位にランキングされるという快挙を成し遂げます。そしてその成功の影には、製作に携わった人たちの、それぞれの立場やそれまでの人生経験に基づく真摯な思いの結集があったのです。

ゴジラ東京上陸60周年を記念(?)して発売されたフレーム切手。「東京上陸MAP」や絵葉書付き

軍隊経験が長く、戦争の酷さをよく知る本多猪四郎監督が、自分の思いを込めて撮影した、映画の重要なテーマにも関わるシーンがあります。

それは、古生物学者山根恭平(志村喬)の娘恵美子(河内桃子)と、その恋人で南海サルベージ社員の尾形秀人(宝田明)が、山根の愛弟子で恵美子が兄のように慕う(世間では許嫁同然といわれています)天才科学者芹沢大助(平田昭彦)の研究室へ、彼が極秘に研究しているオキシジェン・デストロイヤーを、ゴジラを倒すために使用するよう説得に行く場面です。

2人は必死に芹沢を口説きますが、一度その凄まじい威力が世に知られてしまえば、為政者たちは必ず兵器として用いようとするだろうと、彼は頑なに拒否します。しかし、見るも無残な惨状を前に、テレビから流れてくる平和への祈りを込めて歌う少女たちの声に心を動かされた芹沢は、あまりに悲しい決断をします。

彼は自らオキシジェン・デストロイヤーを使い、海底に潜むゴジラを消滅させ、それと運命を共にすることによって、オキシジェン・デストロイヤーの秘密を永遠に葬り去ったのです。

芹沢の命と引き換えに、ゴジラが藻屑と消えていった海面を見つめながら、山根恭平は呟きます。

「あのゴジラが、最後の1匹だとは思えない。もし、水爆実験が続けて行われるとしたら、あのゴジラの同類が、また、世界のどこかに現れて来るかもしれない」

山根の予言は、スクリーン上で実現することになります。

その後も核兵器は世界中に拡散していき、人類を滅亡の危機に晒し続けてきました。それに警鐘を鳴らすかのように、ゴジラ映画は幾度かの休眠期間を経ながらもその都度甦り、60年間で日米合わせて30本が製作されました。それらの作品の中で、ゴジラは「人類よ、このままでよいのか」と問いかけるかのように、恐ろしくも悲しげな咆哮を上げ続けてきたのです。

そして、おそらくはこれからも・・・・・。

ハリウッド製作の「GODZILLA ゴジラ」(2014年)

ハリウッド製作の「GODZILLA ゴジラ」(2014年)【参考文献】

坂井由人・秋田英夫著『ゴジラ来襲!!』KKロングセラーズ、1998年

ブラック アンド ブルー編『Japanese SF Movies 日本特撮名鑑』ネコ・パブリッシング、1999年

特撮映画研究会編『怪獣とヒーローを創った男たち』辰巳出版、2002年

井上ひさし著『映画をたずねて 井上ひさし対談集』筑摩書房、2006年

竹内博著『特撮をめぐる人々 日本映画昭和の時代』ワイズ出版、2011年