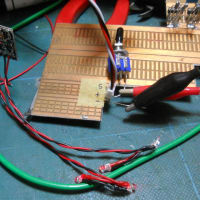

ある所より直径2mmのカーボン丸棒を入手。

若干太めというのは、当然といえば当然のようで。

元のセンターシャフトを見本に切り出し、Dカットを付けたが、520のベアリングを通るようにするには紙やすりで微妙に削らなければならないのが少々難点のようで。

元どおりフロントデフを組み付けると、どういうわけかベベルギアが当たり、動きが渋くなっていて。

センターシャフト支えのベアリングの位置を微妙に動かす事で、軽く動くシャフトとなったが、手の感触では元のシャフトが少し長すぎ、フロントデフにベベルギアの先端が接触していたから重かったのではと今さらながら気づくことで。

これで明日の耐久試験で耐えれば良いのだが、若干不安もあり。

若干太めというのは、当然といえば当然のようで。

元のセンターシャフトを見本に切り出し、Dカットを付けたが、520のベアリングを通るようにするには紙やすりで微妙に削らなければならないのが少々難点のようで。

元どおりフロントデフを組み付けると、どういうわけかベベルギアが当たり、動きが渋くなっていて。

センターシャフト支えのベアリングの位置を微妙に動かす事で、軽く動くシャフトとなったが、手の感触では元のシャフトが少し長すぎ、フロントデフにベベルギアの先端が接触していたから重かったのではと今さらながら気づくことで。

これで明日の耐久試験で耐えれば良いのだが、若干不安もあり。

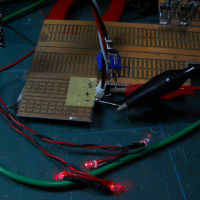

途中からデフが滑る感じがしだしましたが、これもテストという事で、そのまま走行しつづけました。

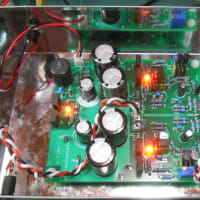

モータはそこそこ熱い程度で全く問題ありませんし、肝心のカーボンシャフトも全く問題ありませんでした。

結局、元の金属製シャフトも若干長めですが、ベベルギアの面取りの方が効果絶大のようでした。精度が高すぎるのも、こういう所で問題出るのかもしれません。

問題は後輪デフでした。

遠心力でデフの隙間から僅かながらグリスが漏れ出していましたが、開けてみると周りに広がっていて肝心の中央付近にはグリスがありませんでした。遠心力とはいえ、これではせっかくの粘りあるデフの効果が出ません。

ワッシャ径と厚みを随時変更できるようにして次のテストとなりそうです。