毎度の事ながら、他ごとに手を取られて、自分の事をする暇がなくなっていましたが、

すこし時間が出来たので、無理やり工作をする事にしました。

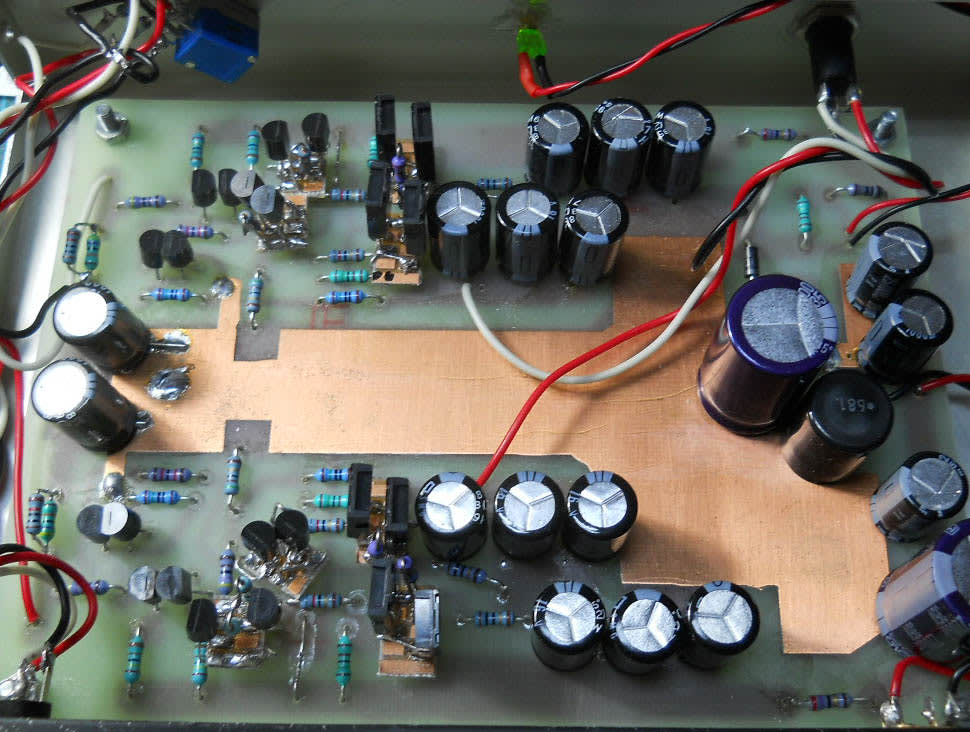

ペルケ式ヘッドホンアンプ、しかしながら、虫シリーズ?という

わけの分からない物の2個目として「タイコウチ」が派生しましたが、我が家の「タガメモドキ」に比べて

何か滑らかさが足りない感じが益々するようになりましたので、違う方向からの

アプローチをしてみることにしました。

題して。。。実はいまだに良い名前を思いつきません。

「トランジスタ貼りあわせ」でもないし「組み合わせ」でもないし。さてどうしたものか。

まぁ、動けばよしなのと、「批判するのは簡単ですが試しもしないのでは話にもならない」

ので、まずは聞いてみてから、ということにしました。

そろそろ、2SC3421と2SA1358の在庫が尽きてきまして、これが最後のトランジスタと

なってしまいました。

2セット分を組みました。

そして、先に2SC1815と2SA1015に組みこんでいた「タイコウチ」の終段を上の物と

交換してみました。

回路的には、前段の2SC1815と2SA1015と同じですが、抵抗が若干違いました。

予想では数十KΩ以下と思っていましたが、さにあらず、270KΩでhFE=90前後となりました。

同じ抵抗値で、2SC3421は若干低めとなり、2SA1358は若干高めとなりますが、

テスターでの測定ではおおむね3以内となっているので、30以上違っていたことを考えますと

僅かな差ではないでしょうか。

さて電源をいれて、定点の出圧測定をしますと、中段、終段のhFEがほぼそろっているせいか、

初段にまで高影響が現れているようでして、左右のそれぞれの箇所の電圧が0.1V以下となり

ました。今までは0.5Vなど平気でずれていたのに、これは愕きです。

「部品の選別の重要性が改めて分かりましたが、終段のNPNとPNPのhFEを合わせる事さえ

難しい状況では考えものです」

音を出してみました。

電解コンデンサを増やした効果もあって、かなり以前より改善されていたのですが、

それを上回る状態となりました。

初段が2SK170なのに、この低音の出方に驚きですし、高域も非常に綺麗に伸びるといった

感じですし、バランスが悪いと「サ行」が走る傾向が出るのですが、それが全く無くなり

無駄ではなかったという印象を受けました。

ただ、つぎはぎ基板の影響も若干出そうなので、これを1枚の基板にする必要を

感じまして、アートワークの修正をする必要が出てきましたが、よりよい結果が見えそうですので

非常に楽しみとなりました。