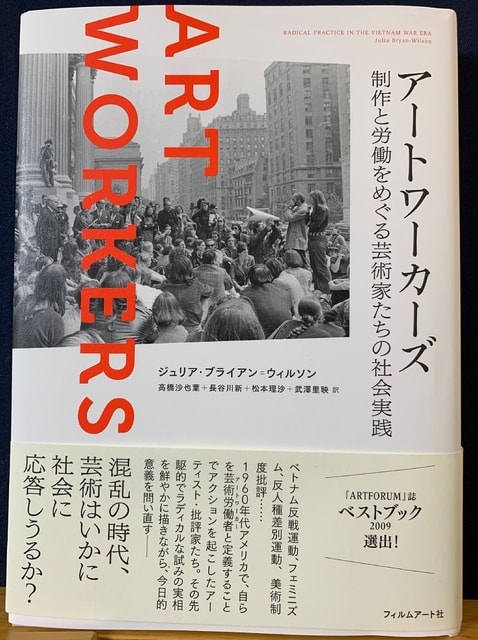

ジュリアン・ブライアン・ウイルソン『アートワーカーズ:制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』表紙

「アート(芸術)」と「経済」という領域は、双方がかなりかけ離れた位置を占めるように思われるかもしれない。しかし、筆者の思考の中では長らく互いに近接し包摂し合う領域として存在してきた。17世紀の画家たちに惹かれ、探索を始めた動機のひとつは、画家という職業を社会的に支えた徒弟制度という熟練形成(人的資本投資)の仕組みであり、作品の販路としての市場形成を含め、彼らの生きた時代環境を「額縁」という狭い視野から開放して、広く美術作品の社会経済的・文化的位置を考えてみたいという点にあった。世の中の一般のブログとはかなり異なる断片的な覚書きを、四半世紀近く継続している理由でもある。

混迷の中の現代アート

西洋美術史上のバロックの時代を過ぎ、印象派、そして今日の現代美術に到ると、そこは17世紀をはるかに上回る激動と混乱の時代であった。現代美術は統一された主導的モティベーションを喪失し、行方の定まらない分裂、離散の状態に置かれている。

美術に限らず、広く芸術の置かれた地位は、大きく揺らぎ、分裂していた。資本主義経済のダイナミックな荒波に巻き込まれ、画家、音楽家、批評家を始めとする広い意味でのアーティストたち、そしてそこに生み出された作品は、目に見えない巨大な力がもたらした分裂・激動の渦中に放り出されていた。

二つの世界大戦を経験し、20世紀も半ばを過ぎた1960年代のアメリカには、ケネディ大統領の就任、そして悲劇的暗殺、ヴェトナム戦争への反戦運動、ブラックパワー、フェミニズム、大規模な労働争議、さまざまな暴動など、社会を激しく揺り動かす激震が展開しつつあった。この社会変動に、アートの世界も無縁ではなかった。激動に抗して、「アートワーカーズ」という集団的アイデンティティが生まれつつあった。自らを「芸術労働者」(アートワーカーズ)と定義することによって、さまざまな社会的アクションを起こしたアーティスト・批評家たちの動きが台頭していた。

書店の店頭でふと目にした書籍の表題*に惹かれ、読むことになったのが、今回取り上げる下掲の一冊である。

*ジュリアン・ブライアン・ウイルソン『アートワーカーズ:制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(高橋沙也葉+長谷川新+松本理沙+武澤里映訳) フィルムアート社、2024年

*ジュリアン・ブライアン・ウイルソン『アートワーカーズ:制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(高橋沙也葉+長谷川新+松本理沙+武澤里映訳) フィルムアート社、2024年

Julia Bryan Wilson, ART WORKERS: Radical Practice in the Vetnam War Era, University of California Press, 2009

著者ジュリア・ブライアン゠ウィルソン: 現在、コロンビア大学美術史・考古学部教授、ジェンダー・セクシュアリティ研究科教員。芸術的労働の問題、フェミニズム・クィア理論、工芸史などを研究している。

本書を実際に手にとって読んでいる内に、ブログ筆者が表題から想像した内容とは、かなり異なったものであることに気づき、正直なところ、最初は少なからず落胆した。

実は、ブログ筆者は1960年代というまさにこの時期に、アメリカ、とりわけニューヨークにおいて「労働」問題の研究に没頭しており、なかでもヴェトナム戦争がアメリカ社会に引き起こしたさまざまな社会変動について多大な関心を寄せていた。そうした事情もあって、本書にはアメリカ全体をカヴァーする「アートワーカーズ」の資本主義への対抗、脱却の動きなどを期待したのだった。

本書プロローグは次の如き、刺激的な文面で始まる(以下、引用部分は緑色表示):

1996年、匿名で書かれた一通の手紙がニューヨークの美術界に出回った。そこに記されていたのは次のような宣言だ。「我々は自分たちが身を置いているシステムを打ち倒し、変革への道を切り開くことによって、革命を支援しなければならない。このアクションは、資本主義から芸術制作を全面的に切り離すことを意味する」。手紙にはただ「とあるアートワーカーより」とだけ署名されていた(邦訳 p.19)。

この時代、現代美術の世界はすでに完全に資本主義経済の濃密な網目に組み込まれていた。美術はその発想、制作から商品化され、作品は商品として美術市場において取引される対象であった。

アートワーカーが自らを組織化し、資本主義的な美術市場の廃絶、さらには革命にまで到ることが出来るのだろうか。

ブログ筆者が懸念した通りだが、本書の焦点は、1960年代、ニューヨークの美術界という特定の時代と歴史的文脈に焦点を定め、その中心となった人物の生き方、活動を追求したものであり、包括的なアートの資本主義化とその呪縛からの脱却を描いたものではなかった。

著者ジュリアン・ブライアン・ウイルソンは、「日本語版の序文」で次のように述べる:

本書は、資本主義的市場からのアーティストの独立、組織化という包括的な主張を展開したのではない。

アメリカのベトナム侵略戦争に対する抵抗を中心とした左派が団結した1960年代後半という爆発的瞬間、そこでの労働と芸術については語れるべき物語があると確信(p.11)したという。

「4人の芸術家(カール・アンドレ、ロバート・モリス、ルーシー・リパード、ハンス・ハーケ)がいかにして左派的な芸術(家?)の組織化に加わったか。」という視点でのケース・スタディにかなり近い。

さらに、「今なら、『アートワーカーズ』という表題はつかないだろう。なぜなら、「彼らはワーカーではなかった」とする方が適切だからだ。」(著者自らが、本書主題設定に際しての事実誤認を認めたというべきだろうか)。

アメリカ国内の芸術は1960年代後半から70年代初めて本格的に「始動」したが、それはアーティストと批評家が共に自分たちをアートワーカーとして自認し始めた時期でもあった(p19)。

彼らが運動の足場として構想した「アートワーカーズ連合」(Art Workers’ Coalition、AWC)は、1960年代末にニューヨークでアーティストや批評家たちによる連合として結成された。AWCへの参加者は、美術館や企業のベトナム戦争への加担、美術館制度の特権性、労働者としてのアーティストの権利などに焦点を当て、さまざまな行動を起こしていたが、AWC自体は数年で活動を終了した。

「日本語版への序文」から、著者の設定した仮説通りには現実は展開しなかったことが判明するが、そのこと自体は本書の価値を低めることにはならない。というのも、この激動の時代には、数多くの衝動的、突発的、革命的な運動や試みが至る所で行われていた。

ベトナム反戦運動、フェミニズム、反人種差別運動、美術制度批判……

1960年代アメリカで、自らを芸術労働者(アートワーカーズ)と定義することによって、アクションを起こしたアーティスト・批評家たちの格闘の記録を鮮やかに描き出されている。

1960年代アメリカで、自らを芸術労働者(アートワーカーズ)と定義することによって、アクションを起こしたアーティスト・批評家たちの格闘の記録を鮮やかに描き出されている。

このような混乱の時代、「芸術はいかに社会に応答しうるか?」というのが、著者の提示した主題だった。

ベトナム反戦運動を筆頭に、フェミニズム運動、ブラックパワー運動、ゲイ解放運動、大規模なストライキなど、政治的・社会的な運動が巻き起こった騒乱の1960–70年代アメリカ。美術界では、こうした「アートワーカー」という集団的アイデンティティが生まれつつあった。

ベトナム反戦運動を筆頭に、フェミニズム運動、ブラックパワー運動、ゲイ解放運動、大規模なストライキなど、政治的・社会的な運動が巻き起こった騒乱の1960–70年代アメリカ。美術界では、こうした「アートワーカー」という集団的アイデンティティが生まれつつあった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B. ブログ筆者の記憶から思いつくままに、順不同だが、いくつか記してみよう:

1960年代アメリカの主要社会的事件、変動

1961 年 ケネディ大統領就任演説に始まった1960年代のアメリカは、戦争、政治不信、社会的混迷など、激しい変動の時期を迎えていた(ケネディ大統領は、1963年11月22日、テキサス州ダラスで暗殺され、不慮の死を遂げた)。

アメリカのヴェトナム戦争への加担を口火として、アメリカ社会が大きく揺らぎ、分裂、分断の動きが顕著に発現していた。とりわけカリフォルニアなどの街角には、黄色の衣装をまとったヒッピーの姿が各所に見られた。ドラッグ文化、エコロジー、フェミニズム運動など、さまざまな「対抗文化」counter culture が展開した。

大学キャンパスでは、召集令状を皆の前で焼き、召集を拒否する学生、カナダなどへの越境、逃亡を企てる学生などの動きが話題となっていた。他方、いくつかのキャンパスでは、ROTC(予備役将校訓練課程)などの訓練が行われていた。

長距離バスでの人種分離に反対し、人種差別のないバスで南部を目指すフリーダム・ライダースが南部へ向かってワシントンD.C.を出発したが、アラバマでは地元民の暴動が発生、戒厳令が施行された。

1962年、連邦最高裁が認めた黒人学生のミシシッピ大学入学を州知事と大学が認めず。反対暴動を連邦軍が鎮圧するという事態が発生した。

1964年 公民権法成立

1967年 ニューアーク、デトロイト、ミルウオーキーなどで黒人暴動

1969年、ハーヴァード大学、コーネル大学、シカゴ大学など、全国の諸大学で、紛争が勃発、ROTCの中止要求などが出された。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

芸術に関わるすべての行為を〈労働〉と捉えたアートワーカーたちは、芸術作品/仕事(アートワーク)の意味を拡張し、ベトナム戦争時代の社会不安に立ち向かう。1969年に設立された「アートワーカーズ連合」や、翌年に同連合から派生した「レイシズム、戦争、抑圧に抵抗するニューヨーク・アート・ストライキ」のアクティビズム的な熱を帯びた活動は、ミニマルアートやコンセプチュアルアートなど、制度としての芸術に異議を唱える動向と密接に関係しつつ、展開していく。しかし、内部に多くの矛盾や葛藤を抱えたその活動は短命に終わってもいる。

本書では、ミニマルな作品によって「水平化」を目論んだカール・アンドレ、ブルーカラー労働者との同一化を夢想したロバート・モリス、批評や小説の執筆、キュレーションという「労働」を通してフェミニズムに接近したルーシー・リパード、そして情報を提示する作品によって制度批判を行ったハンス・ハーケという4人の作品や活動を徹底的に掘り下げるケーススタディから、アートワーカーたちによる社会への関与の実相を追求する試みがなされている。

作品という枠組みを超えて、アーティストはいかに自らの態度を社会的に表明できるのか。今日の社会において真の連帯は可能なのか。アートワーカーたちのラディカルな実践は、短い期間に終息したが、その試みと影響は今日でもさまざま形で継承されていると考えられる。

本書では、ミニマルな作品によって「水平化」を目論んだカール・アンドレ、ブルーカラー労働者との同一化を夢想したロバート・モリス、批評や小説の執筆、キュレーションという「労働」を通してフェミニズムに接近したルーシー・リパード、そして情報を提示する作品によって制度批判を行ったハンス・ハーケという4人の作品や活動を徹底的に掘り下げるケーススタディから、アートワーカーたちによる社会への関与の実相を追求する試みがなされている。

作品という枠組みを超えて、アーティストはいかに自らの態度を社会的に表明できるのか。今日の社会において真の連帯は可能なのか。アートワーカーたちのラディカルな実践は、短い期間に終息したが、その試みと影響は今日でもさまざま形で継承されていると考えられる。

本書を構成する4本柱ともいうべきケース・スタディは、この時代のアーティストたちが試みた先駆的試みとその結末を生き生きと映し出している。しかし、AWCに代表されるそれらの試みが比較的短時日の間に消滅した事実は、この主題を一般化することの困難さを象徴しているといえる。

ブログ筆者としては、1930年代、大恐慌の嵐と労働者のストライキの中、ニューディール政策の一環として、「フェデラル・シアター・プロジェクト」の名の下に展開された動きの中で、さまざまな劇場人たちが活動した事実なども、検討する意味が大きいと考えている。

この時代、音楽家、劇場関係者、警官、教師、消防士、技術者など、従来は労働組合などの組織化とは無縁の職業においても、労働組合、アソシエーションなどの組織化が行われた。しかし、多くの試みが長続きせず、消滅した。こうした経験も本書の如き考察と併せ、検討する価値があるだろう。

参考

目次

日本語版への序文

プロローグ

ラディカルプラクティスに向けて│ベトナム戦争時代

1 アーティストからアートワーカーへ

連合のポリティクス│アート対ワーク│一九六〇年代後半から七〇年代初期におけるアメリカの労働│ポスト工業化社会における職業化

【解題】 「境界」をめぐるアーティストたちの闘争──AWC解説 笹島秀晃

2 カール・アンドレの労働倫理

レンガ積み│ミニマリズムの倫理的土壌│アンドレとアートワーカーズ連合│物質を問題にする/問題を物質にする│戦中のミニマリズム

【解題】 カール・アンドレの階級闘争 沢山遼

3 ロバート・モリスのアート・ストライキ

仕事/作品ワークとしての展覧会│スケールの価値│アーティストと労働者、労働者としてのアーティスト│プロセス│デトロイトと建設労働者/ヘルメット集団ハードハット│ストライキ│勤務時間中のモリス、勤務時間外のモリス

【解題】 ワーカーとしてのロバート・モリス──「脱物質化」のジレンマのなかで 鵜尾佳奈

4 ルーシー・リパードのフェミニスト労働

女性たちの仕事│アルゼンチン訪問│三つの反戦展│アートについて/として執筆する女性たち│抗議を工芸クラフトする

【解題】 個人的なこと、集団的なこと、政治的なこと──執筆家ライター/活動家アクティビストとしてのルーシー・リパード 井上絵美子

「挑発」としての批評とアクティビズム 浜崎史菜

5 ハンス・ハーケの事務仕事ペーパーワーク

《ニュース》│AWCとコンセプチュアルアート──美術館を脱中心化する│情報インフォメーション│ジャーナリズム│プロパガンダ

【解題】 制度批評のありか──ハンス・ハーケと情報マネジメントの芸術労働 勝俣涼

エピローグ

謝辞

訳者あとがき

註

索引

著者略歴/訳者略歴/解題執筆者略歴/註訳者略歴

プロローグ

ラディカルプラクティスに向けて│ベトナム戦争時代

1 アーティストからアートワーカーへ

連合のポリティクス│アート対ワーク│一九六〇年代後半から七〇年代初期におけるアメリカの労働│ポスト工業化社会における職業化

【解題】 「境界」をめぐるアーティストたちの闘争──AWC解説 笹島秀晃

2 カール・アンドレの労働倫理

レンガ積み│ミニマリズムの倫理的土壌│アンドレとアートワーカーズ連合│物質を問題にする/問題を物質にする│戦中のミニマリズム

【解題】 カール・アンドレの階級闘争 沢山遼

3 ロバート・モリスのアート・ストライキ

仕事/作品ワークとしての展覧会│スケールの価値│アーティストと労働者、労働者としてのアーティスト│プロセス│デトロイトと建設労働者/ヘルメット集団ハードハット│ストライキ│勤務時間中のモリス、勤務時間外のモリス

【解題】 ワーカーとしてのロバート・モリス──「脱物質化」のジレンマのなかで 鵜尾佳奈

4 ルーシー・リパードのフェミニスト労働

女性たちの仕事│アルゼンチン訪問│三つの反戦展│アートについて/として執筆する女性たち│抗議を工芸クラフトする

【解題】 個人的なこと、集団的なこと、政治的なこと──執筆家ライター/活動家アクティビストとしてのルーシー・リパード 井上絵美子

「挑発」としての批評とアクティビズム 浜崎史菜

5 ハンス・ハーケの事務仕事ペーパーワーク

《ニュース》│AWCとコンセプチュアルアート──美術館を脱中心化する│情報インフォメーション│ジャーナリズム│プロパガンダ

【解題】 制度批評のありか──ハンス・ハーケと情報マネジメントの芸術労働 勝俣涼

エピローグ

謝辞

訳者あとがき

註

索引

著者略歴/訳者略歴/解題執筆者略歴/註訳者略歴