昨日、指談勉強会に行く前、6月5日(日)に予定しているクスリの講演会の打ち合わせ会。

そのことは置くとして・・・

精神医療って何なのよ!? 講演会の講師をお願いしている小倉謙さんの著書「『心の病』が治らない本当の理由~精神医学の真実~」を読んでいます。

講演会の講師をお願いしている小倉謙さんの著書「『心の病』が治らない本当の理由~精神医学の真実~」を読んでいます。

今まで、さまざまな本や資料を読んできて粗方のことは承知しているつもりでしたが、改めて絶句に近いものがあります。

日本精神神経学会では、米国精神医学会によって作られたDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル)という診断基準を使っています。

このDSMでは、精神医療の病名が増え続け、DSM-5では500余の病名があるんだそうです。

が、この病名の付け方が凄いし、科学的な裏付けが全くと言っていいほどないという専門家たちの発言が抄録されています。

この専門家たちの言葉を読んでいると、精神医療って一体何なのかと思っちゃいます。

先日の講演会では講師の中川さんが、イギリスでは初診から半年間は病名もつけないし、クスリも処方せず経過を見守るようになっていると聞きましたが、患者の側に立って考えると当たり前と言えるかもしれません。

専門家の意見の抄録

ちょっと長くなりますが、導入部も含めて紹介したいと思います。

DSMの根本的問題点は、以下の精神科医のコリン・ロスの言葉に見事に表れています。「DSMに記載されている様々な障害は、血液検査や脳スキャンなどの客観的な発見に基づいたものではない。それは行動に関する記述に基づいたものだ」

同様にカナダの心理学者タナ・ディニーンも以下のように語っています。

「可能性の高い原因、適切な処置、および予後(予想される治療後の状態)の可能性を伝える医学上の診断とは異なり、DSMやICDに掲載されている『精神障害』は精神科医の同意によって決められている」…と。

つまりここで何が言えるかというと、DSMやICDに掲載される過程においてそれらが客観的で再現性のあるデータとして示されたことはないということであり、科学性もまったくなかったということなのです。

そして、極めつけはこの言葉に集約されています。

「あれ(DSM)はたわ言だ!」「精神医学には、精神障害の有無を決定付けるような、客観的な検査、Ⅹ線、臨床試験、検査所見などない。」 アレン・フランシス、DSM第4版調査特別委員会委員長

マニュアルの編纂にあたった責任者張本人が、そのマニユアルには根拠がないと言ってしまっているのです。

実際に、DSMの中に病名として掲載されるにあたり、その決定は客観的な検証にもとづいたものではなく、すべてAPA(アメリカ精神医学会)会員の「投票」によって決定されているのです。

「これは精神病にすべきでしょうか?」

「YES!が過半数です」

「では、DSMに掲載するものとします」

こんなレベルなのです。まあ、そもそも科学でも医学でもないのですし、病気の治癒や回復を目指したものでないのですから、こうした嘘を塗りたくることしか方法がないというのは当然の結果です。

アレン・フランセスだけではありません。多くの精神科医が自らの実践と経験を通して、このDSMや精神医学領域における病名の問題を語っているので、以下に紹介しておきます。

「現代の精神医学において、精神疾患の遺伝的・生物学的原因に関する説得力のある証明は、いまだにただのひとつもなされていない。…患者は、『化学的不均衡』があると診断されているが、その主張を証拠立てるような検査は存在しないというのが実情だ…。正しい化学的均衡とはどのようなものかという概念自体が現実には存在しない」

- デビッド・カイスラー、精神科医

「生化学的不均衡などというものは存在しない。人々が私のところに来て、『私には生化学的不均衡がある』と言うなら、私は『あなたの検査結果を見せなさい』と言う。検査結果などありはしない。では生化学的不均衡とは何なのか?」

- ロン・ライファー、精神科医

「精神科医はみな、カメラやマイクで聞き取られたら、化学的不均衡や病気、あるいはそのための検査やテストなどないと、萎縮して認めるでしょう。実際におこなっていることは、例外なく、すべての患者に対してインフォームド・コンセントの権利を無効にして【取り消して】、『治療』の名のもとに毒を与えているのですから、これはまさに犯罪にはかなりません」

- フレッド・ボーマンJr.博士、小児神経科医

「精神医学において、『うつ病、双極性障害、不安症、アルコール中毒、そしてその他多くの障害は、本来生物学的なものであり、おそらく遺伝するものであるという根拠のない主張』が存在します。」

- デビッド・カイスラー、精神科医

「精神医学的な症状に関して、不確かな生化学的な説明は尽きることがない。…一つも証明されていないのです。その正反対です。そのような不均衡が発見されたと言われたすべてのケースで、後になってそれが偽りだったことが証明されています。」

- ジョセフ・グレンミュレン博士、ハーバード大学医学部、精神科医

「これに関する理論は、それに代わるものが何もないという理由からだけでなく、薬物治療を促進するのに都合が良いために、しがみつかれているのです。」

- エリオット・ヴアレンスタイン、『精神疾患は脳の病気か?』の著者

「精神病の有無を確定するための血液検査やその他生物学的な検査は、ほとんどが身体的な症状のために存在するものであるため、そのような検査が発明されたら…症状は精神病とはもはやみなされず、代わりに身体疾患の症状として分類されるでしょう。」

- トーマス・サズ博士、ニューヨーク大学精神医学名誉教授

「一般市民も、精神科医自身も、やがて気づくでしょう。DSMの病名が医学的な『診断』として役立たないというだけでなく、とりわけ個人の自由を否定するために使われたり、法的なシステムに対する殺し屋として振舞う精神科医の武器として使われた際に大きな害をもたらす可能性を持っていると思います。」

- シドニー・ウォーカー3世博士、精神科医

- ブルース・レビン博士、心理学者、『一般常識の反乱』の著者

- タナ・ディニーン博士、カナダの精神科医

「DSM第4版は、精神医学が、概して医学によって認められるように模造して作ったものです。内部の者は、それが科学的というよりも政治的な書物であると知っています……DSM第4版は、それが最大の欠陥にもかかわらず、権威ある書物となり、カネを生み出すベストセラーになりました。」

- ロレン・モシャt、医師、臨床精神医学教授

「DSMに掲載されているさまざまな障害は、血液検査や脳スキャンや物理的な発見にもとづいたものではない。それは、行動に関する記述にもとづいたものです。まさにそれが精神医学全体の仕組みなのです。」

- コリン・ロス博士、精神科医

「私たちは、あなたに継続的に薬物を与えることができるように、気分や考えの正常な変動に対していくらでも診断上のレッテルをつくり出すことができる。…しかし、疾患をつくり出すことに関しては、精神医学に並ぶものはない。」

- ステファン・クルシェフスキー、ハーバード卒の精神科医、ペンシルバニア州

「要するに、精神医学的な『障害』のカテゴリーをつくり出し、意見の一致によって公認させ、そして保険請求のために診断コードを割り振るというこのビジネスは、大掛かりな不正行為そのものであり、精神医学に疑似科学の雰囲気を与えている。その犯人はもちろん、世の人々を食い物にしているのだ。」

- トーマス・ドールマン博士、内科医、英国王立医科大学研究員、カナダ王立医科大学特別研究員

「われわれは(どんな精神疾患に関しても)その原因を知らない。われわれはこうした疾患を『治療する』手段をいまだ持っていない。」

- レックス,コウドリー博士、精神科医、米国国立精神保健研究所(NIMH)の所長

「精神病が脳の病気であるという精神医学の主張は、『脳画像によって診断や薬の開発を可能とした神経科学における最近の発見に便乗したひとつの主張』にすぎません。これは事実ではない。」

- トーマス・サズ博士、精神医学名誉教授、ニューヨーク大学医学部、シラキユース

「臨床分野では、……神経科学的な発展が、精神障害の本質を何も明らかにしないのではないかという懸念が広がってきています。」

- デイヴイッド・ヒーリー博士、精神科医、北ウェールズ心理内科学部長

「誤った情報が広がっていますが、精神病に関係する遺伝子については、長期間の試練に耐えて証明されたものは何ひとつ存在しない。」

- ジョセフ・グレンミュレン、ハーバード大学医学部、精神科医

「現代の精神医学において、精神疾患の遺伝的・生物学的原因に関する説得力のある証明は、いまだにただのひとつもなされていない…。」

- デビッド・カイスラー、精神科医

「『生物学的』精神医学は、たった一つの精神医学的症状や診断についても、それが異常な状態・病気として、あるいは『神経学的な』、『生化学的な』、『化学物質のバランスが乱れた』、『遺伝子的な』ものとして正当だと、40年間実証できないでいます。」

- フレッド・ボーマンJr.博士、小児神経科医、アメリカ神経学会特別研究員

「ADHDは作られた病気の典型的な例です」

- レオン・アイゼンハーグ ADHDの父と呼ばれる精神科医

「現在のところどの精神障害も因果関係が証明されていない。」

- ダレル・レギア アメリカ精神医学会研究局長

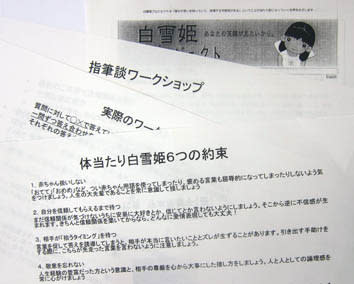

ゆびさきの会の天野代表は障がい者支援施設の職員さん。以前、施設にお願いをして守本さんの講演会を開催させてもらったところ、キャリアを積んだ60代の職員の方が守本さんのお話に感銘を受け、入所者の病状説明を根気よく丁寧にするようになった。

ゆびさきの会の天野代表は障がい者支援施設の職員さん。以前、施設にお願いをして守本さんの講演会を開催させてもらったところ、キャリアを積んだ60代の職員の方が守本さんのお話に感銘を受け、入所者の病状説明を根気よく丁寧にするようになった。

今日の地元紙に紹介されていましたが、昨日、島根オルタナティブ協議会の「クスリを考える~市民の作る新しいメンタルヘルスの形~」講演会を開催しました。

今日の地元紙に紹介されていましたが、昨日、島根オルタナティブ協議会の「クスリを考える~市民の作る新しいメンタルヘルスの形~」講演会を開催しました。