人類の輝かしい明日を約束したはずの都市に暗澹たる未来が見えだした。

その訳は、都市文明が自然との共存という点で行き詰っているから。

最近読んだ本で、一番共感し心を揺さぶられた安田喜憲氏の生命の底からの叫び。

あなたはどう感じられますか?

世界で最も長く続いたエジプト文明は7000年、世界で一万年以上続いた時代は縄文時代以外には見いだせないと。

その縄文の時代は縄文文明だったと書かれているのですが、、、

その根拠として縄文の文明原理8点をあげていらっしゃいます。

縄文の文明原理

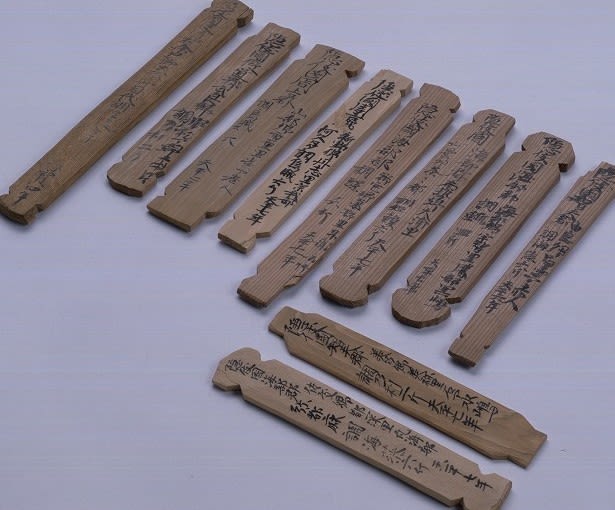

それは、簡単に記すと①自然=人間循環系の文明原理②平等主義に立脚した社会制度③文字に変わる何らかの情報伝達手段④1万年以上作り続けた縄文土器、組織化・制度化された美的伝統・知的伝統の存在⑤女性中心の文明原理⑥宗教・呪術を重視し、欲望を抑制し自然と共生する文明の装置⑦他文化・異文明の融合を容易にする文明原理⑧大規模な木造建築

このような文明が生まれた背景は、世界の殆どの地域の定住化は農耕によって始まっていますが、縄文人は採集狩猟民でありながら定住していた。

落葉広葉樹林にある三内丸山遺跡には人工的な栗の林があり、農耕以前の植栽による食料調達手段を持っていたと。

稲作は縄文末期にならないと定着・普及しないのですが、落葉広葉樹を生かした暮らしは稲作を必要としないほど豊かだったんですね。

女性中心の平等社会

重複になりますが、縄文時代の墓は大きさや副葬品に差別がない、それは、女性中心の社会故に平等社会だったと。

下記の笠原正夫氏の居平遺跡の絵に描かれた縄文の環状集落は、中心の広場の外側はお墓ですが、彼らの思いが伝わってくるようです。

そして、愛”とはキリスト教のもと女性の性を監視し、女性性をコントロールするため男が造りだしたものと先生はお書きですが、縄文の性はおおらかで女性主導、一夫一婦制に捉われなかったというのです。女性がとても自由な社会だった。

そんな、1万年以上続いた縄文文明が衰退したのは、3000年前ごろの気候悪化が大陸からの民族移動をもたらし、稲作や人殺しの武器を持つ文明が移入され、それと一緒に新手の病気がもたらされて縄文文明が一気に衰退したのだと。

縄文の豊かな森の文化を守り受け継いできた日本の山村を崩壊に導いた工業技術文明は、自然=人間搾取系の地中海文明(家畜の文明)が、自然=人間循環系の森の文明を侵略、征服する過程だったとご指摘ですが、まさに!

暗澹たる未来を杞憂にする21世紀の人びとが生き残るための新たな文明像とは、自然との共生・循環・平等主義、他文明との融合、女性中心の社会ではないでしょうか。

縄文文明の発見とは、自然=人間循環系の森の文明が我々のアイデンティティ―だと気づき、守ることと仰っています。

もう少し暖かくなったら、森に出かけて縄文への心の旅を如何ですか?