友人の中学2年生の娘さんが、生徒会長選挙に立候補すると聞き、驚きました。

とても大人しくてシャイな娘さん、それが!

たまたま出会う機会があり、何がやりたいの?って聞くと、地球温暖化・環境問題がやりたいとキッパリ。 きょうのネットニュースにグレタ・トゥーンべリさんが、COP26開催会場近くのデモに参加し、「人々や自然、そして地球からの搾取はもうたくさんだ。搾取をやめろ。ああだ、こうだ言うのはやめろ」と叫んだと掲載されていました。

きょうのネットニュースにグレタ・トゥーンべリさんが、COP26開催会場近くのデモに参加し、「人々や自然、そして地球からの搾取はもうたくさんだ。搾取をやめろ。ああだ、こうだ言うのはやめろ」と叫んだと掲載されていました。

彼女は、スウェーデンの高校生(今も?2003年1月生まれ)、15歳の時に気候変動対策の活動をはじめ、今、世界で最も注目される環境活動家なのかな?

僕は、グレタの主張に100%賛同するんだけど、政治も社会も今は(!)違います。

今のお天気におかしいなと思わない方はほとんどいないと思いますが、先の衆議院選挙でも選挙民が一番望むのは経済対策・財政出動ですし、国民の8割が景気回復・経済成長を望んでいます。

しかし、グレタの「人や自然や地球からの搾取」をやめたら、経済成長はストップし、脱成長の中での生きて行かなくてはなりません。

僕には、我々の目の前に示されているのは、経済成長を追い求め近い将来の地球の終焉を待つのか、はたまた、脱成長で持続可能な自然を、地球を守るのか、その2択しかないと思えてなりません。

3,5%の人が立ち上がれば社会が変わると、ある研究者は報告しています。

グレタはたった一人で立ちあがり、今や最も期待される世界の若きリーダーの一人、たった一人でもここまでできる。

私達も、中学2年生の女の子のように、行動を起こす時なのかもしれません。

今まで何度か、つい最近も前を通っていたのに、全く気づきませんでした。

今日、山の方に向かって走っていると、あれ!?こんなところにパン屋!

そうか、あのパン屋さんなんだ!

旗が立っているけど、車が止まってないし、営業している感じもないとスルー。

一仕事の後、同じ道を降りて行くと、なにやら前で人が仕事?している風。

道路に止めて、いつ営業しているんですかねえと聞くと、今大丈夫ですって。

そのまま車を停めて、お店の中~お店っぽくないけど~に入ると、わずかに?パンが残っていて、僕好みのようなパンを買っていると、後ろから車(^^;; 駐車場に入れ直せばよかったけど、そのまま失礼しました。

駐車場に入れ直せばよかったけど、そのまま失礼しました。

お店の名前もよくわからないし、と思ってネットで調べると“こーぼパン みずべのるてん”

何とも気になる名前ではありませんか、それに、いけずご王国で使いたい天然酵母。

お話を聞きいてみたいと連絡を取りました。

そう言われれば、そうだよなあ・・・

高給を取っている職業、マーケティングや広告、コンサルティング、金融業や保険業などあるが、こうした仕事は重要そうに見えて、実は社会の再生産そのものにはほとんど役に立っていない。

そして、これらの仕事に従事している本人さえも、多くは自分の仕事がなくなっても社会に何の問題もないと感じているんだとか。

世の中には、無意味な「ブルシット・ジョブ(クソくだらない仕事)」が溢れているようですね。

もう一つ、世界では26人が世界の富の半分以上を握っていて、持たない人から持つ人さらに集まる構造になっている。

それは、グローバル・サウスや自然環境からの収奪によって成り立っているが、発展途上国が成長を遂げようとすると、もう収奪の対象は残っていない。

その収奪の構造って、外部化されていて見えないけれど、私たちの“豊かな”生活は、成長ありきのそうした構造の上に成り立っているんですね。 歴史の終わりを回避する

歴史の終わりを回避する

「人新生の『資本論』」(斎藤幸平著)では、“豊かな”(と信じている)生活が気候変動を誘発し、その勢いは加速しているとしています。

また、考えられている気候変動を抑えるための様々な策では、資本を肯定し成長を求める現状(今の共産主義も含め)にある限り、早晩私たちは「歴史の終わり」「文明の終わり」を避けることはできないだろうとデータを示しながら論じています。

そして、環境危機を乗り切り、終焉を回避し、「持続可能で公正な社会」を実現するための選択肢は、「脱成長コミュニズム」だとしています。

3.5%

恐らく僕が今の暮らし方を選択してきたのは、まさにそこなんだろうなあ?

終焉を回避し「持続可能で公正な社会」の実現のアプローチとして、脱成長、自然とともにある生き方をまず自分からと。

ただ、3.5%の人が非暴力的な方法で本気で立ち上がると、社会が大きく変わるとの研究があるそうですが、僕はまだそこまでは行っていない?

バルセロナは「気候非常事態宣言」を行うなど、市民の力で脱成長に向けて大きく歩みだしているという事例などが書かれています。

「気候非常事態宣言」に向けて動き出すとか、3.5%の一人になるべく、一歩を踏み出すことも必要かなあ。

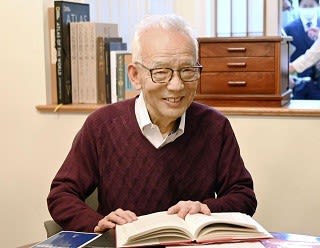

コンピューターによる気候変動予測の礎を築いたとして、今年のノーベル物理学賞の受賞が決まったという90歳の真鍋さん。

コンピューターによる気候変動予測の礎を築いたとして、今年のノーベル物理学賞の受賞が決まったという90歳の真鍋さん。

こういうノーベル賞を日本人が受賞するって、とっても嬉しいですよね。

こういう科学や技術の進歩のお陰で、私たちの物質的な豊かさは格段に良くなりましたね。

ただ、一説には仕分けの女王が先鞭をつけた?後押しをした?基礎研究分野への予算をバッサリできたお陰で?今後、こういう形でのノーベル賞、我が国の研究者には取れないだろうと。

一方、押しなべてですが、ヒトの感性は影をひそめるばかりのように思うから、我が国の学術的基礎研究を停滞に導いた先鞭も大いに功あり?

例えば、気候変動、ヒトの感性が豊かだった時代に、さまざまな兆候をどう捉え、どう行動したんだろう。

自然は自分たちと一体不二なものとして捉え、畏怖と畏敬の念を抱いていたであろう私たちの先達、直観的に自分たちの行動を自制していたに違いないと思うのです。

決して自然をコントロールしよう、自然と対峙しようと思わなかったのでは?

この気候変動を技術力で解決できるだろうと何となく思っているだろう今の社会、果たして間に合うのでしょうか?

エコカーに乗る、ごみの分別を徹底する、レジ袋は使わないみたいなことでのやった感で本当に良いのでしょうか?

もう、私たちの生き方を切り替えないと、引き返すことができなくなるのでは?

そんな視点で考えると、基礎研究の停滞は立ち止まって考えさせるってことだったかも(^^;;

真鍋さんの偉業を素直に喜び、よもやこんなブログを書くつもりではなかったのに、ついつい手が動いてしまって、、、

“ジャパン・アズ・ナンバーワン”、若い皆さんは御存じないかもしれませんが、一世を風靡した言葉です。

行け行けどんどん、何をやってもうまく行く、ニューヨークの高層ビルまで買い漁り、どこまで成長・膨張するんだろう、そんな超右肩上がりの時代でしたね。

この言葉は、ハーバード大学教授の社会学者エズラ・F・ヴォーゲルが日本経済復活の理由を分析して1979年に書いた著書名なんですね。

沸騰するんじゃないかと思えるほど、沸きに沸き、浮足立った国民の気持ちに冷や氷水を浴びせたバブル崩壊は、それから12年後の1992年2月。

それから国民のマインドはどう変化し、政治はどう対応して現在に至るのか、検証してみるととても面白いかもしれません。

バブル崩壊の後も20年近く世界第2位の経済大国であり続け、10年間は国民一人当たりのGDPも世界の4位、5位をキープしていた、らしい。

それが今や、国民一人当たりのGDPは世界で33位。

ところが、日本の国民は後退局面で思考するのがとても苦手、それは、安倍政権から菅政権の行状を見ているとその通りだと思えます。 そんな今の時代相にあって、アメリカと中国の現状と世界の動き、米中のはざまで日本はどう生きるのかを示した、姜尚中と内田樹の対論、僕は期待に違わずでしたが、、、

そんな今の時代相にあって、アメリカと中国の現状と世界の動き、米中のはざまで日本はどう生きるのかを示した、姜尚中と内田樹の対論、僕は期待に違わずでしたが、、、

最後に、日本はどう生きるか?

二人は、縮小という現実の中で、崩壊のような形態ではなく、どう新たな日本の形として前向きに作り上げていくのか、それが問われていると。

若い世代には、それに対応できる皆さんが育っていると期待を寄せています。

その新たな国家像は、例えば「小日本主義」「中規模国家」。

実力に見合った国造りを進められるのは、若い世代なんでしょうね。

そこにどうバトンタッチできるのか。

時代的なものを超克する国民の底力が求められているのかも。

ただ、「国破れて山河在り」ではありませんが、在野には自分たちで「小日本主義」を実践する若者が育っていると確信できるので、国の姿がどうあれ、地方自治体の姿がどうあれ、日本の底力は厳然としていると思えます。

楽しい時代ですね。