明日から、つよぽんと自転車君、その友達が長躯来てくれて、何人かの皆さんと夏休みのバカンスを楽しむことにしています。

数日間、ブログもFBも更新できないだろうなあと思うので、いくつか書きたいことはあるけど、その一つ、さわりだけ。

内田樹の今までの著書にも、どんな集団も「いろいろな個体がある程度ばらけていた方がいい」という文脈で書かれていて目にしてきましたが、今回は!

曰く、「集団の健全」は「政治的正しさ」をものさしにしては衡量できない。

人間集団が生き延びるためには、「多様性」と「秩序」の両方が必要だと。

10日余り前のブログに、「治さんの祖先の皆さんは“与えることと受け取ることを混同していた“そうですよ・・・」と言われたが、はるか昔の共同体は、全てのものを共有していたらしいので、そういう共同体は僕の理想かなと書きました。

「政治的正しさ」をものさしにしては衡量できないという個所で、10年ほど前まで、頻繁にお邪魔していたあるエコビレッジのことを思い出しました。

行かなくなってから数年後、中心者の行状を週刊誌にリークする人があり、エコビレッジの看板を下ろしたと聞いていましたが、そのエコビレッジです。

今の社会のロジックからすれば、当然のこととなるんだろうけど、「集団の健全」は「政治的正しさ」をものさしにしては衡量できないとすれば、、、

人づてに噂を聞いたとき、ある意味での理不尽さのようなものを感じたのですが、まさにこのことだったかも。

「多様性」と「秩序」、得てして「秩序」が重んじられる社会ですが、ちょっと息苦しいなあ、僕は、最大限「多様性」を受け入れられるようになりたいものだと。

シソ科のように生きれたら しばらく前から、ホーリーバジルを計量カップに入れて置いていたら、根っこがどんどん伸びてきました。

しばらく前から、ホーリーバジルを計量カップに入れて置いていたら、根っこがどんどん伸びてきました。

青じそ、薬味として刻んで使うので、数日前に残りを一緒に挿していたら、こっちも根っこが伸びてきています。

ほぼ雑草、何でしょうか?シソ科って本当に強い。

鬱で苦しむ皆さんが増えていますが、我々も、こう生きることができたら凄いですよね。

建築家で東大建築科の教授でもある隈研吾が、なるほど!と思える面白いことを書いています。

江戸時代の武士階級が、21世紀の日本では建設業であると。

江戸に先立つ戦国の世は、武士という戦闘集団を必要としたが、徳川家によって平定された後、武士はもはや不要であった。

かつてエリートであった武士を放逐するわけにもいかず、不要となった武士の処遇のために発明されたのが江戸というシステム。

武士は、最上位の階級として奉られたが、満足できるわけがなく、はけ口を失った武士のエネルギーを発散させるために参勤交代という大浪費が繰り返されたと。

同じことが、太平洋戦争後の人口拡大、経済成長時代から、少子高齢化への転換に際して起こった。

高度成長を担ったのは、武士ならぬ建設業、木造の低層住宅を人口拡大・高度成長にフィットするコンクリートの大都市に変身させるために建設業が主役として呼び出された。

高度成長を担うもう一つのエンジンは自動車産業、それを担う人達はエリートであり、リーダーだった。

ところが、1970年を境に、さまざまな社会的指標が反転し、アメリカでは重厚長大産業は早々と主役から滑り落ちたが、日本は、支えた主役をいつまでも大切にするなまぬるい場所だった。

武士を温存する風土が、そのまま20世紀も生きていたのだと。

確かになあ、多くの国民がウサギ小屋に住む一方、立派な公共建築物が次々と建てられ、建設国債で生み出された実体のないお金が公共事業にもざぶざぶと、ある意味惜しげもなく注ぎ込まれ、政官業という強固なトライアングルが維持されてきた。

武士的なものとは違うけど、今、袋叩きにあっている統一教会も形を変えた強固なトライアングルの一角だったのかな?

さて、人口減少社会が現実に見えてきている現在、いわゆる“武士”はどう新たな生きる活路を見出していくのか。

今までのシステムをそのまま持続させることは困難と思える時代にあっても、大きな口を開けて“よこせ、よこせ”と言い続けるのか?

例えば住宅産業で、目を引くような新しいデザインの薄っぺらな家が建っていますが、一方では、ヒトの住まなくなった伝統的な家がどんどん朽ちています。

放っておけば朽ちるだけの伝統家屋をこのまま放置し続けるのか?

長いスパンでヒトの生き方をリードできるような、地域のグランドデザインを構想する力が政治や行政に求められているように思います。

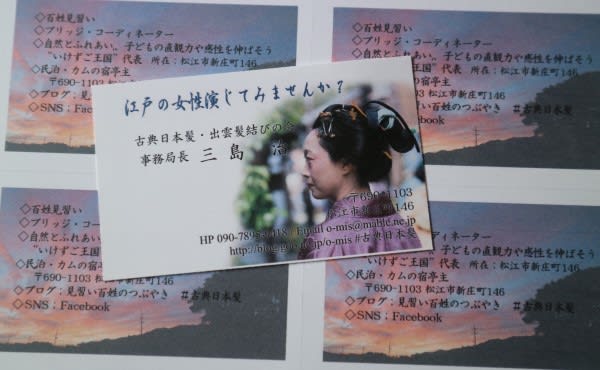

出雲髪結びの会事務局長の名刺を

何もお盆でなくても、と思いましたが、なかなか作る機会がなかったので、墓参りから帰って思い切って古典日本髪・出雲髪結びの会事務局長の名刺を作りました。

この女性、モデルさんに良さそうだなあと思っても、変に声をかけると怪しく思われるからと躊躇することがほとんど。

作ろう、作ろうと思っていたのがやっと。

中肉中背で髪の長さ肩下10㎝、前髪が鼻まで、そしてなで肩、という辺りが理想的。

目に止まったら、声を掛けようと思いますが、自薦他薦は問いませんので、エントリーもお待ちしています。

昨日、ミッチーの施術を受けましたが、いつもながら自分の相貌の事前事後の相違が凄い!

それはそれとして、鍼灸師でもあるミッチーって不思議な人で、普通では見えないものやことや物語が降りてくる?のかな。

そのミッチーがドイツ生まれの何かおかしなシステムを使って、更に今と未来をサジェスチョンしてくれるんですが、、、

「治さんの祖先の皆さんは“与えることと受け取ることを混同していた“そうですよ・・・」と。

なるほど~~!!これには即、答えましたね。

はるか昔の小さな共同体(150人位迄)は、全てのものを共有していたらしいし、そういう共同体の在り方は僕の理想なんだよね、先祖もそうならとても嬉しいと。

人口減少社会を担当する人って? これって、今読んでいる「人口減少社会の未来学」で生命にズバッと入ってきたこと。

これって、今読んでいる「人口減少社会の未来学」で生命にズバッと入ってきたこと。

そして一方、農耕が始まり余剰生産物ができるようになると、150人を超えるような共同体では全体で共有されず、トップが独占するようになったのだとか。

一部のものが独占しストックするようになると、他の共同体との諍いが始まるんですよね、一部が大きくなったものが国家となり、大戦争にも発展する。

さて、この本の主題の人口減少ですが、国立社会保障人口問題研究所によれば、2100年の人口は中位推計で現在の半分と推計されています。

その上、AIの普及は仕事を劇的に減らすと言われている。

社会が劇的な変化をしていく時代ですよね。

ところが、国家の行く末を考え、デザインする人や組織がない。らしい。

国がそうだから?県や市町村だって寡聞にして聞いたことがありません。

人口が半減した地域のグランドデザインって、地域の皆さんに任せておけばいい?それならそれらしい手当もあろうものですが、、、

婚外子を支える社会

もう一つ、面白いというかとても大切な視点だと思ったのは、婚外子の割合、50%を超えるフランスやスウェーデンでは人口が増加しています。

一方の日本は2.3%、ある厚生労働大臣は「女性は子どもを産む機械」というくらいの認識ですし、男女別姓へのハードルも今もって高止まり。

多様な生き方を支え寄り添う国の姿勢や、社会の意識変化は喫緊の課題かなあ?

まあ、このまま将来人口が低位推計で推移する社会で問題ないということなら、大家族主義を標榜し続け、地域の未来は地域の成り行きに任せておけばいいのかもしれませんけどね。

凄く?古いかもしれませんね、ジリオラ・チンクェッティってご存じでしょうか?

凄く?古いかもしれませんね、ジリオラ・チンクェッティってご存じでしょうか?

「夢見る想い」や「雨」など、我が国でもカンツォーネが空前とも言っていいほどヒットした時代がありましたが、その火付け役、“オーラ”の愛称で親しまれた歌姫。

僕も彼女の曲が大好きで、良く口ずさんでいたものでした。

最近、YouTubeで懐かしい歌を聞きながら本を読むことが多いのですが、昨夜は、そうだ!とジリオラ・チンクェッティを、続けてシルヴィ・バルタン。

チンクェッティの最後の方に「花咲く丘に戻して」、あまり聞いた覚えなかったのですが、歌の題名を見て強く響くものがありました。

「下り坂のニッポンの幸福論」(内田樹と想田和弘の対談)の今読んでいる箇所に“戻して”が見事にリンクしたのです。

僕の中でリンクした個所は、

里山が急激に過疎化し放置すれば無住地化が進行する。

そのリスクを感じた人たちが地方移住している。彼らが、自然の侵略から人間の領域を守る『歩哨』の役割を担う。

一方、「地方創生」の本音は、過疎化・無住地化を前提に、人の住まなくなった広大な土地をビジネスで再利用しようとする話。

人口減少が急激に進む局面で、広大な空き地を占拠するソーラーパネルであったり、工業的な大規模農業だったりって、鳴り物入りで地方に進出した工場などが、いつの間にか撤退している現実がそこここにあるのに、眉につば不要ですか?

そんな思い、この「戻して」って、ソーラーパネルで覆われたり荒廃した土地を緑優しい土地に戻して!と思ったのです。

ところが、この歌、まだその後の顛末があり、先ほどこの曲のレコードジャケットを探したら、その曲がない(><

よく見たら「花咲く丘に涙して」、60年代のサンレモ音楽祭での入賞曲が「戻して」じゃないですよね、我ながらそそっかしいったらありゃしない(^^;;

最後に、ジリオラ・チンクェッティ、とても素敵な名曲ばかり。

機会があったら、ぜひお聞きくださいね。

蒸し暑いですね💦💦

午睡を終えましたが、外仕事は熱中症のもと、で、ブログに向かうことに。

「こんなもの食うな!」

一昨日のブログに、中山間地に住むいさやんがコメントをくださいました。

2年位い前からスベリヒユを醬油漬けにしてお料理に使っているけれど、畑がないので花壇の隅っこで養殖栽培?意外と量の確保に苦労しますと。

近くの野菜を作る畑に沢山のスベリヒユ「これ食べれるから下さい!」「こんなもの食うな!」長靴で踏み踏み(涙)我が国の食用事情はどうなってるのでしょうか?

というものでしたが、、、

さて、我が国の2100年の人口予測は中位推計で4771万人、低位推計では3770万人(総務省HP)となっています。

明治40年代の日露戦争前後の水準になる予測ですが、この80年間に7000万人以上減少、年間90万人、毎年県がひとつづつ減る勘定。

僕は、将来のわが国の食糧事情についてはとても悲観的です。

ただ、“こんなもの”が食べられ、エネルギーに満ちているという意識転換ができ、人口推計が当たればひょっとしたら?しかし、特に気候変動、そして日本の国富(お金だけではなく)という因子を考えると、やっぱり悲観的に傾くかなあ?

政治に期待が持てない??

それにしても、我が国の国土の荒廃のスピードは想像を絶しています。

つい先日、二人のママさんが畑を探していますが貸して下さる方がいませんかと。

地方に移住して自給的暮らしをする方も増えてきましたし、安全な食べ物や山野草を食べたいという皆さんも増えてきましたが、どう見てもほんの一握りで、国土の荒廃に歯止めがかかっているようには見えません。

政治家は、均衡ある国土の形成とか、中山間地域対策とか仰っていますが、どう見たって本気だとは思えません。

経済成長や軍事力については前のめりですが、長い目で国づくりを担うべき多様な人材を育て、多様な価値観を涵養する教育には後ろ向きかなあ?

もっとも、自分の望む政策と投票行動には大きな乖離があるという内外の研究結果があるように、国民の意識も育っていないということかも。

結果、政治に期待が持てなくなって投票率も下がりっ放し。

う~~む(^^;;

そう言えば、毎日新聞の配信に「<所信演説の現場から>「守っていかにゃ」担い手不在にあえぐ中山間地農業 迫る限界」という記事がありましたが、、、

写真は、カムの宿の裏の農地、7割は不耕作地で、受益者負担ゼロの破格条件の圃場整備が進んでいますが、60代、70代が担う農業法人、いつまでできるのかなあ?