今週もちょろっと山に登ってきました。

三峰山と言っても丹沢の三峰です。マイナーですね。

小田急線の本厚木からバスに乗って、

清川村の煤ヶ谷までいって、そこから登ります。

歩き始めてすぐ、沢沿いのスギと照葉樹が混ざった暗い森を歩いていたら、、、

「☆△◇、ホィホィホィホィ」と鳥の鳴き声が。

けっこう近くて、2羽が鳴き交わしているよう。

ホィホィホイ??

ま、まさか……。

探しました、待ちました。

そして、発見!!

サンコウチョウゥゥゥゥゥゥゥゥ!!

はじめてみました!!

小さい体に長~い尾羽根。

ふんわり尾をなびかせて枝から枝に飛んでいました。

いや~、感動しました。

写真は撮れなかったので、イラストでお送りします。

なんじゃこりゃ。。。

これだけで大満足で、もう帰ろうと思ったくらいです。

シロヤシオだの、アオダモだのが咲いていました。

稜線は細くて、クサリ場やはしごが連続しますが、

最近整備されたらしく、不安なところはありません。

ありがたいことです。

山頂は木々に囲まれた静かなところでした。

934.6メートル。

下りは八太川沿いに歩きました。

ずっとカジカガエルの涼やかな鳴き声が聞こえました。

〈見た鳥〉

サンコウチョウ

オオルリ

〈鳴き声を聞いた鳥〉

キビタキ

アオバト

ツツドリ

ジュウイチ

ルリビタキ

トラツグミ(たぶん)

ヤブサメ

ウグイス

アオゲラ

カラ類いくつか

三峰山と言っても丹沢の三峰です。マイナーですね。

小田急線の本厚木からバスに乗って、

清川村の煤ヶ谷までいって、そこから登ります。

歩き始めてすぐ、沢沿いのスギと照葉樹が混ざった暗い森を歩いていたら、、、

「☆△◇、ホィホィホィホィ」と鳥の鳴き声が。

けっこう近くて、2羽が鳴き交わしているよう。

ホィホィホイ??

ま、まさか……。

探しました、待ちました。

そして、発見!!

サンコウチョウゥゥゥゥゥゥゥゥ!!

はじめてみました!!

小さい体に長~い尾羽根。

ふんわり尾をなびかせて枝から枝に飛んでいました。

いや~、感動しました。

写真は撮れなかったので、イラストでお送りします。

なんじゃこりゃ。。。

これだけで大満足で、もう帰ろうと思ったくらいです。

シロヤシオだの、アオダモだのが咲いていました。

稜線は細くて、クサリ場やはしごが連続しますが、

最近整備されたらしく、不安なところはありません。

ありがたいことです。

山頂は木々に囲まれた静かなところでした。

934.6メートル。

下りは八太川沿いに歩きました。

ずっとカジカガエルの涼やかな鳴き声が聞こえました。

〈見た鳥〉

サンコウチョウ

オオルリ

〈鳴き声を聞いた鳥〉

キビタキ

アオバト

ツツドリ

ジュウイチ

ルリビタキ

トラツグミ(たぶん)

ヤブサメ

ウグイス

アオゲラ

カラ類いくつか

今さら言うのもなんですが、

奥多摩の長沢背稜(ながさわはいりょう)という長い尾根は、

東京都と埼玉の県境なのですが、

山のピークとしてはいい山はありません。

この酉谷山(とりたにやま)もそう。天目山も蕎麦粒山も。。。

人が少なくていいんですけどね。

あと、稜線直下はずっとカラマツの植林が多いんですよね。。。

七跳尾根はさすがにまったく人に会いませんでしたが、

長沢背稜にあがると、GWだけに10人ぐらいの登山者とすれ違いました。

若い男子のひとり歩き多し!

妙に荒れた頂上でした。意外と埼玉側の展望があって、

下の集落とか見えてびっくりしました。

最近、きれいになった酉谷山避難小屋。

脇においしい水が流れてましたよ。

いつ見ても、頭でっかち感のあるエイザンスミレ。

いつ見ても、かわいいフデリンドウ。

うーん、赤い葯が落ちたハナネコノメ?

ちんまりした感じがほとんど高山植物

うーん、岩場だしシコクハタザオ? ヤマハタザオ??

。

。

下はミツバツツジで上は妙にピンクの強いヤマザクラ。。。

いや、これはオオヤマザクラですね。

下山道にした酉谷ではしきりにミソサザイが鳴いていました。

写真には撮りませんでしたが、ハシリドコロ(毒草)ばっかりでした。

やはりシカのせいか、、、、、。

のんびりぐるりと周回して5時間ぐらいの歩行時間かな。

だいたいコースタイム通りですね。

酉谷山からの下りは、小川谷に降りる道は、

初心者にはあんまりおすすめではないかな。。。

周りはガレガレだし、途中、けっこう道幅が狭い場所もあって、

すぐ下は、落ちたらちょっと、、、、という深い谷だし。

渓流沿いは気持ちいいし、必要にして充分な整備もしてあるのですが。

奥多摩の長沢背稜(ながさわはいりょう)という長い尾根は、

東京都と埼玉の県境なのですが、

山のピークとしてはいい山はありません。

この酉谷山(とりたにやま)もそう。天目山も蕎麦粒山も。。。

人が少なくていいんですけどね。

あと、稜線直下はずっとカラマツの植林が多いんですよね。。。

七跳尾根はさすがにまったく人に会いませんでしたが、

長沢背稜にあがると、GWだけに10人ぐらいの登山者とすれ違いました。

若い男子のひとり歩き多し!

妙に荒れた頂上でした。意外と埼玉側の展望があって、

下の集落とか見えてびっくりしました。

最近、きれいになった酉谷山避難小屋。

脇においしい水が流れてましたよ。

いつ見ても、頭でっかち感のあるエイザンスミレ。

いつ見ても、かわいいフデリンドウ。

うーん、赤い葯が落ちたハナネコノメ?

ちんまりした感じがほとんど高山植物

うーん、岩場だしシコクハタザオ? ヤマハタザオ??

。

。下はミツバツツジで上は妙にピンクの強いヤマザクラ。。。

いや、これはオオヤマザクラですね。

下山道にした酉谷ではしきりにミソサザイが鳴いていました。

写真には撮りませんでしたが、ハシリドコロ(毒草)ばっかりでした。

やはりシカのせいか、、、、、。

のんびりぐるりと周回して5時間ぐらいの歩行時間かな。

だいたいコースタイム通りですね。

酉谷山からの下りは、小川谷に降りる道は、

初心者にはあんまりおすすめではないかな。。。

周りはガレガレだし、途中、けっこう道幅が狭い場所もあって、

すぐ下は、落ちたらちょっと、、、、という深い谷だし。

渓流沿いは気持ちいいし、必要にして充分な整備もしてあるのですが。

ゴールデンウィークは、3分の1はグッタリ、3分の1は仕事、

残りは奥多摩に山登りに行きました。妻とは完全別行動ですね。

小川谷林道終点から七跳(ななはね)尾根から長沢背稜を経て、

酉谷山(とりたにやま/1718㍍)に登って、小川谷林道に戻りました。

稜線はまだまだ芽吹きも始まらず、気持ちいい山歩きでした。

今回は、期せずしていろんな鳥が見えました。

Bird Watching登山でしたね。

■姿を見た鳥

カケス(いつも2羽で行動していた)

エナガ(動物の毛をくわえていた)

オオルリ(雄が梢でさえずっていた)

アオゲラ

ヒガラ

コゲラ

クロツグミ(ちょっと自信がない)

キバシリ(なんか好き)

センダイムシクイ(雄がさえずっていた)

ルリビタキ(雄も雌も)

ミソサザイ(渓流脇で力一杯さえずっていた)

トビ(最初はクマタカとかの猛禽かと思った)

ガビチョウ

ソウシチョウ

ヒヨドリ(順番に他意はありません…)

■声だけ聴いた鳥

ツツドリ

アオバト

キビタキ(自信がない…)

こんな感じですかね。

ハイライトは、ルリビタキの雄。

オオルリのような光沢はないけれど、落ち着いたブルーの背中に、

脇腹の橙色の羽毛がきれいなこときれいなこと。

けっこう近くで見えたのでじっくり観察できました。

写真はね、、、撮れませんよ。コンデジじゃ。

鳥を見るのは楽しいですね。

もうちょっと声で種類が分かるようになると

もっと楽しいと思うのですが。。。

残りは奥多摩に山登りに行きました。妻とは完全別行動ですね。

小川谷林道終点から七跳(ななはね)尾根から長沢背稜を経て、

酉谷山(とりたにやま/1718㍍)に登って、小川谷林道に戻りました。

稜線はまだまだ芽吹きも始まらず、気持ちいい山歩きでした。

今回は、期せずしていろんな鳥が見えました。

Bird Watching登山でしたね。

■姿を見た鳥

カケス(いつも2羽で行動していた)

エナガ(動物の毛をくわえていた)

オオルリ(雄が梢でさえずっていた)

アオゲラ

ヒガラ

コゲラ

クロツグミ(ちょっと自信がない)

キバシリ(なんか好き)

センダイムシクイ(雄がさえずっていた)

ルリビタキ(雄も雌も)

ミソサザイ(渓流脇で力一杯さえずっていた)

トビ(最初はクマタカとかの猛禽かと思った)

ガビチョウ

ソウシチョウ

ヒヨドリ(順番に他意はありません…)

■声だけ聴いた鳥

ツツドリ

アオバト

キビタキ(自信がない…)

こんな感じですかね。

ハイライトは、ルリビタキの雄。

オオルリのような光沢はないけれど、落ち着いたブルーの背中に、

脇腹の橙色の羽毛がきれいなこときれいなこと。

けっこう近くで見えたのでじっくり観察できました。

写真はね、、、撮れませんよ。コンデジじゃ。

鳥を見るのは楽しいですね。

もうちょっと声で種類が分かるようになると

もっと楽しいと思うのですが。。。

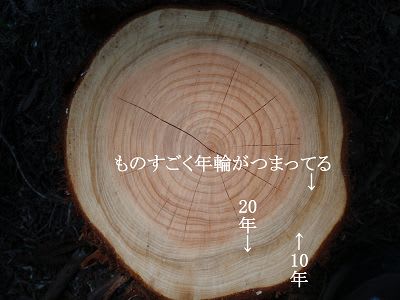

20年ぶりに仏果山に登ったわけですが、

あいまいな記憶とあいまって、すごく風景が変わった、、、

という印象があんまりありませんでした。

漠然と20年もたつと、木々が太くなり、

森がうっそうとしていてもいいかと思ったのですが。

ここの森は、なかなか手入れが行き届いていて、

登りにあった人工林ではきちんと間伐がされていました。

直径20センチぐらいでしょうか。伐採面をデジカメで撮ったので、

拡大して年輪を数えてみました。

20年、、、、。こんだけか。

直径にして、、、3~4センチ太くなったぐらいかな。

あんまり印象が変わらないわけですね。。。

どうも20年ぐらい前は極端に年輪がつまっていて、

そのころに森はうっぺいしたのだと思います。

ざっくり15年は放置だったようで、

間伐して、再び生長がよくなっています。

ここ10年は悪くない生長のようです。

年輪は、その木の歴史が分かるからおもしろいですよね。

そういえば卒論が年輪数えでした。ブナでしたが。

30年生ぐらいのブナの一生(伐っちゃったから、まさに一生…)を、

年輪を数えながら想像したのをなつかしく思い出します。

えーと、やっぱり20年ぐらい前の話ですね。

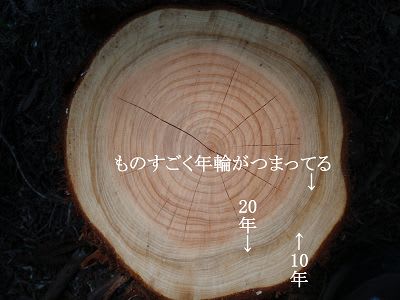

あいまいな記憶とあいまって、すごく風景が変わった、、、

という印象があんまりありませんでした。

漠然と20年もたつと、木々が太くなり、

森がうっそうとしていてもいいかと思ったのですが。

ここの森は、なかなか手入れが行き届いていて、

登りにあった人工林ではきちんと間伐がされていました。

直径20センチぐらいでしょうか。伐採面をデジカメで撮ったので、

拡大して年輪を数えてみました。

20年、、、、。こんだけか。

直径にして、、、3~4センチ太くなったぐらいかな。

あんまり印象が変わらないわけですね。。。

どうも20年ぐらい前は極端に年輪がつまっていて、

そのころに森はうっぺいしたのだと思います。

ざっくり15年は放置だったようで、

間伐して、再び生長がよくなっています。

ここ10年は悪くない生長のようです。

年輪は、その木の歴史が分かるからおもしろいですよね。

そういえば卒論が年輪数えでした。ブナでしたが。

30年生ぐらいのブナの一生(伐っちゃったから、まさに一生…)を、

年輪を数えながら想像したのをなつかしく思い出します。

えーと、やっぱり20年ぐらい前の話ですね。

今週末、天気がよかったので、

思い立って東丹沢の仏果山(ぶっかさん)に登ってきました。

標高747メートル、登って降りて3時間。

楽々ハイキングですね。運動不足のリハビリにはちょうどいい山です。

じつはこの山、登るのはおそらく20年ぶりぐらいです。

学生時代、毎月1回はこの山に登っていました。

当時、いろいろあって登らなくちゃいけなかったのですが、

あわせてどれぐらい登ったんだろう。。。

小田急線の本厚木駅からバスに乗って、撚糸組合前で降りて川沿いに山に入る。

人工林を抜け、雑木林を登り、階段をいっきに上って頂上。

20年前の記憶をたどりつつ、

「そうそう、こうだった、こうだった…」と思いつつ、

20年たって木はどれぐらい太ったんだろう?

スギやヒノキなら、植えたばかりの木なら、それなりになっているはずなのですが、

あんまりこう、、、そのあたりの記憶がないというか、

変化が感じられないんですよね。。。

不思議なもので。

頂上近くは芽吹きがきれいで、まだヤマザクラが咲いていました。

途中で発見したシュンラン。きれいというか、不思議な花ですよね。

仏果山頂上の展望から見た丹沢主稜。眼下に宮ヶ瀬湖が見えます。

当時は、まだダムは工事中で、もちろん湖なんてありませんでした。

水って、溜まるもんなんだなあ。。。

ダムの底にほとんど消えてしまった川弟川(かおとがわ)のことを考えて、

ようやく20年の歳月を思いました。

思い立って東丹沢の仏果山(ぶっかさん)に登ってきました。

標高747メートル、登って降りて3時間。

楽々ハイキングですね。運動不足のリハビリにはちょうどいい山です。

じつはこの山、登るのはおそらく20年ぶりぐらいです。

学生時代、毎月1回はこの山に登っていました。

当時、いろいろあって登らなくちゃいけなかったのですが、

あわせてどれぐらい登ったんだろう。。。

小田急線の本厚木駅からバスに乗って、撚糸組合前で降りて川沿いに山に入る。

人工林を抜け、雑木林を登り、階段をいっきに上って頂上。

20年前の記憶をたどりつつ、

「そうそう、こうだった、こうだった…」と思いつつ、

20年たって木はどれぐらい太ったんだろう?

スギやヒノキなら、植えたばかりの木なら、それなりになっているはずなのですが、

あんまりこう、、、そのあたりの記憶がないというか、

変化が感じられないんですよね。。。

不思議なもので。

頂上近くは芽吹きがきれいで、まだヤマザクラが咲いていました。

途中で発見したシュンラン。きれいというか、不思議な花ですよね。

仏果山頂上の展望から見た丹沢主稜。眼下に宮ヶ瀬湖が見えます。

当時は、まだダムは工事中で、もちろん湖なんてありませんでした。

水って、溜まるもんなんだなあ。。。

ダムの底にほとんど消えてしまった川弟川(かおとがわ)のことを考えて、

ようやく20年の歳月を思いました。

「フィ、フィ、フィ…」

ウソが鳴いています(ウソって鳥の名前です)。

ブナの木に集まり、何かを食べに集まっているようです。

ちょうどブナの花が咲いています。

ウソはよく桜の花を食べてしまうことでニュースになりますから、

おそらくブナも花を食べているのでしょう。

枝先にこんもり見えるのが、ヤドリギにも見えますが、

ブナの花が咲いているところです。

15羽ぐらいかなあ。何かに驚いてぱっとウソの群れが飛んでいきました。

花の付いた枝が落ちていました。サルか何かが落としたんだと思います。

下向きに黒ずんで垂れ下がっているのが、ブナの雄花です。

ツキノワグマ好きのわたしとしては、その年のブナの実の「なり」が重要なので、

春の段階で、今年は花がどうかが毎年気になるのです。

ブナは豊作年と凶作があることで有名ですが、

今年はちょっとだけ花が付いて、

最終的には並み作なんだか、凶作一歩手前なんだかになるようです。

少なくも奥多摩では豊作にはならなさそうです。

同行の友人がおもしろいことに気づきました。

「花が咲いている個体だけが先に芽吹いていて、

花が付いていない個体はまだ芽が開いてもいないな…」

おお、おもしろい!

たしかに同じ標高で、隣に生えているのに、

花が付いていないブナはまだ芽が膨らんでもいません。

芽吹いているブナは全部花が咲いています。

そうそう、花が咲くブナは、混芽(こんが)といって、

冬芽がブリッと膨らんでいるので、花が咲くかどうかは芽吹く前に分かるのです。

理由……。

うーん、ブナは風媒花だから、

他の樹木とかが芽吹いて受粉の邪魔になってしまう前に花が咲く習性があるのかな…。

同じブナに対しても、花が付く場合は、早く咲いてさっさと花粉をばらまきたいからかな?

まぁ、そもそもブナの花粉はかなり大きくて、風に舞う…というものではないそうだし…。

うーん、わかりませんね。

ブナは雌先成熟といって、雌花が先に成熟します(雌先成熟と言います)。

人間と同じですね。

同じ枝では、花粉を出す雄花が下について、雌花は上、、、と構造になっていて、

雌先成熟とあわせて自家受粉を避ける仕組みだと考えられています。

ふーむ、例えば花を咲かせて実をつける個体は、

相当のエネルギーを消耗することが予想されるため、

早く芽を開いて花を咲かせ、

その後の葉っぱの光合成によるエネルギー確保の期間を長くしている…。

うーん、説得力に欠けますかね。。。

ま、いつもの妄想です。

ウソが鳴いています(ウソって鳥の名前です)。

ブナの木に集まり、何かを食べに集まっているようです。

ちょうどブナの花が咲いています。

ウソはよく桜の花を食べてしまうことでニュースになりますから、

おそらくブナも花を食べているのでしょう。

枝先にこんもり見えるのが、ヤドリギにも見えますが、

ブナの花が咲いているところです。

15羽ぐらいかなあ。何かに驚いてぱっとウソの群れが飛んでいきました。

花の付いた枝が落ちていました。サルか何かが落としたんだと思います。

下向きに黒ずんで垂れ下がっているのが、ブナの雄花です。

ツキノワグマ好きのわたしとしては、その年のブナの実の「なり」が重要なので、

春の段階で、今年は花がどうかが毎年気になるのです。

ブナは豊作年と凶作があることで有名ですが、

今年はちょっとだけ花が付いて、

最終的には並み作なんだか、凶作一歩手前なんだかになるようです。

少なくも奥多摩では豊作にはならなさそうです。

同行の友人がおもしろいことに気づきました。

「花が咲いている個体だけが先に芽吹いていて、

花が付いていない個体はまだ芽が開いてもいないな…」

おお、おもしろい!

たしかに同じ標高で、隣に生えているのに、

花が付いていないブナはまだ芽が膨らんでもいません。

芽吹いているブナは全部花が咲いています。

そうそう、花が咲くブナは、混芽(こんが)といって、

冬芽がブリッと膨らんでいるので、花が咲くかどうかは芽吹く前に分かるのです。

理由……。

うーん、ブナは風媒花だから、

他の樹木とかが芽吹いて受粉の邪魔になってしまう前に花が咲く習性があるのかな…。

同じブナに対しても、花が付く場合は、早く咲いてさっさと花粉をばらまきたいからかな?

まぁ、そもそもブナの花粉はかなり大きくて、風に舞う…というものではないそうだし…。

うーん、わかりませんね。

ブナは雌先成熟といって、雌花が先に成熟します(雌先成熟と言います)。

人間と同じですね。

同じ枝では、花粉を出す雄花が下について、雌花は上、、、と構造になっていて、

雌先成熟とあわせて自家受粉を避ける仕組みだと考えられています。

ふーむ、例えば花を咲かせて実をつける個体は、

相当のエネルギーを消耗することが予想されるため、

早く芽を開いて花を咲かせ、

その後の葉っぱの光合成によるエネルギー確保の期間を長くしている…。

うーん、説得力に欠けますかね。。。

ま、いつもの妄想です。

雪の斜面にヤドリギのタネが落ちていました。

自然に落ちたものか、鳥などが落としたものか、いまひとつ分かりません。

ヤドリギは、本体の写真を撮るのを忘れたのですが、

木の枝にこんもりと寄生する植物です。

ヒレンジャクなどの鳥が甘い実を食べ、超粘着成分と共にタネがフンと一緒に排出され、

木の枝にくっついてそこから根を出し、樹木に寄生するそうです。

わたしも、一度実を食べたことがあるのですが、確かに甘くて、

みにょーんと伸びるような粘着性がありました。

で、見つけました。これを。

ナツツバキの樹皮にみにょーんと付いたヤドリギのタネ。

ほぼ垂直の幹にくっついてます。

みにょーんの長さは60~70センチぐらいだったでしょうか?

さすがに、ここでは発芽しないんだろうなあ・・・。

自然に落ちたものか、鳥などが落としたものか、いまひとつ分かりません。

ヤドリギは、本体の写真を撮るのを忘れたのですが、

木の枝にこんもりと寄生する植物です。

ヒレンジャクなどの鳥が甘い実を食べ、超粘着成分と共にタネがフンと一緒に排出され、

木の枝にくっついてそこから根を出し、樹木に寄生するそうです。

わたしも、一度実を食べたことがあるのですが、確かに甘くて、

みにょーんと伸びるような粘着性がありました。

で、見つけました。これを。

ナツツバキの樹皮にみにょーんと付いたヤドリギのタネ。

ほぼ垂直の幹にくっついてます。

みにょーんの長さは60~70センチぐらいだったでしょうか?

さすがに、ここでは発芽しないんだろうなあ・・・。

標高1300メートルぐらいの稜線は、積雪10センチほど。

こう見ると、東北のブナ林みたいですよね。

休憩をして、ふとゆるやかな斜面の下を見たら、

雪の下の落ち葉をほっくり返した跡がありました。

これは、、、イノシシですね。落ち葉にまみれたドングリを探していたのだと思います。

なぜ、これがイノシシの痕跡かと断言できるかというと、、、。

①これを作るところを実際に見たことがある。

②足跡がある。

という感じです。

ドングリをあさったのは、雪がやんだであろう、

土曜の夜か、日曜の朝か。。。

日曜の朝って、さっきじゃないか。。。

急な雪でびっくりしただろうなあ、イノシシも。

残念ながら、実物は見られませんでした。

P.S.まさに実物、まじでこれを作ったイノシシを見たい人はここへ!

こう見ると、東北のブナ林みたいですよね。

休憩をして、ふとゆるやかな斜面の下を見たら、

雪の下の落ち葉をほっくり返した跡がありました。

これは、、、イノシシですね。落ち葉にまみれたドングリを探していたのだと思います。

なぜ、これがイノシシの痕跡かと断言できるかというと、、、。

①これを作るところを実際に見たことがある。

②足跡がある。

という感じです。

ドングリをあさったのは、雪がやんだであろう、

土曜の夜か、日曜の朝か。。。

日曜の朝って、さっきじゃないか。。。

急な雪でびっくりしただろうなあ、イノシシも。

残念ながら、実物は見られませんでした。

P.S.まさに実物、まじでこれを作ったイノシシを見たい人はここへ!