きょう2018年11月11日は歴史的な記念日。第一次世界大戦が終結して100年を迎える。1世紀ほど前のこの日に、ドイツを筆頭とした中央同盟国が降伏し、1,860万人の死者を生んだ戦争が終結した。この日はアフリカにとっても歴史上、重要な日である。

(フランス国際ラジオ放送(RFI)による特集記事「大戦の記憶〜忘れられたアフリカの戦い」)

ご承知のとおり、第一次世界大戦は、英・仏・露を中心とした連合国(Triple-Entente)と、独、オーストリア・ハンガリー、伊などを中心とした中央同盟国(Empires centraux)の間で戦われ、しばしば「植民地再分割戦争」であったと定義される。先頭の火蓋はバルカン半島から起こり、その戦場はヨーロッパであり、中東であり、アジアであり、そしてアフリカにも広がった。

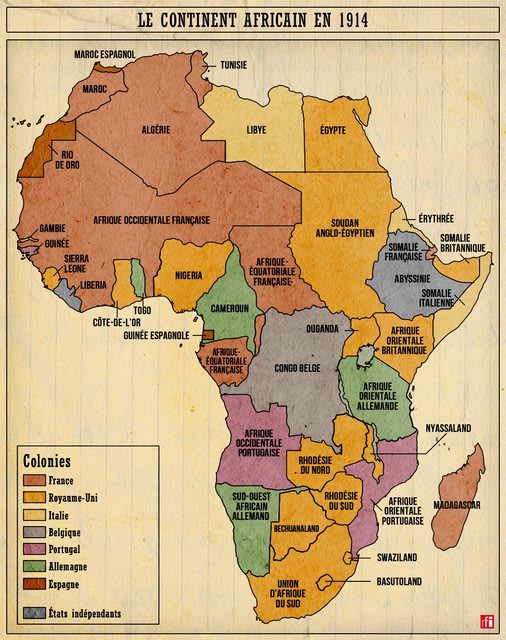

その頃、アフリカではほぼ大陸全体が列強によって分割されるに至っていた。1885年のベルリン会議で確定された列強の領有権と、無主の地の占領ルール。これに基づいて進められてきた植民地分割が、最後まで行き着いてしまったのだ。大戦前夜の1914年、アフリカの勢力図は次の地図のようになっていた。

注目すべきは4つのドイツ領(トーゴ、カメルーン、独領南西アフリカ、独領東アフリカ)、と、3つのイタリア領(リビア、エリトリア、伊領ソマリア)である。

第一次世界大戦は、アフリカにとって植民地の明確に再分割戦争の性格を呈した。ドイツは、分断された植民地をつなぐ「接続路確保」(Voie de communication)確保をアフリカ戦線での戦略目的とした。その点で、トーゴ→カメルーン戦線は重要作戦正面と位置付けられた。

やがて連合国は独領を全て取り囲むようにアフリカ領を有していた。いずれの領土も四方からの攻撃を受け、程なく制圧されることになる。そして1918年11月11日、ちょうど100年前の今日、ドイツ、中央同盟諸国が降伏。4年3ヶ月の戦争は幕を閉じた。

その後、平和条約の締結、戦後賠償などが戦勝国と敗戦国の間で話し合われ、翌1919年6月28日に、戦後の世界秩序を確定する条約が締結された。いわゆる「ヴェルサイユ体制」の確定だ。ここで確定した国境が、独立後、そして今日のアフリカ各国の国境線を確定する大きな根拠となった。

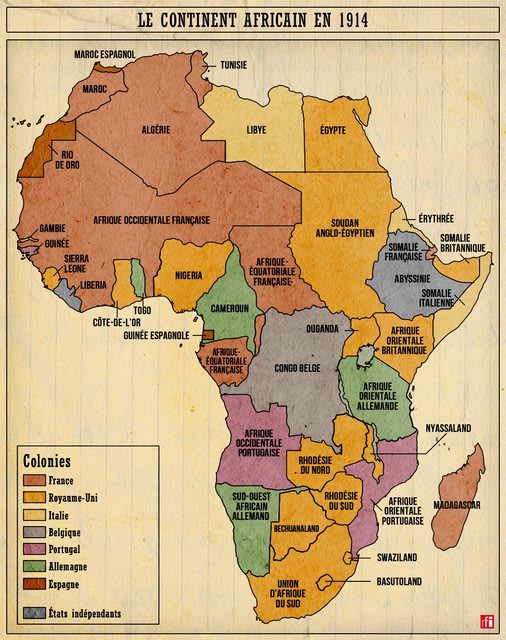

1920年のアフリカの国境は下記の通り確定されることとなった。

すでにこのブログでも述べているが、独領のトーゴは東西に分割され、西は黄金海岸とともに英領に、東半分は仏領に統合。ここが現在のトーゴである。(→参考記事)

カメルーンも西側の一部が英領ナイジェリアに、東側の大部分が仏領に。この仏領と、英領の半分を合わせた地域が現在のカメルーンだ。現在の「英語圏問題」もここに端を発する。(→カメルーンの憂鬱〜英語圏の乱、再考)

独領南西アフリカと独領東アフリカの大部分は英領となり、英国が国家戦略として進めてきたアフリカ縦断政策が完成することとなる。独領東アフリカの西側、大湖地方の小さな部分、ウルンディ・ルワンダは削り取られて、ベルギーの信託統治領となる。(→ルワンダ虐殺記念日~切っても切れないコンゴとの深い関係(2))

第一次世界大戦では、このように、アフリカの各地が作戦正面となった。住民は戦火に惑い、そしてアフリカ人の多くが戦争に徴用、動員された。彼らのことを'Trailleurs'(「植民地徴用歩兵」の意)と称する。アフリカ人兵士たちは厳しい作戦正面に送り込まれた。そこで対峙したのは、敵たるアフリカ兵。本来、アフリカ人自らのものであるはずの大地。それを列強たちが再分割するため、その戦いに徴用され、アフリカ人どうしで戦闘が繰り広げられたのだ。なんとも歴史の残酷さに胸が砕かれる。

さて、きょうパリでは関係国の賓客を招いて、盛大に記念式典が行われ、同時に「パリ平和フォーラム」が開催される。そしてここには、マリのイブラヒム・ブバカル・ケイタ大統領(IBK)、病床に伏すガボンのアリ・ボンゴ大統領など、15名内外のアフリカの大統領たちが臨席の予定という。フランスは今回の100年記念の日を、大戦の歴史に想いを馳せ、今後の世界平和を祈念する上で大事な行事、として重視する意向を示しているが、同時にフランスの戦勝を再評価し、特に歴史的に敵対関係を繰り返してきたドイツへの戦勝を讃え、フランスの戦勝への貢献者に報いるという姿勢も見て取れる。アフリカ諸国の正体も、フランスの戦勝への貢献者との位置付けが感じられる。

アフリカ側には疑念も生じている。10日、パリでは一連の行事に反対するアフリカ人が「歴史の真実を隠そうとする茶番」と批判。フランスによる歴史の美化を糾弾するとともに、涼しい顔でフォーラムに出席する、アフリカの指導者たちのバッドガバナンス、無策こそが現在のアフリカの諸問題の核心だと訴えた。

アフリカの歴史に大きな転換点となった100年の節目。しかしアフリカの戦後も、まだ終わっていないようだ。

(おわり)

(フランス国際ラジオ放送(RFI)による特集記事「大戦の記憶〜忘れられたアフリカの戦い」)

ご承知のとおり、第一次世界大戦は、英・仏・露を中心とした連合国(Triple-Entente)と、独、オーストリア・ハンガリー、伊などを中心とした中央同盟国(Empires centraux)の間で戦われ、しばしば「植民地再分割戦争」であったと定義される。先頭の火蓋はバルカン半島から起こり、その戦場はヨーロッパであり、中東であり、アジアであり、そしてアフリカにも広がった。

その頃、アフリカではほぼ大陸全体が列強によって分割されるに至っていた。1885年のベルリン会議で確定された列強の領有権と、無主の地の占領ルール。これに基づいて進められてきた植民地分割が、最後まで行き着いてしまったのだ。大戦前夜の1914年、アフリカの勢力図は次の地図のようになっていた。

注目すべきは4つのドイツ領(トーゴ、カメルーン、独領南西アフリカ、独領東アフリカ)、と、3つのイタリア領(リビア、エリトリア、伊領ソマリア)である。

第一次世界大戦は、アフリカにとって植民地の明確に再分割戦争の性格を呈した。ドイツは、分断された植民地をつなぐ「接続路確保」(Voie de communication)確保をアフリカ戦線での戦略目的とした。その点で、トーゴ→カメルーン戦線は重要作戦正面と位置付けられた。

やがて連合国は独領を全て取り囲むようにアフリカ領を有していた。いずれの領土も四方からの攻撃を受け、程なく制圧されることになる。そして1918年11月11日、ちょうど100年前の今日、ドイツ、中央同盟諸国が降伏。4年3ヶ月の戦争は幕を閉じた。

その後、平和条約の締結、戦後賠償などが戦勝国と敗戦国の間で話し合われ、翌1919年6月28日に、戦後の世界秩序を確定する条約が締結された。いわゆる「ヴェルサイユ体制」の確定だ。ここで確定した国境が、独立後、そして今日のアフリカ各国の国境線を確定する大きな根拠となった。

1920年のアフリカの国境は下記の通り確定されることとなった。

すでにこのブログでも述べているが、独領のトーゴは東西に分割され、西は黄金海岸とともに英領に、東半分は仏領に統合。ここが現在のトーゴである。(→参考記事)

カメルーンも西側の一部が英領ナイジェリアに、東側の大部分が仏領に。この仏領と、英領の半分を合わせた地域が現在のカメルーンだ。現在の「英語圏問題」もここに端を発する。(→カメルーンの憂鬱〜英語圏の乱、再考)

独領南西アフリカと独領東アフリカの大部分は英領となり、英国が国家戦略として進めてきたアフリカ縦断政策が完成することとなる。独領東アフリカの西側、大湖地方の小さな部分、ウルンディ・ルワンダは削り取られて、ベルギーの信託統治領となる。(→ルワンダ虐殺記念日~切っても切れないコンゴとの深い関係(2))

第一次世界大戦では、このように、アフリカの各地が作戦正面となった。住民は戦火に惑い、そしてアフリカ人の多くが戦争に徴用、動員された。彼らのことを'Trailleurs'(「植民地徴用歩兵」の意)と称する。アフリカ人兵士たちは厳しい作戦正面に送り込まれた。そこで対峙したのは、敵たるアフリカ兵。本来、アフリカ人自らのものであるはずの大地。それを列強たちが再分割するため、その戦いに徴用され、アフリカ人どうしで戦闘が繰り広げられたのだ。なんとも歴史の残酷さに胸が砕かれる。

さて、きょうパリでは関係国の賓客を招いて、盛大に記念式典が行われ、同時に「パリ平和フォーラム」が開催される。そしてここには、マリのイブラヒム・ブバカル・ケイタ大統領(IBK)、病床に伏すガボンのアリ・ボンゴ大統領など、15名内外のアフリカの大統領たちが臨席の予定という。フランスは今回の100年記念の日を、大戦の歴史に想いを馳せ、今後の世界平和を祈念する上で大事な行事、として重視する意向を示しているが、同時にフランスの戦勝を再評価し、特に歴史的に敵対関係を繰り返してきたドイツへの戦勝を讃え、フランスの戦勝への貢献者に報いるという姿勢も見て取れる。アフリカ諸国の正体も、フランスの戦勝への貢献者との位置付けが感じられる。

アフリカ側には疑念も生じている。10日、パリでは一連の行事に反対するアフリカ人が「歴史の真実を隠そうとする茶番」と批判。フランスによる歴史の美化を糾弾するとともに、涼しい顔でフォーラムに出席する、アフリカの指導者たちのバッドガバナンス、無策こそが現在のアフリカの諸問題の核心だと訴えた。

アフリカの歴史に大きな転換点となった100年の節目。しかしアフリカの戦後も、まだ終わっていないようだ。

(おわり)

むかし、なだいなだのエッセイを読んでいたら、こんなエピソード。

ヨーロッパ(恐らく、留学先のフランス?)の酒場で現地人と意気投合したなだ。

「おまえは若く見えるが、いつの生まれだ?」と問われ、

「戦前ですよ」と答えるなだ。

「ほう、やはりアジア人は若く見えるな」と答える現地人^^;

欧州人にとっての戦前とは第一次大戦前のことを指すと、後で知ったなだでした^^;

ご無沙汰しております、コメントありがとうございます。欧州にとって世界とは欧州そのもの。国際ニュースは中東まで。あとはその他Worldニュースという世界観。なので第一次も、第二次も、「大戦」であり、それぞれに「戦後」があります。アフリカもその植民地として、運命を共同させられる歴史が。そしてその大戦こそが、独立の機運を高めていきます。そんなアフリカにも思いを馳せていただければ幸いです(^_-)