今年もいよいよ押し詰まってきた。様々な煩悩に苛まれた一年だった。そういった、ざわついた気持ちのまま、初冬の大和古寺巡礼の旅に出た。そこには別の時間が流れる世界があった。いつものことではあるがまたまた資本主義世界とは異なる世界観に心洗われる。大阪での仕事を終え、限られた時間ではあるが、唐招提寺、長谷寺と巡り、ここならまち元興寺極楽坊の智光曼荼羅にたどり着く。

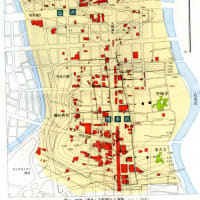

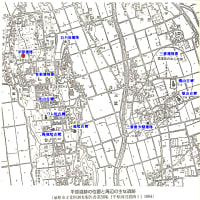

ここはわが国初の仏教寺院、飛鳥の法興寺が元である。それが平城遷都にともないこの地に移り元興寺となった。当時は広大な敷地を有する有力な寺であったが、時代とともにその寺域は狭まってゆき、旧元興寺境内の大半はやがて人々の生活の場に変わっていった。いまならまちと呼ばれている地域がかつての元興寺境内である。わずかに往時を偲ぶ僧房の一つが今の極楽坊である。ここは、夏にはサルスベリや酔芙蓉、桔梗に彩られ、秋には萩で有名な寺であるが、この季節求めてきた冬紅葉は見当たらない。寒々とした曇天の空に彩りはない。今ここにあるのは滅びの美を象徴する行基葺の古代屋根瓦と、板碑の中心に立つ慈愛に満ちた地蔵菩薩、そして堂内の暗闇に光を放つ曼荼羅世界だ。

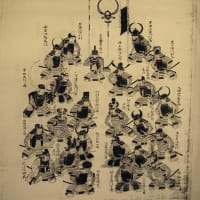

元興寺の今の姿は、飛鳥時代の権力者蘇我氏の氏寺という性格や、南都七大寺としての官寺のステータスを誇っていた時代の姿ではない。中世に至り智光曼荼羅を本尊とする南都浄土信仰の中心となった。かつての仏教伝来にまつわる権力闘争や南都七大寺として朝廷の中枢を担っていた時代は歴史の彼方に去り、浄土信仰、聖徳太子信仰、弘法大師信仰、地蔵信仰など庶民に支えられた救いの場として栄え現在に至っている。時代とともに権力者は栄枯盛衰うつろい行くが、庶民の力は永遠に不滅だ。庶民が守り続けた微笑みを絶やさない地蔵菩薩と曼荼羅が放つ仏の光が乾いた心を満たしてくれる。

|

お地蔵様は身近にあって庶民を守ってくださる仏様。 関西はいまでも地蔵信仰が街角の地蔵堂に息づいている土地柄だ。 |

|

なんと優しいお顔 |

|

智光曼荼羅(堂内撮影禁止なので堂外から撮影。罰当たりお許しください) |

|

仏の宇宙観を表現した曼荼羅がご本尊 |

|

誰が手向けたのだろう |

|

飛鳥法興寺から引き継がれた古代瓦(行基葺)

|

|

秋には萩の寺として知られる元興寺極楽坊 |

|

元興寺極楽坊。旧元興寺の僧房の一つ |

|

鶴福院町からの興福寺五重塔 ここもかつては旧元興寺境内であった。 元興寺は興福寺と境を接していた。 |

|

旧元興寺境内の東 猿沢池に接するあたり |

(撮影機材:LeicaSL+ Vario Elmarit 24-90mm f.2.8-4)

以前のブログ:

「元興寺とならまち」 ~日本最古の仏教寺院はいま~2010年