糸島というと、福岡育ちの私にとって、西新町商店街にやってくるリヤカー部隊のおばちゃん、新鮮採れたて野菜の行商のおばちゃん、「お花よござっしょ」といいながらウチを回って来てくれたおばちゃん、絣のもんぺに手ぬぐいで頰っ被りした日焼けした元気な「糸島のおばちゃん」のイメージがを思い浮かぶ。子どもの頃そういえば、お花の行商のおばちゃんから、蛍もらったっけ...

糸島は福岡市郊外の農村地帯で、今では糸島市と一部が福岡市西区になっている。東京で言えば千葉のイメージ。豊かに広がる糸島平野の農地と、筑紫富士といわれる加也山、白砂青松の海岸線、二見が浦、芥屋の大門といった自然豊かな田舎だ。今は福岡市営地下鉄が姪の浜から西唐津まで乗り入れし、単線でのどかなローカル線、筑肥線しか走ってなかったところが複線電化し、発展著しい福岡のベッドタウンに変貌しつつある。さらに九州大学がキャンパスを糸島に移転中で、山のなかに広大なビル群が出現している。合併で出来た糸島市の中心、筑前前原(まえばる)駅からは、なんと天神まで30分、博多駅まで45分、福岡空港までも50分と言う、首都圏、関西圏では信じられないようなアクセスの良さ。それでも博多湾、玄界灘に沿って走る路線は美しい白砂青松の海岸を車窓に楽しむシーニック路線になっている。

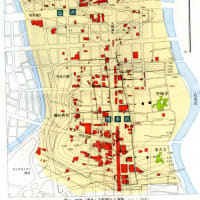

そんな田舎から都会のベッドタウンに変身中のここ糸島は、古代には伊都と志摩二カ国(県)が存在し、3世紀の中国の史書、有名な魏志倭人伝にでてくる伊都国のあったところである。伊都国を含む北部九州は、朝鮮半島、大陸に近く稲作農耕文化が上陸した、いわば弥生倭国、日本の発祥の地であるだけに遺跡の宝庫である。古代史ファンには無視できない聖地である。しかし、意外にも奈良大和や太宰府などに比してハイライトを浴びていない。筑紫倭国の時代の遺跡は、例えば奴国のヒエ遺跡、須玖岡本遺跡、などは都市化したなかに埋没してしまっているし、伊都国の遺跡も広汎な糸島平野に点在しており、車が無いとなかなか回るのが大変だ。市営バスもあるが、日に何本しか運行してない。それが伊都国探訪をためらわせる原因になっていたのだが。

ネットでレンタサイクルがあることを知り、今回は前原駅前で電動アシスト付き自転車を借りで回った。歩道、自転車道が整備されていては走りやすかったのがうれしい。しかし、史跡巡りをする人も、一部の古代史マニア中心で、なかなか一般の人のハイキングコースとしては定着していないようだ。案内標識も車で来る人には親切だが、ハイカー、バイカーにはチト不親切。何度も道に迷う。

倭人伝に描かれた伊都国は3世紀、邪馬台国の女王卑弥呼の代官である「一大率」が於かれ、大陸との外交使節の接受を行い、筑紫を監察する役割を持っていたと記述されている。ちょうどその400年ほど後にヤマト王権の出先としておかれた大宰府と同じような位置づけであったようだ。魏からの使者は、この伊都国までやってきて、伊都国の役人からの聞き書きで、あの倭人伝に記述のある当時の「倭国」の有様、女王国邪馬台国までの道のりを記述したものと考えられている。

倭人伝の記述に寄れば、3世紀当時の北部九州には、隣に2万戸を擁する奴国があり、1万戸の伊都国よりも遥かに大きく、邪馬台国に次ぐ人口を有する大国であった。奴国と言えば、さらにさかのぼること1世紀53年に、奴国王が後漢の光武帝に朝貢し、「漢委奴国王」の」金印を授かっている。しかし、魏志倭人伝には、伊都国には歴代王がいて、先ほどの卑弥呼の代官一大率もいたが、1世紀に光武帝にあの金印を貰った奴国は、3世紀になると王の存在が記述されていない。その時代から300年の間に、何が起こったのであろうか?

糸島は古代史(弥生時代から古墳時代、奈良時代)の遺跡の宝庫である。年代重層的に遺跡が見つかっている。著名な遺跡だけでも考古学的に年代を整理しておかねばならない。古い順に並べると、

1)石ヶ崎支石墓(紀元前4~前2世紀)

朝鮮半島に多いドルメン(支石墓)である。昭和24年の発掘調査では、支石墓一基、甕棺墓23基、土壙墓3基が見つかっている

上石は3.2m×2.8mの巨大なもので、副葬品として碧玉製管玉12個が出土すると言う珍しい支石墓。弥生時代早期の有力者とその一族の墓ではないかと考えられている。

2)弥生時代の王墓(紀元前1世紀~紀元2世紀)

① 三雲南小路王墓(紀元前1世紀の王・王妃墓)

江戸時代(文政5年1822年)に一号甕棺が、昭和50年1975年に新たに2号甕棺が派遣されている。銅鏡22枚以上、翡翠勾玉、ガラス勾玉、管玉などが出土している。一号甕棺からは銅鏡35枚、銅剣、銅戈、銅矛、勾玉、管玉、璧、金銅製四葉座飾金具が出土した。

弥生時代の墓としては巨大なもので、例を見ないほど豪華な副葬品を持つことから一号墓は王の、2号墓は王妃の墓と考えられている。

② 井原鑓溝王墓(紀元 1~2世紀の王墓推定地)

江戸時代)天明年間1781~1788年)筑前福岡藩の青柳種信により著された「柳園古器略考」に怡土郡井原村鑓溝で、多数の銅鏡が甕棺から出土した記録が残っている。銅鏡21枚(前漢鏡)、巴形銅器3個、刀剣、鎧板などが出土したとある。現在は残念ながら散逸し残っていないが、これほど豪華な副葬品から三雲・南小路王墓に埋葬された王の何代か後の伊都国王墓であろうと考えられている。現在遺跡の場所は不明で、推定地の農地に標識があるだけ。

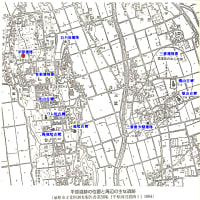

③ 平原王墓(紀元2世紀=3世紀?の王墓)

1号墓は方形周溝墓で、2号墓は円形周溝墓である。高祖山、早良国へぬける日向峠を真東に見て、西を頭に埋葬されていた。銅鏡40枚、鉄剣一本、ガラス製勾玉、メノウ製管玉などが多数が副葬されており、他の墳墓をよせつけない規模。なかでも直径46.5センチの内行花文鏡(傍製鏡)が5枚見つかっており、一つの墓から出土した銅鏡の枚数、品質は弥生時代では日本一を誇っている。副葬品は武具よりもネックレスやブレスレットのような装飾品が多いことから、被葬者は女王(ひめみこ)ではないかと考えられている。卑弥呼のほかにも女王が統治した国があったとういうことか。

平原遺跡は在野の考古学者原田大六氏により発掘調査がなされた。高祖山、日向峠、平原王墓の関連を天孫降臨と結びつける説を展開。氏はアマテラスの墓だと結論づけたと言う。原田氏とともに発掘調査に携わったと言う地元の方に、たまたま現地でお会いし、発掘当時の話しをいろいろ伺った。当時は代々アマテラスも卑弥呼も何人もいたのでは?と。女王あるいは巫女が代々統治の権威であった時代だったのかもしれない。その一人がこの平原王墓に埋葬されているのだと。

このように、雷山川、瑞梅寺川と川原川の間に広がる伊都国王都跡遺跡は魏志倭人伝に記述のある「代々王あり」という記述を考古学的に実証するものと考えられている。弥生時代において類を見ないほどの多数の前漢鏡、後漢鏡、傍製鏡が出土されており、おなじ弥生時代(紀元前1世紀)の遺跡であるスク岡本遺跡の奴国王墓より多い。ここには強大な権力と権威を備えた王がいたのではと思われる。しかし、スク岡本遺跡に葬られている奴国王の数代あとの王が、1世紀には後漢の光武帝から「漢倭奴国王」の金印を授かっている。この頃は奴国が強力な王権を維持していたのであろう。しかし、その200年ほど後の魏志倭人伝に描かれた世界になると邪馬台国、投馬国に次ぐ二万戸の大国、奴国の存在は記述されているものの、奴国王の存在はが記述されていない。一万戸の伊都国には「代々王がいる」と。しかも邪馬台国の女王卑弥呼の代官「一大率」がとどまる国となる。長い間奴国と伊都国は筑紫倭国の覇権をを競っていたのかもしれない。3世紀になるとその両国を上回る邪馬台国(九州にあったのか近畿にあったのかはさておき)の支配に属すことになる。この200年の間に何が起こったのだろう。そして邪馬台国はどこにあったのだろうか?

ちなみに倭人伝に記述のある時代(3世紀頃)の伊都国の遺跡はまだ特定されていない。例えば一大率がいた府庁や、伊都国王の居館、魏使を迎えた鴻臚館のような施設の発見が今後期待される。

3)古墳群(4~6世紀)

弥生時代中期(紀元前1世紀~3世紀)の墓制としては、朝鮮半島の影響を引き継ぐ支石墓(ドルメン)が多く、伊都国エリアに多くの遺構が見つかっている(志登支石墓、石崎支石墓など)。大陸から水稲農耕を持ち込んだ人々の墓制である。一方、伊都国や奴国などの北部九州筑紫には、近畿大和地方とは異なり甕棺墓、墳丘墓が多く見つかっている。伊都国の北の背振山脈を越えたところにある吉野ケ里遺跡にも多く見つかっている土壙墓、周溝墓なども、こうした弥生時代の遺構だ。北部九州に於ける初期王権の墓は支石墓から墳丘墓が中心で、大型の古墳が出現するのは3世紀以降のヤマト王権が近畿に出現し、筑紫にもその支配権をのばし始める時代(古墳時代4世紀以降)のものである(ヤマト王権の権威を示すために地方の豪族に古墳を造ることを許すという)。築山古墳、端山古墳などを始め約60もの前方後円墳が確認されている。伊都国がヤマト王権に従う時代に入ったことを示すものだ。

4)高祖神社(創建時期は不明)

怡土郡の産土神とされており、主祭神はっっっxとっっっx、すなわち神功皇后である(北部九州には神功皇后と応神天皇を祀る神社が多い)。これは7~8世紀記紀編纂時期以降(すなわち皇祖神アマテラスを頂点とする神々の体系化以降)のことだろう。それ以前の在地の神の姿は消されてしまったのだろうか。単に記録が残っていないだけなのか。

高祖山を背に太陽の昇る東を遥拝するスタイルは、大和三輪山と同じスタイルだ。太陽信仰、自然神(すなわち神は高祖山に降り立ち、磐座があったのかもしれない)。この美しい甘南備型の高祖山自体がご神体山であった可能性は無いのか?もともといた人々の縄文的自然崇拝と、大陸から移り住んできた人々の弥生的な穀霊神降臨信仰が結びついたのが高祖山(高祖神社)では?と想像してみたくなる。

5)怡土城(8世紀奈良時代)

8世紀奈良時代に大宰大弐であった吉備真備によって高祖山に築かれた古代山城である。何のために築かれたのか不明だが、当時新羅との関係が悪化したので、その侵攻に備えて築いたのではと言われている。「続日本紀」に築城の責任者、期間が記録されている。城壁は石垣と土塁が太宰府大野城のように西側山麓に残っているが、大野城のように全周取り囲んでおらず、工事途中で中止した、とか西からの侵攻を防ぐにはこれで十分とか、諸説ある。鎌倉時代以降はこの地をおさめた原田氏の居城「高祖城」として糸島平野を睥睨していた。なお、北部九州に多く見つかっている「神籠石」は、今なお謎に満ちた遺跡であるが、やはり朝鮮式山城の遺構だろうと言われている。伊都国の近くに雷山の神籠石遺跡がある。

ところで、平原王墓には、鳥居のような柱の跡が残っており、そこに立って周囲を見渡すと、真東に高祖山と奴国へと続く日向峠。西には加布里湾。北には志摩半島の山々を隔てて朝鮮半島に続く玄界灘。南は雷山などの背振山脈が壁のように立ちはだかっている。三瀬峠を越えれば吉野ヶ里だ。太陽は日向峠から昇り、加布里湾に沈む。すなわち、奈良盆地と異なり北と西が海に面しているが、先述のように、大和の三輪山と二上山という東西軸と同じ宇宙観がここにも出現している。

高祖山、日向峠、クシフル岳こそ、記紀に言う天孫降臨の地はここではないかという説がある。原田大六氏だけでなく「筑紫の日向」は宮崎の日向ではないのではとする研究者は多い(以前のブログのご参照あれ)。「筑紫の日向の高千穂のクシフル岳...」は伊都国の真東にそびえる高祖山である。太陽はこの高祖山の日向峠から登り、カフリの海に沈む。アマテラスは太陽の神、すなわち農耕神である。縄文世界であった日本列島に、大陸から稲作農耕文明が入ってきて、次第に縄文人と弥生人が融合し、定住し、ムラが出来、クニグニが生まれ、やがてそれらがまとまり倭国が出来た。その稲作農耕文明の入り口が伊都国を含む筑紫、北部九州であったわけだから、アマテラス一族の天孫降臨がこの筑紫にあったと考えるのが合理的に思える。朝鮮半島には天から穀霊神が降臨し、その子孫が王となったとする神話が伝承されている。稲作農耕文明(鉄器製造、灌漑、土木工事技術、気象天体観測、環濠集落、支配秩序)の移入に伴う自然信仰、祖霊信仰の考え方も入ってきた。倭国の起源がここにあると考える。

記紀にはニニギノミコトが天から三種の神器とともに降臨してきた地は「韓国(からくに)を望む朝日の直射すところ、夕日の火照るところ」と形容されている。まさに高祖山、日向峠から望む玄海灘の光景である。