梅毒の起源

1494年にフランス王シャルル八世が外国人傭兵で編成された軍隊を率いてイタリアに入り、大晦日にローマに侵攻、1495年2月22日にナポリに入る。5月12日にフランス王がナポリに入るが1週間後にはスペインの援軍と民衆の敵意によりフランスへ去る。

その後、流行した疾患をフランスではナポリ病と呼び、イタリアではフランス病と呼んだ。

アメリカ起源説

クリストファー・コロンブスはスペインのセビーリャに1493年3月31日に帰還。4月20日には連れて帰ってきた、6人のインディアンと数匹のオウムとともに、バルセロナに凱旋入場。ただし乗組員には病気を持ち帰ったという記述はない。

アントニオ・デ・トレスによる輸送船団により、1494年に26人、1495年の春の初めには約300人のインディアンの男女がスペインに連れてこられた。

第2回の航海の帰還は1496年6月。

梅毒の流入源としては、1510年の三浦の乱以降、明国の南部を荒らしまわっていた倭寇が外地の港の遊興の地で梅毒に感染して日本の港の遊女に感染させた。また、博多や堺の商人や琉球人たちに明国などから移入されたと考えられている。(2-p19)

日本における梅毒の最初の言及は「シナ潰瘍」という命名のもとで1512年の医学概論書に登場する。

「永年9年のこの年膿が滲み出てくる潰瘍が多く発生しているが、膿疱の形や逆さにした花の形の潰瘍は非常に珍しい」(武田昌慶)

中国の医学書での記載はしばしば「李毒」、「李潰瘍」と記載され、日本でもまもなくその名が採用された。 (1-p85)

その他、唐瘡、琉球瘡、南蛮瘡と呼称された他、皮膚病変の形や色から楊梅(やまもも)瘡や黴(かび)瘡、天疱瘡とも呼ばれた。

単純に瘡(かさ)とも呼ばれ、遊女がかかった場合には別に鳥屋(とや)とも呼んだ。

江戸時代には湿毒、唐瘡などの呼称があったが、明治以降は花柳病という呼称が普及する。18世紀後半から顕著になる。この呼称は梅毒を娼婦と下層社会に巣くう病とみなす病気観が社会に定着していったことを象徴していると考えられる。(2-p62)

名称の起源

梅瘡の同義語としてsyphilisが使用されるのは、エラスムスが作品(Erasme, seu conjugium impar, 1524)の中で梅毒と結婚に関する問題を取り上げた時が最初とされる(1-p107)。

哲学と医学を学んだジローラモ・フラカストーロ(1483-1553年)の作品「シュフィリスあるいはフランス病…」はラテン語の長編詩で、1530年に出版され、16世紀当時に百余りの様々な版を数える一大ベストセラーとなる。

「太陽を攻撃してその祭壇をひっくり返すと同時に自分が世話をしている羊の持ち主アルキテゥス王を誉めそやす羊飼いのシュフィルスの物語。彼を罰しようとして太陽神が性病を彼のもとに送り届けると、周りの村の住人達は最初にこの病気にかかった男のことを思い出して、シフィリスという名をこの性病につける。」

これがsyphilisの起源となるが、18世紀末まで医者も民衆にならって梅瘡(ヴェロール)を用いた。(1-p87)

医学論文でもsyphilisの用語を用い始める(These medecine Caen (1772) de Joanne Francisco Renato de Parfourru 水銀剤の抗性病効果を算定するためにその可溶性を考慮しなければならないか等 1-p122)

性病としての記載

フランスのジャック・ド・ベタンクールは1527年に梅瘡について論じ、病気に与えられた様々の呼称を論じた後、原因でもって呼ぶことを初めて提案し「性病」(morbus venereus)という言葉を使用する。

定義は「性病は性の交わりとそれによる感染が原因と認められる病態である。最初生殖器や感染のあった蕪茯に生じてくる潰瘍によって明らかになる。続いて体液、とりわけ粘液と精液が変質し、発疹、腫瘍、潰瘍それから痛みでもってそれとわかる」

フランスの外科医、ティエリ・ド・エリは1552年に出版された「俗に大きな瘡と呼ばれる性病の治療法」のなかで、「性病または大きな瘡は反自然性病態である。これは基本的には性交時の愛撫の際に発生する有害な毒気が原因であり、たいてい恥部の潰瘍、頭部や他の表面部位の膿疱によって始まる。しばらく後になると身体内に沈潜する」

医学的知識が大衆の中に浸透することは難しかった

1905年にモロウらにより、社会悪に起因する病気のまん延を阻止することを目指した衛生・道徳的性病予防アメリカ教会(ASSMP)が創設される

1906年に「レイディーズ・ホーム・ジャーナル」誌の編集者エドワード・ボックが性病に関する一連の記事によって沈黙を破ったとき、7万5千の購読者を失ったとされる(1-p221)

予防医学としての記載

1787年にジョン・ハンターにより 病気を予防することの必要性、感染を特殊な手段をもって予防措置を取ることが可能であるとの記載(1-p154)

18世紀の初めにイギリスで考案された男のためのコンドームは、非常に薄くて縫い目のない膜でできた、鞘の形をした袋(羊の盲腸)で、しばらく前から放蕩者たちが使っているとターナー(イギリスの外科医)が述べているが、当時は避妊という考えは許容されないため、医師たちにほとんど言及されていなかった

コンドームの呼称は不確かな医師の名コンドームに由来するとも、ラテン語のcondere(守る、隠す)に由来するとも言われる(1-p155)

スピロヘータの発見(1-p210)

1837年以来、顕微鏡を使用した体液研究で知られるフランスのドネが梅毒の傷口に螺旋菌の形をした細菌を発見したと主張

1878年、ドイツのクレープスが下疳のなかに非常に緩慢な動きを示す活性短小桿菌の梅毒螺旋中(エリコモナス)を発見したと主張

1879年、ドイツのナイサーによる淋菌の発見

1881年、双球菌の発見

1882年、フランスのマルチノーによる旋回運動をする一種の活性炭疽菌、あるいは動かない一種のバチルスの発見

⇒梅毒は性病全体を示す用語であり、未発見と考えられる

転機は1903年のロシアのメチニコフによる猿に対する実験研究で人間の梅毒は猿に接種可能であることを明確に証明し、梅毒の細菌が存在することを示したことによる。

1905年2月動物学者ジーゲルが梅毒患者の血液と病変部に原生動物を観察したと主張し、それをシトリクテズ・ルイス(梅毒封入体)と命名する。

1905年3月ベルリンの公衆衛生局に検証を依頼された動物学者のシャウディンが梅毒疹の採取見本の中で動いている極めて調べにくい極微なスピロヘータを観察する。

その後、梅毒リンパ節、下疳、梅毒丘疹、薔薇疹発生数日前の脾臓の血液中に同じスピロヘータを発見。

トレポネーマ(ねじれた糸の形から)・パリドゥム(蒼白い色から)と命名される。

1906年、暗視野顕微鏡による同定方法が確立し、ベルギーのボルデの非トレポネーマ抗原反応の後を受けて、ドイツのワッセルマン、ナイサー、ブルックが、梅毒診断に補体の逸脱・結合反応(溶血反応)を適用する(ボルデ・ワッセルマン反応と呼ばれる)

1907年にフランスのルヴァディチの試み後、1909年にシュレシェウスキーや1911年に野口が様々な技術を利用してトレポネーマの束の間の培養実現に成功した。

神経梅毒の記載(1-p244)

1822年にフランスのベールの博士論文で器質的病変(慢性蜘網膜炎)による症候性精神異常について言及

1857年、ドイツのイエセンが梅毒は進行性麻痺(Paralysie Generale)の原因であると断定

1868年、デンマークのイェスペルセンとケルベルクが梅毒に汚染されていない人体は進行麻痺に侵されないと主張

1879年から、フランスのアルフレッド・フルニエにより仮性進行麻痺が梅毒後期によくみられる合併症であると証明

1894年、フルニエが進行麻痺と脊髄癆の間に病因論的連関を医学アカデミーに発表

1913年野口とムーアが進行麻痺患者の大脳皮質中にトレポネーマを発見

梅毒の治療(1-p359)

1877年以来、パストゥールはある種の菌類と細菌との間に拮抗関係が存在することに気付く

1917年から、オーストリアの精神科医ヴァーグナー・フォン・ヤウレクが推奨したマラリア療法が革命的方法として登場し、1927年にノーベル賞が授与される(1-p289)

1928年、イギリスのアレクサンダー・フレミングによりカビの一種であるペニシリウム・ノタトゥム(青かび)の強大な殺菌力が発見される

1939年、オクスフォードの研究チームがこの物質の特性を保存したままで精製することに成功

1943年、マホネー、アーノルド、ハリスは梅毒に冒されたばかりの4人の患者にペニシリンで治療して効果をあげる

HIVの発見(1-p380)

1981年6月、ロサンジェルスにおいて、医学的な前駆症状なしに同性愛者の若者の間で、ニューモシスティス・カリニ肺炎の5症例が存在するとアトランタ疫学センターが告知

1983年、パリのパストゥール研究所でモンタニエの研究チームが患者のリンパ節から新種のヒト・レトロウイルスを分離して、Lymphadenopathy associated virusと命名する

1983年夏、ウイルスの抗体の存在を証明する血清検査が完成

1984年、国立癌研究所のギャロが同じレトロウイルスを発見し、ヒトTリンパ球ウイルス(HTLV-3)と名付ける

日本における梅毒(2-p123, 140)

1860年、検黴は艦長のビリーリョフの強い要求により、長崎において来航したロシア水兵に接する娼婦をポンペが松本良順らに手伝わせて検診したのが始まりとされる。

1864年、英国で性病予防を目的として伝染病予防法が制定され、英国国内のほか、世界各地の海軍駐屯地、植民地で英国軍兵士、水兵を相手にする娼婦、娼妓、売春婦の梅毒検査が強制的に行われるようになる(女権運動者バトラーらの政治運動により1886年に廃案となる)。

1867年、フランス海軍軍医サバティエが横須賀で検黴を行う(2-p145)。また、英国公使パークスの要請によって、横浜でも梅毒病院が設立され、英国軍隊への性病感染予防のために検黴が英国海軍の軍医ニュートン、松山棟庵らによって行われた(2-p123)。

1871年4月30日、民部省が各地方官に対して、売女の新規開業を禁じるとともに、梅毒洗除の方法を措置すべき達(民部省達13)を下し、駆梅院等の施設が設置された。

1872年、娼妓解放令(司法省布達第22号、太政官第292号)

1875年、内務省に衛生局が設立され、コレラ等の急性感染症の予防が行われた。

1876年4月5日、内務省は梅毒の取り締まりの通達(内務省達乙第45号)を出し、駆黴規則を布告し、患者がみつかると全国に新築した治療病院に強制的に入院させられた。

1883年、大日本私立衛生会による機関誌「大日本私立衛生会雑誌」が発刊され、梅毒の知識啓発に大きな影響を及ぼした(1923年より日本衛生会と改称し、機関誌「公衆衛生」として1943年まで刊行された)

1900年、行政執行法、娼妓取締規則が制定され、公娼制度が定められ、娼妓の登録制と検黴制度が確立し、私娼に対しても強制検査がなされるようになった。

1900年、ハンセン病と性病を主対象とする日本皮膚科学会が設立

1905年、性病に関する知識の啓発、予防、治療についての思想普及と対策の実施を目的とした民間団体「日本花柳病予防会」が設立された。

1916年、内務省に保健衛生調査会が設置され、慢性の感染症や精神障害の予防に取り組まれるようになる。

1927年、花柳病予防法(法律48号)が制定、1928年9月施行。対象は黴毒、淋病、軟性下疳。昭和14(1939)年、昭和18(1443)年に改正され、昭和23、年に廃止された。

性病予防法(法律167号): 昭和23(1948)年、平成10(1998)年に廃止

梅毒の全数把握が求められていたが、明確な診断基準がなく、届け出られていない報告が多くあったとされる

1938年1月、厚生省が創設、予防局優生課の主管業務として民族衛生、精神病、慢性中毒とともに12月より花柳病が加えられる。

1957年、売春防止法が制定

1998年、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(法律第114号)が制定

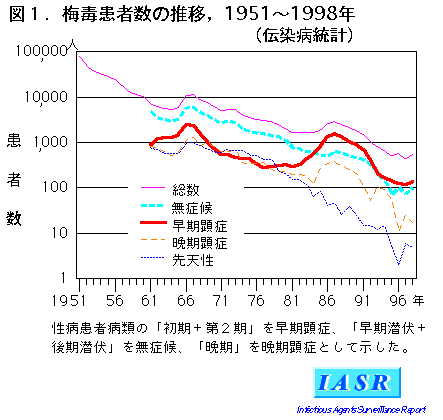

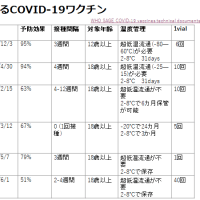

梅毒患者数の報告推移 (性感染症サーベイランスの変遷 IASR)

1927年、花柳病予防法(法律48号)が制定、1928年9月施行。対象は黴毒、淋病、軟性下疳。

1948年、性病予防法施行による全数届け(定義は不明)、花柳病予防法の廃止

1987年1月、厚生省予算事業の結核・感染症サーベイランス(1981年7月開始)に性感染症定点が追加(この時点で梅毒は対象外)

1998年1月、定点サーベイランスで「梅毒様疾患」の報告(定義は不明)

1999年4月から感染症発生動向調査の全数把握4類感染症(現、5類感染症)に定められ、全数届けが医師に義務付けられる(届け出基準)

参考資料

1. 梅毒の歴史 クロード・ケテル 寺田光徳訳 藤原書店

2. 日本梅毒史の研究 福田眞人、鈴木則子編 思文閣出版

3. J Epidemiol. 2007 Dec;17 Suppl:S3-13. Overview of infectious disease surveillance system in Japan, 1999-2005.

IDWR 日本の梅毒症例の動向について (2018年10月3日現在)

2013 年第 1 週から 2018 年第 39 週の届出数、赤線は 13 週移動平均

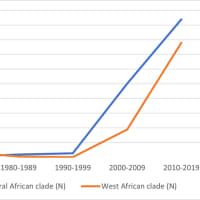

米国での梅毒患者報告数推移

Annual rate of primary and secondary syphilis cases among males and females, by race/ethnicity — National Notifiable Diseases Surveillance System, United States, 2005–2013}

男女比は2005年の5.1:1から2013年には9.8:1まで男性の割合が増加した

Number of primary and secondary syphilis cases among men who have sex with men, by race/ethnicity — National Notifiable Diseases Surveillance System, 34 states* and the District of Columbia with complete sex partner data,† 2009–2012

MSMでの報告数は全年齢、全人種で増加。特にヒスパニック系では2009年から2012年までに1291人から1980人まで53.4%の増加がみられる。

米国における先天梅毒(CS)の発生率について

Increase in Incidence of Congenital Syphilis — United States, 2012–2014, MMWR, November 13, 2015 / 64(44);1241-1245

1991年~2005年には減少したが,2005年~2008年には若干増加した。

2008年~2012年において,CSの発生率は出生10万例につき10.5例から8.4例(446例から334例)に減少した。

しかし,その後2014年には出生10万例につき11.6例(458例)に増加し,2001年以降最多のCSの報告症例数であった。