1.インターロイキン、炎症反応

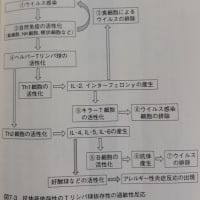

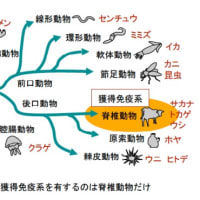

インターロイキンとは、ヘルパーT細胞によって分泌され、広範な免疫系の機能を開始させるための情報伝達物質(サイトカイン)です。

その中でも「インターロイキン6」は多様な機能を発現させますが、特に炎症反応(本来免疫をスムーズに起こすためのもの)に関わる情報伝達物質になっています。その「インターロイキン6」が関わる炎症反応は、何らかの要因で過剰に機能して自己免疫疾患にもたらすこともあり、またその分泌が制御不能な暴走モードとなる「サイトカイン・ストーム」に至ることもあります。

2.サイトカイン・ストームとウイルス

(1)スペイン風邪とサイトカイン・ストーム

1918年から1920年までに起きたパンデミックである「スペイン風邪」は、当時の世界人口の約3分の1が感染して、5000万~1億人以上の死者を出したと推定されています。

1948年、この危険極まりないスペイン風邪のウイルスを発見したいと思う医学生が現れました。当時医学生だったハルティンはアラスカのイヌイットがスペイン風邪で亡くなった遺体を永久凍土に埋葬していたということを聞きつけ、アラスカに赴き永久凍土の遺体を掘り起こしてスペイン風邪のウイルスを発見しようとしましたが上手く行きませんでした。

その後に約40年経ち、1990年代に米陸軍病理研究所のタウンバーガーらがスペイン風邪のウイルスの復元を目指す動きを始めると、73歳になっていたハルティンは再びアラスカの遺体からウイルスを探そうとタウンバーガーに提案して、実行されました。

1997年にタウンバーガーは遺体から完全なウイルスを発見して、約8年かけてその遺伝子配列の解読に成功し、なおかつ復元(人工合成)しました。そのウイルスを使ったネズミの感染実験をおこなったところ、数日後にはネズミの肺に通常のインフルエンザの数万倍のウイルスが発生して、ネズミは肺炎ですべて死んでしまいました。スペイン風邪のウイルスの強毒性が明らかにな

りました。

その後、日本の研究者である河岡氏もスペイン風邪のウイルスの復元に成功して、ヒトに近いカニクイザルで感染実験を行いました。その結果、1週間ほどでサルは重い肺炎を起こし呼吸困難になり安楽死させられました。スペイン風邪のウイルスは、気管や肺で通常のウイルスに比べ百倍以上に増加していました。さらには免疫の異常が見られ、インターフェロンの産出が抑制され、インターロイキン6が過剰に分泌される「サイトカイン・ストーム」に至ってい

たとのことです。

「…体のあちらこちらに、IL6が深くかかわっている多様な営みがある…

炎症を起こしたり、骨を溶かして関節リウマチの症状を引き起こしたり、…IL6は肝臓の細胞を刺激したり血小板を増やしたりするほか、がん患者やエイズ患者をやせ細らせ、貧血にする悪液質にさえかかわっていた。

…21世紀に入って以降も、自己免疫疾患を引き起こすヘルパー17T細胞に誘導に欠かせない分子であることが判明する…

そうしたなかで最近、あらためて研究者の関心を集めているのは、IL6が炎症を起こす営みだ。病気やケガをしたとき、患部が腫れて熱を出すのはとてもつらい。しかし、この作用によって免疫の働きが強まり、病気やケガの治りは早くなるのだから、IL6を一概に悪者とは決めつけられない。

…しかし、何らかの弾みや刺激によって免疫細胞が狂気に駆られたように、とめどなくIL6を放出しはじめるサイトカイン・ストームだけは異次元の悪行だ。

(引用終わり)」

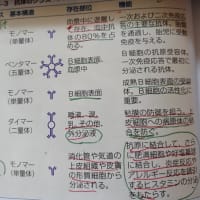

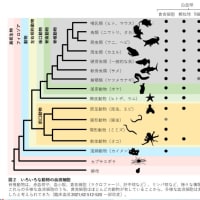

「インターロイキン(Interleukin)とは一群のサイトカインで、ヘルパーT細胞(leukocyte から-leukin)によって分泌され、細胞間(inter-)コミュニケーションの機能を果たすものをいう。ILと略される。

…初め個別に命名されリンフォカインやモノカインとしても分類され混乱したため、1979年に整理され、ILのあとにタンパク質として同定された順に番号を付けて呼ぶことになった。現在30種類以上が知られている。

免疫系の機能は多くをインターロイキンに負っており、自己免疫疾患や免疫不全の多くの難病もインターロイキンに関係している。

主なものを示すと次のようであるが、単球やマクロファージが産生するものはモノカイン、リンパ球が産生するものはリンフォカインにも分類される。

- IL-1:マクロファージによって分泌され急性期反応を誘導する。

- IL-2:T細胞によって分泌されT細胞の増殖と分化を促進する。がんの免疫療法に用いられる。

- IL-3:T細胞によって分泌され骨髄幹細胞を刺激する。

- IL-4:B細胞の増殖とT細胞および肥満細胞の分化に関与する。アレルギー反応で重要。

- IL-5:B細胞を刺激してIgAを産生させ、 また好酸球を刺激する。

- IL-6:マクロファージを刺激して急性反応を誘導する。

- IL-7:B細胞、T細胞、NK細胞の生存、分化、ホメオスタシスに関与する。

- IL-8:好中球の走化性を誘導する。

- IL-9:肥満細胞を刺激する。

- IL-10:樹状細胞を抑制することによって、Th1サイトカイン産生を阻害する。

- IL-11:急性期タンパク質を産生させる。

- IL-12:NK細胞を刺激し、Th1への分化を誘導する。

- IL-13:B細胞の増殖と分化を刺激し、Th1細胞を阻害し、マクロファージの炎症性サイトカイン産生を阻害する。

- IL-14:活性化B細胞の増殖誘導。B細胞の抗体産生抑制。T細胞から産生。

- IL-15:末梢血単球および上皮細胞から産生。キラーT細胞の活性化。B細胞の増殖と分化誘導。

- IL-17:炎症性サイトカインの産生を誘導する。

- IL-18:インターフェロン-γの産生を誘導する。」

「もし私たちがウイルスと呼ぶ病原体が生き物というなら、ウイルスを人工合成した彼らは生き物を創造した「神」になるのだろうか。2005年秋、インフルエンザ・ウイルスを再合成してみせた米陸軍病理研究所のJ・K・タウベンバーガーたちのことである。

スペイン風邪を引き起こしたウイルス…1997年、アラスカから持ち帰った組織片からほぼ完全なウイルスを発見したタウンバーガーは歓喜して、ウイルスの遺伝子を解読し始めた。…すべての解読を終えたのは2005年。解読がどれほど大変だったかは歳月が示している。

タウンバーガーたちは…比較的、簡単にDNA版のウイルス遺伝子を作ることができた。彼らに協力してウイルスの遺伝情報をもとにDNAを作り、これをプラスミドに組み込む重要な仕事をこなしたのは米ニューヨークのマウント・サイナイ医科大学の研究者たち。そのプラスミドを人の腎臓細胞の中に注入するという最後の仕上げ的な作業を担ったのは、世界の感染症対策の総本山と目される米疾病管理センター(CDC)のテレンス・タンビーらだった。

…ここからのプロセスはウイルスが感染した細胞の中で増殖するのと同じだ。

…復元されたウイルスは予想通り、致命的な毒性を持っていた。タンビーたちが、復元したウイルスを実験動物のネズミに感染させたところ、数日後にはネズミの肺に通常のインフルエンザ・ウイルスと比べ数万倍のウイルスが発生。ネズミは肺炎を起こして死んでしまった。

2007年1月…米国のタウンバーガーたちが公表していたウイルスの遺伝情報をもとに、河岡はウイルスを復元、その成果を英科学誌ネイチャーで発表したのだ。

…河岡は二つの点で異彩を放った。人工合成したウイルスを人間に近いカニクイザルに感染させた点と、ウイルスの強力な毒性の背後に免疫の異常反応がからんでいるのを突きとめたことだ。

…まずスペイン風邪ウイルスをサルの鼻などに接種、すると24時間以内に体力や食欲が弱まり、感染して1週間ほどたつと重い肺炎を起こし呼吸困難になった。回復は不能と判断した研究者たちはここで実験を停止、サルを安楽死させることとなった。

解剖するとサルの肺は約7割の領域が肺炎に冒され、水分がいっぱいたまってた。肺にたまった水分でサルが呼吸不全に陥ったことを示唆する光景だった。通常のインフルエンザ・ウイルスを接種したサルが肺炎を起こすこともなく軽い症状にとどまったのと比べると症状は重篤。スペイン風邪ウイルスは通常のウイルスに比べ、気管や肺で百倍以上に増えていた。

…免疫は異常な反応を見せていた。通常、ウイルスなどが侵入すると、生き物の体にはウイルスを抑えるインターフェロンという情報伝達物質が現れる。インターフェロンの別名はウイルス抑制因子。しかしサルの体内ではインターフェロンの分泌が抑制されていた。

一方、過剰に分泌が増えた情報伝達分子もあった。発熱・腫れ・むくみ・痛みなどを引き起こすインターロイキン6という分子だ。その様子は関係者が嵐に例えて「サイトカイン・ストーム(嵐)」と呼んだほどだった。

…炎症は免疫の働きに不可欠な営みであるが、インターロイキン6がこれほど過剰に分泌され、またウイルスの増殖を抑えるインターフェロンの分泌が抑制されてはサルの体が無事ですむわけもなかった、と考えられる。」

「スペインかぜ(英語: 1918 flu pandemic, Spanish flu)は、一般的に1918年から1920年にかけ全世界的に大流行したH1N1亜型インフルエンザの通称。初期にスペインから感染拡大の情報がもたらされたため、この名で呼ばれている。

全世界で5億人が感染したとされ、 世界人口(18億-19億)のおよそ27%(CDCによれば3分の1)とされており、 これには北極および太平洋諸国人口も含まれる。死亡者数は5,000万-1億人以上、おそらくは1億人を超えていたと推定されており、人類史上最も死者を出したパンデミックのひとつである。」

「免疫系が病原体と闘う際には、感染細胞からサイトカインシグナルが放出されてT細胞やマクロファージ等の免疫細胞を炎症部位に誘導する。その後サイトカインはこれらの免疫細胞を活性化し、さらなるサイトカイン放出を促す。通常は、身体はこのフィードバックを見張っているが、時には、制御が乱れて免疫細胞が1箇所に過剰に集中して活性化されることがある。その正確な理由は完全には解明されていないが、新たな高病原性の脅威に対して過剰に反応するためであろうと考えられている。サイトカインストームは臓器組織に重大な障害を与える可能性がある。例えばサイトカインストームが肺で起こった場合には、漿液や免疫細胞が気道に集中して閉塞を生じ、死亡する危険性がある。

…1918年から1919年に掛けて流行したスペイン風邪では、5千万〜1億人とされる死者の中で健康であった若者の死亡数が際立って多かった理由として、サイトカインストームが発生したことが関係すると信じられている。この場合、健康な免疫系は身を守るものとしてだけではなく己を攻撃するものとして動作したことになる。2003年のSARS流行の際も、香港での予備的な調査の結果、その死因の多くがサイトカインストームによると判明している。H5N1トリインフルエンザでヒトが死亡する場合にも関係している。2009年新型インフルエンザ (H1N1) で基礎疾患のない若者の死亡率が高いことも同様に説明され、スペイン風邪でも同様であったであろうと推測されている。しかし、米国疾病予防管理センター (CDC) はH1N1の症状は従来の季節性インフルエンザと同じで、「ブタ由来A型インフルエンザウイルス (H1N1) の変異株に関する臨床的知見の集積は不充分である」と声明を出している。サイトカインストームはハンタウイルス感染症でも発生する。また、新型コロナウイルス感染症 (2019年)でも発生しているという指摘もある。むしろ、新型コロナウイルス感染症における肺疾患は、ウイルスによる直接の肺への病害でなく、サイトカインストームによる肺障害の結果であるという見方も主流になりつつある。これは急性呼吸促迫症候群の発症機序と酷似しているからである。本症の合併症として、播種性血管内凝固症候群による脳梗塞、各種臓器の梗塞、凝固障害などが指摘されている事が傍証となる。 」

(2)新型コロナウイルスとサイトカイン・ストーム

新型コロナウイルス(COVID-19)でも、サイトカイン・ストームが起きていたことが指摘されています。

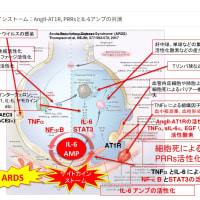

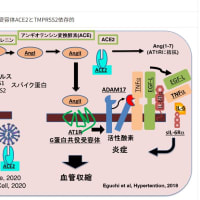

COVID-19はACE2という受容体を介して感染しますが、ACE2が減少するとアンジオテンシII作用(AngII)が増強されます。AngIIは血管収縮のみならず、血管透過性亢進・細胞増殖・炎症誘導作用などの作用があり、心臓血管障害やがんにも関与します。それらの活性化により、サイトカインが放出されます。

また肺胞上皮細胞などの細胞死によりダメージ関連分子パターンが大量に放出され、それらの情報により活性化されてサイトカインが放出されます。

自然免疫の伝達系とAngIIの伝達系が相俟って活性化することにより、サイトカイン(特にIL6)が過剰に放出されるようなり、最終的にサイトカインストームに至ると考えらているようです。

「ACE2 はアンジオテンシII(AngII)をAng(1-7)に変換するので、ACE2の減少によりAngIIが増加する。一方、Ang(1-7)はMasR (Mitochondrial assembly receptor)を介してAT1Rシグナルに拮抗する。このように、細胞膜にあるACE2が減少すると、アンジオテンシン受容体タイプ1(AT1R)を介するAngIIの作用が増強される【図表2】。

AngIIはAT1Rを介して血管収縮のみならず、血管透過性亢進や細胞増殖や炎症誘導作用があり、心臓血管障害やがんに関与する。AT1RはG蛋白質共役受容体で、血管平滑筋、繊維芽細胞、心筋細胞、肺、腎臓、脳など多くの細胞や臓器で発現している。AT1Rはイノシトールトリスリン酸(IP3)やジアシルグリセロールを介してカルシウム濃度上昇やプロテインカイネース Cの活性化を誘導し血管収縮やアルドステロン分泌を誘導するのみならず、活性酸素の産生誘導やADAM17(a disintegrin and metalloprotease 17)という細胞膜上に存在するプロテアーゼを活性化する。その結果、細胞膜に存在するEGF受容体リガンドやTNFαの前駆体が切断されて成熟したEGFリガンドやTNFαが放出される。同様にIL-6受容体sIL-6α(IL-6Rα)もADAM17により切断されて、IL-6Rαも細胞膜から遊離して可溶性IL-6Rα(sIL-6α)が放出される。TNFαはその受容体を介してNF-kBを活性化し、IL-6をはじめとする様々な炎症性サイトカイン産生を誘導するとともに、血管内皮細胞マクロファージに組織因子の発現を誘導し、血栓形成誘導や脳梗塞の原因となる。一方、IL-6はその受容体を介してマクロファージやリンパ球などの免疫細胞に転写因子STAT3を活性化する。血中に放出されたsIL-6RαはIL-6と複合体を形成して、IL-6受容体のシグナル伝達分子であるgp130を発現している様々な細胞(血管上皮細胞、線維芽細胞、肺胞上皮細胞など)に作用して STAT3を活性化する。活性化されたSTAT3はNF-kBに作用して、その活性化をさらに強め、IL-6アンプが活性化される【図表2】【図表4】。

一方、免疫反応がウイルスを排除できない間に、ウイルス感染により肺胞上皮細胞などの細胞死が生じる。大量の死細胞から放出されたダメージ関連分子パターン(DAMP:Damage associated molecular pattern)がPRRsに認識されNF-kBが活性化される。その結果IL-1b、TNFαやIL-6などのサイトカインやケモカイン産生が誘導される。さらに、SARS-CoV-1のN蛋白(Nucleocapsid protein)は、IL-6遺伝子プロモーターに直接またはNF-kBを介して作用することによりIL-6遺伝子発現を誘導する【図表4】。

このように、自然免疫を介するシグナル伝達系とAngII-AT1Rを介するシグナル伝達系が協調して、STAT3によるNF-kB活性化が持続的に亢進する。すなわちIL-6アンプが活性化されて、大量の炎症性サイトカインやケモカインなどが産生されて、サイトカインストームに至ると考えられる。」

「 血液の通り道である血管は非常に弾力性のある組織で、収縮と弛緩を繰り返すことで血管にかかる圧力(血圧)と血液の流れを調節しています。しかしながら、加齢に伴う様々なストレスが要因となって血管が厚く硬く変化していきますと、弾力性が失われ、慢性的に血圧が高い状態(高血圧)になってしまいます。

アンジオテンシンIIは、血圧を上昇させる作用を持つ生理活性ペプチドです。血圧が低下するとレニン-アンジオテンシン系を介してアンジオテンシンIIが産生され、産生されたアンジオテンシンIIは血管を収縮させることで血圧を上昇させ、血管恒常性の維持に働きます。一方で、アンジオテンシンIIは高血圧を誘導するという負の一面を有しています(図1)。なぜアンジオテンシンIIによって高血圧が起こるかというと、アンジオテンシンIIは血管中膜を肥厚させる性質を持っているからです。血管中膜が肥厚すると血管の弾力性が失われ、結果として血管を流れる血液の流れが悪くなり、慢性的に血圧が上昇します。この血管中膜が肥厚する仕組みは、アンジオテンシンIIが細胞膜上にあるAT1Rに作用することで血管平滑筋細胞を肥大させることによって起こります。 」

アンジオテンシンIIは、血圧を上昇させる作用を持つ生理活性ペプチドです。血圧が低下するとレニン-アンジオテンシン系を介してアンジオテンシンIIが産生され、産生されたアンジオテンシンIIは血管を収縮させることで血圧を上昇させ、血管恒常性の維持に働きます。一方で、アンジオテンシンIIは高血圧を誘導するという負の一面を有しています(図1)。なぜアンジオテンシンIIによって高血圧が起こるかというと、アンジオテンシンIIは血管中膜を肥厚させる性質を持っているからです。血管中膜が肥厚すると血管の弾力性が失われ、結果として血管を流れる血液の流れが悪くなり、慢性的に血圧が上昇します。この血管中膜が肥厚する仕組みは、アンジオテンシンIIが細胞膜上にあるAT1Rに作用することで血管平滑筋細胞を肥大させることによって起こります。 」

「アンジオテンシン II 受容体 1 型 (AT1) は、最もよく特徴付けられているアンジオテンシン受容体です。ヒトではAGTR1 遺伝子によってコードされています。AT1 には昇圧作用があり、アルドステロンの分泌を調節します。これは、心臓血管系の血圧と血圧を制御する重要なエフェクターです。アンジオテンシン II 受容体拮抗薬は、高血圧、糖尿病性腎症、うっ血性心不全に適応のある薬剤です。 」

【私は以前、健康診断で血圧が高いため治療が必要との指摘を受け、病院に行き処方を受けました。血圧がなかなか下がらず、確か2回目に出された薬がこの「アンジオテンシン II 受容体拮抗薬」でした。その後ネットでいろいろと調べた結果、高血圧の基準が年々下げらていること、それにともない医薬の需要が伸びること、薬を飲んだ方がリスクが大きいという情報もあることを知り、私は薬は飲まない(病院には行かない)ことにしました。(あくまで私的な判断です)

「NF-κB(エヌエフ・カッパー・ビー、核内因子κB、nuclear factor-kappa B)は転写因子として働くタンパク質複合体である。NF-κBは1986年にノーベル生理学医学賞受賞者であるデビッド・ボルティモアらにより発見された。免疫グロブリンκ鎖遺伝子のエンハンサー領域に結合するタンパク質として発見され、当初はB細胞に特異的なものと考えられていたが、後に動物のほとんど全ての細胞に発現していることが明らかとなった。高等生物に限らずショウジョウバエやウニなどの無脊椎動物の細胞においてもNF-κBが発現している。

NF-κBはストレスやサイトカイン、紫外線等の刺激により活性化される。NF-κBは免疫反応において中心的役割を果たす転写因子の一つであり、急性および慢性炎症反応や細胞増殖、アポトーシスなどの数多くの生理現象に関与している。NF-κB活性制御の不良はクローン病や関節リウマチなどの炎症性疾患をはじめとし、癌や敗血症性ショックなどの原因となり、特に悪性腫瘍では多くの場合NF-κBの恒常的活性化が認められる。さらにNF-κBはサイトメガロウイルス (CMV) やヒト免疫不全ウイルス (HIV) の増殖にも関与している。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます