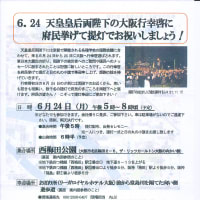

平成10年にインドのニューデリーで開催された第26回国際児童図書評議会に、皇后陛下が「子供時代の読書の想い出」と題してビデオで基調講演をされています。

その当時はニュースになりましたが、その後、私もそうなのですが忘れられたようになっていました。

ところが、最近読んだ「在日日本人」という本にこの時の皇后陛下の基調講演の内容について書かれてありまして、全文を読んでみたいと思い宮内庁のHPを探したら、今もちゃんと掲載されてありました。

全文を拝見して暗に現在の日本に対して警鐘を鳴らされたのではないか、そのように私は感じました。

私はこの皇后陛下の基調講演は多くの人に読んでいただきたいと思います。

全文を掲載できればいいのですが、文字数に制限がありますので略させていただいてます。

その当時はニュースになりましたが、その後、私もそうなのですが忘れられたようになっていました。

ところが、最近読んだ「在日日本人」という本にこの時の皇后陛下の基調講演の内容について書かれてありまして、全文を読んでみたいと思い宮内庁のHPを探したら、今もちゃんと掲載されてありました。

全文を拝見して暗に現在の日本に対して警鐘を鳴らされたのではないか、そのように私は感じました。

私はこの皇后陛下の基調講演は多くの人に読んでいただきたいと思います。

全文を掲載できればいいのですが、文字数に制限がありますので略させていただいてます。

第26回IBBYニューデリー大会(1998年)基調講演

子供の本を通しての平和

--子供時代の読書の思い出--

略

大会のテーマである「子供の本を通しての平和」につき,私にどのようなお話が出来るでしょうか。今から3年前,1995年3月に,IBBYの印度支部会長,ジャファ夫人のお手紙を受けとったその日から,私は何回となく,この事を自分に問いかけて来ました。 私は,多くの方々と同じく,今日まで本から多くの恩恵を受けてまいりました。子供の頃は遊びの一環として子供の本を楽しみ,成人してからは大人の本を,そして数は多くはないのですが,ひき続き子供の本を楽しんでいます。結婚後三人の子供に恵まれ,かつて愛読した児童文学を,再び子供と共に読み返す喜びを与えられると共に,新しい時代の児童文学を知る喜びも与えられたことは,誠に幸運なことでした。

略

児童文学と平和とは,必ずしも直線的に結びついているものではないでしょう。又,云うまでもなく一冊,又は数冊の本が,平和への扉を開ける鍵であるというようなことも,あり得ません。今日,この席で,もし私に出来ることが何かあるとすれば,それは自分の子供時代の読書経験をふり返り,自分の中に,その後の自分の考え方,感じ方の「芽」になるようなものを残したと思われる何冊かの本を思い出し,それにつきお話をしてみることではないかと思います。そして,わずかであれ,それを今大会の主題である,「平和」という脈絡の中に置いて考えてみることができればと願っています。

生まれて以来,人は自分と周囲との間に,一つ一つ橋をかけ,人とも,物ともつながりを深め,それを自分の世界として生きています。この橋がかからなかったり,かけても橋としての機能を果たさなかったり,時として橋をかける意志を失った時,人は孤立し,平和を失います。この橋は外に向かうだけでなく,内にも向かい,自分と自分自身との間にも絶えずかけ続けられ,本当の自分を発見し,自己の確立をうながしていくように思います。

私の子供の時代は,戦争による疎開生活をはさみながらも,年長者の手に護られた,比較的平穏なものであったと思います。そのような中でも,度重なる生活環境の変化は,子供には負担であり,私は時に周囲との関係に不安を覚えたり,なかなか折り合いのつかない自分自身との関係に,疲れてしまったりしていたことを覚えています。

そのような時,何冊かの本が身近にあったことが,どんなに自分を楽しませ,励まし,個々の問題を解かないまでも,自分を歩き続けさせてくれたか。私の限られた経験が,果たして何かのお役に立つものかと心配ですが,思い出すままにお話をしてみたいと思います。

まだ小さな子供であった時に,一匹のでんでん虫の話を聞かせてもらったことがありました。不確かな記憶ですので,今,恐らくはそのお話の元はこれではないかと思われる,新美南吉の「でんでんむしのかなしみ」にそってお話いたします。そのでんでん虫は,ある日突然,自分の背中の殻に,悲しみが一杯つまっていることに気付き,友達を訪(たず)ね,もう生きていけないのではないか,と自分の背負っている不幸を話します。友達のでんでん虫は,それはあなただけではない,私の背中の殻にも,悲しみは一杯つまっている,と答えます。小さなでんでん虫は,別の友達,又別の友達と訪ねて行き,同じことを話すのですが,どの友達からも返って来る答は同じでした。そして,でんでん虫はやっと,悲しみは誰でも持っているのだ,ということに気付きます。自分だけではないのだ。私は,私の悲しみをこらえていかなければならない。この話は,このでんでん虫が,もうなげくのをやめたところで終っています。

略

その頃,私はまだ大きな悲しみというものを知りませんでした。だからでしょう。 最後になげくのをやめた,と知った時,簡単にああよかった,と思いました。それだけのことで,特にこのことにつき,じっと思いをめぐらせたということでもなかったのです。

しかし,この話は,その後何度となく,思いがけない時に私の記憶に甦って来ました。殻一杯になる程の悲しみということと,ある日突然そのことに気付き,もう生きていけないと思ったでんでん虫の不安とが,私の記憶に刻みこまれていたのでしょう。少し大きくなると,はじめて聞いた時のように,「ああよかった」だけでは済まされなくなりました。生きていくということは,楽なことではないのだという,何とはない不安を感じることもありました。それでも,私は,この話が決して嫌いではありませんでした。

私が小学校に入る頃に戦争が始まりました。昭和16年(1941年)のことです。四学年に進級する頃には戦況が悪くなり,生徒達はそれぞれに縁故を求め,又は学校集団として,田舎に疎開していきました。私の家では父と兄が東京に残り,私は妹と弟と共に,母につれられて海辺に,山に,住居を移し,3度目の疎開先で終戦を迎えました。

略

教科書以外にほとんど読む本のなかったこの時代に,たまに父が東京から持ってきてくれる本は,どんなに嬉しかったか。冊数が少ないので,惜しみ惜しみ読みました。そのような中の1冊に,今,題を覚えていないのですが,子供のために書かれた日本の神話伝説の本がありました。日本の歴史の曙のようなこの時代を物語る神話や伝説は,どちらも8世紀に記された2冊の本,古事記と日本書紀に記されていますから,恐らくはそうした本から,子供向けに再話されたものだったのでしょう。

父がどのような気持ちからその本を選んだのか,寡黙な父から,その時も,その後もきいたことはありません。しかしこれは,今考えると,本当によい贈り物であったと思います。なぜなら,それから間もなく戦争が終わり,米軍の占領下に置かれた日本では,教育の方針が大巾に変わり,その後は歴史教育の中から,神話や伝説は全く削除されてしまったからです。

私は,自分が子供であったためか,民族の子供時代のようなこの太古の物語を,大変面白く読みました。今思うのですが,一国の神話や伝説は,正確な史実ではないかもしれませんが,不思議とその民族を象徴します。これに民話の世界を加えると,それぞれの国や地域の人々が,どのような自然観や生死観を持っていたか,何を尊び,何を恐れたか,どのような想像力を持っていたか等が,うっすらとですが感じられます。

父がくれた神話伝説の本は,私に,個々の家族以外にも,民族の共通の祖先があることを教えたという意味で,私に一つの根っこのようなものを与えてくれました。本というものは,時に子供に安定の根を与え,時にどこにでも飛んでいける翼を与えてくれるもののようです。もっとも,この時の根っこは,かすかに自分の帰属を知ったという程のもので,それ以後,これが自己確立という大きな根に少しずつ育っていく上の,ほんの第一段階に過ぎないものではあったのですが。

略

父のくれた古代の物語の中で,一つ忘れられない話がありました。

年代の確定出来ない,6世紀以前の一人の皇子の物語です。倭建御子(やまとたけるのみこ)と呼ばれるこの皇子は,父天皇の命を受け,遠隔の反乱の地に赴いては,これを平定して凱旋するのですが,あたかもその皇子の力を恐れているかのように,天皇は新たな任務を命じ,皇子に平穏な休息を与えません。悲しい心を抱き,皇子は結局はこれが最後となる遠征に出かけます。途中,海が荒れ,皇子の船は航路を閉ざされます。この時,付き添っていた后,弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)は,自分が海に入り海神のいかりを鎮めるので,皇子はその使命を遂行し覆奏してほしい,と云い入水し,皇子の船を目的地に向かわせます。この時,弟橘は,美しい別れの歌を歌います。

さねさし相武(さがむ)の小野(をの)に燃ゆる火の火中(ほなか)に立ちて問ひし君はも

このしばらく前,建(たける)と弟橘(おとたちばな)とは,広い枯れ野を通っていた時に,敵の謀(はかりごと)に会って草に火を放たれ,燃える火に追われて逃げまどい,九死に一生を得たのでした。弟橘の歌は,「あの時,燃えさかる火の中で,私の安否を気遣って下さった君よ」という,危急の折に皇子の示した,優しい庇護の気遣いに対する感謝の気持を歌ったものです。

悲しい「いけにえ」の物語は,それまでも幾つかは知っていました。しかし,この物語の犠牲は,少し違っていました。弟橘の言動には,何と表現したらよいか,建と任務を分かち合うような,どこか意志的なものが感じられ,弟橘の歌は――私は今,それが子供向けに現代語に直されていたのか,原文のまま解説が付されていたのか思い出すことが出来ないのですが――あまりにも美しいものに思われました。「いけにえ」という酷(むご)い運命を,進んで自らに受け入れながら,恐らくはこれまでの人生で,最も愛と感謝に満たされた瞬間の思い出を歌っていることに,感銘という以上に,強い衝撃を受けました。はっきりとした言葉にならないまでも,愛と犠牲という二つのものが,私の中で最も近いものとして,むしろ一つのものとして感じられた,不思議な経験であったと思います。

この物語は,その美しさの故に私を深くひきつけましたが,同時に,説明のつかない不安感で威圧するものでもありました。

古代ではない現代に,海を静めるためや,洪水を防ぐために,一人の人間の生命が求められるとは,まず考えられないことです。ですから,人身御供(ひとみごくう)というそのことを,私が恐れるはずはありません。しかし,弟橘の物語には,何かもっと現代にも通じる象徴性があるように感じられ,そのことが私を息苦しくさせていました。今思うと,それは愛というものが,時として過酷な形をとるものなのかも知れないという,やはり先に述べた愛と犠牲の不可分性への,恐れであり,畏怖(いふ)であったように思います。

まだ,子供であったため,その頃は,全てをぼんやりと感じただけなのですが,こうしたよく分からない息苦しさが,物語の中の水に沈むというイメージと共に押し寄せて来て,しばらくの間,私はこの物語にずい分悩まされたのを覚えています。

疎開中に父が持って来てくれた本の中で,あと3冊,私の思い出に残っている本があります。

略

ケストナーの「絶望」は,非常にかなしい詩でした。小さな男の子が,汗ばんだ手に一マルクを握って,パンとベーコンを買いに小走りに走っています。ふと気づくと,手のなかのお金がありません。街のショー・ウィンドーの灯はだんだんと消え,方々の店の戸が締まり始めます。少年の両親は,一日の仕事の疲れの中で,子供の帰りを待っています。その子が家の前まで来て,壁に顔を向け,じっと立っているのを知らずに。心配になった母親が捜しに出て,子供を見つけます。いったいどこにいたの,と尋ねられ,,子供は激しく泣き出します。「彼の苦しみは,母の愛より大きかった/二人はしょんぼりと家に入っていった」という言葉で終っています。

この世界名作選には,この「絶望」の他にも,ロシアのソログーブという作家の「身体検査」という悲しい物語が入っています。貧しい家の子供が,学校で盗みの疑いをかけられ,ポケットや靴下,服の中まで調べられている最中に,別の所から盗難品が出てきて疑いが晴れるという物語で,この日帰宅した子供から一部始終をきいた母親が,「何もいえないんだからね。大きくなったら,こんなことどころじゃない。この世にはいろんな事があるからね」と歎く言葉がつけ加えられています。

思い出すと,戦争中にはとかく人々の志気を高めようと,勇ましい話が多かったように思うのですが,そうした中でこの文庫の編集者が,「絶望」やこの「身体検査」のような話を,何故ここに選んで載せたのか興味深いことです。

生きている限り,避けることの出来ない多くの悲しみに対し,ある時期から子供に備えさせなければいけない,という思いがあったのでしょうか。そしてお話の中のでんでん虫のように,悲しみは誰もが皆負っているのだということを,子供達に知ってほしいという思いがあったのでしょうか。

略

本から得た「喜び」についても,ここで是非お話をさせて頂きたいと思います。たしかに,世の中にさまざまな悲しみのあることを知ることは,時に私の心を重くし,暗く沈ませました。しかし子供は不思議なバランスのとり方をするもので,こうして少しずつ,本の中で世の中の悲しみにふれていったと同じ頃,私は同じく本の中に,大きな喜びも見出していっていたのです。この喜びは,心がいきいきと躍動し,生きていることへの感謝が湧き上がって来るような,快い感覚とでも表現したらよいでしょうか。

初めてこの意識を持ったのは,東京から来た父のカバンに入っていた小型の本の中に,一首の歌を見つけた時でした。それは春の到来を告げる美しい歌で,日本の五七五七七の定型で書かれていました。その一首をくり返し心の中で誦していると,古来から日本人が愛し,定型としたリズムの快さの中で,言葉がキラキラと光って喜んでいるように思われました。詩が人の心に与える喜びと高揚を,私はこの時始めて知ったのです。先に私は,本から与えられた「根っこ」のことをお話いたしましたが,今ここで述べた「喜び」は,これから先に触れる「想像力」と共に,私には自分の心を高みに飛ばす,強い「翼」のように感じられました。

略

ロバート・フロストの「牧場」という詩は,私にそうした喜びを与えてくれた詩の一つでした。短い詩なので読んでみます。

「牧 場(まきば)」

牧場(まきば)の泉(いづみ)を掃除(さうぢ)しに行(い)ってくるよ。

ちょっと落葉(おちば)をかきのけるだけだ。

(でも水が澄(す)むまで見てるかも知れない)

すぐ帰(かへ)ってくるんだから- 君も来(き)たまヘ

小牛(こうし)をつかまへに行ってくるよ。

母牛(おや)のそばに立ってるんだがまだ赤(あか)ん坊(ぼう)で

母牛(おや)が舌(した)でなめるとよろけるんだよ。

すぐ帰(かへ)ってくるんだから- 君も来たまヘ

この詩のどこに,喜びの源があるのか,私に十分説明することは出来ません。勿論その詩の内容が,とても感じのよいものなのですが,この詩の用語の中にも,幾つかの秘密が隠れているようです。どれも快い想像をおこさせる「牧場」,「泉」,「落葉」,「水が澄む」等の言葉,そして「すぐ帰ってくるんだから―君も来たまえ」という,一節ごとのくり返し。

この詩を読んでから7,8年後,私はこの詩に,大学の図書館でもう一度巡り会うことになります。米詩の詩歌集(アンソロジー)の中にでもあったのでしょうか。この度は原語の英語によるものでした。この詩を,どこかで読んだことがある,と思った時,二つの節の最終行のくり返(かえ)しが,記憶の中の日本語の詩と,ぴったりと重なったのです。「すぐ帰ってくるんだから─君も来たまえ。」この時始めて名前を知ったバーモントの詩人が,頁の中から呼びかけてきているようでした。

略

世界情勢の不安定であった1930年代,40年代に,子供達のために,広く世界の文学を読ませたいと願った編集者があったことは,当時これらの本を手にすることの出来た日本の子供達にとり,幸いなことでした。この本を作った人々は,子供達が,まず美しいものにふれ,又,人間の悲しみ喜びに深く触れつつ,さまざまに物を思って過ごしてほしいと願ってくれたのでしょう。因(ちな)みにこの名作選の最初の数頁には,日本や世界の絵画,彫刻の写真が ,黒白ではありますが載っていました。

略

この辺で,これまでここでとり上げてきた本の殆どが,疎開生活という,やや特殊な環境下で,私の読んだ本であったということにつき,少しふれたいと思います。

この時期,私は本当に僅かしか本を持ちませんでした。それは,数少ない本――それも,大人の手を通って来た,ある意味ではかなり教育的な本――を,普段よりもずっと集中して読んでいた,一つの特殊な期間でした。

今振り返って,私にとり,子供時代の読書とは何だったのでしょう。

何よりも,それは私に楽しみを与えてくれました。そして,その後に来る,青年期の読書のための基礎を作ってくれました。

それはある時には私に根っこを与え,ある時には翼をくれました。この根っこと翼は,私が外に,内に,橋をかけ,自分の世界を少しずつ広げて育っていくときに,大きな助けとなってくれました。

読書は私に,悲しみや喜びにつき,思い巡らす機会を与えてくれました。本の中には,さまざまな悲しみが描かれており,私が,自分以外の人がどれほどに深くものを感じ,どれだけ多く傷ついているかを気づかされたのは,本を読むことによってでした。

自分とは比較にならぬ多くの苦しみ,悲しみを経ている子供達の存在を思いますと,私は,自分の恵まれ,保護されていた子供時代に,なお悲しみはあったということを控えるべきかもしれません。しかしどのような生にも悲しみはあり,一人一人の子供の涙には,それなりの重さがあります。私が,自分の小さな悲しみの中で,本の中に喜びを見出せたことは恩恵でした。本の中で人生の悲しみを知ることは,自分の人生に幾ばくかの厚みを加え,他者への思いを深めますが,本の中で,過去現在の作家の創作の源となった喜びに触れることは,読む者に生きる喜びを与え,失意の時に生きようとする希望を取り戻させ,再び飛翔する翼をととのえさせます。悲しみの多いこの世を子供が生き続けるためには,悲しみに耐える心が養われると共に,喜びを敏感に感じとる心,又,喜びに向かって延びようとする心が養われることが大切だと思います。

そして最後にもう一つ,本への感謝をこめてつけ加えます。読書は,人生の全てが,決して単純でないことを教えてくれました。私たちは,複雑さに耐えて生きていかなければならないということ。人と人との関係においても。国と国との関係においても。

略

子供達が,自分の中に,しっかりとした根を持つために

子供達が,喜びと想像の強い翼を持つために

子供達が,痛みを伴う愛を知るために

そして,子供達が人生の複雑さに耐え,それぞれに与えられた人生を受け入れて生き, やがて一人一人,私共全てのふるさとであるこの地球で,平和の道具となっていくために。

検索サイトで、こんなページに真っ先に飛ばされる人もアレだよなぁ。。。

リンクだけを貼るか、自らが気に入った箇所のみを、ちょこっと引用するかにしとけ。

貴殿がやってることは、立派な犯罪だぞ。分別のねえ子供じゃないよな?

>本ホームページの内容を無断で複写複製することは,著作権の侵害となります。

>http://www.kunaicho.go.jp/index.html