06/27 私の音楽仲間 (505) ~ 私の室内楽仲間たち (478)

似て非なるもの

これまでの 『私の室内楽仲間たち』

関連記事

30年ぶりの再会

若者は BRAHMS が…

ワン ポイント アドヴァイス

混沌の BRAHMS

奏法にもバランスが

重要な引き継ぎ

したたかなブラームス

歌うチェロはブラームス?

作為の無い “甘さ”

似て非なるもの

そんなに長くないです

読解を強いるブラームス

肘でハジく?

お尻を軽く?

耳を欺く?

敵か味方か?

ドルチェ。 “花より団子” のかたは、お菓子、ケーキ、

デザート。 楽語としても、甘美に、柔らかく、うっとりと。

関連記事 『作為の無い “甘さ”』

…これは、私が前回記した内容ですが、今回も “dolce” が

登場します。

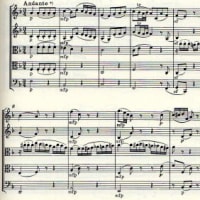

曲は ブラームスの弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 Op.18、

その第Ⅱ楽章です。

[演奏例の音源]は、②から[譜例]の最後まで。 繰り返し

は省略して編集してあります。

前回は “レガートのドルチェ”。

今回は “スラー スタカート” ですが、柔らかさ、滑らかさ

においては変わりありません。

二種類の記号を使った、この指示。 「スタカートを一弓

で弾け」…という指示の場合もありますが、それは弦楽器

奏者向きの解釈。

基本的には、“作曲家による指示” として、“ただのスタ

カート” とは明確に区別する必要があると考えています。

[譜例]中、二段目の最後には、3つのスタカートが。

作曲者によるものでしょう。

また、何も書かれていない十六分音符 (6連符) は、

当然のことながら “スタカート” でしょう。

“スラー スタカート” の音符の上に書かれた、弓使い

の “ダウン”、“アップ” 記号。 この音源で用いたもので

すが、私の好みに過ぎません。

一弓で音符4個を弾いたり、1個ずつ返したりしていま

すね。 いずれの場合も、出て来る音は同じニュアンス

になるようにしたい。

それでも方法に差があるのは、弓の位置を調整したり、

間にある四分音符を処理したりするためです。

さて、[音源]をよくお聴きになると、“dolce” に入ったところの

テンポが、前より “少しゆっくり” になっていますね。 お叱りを

いただきそうです。

このときの私の意識は、「急ぐよりは落ち着いたほうがいい」。

音楽のためでもあると同時に、バックで6連符を担当し

ている「Viola さんたちを急かせないほうがいい」…と判断

したからです。

テンポを取り戻すことは簡単。 でも、反対に速過ぎると、

アンサンブルも崩れてしまいます。

コントラストの大きい、この部分の音楽。 スタカートと

スラー スタカートの差も、また対照的ですね。

関連記事 『無視される スラー スタカート』

[音源ページ ①] [音源ページ ②]

最新の画像[もっと見る]

-

演奏者か、モルモットか?

11年前

演奏者か、モルモットか?

11年前

-

演奏者か、モルモットか?

11年前

演奏者か、モルモットか?

11年前

-

見送られた欠陥商品

11年前

見送られた欠陥商品

11年前

-

見送られた欠陥商品

11年前

見送られた欠陥商品

11年前

-

不必要だった必要悪

11年前

不必要だった必要悪

11年前

-

30年の回り道

11年前

30年の回り道

11年前

-

30年の回り道

11年前

30年の回り道

11年前

-

解放された Viola

11年前

解放された Viola

11年前

-

トリは任せたよ

11年前

トリは任せたよ

11年前

-

束になってかかって…来ないでね

11年前

束になってかかって…来ないでね

11年前

スラー スタカートにおける弓使いは、他の類似パッセジなどで試行錯誤を重ねた結果、あくまでも「現時点の私自身」に相応しいものにすぎません。 AさんとBさんがいれば、好みや判断は千差万別ですね? たとえレッスンの場でも、一例として挙げるだけで、他の方に強くお薦めするのは躊躇うものです。

「六連符はスタカート以外に考えられない」…というのは、私自身の感覚的なものです。 他の音源を聴いて参考にすることがほとんど無いので、どういう演奏が大勢かは解りませんが、言葉で説明すると以下のようになります。 長くなりますが…。

細かい音符が、それも f で並んでいれば、響きは豊富になりすぎ、粒が聞きとりにくくなります。 その反面、変奏曲のこの部分は、六連符のリズムの、Viola との掛け合いが主役と思われます。 (6/29の記事とも共通する内容ですが。)

「f の数が1つ」…というのも、ある意味で “軽さ” を暗示しているように、私には思われます。 ちなみに今の私でしたら、f のViolinは弓元近くで叩き気味に、同じ六連符でも p dolce の Viola は“置いて柔らかいスタカートで”弾きたいと考えています。

話を戻しますと、1つのラインを「歌おう」とするよりは、全体から「粒の対比」が聞えるほうが、作曲者の狙いに叶っているのではないでしょうか。

もしブラームスがそう望んだとすれば、「書かなくても、当然スタカートで弾いてくれるはずだ」と演奏者に期待したゆえに、一々記さなかったのでしょう。 多数の六連符に記号を記す労は、作曲者としては避けたい…という思いもあると思われます。

それは、譜例の二段目最後にだけ、わざわざスタカートを書いていることからも解ります。 「ここから先は、それまでのスラースタカートではないよ? 以下同文だよ!」…と、区別を明確にしたいためではないでしょうか? 直後のチェロにも、5つのスタカートが書かれており、全員が②の繰り返し部分に戻るわけです。

また、「ここだけがスタカートで、他の部分は “普通の弾き方” に戻る…というのも考えにくいでしょう。 「では “普通の弾き方” とはどんな弾き方なのか? 全体から見て、その意味は?」…と自問してみても、私には適当な答が思い浮かびません。

つまり、「書かなかったからスタカートでない」…のではなく、むしろ逆ではないでしょうか。 「厳密を期したブラームスが、奏法を指定していない」…ように見えることからは、特別な意味を感じざるを得ません。 もちろん私の考えも、将来変わるかもしれませんが…。

不徹底を嫌った Beethoven や Brahms でさえ、「記さなかった」ことで、このように後世の者を惑わせる…。 よく遭遇することですが、彼らも今頃は苦笑しておられるかもしれませんね。

六連符については上記推敲にも拘わらず初稿からスタッカート無しなので、それが作曲者の意図と思われますが、スタッカートでの演奏もありますね。