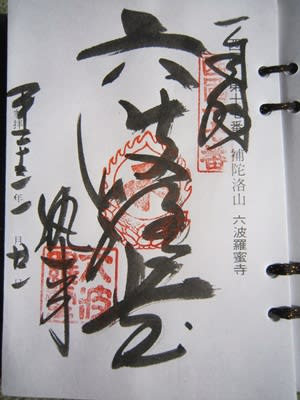

西国三十三ヵ所巡礼の旅、六波羅蜜寺の次は第十八番札所・六角堂です。

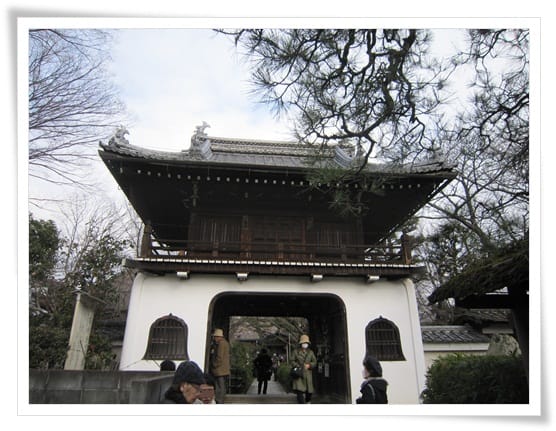

正式名称は紫雲山・頂法寺(しうんざん・ちょうほうじ)。

上から見ると、本堂が六角形であることから「六角堂」の通称で親しまれてきた古刹。

この地を訪れた聖徳太子が池で沐欲をした際、念持物を脇にあった木にかけると 離れなくなり、その夜、夢の中で観音様よりお告げがあり その念持物を祀るお堂を建立したことから寺の歴史が始まったそうです。

本堂の横には、聖徳太子が沐欲をしたと伝わる池の跡があり、

ほとりには小野妹子を始祖とする住持の寺坊があったそうです。

このことより寺の人は「池坊」と呼ばれ、池坊代々の執行によって いけばなが完成。

現代でも六角堂は いけばなの聖地とされ、周辺を池坊の近代ビルが囲んでいます。

池坊ビルの展望エレベーターから本堂の六角形を確認させて頂きました。

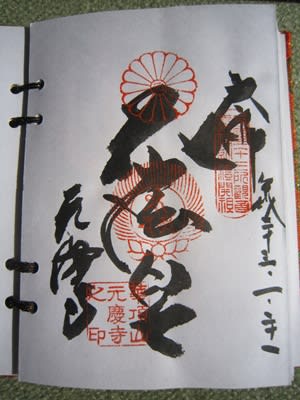

西国第18番 六角堂頂法寺

住所:京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248

宗派:天台宗(単立)

本尊:如意輪観世音菩薩

開基:聖徳太子

創建:用明天皇2年(587年)

御詠歌:わが思う心のうちは六(む)つの角 ただ円(まろ)かれと 祈るなりけり

次は行願寺に続きます。

>

>