同様の内容をIT編で書いた。ブラッシュアップしたいのだが、現時点でまだできていないので、現状を載せておく(スペース確保のため)。

ネットブックで行うRNA-seqデーター解析(3)でLT-HSCとST-HSCのデータがcuffdiffで処理されて、LT_HSC_VS_ST_HSC_cuffdiff_resultというフォルダにはいっているはずである。

また

ネットブックで行うRNA-seqデーター解析(3.5)でその可視化ソフトであるcummeRbundがRにインストールされたはずである。

今回はこのcummeRbundを用いて可視化を試みることとする(*)

なお準備としてRおよびcummeRbundのコマンドの概要を少し知っておいた方がよい。

Rに関しては

二階堂愛さんのRの基礎が少し難しいがよいだろう(なお練習問題は必ずしも解けなくても大丈夫。オブジェクト指向の概要とコマンドの概要がわかればよい)。

cummeRbundに関しては

insilicodb.orgが英語だが割と実用的でよい。日本語のものは

cummeRbund manualをそのまま訳したものが多く今一つ使いにくいが、

牧場の朝さんのと

二階堂愛さんのRNA-seqデーター解析

がわりかし使いよい。

まずLT_HSC_VS_ST_HSC_cuffdiff_resultフォルダから、diffという拡張子がついたデーターファイルをcuffというオブジェクトによみこむ(**)。

> cuff <- readCufflinks("LT_HSC_VS_ST_HSC_cuffdiff_result")

うまく読み込めていれば

>cuff

とやるとその概要を次のように表示してくれるはずである。

CuffSet instance with:

4 samples

23306 genes

30563 isoforms

25977 TSS

22856 CDS

139494 promoters

155862 splicing

113886 relCDS

遺伝子(genes)、アイソフォーム(isoforms)、転写開始点(TSS)などなどの情報。

ここでちょっとした分析を行うなら、

>csBoxplot(genes(cuff))

とやると各群のboxplotを表示してくれる(***)

>csDensity(genes(cuff))

とやると、densityplotを表示してくれる

さらに

> csDendro(genes(cuff))

とやると、樹形図を表示してくれる

そして

>csVolcanoMatrix(genes(cuff))

とやると、ボルケーノプロットを表示してくれる

次にgenediffというオブジェクトに差のある遺伝子データ(genes)を読み込む。

> genediff <- diffData(genes(cuff))

全部を出すとちょっとめんどうなので、その最初の部分だけを表示させると

>head(genediff)

gene_id sample_1 sample_2 status value_1 value_2 log2_fold_change

1 0610005C13Rik q1 q2 NOTEST 0.0000 0.00000 0.00000e+00

2 0610007N19Rik q1 q2 OK 0.0000 3.78706 1.79769e+308

3 0610007P14Rik q1 q2 OK 197.9410 83.90660 -1.23821e+00

4 0610008F07Rik q1 q2 NOTEST 0.0000 0.00000 0.00000e+00

5 0610009B14Rik q1 q2 NOTEST 0.0000 0.00000 0.00000e+00

6 0610009B22Rik q1 q2 OK 94.5476 105.75900 1.61668e-01

test_stat p_value q_value significant

1 0.00000e+00 1.0000000 1.000000 no

2 1.79769e+308 0.1660150 0.533321 no

3 1.79123e+00 0.0732564 0.492534 no

4 0.00000e+00 1.0000000 1.000000 no

5 0.00000e+00 1.0000000 1.000000 no

6 -1.81075e-01 0.8563090 0.968486 no

このようなデーター構成になっていることがわかる。一番前にgene_idがあることに注目してこの差のある遺伝子のIDを取ってくると、

>genediffdataID <- genediff_data[,1]

として、

>genediffdataID

(前略)

[2293] "Tmem180" "Tmem194" "Tmem38a" "Traf3ip2"

[2297] "Trdmt1" "Trim23" "Tstd3" "Ttll1"

[2301] "Ubald1" "Ube2e2" "Ubxn11" "Vpreb3"

[2305] "Wdr12" "Wnk1" "Xist" "Zbtb34"

[2309] "Zfp354a" "Zfp446" "Zfp523" "Zfp551"

[2313] "Zfp605" "Zfp810" "Zfp846" "Zfp90"

[2317] "Zfp92" "Zfyve19" "Zscan2"

とちゃんとIDがとれていることがわかる。

このgenediffdataIDは列ベクトル(Columun Vector)であるが、このIDをもとにデーターを取ってくる作業をするためには行ベクトル(Row Vector)である必要があり、転置変換を行う(****)。

> genediffdataID <- t(genediffdataID)

そしてmyGenesというオブジェクトにcuffというオブジェクトからこのgenediffdataIDを持つ遺伝子の情報だけとってくると、

>myGenes <-getGenes(cuff, genediffdataID)

Getting gene information:

FPKM

Differential Expression Data

Annotation Data

Replicate FPKMs

Counts

Getting isoforms information:

FPKM

Differential Expression Data

Annotation Data

Replicate FPKMs

Counts

Getting CDS information:

FPKM

Differential Expression Data

Annotation Data

Replicate FPKMs

Counts

Getting TSS information:

FPKM

Differential Expression Data

Annotation Data

Replicate FPKMs

Counts

Getting promoter information:

distData

Getting splicing information:

distData

Getting relCDS information:

distData

とデーターがとってこられる。

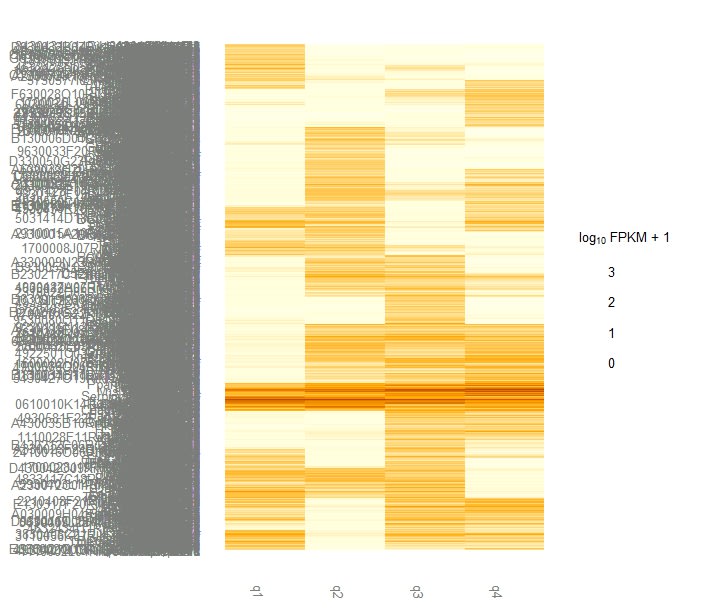

例えばmyGenesをもとにヒートマップを書かせてみると、

> csHeatmap(myGenes)

遺伝子が多すぎてわかりませんが、次のようになる。

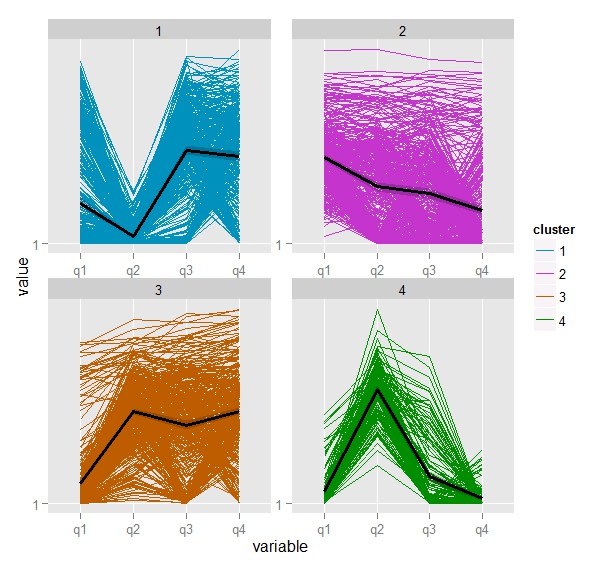

myGenesをもとに4群でクラスター分析すると、

>k.means <-csCluster(myGenes, k=4)

その状況をグラフに書かせてみると、

> k.means.plot <- csClusterPlot(k.means)

> k.means.plot

q1,q2:LT-HSC

q3,q4:ST-HSC

であったので、もしあなたが血液学者なら、もっとも未分化な血液幹細胞LT-HSCで多く出ている遺伝子が何かしりたいところだろう。このクラスターのうち、q1,q2での発現が,q3,q4より多い、クラスター2のデーターがほしくなるはずである。

>k.means

とやると、クラスター分析のデーターをだしてくれ

(前略)

Mpst 2 3 0.4569913751

Ino80b 2 3 0.4508379672

Zfp697 2 3 0.4463841894

5730577I03Rik 2 3 0.4462468051

Ttc23 2 1 0.4423819910

Bai3 2 1 0.4386712043

Sh3pxd2a 2 3 0.4293128230

Nab2 2 3 0.4288460352

Jag1 2 4 0.4265375878

(中略)

C77080 2 4 -0.2102395161

D5Ertd605e 2 4 -0.2228394545

Srr 2 4 -0.2498411870

(後略)

とどんな遺伝子かわかる。

この遺伝子群のヒートマップをたとえば書かせてみるには、この遺伝子群のIDをエクセルにコピペして(*****)、タブ区切りのtxtファイルをつくる。

それをRに読み込んで、転置し

> CL2ID <- read.table("CL2.txt" , header=F, sep="t")

> CL2ID <- t(CL2ID)

データーをcuffから、Genes_CL2にとってきて、

>Genes_CL2 <-getGenes(cuff, CL2ID)

>csHeatmap(Genes_CL2)

これだと数が多いのでちょっとヒートマップで何かを言うことが難しい。

そこで発現量が高く(status列がOK)、統計的に優位なものだけ(significant列がyes)のものだけgenediffオブジェクトからとってくることとする(******)。

> genediff_data <- genediff[((genediff$status == 'OK')& (genediff$significant == 'yes')),]

なおこの操作をおこなうとgenediffオブジェクトのデーターは一部失われる。(*******)

IDをとって、データーをmyGenes2にいれ

> genediffdataID2 <- genediff_data[,1]

> genediffdataID2 <- t(genediffdataID2)

> myGenes2 <-getGenes(cuff, genediffdataID2)

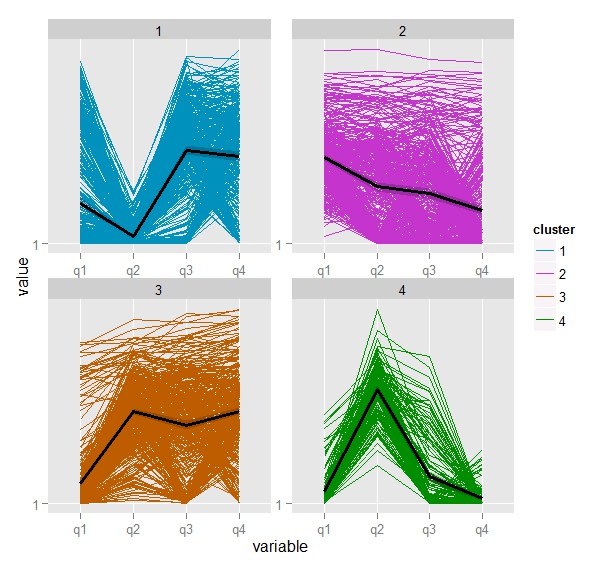

4群のクラスター分析を行い

> k.means <-csCluster(myGenes2, k=4)

> k.means.plot <- csClusterPlot(k.means)

> k.means.plot

図をかかせてみると、

やはり遺伝子数はまだ多そうである。

統計的にいいのかどうかはわからないが6群でクラスター分析を行い

プロットすると、

> k.means <-csCluster(myGenes2, k=6)

> k.means.plot <- csClusterPlot(k.means)

> k.means.plot

クラスター6が面白そうである。

>k.means

でこの遺伝子がなにかしらべ、やや多いので上から50個をエクセルでCL6-50.txtファイルにいれ

> CL6ID <- read.table("CL6-50.txt" , header=F, sep="t")

> CL6ID <- t(CL6ID)

> Genes_CL6 <-getGenes(cuff, CL6ID)

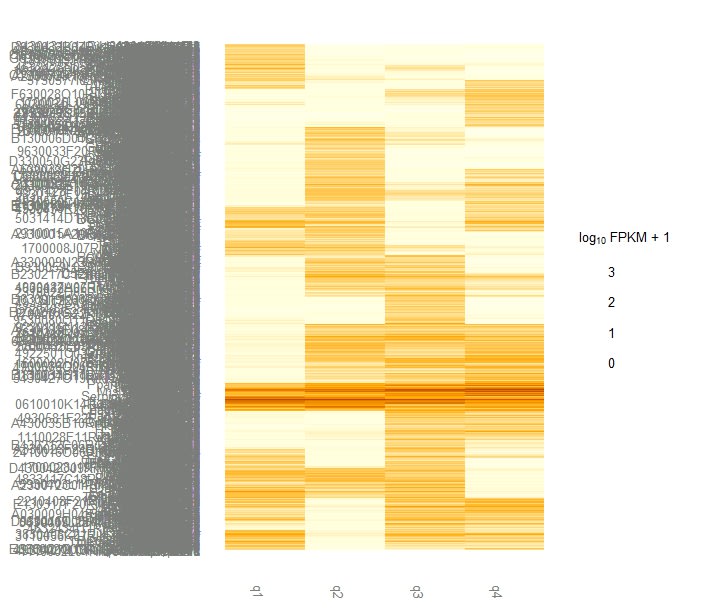

> csHeatmap(Genes_CL6)

とやると

わりとみられる感じになる(********)。

また

>csHeatmap(Genes_CL6, cluster ='both')

とやると遺伝子の側でもクラスタリングしてくれる。

もう少しブラッシュアップしないといけないであろうが何とか、LT-HSCに高そうな遺伝子が取れてきているようである。ただ本当にValidなものなのかは、ほかのアレーやRNA-seqデーターを参照して分析しないといけないであろう。。

(*)ネットブックで行うRNA-seqデーター解析(4)としたかったのだが、ちょっとまだまとめきれていないので、IT編とした。

(**)この操作がRの基本である。

(***)cuffdiffでラベルがうまくつけられなかったつけがここにでている。q1,q2,q3,q4...

あと一部の群で0の値があり、それが少しデーターをおかしくしている気がする。

(****)そのままやると変なエラーメッセージがでます。

(*****)このあたりがド素人的な所以。。

(******)

insilicodb.orgにあるスクリプトのようにp値(α値)で区切ってもよいのかもしれない。

ちなみにα=0.05をカットオフにして、ヒートマップを書かせると

> mySigGeneIds<-getSig(cuff,alpha=0.05,level='genes')

> myGenes3<-getGenes(cuff,mySigGeneIds)

> csHeatmap(myGenes3,cluster='both')

のようになる。まだまだやのうー!

(*******)条件にあったものが消えている。

(********)gene_idが2重に表示される理由がまだ分からない。