わがYBR125のフロントタイヤがいよいよ終わりに近づいてるので、ビードブレーカの威力を借りて

交換作業に入り、あっという間にビードを落せたのでさっさとホイールからタイヤを外す。

ビードプロテクターは“自転車の古タイヤを切った物”を愛用中。

市販の樹脂製プロテクターより薄くて使いやすいので、チューブタイプのオフローダーのパンク修理携行用

にも勧められる。

交換用に購入しておいたのは今回初体験になるIRC GP-1 3.00-18 。

ミシュラン MT62 に比べて山が高くてブロックもゴツゴツしてるけれど、一応メーカーはON/OFF両用の

デュアルパーパスモデルとして発売してるタイヤなので、M62と変わらない分野である。

M62と比べてビード幅が広くてそのままでもホイールへの密着がよさそうだから、空気入れのきっか

けがつかみやすそうだ。

GP-1はWT、つまりチューブ仕様のタイヤであるが、そのままチューブレスで装着した。

もちろんビードクリームを丁寧に塗ってビード上がりを促進させる。

幅広ビードのおかげで自転車用空気入れでも

なんの苦労もなく、そのまま膨らんでビードが出た。

ここまでの作業時間30分、道具と条件が揃うと早いなあ。

GP-1を装着したYBRの勇姿w

YBR125GやYBR125KGの雰囲気になったね。w これでしばらく近所の河原やあぜ道で遊べそうだ。

空気漏れの問題も起きず、IRC GP-1 に関してはミシュラン M62 と同様にチューブレス状態で装着

運用は可能という実例になったので満足。

GやKGオーナーにとっては朗報なんじゃないかな?

ビード上げのしやすさからGP-1なら手組み交換でも楽な部類だと思う。

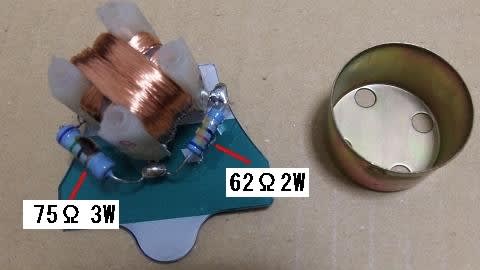

ついでにチューブレスホイールの特徴を撮影しておいたので掲載しておく。

断面で内側に凸があるのがチューブレス用ホイールの特徴で、ここにタイヤのビードを乗り越えさせるの

が一番苦労する工程だ。

凸部が無いのがチューブ式ホイールの断面形状でタイヤの付け外しはこれよりはるかに楽だ。

チューブ式ホイールだったら携行工具でも問題ないし、何度もパンク修理の経験をしてる。

俺がチューブレス状態にこだわる理由は、出先でパンク修理するにしてもチューブレスホイールにチューブ

を入れてチューブタイヤを装着した場合、携行工具じゃタイヤの付け外しに対応しきれない場合がほとんど

だからだ。

チューブレス装着ならタイヤを外すこと無く、携行修理キットで対応できる。

だが、このパターンの他にチューブホイールにクランプインバルブを装着してタイヤをそのままチューブ

レスで装着した方がもっと楽だろう。

手組みでもタイヤの入れ替えが楽で、しかもパンク時の修理も楽な条件はなかなかない。

YB125Z、YB125SP、YBR125の05~06式なんか出来そうだよね。

他車種の実例(右クリック・別窓で開くといいだろう)

GN125H チューブレス化

CBF125 CBF125タイヤ交換 サイズアップ チューブレス化

両者共に空気圧管理を十分する条件下での自己責任の改造なので、管理が苦手な人、自分で

手組みできない人には向かない方法でもある。

また、オフロード車のように空気圧を下げてダートでのグリップ特性を上げるような技に関しては不安があり、

せいぜい規定値175kpaくらいでトコトコとのんびりフラットダートを走るなど、YBRの車体限界を超えなけれ

ばビード落ちの心配は無いだろう。

GやKGの設定でもYBRは飛んだり跳ねたりする本格的オフロード車ではなく、悪路の多い国でもそれなりに

走れるスクランブラー的な位置付けだと思う。

さて、今回も無事チューブレス状態での装着が完了したけれど、山の方はまだ残雪で走りにくそうだから

大人しく近所で我慢しますよ。