実はGW前にオイル交換してたんだけど、試しに使ってみたオイルの具合がわかってきたのでネタに

する事に・・・

入れたのはSUMIXのバイク用部分合成油10W-40

これはホムセンのジョイフル本田くらいしか見かけない銘柄で製造元は住商石油とのこと。

YBR125に部分合成油を入れたのは例のカインズPBの4輪用(違和感を感じてすぐに2輪用に交換)以来で

買い置きしておいたものだ。

特に問題なく3000㎞以上経ってもへたる感じがしなかった。

特筆できるのは夏季に入って暑い日の渋滞でも熱ダレの症状が起きていない事くらいだ。

調子が良いので交換時期をすっかり忘れて約3500㎞経ったところで再度同じオイルに交換して今日に至る。

約800円で部分合成油はかなりお得だと思う。

同様なオイルならホンダのULTRA G2がホムセンなどで1180円くらいで売られてるから暑い夏の時期に

いいだろう。

ULTRA G2は製造元が出光興産という記事を見かけたが実際どうなのか定かではない・・・しかし、ホンダ

の事だからJ本田よりも厳しい品質要求を行ってると信じて買うのもいいんじゃないかな。

たった1L(1本)だし。w

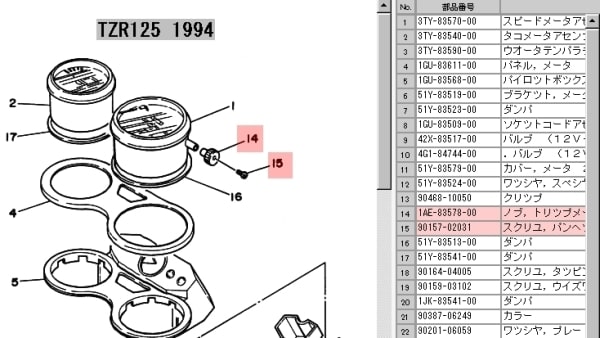

ちょっと油温に興味が出てきたのでいつか油温計でも導入してみようかと思ってるけど、YBR125用と

明記された油温計は皆無だ。

モンキー用のディップスティック油温計をYBRに使った事例はあるものの、センサー棒の長さ限界が

不明でいまいち購入に踏みきれない。

そこでYBR125のオイルフィラーキャップの採寸をしてみた。

ネジ部の直径は規格M20みたい。

ミリネジの規格からM20のネジ山のピッチは2.5mm。

ケージ棒の長さは締め込み限界位置から約57mm。

これだけじゃクランクケース内部の突き当りまでの距離が不明なので棒を使って採寸してみた。

どうやら座面から60mmが限界と判断した方が良さそうだね。

これらの結果から判断すると以下のような寸法のディップスティック油温計を導入すれば間違いない

だろう。

実際にはエンジン内の油面はオイルが循環してる時に下がるけれど、内部で飛散したオイルがセンサーを

濡らすので最短40mmくらいでも測定に支障は無いと思うが保証の限りでない。

ただし、センサーにヤスリで浅く帯印を付けてオイル量確認ゲージも兼ねるつもりなら50~60mmの方が

都合が良いと思う。

「摩托车 油温」でタオバオ検索したら色々見つかって楽しいw

次回、色々注文する時に紛れ込ませるかな。

ヤフオクでも1500円くらいの安い物が見つかるので興味のある人は見てみるといいだろう。

どノーマルのYBR125なら油面量さえ管理してればそうそう故障につながるような不具合は起きないはず

だけど、マフラー換えしててキャブセッティングがおろそかになってる燃調の薄い状態や、ボアアップで発熱

が増えてる場合は油温上昇も無視できなくなるから、油温計で監視・管理して常に100度以上になってたら

なんらかの対策をした方が良いだろうな。