今まで持ってなかったスプリングフック(プーラー)を輸入工具屋で購入してきた。

サイドスタンドとかエンジン内のスプリングを引っ張って外したり付けたりするのに便利

なんだ。

普段は針金なんかで輪を作ってドライバーなどを引っ掛けて代用してたけれど、思う

ところが有って良い機会だから入手した。

本来はこんな使い方。

実はスイングアームピボット構造をあれこれ観察してたら気になる部分が見つかった。

今更だけど動く部分はカラーとブッシュの間だという事が判明した。

前回30分で手抜き整備をしたけれど、手抜きどころか無意味な場所をグリスアップして

たのが発覚して凹んだよ。

そこでタンデムステップホルダーを外して外からカラーを引きずり出してメンテできない

かと思い、スプリングフックを買ったわけ。

うまくカラーに引っ掛ければいいなと思って実行したけど・・・

色々試したけれどダメだった。

引っかかりが浅く、しかもカラーが固着気味だった。

さらに作業中に発見したのがブッシュのツバが傷んでて欠けてる事。

見ちまったものは仕方がない。

後日、買い置きしてたブッシュの外径が純正装備品よりも0.35mm太く、このままじゃ

入れ替えできない事が判明した。

またツバの厚さも若干厚くて、仮に外径を削って装着してもスラスト方向の隙間が確保

でききなくなり、これも要加工になってしまう。

タオバオ品は信用できない一例で、代替案としてヤマハ正規国内販売車の

物が流用できないか調査中。

ブッシュ外径とセロー225、セロー250、などニードルベアリングHK1816化のブログ

記事から推理し、いくつかの車種を特定したので後日実際に部品を入手して検証する

予定だ。

ブッシュの代わりにベアリング化する案も頂いたけれど、とにかく正常な状態に戻す

のを優先するために純正の構造で行う予定である。 ああめんどくさい!!><

読者様からネタを頂いたのでちょっと机上調査してみたよ。

我がYBR号も過去にスイングアームピボットの整備なんかやったわけだけど、スリーブ構造をニードル

ベアリング化する案を頂いた。

ニードルベアリングにすると動きが滑らかになってサスペンションの動きが良くなるのは事実で、分解

ついでやれるなら一石二鳥だと思う。

ところが予想外の事実を発見しちゃったよ。

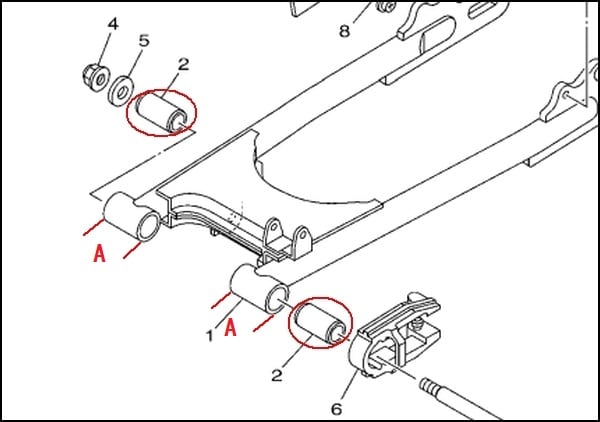

ネット上で転がってるYBR125(2005年)のサービスマニュアルを見るとスイングアームピボットの構成

部品がわかる。

丸で囲んだ部分が構成部品でけっこう複雑だよね。

部品寸法やフレーム側との兼ね合いでAの長さが決定されてるのに注目してください。

これは初期型~2013年型YBR125までの部品構成でサービスマニュアルと一致する。

部品寸法の関係で市販の規格物のニードルベアリングが適合するかどうかなんだけど、実は2番の部品

は樹脂製だから3番のスリーブをニードルベアリングと入れ替えてもかじりを生じる可能性があり、効果

は期待できないだろうな。

また2番の外径と3番の内径に合致したニードルベアリングを見つけたとしても、組み上がった寸法が

フレーム側と合わないと横にガタが生じるので問題になる。

参考だけど手持ちの部品を採寸した。

後日、部品2のブッシュの外径が純正装備品よりも0.35mm太く、このままじゃ入れ替えできない事が

判明した。

タオバオ品は信用できない一例で、代替案としてヤマハ正規国内販売車の物が流用できないか調査中。

ブッシュ外径とセロー225、セロー250のニードルベアリングHK1816化の記事から推理し、いくつかの

車種を特定したので、後日実際に部品を入手して検証する予定。

意外とニードルベアリング化の道は遠いかもなぁ・・・

ところがついでに調べて行くうちにニードルベアリングなんかどうでもいい事を発見しちゃった。

なんとYBR125・2015年モデルからピボットの構成部品が変わってたのだ。(゜д゜)ポカーン

2番のダンパーのみの構成になっていた。

このダンパーはもしかしたら金属管の二重構造で間にゴム管が挟まった一体物の部品かもしれないけど

実物を見たことないから謎のままだったけれど、後にYB125SPに乗り換えたので確認したら

一体構造のダンパーであった。

また部品番号を検索しても過去に国産車で採用された部品ではないようだ。

この構造なら分解整備は実に楽だろうなぁ・・・

基本的にダンパーラバーがたわむことで半円運動をするから、メンテ

はせいぜいシャフトの錆防止にグリスを塗る程度で済む。

YB125SPやYX125のパーツカタログもこの構成になっている。

スイングアームの部品番号も変わってるので想像ではAの長さがダンパーに合わせて変更されてるは

ずである。

こうして細かい部分が年式で違うから困ったもんだけど、ピボットに関しては定期的にメンテしてればそう

簡単に壊れないから補修部品の入手で焦る心配は無用かもしれない。

また自分の車体の年式型式を把握し、実際の部品構成を確認しておけば誤発注しなくて済むよ。

タオバオで思わぬ物も発見した!

なんとニードルベアリング化セット(47元)が有ったのだw

タオバオ id=14067936449

id=20949068577

やるなあ、中華商魂w

2015年式YBR125やYB125SP、新YB125Zはニードルベアリング化できるぞ!

(なおタオバオ落とし穴であるポン付け不可能な材料であったり、圧入など作業の難易度は

経験者でないと高いけどね)

商品説明をWEB英文翻訳したら旧型YBR125やK、YBR125Eなどにも使えるとの事。

上記のセットを参考にこんな構造も考えてみた。

シムはM18の小丸ワッシャーを追加工すればいいかも?(めんどうだけど)

KITACO) K CON スペーサーシム (プーリーボス用) 19X26X0.5 を数枚重ねてみるのも手かな。

現物に当ててみれば厚さを決定できるだろう。

また追加オイルシールと追加シムの代わりに純正のブッシュを短く切って使う技もセロー225やセロー

250の改造例にある。 詳しくは「セロー ニードルベアリング ピボット」で検索してみてください。

まあニードルベアリング化の机上調査をしてるうちに脱線しちゃって俺自身は面倒になっちまったよ。w

新品のスリーブセットが手元にあるので春にでも交換する方向で済まそうと思う。

バイクなどのエンジン内部を潤滑させるオイルに関する動画で興味深いものを観たよ。

科学映像館 【潤滑油】

http://www.kagakueizo.org/movie/industrial/64/

もう50年以上も前に制作された動画で最後の方はエンジンオイルの話。

チェーンやステム、スイングアームピボットなど動く所すべてに何らかの潤滑油が使わ

れてるので、観たらきっとメンテしたくなるだろうな。

場所によっては知らぬ間に油膜が切れて本来の動きが妨げられので、適当な時期に

メンテナンスすれば車体寿命が伸びたり新車同様のなめらかな動きを復活できるはずだ。

観たら思わずYBR号のオイル交換をやったよ。

放置気味で約4,000㎞も無交換だったけど、茶色な程度でブローバイガスの混入は

少ないようだ。

気分スッキリ、オイルさんこれからも頼みますよ!

先月品切れで買えなかったDUROのHF-329が入荷したと読者さんから情報を得たの

で、いつも使ってる通販サイトを見ると残り1本の在庫。

このチャンスを逃すと次回いつ入荷するかわからないし、以前からフロントに使ってみた

かったので思い切って購入したよ。

こんな感じにどんどん売れると代理店も早く発注するかも。

先月タイヤ交換したミシュランM62に不満があるわけでは無い。

ただ冬季は林道へ頻繁に出かける事が少なくなるし、セミブロックパターンを無駄に消費

すると春先からの山道徘徊前に食付きが低下するのがもったいないと思ってたところだ。

HF-329ならオンロード主体のトレッドだから冬季はこれでやり過ごし、春~秋はM62に

換えて使い分けすれば効率がいいと思って交換する事にした。

自分で交換できるとこんな技も気軽に実行できて便利だ。(実際は面倒なんだけどw)

今回入荷した物にはDUROの輸入代理店専用のラベルが貼られていた。

なぜか表面の仕上がりも目視の限りで昨年の物よりかなり良い。

金型を新調したのか日本向けに仕上がり品質でも改善したのだろうか?

一番驚いたのがビード幅保持のためのスペーサー。

昨年購入した時は簡素なダンボール製だったけど今回は専用の樹脂製スペーサーだよ。

こんなの国内製造の国産タイヤでも見たことがない。

広がり癖を付けると手押しポンプでもビードを上げやすいので好都合だ。

念のため手持ちのチューブを入れて数日間膨らませてさらにビードを広げておいた。

フロントに履かせるので回転方向はローテーションマークの矢印どおりに装着した。

トレッドパターンにある斜めの溝は矢印に従うと雨天時に排水を促すのだ。

ついでに各寸法を測っておいた。

DURO HF-329 90/90-18 寸法データ

・ 幅: 85mm (M62 3.00-18 カタログ値: 80mm 実測値: 85mm)

・外径:615mm (M62 3.00-18 カタログ値:627mm 実測値:615mm)

・重量: 3.8kg (M62 3.00-18 カタログ値:無記載 実測値:3.1kg)

*それぞれ装着リム幅1.85インチ・空気圧180kps時

DUROはこれらのデータを公表していない。

手押しポンプでもしっかりビードが上がって装着完了。

ちょっと純正チェンシンに似てるかな?

グリップ性能や耐久性は前回リアに履かせてまったく問題なしだったから、あとは走行

の感触くらいしか残ってない。

試走した結果直進安定性に優れていてM62よりも少し粘っこい感じ。

ダンロップ K527 3.00-18に少し似てる気がする。

八の字を描いても不安感が無くてフロントに履かせても問題なしと感じた。

実はHF-329は元々フロント90/90-18、リア110/90-18のサイズ設定で製造

販売されてるのだ。

M62と同じ幅と外径で特に違和感は感じず、今後も季節に応じて使い分けできると思った

よ。

履いていたM62はまだ新品同様だから掃除してからラップを巻いて冷暗所に保管した。

すっかりチューブレス仕様のタイヤ交換に慣れた今日このごろである。

皮むきついでに道志の河原まで行ってお湯を沸かしカップ麺をすする。

肌寒いけれど時々陽がさして心地よい。

河原の砂地でも意外なほどグリップする。

リアのミシュラン・シラックとの組み合わせでも悪くない感じ。

ダラダラ過ごしてるうちに空の様子がおかしくなってきたぞ?

この雲、もしかして・・・

ハイ、今年初めての雪ですw

どうせ通り雪だろうと余裕を見せてるうちにどんどんひどくなってきた。

慌てて撤収し、まだ路面に積もってないうちに下界へ下りたけれど、帰宅してみたら

自宅周辺では降った様子がない。

予想外な低温・多湿な降雪・降雨条件まで試走できて、ちょっと強めにブレーキングし

ても横滑りする事無く止まれたのでHF-329は純正チェンシンと同じ台湾製にもかかわ

らず、問題ないレベルのグリップ性能だと感じたよ。

降雪地域でのエンジン油温は55度をさしてたけれど流行りのアイシングらしき症状は

まったく起きなくて、2009年式までのアルミ製インマニの熱伝導効果がキャブヒーター

代わりになる事も実証できちゃった。

命からがら逃げ帰ってきたHF-329の皮むきツーリングだったよ。w

先日はタイヤ交換ついでにリアブレーキシューコーカーン!もしたよ。

今まではキタコ(KITACO) ノンフェードブレーキシュー SY-90Nを使っていた。

ブレーキダスト排出用溝も無くなりかけて、ライニングの厚みは使用限界の2mmになっていた。

海外の僻地にでも居れば物資入手難からもう少しがんばって延命させるだろうけど。w

交換用はヤマハ製の他車種流用品 3KG-W253E-00 。 参考リンク:ブレーキシューについて

初期のTW200(1JL)の前ブレーキにも使われてたらしく、フロントブレーキという条件でストッピングパ

ワーに優れてるはずだ。

分解ついでに普段手が届かないブレーキカムも外して掃除した。

カムの軸にはリチューム石鹸系グリスが指定されている。

実はバイクに乗りたての頃、知ったかぶりでモリブデングリスを使い、早々に動きが渋くなった苦い経験

がある。(ノ∀`)

YBRはほとんどリチュームグリスで事足りるのだ。

新旧を比較してみる。

目で見た限りでは差がほぼ無いように見えるけれど、実際に測ってみるとライニングの厚みは新品3mm、

消耗品は2mmまで減っていたよ。

分解したブレーキパネルを組み立てて新品を装着。

YAMAHA 130 って文字が気になったから装着時の直径を測ってみると130mm(13cm)。

ヤマハ内の他車種でも多く使われてる直径なので、国内で入手が楽で流用可能なシューが多い。

参考だけどサードパーティー製をちょっと羅列すると・・・

・キタコ(KITACO) SY-90N

・デイトナ 60150

・ベスラ VB239S

・PFP PFB239

・NTB A6-BS3KG(183)やBS5DV

・ヤフオク 「YBR125 ブレーキシュー」や「NTB ブレーキシュー メイト」で検索

・互換性のある130Φドラムブレーキ採用車一覧(車種によって前後や後のみ)

SR250、SRV250、SRV250S、ルネッサ、XT250T、ビラーゴ250、DRAGSTAR250、

TW225E、TW200、AG200、DT200、CYGNUS180、CYGNUS150、CYGNUS125、

DT125R、TZR125、RZ125、SR125、XV125、DRAGSTAR125、DT125、XTZ125、

TT-R125、MAJESTY125、シグナスX、BWS、GrandAXIS、MATE90、タウンMATE90、

ニュースMATE90、MATE50、ニュースMATE80、MATE50、タウンMATE50、ニュースMATE50、

GEAR、 (YBR125シリーズ・YB125・YB125Z・YB125SP・YX125は全車種、リア共通)

ブレーキペダルあそび調整。

踏み込んだ時の位置はこんな具合で、これから一番左の使用限界まで何万キロも持つだろう。

消耗具合は走り方やリアブレーキの使い方しだいなので個人差が大きい。

なにかタイヤを外したついでにライニングの残量確認と分解掃除でもすると良いと思うよ。

ちょろっと試走した結果、まだまだアタリが出て無いにもかかわらずコントロールしやすい印象がした。

鳴きも発生せず、ヤマハ他車種流用品でも問題なし。

完全にアタリが出るまで2~3,000キロくらいかかるだろうから、のんびり効き具合の変化に注意するよ。

昨日は初めて前後同時にタイヤ交換をしたよ。

今までは前後バラバラなタイミングだったけれど、フロントが丁度いい具合に減ってくれたのだ。

シミー現象も気になったからね。

フロントは再度ミシュランのM62 3.00-18。

2.75-18も試して見たい気もしたが、1年2ヶ月の付き合いで慣れてしまったので。w

装着前に数日間チューブを入れて膨らませてビード幅を広げておいたので、難なく手押しポンプでビード

が上がった。

チューブ式ビード幅膨らまし法はもう定番と言って過言でない。

リアタイヤを新旧比較してみる。

すり減ったIRC GP-110 4.10-18に比べて今回初めて履くミシュラン シラック 110/80-18は

断面が扁平率の違いも含め消費後断面に比べて尖ってるよ。

車体に装着した。

ミシュラン M45 がメーカー在庫限りで事実上廃版になった今、似たトレッドパターンはシラックしかない。

今回リアタイヤを選ぶ時に長持ちしそうな種類を比較検討してみた。

【IRC 井上】日本製日本国内製造

GP-1 4.10-18 (幅 95mm、外径646mm 許容リム幅1.85~2.50)

GP-110 4.10S18 (幅109mm、外径652mm 許容リム幅1.85~2.50)

GP-210 4.10-18 (幅109mm、外径648mm 許容リム幅1.85~2.50)

【ミシュラン】フランス製タイ王国製造

シラック 4.10-18 (幅108mm、外径639mm 許容リム幅2.50~3.00)

シラック 110/80-18 (幅109mm、外径633mm 許容リム幅2.50~3.00)

【DURO】台湾製台湾製造

HF329 110/90-18 (幅未発表、外径未発表 許容リム幅未発表)

シラックのトレッド幅は許容範囲内だけど問題は許容リム幅で、YBRの1.85に対してワンサイズオーバー。

引っ張りタイヤならぬ絞りタイヤになるかもしれないが結果は問題無くハマった。w

総合的減速比のパワー食われを少しでも緩和するためにタイヤ外径が小さい110/80-18に決定。

トルクロッドとの離隔距離を確認。

トルクロッドの接触対策案で対策済みなので余裕の隙間だった。

トレッド幅を実測してみた。

108mmでカタログ値109mmの誤差範囲内。

ホイールがワンサイズダウンの1.85なのが影響してるのかも?

トレッドの深さも測ってみた。

約7mmでGP-110よりも1mm浅い程度であった。

元々はビッグオフやアルプスローダー向けに開発されたタイヤなので耐久性に優れてるとの事だから、

寿命がどうなるか楽しみだよ。

春先にGP-110に履き替えて一番バイクに乗る季節を過ごし、荒れた舗装路やダート林道だの山坂道を

ガンガン走っていじめ抜いたのに、GP-110は約16,000㎞持ったからこれを超えればいいな。

今年は耐久性重視のためにオーバーサイズを履かせてみてるのだ。

溝の深さが純正サイズよりも深い。

タイヤバルブチャックに改造した空気入れの使用感も快適。

これで色々な空気圧を試しつつ、シラックとYBRの相性を探って行きたい。

雨が降りそうな天気だっから試走に出かけずに大人しく自宅待機した。

一夜明けて午後から雨が上がったのでちょっと試走してみたよ。

今までと印象がかなり違う。

リアでスパっと切り返せる感じなんだけど、フロントは吸い付く感じ。

扁平率の差がはっきり現れて、この組み合わせもけっこう良いじゃないか。

なにか新しい車種に乗り換えたような新鮮な気分になったよ。

来週晴れたら皮むきツーリングにでも逝きたい行きたいなぁ・・・

YX125の出現によりネタが前後しちゃったw

文化の日は見事な秋晴れだったので結局タイヤ交換もせず、スイングアームピボット整備をやっただけ

で近所へ散歩ツーリングに出かけてしまったよ。

ピボット整備は約2年前にやった記憶がある。 リア周りの大掃除とタイヤ交換

どうせタイヤを前後同時交換するなら良い状態の足回りで印象を感じ取りたいからね。

ピボット整備は普通、タイヤを外したついでにサスペンションなど周辺部品も外し、スイングアーム単体

にして掃除とグリス塗布をするんだけど今回はちょっと違う方法でやってみた。

これが後で間違いだと気づいたので後半に追記しました。w

用意したのが全長24cm、ネジ部の直径が12mmの長ボルト。

ホームセンターなどのネジ類・建材金具類売り場で見かけるボルトで値段は何と約100円。

これを冶具にして簡単にピボットのグリスアップをしよう。

センタースタンドで車体を立てて、右側にあるピボットシャフトのナットを17mmレンチで緩める。

供回り止めは反対側に17mmスパナでもかければ良い。

ナットが外れたらプラスチックハンマーやゴムハンマーか当て木を介してシャフトを叩き出す。

面位置まで押し込んだら冶具として用意した長ボルトを当てる。

そして少しずつ奥へピボットシャフトを叩き出す。

反対側はこんな具合に飛び出してきた。

あ゛…錆びてる・・・

最後まで押し出すと冶具用ボルトが貫通する。

このボルトのおかげでリアタイヤやサスペンションが付いた状態でもスイングアームは車体から外れない

のだ。

冶具ボルトを約5cm抜いてから穴の奥にあるスリーブ内側の汚れやサビを落とす。

ウエスをからめた割り箸や古歯ブラシで行うと良い。

綺麗になったらグリスを中に塗る。

ここはリチューム石鹸系グリスが指定でモリブデン系は適さない。

綿棒でやってみたけどちょっと長さが短くて奥の方が塗りにくかったから、割り箸などで塗りつけると良い

だろう。

ピボットシャフトに錆があったので落とした。

鉄ブラシやスチールウールを使うとメッキにキズが入って余計な錆を呼ぶので、真ちゅうブラシかナイロ

ンタワシで錆を除去するほうが良い。

ピボットシャフトの掃除が済んだらリチュームグリスを全体に薄く塗布する。

可動接触部以外にも塗るとシャフト全体の錆対策になるよ。

ピボットシャフトを冶具ボルトに当てながら差し込んで行くと、冶具ボルトが外れてピボットシャフトが貫通

する。

差し込む時に引っかかるならタイヤを少し揺するとピボット穴とフレーム穴が一致して素直に入るはずだ。

今度はピボットシャフトを約5cm抜いて右側のスリーブ内を清掃とグリス塗布する。

綿棒ではちょっと作業しづらかったので、歯ブラシでグリス塗布をしてみたら具合がよかった。

安い歯ブラシ5本セットはこんな時に重宝した。w

グリス塗布後、ピボットシャフトを押し込み、平ワッシャーとセルフロックナットを組む。

セルフロック(ゆるみ防止機能)なので、ガンガン締め付ける必要はない。

指定トルクは59Nmだが締め付けすぎはピボットが歪んでスイングアームの動きが悪くなる傾向があった

ので、緩みにくいセルフロック機能を信頼し、締めが固く感じ始めたら1/8~1/4回転程度増し締めして

終えたほうが良いだろう。

俺の車体では実測で35Nmで十分な感じであった。

これでリアスイングアームのピボット部整備は完了した。

購入した長ボルトは叩き棒として応用したり他に色々使い道が残ってる。

と言いたいところが後日サービスマニュアルに掲載された構造断面図を眺めてる

うちに勘違いがあったので追記します!

まず、この図面をみてください。

・ピボットシャフト、タンデムステップホルダー、スラストカバー、カラー、フレームが連結固定される。

・ブッシュ、オイルシール、スイングアームが固定される。

・スラストカバーとブッシュの間の隙間は約0.25~0.45mm(左右共で0.5~0.9mm指定)の設定で

サービスマニュアルは明記。

つまり、スイングアームが動くとブッシュとカラー間が擦れながら動くわけで、今回紹介した

方法では意味がない。

スマン、俺の勘違い作業だったよ・・・orz

やはりある程度分解してカラーを抜いて掃除し、カラーの外周をグリスアップするべきだった。

35Nmで締めたおかげか動きは滑らかになったけれど、本来はカラーの外側をグリスで潤滑する事で

性能を発揮する。

30分でできるのはシャフトのサビ確認とカラーとの固着防止と思っていただきたい。(汗)

後日、本格的なピボット整備をする予定なのでその時に詳しい方法を紹介したいと思います。

なお、この構造のYBRは旧型の05~09式なので、11年式以降YBRやYB、YX、YSなどはラバーブッシュ式

構造のためカラーとブッシュが一体になっており、特にグリスアップしなければならないわけでは無い。

気になる人はピボットシャフトの錆止め用に、一回くらいは抜いて掃除・グリス塗布でもすればよいでしょう。

雨が降らぬうちにひとっ走り行ってきたけど、フロントブレーキのパッドを覗きこんだら

そろそろ要注意な残量だった。

今のブレーキパッドはタオバオでおまけ購入した8元(約170円w)の純正風コピーパッ

ドで効きはまあまあな感じだしフェードも起こしていない。

ただ、握り込み初期の効きが少し甘くて気に食わないから、次期パッドは社外品である

謎の青パッド・XGP270 15元 にしよう。

これはタオバオ初体験の時に5組買って送料を相殺した経緯があり、ひと組は知人に

進呈したりで残り2組の在庫になっている。

初期制動は申し分なく、荷物満載・山坂道でもフェードを起こさなかったお気に入りの

パッドだけど、いつの日かKN企画のシグナスZ用YAMASIDAオレンジパッドも試して

みたいな~って思う。

帰宅してから交換しようと思ってたが、どうも雲行きが怪しくなって来て空気も湿気てる

からやめにした。

どうせならブレーキフルードも同時に交換したいので、晴れて乾燥した日に実行しよう。

ブレーキフルードは湿気を吸いやすいので、出来れば乾燥した日に交換したいものだ。

さて台風対策、どうしようかな?

明日、強風が吹きだす前に風裏に移動させておこう。

もちろんサイドスタンド・1速ギアで駐輪・車体カバーなしの柳に風作戦だ。

先日ちょっと面白い“つぶやき”を見て驚いたよ。

「YBR125にAPEのクラッチディスクを流用したらジャダーが収まった」と言う感じの内容だった。

ホンダのAPE(エイプ)シリーズは伝統の縦型エンジンで、古くはCB50から採用されてる。

当然年式や車種で少しずつ内部の変更はあるにせよ、今でも現役で作られてるエンジン

でもある。

つぶやきには眉つばものも多く、「~~らしい」は時には勘違いや嘘もあるので注意が必要なん

だけど、具体的な結果まで書いてるなら本当だと思う。

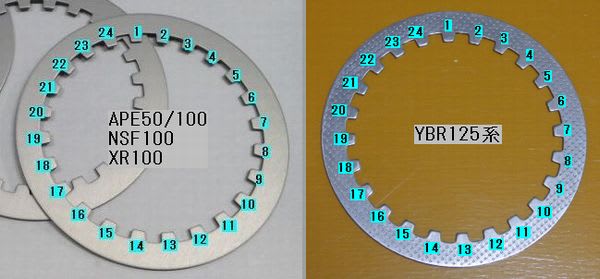

でも、この目で確かめて見たいのが俺の性格なので、手持ちのYBR純正フリクションプレートを

持ってホンダのミニバイク部品を在庫してる用品店に足を運んだよ。

APEコーナーにAPE純正は置いて無かった代わりにキタコの強化クラッチセットが有った。

重ねあわせて比較した結果、本当に同じ寸法だったぞ!!

クラッチ滑り修理やジャダー対策にはフリクションプレートを別の物に交換する方法があるのを前に

記事にしたけれど、怪しい中国製部品を輸入する手間までするなら国産部品を国内で調達した方が

はるかに楽で安心だ。

しかし、何で同じ寸法なのか想像してみた。

工業製品ってやつは全て自社設計開発製造してるわけではなく、部品単位で見ると下請けや協力会社で

メーカー間に物理的寸法の互換性がある部品は多い。

例えばブレーキパッドだったりOリングだったりベアリングだったり。

YBRの燃料コックの中のパッキン類なんかスズキやカワサキの物と同じなんて具合で、クラッチ関係も

これに似てるんだと思うよ。

もちろんメーカー独自の要求仕様に合わせて材料や品質に違いはあるだろうが、物理的な共通ならば

製造行程や製造装置の共用ができてコスト面で有利。

こんな感じなんだと思う。

あやしい中華フリクションプレートでさえ、YBR用として買った物も細部が違う。

俺の買った物は偶然にも摩擦部の山の面積が広くて食付きが良くてスパッっとつながるから、安かろうが

ラッキーって感じだった。

一方、ホンダの体験ではCD90にモトクロスレーサーのCR80用フリクションプレートを入れた場合でも

クラッチ滑り改善が出来た経験があるので面白い。

さて、ホンダの他の部品も店で探したらXR100やCBR250RRのフリクションプレートがYBRの物と同一

寸法であるのを発見した。

この意味は実に大きくて数多い社外品の強化番フリクションプレートも使えると言う事にもなる。

参考:流用可能な純正部品の車種や部品番号、1枚の税込み価格

・ヤマハXTZ125 、TT-R125、DT50, DT125 フリクションプレート 598-16321-01 1,274円

(他にTDR50/80やSDR200も可)

・ホンダNSF100/XR100 22201-GBF-B40 840円

・ホンダCBR250F/R/RR,ジェイド,ホーネット250、NSR50/80、CR80(~95) 22201-MR8-000

1,108円

*CB125JX系エンジンから派生したNX125、XLR125R、TL125、CBX125F、CBF125、XLR200R、

SL230、FTR223、CB223S等も使える可能性が高いので、もしも手元に余剰部品があれば試して

みるのも良いだろう。(←だろう って事で保証しませんw)

フリクションプレートは4枚必要なので、お試しならばNSF100/XR100用がお買い得だね。

なんだかんだで廃版車種の保守品よりも現役に近い車種の方が安い。

このNSF/XR100用とCBR系の実物は目視の範囲内で摩擦部の面積は同じに見えたし、画像の謎フリ

クションプレートに近い摩擦部面積であった。(細かい材質や摩擦係数、耐久性の違い分からない)

タオバオでまとめ注文する時にフリクションプレートを紛れ込ませて出費を抑える考えもあるが、めったに

開ける事の無いエンジンを開けるならば、しっかりした品質の国産部品で代替する方法が得策と思う。

もちろんヤマハのTT-R125用でも構わないだろうが、XTZ125Eのジャダー対策で苦労したねこのす管理

人さんの記事を見てるかぎりでは、思い切って摩擦部が違うであろうホンダ製で試した方が博打としては勝て

そうだ。

またネット通販を探すと社外強化クラッチセットの在庫限定特価品が物によっては3,000円台でも見かけるの

で、フリクションプレート4枚、クラッチプレート3枚が確保できるセットを探してみる方法もある。

ところでフリクションプレートは俺がこの目で確かめて来たから問題ないけれど、クラッチプレートはどうなのか

は自信が無い。

例のつぶやきでもこの事には触れて居ないのだ。

そこで手持ちのクラッチプレートとネットの転がってたNSF100用の画像を見比べてみよう。

外周と内周はクラッチハウジングの構造上同じでないとならないので問題なさそうで、しかも内側の歯の

数も24個で一致した。

まあエクストリームな走りばかりしてクラッチプレートも摩耗させるYBR乗り以外は、クラッチプレートまで

替える事無くフリクションプレートのみの交換で済むだろう。

後日、実際に現物調査したところ、上記のホンダ車のクラッチプレートは完全互換

だとわかった。

さらに中国産CBF125やCG125用のも使えるのは実車で証明できている。

という感じで国内調達が容易でクラッチジャダー対策にもなりそうなクラッチフリクションプレートの代替品の

お話でした。

帰宅した時になんとなく駐輪場のYBRをチラ見したら妙に立ってた。

サイドスタンド駐輪なのにやけに立ってるので、近づいてみたら後輪がパンクしてたよw

急いで携行パンク修理キットを持ってきて修理を実行。

タイヤを観察したら針金が刺さってた。

どこで拾ったかさっぱり分からない。

ペンチで抜いてみると予想外に短い。

斜めに刺さってたので貫通してると思えない・・・

さらにタイヤを回すと直近に新たな針金を発見。

なんと合計3箇所も刺さってわけだ。w

抜いて見る。

右の針金はタイヤブロックの山に真っ直ぐ刺さってたけれど、長さから判断して貫通していない。

左の物は明らかに貫通してて、穴からわずかに空気が漏れてきた。

さっそく修理開始。

リーマーにラバーセメントを塗って穴を整形する。

シーラーをセットしてラバーセメントをたっぷり塗ってからブスリと差し込む。

くびれまで差し込んだら真っ直ぐ引きぬく。

ラバーセメントは加硫反応でゴムを接着する。

反応を促すためには少し暖めれば良いので空気を入れた後、その辺を一周してきた。

修理後、漏れる様子も無く、約10分の作業で修理できたのはチューブレス仕様の長所だ。

チューブ仕様タイヤ・チューブレス装着ではあるが、チューブレス用パンク修理でも問題ないのが実証で

きた例でもあるな。

ラバーセメントチューブは使いきりなので、後日100均で新たに自転車用ラバーセメントを2本ほど買って

おこう。

自転車用ラバーセメントの成分はチューブレス用と変わらないので問題ないのだ。

久しぶりのパンクだったけれど、いったいどこで拾ったんだろうか?

似たような針金だったので、どこか金属ゴミが固まって落ちてた所を通過したのかも知れない。

パンクは車種問わず極めて身近な故障なので、手元に用意しておいてよかったパンク修理キット!

納車からかれこれ約4年半、一度もメンテナンスをしていないステアリング関係。

重い腰を上げて、やっとステムベアリングの整備をしたよ。

毎度おなじみ、細かい分解組み立て工程は割愛します。

まず、邪魔な前回りを分解。

本当は配線関係やケーブル類もいったん分離したほうがいいんだけど、面倒だからキャンプ用折りたた

み椅子の上に乗せてみた。

メインキースイッチの配線コネクタはライトけケース内から分離しておく。

ステムの上下ブラケット以外はスッキリ外して、ステム単体で動きをチェックしてみると…

指先の感覚で細かい動きを感じ取るように…なんて繊細な手つきをしなくても現状が分かった。

なにこれ?動きが硬くてゴリゴリしてるw

あきらかに締め過ぎかベアリングレースが逝ってる感じ。orz

タイヤ、フォークの重量や慣性の影響で感じ取る事ができない細かい動きがステム単体になるとすごく

分かりやすい。

手間をかけて分解してから確認して正解だったよ。

工具や部品の衝突によるキズを防止するため、タンクを養生しつつ27mmソケットとロングスピナー

ハンドルでステムナットを緩める。

これが意外と固かった。

セールで買ったロングスピナーハンドルの出番があってよかった~。

数年に一度くらいしか使わないであろう27mmソケットも輸入工具屋の安価品。

ステムナットと平ワッシャを外し、アッパーブラケットを抜くとアジャスターナットの全貌が見えた。

上からロックワッシャー、ロックナット、ラバーワッシャー、アジャスターナットの組み合わせ。

なお、ロックナットとアジャスターナットは同一部品で裏表の指定は無い。

ロックワッシャーを抜いてロックナットを指で回してみたら簡単に外れた。

ラバーワッシャーの反発力で押さえてる程度のトルクで十分らしいし、サービスマニュアルでも手締めを

指定している。

アジャスターナットはフックレンチを使う必要があるくらいにトルクがかかっていた。

使ったのはキタコ ピンスパナ 150mm 674-0500801 。

なんと3/4回転も緩めてよいやく動きが滑らかになってゴリゴリ感が無くなった。

このまま戻そうか?w

せっかくなのでさらに分解。

ボールレースカバーを抜くとベアリングアッシーが登場。

上部ボールレースを抜くとボールアッシーがやっと見えた。

リテーナー付きでバラバラにならないのがイイ!

ボールにはサビは無く、きれいな物だ。

下側のボールレースを見るとサビたように見えるが、この色は劣化したリチュームグリスの色。

ちょっとボールの圧痕が見えるけど今回は気にしない。w

ロアーブラケットを抜き、下からべアリングレースを覗きこむと予想外にきれいだった。

分解したステムの部品構成。

順番や上下方向をメモするか写真を撮っておくといいだろう。

古グリスはウエスで拭いただけできれいになった。

結局サビは見つからなかったので、ボールレースカバーの存在は極めて有効だと思う。

ロアーブラケットのボールレースやボールに新しいリチュームグリスを塗りこむ。

すり鉢状のボールリテーナーには上下方向があるので間違えないように。

アッパー側のボールも同じようにグリスアップ。

指定グリスはリチューム石鹸系グリスで特に高価なものは必要としない。

AZの小型蛇腹グリスでまったく問題ない。(俺は奮発して極圧用を使ったけれど、これでも300円台だから

安いもんだ)

特にウレアグリスにグレードアップする必要は無いし、玉軸受けにモリブデン系は適さないので、

素直にサービスマニュアルに従うのがいいと思うよ。

グリスアップが完了したので逆順でどんどん組んでゆく。

俺の場合アジャスターナットは最初、指で力いっぱい締め込む程度のトルクで十分だと思ってる。

フックレンチをかけると微妙な締め具合が感じにくく、締め込みすぎになってボールが必要以上に圧迫

されて渋くなる傾向があったからだ。

マニュアル指定ではアジャスターナットを33Nmで締めてから1/4回転ゆるめてステムを左右に何回か

回してなじませた後、22Nmで締め込む調整方法となっている。

だが、個人でフック式トルクレンチを持って人はほとんど居ないだろうから、手締め方法が分かりやすい。

もちろん普通のフックレンチでステムの動きが固くなる絶妙な具合に締め込んだ後、、少しずつ緩めて

動きを確認しつつ、滑らかでガタが無い締め具合で決定する方法もある。

人それぞれの技能レベルや経験で行ってOK。

締め込みトルクが決定したらラバーワッシャーを入れ、ロックナットを手締めで回し、固くなりつつ凹みが

一致する箇所でロックワッシャーを固定する。

アッパーブラケットやステムワッシャー、ステムナット、フォークを仮組みする。

ここでフォークを仮組みする理由は、ロアーブラケットとアッパーブラケットの穴位置関係を一直線状に

位置決めするためだ。

締め込みでブラケット位置が微妙に沈む構造なので、アッパー側のフォーク固定ボルトを緩めたまま

ステムナットを締め込む。

ステムブラケット組み込み後、フォークの突き出しを面位置に合わせ、各所固定ボルトを増し締めする。

他の部品もどんどん元に戻す。

ボルトが余ったり、長さや頭の種類が違う物で組まないようにね。w

さて、ハンドルクランプに前後方向があるのに気づいた人は少ないだろう。

前側に小さな凹み印があるんだな。

またハンドルクランプ固定ボルトも前側が短く、後ろ側は長いので気をつけよう。

自分でフォークオイルを交換した経験がある人なら、フォークオイル交換ついでに1時間くらい手間をかけ

ればステムベアリングの整備まで一緒の行える内容だよ。

今回はグリスアップまで行ったけれど、特に古い車体でもなくて確認と調整だけ行いたいのなら、以下の

方法でもいいと思う。

まず、アッパー側のフォーク固定ボルトを緩める。

ハンドルをいったん外してよけておく。

ステムナットを緩めてから、いきなりアジャスターナットをフックレンチで少しずつ緩める。

上から押さえてたアッパーブラケットが自由になると、アジャスターアッシーが供回りして回せる構造を

利用した裏ワザ。

ラバーワッシャーの役目はナットとステムのねじ山のガタを吸収する役目らしい。

硬さが無くなったら今度は締め込み、硬く感じ出した時点で止めてみると元の位置より少し緩めになった

はず。

動きとガタの有無を確認後、ステムナットを本締めしたらアッパー側のフォーク固定ボルトを本締めする。

フォーク固定ボルトが本締めしていない状態でステムナットを締め込むと、アッパーブラケットが沈む理屈

で分かるだろう。

この方法ならライト周辺の部品を外さないので短時間で行えるため、再度締め込み具合を調整する時にも

便利な技だ。

その辺を試走したら、まるで車体が軽くなった錯覚を覚えたくらいヒラヒラと曲がれるようになった。

だけど停止ブレーキングで小さくコツンとした衝撃がハンドルに伝わった。

何回か車体を前後に揺すってみると再現するので、戻って締め込みの再調整をした。

角度にして10度くらい増し締めしてまた試走…若干は衝撃が少なくなったけれどまだ感じられる。

さらに10度くらい増し締めしたらやっとコツンとした衝撃が収まった。

ステムが渋くなる手前のスイートスポットに合わせるのは本当に面倒だw

何台も調整して経験を積んでても毎回ステム調整は繊細で再調整も有ったから、いつもの事だと納得した。

むしろ1発で決まった方が「本当にこれでいいのか?」って不安になるよw

メンテ後の感触は極めて良くて、住宅街の裏道の細かい右左折がやりやくなった。

小さな8の字を描くと切り返しが円滑になり、倒しこみ直後の切れ込みが早くなったぞ。

今までちょっと倒しこみに遅れがあったのはタイヤ径18インチのせいだと思い込んでたので、この変化は

嬉しい。

狭い道でのUターンなんか楽々クルリと回れるw

ジムカーナや二輪車安全運転競技の大会をめざして日々鍛錬してるYBR乗りは少ないだろうけれど、切り

返しで伸び悩んでたり、どうも小道路転回や定常円旋回、オフセットスラロームがなかなか上達しない時に、

一度ステアリングのチェックをするといいかも?

俺が知る限り、YBR125でステムを再調整したら体感できるほど動きが良くなったと話してた人が2名居た

ので、製造時の設定は長年乗り続けてもガタが起きにくいように、わざと硬めにしてるのかもね?

これで昨年から行っていた大きなメンテナンス作業は終了し、後は消耗品などの通常メンテしか残っていない。

素人個人の青空整備じゃ分割して行わないと時間が足りないよ。

旧車の整備を天候や時間に左右されずに自宅ガレージで行ってる人を見てると、この手のメンテ期間は作業

場所で左右されると感じてる。

フォークオイルシール交換と同様、頻繁に行いたくない面倒な作業なので次回はいつになることやら?

猛暑日になったら干からびちゃうので、そろそろ重い腰を上げてYBRのステムベアリングの

状態確認と整備をしなければ・・・

とりあえず準備しておく物を洗い出してみた。

8mmメガネレンチ&ソケット

10mmメガネレンチ&ソケット

12mmメガネレンチ&ソケット

14mmメガネレンチ&ソケット

17mmメガネレンチ

19mmメガネレンチ

27mmソケット(ステムナットに使用)

スピナーハンドルかラチェットハンドル(大・小)

フックレンチ キタコ150mm(ステムアジャスターに使用)

#2 +ドライバー

#3 +ドライバー

あると便利なピンセットw

潤滑防錆オイルスプレー(古グリス洗浄用)

パーツクリーナー(各部洗浄用)

リチュームグリス(ステムベアリングに使用)

ナイロン手袋・軍手

ウエス大量

ダンボール(直置き養生用)

飲み物(熱中症対策)

あとは実行当日、薄曇り程度の好天になってくれる事を願うのみ。

正常な左フォークはオイル抜きで放置しながら、待機時間に右側フォークの分解をやってみた。

まだオイルも抜いていない状態でトップボルトを少し緩めただけ。

最大の難所はフォークボトムのM10キャップボルトが手持ちの工具で抜けるかどうか?

前もって用意した対辺8mmのヘキサレンチを切断したストレートヘキサレンチにソケットを付けて、スピ

ナーハンドルで回そうと試みる。

期待半分に普通の工具構成で回そうとしてみたが…

アウターチューブを足で踏んづけて固定してもフォークが供回りして不安定で、まったく緩む気配が感じ

られない。

いろいろな力加減でやってみたけれどダメだった。

どうしよう・・・どうしよう・・・

簡易万力が有るのを思い出し、ボトムに噛ませてフォーク本体を回りにくくさせてみた。

スピナーハンドルも長い柄の物に交換。

この状態でしっかり押さえながらエイ!っと回したらバキって音が鳴って…

無事に緩んでくれたよ。

もう一人押さえてくれる助手でも居るか、ちゃんとした作業台に万力を固定してから行えば、もっと楽に

できただろうなw

なおボトムボルトを抜く時にインパクトレンチを使えばこんなに苦労しなくて済む。

やっと緩んだのでそのままボルトを抜いてみた。

ボトムに密閉用の銅ワッシャーが張り付いてたからピンセットで救出。

外したついでに寸法を測っておく。

もしもナメた時に代替品を探す貴重な資料になるからね。

ここは多分高張力ボルトを使ってる思うので、ホムセンの安ボルトではなくメーカー純正品を使いたい。

SR400やSRV250の物が同寸のようなので、外せたものの不幸にしてナメてしまってた時は代替品として

覚えておけばいい。

銅ワッシャ(銅パッキン)の寸法から察すると、ブレーキホースのバンジョーボルトのクラッシュワッシャー

と同寸で汎用品を使うことができる。

なおフォーク内を分解した後でボルトを回そうとすると、ダンパーロッドが供回りして抜けない可能性

が高いから非分解のまま緩めたのだ。

中のスプリングが押さえになって、供回りしにくくなるのを利用した作業順番なんだ。

まだオイルは入ったままなので下から排出。

けっこう汚れていて丁度いい交換時期だったよ。

このままインナーフォークを引っ張るとスポッとアウターチューブから抜ける。

構造的にボトムボルトがダンパーロッドを介して抜けどめになってるのだ。

ダンパーロッドの先端にアルミ製のロックピースがある。

見かけなければアウターチューブ内に残ってるはずだから、逆さまにして取り出そう。

やっと分離できのでアウターフォークのダストシールとCリングを外し、オイルシール本体や内部を観察して

みたけど特に目立ったキズは無い。

YBRはコストカットのためかスライドメタルが無い構造だった。

いよいよオイルシールを外すよ。

キズ防止用に自転車の古タイヤを切った当てゴムをはさみ、タイヤレバーを使ってテコの原理で少しずつ

抜く。

徐々に回しながら栓抜きの要領で均等に抜くのが良い。

同時にレバーの先端でフォーク本体の壁にキズを付けないように、微妙な差し込み位置を探しながら

作業しなけばならない。

この作業が一番気を使って時間がかっかった。 ふぅ・・・

無事に抜けた漏れオイルシールをポイして、用意した新品オイルシールにシリコングリスを薄く塗布する。

外周と内側に塗った。

BW'S100用オイルシール「4VP-F3145-00」

次に登場するのが特殊工具の…水道管の蓋。

耐衝撃塩ビ管用継手の止水用キャップ「HIキャップ(25ミリ)」約80円也でホムセンの水道管

売り場で見つけられる。

ところが実際に当ててみるとアウターフォークの穴より微妙に太くて入らない。

しかたないのでグラインダーと棒ヤスリで外周を削る追加工をした。

後で調べたらキャップだけが根本で1mm太く、他の継手関係はそのまま使えそうなので、皆さんはキャップに

こだわらずに使いやすい物で行うと良いと思うよ、

入ったよ♪

オイルシールリップの上下方向を間違えずに装着し、ハンマーで少しずつたたきながら打ち込む。

奥行きの加減はCリングの溝が出る程度で、一番奥の突き当りまで打ち込む事はしない。

打ち込みすぎると次回交換時に引っ掛ける隙間が無くなって具合が悪いからだ。

全周のわたり均一に圧入し、Cリングストッパーを装着。

さらにダストシールも手で圧入しておくと後が楽だ。

いよいよインナーフォークを挿入。

ダンパーロッドの先端にアルミのロックピースを付け、アウターフォークを逆さまにし下から慎重に

差し込む。

上から銅ワッシャー(今回は再使用)、ボトムボルトを入れて仮止めする。

増し締めは寝かせて単純な工具構成で行った。

密閉は銅ワッシャーの潰れで確保してるので、バカみたいに強く閉め込む必要は無い。

固くなってからキュっと増し締めするだけで十分だ。

もしも緩んだとしてもアクスルシャフトに突き当って脱落する事は無く、せいぜいオイル漏れで異常を知ら

せてくれる程度である。w

残りはフォークオイル交換と同じ作業。

正常な左側フォークと同じように立ててトップボルトを外し、内部部品をすべて取り出した。

インナーフォーク内に残ってるオイルを排出させて暇つぶしに新品オイルの準備。

今度は新品オイルの投入だ。(今回用意したのはスズキのG10。安かったのでw)

まずインナーフォークを一番下まで押し込んでからフォークオイルをメスシリンダーで測って160cc入れる。

左右それぞれ同じ量で構わない。

そしてインナーフォークをゆっくりと何回か上下させて底に溜まった気泡を上昇させる。

次に一番下まで押し込んでから立ててしばらく放置。

気泡が抜けるまでの時間が必要なんだな。

暇つぶしにトップボルトのサビ落としや、散乱した工具を整理したり次の準備でもすると良い。

最後の仕上げは油面調整。

用意したのがホースに付けた油差しと割り箸と輪ゴムによるT字型の位置決め治具でテープで止めてる。

ホース先端とTの柄の距離が油面距離になる。

サービスマニュアル指定は156mmだが、読者のG氏がお世話になってたバイク屋のメカさん情報

では142mmとの事。

俺の今までのセッティングはスペシャルブレンドオイル(G10+G15)を150mm。

今回は久しぶりに粘度G-10だけでやってみたい。

だが過去に156mm+G10で少しフニャフニャした感触がして気に入らなかったから、今回は指定よりも

11mm上げて145mmを試した。

こうすれば密閉された内部空気量が減って踏ん張り方が硬い方向へと変わるだろう。

気泡が抜けたであろうフォークが一番下まで下がってるか再確認し、油面治具を差し込んで油差しを1回

握って離すと、ポンプ同様に余分なオイルが吸い上げて設定した145mmの油面が一発で出せる。

油面調整が済んだら今度はインナーフォークをゆっくり伸ばし、抜き取ってた部品を順番通り、元の方向

通りに入れてトップボルトを仮止めする。

ここは後で増し締めするので適当に硬くなったらOK。

やっと左右のフォークが完成したからブラケットに装着する。

純正位置はフォークトップとアッパーブラケットが面位置なので、金尺で平面を出せばいい。

平面を確保しながらロアーブラケットのボルトを締める。

次に仮締めしてたトップボルトを高ナット+レンチで本締めする。

ここもOリングで密閉されてるのでバカ締めする必要はない。

硬くなったらストップで十分だ。

トップボルト本締めが終わったらアッパーブラケットのボルトを締める。

ここを壊す人が居るらしいので、上下ブラケット共に締め過ぎに注意してください。

オフロード車の整備テクのうち、わざとロアー側を若干緩めにして転倒時にフォークをたわみやすくして

インナーチューブの曲がり破損を防ぐ裏技があるくらいだ。

最後にアクスルシャフトが素直に通るか確認し、異常なたわみの有無をチェックする。

これでやっとフォークが組み上がったから、外した部品類やタイヤを元通りに組み上げて完成。

朝一から始めるつもりが家の用事に阻まれて開始時間が遅れたのと、途中の難所でアタフタして手間取

ったり、ネタ用に撮影したりで結局フォーク整備しかできなかった。

そんなわけで力つきて予定してたステムベアリングの確認整備は後日気合が入った日に実行する

事に変更。

「もうゴールしてもいいよね?」

見てもわかるようにフォークオイルシールの交換は結構面倒で手間暇がかかり、お店に修理依頼すると

意外と高額になる内容。

YBRはまだ単純な構造だから少しは安くあがるだろうが、フルカウルのSSだと数万はいくだろうな。

インナーフォークの軽い掃除を怠らず、俺みたいに酷使しなければオイルシール漏れはめったに起きない

と思うけど、YBRは車重に対してフォーク径が若干細く、片側ブレーキ機構によりブレーキング時に右側の

ヨレが大きくなるのがオイルシールへの負担になってると想像する。

他のYBR乗りさんの漏れ話も、ブレーキ側右フォークという例が多い。

軽く試走した結果、漏れはピタリと止まった。

純正指定じゃない台湾ヤマハのオイルシールでもまったく問題なく装着できたのが大きな収穫だった。

国内正規販売でKN企画も販売してる入手性の高いフォークオイルシールが使える事を証明できた。

サンドペーパー式応急処置でフォークオイルシールの漏れをざんざん誤魔化してきたYBR号。

さすがに4回も行ってて、いよいよ限界を超えてまた漏れだしたw

今回はやっと重い腰を上げて交換する事にしたよ。

実験的にフォークオイルシールの代替品として購入しておいた台湾ヤマハBW'S100用オイル

シール「4VP-F3145-00」を使ってみようと思う。

簡単に作業内容を書いてみるけど、我がブログは初心者向けの丁寧な解説書ではないので、手つき

や指定トルクや回転方向などをかなり省略してたりサービスマニュアルと違う方法で行うため、未経験

者は単なる読み物として、整備経験者はヒントとして眺めていただければ幸いです。

いきなり本題。

メインスタンドで車体を立ててからメーターケーブルを外す。

ゴムキャップをずらせば固定リングが見えるので左回転させればいい。

ブレーキキャリパーを外す。

12mmのフランジボルトは意外と硬い。(車載工具や片口スパナじゃ太刀打ちできない)

アクスルシャフトを抜いてタイヤを外して荷台に縛り付ける。

後方重心がさらに増して前に倒れにくい。

さらにフロントフェンダーとYAMAHAエンブレムも外しておく。

フォークトップのゴムのフタをめくって外したらサビてたw

あとでサビとりをしよう・・・

アッパーブラケットのボルトを緩める。(抜かない)

これでフォークトップの締め付けが解除される。(これを忘れてトップボルトを壊す人が

新米整備士でも居たとの記事を見たことがある。構造をよく理解しよう)

トップキャップボルトを対辺14mm長さ30mmの高ナットとレンチで軽く緩める。

ロアーブラケットがまだ固定されてるので万力のように使える技なのだ。

ロアーブラケットのボルトを緩める。

これでフォークが自由になるから慎重にブラケットから抜く取る。

地面に直置きするとキズだらけになるので、敷物を敷いてあげることをおすすめします。

ついでにインナーフォークの掃除や点サビ除去をやっておいた。

ちょっとインナーフォークの簡易的曲がり確認を行おう。

金尺があるなら当ててみると、曲がってる時はどこかに隙間が出来るはず。

幸い俺のフォークは隙間なく、曲がっていないのが確認できた。

数カ所外周を確認してみても問題なし。ヨカッタヨカッタ

いよいよフォークを分解。

まずオイル漏れを起こしていない正常な左側フォークから。

フォークトップボルトは前もって緩めてあるので簡単に回るはずだ。

スプリングの反発力による部品の飛び出しと落下をさせないように気をつけよう。

当然ですがフォークボトムを地面に直置きしちゃダメ。

無駄にキズ付けないようにキズ防止の配慮くらいはしておくと良い。

抜き取った内部部品の構成と順番。

オイルまみれなので拭きとってから並べてみた。

特に注目しておくのはスプリングの密度で上側が密巻きになってるから、組み戻しは同じ方向にしておく。

古いフォークオイルを廃油受けに排出。

フォークをクチュクチュと伸縮させて出しきろう。

オイル粘性の影響で短時間では出し切れない。

逆さまに立ててしばらく放置しておく。

気温が高い季節は15分くらいで済むけれど真冬は30分以上放置かな。

左右共にオイル漏れを起こしていないフォークなら同じ作業で進めて構わない。

放置時間は暇なのでロアーブラケットを見てみたらサビを発見。

ロアー側は鉄製なのでしかたがないね。

暇つぶしに真ちゅうブラシにスプレーオイルを吹いてサビ落とし。

どうせ暇なので徹底的に落としたら、かなりきれいになった。w

ついでにブレーキキャリパの掃除やパッドの残量確認なども行うと良い。

ここまでは普通のフォークオイル交換作業と同じだ。

問題は漏れている右側フォークのオイルシール交換…

画像が多いので次回へつづく

右側のフォークオイルシールの漏れが再発してひどくなってきたから交換しなきゃならない。

ついでに納車以来、一度も確認していないステムベアリングのメンテもしようと思う。

そこで事前準備をしておいた。

特殊工具ではないけど普段使い慣れない物ばかり。

左から「8mmヘキサレンチを切断した物+8mmディープソケット」、「14mm高ナット30mm」、

「YSSショックアブソーバー付属のフックレンチ」、「手持ちのフックレンチ」。

これで特別な場所の作業はできると思う。

この他に標準的な工具やら念の為にタイヤレバー、シール打ち込み用に水道管部品など。

できれば週末の朝いちばんから開始してお昼すぎに完了し、夕方まで試走してみたいものだ。

今まで面倒がって後回しにしてたけれど、いざ準備しだすとやる気が出てきた。