今朝は外して保管していたYBR125のチューブレスホ

イールに付いているタイヤを外したよ。

普段はビードブレーカーを使ってタイヤのビード部を

ホイールの溝に落とし込むんだけれど、肝心のビード

ブレーカーを押入れから出すのが面倒になったので最低

限の道具で行ってみた。

最初は足でタイヤを踏んでビードを落とそうとしたけど、

まったく落ちる気配が無いのだ。

チューブレスホイールのハンプ(出っ張り)が邪魔をして

ビードが内側へ外れない。

YB純正のチューブ式ホイールならハンプが無いので簡単に

ビード落としが出来る。

Cレンチ(通称シャコ万力)でタイヤを絞る。

以前、この方法だけ試したけれど今回もダメだった。

タイヤレバーでビードをめくって内側へずらしてみる。

これで一か所だけ溝に落とし込む事は出来た。

一か所成功すれば、後は手で押せばどんどん落とし

込める。

約10分もかけて苦戦しながらやっと両側のビードを落とし

込めてた。

この方法で可能だけれど、コツを掴まないとホイールが

キズだらけになってしまうだろう。

ビードブレーカを使えば1秒で済む。

タイヤ交換1回で元が取れるので、工具屋の安売りセール時

にでも購入すると良いと思うよ。

今回使った道具。

タイヤレバー2本と100㎜Cレンチ。

やはりビードブレーカーを面倒がらずに使えば良かったと

後悔する。

我が生活圏に新型コロナウイルスの脅威が迫ってきたの

でタイヤを外した後、総理大臣のように現実逃避したよ。

久しぶりに外食。w

今日のお昼はエビのチリソース定食。

大き目なエビが7尾入ってた。

免疫力向上には食事が大切だよネ~。

食後に田舎道を徘徊し、小さな神社で早咲き桜を発見!

これから梅や桜など花々が徐々に咲き始める事だろう。

さて、俺は無事に生き残れるのか?

キャブレターの簡単な掃除方法を書いてみるよ。

本格的な分解確認・清掃は敷居が高いと感じる人はとりあ

えずこれをやってごらん。

YB/YBR系の掃除方法例。

ガソリンコックをOFFにする。

ドレンポートにホムセンで入手可能な透明ホースを付け

る。

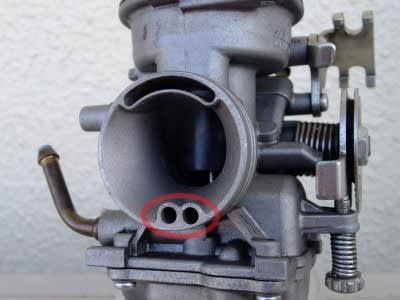

このキャブレターは前期型YBR125用のVM22型。

透明ホースの下に受け皿として何か器をセットする。

先端の大きさが2番の+ドライバーでドレンボルトを

緩める。

緩めるとキャブレター内のガソリンが排出される。

これが普段から運用されているキャブレター内のガソリン

の状態なのでゴミやサビの粉、水滴などが無いか確認する。

あまりにひどい汚れなら、分解確認・清掃を覚悟した方が

良い。

後期型YBR/YBのキャブレターBS25型も似たような感じ。

ドレンボルトの向きがVM22と反対側である以外は同じ。

俺のYB125SPのキャブレター内ガソリンの状態。

ゴミも無くて綺麗だったので、このままガソリンタンク

内へ戻した。

そして再び受け皿をドレンホース端に設置する。

右側サイドカバーを外してからエアクリーナーボックス

の蓋を外す。

先端3番の+ドライバーで5か所あるボルトを外す。

中のエアフィルターを外す。

はめ込んであるだけなので、手で引けば良い。

キャブレターの入力ポートを確認する。

カメラでは写せたけれど実際は目視しにくい。

赤丸部分の貫通掃除をしたいのだ。

BS25型キャブレターも似たような感じ。

この2つの穴を貫通掃除すれば良い。

キャブクリーナーのノズルを穴に差し込む。

やりにくいけれど、面倒がらずに各穴に差し込む。

入力口を全体的に吹き付ける例をよく見かけるけれど、

噴射の勢いが細い経路の奥まで届かないので効果が小さい

から、この方法をお勧めするわけだ。

BS25型でも同じ。

この穴が最重要掃除ポイント。

そして以下の手順で掃除するのだ。

・キャブクリーナーを1~2秒噴射。

・中の汚れが溶ける時間を与えるために3~5分放置。

噴射した洗浄液はキャブレター内の細い穴を通り、ドレ

ンホースを伝わって受け皿に排出される。

放置時間を利用して車体の点検でも行えば良い。

・上記を最低3回は繰り返す。

キャブレター外しと分解掃除に比べたら作業時間は短いの

が利点だけど、穴の数と放置時間は我慢するべき。

俺のYB号は調子が良い状態ではあったけれど、この掃除

方法を実行した結果、予想外の汚れが排出された。

こりゃ1年に一回くらいは掃除しなきゃな。w

数回のキャブクリーナー噴射後、廃液を排出しきったら

ドレンボルトを締める。

締めすぎると本体のネジ山が破壊されるので要注意。

エアクリーナーなどを元通りに組んでからガソリンコックを

ONにし、30秒待ってからエンジン始動確認で終了。

分解組み立てに慣れてる人ならエアクリーナーボックス

を外してキャブレターの入力を露出させればもっと簡単だと

思う。

なお、キャブレターとエアクリーナーボックスを繋ぐコネク

ティングチューブをエアクリーナーボックスから外して行う

方法もあるけれど、継ぎ目にシーリング材が塗られているから、

組付け後にはG17やビニール接着剤などを塗っておかないと

「二次エアー」混入現象が起きて調子悪くなる場合もある。

ですので、穴が見えにくくても頑張ってキャブクリーナーを

直接穴に噴射する方が気をつかわなくて済むのだ。

以上の掃除方法でも調子が悪いままならキャブレターの分解

と徹底掃除し、それでも不安定ならば別の原因が考えられる。

長期放置車両や経歴不明な中古車を久しぶりに運用する前にや

っておいたほうが良い、キャブレターの簡単掃除の一例でした。

お久しぶりです。w

実はパソコンデータをうっかり操作で消してしまったの

で、その復元にかかり切りでした。(;´Д`)

さて、久しぶりだけど最近気づいたネタがあったから

書いてみるよ。

表題の通り、エンジンオイルの残量を確認する方法につ

いて。

バイクのエンジンオイルを交換する時や時々運行前点検を

する時にエンジンオイルの状態、特に残量を見る場合がある

はず。

メーカーや車種によって指定されてる方法が違う場合があ

るから、必ずご自分の車体の方法を正規の資料や情報で

確認する事をお勧めする。

実は最近短期間に知人が2名、オイル量や確認方法の不手際

でエンジンを壊した事例が発生したので、おさらいついでに

YB125SP/YBR125系/YX125/XTZ125など同型エンジンについ

て書く事にしたよ。

フィラーキャップとエンジンオイル量。

この型式のエンジンはオイル交換時に1Lが指定されている

から全部抜いた後、1L缶をそのまま入れ切ってしまえば問

題は起きない。

ところが4L缶から少しずつ入れたり長距離走行でオイルが

減ってきた際の残量確認となると、確認方法が重要になって

くるのだ。

YBR125の英文取扱説明書から抜粋。

要約すると

・センタースタンドでバイクを立てる。

サイドスタンドでは測定に読み取り間違いが起きる。

・エンジンを始動させて、温まったら停止。

・停止してから数分待ってからオイルフィラーキャップ

を外し、ゲージ棒のオイルを拭き取ってから穴に入れる。

(ねじ込まない事)

そしてもう一度外して残量を確認。

この「センタースタンドで立てる」と「ねじ込まない事」が

最重要注意点なのだ。

なんでセンタースタンドが指定されていてサイドスタンド

ではダメなのか?

センタースタンドで立てるとオイルの油面は水平になり、

オイルゲージはこれに合わせて刻印されているのだ。

もしもサイドスタンドで立てたらこうなる。

油面が傾いてしまい、正常に油量が測れないのだ。

これを知らずに「量が足りないから足そう」と思って

付け足すと必要以上の量になってしまう。

メインスタンドが装備されていないXTZ125で起こしやす

い間違いなのだ。

測定時だけ手でハンドルを持って垂直に立てれば済む話。

ネジ部の距離。

ねじ込んだ状態とねじ込まないで置いた状態の差は10mm。

ねじ込んでしまうとこうなる。

油面が見かけ上高くなるので、ねじ込んで測定しながら

オイルを徐々に入れる方法だと、結果的に油面10mm分

少なく入れてしまう事になる。

これを勘違いや思い込みでやってしまう人がかなり多い。

ブログや整備動画でもドヤ顔で紹介している人が居るた

めか、真似して波及している場合もあるだろう。

ベテランも初心者も取扱説明書や正式な資料で確認しま

しょう!

確認は簡単。

抜いたらオイルをふき取る。

穴に差し込んで、ねじ込まない。

また抜いて先端を見る。

指定された適正範囲内にオイルが付着していれば正常。

オイル交換したての時は上限いっぱいまで濡れているはず。

付け足し式の場合は入れすぎに注意。

数千キロ走っての確認ならば、先端近くまで減ってる時に

はそろそろ交換時期と思えば良い。

もしも遠くの出先で先端も濡れない状態が発覚したら、

なにがなんでもオイル交換か追加する事をお勧めします。

どんな銘柄や粘度、四輪用でもかまわない。

エンジン内の潤滑や冷却不足を起こすよりはマシなのだ。

そのまま帰ろうとして途中でエンジンを壊した人を3名ほ

ど知っているのだ。w

こんな感じなので、エンジンオイルの残量確認にもノウ

ハウがあるからベテランも初心者も今一度ご確認を。

と、偉そうに書いておきながら俺はパソコンのデータを

うっかり消してしまったのだ。

幸いすぐに気づいてデータを格納してある1TBもの容量の

ハードディスクドライブを復元する作業を調査。

海外の復元ソフトを使ってディスク内の復元可能なデータ

だけは全て救う事ができたけれど、1TBもの大容量だと

スキャンだけでも20時間かかった。

そこから結果を精査し、重要データとブログ記事データ

を個々に選び、復元と確認とゴミデータの削除など、

10日間ほどかかり切りだったのだ。

不幸にしてYB125SPの集めたデータや写真は全滅。

また集めなければならなくなった・・・( 大泣き)

削除やフォーマットをする前にドライブ名やフォルダー名

やファイル名を再確認すれば済む話。

長年パソコンを使っていて初めての大失敗だった。

これもオイル残量確認方法と同じで、思い込みや勘違い

が災いしたのであった。

色々起きるもんだ。w

それでは皆様、ご安全に! (ヨシ!←一番危ない思い込み)

最近YB125SP他、YBR/YX、XTZなど同型エンジン車を愛好

するオーナーたちの交流の場として「YB倶楽部」が活動を始め

たそうだ。

以前から準備しているのは知ってたけど、いよいよ活動開始ら

しい。

http://ybclub.gnclub.org/

全国規模に発展した「GN倶楽部」の兄弟クラブらしいね。

我がブログは俺の一方的な覚え書き程度で頻繁なやりとりや交流は

行っていないので、ネット社会を越えた活動に興味があるYB系兄

弟車オーナーさんは参加してみると良いと思うよ。

話はずれるけれど、最近国内で出回り始めたGN125のFi版であ

る「GN125-3F」ってすごいね。

各所が改善されていて新時代のGN125って感じだった。

他にホンダのLY125ーFIも興味をそそる。

これもFi仕様でぱっと見YB125SPとGN125を足して2で割って、

Fi化して仕上げた感じかなw

共にSOXが独自で輸入・販売を行っている。

一方、中国ヤマハさんは・・・125ccモデルを完全に排除した。

でもこれは中国国内向けの販売の話であって、他国への輸出ために

製造は細々続けているみたいだ。

日本向けに正式な製造・輸出はしていないから、今後は新車のYB1

25SPを入手するのが困難になるだろう。

代替として上記の新型車を視野に入れると良いと思う。

Fi仕様は吸排気系改造が素人にとって極めて難易度が高い反面、

オイル交換や基本消耗品の維持管理を怠らなければ、キャブレ

ター式に比べて通年での安定運用が楽なはず。

カスタムは外装やライディングポジションにだけ情熱を注げば

済む分、余計な心配も無くて案外気楽でお得だと思うよ。

世界情勢が不安な中、いつまでこんな非正規輸入車を買う事が

できるのだろうか・・・?

絶好調な我がYB号なので特にネタを用意していなかったが、

連休を使って手持ちの部品で遊んでみたよ。

YB125SPの純正リアスプロケット。

純正リアホイール16インチからYBR用18インチに換装して運用し

ている関係で、使わなくなった43Tを保存していたのだ。

今現在、YBR用18インチホイールに合わせてYBR純正45Tリアス

プロケットで運用している。

過去のYBR運用時に前14T、後45Tの純正状態だと少し忙しいギ

アチェンジだと感じて、色々な歯数のスプロケットを試していた。

今回の条件はYBRと同じ前後18インチホイールなので、YBR125系

やYX125等にも参考になるだろう。

よって記事のカテゴリーは「YB&YBR雑記」とする事になった。w

45Tと43Tを比較。

幸いYB125SPの標準仕様・前14T、後43Tでもチェーンのコマ数

はYBRと変わらず118リンクのため、このまま43Tの変更しても

チェーンを2コマ切る必要が無い。

よって、リアタイヤを外す手間さえ惜しまなければ交換は簡単。

リアブレーキのダスト清掃のついでにと思えば気楽なので一石二鳥

な作業なのだ。

無事に交換できた。

これで前14T・後43Tの二次減速比は3.071になった。

約5%高速寄りのセッティングになる。

この値はYBR時代に前15T・後46Tにして快適運用できた3.067の

近似値だから問題ないと判断していたのだ。

二日間あっちこっちへ試走してきた感触は極めて快適。

60㎞/h時のエンジン回転数は4500RPM。

純正リアスプロケット時は4800RPMだったので、この300RPMの

差がかなり効いている感じ。

1・2速の吹け切りが遅くなってワイドレンジ化したから、街中が

快適になった。

また3・4速時の再加速や巡行も余裕が生まれたよ。

登坂特性は大きく損なう事が無く、問題を感じる場面は無かった。

さて、YBの純正リアホイール16インチで前15Tに変更する改造

も流行っているけど二次減速比が2.86のため前後YB純正と比べて

7%高速寄りになり、上り坂でのトルク食われが露見していたよね。

当時、前14Tのまま後41Tに変更して約5%高速寄りにして快適運用

だったから今回の感触と一致する。

・YB125SPの後16インチホイール時は前14T・後41T。

過去の記事を参照→「リアスプロケ41Tを試す」

・YBR系の後18インチホイール時は前14T・後43T。

・共にチェーンのコマ数は118リンクのまま。

これが日本の道路事情や運用形態に合ってると個人的には思う。

大陸民族のように超過積載や信号のない高速移動と事情が違うのだ。w

暇つぶしに手持ちの部品で遊んでみた結果、予想通りに走りやすい

改造になったのが嬉しい。

YB125SPやYBR125、YX125のエアーフィルターの掃除に

ついて書いてみるよ。

未舗装路も想定した乾式スポンジフィルターと乾式ペーパーフィ

ルターの二重構造なので、しっかり砂や埃などを除去してくれる

反面、掃除を怠ると燃費悪化や加速不良などを起こすので、時々

掃除すると良いね。

【掃除機で簡単掃除】

掃除機で細かい埃を吸い取っちゃう。

スポンジフィルターの表面に羽虫やタンポポの種がよく見つかる

よね。w

スポンジフィルターをめくる。

裏にペーパーフィルターが見えるよ。

スポンジフィルターの裏も掃除。

ペーパーフィルターも掃除する。

スポンジフィルターのおかげであまり汚れて居ないように見える

けど、かなり細かい埃が溜まるのだ。

裏側もついでに掃除。

完全な掃除とはならないけれど、何年も放置しているなら少しは

掃除の効果は表れるはず。

スポンジフィルターが劣化していたりペーパーフィルターが黒く

汚れて居る場合は新品に交換したほうが良い状況なのだ。

【疑似パワーフィルター化実験】

掃除ついでにスポンジフィルターを目の粗い物に交換して、

吸気抵抗を減らす疑似的なパワーフィルター化をやってみた。

ホームセンターのゴム部品売り場で見つけたフィルタースポン

ジを使ってみる。

純正と比べて目が粗い。

これでも羽虫や植物の種は除去できるけれど、微細な埃は最終的

にペーパーフィルターで防御させる塩梅。

ハサミでチョキチョキ。

簡単な加工でフィルターアセンブリーに装着可能。

これで吸気抵抗が減るから、あかたもパワーフィルター化した

ような感じになるので、抜けの良い社外マフラーやビッグキャブ化

と同時に行えば、燃調のバランスがとりやすくなる。

純正からスポンジフィルターを変えただけで燃調が薄くなる傾向

なのは試走やキャブレター調整で実証ずみ。

キャブのジェット類を少し濃い方向へ振ると良いだろう。

キノコ型パワーフィルターと違って雨天時でも安心して走行できる

純正フィルターボックスの疑似パワフィル化。

ジェット類を大きく変更する必要が無いため、燃調で苦労する事が

少なくてよろしい。

雨続きの休日でネタが無いと思ってたらひとつ思い出した。

昨年の夏に我がYB号に搭載したキャブレターVM22の話。

約1年間使ってみて通年で絶好調なのだ。

リンク→VM22型キャブを使ってみた

そして気づいた点は同じ形式のキャブレターを搭載されている

2007年式YBR125よりも力強くて瞬発力が高い事。

過去画像を漁ってみたところ、どうやら中国ヤマハ純正の

VM22用ジェットニードルの形は違う事が判明したよ。

今現在搭載のジェットニードル。

先端が純正と比べて細い。

VM22の内部部品のリペアセットと同型。

これの影響で純正ジェットニードルよりも走りが元気なのだ。w

スロットル開度が大きい時に、社外VM22付属品の方が燃調が少

し濃くなるため、トルクフルで元気に走る印象になったんだと思う。

VM22リペアセットの内容。

チャイナマートID検索番号 13539223160 (約600円)

VM22型キャブレター搭載の旧型YBR系の整備時に、このリペア

セットを利用すると、ついでにジェットニードルも元気仕様に

できちゃうよ。

リペアセットのジェットニードルの調整範囲。

純正が3段に対して5段に増えて、より細かい調整が可能。

最初に純正品の調整距離に合わせてセットし、その後は実際の

走りに合わせて前後に微調整して追い込めば良い。

旧型YBR系のキャブレターメンテナンスの時にはリペアセット

を利用すると楽だよ。

劣化したOリングやパッキンも交換できるし、個別に注文して買う

よりもはるかに安くて集める手間が無い。

我がYB号は改造というきっかけで搭載した社外VM22だけど、

現行型のYBRやYB/YXの場合はビッグキャブ化の手法で社外VM

22を搭載できる。

湿度がかなり高いこの季節でも元気に走る事を少し不思議に思って

あれこれ考察した結果でした。

YB125SPやYBR125系、YX125やXTZ125Eに使える安価

な中国製140ccボアアップキットの実態が分かったよ。

以前YBR乗りの知人のために代理購入し、その手間と引き換え

に部品の採寸や品質調査などをさせてもらったのだ。

注意:これからの内容はボアアップの作業方法じゃなく、キット

の特徴や不具合例、追加工による改善例、成功例や注意点だけ。

ボアアップしたい人はネット上の改造経験記事やYouTubeの失

敗からの成功動画などを閲覧し、当ブログでおなじみのYBR12

5サービスマニュアルやエンジン分解作業記事を参照して、各自

の技量や経験で判断してください。

用語などを見て「なるほど、さっぱりわからん」状態なら無理

と思った方がよいだろう。

タオバオで見かけるボアアップキットの一例。

ボア径57.4㎜、ストローク長54.0㎜で約140cc。(139.74cc)

約15cc程度の排気量増加が見込まれる。

販売店の表記に150ccと書かれた物が多いけれど、実際は140cc

なのだ。

検索用語「YBR125改装150」

これ以上の排気量用ボアアップキットはシリンダースリーブ外径

が大きくなって純正状態のエンジンに合わず、エンジンのクラン

クケース穴の拡張改造を必要とするため、素人個人による載せ替

え改造としては現実的ではない。

買うなら140cc版一択。

【バランサー接触問題と解決方法】

中華ボアアップキットに付属のピストンには問題が起きる物

が存在する。

スカートの飛び出しが長く、これがバランサーと接触してしまう

実例があるのだ。

スカートとバランサーの位置関係。(動画から抜粋)

ピストンが下死点まで下がった時に、バランサーが直近を通過す

るため、ボアアップでピストン径が大きくなると接触してしまう

のだ。

パキスタンのバイク屋さんYouTube動画から抜粋。

吸気側スカートの下部に接触箇所が見える。

そして対策として赤線付近までヤスリで削って回避していた。

日本人のYouTube動画でも同じ問題が露見し、やはりスカートに

追加工する事で解決していた。

接触音はエンジン始動後「カリカリ」とか聞きなれない音がする。

それなのに試走までやってピストンが粉砕してしまい、分解修理

に苦労した人も過去に居たのだ。

対策済みキットもあるようだけど・・・

タオバオで見かけた販売店の写真で問題のスカート長を短く削っ

た物があった。

ただし、本当に対策品が届くかどうかは、あの国の品質管理なの

で不明だ。w

未対策品が届いたなら、自分で削れば良い。

アルミだから棒ヤスリでゴリゴリ削れば済む。

読者様はこんな追加工で接触回避に成功している。

実際どのくらい削り込めば良いかは現物しだいなので、先人さん

達の例から判断すると約3~4㎜削れば良いだろう。

スカートの立ち上がりの角付近まで削れば接触しないはずだ。

さて、俺が入手したボアアップキットは偶然にも対策済みの

ピストンが付属していたよ。

ただし、削り込みの仕上がりが荒かったので、さらに約1㎜ほど

削って細かい紙やすりで均しておいた。

【ピストントップの接触問題と対策】

バランサー接触問題の他にピストンの頭がシリンダーヘッドに

接触して「ガリガリ」と異音が起きる実例が報告された。

ピストンヘッドが飛び出している。

この原因はキット付属のシリンダー下部の紙ガスケットの厚みが

薄くてピストンが飛び出したのだ。

付属の紙ガスケットが0.5㎜厚だったらしく、予備用に入手して

おいた他のガスケットを追加し二枚重ねした結果、飛び出しを回

避できて大きな打音は無くなったとの事だ。

俺が入手した物を確認。

0.9㎜あったので実装結果は問題なかった。

ボアアップキット付属の紙ガスケットの穴径・穴位置寸法は

純正と同じだった。

よって厚みだけ0.9㎜~1.2㎜あればそのまま使う事ができるから、

届いた物をノギスで測る事。

測るのが困難なら市販の1.0㎜厚ベースガスケットシートを入手

して、付属ガスケットを台紙代わりにデザインカッターや彫刻刀

で切り出して使えば良い。

デイトナのベースガスケットシート1.0㎜。

これ1枚の面積でシリンダーガスケットを1枚作る事ができる。

なぜ少しの隙間が必要なのか?

エンジン設計の基本にピストンデッキクリアランスと言う隙間を

設ける手法があるとの事で、熱膨張や上死点付近で慣性が起きて

もシリンダーヘッドに接触する事を回避する技法。

特に中華ボアアップキットの場合、シリンダーヘッドの燃焼室の

容積は加工でもしないかぎりそのままのため、圧縮比が高くなって

しまいがち。

これも回避するためにもピストンデッキクリアランスを1.0㎜程

度は確保したい。

でないと高圧縮になってハイオク専用エンジンになってしまうのだ。

俺が入手したセットの0.9㎜厚ガスケットで問題なかったとの

話だった。 (画像提供・実装したYBR氏)

気持ち的には1.0㎜~1.2㎜のガスケットに換えてもう少し圧縮

を下げてレギュラーガソリンの範囲内に収めたいな。

【その他、採寸して気づいた事】

かなり昔、この手のボアアップキットが出回り始めた頃に、

吸排気バルブとピストンヘッドの接触回避のための半月型の掘り

込み(バルブリセス)の位置が不適正で、バルブ衝突が起きる例

が一部の販売品に有ったけれど、最近はその話題を目にしなくな

ったなあ。 リンク→ ボアアップの机上調査

俺が入手したピストンのリセス位置を確認してみた。

YBR時代の買い置き純正ピストンと比較してみた。

偶然スケールの幅が純正の中心からのリセス距離と一致したので、

ボアアップピストンと比較したところ、問題無い距離と彫りの深さ。

過去に純正状態でハイカムを入れて問題無しだったから、このピ

ストンでもハイカムを使う事は可能だと予想する。

追記:前出のガスケット2枚使用のオーナーさんがその後、タオバ

オ特産のYBR用ハイカムを導入し、問題無く高速道路を楽しんでる

との話が舞い込んだ。

何となくボア径を測ってみた。

ボアゲージ測定じゃない表示誤差はあるが57.4㎜。

シリンダー裏を観察。

ここに何かの溝があった。

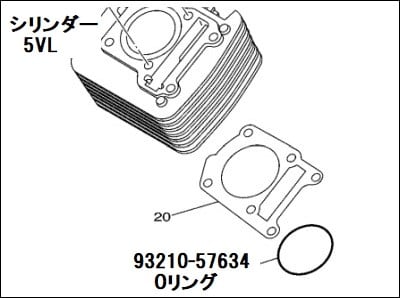

素材が旧型5VLシリンダーなのでOリングの埋没溝と思う。

YouTube動画で確認。

たった一人、海外の配信者が紹介していたよ。

このOリングが使える。

日本国内で入手可能。

中国ボアアップキットにこのOリングは付属していないし、今ま

で日本のボアアップ実行者の誰一人この事について公開していない。

ガスケットの気密性だけで大丈夫なんだろうけど、二枚重ねに

した時に気密に不安があるならOリングを入れておけば良いと

思う。

実際Oリングを追加装着してもらい、問題は起きなかったよ。

ピストントップ径も採寸。

クリアランス計算は面倒なのでやらなかったけど、実際に問題は

起きていない。

付属のピストンピンを採寸。

直径15㎜規格のピンだな。

ピストンピン長も測定。

こんなところまで測定するのは、よほど暇だったんだろう。w

まさかと思って純正の125cc用ピストンピンも測って比較した

結果、なんとボアアップキットの物と寸法互換だった。

これで補修品の入手が楽で確実になった。

互換ピストンピン品番 2TK-11633-00 1134円

国内正規販売車 TT-R125/TT-R125L/TT-R125LW/

TT-R125LWE/FZ400/FZR400/XJR400

暇つぶしついでにピストンピンでお互いを並べて比較。

左が125cc、右が140cc。

ボアアップピストンに3つほどオイル散布穴が増設されている。

これは油膜保持に有利だ。

ピストンピンクリップ(サークリップ)を採寸。

このサークリップは再使用不可能な物なので、できればやり直し

のための予備を保存しておきたい。

そして、このサークリップも国産車の部品で代用可能だと分かっ

た。

サークリップ 93650-16068 97円

先のXJR400他、TT-R125などの物と同一。

ピンを抜くのに片側だけサークリップを外すため、一回1個の

予備品で済む。

ピストンリングを確認する。

ものすごーく見えづらい印字でATGがトップリング、Aがセカン

ドリング。

この表示は大切で以下の順番と上下方向でピストンに組み込む。

組込方法はネットの記事や動画でいくらでも解説してあるから、

予習すれば出来るはず。

各ピストンリングの合口方向も重要。

ヤマハ・ホンダ・ワカサキ・スズキ、各社それぞれの流儀がある

らしく、しかも車種によっては角度に違いがある事もあるそうだ。

結局のところ上下お互いのリングの合口方向を一致させないのが

必須なので、シリンダーを組む時に方向を確認調整すれば良い。

参考記事リンク→ピストンリングの合口。(一国オート販売様)

ヘッドガスケットはボアアップ専用品。

ボア径変更のため内径が純正125cc用よりも大きい。

よって補修品は125cc用で代用できないから、ヘッドガスケット

の予備品はボアアップキットと共に注文した方が得策だ。

メタルガスケットだから再使用すると圧縮漏れを起こす可能性が

高い。

後日、予備のピストンリング、ピストンピン(クリップ付き)、

上下のガスケットは以下のお店で買える事がわかった。

チャイナマートID検索番号:563436578264

なおボアアップキットのピストン関係を調査した結果、57.4mm

ピストンは中国ヤマハのスクーターGY6-150用がベースになって

いると思われる。

わざわざキット専用に設計・製造していちゃ格安な販売価格に

収まるはずが無いので、そんなもんだろう。w

おかげでGY6-150で辿るとキット関係の補修用品として転用可能

な品々も見かける。

【ピストンピンプーラーを自作しよう】

純正ピストンからピストンピンを抜く時に運よく素直に指で

押して抜ければ良いけれど、少し固着している場合もある。

そんな時に横から棒でトントン叩いて抜くのは厳禁。

へたするとコンロッドの精度が落ちて耐久性が下がってしまう。

こんな抜き治具を用意すると解決。

抜き側のサークリップ(ピストンピンクリップ)を外してから

装着し、ボルトを指で固定しつつナットを締めこむとピストン

ピンが抜けてくるのだ。

ボアアップピストンへの挿入でも差し込みが渋かったら、反対

方向にセットすればインストーラーとして使える。

特殊工具としてメーカーやタオバオ品が存在するけれど、素人

は数回程度しか使わないのでこんな自作品で十分なのだ。

水道管のTSユニオンソケット16(継ぎ手)を切る。

内径16㎜なので抜けて来た直径15㎜ピストンピンが中へ逃げる。

こんな部品構成。

どれもホムセンの水道管やネジ売り場で見かけるし、安価なので

1個作っておけばピストン交換時に手早く出来るよ。

以上が代理購入したきっかけに採寸や収集した情報でした。

【ボアアップ車に乗ってみた】

採寸してから知人にキットを渡して1か月くらい経ったある日、

意気揚々と現れたのだ。w

軽二輪登録のために寸法写真を撮影したり書類を揃えたりで、

そっちの方が作業より面倒だったとの事。

登録方法は地方によって微妙な違いがあるらしく、交換作業前に

必要記録を調べて写真などを残した方が良いらしい。

キット部品の製造会社を明記する時は「重慶建設ヤマハ(中国製)」

と書いても大丈夫だったってさ。

実際ボアアップ用シリンダーは建設雅马哈(JIANSHE)が生産し

ているしね。

早速乗せてもらった。

・予想に反してマイルドな印象。

たった15cc程度の増加なのでバランサー効果が残ってる。

・明らかにトルクが太くなった。

3~5速の加速時と登り坂で差が良くわかる。

タンデムや大荷物載せ時に差が出ると想像する。

知人のYBRは旧型のため、搭載キャブレターはVM22型。

燃調をやり直してメインジェットを#100に変更したそうだ。

VM22キャブレターのメインジェットはミクニ丸型大。

純正メインジェットは#97.5なので、1段(2.5番)濃くした程

度で収まっていた。

ノーマルマフラー・ノーマルエアクリーナーでこの燃調。

15cc程度の変化でも微妙なキャブレター調整は必要だ。

ボアアップ後は保土ヶ谷バイパスや圏央道を気軽に使う事が

できて楽しいらしいが、時速100㎞連続の高速道路は苦しかっ

たと話していた。

ギア比の他、ネイキッド車特有の風圧抵抗が大きいのが原因な

ので、高速道路を長距離移動に使う事が多いなら150~250cc

のカウル付き車に乗り換えた方が快適だろうと。

慣れてきたらキャブレターをPZ27に変え、エアクリーナーの

スポジンを外し、クラッチが滑るようだったら5枚化強化クラッ

チに変更、最終的にはハイカムも体験してみたいと話していた。

「まるでモンキー系の改造沼じゃねーか!爆」と笑ってしまった

けれど気持ちは分かるなあ。

輸入なら改造部品は安いし、当ブログや他所様が情報公開してい

るので手探りする必要が無い。

さて、別の読者様が140cc化を実行する話を目にしたので、キ

ャブレターのメインジェットの番手変更を進言しておいた。

2011年式以降のYBR系・YBSP・YXは負圧式キャブレターBS25

を搭載している。

BS25キャブレターのメインジェットはミクニ丸型小。

YBや2011年以降YBR、YXの純正状態は#110。

吸排気が純正状態と仮定して#112.5に変更すれば良いだろうと

話したら実行の結果、調子よく走るとの事だった。

マフラーやエアクリを変更しているのならこの値やキャブ口径が

適正かどうかは実際に調整してみないと分からない。

こうなると改造者本人しか判断できないのだ。

【メインジェットの互換性を実験】

ミクニ丸大と丸小の違いは頭の大きさくらいで番数(穴径)の

規格は統一されているから、試しにBS25キャブに丸大をセット

してみた。

問題なく付いたよ。

フロートチャンバーの接触有無を確認。

接触せず、問題無し。

これで、例えば手持ちにミクニのメインジェットがあればVM22と

BS25それぞれに装着できるので、臨時の燃調に使える。

燃調が決まったら正規の大きさに交換するか、そのまま使えば良い。

【その他の情報】

タオバオでボアアップキットをあれこれ眺めていた時にこの

ピストンを使ったキットが目に留まったよ。

純正ピストンと同じようにちょいハイコンプなヘッド形状。

スカートも短くて大丈夫そうなんだが、やはり圧縮比の増加が

気になる。

実物が手元に無いので何とも言えない。

ハイコンプに見せかけて例のピストンデッキクリアランスを大き

くして無駄な圧縮比増大を防ぎ、レギュラーガソリンに対応して

いるのかも?

いや中国ではオクタン価が日本のレギュラーとハイオクの中間的

なのが一般的なので、そこまでこだわるかどうかは不明なのだ。

だれか人柱カモーン!w

【ローターカバーを換えた方が作業が楽】

エンジンの腰上を分解する時に避けて通れないのが圧縮上死点

にセットする工程。

YBやYX、2013年式YBRからローターカバーのサービスホールが

点火時期の確認窓だけになってしまった。

ギアを1速に入れて後輪を手で回して合わせる裏技は結構大変だし、

色々不都合が起きる。

エンジンオイルを抜いてローターカバーを外して作業する方法しか

無いけれど、これにも問題が起きるのだ。

ローターカバーを外すと上死点合わせの▽印もカバーと一緒に外れ

るからマグネットローターを回したところで合わせる位置が不明に

なる。

こんな工夫しかできない。

▽の頂点と1/2底辺を結んだ延長線を事前に書き、クランクケー

スに位置合わせの印をつける。

これでローターカバーを外してもどうにか臨時の圧縮上死点が

出せるのだ。

カムシャフトタイミングの最終確認はカバーの仮止めと上死点

マークの一致確認の繰り返しが必要。

すごく大変だから何かの機会にローターカバーを旧型YBR用

の物に換えると良い。

クランク軸にアクセス可能になる。

参考記事のリンク→ ローターカバー交換

【バリ取りと洗浄をすること】

ボアアップキットのシリンダーやピストン及びローターカバーは

良く観察すると所々にバリが残っているはずだ。

取り付け作業前にバリ取り作業を必ず行う事。

目の細かい棒ヤスリや紙やすり、カッターの刃で残ってるバリを

除去し、部品全体を良く洗浄掃除してから使う事をお勧めする。

【高品質ボアアップキットもお勧め】

ここまでの話を見て中国製の品質に不安があるだろう。

少々値段は高いけれど高品質なポン付けボアアップキットが存在

している。

SP武川のS-Stage ボアアップキット 138cc。

元はXTZ125用でハイカムも別にあるし、安心確実な日本の老舗

メーカー。

http://www.takegawa.co.jp/products/list.php?category_id=1866

スペインの部品メーカー エアサル社のボアアップキット。

アルミニカジリメッキシリンダーの高耐久品。

http://atop-store.com/shopdetail/000000002037/ct17/page1/order/

ベースガスケットは2枚重ねだね。

昨今のバイク屋さんは出所が怪しく説明書も無くて要加工な

改造部品の取り付けは受け付けないはず。

もしもボアアップキットを持ち込んで載せ替え依頼したい時は、

この2社の物をお勧めしますよ。

____________________________

以上、昨今の中華ボアアップキットの実態を書いてみたけれど、

結局まとまりの無い内容になってしまった。

そもそも俺自身が交換作業をしたわけではないから、写真を撮っ

たり作業要領を時系列で並べられないのだ。w

・ピストンの吸気側スカートを確認し、長ければ削ること。

・シリンダーやピストンのバリ取りと洗浄をすること。

・シリンダーガスケットの厚さが薄い時は1.0㎜厚で自作するか

純正相当品を2枚重ね。

要約するとこの3点だけが注意点だね。

上手く使いこなせば実用できる程度の中国製ボアアップキットだ

と分かったのが収穫だ。

タオバオで2千円台、アマゾンやヤフーショッピングなど通販

会社から5~6千円で買えるYB/YBR系中国製ボアアップキット。

作業手順や必要工具と知識、やってはダメな作業や道具の使い方

は他のWEBサイトやYouTubeで勉強してくだされ。

失敗例とその後の対処が一番参考になるよ。

長々ご覧いただき、誠にありがとうございました。

以前、AZの燃料添加剤の効果を確認するためにエンジンを開け

たんだけど、その時に気づいた事があったので平成最後のブログ

ネタにするよ。w

どうせシリンダーを外して観察するんだから、シリンダーラ

イナーにあるはずのOリングを新品交換するつもりでOリングを

用意していたのだ。

ところが、分解してみるとライナーにOリングが組まれていなか

った・・・

旧型であった07年式YBR125所有の時にパーツカタログを散々

眺めていたので、ここにOリングがあるはずだと思っていたのに

無いのだ。

慌ててYB125SPのパーツカタログを再確認してみるとOリング

が無い!

適当に旧型YBR125などを確認してみると、パーツカタログに

Oリングが記載されている。

どうやら仕様変更でOリングを組み込む事は無くなってたようだ。

YB125SPのライナーを良く観察しなおすと、Oリングを埋没

させる溝が無い。

この状態でOリングを組むと、潰れても逃げ場を失って正常な密

閉状態にならない。

結局用意したOリングは使わずに元の状態で組んだよ。

後で色々な年式・型式のパーツカタログを調べてみた。

・シリンダー型番 5VL の時はOリング有り。

・シリンダー型番 1BK の時はOリング無し。

年式型式によって違いがあるようで、XTZ125Eは中国生産でも

南米向けは5VL Oリング有り、中国国内向けは1BK Oリング

無しの仕様。

細かい仕様違いがこんなところで露見したのだった。w

なお、ライナーのOリングは幸いな事に日本国内で入手が楽なのも

判明したよ!

・セロー225系

・TW200/225

以上の車種用も共通の部品番号 93210-57634

これで旧型YBR125などの腰上分解整備時は安心だろう。

平成のネタは平成の内に。

それでは良い令和時代を!

キャブレターとエンジンを繋ぐジョイント(インテーク・マニ

ホールド)のOリングが経年劣化すると、気密が低下してエンジン

が不調になることがある。

エンジンの熱をもろに受ける場所にあるゴム製のOリングなので、

硬化して劣化するのだ。

弾力が無くなり、平たく潰れたまま硬化する。

アイドリング状態でインテークとエンジンヘッドの接合部に

パーツクリーナーを吹きかけてみて、回転が変化すればこのOリ

ングが劣化して気密漏れしている証拠。

少し不調を感じたら確認してみるのをお勧めしますよん。

新品に交換すれば直せるので部品を入手すれば良いんだが、こ

れに少し問題があった。

純正部品番号は93210-30801だけれど、日本国内では入手不

可能だと判明した・・・

いつもの様に代替品を探した結果、国産車にも採用されている

同型Oリングを見つけたよ!

部品番号 93210-30611 Oリング

実際に装着確認しているから問題ない。

これはYB125SP、YBR125全年式・全シリーズ、YX125、

XTZ125系(南米・中国)に使える。

国産車だとXT250T、ビラーゴ250、SRV250、ルネッサ250、

マジェスティ250、ドラッグスター250に採用されているので、

国内のバイク屋さん、バイク用品店、通販でも注文入手が可能。

追記

読者様からOリングの互換表情報をいただきました。

海外の互換資料サイトです。

http://www.pivotworks.com/Default.aspx

これで入手難とは完全におさらばだ!w

サイズ 内径30mm、外径34mm、線径2mm

・スズキ:51178-28H40

・ホンダ:91355-MEN-A31

・ヤマハ:93210-30611

経年劣化して硬化したOリングを交換すると嘘のようにアイドリ

ングや低回転域、加速などが改善する可能性が高いので、1個買い

置きしておくと良いだろう。

昨日今日は午後や夕方から天候不安定になる予報だったので、

身近な事で過ごしたよ。

先日、バイク仲間のYBR125Kのスロットルケーブルの動きが

若干悪くてゴリゴリした感触が起きるという話が舞い込んだ。

昨年ビッグキャブ化したオーナーさんの話で、部品は我が家

から供給。

中国ヤマハの「JYM125-8 劲傲125」用を使ったので、俺が

使っている物と同じ。

確かに少しゴリゴリした感触は起きている。

幸い改造用スロットルケースはホンダ系用の穴も併設されていた

から、手持ちの中国ホンダ車のスロットルケーブルに交換して

あげた。

CG125用スロットルケーブル。

id=13539091636 検索用語「CG125 油门线」

交換した結果、ゴリゴリ感が減ってグリップの回り方も軽くなったよ。

良い結果になったから、今日は我がYB号も交換してみる事にした。

使ったのは新大洲本田のSDH125-46用。

id=8928377625 [46/46B/49顶杆机]

検索用語「SDH125-46 油门线」

インナー長、アウター長、引き出し長はほぼCG125と変わらない

し、以前YBR号で試したから問題ない。

詳しくはこのリンク先を。ビッグキャブ用スロットルケーブル

ただし、今現在のYB号は改造用キルスイッチボックスに交換して

いる関係で、ケーブル穴にネジ山は切られていないのだ。

いよいよ買い置きしていたM10×1.25のタップの出番だ。

無事にネジ山を切る事が出来たよ。

元の穴径は下穴程度だから、そのまま加工する事ができた。

装着。

このSDH125-46用のロックナットは2面間が14mmなので少し

太くて若干ケースに干渉した。

カッターでケース側を少し加工してロックナットを固定できた。

他のスロットルケースとCG125用ケーブルの組み合わせでは

ケース無加工で締められたから、俺のタップ加工精度の低さが

原因なのかも?w

新ルート。

ケーブル長が若干短いから、こんな引き回しルートに変更して

装着した。

遊び幅調整部。

ゴムカバーをずらすとスロットルの遊び幅を調整する場所があるので、

適切な調整が可能だった。

交換後、俺のYB号もゴリゴリ感が減ってアクセル操作がスムーズ

になった気がする。

今まで特に不自由していなかったけど、改善された事は確かで気分が

よろしい。w

なんでケーブルによってゴリゴリ感が変わるのか不明だけれど、

インナーワイヤーの擦れ方に違いがあるんだろうな。

国産のホンダ車用ケーブルも流用できるので、長さなどを含めて

応用範囲が広いホンダ系スロットルケーブルの話でした。

ネタ用に中国から仕入れた異形スパークプラグのその後の話。

3爪や補助電極付など過去2種類を試して変化は感じ取れたけど、

今回のは電極が面白い。

タオバオ商品ID番号 13906574426 HIX-C7 約520円

国産のNGK標準プラグとさほど値段が変わらないので、メリット

があるか疑問だけれど、面白そうだから買ったのだ。

立派なケース入りなので、ネタ用に飾るのも良い。w

接地極の形が今まで見た事が無い形だよ。

電極が火球の広がりを邪魔しないように、輪っかにしてみたのか?

陽極は一応イリジウムを採用しているらしいが・・・ほんとう?w

昔からある異形プラグにスプリットファイヤってのがあるね。

スプリットファイヤはV字型接地極で火球対策をしているとの

事だけど、中国型はドーナッツ型を考えてみたんだろう。

★実際、火球促進効果の有無は素人なので不明。

みんな大好きNGKイリジウムプラグと比較しながら走行して

みたよ。

初回締め込み角度はNGK標準と違って約40度~45度付近が適正

な感じで、思い込み作業で締めすぎるとネジ山を壊すか外す時に

苦労すると思う。

3回ほど入れ替えながら加速や登坂感覚を感じ取ってみた。

・加速が少し力強い。

・登坂時のスロットル開度が少し小さくなった。

・NGKイリジウムプラグに戻すと力が弱い感じになり、あたかも

パイロットスクリューを絞り込んだようなトルク下がりになる。

・耐久性は不明。

失火対策用補助接地極付きプラチナスパークプラグと比較。

前回NGKイリジウムプラグと比較した補助極付きプラグでも効果

は感じ取れたので、どうなる事やら・・・

・大きな違いは感じ取れない。

・トルク増しの回転域が広くなった気がする。

結果、この二種類は値段差の割りに違いはあまり無かったけれど、

長期間の運用ではないから、今後の耐久性で差は出るかもしれな

いね。

素人の個人的見解だけど、異形スパークプラグの電極の体積増し

が燃焼室の圧縮比を若干上げる結果がトルク増しになったんだ

と思う。

点火プラグは失火が無く、適切な熱価であれば大きく変わる事

は無いと思っている。

今まで3種類の異径プラグで遊んだわけだが、どれが良いとかの

判断は難しい。

信頼性と安心感ならNGKだと思うし入手も楽だね。

中国産はわざわざ単品輸入するメリットは無いので、なにかつい

でに一緒購入するのが良いだろう。

左の3爪プラグに関しては耐久性は低かった。

せいぜい5000㎞で交換した方が良い感想だったよ。

安いからそれでも良いかな。w

他は未知数だけど、今の段階では真ん中の補助極付きプラチナス

パークプラグが一押し。

(商品ID番号 561735200874 A7TDI三爪铱金火花塞)

値段が約100円なので3~5本まとめ買いしてもNGK標準プラグよ

りもお買い得。

消耗したらどんどん取り換えるのなら好都合だろう。

信頼性最優先なら日本製プラグを推奨する。

余談

NGKの資料から抜粋。

色々な走行条件や車体の調子によって交換時期が変わるけれど、

約5000㎞くらいで電極の状態を確認して、判断するのが良いん

だろうな。

こんな感じに劣化していたら即交換だね。

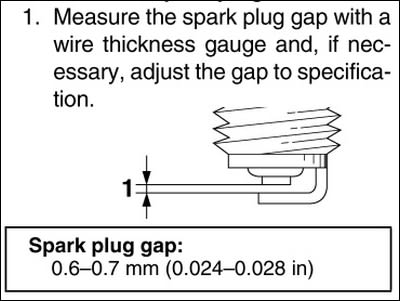

ところでYBR系エンジン搭載車の取説などにスパークプラグ

の電極の隙間距離が指定されているのはご存知だろうか?

点火回路の設計関係で、この隙間値で安定した点火が可能だから

確認ついでにシックネスゲージやプラグゲージで測ってみると

良いと思う。

ブルーコアエンジンの兄弟機・YS125系だとプラグギャップ

の指定は違う事が判明した。

YBR系エンジンに比べて少し広い感じ。

なお、NGK社の標準プラグがどうなっているか不明なので、

プラグギャップを車体説明書どおりに調整して最適かどうか

は不明だけれど、天下の日本ヤマハ設計という事を考えると、

NGKやDENSOの標準品に合ったECUの点火出力特性になってい

ると想像するよ。

試しにギャップ調整してみて、調子良いならそれでも構わない

だろう。

ひどく消耗していなければ以下の方法で延命・調整は可能。

ネイルケア用のダイヤモンドやすりで電極の丸まった角を鋭く

なる程度に研磨する。

隙間が広がるので軽く叩きながら隙間測定して説明書指定の値に

収めると良いと思う。

これで少し寿命を延ばす事は可能だから、次のスパークプラグを

入手するまでのつなぎには良いだろう。

ただし「くすぶり」を起こしているプラグに関しては電極奥の

カーボンが点火に必要な電気をリークさせている場合があるため、

いくら電極だけを掃除しても効果は無いから、さっさと新品プラ

グに交換し、もしも改造キャブレターなどで燃調が濃過ぎるなら

再調整して適正な焼け方に追い込むべきだと思うよ。

以上、遊びで買った異形スパークプラグのお話でした。

11月になってしまったようだ。

先日のオフ会やSNS上の話題でYB/YBR系エンジン搭載車に

ハイオクを入れると、加速感やパワー感が上がったり燃費が

良くなったって話があった。

実は俺も春からハイオクを入れつづけているのだ。

別にレギュラーが不適合ってわけじゃなさそうなんだが、違い

が出るのは確かだ。

読者様の一例

「燃費 51.80km/L 過去最高燃費を更新」

普段はもっと悪いらしい。

「ハイオクを入れた結果、平均36km/Lが、40km/Lに」

街中加速も良くなったとの事。

俺も平均42~45だったのが46~48へ上がったので、昨今の

ガソリン高でも嬉しい。

YBR用オーナーズマニュアルを参照すると・・・

「無鉛ガソリンを使え。有鉛ガソリンを使うとあっちこっち

ダメージが起きるよ。オクタン価91またはそれ以上を使って

みてノッキングが起きた場合は違う銘柄に変えてね(要約)」

と記載されていた。

有鉛ガソリンは今や絶滅種なので気にしなくて構わない。w

YB125SP中国語オーナーズマニュアル。

「オクタン価90以上をあーたらこーたら・・・(要約)」

さて、日本の場合は基本的にレギュラーとハイオクの二種類しか

販売されていないよね。

日本のオクタン価は91(レギュラー) 98(ハイオク)となっ

ているから、レギュラーでも問題なしなんだけど、諸外国の事情は

少し違うようだ。

イギリス 95 97 100

中国 90 92 93 95 97 98 99 など

レギュラーやハイオクで区分けせず、オクタン価を明記して販売

されているらしい。

南米はバイオエタノールが主流で、現地仕様のYBR系はCDIなどの

特性を合わせている可能性があるので考察から除外。

中国の販売実情。

地方やスタンドごとに扱う範囲がバラバラらしくて、だいたい

92~98が多いそうだ。

現地バイク乗りは93~95を入れる事が多いらしく、日本のレギュ

ラーとハイオクの中間のオクタン価。

というわけでレギュラーでも問題無いけれど、ハイオクの恩恵

は大きいと思うよ。

また、ハイオクには吸気系や燃焼室を綺麗にする洗浄剤が含まれて

いるのも見逃せない。

走りが良くなりつつ燃費も向上すれば、1L当たりの実売価格差の

10~11円は気にならなくなるね。

特に燃費が良いYB/YBR系だと、例えば10L毎に給油したところで

差額は100円程度。

仮にハイオクで燃費向上してレギュラーよりも30㎞多く走れるなら

差額は相対的に縮まる計算だ。

試しにレギュラーから数回ハイオクへ変更して、体感が変わらな

ければ元のレギュラーに戻せば良いし、エンジンを改造する手間も

必要ないから、極めてお手軽なチューニング遊びだと思うよ。

リザーブに切り替えるぎりぎりまで消費させて、交互に入れてみる

と違いが分かるだろう。

以上、ツーリングネタばかりじゃつまらないので、ガソリンのオ

クタン価の違いの話を書いてみました。

今日は注文していたネタが午前中に配達されたよ。

もう我がYB号は改造ネタがひと段落して、保守用部品くらいしか

買う物は無いのだ。

ブレーキパッド。

金刚豹 (ヂンガンバオ)社のブレーキパッド 5元(約100円)

商品ID番号 536802902571

を注文したのに、来たのが純正品っぽいパッドだった。w

「っぽい」って事で部品番号を検索した結果、他車種のピストンリン

グの番号だったよ!

つまり良くできた社外品で爆笑してしまった。w

観察すると模造品にしては過去最高の仕上がり品質。

上が正体不明な割に過去最高の制動特性を出す純正風社外品で、

下が今回同封されていた物。

面白そうだから早速使ってみる事にしたよ。

約100円でどれだけ実用できるか興味津々。

変態プラグ~!

左は竜巻燃焼効果を起こすらしいイリジウムプラグ。

商品ID番号 13906574426 HIX-C7 約520円

右は失火対策の補助陰極付きのプラチナプラグ。

商品ID番号 561735200874 A7TDI三爪铱金火花塞 約105円

どちらも安いからネタ用に買ってみたのだ。

どうせ消耗品なので、ダメだったりダメになったらどんどん変え

れば済む。

NGKイリジウムプラグと中華変態プラチナプラグを比較。

中華プラチナプラグは一見凄そうに見えるけれど、点火なんかは

失火せすに点けば何でも良いのだ。

装着してみた。

締付角度は約40度くらいが適正。

密閉用座金の構造の関係でNGK社の指定締付よりも少ないので

注意。

ブレーキパッドとスパークプラグを交換したので試走。

近場の徘徊ルートを往復しながら感触の違いを探ってみたよ。

ブレーキパッドは慣らしが十分でないので、愛用の謎パッドよ

りもまだ食いつきが悪いが国内某社外品(〇TB)より良い感じ。

慣らし完了までしばらく本格的な評価は控えるよ。

スパークプラグの感触は良好。

NGKイリジウムプラグと交互に4回入れ替えながら往復してみた

ら、違いが出てしまった。

中華変態プラチナプラグの方が5千回転以上のトルク(加速感)が

良い。

思うに陰極が3つも付いている関係で、シリンダー内の容積が

減って圧縮比がちょっとだけ上がった結果だと思う。

前に紹介した三方向3爪プラグも似たような結果だったので、

悪い製品では無いだろうが、値段相応の品質(耐久性)になる

と思うよ。

スパークプラグはどこの国製に限らず消耗品なので、適当な時期に

どんどん新品に換えるのが適切な保守方法だね。

以上、ネタ用品の感想の第一弾でした。

帰宅早々嬉しいニュースが舞い込んできた。

寿命が短めで切れやすいと評判の中国車体YB/YBR/YX用のクラッチワイヤーだけ

ど、中国ホンダ製CBF125用と共に日本製強化クラッチワイヤーが開発・発売され

たようだ。

バイク輸入販売を手掛けてるお馴染みの株式会社アトラスがついに立ち上げって

強化クラッチワイヤーを開発・販売したとの事。

「国産ステンレス素材にこだわり、純正クラッチワイヤーよりも高耐久、耐摩耗、

高寿命を実現しました。

補修部品として、今お使いの純正と交換し不意のクラッチワイヤー切れトラブルを

未然に防ぎます。(抜粋)」との事だ。

尚、YBR125用の関しては同一ワイヤー仕様であるYX125系にも使えるとの事。

YS125はエンジンとワイヤー仕様が違うので不可だけど、今後YSの販売台数が

増えれば追加開発されるかもしれないから、アトラスのHPを時々見ると良いだろう。

詳しくは株式会社アトラスのHPで。https://www.atlas-kk.co.jp/aec/user/

当ブログではYB用の代替品としてセファー750純正クラッチワイヤーを特定

して過ごしたけれど、専用品なら工夫の必要も無くポン付けだからありがたい。

輸入通販会社などが販売している中国製純正品やコピー品を買う事はできるが、

純正車体付属の正規品でさえ切れやすい現実を見てると、不安を抱えながら

同じ品質のもので過ごすよりも、日本製の強化品に換えた方が安心感は増す

と思うよ。

出先で切れて立ち往生、せっかくのツーリングが台無しになったり、レッカー

移動や帰宅の交通費などの出費を考えると、約2500円程度のワイヤー代は

保険として安いもんだ。

ただし販売元は「装着時と日常点検でのマメな注油は必要です。(抜粋)」と

注意書きもしてあるので、これは国産バイクと同じで未整備・乗りっぱなしで

は寿命が短くなるから、普段の管理は今まで通りに定期的な確認と注油はすべ

きだね。

以上、俺にも皆さまにも有益なCBF/YB/YBR/YX用の強化クラッチワイヤーの

ニュースでした。

鉄は熱いうちに打てw 急いでブログネタにしました。