雨で暇だから燃料タンクのキャップの話を書いてみるよ。

国産ヤマハ車にも使われている伝統の形。w

さて、環境対策法関係でこのキャップに呼吸口がある年代と

排除された年代が存在するわけだけど、中古車体や修理などで

旧型に新型のキャップを付けると不具合が起きるのだ。

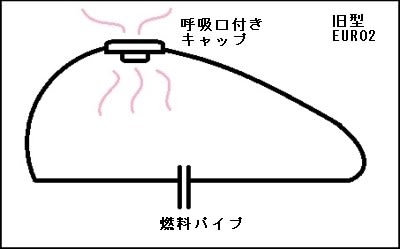

旧型の構造。

キャップに呼吸口が有り、内部気圧を外気圧と同じにすることで

燃料排出を円滑にすると共に、真夏の高温で蒸発するガソリン蒸

気を大気に放出させてタンク内の圧力が上がらないようにしている。

これが昔の方法。

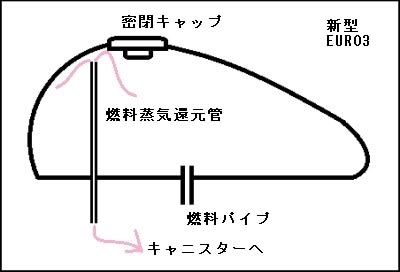

新型の構造。

EURO3規制車体からはガソリン蒸気の大気放出を禁止して、活

性炭のキャニスターを介して燃焼させる機構が義務付けられた。

よってキャップには呼吸口が無くて密閉構造になったのだ。

いったいどんな構造差があるのか気になってたから、この目で

確かめてみたくなって調べてみたよ。

旧型セット。

YBR時代に買い置きしていた予備のキャップ・メインスイッチ・

サイドカバーキーの3点セットを取り出してみた。

比較してみた。

う~ん、さっぱりわからんw

ところが良く観察すると違いがあったのだ。

こんな所に穴が!

旧型には穴がある!

ここは傘の裏みたいな位置で外気側になるのは確かだね。

旧型をそのまま分解してみた。

ロック機構はこんな感じ。

さらに分解を進める。

ここまで分解可能だと分かった。

謎の穴付き部品がある。

新型であるYBのキャップも分解してみる。

穴が無い!

旧型の謎部品の右側が偶然にも外れたので観察。

やっぱり穴を通じてタンク内とタンク外を呼吸できる構造になって

いたよ。

実は何名かの方が中古YBRなどを入手したけど、タンクキャッ

プを新しい物に交換したら不調になった話があり、規制年代をま

たいで旧型に新型キャップを使うと呼吸困難になってガソリンが

キャブへ流れにくくなる症状が出るのだ。

タオバオでセット購入する時などは年代や車種を特定限定して入手

しないとならない。

しかも果たして呼吸口付きが本当に来るのかも不安要素。w

対策案。

要は穴を開ければよいので、この位置に1.5mmの穴をドリルで

開ければ済む。

サイドスタンド駐輪時に大雨が降ると右側Aに多く雨水が流れる

関係もあるので、BとCのみ開ける考えもあるね。

正規旧型のAの部分がスチールボールのワンウェイバルブ構造に

なっていたのは、この関係だと想像する。

AやBに穴開けしたら、そこにスポンジ片でも埋めて防塵構造に

すれば良いかな?

穴あけにはピンバイス構造のドリルが最適。

ダイソーでこんな精密ドリルが売られているので、ゆっくり開け

て表の金属カバーを貫通しないようにすれば良いと思う。

樹脂構造体と金属カバー間の隙間が呼吸路になれば良いわけだ。

組み立てにコツがあった。

ロック用爪とスプリングはグリスを仮止め接着剤として使う。

こんな感じの乗せておく。

固定部品を被せる。

パッキンスプリングまで押す感じに押さえてからネジ止め。

一回成功すればコツが分かって二回目以降は簡単だったよ、

というわけでタンクキャップに関しては

・2011年式以前のYBRは旧型で呼吸口付き。

・YBR125Kは全て密閉式。

・キャニスター付きモデルの2011年式以降のYBRやYB、YX、

中国版XTZ、YSは新型。

・旧型に新型を使う事情が発生した時は穴を開ける事。

・新型に旧型を使っても不具合は起きない。

・新型のキャニスター機構を外す事情がある場合は旧型を使う

か穴開けするか、キャニスター配管を大気解放構造にする。

こんなまとめでした。

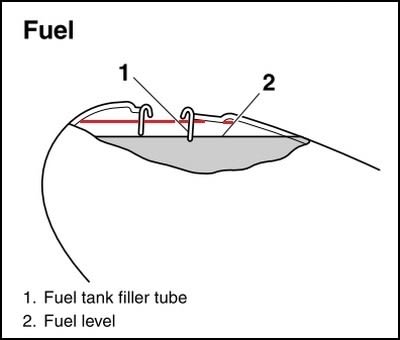

余談だけれどガソリン給油時に注意が必要。

車体を水平にした状態で給油する時は2の位置以上に入れてはい

けないと指定されているよ。

たくさん入れようと赤線まで給油すると、サイドスタンド時に

漏れ出したり、キャニスターへ容量オーバーになって始動性が

悪化する場合があるのだ。

メーカー指定の方法は守る方が良いでしょう。

以上、暇つぶしのタンクキャップのお話でした。

9月になってしまったのだ。

死蔵している純正キャブレターBS25型を完全整備して保存

する事にしたから、その手順を書いてみる事にしたよ。

11年式以降のYBRやYXも同型キャブを使ってるから少しは参考

になるだろう。

基本工具はこれ。

2番+ドライバーとマイナスドライバー。

できれば電工ドライバーのように柄が太くて緩める時に力を入れ

やすい物を使いたい。

車体から外すための手順は以前紹介した記事を参考にどうぞ。

リンク BS25型キャブレターを開けてみた

ピストンバルブの確認。

上部のフタを外す。

このネジが結構固いという話をあちこちでされてるので、回しや

すい柄のドライバーをお勧めしたわけだ。

スプリングが出て来る。

中にある物を抜く。

これがピストンバルブ。

ゴムの膜がダイヤフラムと呼ばれる部品で、劣化して穴や亀裂

が発生すると、異常動作になって加減速や最高速がおかしくなる。

よく目視確認しよう。

亀裂や穴が見つかったら新品交換しか修理方法は無い。

このように引っ張るとダイヤフラムがバルブから外せるので、

タオバオでダイヤフラム単体を入手するか、このピストンバルブを

アセンブリごと購入交換すれば良いと思う。

年数が経った過走行車は特に確認すべき部品だよ。

ついでにジェットニードルを観察してみたよ。

中の固定部品をピンセットで押し下げながら左に回すと外れる。

構造を観察すれば何をどうすれば良いか分かるだろう。

外れたよ。

このジェットニードルは調整可能な多段型では無かった。

微調整で濃くする方向なら2段分できる。

軸径を測ったら3mm未満なので、小丸M3平ワッシャ(0.5mm厚)

が2枚まで下に履かせて、ジェットニードルの濃さを増す事は

可能だと分かった。

社外マフラーに換装した時の微調整にも使える技だよ。

戻す時は逆操作。

押し下げてから右に回転させて離せば半月型の溝に引っかかる。

特に用事が無い限り、この分解・組み立ては不必要だね。

フロート室の中身を確認・掃除する。

もしもこんな感じに腐っていたらw かなり掃除を念入りに行わ

ないと完調しない。

中途半端にやるのが一番不調をいつまでも抱える原因なのだ。

出来ればジェット類を一旦外し、本体は鍋に洗濯洗剤をひとつま

み入れたお湯に漬けて「5分くらい煮る」事で細い経路の固化し

た汚れが溶けだして貫通しやすくなる。

外したジェット類も一緒に煮ると汚れが落ちやすいが、腐食が

酷い時は新品に交換した方が楽だと思う。

PJ(パイロットジェット)外し。

この中の細い穴が汚れや腐食の影響を受けやすく、しかも始動性

や加速性能にも大きく影響するので最重要箇所だよ。

MJ(メインジェット)関係。

メインジェットとメインジェットホルダー共に緩めて外す。

キャブクリーナーをガラス容器に少し溜めてから漬ける。

微細な穴の中の固化した汚れは漬け置きが効くのだ。

燃料量を調整するフロートバルブ機構を分解。

ネジ1個外すだけでここまで分解できるよ。

ニードルバルブの先端を確認。

このゴム製の円錐部分が穴を塞いだり開いたりしながら、油面を

自動調整するのだ。

表面に凸凹や段々の凹みなど、消耗状態ならば新品交換必須。

ダンパー機構の確認。

この出っ張を押してみてバネの反発で戻るなら正常。

動きが悪い時に潤滑剤を吹いて往復させて回復を促すか、新品

に交換。

ニードルバルブホルダーの受け穴を確認。

中を覗き込んでみて錆や汚れを見つけたら竹串や綿棒で掃除した後、

コンパウンドを竹串の先端に少し塗る。ピカールでも構わない。

奥の穴の縁を研磨掃除する。

そっと数回回転させて汚れやサビを除去すれば良い。

その後、パーツクリーナーで良く洗浄する。

燃料経路の貫通確認。

ガソリンコックからの燃料ホースを受けてる箇所には、樹脂製

の燃料フィルターが仕込まれているのだが、これが外しにくいので

裏から噴射洗浄する。

ニードルバルブホルダー側の穴にキャブクリーナーかパーツクリ

ーナーを噴射し、貫通確認・洗浄をする。

原因不明なオーバーフローはこれら燃料バルブ関係の汚れや動作

不良が原因だったって事が多く、忘れずに整備すべき場所なのだ。

次の作業をやりやすくするために工夫。

スロットルバルブを半開きにするために8mm用スパナーを挟む。

PJ(パイロットジェット)の経路の貫通確認・掃除。

PJを外した穴に噴射するのだ。

スロットルバルブ付近にある細い噴出口から出るか確認する。

全部な穴から出る必要があるのだ。

PS(パイロットスクリュー)側からも確認。

回転数を数えながらマイナスドライバーをゆっくり優しく右回転

させて、止まった箇所で「何回転」だったかメモした後、左回転

でPSを外す。(中にスプリングがあるが、そのまま紛失しない

ように放置か、あるいは取り出しておく)

パイロットスクリューの先端が折れて短くなっていないか確認。

もしも折れているなら、残念ながらBS25型キャブの構造上改修

が出来ないので、キャブごと新品交換しないとならない。

折れるはPSを強く締めすぎて先端が噛み込んでしまうのが原因。

PS側から貫通確認・掃除。

これで先ほどの細い穴5か所やPJ装着穴から出れば良い。

右側の穴からも洗浄液が噴出する事を確認。

スロー系エアー経路の貫通・清掃。

ここに噴射させて今までの穴全部に貫通するかが重要なのだ。

汚れなどで一か所でも未貫通だと始動やアイドリングが不安定に

なる。

大丈夫だったらパイロットスクリューを元に戻す。

この時には一番奥まで締めこんでから、外す前にメモした回転数

まで緩める。

メインジェットエアー経路を確認・掃除。

左の穴がメインジェットのエアーブリード経路になるので重要。

かなり細いジェットが圧入されている。

噴出先はメインジェット関係部品を組み込む穴なのだ。

燃料蒸気還元経路の確認・掃除。

キャニスターから来たホースがつながる箇所に噴射。

この小さな穴から噴出すれば大丈夫。

チョーク機能の確認・掃除。

チョーク機構を外した奥に穴があるので、そこへ噴射。

チョーク用の燃料を吸い上げるパイプから噴出すれば大丈夫。

このパイプにも微細な穴のジェットが圧入されているので、非貫

通の時は後で紹介する方法で貫通掃除をすれば良い。

一通り本体側の貫通確認・掃除が終わった所でキャブクリーナー

に漬け込んだジェット類の仕上げをする。

用意したのはデンタル用品の歯間ブラシの一番細い物。

MJ(メインジェット)の貫通確認・掃除。

ゴシゴシやらずに一往復程度で十分。

ギターの弦や魚釣り用テグスでも代用可能。

PJ(パイロットジェット)の貫通確認・掃除が一番繊細。

あまりに細いので身の回りにある代用品として、電線を剥いて

芯線をほぐして1本にした物を通すしかない。

エアーブリード穴も汚れが残っていたら歯間ブラシか銅線で掃除。

メインジェットホルダーのエアーブリード穴も重要箇所。

チョーク用パイプも貫通していなかった時は配線で掃除。

キャブクリーナーで貫通確認しながら掃除すると良い。

ジェット類の仕上げ作業が終わったら、それぞれ元の穴に

組み付ける。

この時に締め込み過ぎに注意して、指先で硬くなったと感じたら

終了したほうが良いだろう。本体のネジをナメたらキャブごと

丸々交換しければならないのだ。

フロート室のドレン経路の貫通確認。

オーバーフロー機構は意外と重要な機能なのだ。w

いよいよ仕上げにフロート室やピストンバルブのフタを組み付

けるわけだけど、この時にドライバーの持ち方に注意して欲しい。

緩める時は大きな力を掛けやすい握りだけど、締める時は締めす

ぎになりやすいから、この持ち方はやめておいた方が良い。

指先の力で十分なトルクがかかる。

細いボルトと柔らかいアルミボディなキャブレターには、この

くらい繊細な力加減が合っている。

ピストンバルブを戻す時に方向に注意。

ダイヤフラムのベロをキャブ側のベロ受け溝に合わせて組む。

スプリングと共にフタを「真っ直ぐ」押し下げて指で仮止め。

ダイヤフラムが溝からはみ出てていないか確認。

締めすぎない程度に締めて完了。

あとは車体にキャブを戻して始動すれば良い。

細かいパイロットスクリュー調整などはエンジンが温まってから。

リンク パイロットスクリュー調整

なお、放置期間が長くない車体ならここまで細かい分解掃除は

必要ないだろうけど、泥化した汚れを非分解で溶かして除去す

る方法に燃料添加系洗浄剤があるので、使ってみるのも方法だ

と思うよ。

リンク 燃料添加剤の効果?

開けたらあまりにひどい腐り具合の結果、掃除しても不調な

らばキャブを新品丸ごと買った方が楽で早いと思うよ。

個人輸入の2週間待ちにはなるけれど物は安いし、何回も何時

間もかけて開け閉め整備する苦労よりは良い結果が出やすい。

以上、皆から結構要望が多かったBS型キャブレターの分解

確認・掃除の紹介でした。

バイク屋さんに頼む方が楽だと分かると共の、工賃が高いのも

よく分かるお話でした。w

YB125SPが納車されて早2年が過ぎたから、今まで起きた故障

歴を書いてみるよ。

とは言うものの、劣化しやすくて割れやすいステップの足置きゴム

やサイドカバー固定のグロメットは早々別の高品質品に交換して

いるので、参考になるかどうかは不明。

チェーンカバーが壊れる。

これは想定外の故障だった。

山道など悪路を走る事が多かった関係なのか、振動で固定部が

破断してしまった。

スチールベースのメッキカバーは長持ちするかと期待していたの

に残念。

現在は同じ取り付け寸法の黒い樹脂製のYBR用チェーンカバーに

交換して運用中。

悪路でチェーンが大きく振れてカバーに当たってもカラカラと音

が発生しないから好都合になった。

中国などじゃ街中が悪路も多いので、こんなに弱いと問題にな

るんじゃないか?と思う所もあるけれど、タオバオでチェーンカ

バーの売れ行きを見ると結構売れて居るから、駄目になったら取

り換えれば良いという感じなんだろうね。

いちいちクレーマーになって大騒ぎするより手っ取り早いんだろう。

ブレーキランプが切れる。

フィラメント電球なので寿命があるから仕方ない。

特にブレーキ点灯は頻繁に電気の入り切りをする関係で、点灯開

始の「突入電流」と呼ばれる現象がフィラメントに負担をかけて

切れやすくなるのだ。

1年9か月持ったから良いか。

国産バイクでも早い時は1年くらいで切れる場合もあるので、特に

中国品質が原因とは言い切れない。

手に入りやすい規格の電球なので、出先で切れても四輪用の2個

入りをホムセンなどで買えば予備球までストックできるから困る事

は無い。

運行前点検の他、時々休憩時に点灯確認すると良いと思う。

結局故障はこの2箇所のみで2年間過ごす事ができた。

オイル交換とチェーン調整・注油をしっかり行い、バッテリーが自

然放電するような長期間放置をせず、常時雨ざらし駐輪をしなけれ

ば故障らしい故障は起きにくいものだ。

懸念するのが中国品質で切れやすいクラッチワイヤーだけど、これ

は予備を1本ストックしたりゼファー750用純正品で代用すれば良いし、

使う前にワイヤーオイルなどを注油しておけば長持ちするであろう。

タイヤ・ブレーキパッド・チェーン・スプロケットの消耗具合やバッ

テリー液面の確認と補水は国産車と変わらず、消耗品はいつか必ず減

って要交換だから、乗りっぱなしにしないで時々点検や調整、注油や

補水をすれば中国製車体でも長持ちする。

とある中国のバイク屋さんが「中国で起きる故障は日本ではまず起

きないだろう」と話されていた。

なんだかんだで日本は品質が安定した本物のエンジンオイルが出回って

いるし、細かい事まで拘る国民性?のおかげで結果に差が出るんだろうな。

台風12号の影響で引きこもる週末。

部品箱を整理していたらマフラーのガスケットが目に留まったから、

ネタにしてみるよ。

YBR125系やYB125SP、YX125やXTZ125など同型エンジンのマ

フラー(エキパイ)のガスケットは一回ごとの使い捨てなんだが、

マフラー換装や一時的に外す際にうっかり新品を用意していない

例は結構多いはず。w

再使用すると排気漏れを起こしやすいのだ。

排気ポート出口径は40mm。

これに収まればどんなメーカーだろうが同じ機能なので使える。

日本国内で入手容易な代替品はコレ。

ヤマハのXJ400、XJR400、T-MAX等と同じ径なので流用可能

なのがうれしい。w

個人輸入で色々買う時に「ついでに購入」すると安価に用意

できるのもあるよ。

左は純正と同等の安価汎用品で1個1.5元(約30円)

id=544635631794 「立机加厚无石棉垫片内31外40mm」

右は寸法互換なCG125用で1個0.3元(約6円)

id=39773869092 「CG-125(外40内31)」

軽くて小型で安いから10個くらいまとめて買うとお得だよ。

互換安価品でも機能的にまったく問題なく、今でも愛用中。

中国ホンダのCG125用は軽金属巻きの構造。

これも寸法互換なのだ。

裏表の構造。

ハメコミ式の凝った構造である。

試しに1個を分解してみた。

銅色なので銅製かと思ったらアルミが母材だったよ。

中に耐熱材の芯が仕込まれていた。

このガスケットは装着時に方向がある。

平たい側をエキパイ側にして、合わせ面がエンジン側へと装着

すると良い。

実装してみる。

まったく問題なく使えた。

装着時に脱落しやすかったから、グリスを糊の代わりに上の方

に少し盛ってからペタッと貼ると作業が簡単だったよ。

とにかく手元に用意しておけば、思い立った時にいつでも

マフラーを外したり社外品へ換装可能なので、何かの機会に

入手しておくと良いと思う。

余談だけれどスズキのGN125系エンジンのガスケットも同じ

外径寸法なので、もしも手元に在庫があれば流用してみるのも良い。

意外と知られていない各ボルトの締め込み手順。

最初に前後を「仮止め(少し動く程度)」してから、エンジン側

を均等に締め込む(締め込みすぎに注意)と、締めた分だけの距離

でマフラー全体が後方へ移動する。

エンジン側を本締めできたと「思ったら」、エンジン始動させて

排気音を聞き、漏れていないか確認。

エキパイの付け根からペチペチと音が聞こえたら漏れている。

漏れていたらエンジン側をさらに「少し締め込んで」排気漏れ

が無くなるようにする。

排気漏れが無い状態を確認したら後ろ側を本締め。

なお、出来ればエキパイフランジの固定ボルトは新品交換した方が

良い。

M6×20mmのキャップボルトや六角ボルトなどでOKだけれど、

ステンレス製はダメ。

熱による噛み込みや電蝕による固着が起きやすいので、ここは

鉄製が良いのだ。

以上、暇つぶしのガスケット話でした。

ちょっとしたきっかけで中国版ミクニVM22型キャブレターを

入手したので、分解確認をしたよ。

素性は明らかで無いが、旧型YBR搭載の純正キャブレターに酷似

しているから、分解確認の工程は旧型YBRの持ち主さん達のキャ

ブレター整備の参考になるだろう。

VM22型キャブレターの外観。

初期型と2006年?~2010年までの旧型に少し違いがあるのだ。

エアーカットバルブ(加速ポンプの類似機構)が無い。

どうやらこのキャブは初期型相当品のようだね。

バルブトップが違う。

YBR純正はL字型パイプがあるがこれには無くて通常のワイヤー

に対応している。中国版ケーヒンのPZシリーズと同じ方式だね。

フロート室を外してみた。

ひどい汚れは無いけど水垢みたいな汚れとアルミ特有の白い粉の

サビが少しある。

湿気の多い場所に長期間保存されていたのかも知れない。

パッキンが劣化している。

潰れてて、これではガソリンがにじむだろうから要交換。

ドレンボルトの様子。

密閉部分に異常摩耗は無くて、これなら大丈夫。

ピストンバルブの部品。

綺麗で問題無しだから、これ以上分解せず。

ボディの出力側。

このOリングも潰れていて、もう役に立たないから要交換。

燃料弁関係を確認。

整備時などでここまで確認する人は少ないみたいだけど、実は

ジェット類よりも重要な箇所なのだ。

燃料弁のフロートバルブ(ニードルバルブ)。

円錐型のゴム弁には異常な段差摩耗が無かったのでこのまま再使用。

フロートバルブのダンパー。

この細い突起と内部のスプリングによるダンパーでしっかり密着

させるのだが、突起を精密ドライバーで押しても凹んだままで

戻らない。

潤滑剤を吹いてから何度も押してあげたら戻るようになって、正

常な反発動作をするようになったよ。

ここがダメだと油面が狂ったり燃料が止まらず、オーバーフローの

原因になるのだ。

フロートバルブホルダーも確認。

ここを外して確認する人も意外と少ない。

外す時にガタガタ動いて簡単に外せたからイヤな予感がしたよ。

やっぱりOリングが痩せてて平らなっていた。

ここが密閉不足だと、隙間から燃料が漏れてフロート室に入り、

満タンになっても供給しつづけてオーバーフローを起こすので

重要なOリングなのだ。 このOリングも要交換。

メインジェット関係。

予想外に綺麗だけど、謎の汚れが付着していた。

穴は全て貫通していたのでキャブクリーナー漬けだけで行ける。

パイロットジェットも外してみた。

これも全ての穴は貫通していたのでキャブクリーナー漬けで軽く

掃除だね。

パイロットスクリューを外してみる。

確認すると1・1/4回転開けに設定されていたのでメモ。

頑張って奥にあるOリングやスプリングも外してみた。

しかし普通は有るはずのワッシャーが見当たらない。

最初からなのか不明だけど、無いとOリングがいびつに潰れるの

で入手しないとなあ。

パイロットスクリューの先端を見て違和感がしたよ。

もっと先端が尖がってて長いはずなのになぜ?

原因が判明した。

先端が破断してて小さな穴に食い込んでる。

元の持ち主はパイロットスクリューが効かないダメな品として

手放したので、その原因がここで判明したのだ。

ここは締めこむ時に太い柄のドライバーでグイグイ力を加えては

ダメなスクリューで、指先の弱い力でそっと回転させて、少しで

も抵抗を感じたらそこが限界と思った方が良い。

この故障例も不慣れな作業者が起こしやすいので注意が必要。

折れた先端を押してみたけれど、噛み込んでてビク

ともしない。 これは困った。w

色々考えて、無理やり押し出す事はせずに「温冷法」で緩ませる事に

した。

ホットガン(ドライヤー型の高温になる道具)で温める。

温める→潤滑スプレーを吹いて冷やす→放置して完全に冷ます→

温める→繰り返しを2回ほど行ってから、針で破断片を押してみ

たらポロっと抜けたよ。

固着したネジなどにも使う方法例で、金属の膨張・縮小の伸縮作

用を利用して、噛み込んでる状態を緩ませるのだ。

折れた先端部分。

かなり食い込んでいたようだ。これは新品を入手しないといけない。

結局このキャブレターは要交換部品が数点必要になってるので、

ちょっと調べてみたら単体部品で揃えると高額になる事が判明した。

タオバオで調査してメンテ用のフルセットを見つけたよ!

欲しい物が全部そろって約900円ならお買い得。

ID=13539223160

どうせなら全部取り替えて新品同様にしてから遊んで見よう。

アマゾンでも似たようなセットを見つけたけれど、肝心の欲しい

部品が付属していないのでボツ。w

残作業はキャブレタ本体の穴全部をキャブクリーナーなどで

貫通掃除させておこう。

後日部品が揃ったら組み立てて、YB号に付けてみたいと思う。

ヤマハ純正品じゃないので、そのままスロットルケーブルが使え

るのがありがたい中国版ミクニVM22キャブレターなのだ。

以上、雨が続く梅雨時の夜に室内で作業した暇つぶしでした。

ハンドル交換について の追記だよ。

YBRで施工したハンドル交換の他、YBでも交換して遊んだ

ので、その時に気付いた点をまとめてみた。

改造用ハンドルを選ぶ時は水平部分が最低でも21㎝確保で

きる物でないと使えない。

ブレーキやクラッチのクランプ部の固定位置を確保しないとね。

ダメなハンドルの例。

クランプ部分が丁度曲り位置になるような短いハンドルは使え

ないのだ。

穴開けの位置決め。

純正は右端から約16.8㎝の位置で5~5.2mmの穴径。

正し、旧型YBRのシングルワイヤー式右スイッチボックスは

14㎝なので要注意。実測しておくと良い。

左側の穴。

約16.5㎝の位置に穴がある。

改造用ハンドルの穴位置。

各距離付近にマスキングテープを貼ってから純正の穴位置に

印を書くと分かりやすい。

そして車体の仮固定し、ハンドルの上下角度を微調整して

握りやすくて両サイドへ切っても違和感が出ない角度を見つける。

角度を決定したら「真上」か「スイッチ操作がしやすい位置」に

横棒を書く。

これで穴あけの位置が決定される。

後はセンターポンチとドリルで穴開けし、本格的に固定して完成。

他車種からの流用だとCBF125(新大洲本田SDH125-51-51A)

純正ハンドルが意外にも適合する。(読者様採寸 感謝)

絞り角がきつくなくて、ポジションが楽との事。

以上、ハンド交換の追記記事でした。

以前、国内販売されている某バイク部品メーカー製のブレーキ

パッドを導入し、効きが甘いと感じてたけどアタリが出きる頃で

もまだ甘いと感じるのだ。

具体的には握り込み初期段階でスルスルと滑り、かなり奥まで

握らないとピタっとした感触が起きないのさ。

元々NMAXのリアブレーキ用なので、わざとそんな効き具合に

なる摩擦材を採用しているのかも?

こんな事情があるかもしれないので、単に悪いと言いきれない。

馴らし(アタリ)は完了している。

ちゃんと鳴き止めとアタリ促進用にエッジは削ってるのに・・・

死蔵していた輸入謎パッドに入れ替えてみた。

一応、純正品と書いてあったけど、例の国ですから良く訓練され

た模造品とも言える。w

効きがあきらかに良い!

商品価格180円(当時のレート換算)なのに1500円で買った

国内品よりも良いなんて、どうなってるのか?

馴らしも済まないうちにギュっとディスクに吸い付く感触で、

これなら安心だし、普段は軽いタッチで制動できるから指が疲れ

る事も減るだろう。

日没が遅くなって帰宅直後に交換作業しても間に合ったけど、

今にも雨が降りそうな気配がしたので試走をせずに今日はおしまい。

明日晴れたらパッド慣らしツーリングに出かけよう。

連休最終日はYBR125オーナーさんのクラッチメンテナンス

のお手伝いをしたよ。

あれこれ指南しつつ見慣れたクラッチとご対面。

すでにフリクションプレート5枚化強化アッシーが組み込まれて

いる車体で、今回の目的は異音がしだしたから念のために強化セ

ットを丸ごと新品に組み直すとの事だったが・・・

作業中に異常を発見した。

クラッチクラウンにガタが発生しているのだ。

手でゆするとガタガタと動いて隙間が変化する。

本来ここは均一な隙間で回転方向にしか動かない部品なのだ。

ガタが発生する原因はココ。

丸印のリベット止めが緩んでプライマリードリブンギアとクラウン

間にガタが発生していたのだ。

余談だけど、矢印の場所は見た通り何もないけれど旧型YBR系や

G型にはここにキックスターター用のギアが装備されているから、

2013年式以降のYBR系でキックスターターを組みたい時は、

このアッシーをまるごと旧型用に交換しないとならない。

さて、このガタの症状は俺にも経験がある。スズキのジェベルで

まったく同じ不具合が発生して、プライマリードリブンギアアッシ

ーを丸ごと交換しないと直らなかった。

残念なことにクラッチアッシーは新品が手元にあるけれど、この

プライマリードリブンギアアッシーは用意されていないので、今回

は分解・確認だけで終了となってしまった。

できれば一回の作業で完治するのが理想だけれど、仕方ないね。

クランクケースの底に削りカスが溜まっていたよ。

走行すれば少しずつ溜まるのは仕方ないけど、かなり多め。

洗い流してみるとアルミ片が目立つ。

やはりリベット周辺にガタが発生して、アルミ製のクラウンが

が削れたんだろう。

とりあえず元通りに組み直す事になった。

異音はするので高負荷をかけない程度の運用をしながら、新品の

プライマリードリブンギア・アッシーが到着するまで待つ事に

なった。

異音の傾向を書いてみると、クラッチ側に聞き耳を立てると、

アイドリング時に「カタン、カタン」とか低い音程で「ゴンゴン」

と不定期また周期的な異音がエンジン音に混じるのだ。

開けてクラッチクラウンをゆすってみると、回転方向でないのに

カタカタ動くようならビンゴ!w 即、アッシー注文しよう。

ついでに5枚化強クラッチも入手すると一回の作業で二度おいし

いし、強化アッシーとプライマリードリブンギアアッシーをセッ

トにした割安品もタオバオ店によっては扱っている。

二度手間にはなったけれど、異音の原因が判明したのは幸いだ。

整備主任も少しお疲れ気味だったよ。w

実はこの車体はボアアップやビッグキャブ化など、かなり高

出力な改造がされていて、高速道路やサーキット場などでもガン

ガン走ってるから、急激な加減速の負荷でプライマリードリブン

ギアの固定リベットが緩んだんだと思う。

通常運用のYB/YBR系でクラッチ異音と同種の故障を起こした例

はあまり聞かないけれど、中国本土からの情報で同じ故障例を1

件見た事はある。

後日、ガタのあるクラッチクラウンを新品に交換したら、異音が

無くなって静かなアイドリング音になったとの報告が舞い込んだ。

皆さんもクラッチ側カバーを開ける機会があったら、ついでにプ

ライマリードリブンギアをゆすってみる事をお勧めするよ。

以上、大変珍しいプライマリードリブンギアの故障例でした。

YBやYBR、YXやYS125等のクラッチレバー・ブレーキレバー

は同じ形状なのでお互い部品流用が可能で便利だけど、他車種の

流用となると情報がまとまっていない。

なので、少しまとめてみた。

ショートレバー。

流行りのアドベンチャー系に改造する時にハンドガードを付ける

と純正レバーでは長すぎて干渉してしまうはず。

DT50用の純正クラッチレバー。

3FY-83912-01 DT50

このクラッチレバーは丁度良い感じの長さだよ。

これならハンドガードに干渉しないし、ガードなしでも転倒時に

大きく曲がったり折れる事が少なくなる。

ブレーキレバーのショート化

台湾ヤマハ純正 グランドアクシス 100用 5CP-H3922-00

純正よりちょっと短くてハンドガード兼用にぴったりサイズ。

DT50用クラッチレバーとの長さバランスが良い。

JOG80用ブレーキレバーはかなり短い。

2NA-83922-00 JOG80 フロントブレーキレバー

かなり短いけれどポン付け。

長旅などの携行用に具合がよい小型サイズ。

中国タオバオでも似たような物がある。

検索用語 「雅马哈 福喜 巧格 JOG 花嫁 牛角」

同じヤマハではセロー225用が短い。

1NV-83912-00 セロー225クラッチレバー

3YR-83922-00 ブレーキレバー

尚、ブレーキレバーの根元は調整機構付きなので一工夫が必要

になるから以下の部品も必要。

90149-06131 スクリュー

90170-06010 ナット

取付は調整機構付きのブレーキレバー(リンク)を参照されたし。

長さが純正に近い以下の車種の物も流用可能だからハンドガード

が無い状態で、もしも純正を折ったり曲げたりした時に流用できる

事を覚えておいて損は無いと思う。

2H0-83912-30 初期RZ250/350 SR400 クラッチレバー

4L0-83922-00 SR400 ブレーキレバー

5CG-83922-01 マジェスティC ブレーキレバー

同型車種用の社外品を使ったり色々工夫ができるから、非正規車

の純正品にわざわざ拘らずにドンドン流用しよう。

どうせ握るだけの部品だ。使えればイイのだ。

ロッカーアームいじりのついでに排気口の寸法を測っておいた

ので公開するよ。

社外品の汎用マフラーやエキパイなどを流用したり、他車種の物

が使えないか検討する時の判断に便利。

固定フランジの固定穴の幅。

M6の穴が50mm幅で並んでいる。

排気口の直径

40mmなので、マフラーガスケットは外径40mmの物なら

どんな車種用でも転用可能って感じだね。

急ぎで購入する時はスケールを持参して店で確認すると良い。

ガスケットまでの距離。

最低でもフランジ面から12mmの開口面でないと流用エキパイは

使えないと判断した方がよいだろう。

意外と共通で使えそうなエキパイとか中古部品屋さんで見つか

るかも?

「50・40・12」と覚えておけば現地で迷う事が無いだろう。

どこかのだれかがホンダFTR223用のエキパイを流用したとか、

スズキEN125用が付けられたとか、けっこう流用話が舞い込む

んだけど、それらが無加工なのか要加工なのか、何かひと工夫は

必要だったのかと言う肝心な情報が無いから鵜呑みにできないのだ。

他車種でもこんな感じで採寸して公開してもらえると、お互い

に色々な流用方法が検討できて良いんだけどね~。

とりあえずYBR系エンジンの排気口寸法はこんな結果でした。

ついでに我がYB号の排気ポート状態。

赤線の部分まで削ると排気効率が上がるんだろうなあ。

今度ヘッドを外したついでに削ってみよう。

週末は天候不順につき、とくに大きなイベントは無し。

いつもの暇つぶしタオバオ見るだけショッピング。

CG125のロンスイ(ロングスイングアーム)化改造用に

売っている長さ345mm長リアサスペンションを発見。

YB/YBR系と長さが同一。

id=565844255086 76元

全身真っ黒でちょっとカッコイイ。

CG125はYB/YBR系よりも軽量車体だから、それに合った

サスとなると意外と良く動いてフィットするかもなあ。

アイのカラーを抜けば使えるだろう。

近年のYB/YBR系や中国版XTZのローターカバーをサー

ビスホール付にするためのセット。

id=520650014881 85.36元(上海までの送料無料)

各部品を探し回らなくて済むので楽でお得だね。

購入した時にこの店を知っていたらと思うと悔しい。w

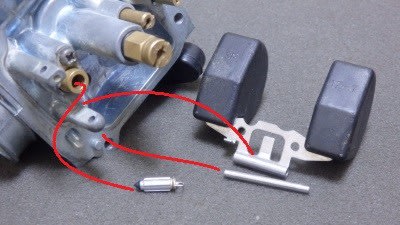

改造用キルスイッチ付き右スイッチボックスを発見。

id=549451738903 33元

・带熄火开关(右边国二)シングルワイヤー(ビッグ

キャブ化に使いやすいか?)

・带熄火开关(右边国三)ダブルワイヤー(純正BS25

キャブ用だと思う)

このスイッチボックスを使えばキルスイッチが無い

YB/YBRでもキルスイッチを追加する事が可能だね。

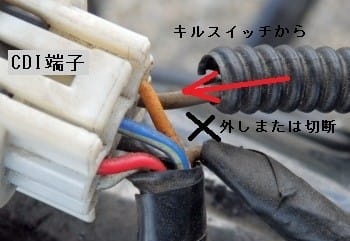

こんな配線をすれば良い。

丁度コネクタにACC電源線の茶色線があるので、そこから

分岐接続させ、キルスイッチを通った側のメスギボシ端子

線は延長してCDIへ送れば良い。

延長させてた線はCDIの電源線・茶色端子に繋げればよい

ので、CDI電源線の途中を切って接続すればキルスイッチ

動作が可能なのだ。

要はCDIの電源をキルスイッチで入り切りする回路を

成立させるわけだね。

見ているだけで色々と構想を思いつくし、なんと言って

も見るだけならタダなのだ。w

今日はちょっとPZ26キャブの燃調も再考してみた。

パイロットジェットを#35から#33へ変更。

試走した結果、ドカドカしていたトルク感が薄くなった

けれど、全体的な吹け上がりが軽くなってモーターみ

たいな加速になったよ。

ガバ!と開ければ瞬発力のある加速も出来る。

プラグの焼け具合を見ても特に異常は見つからない。

しばらくこのセッティングで過ごすことにした。

ちょっとオイル交換をする機会があったのでネタにするよ。

YBやYBR系のエンジンオイルを交換する際に、ドレンボルトの

締めすぎでエンジン側のネジ山を破壊してしまって、場所が

場所なので修理困難だったり高額修理費の見積もりで廃車に

なってしまった人が何人か居る。

買ったばかりの車体だとかなりショックだと思う。

そこで指定トルク値で締めた時にボルトがどんな角度になるか

写真を撮って見たのだ。

新品のドレンワッシャーを装着した状態で「指だけ」で回らなく

なるまで締めこむ。

普通はここからさらにレンチで締めこむわけだが・・・

印を書いてみた。

ここを基準線にして指定トルクでどのくらい回るか調べてみたよ。

トルクレンチで指定トルク「20Nm」まで締める。

間違って壊すと怖いので何度も設定値を確認するのが重要なのだ。

結果はこんな角度で指定トルクになった。

たったこれだけの角度で適正値になるので、参考にすると良い。

厳密に言うとドレンワッシャーの潰れ具合は個体差や二回目の

使いまわし等、必ずしもこの角度になるとは限らないけれど、

不慣れな作業者や慢性的に締めすぎ傾向な力持ちさんは、よく

注意して作業する事をお勧めします。

簡易的な判断だけれど約3mm~4mmくらいが限界値。

事情によりドレンワッシャーを1回くらい使いまわす時は3mm

を目安にすると安全だと思うよ。

手締めだけの場合は基準線と目標線を書いてから締める工夫で

良いだろう。

レンチを持つ位置で感覚が変わるのが道具の特性。

長いレンチの端を持つと、力加減が弱くても強い締付になりや

すい。

固くなる感触の幅が広くなって感じ取りにくいのだ。

短めに持つと固くなる感じの範囲が狭くなって「あ、固くなった」

と分かりやすいのだ。

この手つきで締めこんで「固くなった」と感じたらストップ。

他にM6くらいの細いボルト・ナットも同様なのだ。

もちろんトルクレンチの正しい設定と手の位置(指定握り部分)

で行う分には問題は起きにくいけれど、できればその時でも力加

減を覚えておくと手締めの参考になると思うよ。

これからオートバイが快適な季節になり、連休前などで整備

する機会が増えるだろう。

オイルドレンボルトの締めすぎで重大故障を起こして、せっかくの

ツーリング計画が台無しにならないように、今一度オイル交換作業

の注意点を確認してくだされ。不安なら買ったお店に丸投げでも

良いのだ。

以前、YBRで実行して成功した簡易強化クラッチ化。

あの時はCG125用の1.5mm厚クラッチプレートを1枚

追加する技だったけど、今度はCG150用の1.2mm厚で

やってみよう!

相対的な動きであたかもクラッチスプリングに1.2mm厚

のシムを追加するのと同じ効果になる。

と言うわけで発注をかけたのだ。

問題は本当に外径など厚み以外の寸法が流用可能なのか?

こればかりは店の説明書きや寸法図を当てにしてはいけない。

実寸が全てなのだ。

日曜日も天気が良かったからプチツーに出かけて来た。

主に陽当たりの良い西側山間部を中心に、山坂道ばかりを徘徊。

ここでも河津桜が植えられていて、なかなか綺麗だった。

梅の花の季節でもあるから順番が逆な感じで、これから梅→桜

の順に花々が咲くであろう。

地域差もあるので、しばらく絵的に綺麗な場所を楽しめそうだ。

実は出発前にキャブレターをPZ26からPZ27に変更して燃費

傾向を測っておいた。

【市街地】

・40km/L

【郊外長距離のんびり】

・43km/L

【郊外山坂道を元気に】

・38km/L

YBR125に搭載していた頃と変わらない傾向になったので、

約40km/Lと覚えておけば不自由しないと思う。

アクセルワークが影響しやすい直引き式キャブレターだから、

丁寧な加減速をすれば良くなり、過激に加減速すれば悪くなる

ので、こんなもんだと思うよ。

急坂が連続するルートを徘徊しての印象は、やはり力強い感じ。

PZ26のノンビリ走行+時々瞬発力に対してPZ27は元気走行+

坂道有利という差を感じる。

好みの傾向は個人個人で違うから、どちらをお勧めするとは

言えないけど、純正からの変化を感じ取りやすいのはPZ27だと

思う。

帰宅したら郵便受けに注文していた物が届いていたよ。

大手通販サイトのアマ林()で買った2000円ちょいのキャブレ

ター。なんとなく「PZ26」で検索したら見つけたので注文して

みたのだ。代行会社経由ではないので手数料・送料を圧縮できて

好都合だった。

元々は中国のホンダ系車体CG125系統に適合するPZ26なので、

125ccエンジンに適合しやすい。

YBR号の時はひと回り大きなPZ27で楽しんだので、今回は旧型

YBRのVM22とほぼ同じ仕様のPZ26を選んだ。

内部構造が慣れているPZ27と共通なので、手持ちのジェット類が

流用可能なのも決め手。

「KUNTAI(琨泰)」をヒントに検索しまくると、どうやら中国

二輪メーカー各社へ納入しているキャブレターやマニホールドを

造る会社らしい。

見た事があるホンダ提携(模倣)メーカーがズラリ~。w

品物を確認。

意味のない合格証も入っていた。(検査員07番さんはダレ?)

刻印を見る。

自信があるのかKUNTAIブランドをしっかり表示。

PZではなくPDって表示してあるのは珍しい。

ケーヒンのPD22同等の仕様なので、五羊本田のCG125に合わせ

ているのだろう。

軽く検査した結果、仕上がりはきれいでひずみも無く、フランジの

合わせ面の平面度も問題なし。

開けてジェット類の確認をしてみた。

メインジェットはケーヒンの丸大。

スロージェットは PWK28やPE系,CR-mini用と同型のネジ径

6mm仕様。これなら国内でジェット類は入手可能でありがたい。

でもね・・・

このキャブに付属のジェットには刻印が無いのだ!

完全な無印ジェット。w

まあ125ccならポン付けで行けるだろうけど、一応目測してみた。

手持ちのジェットセットを使って穴径を目視して比較。

メインジェットは#95<#98≒本品<#100な感じなので、

#98が近いと思う。

スロージェットが実に判断しずらい。

手持ちの#35とほぼ同じに見えるけれどPZ27から外した#38

と比較しても同じように見える。

これは実装してから数値がハッキリしている#35や#38と比較

して判断するしかないな。

別にそのまま無印で燃調が合えば問題ないんだけどね~。w

YB125SP(含む2011年式~のYBR125、2013年式YBR125K・

KG、YX125)に実装するためには以下の周辺部品が必要。

ほぼ無加工ポン付けできて最少部品数で構成するとこれで済む。

コネクティングチューブやマニホールドは旧型YBR(2005~

2009年式のVM22キャブ搭載車)と同等の物。

全部在庫してあった死蔵品がここで生き返るのだ。

搭載は暖かくなってから。

できればPZ27との比較もやってみたいと思うよ。