最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

「ハチオウジゾウ」新種に認定

東京都八王子市で発見された、230万年前の古代ゾウの化石が新種として認められ、世界的に権威のある英国の古生物学会誌「パレオントロジー」に掲載された。論文の著者で、発見者でもある慶応幼稚舎の相場博明教諭(52)が30日発表した。学名は「ステゴドン・プロトオーロラエ」(通称・ハチオウジゾウ)。国内で古代ゾウは10種ほど確認されているが、新種が加わるのは半世紀ぶりという。

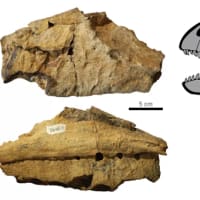

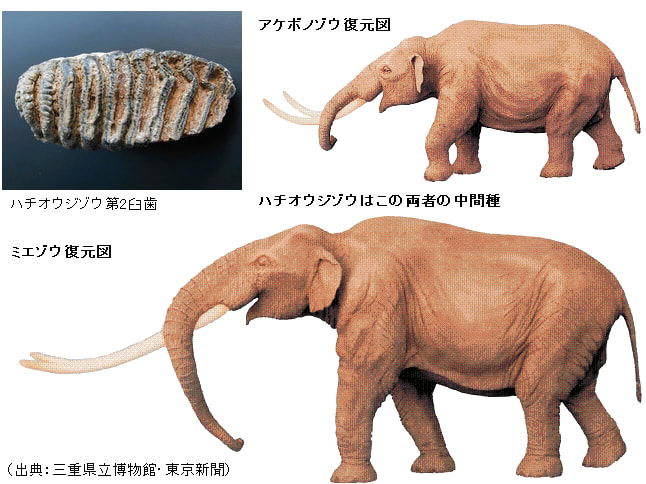

化石は2001年12月に八王子市楢原町の北浅川河川敷で見つかった。1.8メートルの牙2本と6本の臼歯、大腿(だいたい)骨などが出土、ステゴドン属の一種と判明した。日本のステゴドン属は、体高3メートルのミエゾウ(400万~290万年前)から、同2メートルのアケボノゾウ(200万~100万年前)に進化したとされているが、その間に100万年ほどの空白があった。

相場教諭は、臼歯の大きさや歯の中の溝の本数がミエゾウとアケボノゾウの中間の特徴を持つことから新種と結論づけた。生息年代は290万~210万年前と推定されている。 (asahi.com 2010年7月31日)

幼稚園の先生が発見者

それにしてもこの「ハチオウジゾウ」幼稚園の先生が発見したというのだからすごい。2001年12月から翌年7月にかけて、東京都八王子市楢原町の北浅川河床で、230万年前の地層から発掘された。

古代ゾウの進化の過程をとらえる上で学術的に貴重な発見。国内で発見された古代ゾウの化石が新種に認定されたのは1959年以来、半世紀ぶり。

発見者の慶応義塾幼稚舎教諭、相場博明さん(52)らは2007年、英国の古生物学会誌「パレオントロジー」に論文を投稿。今年5月発行の同誌に掲載され、発見から9年で新種に認定された。相場さんは7月30日、記者会見し「発見しただけでなく、新種認定まで持っていけたことがうれしい」と話した。

臼歯が決め手

決め手となったのは、ほぼ完全な形で見つかった第二大臼歯。他の種類と比較した結果、溝の数や大きさが400万~290万年前に存在したとされ、国内で発見されたミエゾウ(体高約3メートル)と、200万~100万年前のアケボノゾウ(同約2メートル)の中間的な特徴があった。大陸から離れて島となった日本で、体を小さくして適応、進化する過程で存在した新種と分かった。

ところで、ゾウの臼歯の生え方はユニークで、われわれ人間を含む一般的な哺乳類の歯の生え方は乳歯が抜けて、その下から永久歯が生えるという「垂直交換」であるが、ゾウの仲間は後ろから前へ臼歯が生えてくるという「水平交換」である。

前の臼歯を使ううちに磨耗して、なくなり後ろからどんどん新たな臼歯が出てくるのだ。しかも、ゾウは一生に6回も臼歯が生え替わる(乳臼歯3回、臼歯3回)。年齢もこの臼歯を調べて推定する。ちなみに第3大臼歯は最後の歯で、これがなくなると、食べるものも食べられなくなり、ゾウの寿命ということになる。まさに「歯が命」というわけ。

ミエゾウとは何か?

ミエゾウ(三重象:Stegodon miensis)はステゴドン科(Stegodontidae)ステゴドン属(Stegodon)の種である。今からおよそ90年前の1918年(大正7年)、現在の三重県津市芸濃町林で、ゾウ化石が見つかっている。この化石は、後に「ミエゾウ」と呼ばれるものの臼歯のついた左下あごの骨であった。

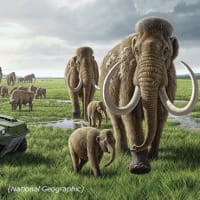

ミエゾウは、約400万年前に日本の九州から関東地方にかけて生息していた古代ゾウ。学名は Stegodon miensis(ステゴドン・ミエンシス)。1918年に三重県で発見されたのでミエゾウと名づけられた。全長8メートル、高さ4メートルの日本最大のゾウで、中国の巨大ゾウ、コウガゾウ(黄河象)とは同種もしくは近縁とされている。

当時の日本は大陸と地続きであり、コウガゾウが日本に渡ってきてミエゾウに進化したものと思われる。三重県内十数か所で化石(臼歯や切歯)が発掘されているが、全身骨格はまだ発見されていない。2009年4月30日から5月9日にかけて、三重県鈴鹿市の御幣川で三重県立博物館による足跡の発掘調査が行われた。

この化石ゾウは、日本では長崎県の壱岐島のほか福岡県や大分県、島根県、長野県、東京都五日市で見つかっていて、日本国内に広く分布していた。

アケボノゾウとは何か?

アケボノゾウ(Stegodon aurorae)はステゴドン科(Stegodontidae)ステゴドン属(Stegodon)の種である。今からおよそ90年前の1918年(大正7年)、「ミエゾウ」が発見された。この最初のゾウ化石発見から、およそ40年後の1954年(昭和29年)、三重県いなべ市藤原町で、ほぼ1頭分の骨化石が発見された。

これは、「アケボノゾウ」と呼ばれる化石ゾウのもので、「上之山田標本」としてゾウ化石研究の貴重な基準のひとつとされている。この発見の後、県内では、いなべ市員弁町と四日市市、鈴鹿市でも、「アケボノゾウ」の化石が発見されている。

アケボノゾウ(Stegodon aurorae)は、250万年前~100万年前に生息していた古代象。日本の各地で化石が発見されている。比較的小型のゾウで、大陸のコウガゾウから派生したミエゾウが、小型化(矮小化)したものであると考えられている。現在のところ大陸には化石記録が無いことから、日本固有種であると考えられる。

参考HP Wikipedia「ミエゾウ」「アケボノゾウ」・三重県立博物館「ミエゾウ」「アケボノゾウ」

|

マンモスの運命―化石ゾウが語る古生物学の歴史 クローディーヌ コーエン 新評論 このアイテムの詳細を見る |

|

化石は語る―ゾウ化石でたどる日本の動物相 (琵琶湖博物館ポピュラーサイエンスシリーズ) 高橋 啓一 八坂書房 このアイテムの詳細を見る |