科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

力は変形をもたらす

2月27日発生したマグニチュード(M)8.6のチリ中部地震は、東京大学地震研究所の観測結果解析から長さ450-500キロもの断層が動いたことによって起きたことが分かった。断層は最大8メートル動いた(ずれた)と見られている。

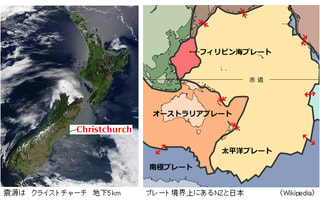

東京大学地震研究所によると、地震が起きたのは、太平洋側のナスカプレートが東側の南米プレートの下に沈み込んでいる場所。沈み込みの速さは年間8センチほどで、蓄積されたひずみを解消するため、過去にもプレート潜り込み帯に沿って地震が起きている。

今回の地震が起きた場所は、1960年に起きたチリ地震(M9.5)の震源域の北側に当たる。チリ地震のマグニチュード(M)9.5は20世紀以降で最も大きく、発生した津波によって日本でも142人の死者・行方不明者が出た。

地球の1日は何時間?

地球の1日は何時間あるだろうか?...そう24時間であるが、正確にいうと24時間より長いのか短いのだろうか?

正解は「短い」である。短いから「うるう年」があり、4年に1回1年366日にして調整する。正確な地球の自転周期は、86164.098 903 691秒(23時間56分4.098 903 691秒)である。

それでは、この地球の自転周期は今後長くなるのか短くなるのだろうか?

正解は「長くなる」である。100万年以上かけて、潮汐力と呼ばれる月との間の重力相互作用や、地球大気との摩擦によって、地球の自転は徐々に遅くなってきた。近年(1999年から2005年)、平均太陽日で表した1日の長さは、0.3ミリ秒から1ミリ秒程度長くなっている。

力は運動のようすを変える

ところが、今回2010年チリ地震によって地球の自転時間が短くなったという。そんなことがあるのだろうか?冷静に考えれば、物体に力がはたらけば、変形したり、運動のようすを変えたりすることは、学校で学ぶ基本事項だ。

今回の地震は(M)8.8であり、力も相当にプレート境界にはたらき、逆断層という変形を起こした。さらに、地球は赤道上で1674.4km/hという猛烈なスピードで運動しているから、そのようすを変えたりすることも考えられる。ちょうど宙に浮いているブランコも、人が力を加えると速くなったり、遅くなったりするのと同じ原理だ。

米航空宇宙局(NASA)は、マグニチュード(M)8.8を記録したチリ地震によって、地球の自転時間(1日の長さ)が100万分の1.26秒だけ短くなったとする計算結果を発表した。

NASAジェット推進研究所のリチャード・グロス博士(地球物理学)がコンピューターで影響を計算したところ、地震を起こしたプレート(岩板)が大きく動いたため、地軸がわずかにずれ、地球の自転時間も変化したとの結果が出た。

M9を記録した2004年のスマトラ島沖地震でも、同じ手法で計算した結果、自転時間は100万分の6.8秒短縮していたという。

北海道大学の日置(へき)幸介教授は「コマの一部が欠けるとコマの回転軸が変わるように、チリ地震で地球の一部がへこんだような効果が出たため」と話している。(2010年3月3日23時44分 読売新聞)

力は地軸を動かす

2010年2月27日にチリで大地震が発生した。そのすさまじい破壊力によって地球の軸が移動し、1日の長さが短くなった可能性があるとNASAが発表した。

今回の地震マグニチュードは、アメリカ地質調査所(USGS)の発表によると観測史上5番目の規模となる8.8だった。この地震によって地球の自転速度が早まり、1日が”100万分の1.26秒”短縮したという。カリフォルニア州にあるNASAジェット推進研究所の地球物理学者リチャード・グロス氏が最新のコンピューター・モデルで算出した数値である。

なお、2004年12月に発生したマグニチュード9のスマトラ沖地震では、同じモデルで1日が100万分の6.8秒短くなったと確認されたという。

またグロス氏によると、2010年チリ大地震による地球の形状軸のずれはおよそ8センチであり、2004年スマトラ島沖地震の時には、7センチずれたという。

形状軸とは、地球の不均一な質量分布でバランスをとる際に、その中心となる仮想線を指す。地球は南北を結ぶ軸を中心に自転しているが、形状軸はその軸から約10メートルずれている。

ウィスコンシン大学ミルウォーキー校の地震学者ケイス・スベルドラップ氏は、片方の手に岩を持ったフィギュア・スケーターがスピンする状態に例え、この偏差を説明している。このときのスケーターの回転軸は身体の中心を貫いているが、形状軸は岩を持つ手の方向にわずかにずれるというわけだ。

スケートのスピンの原理

チリ大地震によって地球の自転速度が早まったのはなぜなのだろうか?

スベルドラップ氏は今回のNASAの研究には参加していないが、この点についてもフィギュア・スケーターを例にとり、「腕を畳むと回転スピードが早くなるのと同じ仕組みだ」と述べている。

チリ大地震でも地球の質量が一瞬、わずかに自転軸に向かって集まり、自転速度がわずかに上昇した。

今回のチリ大地震は、巨大なナスカプレートが隣接するプレートの下に沈み込んだ際に発生しており、「プレート境界型地震(逆断層型)」に分類される。この「沈み込み」の現象は、地震や火山噴火を引き起こすことがある。

スベルドラップ氏は、「ナスカプレートの岩石層が地球内部へと沈み込んだ結果、身体の中心に腕を引き寄せるフィギュア・スケーターと同じような状態になった」と説明している。

現在の科学では、地球の1日の長さを測る精度はおよそ100万分の20秒が限界である。したがって、100万分の1.26秒はあくまでも推測にすぎず正確な数値ではない。「だが、確かにチリ大地震によって地球の1日は短縮した」とスベルドラップ氏は主張している。ただし、この状態は永遠に続くものではないという。

巨大地震が次の地震を引き起こす

2010年3月1日には、「1960年のマグニチュード9.5のチリ地震とも関連しており、当時の大地震のひずみが徐々に高まった結果である」とする研究結果も発表されている。

マサチューセッツ州にあるウッズホール海洋研究所の地質学者ジャン・リン氏は、「2004年12月26日にマグニチュード9.0のスマトラ沖地震が発生し、続いて2005年3月28日にスマトラ断層の南端でマグニチュード8.7の地震が発生した。今回の地震も、この一連のパターンによく似ている」とコメントしている。

「唯一違うのは、スマトラ沖地震では断層南部が断裂して3カ月後に次の地震が起きたが、チリでは1960年の地震から断層北部の断裂までに50年という月日を要した点だ」。

リン氏は、「この時間差の理由はよくわからない」としながらも次のように話している。「50年は人間の寿命より短い。時間軸上の相互作用も真剣に考察する必要があるだろう」。 (National Geographic News 2010年3月3日)

←One Click please

←One Click please

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分!見るだけで、科学がわかる!

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分!見るだけで、科学がわかる!