《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その7中国7、8-a》

7中国7 隋・唐Ⅰ

この篇には、隋初より唐太宗の末年に至るまで69年間(581-649)の書蹟を収めている。

中国書道史7 神田喜一郎

隋・唐の二代、ことに隋から唐初にかけての時代は、書道の名人大家といわれる多くのすぐれた人物が輩出していて、中国書道史上の黄金時代といってさしつかえない。

隋王朝が南北両王朝を政治的に統一したが、文化の統一が完成されたのは唐の太宗の時代(626-649)と見られる。隋から唐初にかけての書道も、そうした歴史の大勢から逸脱するものではなかった。そこに一貫しているのは著しい貴族性であって、これも当時もっとも栄えた貴族政治制を反映していたものと神田は理解している。

隋代の書法を伝える遺品には、石碑、墓誌、造像造塔記のような石刻文と、写経がある。隋の書法についていうと、例えば北朝の周に仕えて書学博士となった趙文深や、隋に仕えて四門助教となった趙孝逸はいずれも王羲之、王献之父子の書法を慕い、これを善くしたと伝えられている。つまり書法においては、全く王羲之に傾倒しているし、北朝の書蹟を

鄙陋であるとも自嘲している。そういう風であったから、北朝で行われてきた渾樸な書風は、次第に洗練されて遒麗におもむき、勁悍な筆法は、雕琢されて秀潤を加え、新しい様式を生むにいたった。「龍蔵寺碑」(図1-5)、「美人董氏墓誌」(図10, 11)などは、こうした新しい様式を代表する名品である。ただ、隋代はまだ一つの過渡期にあったので、そうした新しい新様式の書風のものの生れ出ている一方において、旧来の風習を脱しきれない書風のものも存在していた。例えば、「曹植廟碑」(図8)などがそれで、それらは山東、広東、四川といった、中原から離れた土地のものであった点に注意すべきであるという。中原の書法は新しく発達したもので、僻遠の地の書法は旧習を伝えているものであるとみられる。

そしてこの中原の書法が唐に入って、更に発展を遂げ、一応完成の域に達したのが、すなわち初唐の三大家といわれる欧陽詢、虞世南、褚遂良の三大家の書であると神田は捉えている。

初唐の三大家は年代的にみると、欧陽詢と虞世南とがあい伯仲し、褚遂良がもっとも後輩になる。欧陽詢と虞世南とは、いずれも六朝の陳代に生れ、隋に仕え、それから唐に帰した人物である。その唐に帰した時には、すでに60歳に達していた。普通に初唐の三大家と呼んではいるが、むしろ隋から初唐にかけて一つの時代を画した書法の大家といってよい。

欧陽詢の書としては、

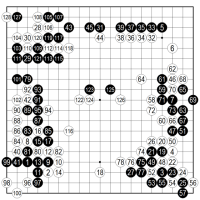

1.「皇甫誕碑」(図38-41) 貞観年間(627-649) 陝西西安

2.「房彦謙碑」(図42, 43) 貞観5年(631) 山東章邱

3.「化度寺邕禅師碑」(図44-53) 貞観5年(631) (原石佚亡)

4.「九成宮醴泉銘」(図54-61) 貞観6年(632) 陝西霊遊

5.「温彦博碑」(図62-65) 貞観11年(637) 陝西醴泉

上記の5碑が特に有名である。そのうち「房彦謙碑」が隷書でかかれているのを除くと、ほかはすべて正楷である。わけても、「化度寺邕禅師碑」と「九成宮醴泉銘」とは、その優劣について古来専門家の間に議論があるが、ともかく楷書を学ぶ最高の模範とされているもので、中国書道史上の名品である。

そのほか欧陽詢の書蹟と伝えられる石刻は相当に多く、また各種の集帖の中には「卜商帖」(図66)など、行草書のものも見えている。しかし欧陽詢の特技はやはり楷書にあったので、行草書や隷書はそれに劣るものとみなされている。

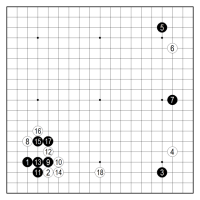

次に虞世南の書としては

「孔子廟堂碑」(図69-76) 貞観初(627)頃 (原石佚亡)

これがもっとも有名である。しかし原石が亡佚して、今は三井氏聴氷閣に秘蔵する唯一の唐拓本によるほか、その真面目を窺うことはできないが、重刻本によっても欧陽詢の「化度寺邕禅師塔銘」、「九成宮醴泉銘」と鼎立する正楷の名品であることは、古今定論のあるところである。

以上、欧陽詢、虞世南の書を見ると、それぞれ個性を発揮していて、決して一様ではない。欧陽詢はもっとも峻抜をもってまさり、虞世南は遒媚なる点に特色を有している。そこで欧陽詢を北派、虞世南を南派とする説があるが、神田はこの説はおかしいとして検討している。

欧陽詢は今の湖南長沙の人で、もともと南朝人である。この時代の南朝人がわざわざ北朝人の書を学ぶということは、南朝人の自己の文化に対する自尊心からいって、考えられないという。欧陽詢の本伝には明らかに王羲之の法を学んだとある。ただ、欧陽詢の峻抜なところは、いかにも北魏の碑版文字に一脈あい通じた点がないとはいえないが、その峻抜なところは南朝の書法にも見出されないのではないと神田はみている。

例えば、梁王朝の蕭景の墓道に建てられた石柱の題額の書(挿17)のごとき、欧陽詢の書法の源流を探られないこともないという。いずれにしても、欧陽詢が北朝の書を学んだというのは、全く想像説にすぎないとして否定し、その虞世南と相違するのは、両者の個性によるものと考えている。

さて、虞世南は今の浙江餘姚の人で、書法を智永について学んだという。智永は、王羲之の7世の孫にあたり、天性書を善くし、特に草書に秀で、当時から名声の高かった人物である。虞世南の書に、特に王羲之の書法の著しい影響の認められるのは当然である。欧陽詢も虞世南も、それぞれ独自の個性はあるにしても、その根底をなしているのは、いずれも王羲之であって、上品というか典雅というか、よく均斉美を保った、極めて貴族的な匂いの感じられる書である。そしてそれが当時の上層階級の趣味に適合したものであった。

唐の太宗李世民は、天性書を好み、またその達人でもあった。そして徹頭徹尾、崇拝していたのは王羲之の書にほかならなかった。そのことは多くの事実が証明している。中でも、太宗が崩ずるに際して、遺命して、極愛している王羲之の「蘭亭序」の巻物を、その陵内に殉葬させたことは名高い話である。

またかつて史臣に命じて、『晋書』を撰せしめた際、文豪陸機(りくき)と書聖王羲之との2人の伝には、太宗みずから筆をとって、その論賛の文を草した。そして王羲之に対しては、「古今ただひとり篆隷を研精し、善をつくし美をつくしたもの」といって、最大級の讃辞を惜しまなかった。

こうした太宗の王羲之に対する崇拝は、太宗の文化政策とあい関連させて考える必要があると神田は考えている。太宗が唐王朝の基礎をかためると、その文化政策として取り上げたのは、南北文化の統一という大きな問題であった。この問題について、太宗はもともと北朝の出身であったが、特に学問や芸術の分野では、南朝のそれを採用して、それによって統一をはかる方針を立てた。太宗が王羲之を崇拝したことは、もちろん太宗の個人的な趣味から発しているにしても、やはり南朝の文化を尚び、これによって南北の文化を統一しようと企てた政策の一環として考えられないことはないという。

太宗は、その手許に王羲之の真蹟を多く蒐集した。その数は数百巻の多きに上ったという。それらの真偽の鑑定には、魏徴、虞世南、褚遂良があたったが、わけても褚遂良の功が多かった。真蹟と決まったものには、毎巻貞観の印を押したとある。太宗の蒐集意欲は強く、かの王羲之の傑作といわれる「蘭亭序」の1巻を、監察御史の蕭翼に命じて、僧弁才の手から強奪させた話はよく知られている。

蒐集した王羲之の真蹟は、太宗は馮承素などという搨書人(とうしょじん)に命じて、副本を製作させ、これを皇太子・諸王・功名などに賜うた。

搨書というのは、いわゆる雙鉤塡墨(そうこうてんぼく)の技術である。当時の搨書は精巧を極めたもので、原本と少しも違わないものができたらしく、現に日本の帝室に伝わる名高い王羲之の「喪乱帖」のごとき、そうした搨書のわずかに今日に残存する遺品である。ともかく太宗は、王羲之の書蹟を蒐集するとともに、その流通をもはかったのであって、これは中国書道史上、太宗ののこした大きな功績である。

さて、以上の事実から推測できることであるが、太宗の書は、全く王羲之の風である。その書としては、

・「晋祠銘」(図86-89)

・「温泉銘」(図90-95)との2つの石刻がある。

特に「温泉銘」は、現在その原碑は失われているけれども、敦煌石室から発見された唐拓本があって、ほとんど磨滅のない拓本によって委しく書法を窺うことができる。一方、「晋祠銘」は原碑が山西太原に現存しているが、石質が悪劣なために、文字の鋒芒が失われて、物足りない。この「温泉銘」も「晋祠銘」も、ともに行書であるが、流麗の中に遒勁の気のそなわっていることは、欧陽詢、虞世南と風格を同じくしている。その他、集帖の中には、いろいろな行草書のものがあるが、別に「屏風帖」(図96, 97)という美しい草書もある。

伝えられるところによると、太宗は虞世南を師としたという。その戈法が巧くできないところから、「戩」の字を書くに際し、わざわざ虞世南に代筆させたという名高い逸話があるが、太宗の書法に極めて熱心であったことが窺われる。

以上、要するに、隋から唐初にかけての時代は、欧陽詢と虞世南とによって代表される。隋はその先駆をなした時期であり、貞観はその完成に達した時期である。したがって当時の書法には、いずれも欧・虞の風がある。隋の「龍蔵寺碑」、「美人董氏墓誌」など、皆そうである。欧・虞のような書風がすでに隋代から新様式として生れ出ていたので、必ずしも欧陽詢その人の手に出たものでなくとも、一般にそうした書風が行われたのである。その風に見えないのは、辺陲の地に行われた書だけである。

『唐六典』巻8、弘文館学士の条に、「貞観元年(627)、現任の京官のうち文武職事五品以上の者で、書法を学ぶことを好み、また手筋のすぐれたものには、弘文館内で書法の稽古をすることを聴(ゆる)した」とある。その文のすぐ後に、欧陽詢、虞世南に勅して楷法を教示せしめたとある。それが当時の風潮を一層昻めたであろうと神田は想像している(神田、1頁~8頁)。

欧陽詢化度寺邕禅師塔銘について 中田勇次郎

前述したように、欧陽詢の楷書としては、

1.「化度寺邕禅師塔銘」(図44-53)

2.「九成宮醴泉銘」(図54-61)

3.「温彦博碑」(図62-65)

4.「皇甫誕碑」(図38-41)

の4碑が伝えられている。この中でも、「化度寺邕禅師塔銘」と「九成宮醴泉銘」の2碑が、古来もっともすぐれたものであるといわれ、唐楷はいうまでもなく、古今の楷法の典型とされている。さらに、この2碑においては、その書品の優劣について、南宋において書の鑑識に秀でた姜夔が、「化度寺邕禅師塔銘」は「九成宮醴泉銘」よりすぐれており、いずれにもまして神品に入るべきものであると品第してからのち、「化度寺邕禅師塔銘」を「九成宮醴泉銘」の上において論ずる人も少なくない。これから考えても、「化度寺邕禅師塔銘

」は欧陽詢の楷書の中では、もっとも大切なものということができるとされる。

ところが、この碑は原石が早くに亡び、伝世の拓本もその種類がいろいろに分かれている。そのために、次のような問題が提起できるという。

・実際においてはどの拓本を規準にしてこういう説が立てられているか、よく見分ける必要がある。

・この碑の原石はいずれの拓本であるかということについても、今日なお異説を立てる人があるので、この点についても明らかにしておく必要がある。

この碑についてもっとも広く拓本を探索し、またもっとも深くこれを研究した人は、清代の乾隆嘉慶年間の金石学者の翁方綱(1733-1818)である。

ここではこの翁方綱の研究を基礎とし、その上に、その後に発見された資料、例えば敦煌出土の拓本(図44, 45)などをも加えて、まずこの碑の種類と系統を調べた上、その書の品第がいかに行われたかについて、その碑帖の学問の理論のあるところを、中田は論じている。

翁方綱は、乾隆45年(1780)、蒋宗元の旧蔵した1本、すなわち「翁氏蘇斎本(図48-51)」を手に入れた頃から、たえず諸本を探訪し、佳拓に逢うごとに、臨摹して、対校し、嘉慶23年、86歳で没するまでの半生をこれに傾倒し、精密な研究をした。

翁方綱によると、この碑は3つの種類に分けられるという。

・第1は王孟揚本、陳彦廉本、呉門繆氏本の3本

・第2は、顧氏玉泓館本、翁氏蘇斎本、蒋春皋本、陸謹庭本、鮑氏本の5本

・第3は後世の摹刻本で、墨池堂帖本、横石本、直石本、薛銜本である。

第1の王孟揚本は、元末明初の人、王偁(あざなは孟揚)の所蔵していたもので、清の陳崇本に帰していたのを、乾隆54年(1789)、翁方綱が借りて、響搨本「翁覃渓手摸化度寺碑底本」を作っている。

陳彦廉本は、元末明初の人、陳宝生(あざなは彦廉)の所蔵していたもので、古くから唐搨の名品として珍玩されているものである。翁方綱はこれを王孟揚本と同石とし、王本の響搨本に朱字でこの本との異同を校合している。

呉門繆氏本は元の朱益之の所蔵していたものである。翁方綱は嘉慶4年(1799)、この本を知り、王本、陳本と同石とした。

以上の3本は翁方綱が鑑定して同石としたもので、これを宋初翻本と称し、「化度寺邕禅師碑」のもっとも早い拓本で、次の玉泓館本およびその系統のものよりは古いが、翻刻本であるとした。

ところで、この3本と、翁方綱が見ることのできなかった敦煌出土本(図44, 45)との関係について、中田は次のように補足している。翁方綱はかねて「化度寺邕禅師碑」の覆元図を作ることをこころざし、嘉慶5年(1800)、「范氏書楼三段残石之図」を完成したが、この図は今見ることはできない。中田もかつて王本の響搨本すなわち「翁覃渓手摸化度寺碑底本」にもとづいて、この碑の覆元図を作製したところ、碑石が上中下三段に断裂した痕跡がありありとあらわれたという。

宋の慶暦(1041-1048)の初年、范雍が南山の仏寺で化度寺碑を発見した時に、僧侶が誤って三断したという伝説が必ずしも虚構でないことが、これによって実証されたとみる。さらに不思議なことは、この覆元図に敦煌本をあてはめて見ると、その字の配置が一致し、敦煌本はこの3本と同石であることが確かめられたという。

ところで、翁方綱が何故にこの3本を宋初翻本と鑑定したかについては、この碑について数十年の研鑽を積んでいるだけあって、そこには然るべき理由があるが、その理由を考えるにあたって、翁方綱の碑帖の学問の本質的なものに言及する必要があると中田はいう。

とにかくこの3本が敦煌本と同石であるとすれば、敦煌本を唐原石拓本とする限りにおいては、この3本もやはり翁方綱の宋初翻本の説を改めて、唐原石拓本であるということを認めざるをえなくなるであろうと中田はみている。また羅振玉が潘祖陰旧蔵の1本を紹介し、その碑文を全唐文および敦煌本と校勘した校字記を付け加えているが、それによって見ると、これもこの3本と同石の拓本と認められている。羅振玉は、「必ずしも一々敦煌本と校量せずとも、すでに確定して唐石宋拓となすべし」といっており、この系統のものに敦煌本よりすぐれた精拓本があることが知られる。

これらの点から考えると、この3本およびその系統のものを唐原石拓本とするに大誤はないと中田は推定している。

第2の顧氏玉泓館本およびその系統のものは、前の3本とは別石であり、概して文字の磨滅がはなはだしく、その残存状況も異なる。第1の3本がいずれも字数が1000字近いのに比べて、これは字数が一定せず、2~300字ほどのものもある。またその拓本にも新旧の別があり、もっとも古いものは顧氏玉泓館本(図46, 47)で、翁氏蘇斎本(図48-51)は古い点では玉泓館本に劣らぬが、やや入墨の痕跡がある。

蒋春皋本は明の王世貞が所蔵していた3本のうちの第1本である。陸謹庭本は王世貞の所蔵の第2本で、鮑氏本は清の鮑東方が所蔵していたものである。

以上の5本を翁方綱は唐原石拓本とし、北宋の慶暦初年、范雍が南山の仏寺で発見して西京の里第の賜書閣の楼壁においた唐の原石とされているものに因んで范氏書楼本と称した。

この系統の本は、北宋における范氏書楼の摹刻本で、南渡の際、その断裂欠壊した残石から取られた多くの拓本が流散したのではなかろうかと中田は推測している。この間の事情については、今後の研究に俟つものとする。

宋代の翻刻本は、この他にもあったらしく、現存するものでは清内府本(図52, 53)もその一つである。またこれと別石で、古く日本に舶載され、建仁寺の「清住禅院文庫」、嵯峨の「二尊院」および「岸本家蔵」の印記のある一本がある。字数は1055字、諸本の中でもっとも多く、文字はすべて完好な初拓本であることから見て、宋翻本としては佳拓とされる。

第3の摹刻本は翁方綱が比較的年代の新しいものを一括して考えたもので、同石ではないが、多少の関連性をもって摹刻されていった一類のものである。この中で、墨池堂帖本は後に翁方綱の所有に帰した翁氏蘇斎本によって摹刻したものであるから、第2の玉泓館本の系統に所属させてもよいとする。横石本以下は、文字を改めたり、書体も崩れたりしているので、とりあげる価値はないと中田はみなしている。

化度寺塔銘の書を理解するためには、上述した拓本の種類と系統を明らかにするとともに、この場合も翁方綱がこの書をどのように見たかという書論の本質を把握しておく必要がある。

そこで翁方綱の所説について中田はまとめている。本来、書法は篆法が正統である。篆書が変じて隷書となり、隷書が変じて楷書となった。楷書が晋に始まり、南北朝のときには楷書の見るべきものは一つもないが、唐になって形質ともに整ってきた。その源流は晋から出ている。

ところが、晋の楷書の真本の伝わるものは一つもない。「楽毅論」にしても、「黄庭経」にしても、みな後世の摹刻を経ている。時には神理のあるものもあるが、唐の真石の伝わるには及ばない。したがって晋の書法の神髄はむしろ唐の楷書の真石の碑に求めるべきである。

唐楷においてもっともすぐれたものは、

第一に、「化度寺塔銘」

第二に、「孔子廟堂碑」

第三に、「九成宮醴泉銘」である。

この三碑はいずれも王羲之の血脈を受けついでいるもので、晋の書法をよく伝えている点において唐の諸碑に傑出している。

ただ、この三碑をその書者からいえば、また虞世南と欧陽詢とでは、おのずと相異がある。虞世南は王羲之の正統の血脈を受けついだもので、いわば唐の王羲之とでも称すべき人物であり、王の古逸淡泊の風神をえている点では誰も及ぶものはないが、彼はただ晋の書法を守るだけで、これをよく変化しなかった。

ところで、欧陽詢は晋の書法を守るとともに、よくこれを変化し、独創的な唐の時代精神を発揮した。欧陽詢は必ずしも虞世南より勝るとは限らないが、この意味からいえば、欧陽詢は唐楷第一と推称すべきである。

そこで、欧書では「化度寺塔銘」と「九成宮醴泉銘」とがもっともすぐれているとすれば、今度はこの2碑のうち、どちらがすぐれているのか。これについては、既に宋の姜夔をはじめとして、「化度寺塔銘」を「九成宮醴泉銘」の上に置く人は少なくない。清の王澍が出でて、姜夔の説を篤論ではないといったのに対し、翁方綱は「化度勝醴泉論」二篇をしたためて、これに反駁した。翁の説は、化度は遒逸で、醴泉は朗暢であるという。遒逸は本来朗暢に勝るものであるから、化度は醴泉よりすぐれているというのである。翁方綱が蒋宗元旧蔵の本を手に入れた夏、その帖内に書き入れた一跋に次のようにいっている。

「予は今年春、率更化度寺碑原石残本を得、始めて化度は筆々蘭亭から出で、醴泉銘もそうであることを悟った。化度は蘭亭の神髄を得、醴泉はその気韻を得ている。これは率更が蘭亭を臨してからのち、精思してこれを書いたからこそ、はるかに欧書の他碑の上に出ているのに相違ない」と。

化度は晋法の神髄をえてよく遒逸となり、醴泉は晋法の気韻をえてよく朗暢となったと見たのであろうという。

同じく蘇斎本のもっとも晩年の一跋に次のようにいう。

「風神はすなはち深厚においてこれを得、未だ山陰棐几の正書は更に当にいかなるべきかを知らず。ここにおいて精思し、千古に直徹す」と。

王羲之の棐几に書いたという正書は今は見ることはできず、千古の秘密であるけれども、研鑽精思、ついにその天然の風神を悟得したことを述べている。このようにして化度は欧書第一であるばかりでなく、唐楷第一として推称され、またさらに唐楷第一であるばかりではなく、古今楷法第一神品とされ、ついに淳古無上の楷法の権化として、一種の神格化された最高無上の絶対的なものとして崇尚されるに至っている。

上述したように、翁方綱は拓本の鑑定においては、第一類を宋翻本とし、第二類を唐原石拓本としたのも、全くこのような書学の理論にもとづくものであって、この理論の動かない限りは、万一彼の時代に敦煌本が出土したとしてもその所説をどこまで変更したかは疑わしいであろうと中田はみている。つまり、翁方綱の信ずるところの書の根本精神は晋法にあり、晋法とは自然の原理の上に立った中和の美しさを根底とする儒教的な理念にもとづくものと見てよいとする。そして翁方綱が晋法を崇尚する精神は、彼の他の法帖、「蘭亭序」や、「楽毅論」の研究によくあらわれているが、それがもっとも強く主張されたのは化度寺碑においてであったと中田は解説している。その意味において化度寺碑によって翁方綱の書学の一端をうかがうのも無意義ではないという(中田、9頁~15頁)。

虞世南について 内藤乾吉

虞世南の書の解説をかき、小伝を作るために、史料を読み進めるうちに、気づいたことを書きとどめて、将来の研究のためにメモしたものが、本稿のもとになっていると内藤乾吉は最初に断っている。

まず、『唐会要』巻64弘文館の条、および『唐六典』巻7の弘文館の学生の条により、唐の太宗期に、虞世南と欧陽詢が弘文館の学生に楷法を教示したことを確認している。当時この二人が朝廷の書道の師範となった事実はこの二人の書が当時の書法を左右するのみならず、後世の書道にまでも絶大の影響を与えるに至った一つのポイントとして重要な意味があると内藤はみている。

さて、その虞世南の書として「孔子廟堂碑」が有名である。これは太宗が即位の初めにあたって、文教興隆、学校復興の第一歩として国子監の孔子廟を重修した趣旨を記したものである。これを中央の最高学府である国子監に立て、その撰文と書丹を、当時太宗が人格、学芸、書法の上で最も信頼した虞世南に命じた。今日、虞世南の楷書として信ずべきものはこれ一つしか残っていないけれども、その出来ばえはこの一碑でもって古今の万碑に当るに足るものといっても過言ではないと内藤は評している。

ところで、虞世南がこの碑の拓本を進呈して、太宗から王羲之の印を賜わったのに対する謝表というもののことが諸史料に見えている。例えば、明の都穆や清の王澍は謝表の年を貞観7年(633)10月で、虞世南の官が太子中舎人著作郎であるかのように記すが、『新旧両唐書』虞世南伝および『唐会要』巻65秘書省の条を参照すると、虞世南が著作郎から秘書少監に遷ったのは、貞観4年(630)であり、貞観7年に著作郎であるということはありえないという。

ところが、清の孫承沢の「庚子銷夏記」巻6の唐刻虞世南孔子廟堂碑の条には、「貞観四年碑成り」とあり、この年代なら、「孔子廟堂碑」に記されている虞世南の官が太子中舎人行著作郎であることとも矛盾しないという。

内藤は「孔子廟堂碑」の建立年月を考えようとした際に、この謝表に関する諸家の記述の矛盾が混乱を生じさせるおそれがあると知り、諸史料を検討してみたという。

ところで虞世南の書は唐代から今日に至るまで、欧陽詢と対比して批評されている場合が多い。唐の張懐瓘の『書断』に、

「虞は内に剛柔を含み、欧は外に筋骨を露はす。君子は器を蔵す。虞をもって優れりと為す」といったのは、一言で両者の特徴を表わし優劣を定めた千古の名言であると内藤はみている。

また張懐瓘は次のような巧みな比喩を述べている。

「欧の虞と智均しく力敵すといふべし。またなお韓盧(よく走る黒犬)の東郭夋兎(はしこい兎の名)を追うが如し。その衆体を論ずれば、虞は逮(およ)ばざるところ。欧は猛将の深入してあるひは利あらざるがごとし、虞は行人の妙選されて、罕(まれ)に失辞あるがごとし(虞は外交官に適任者を得て、めったに失言がないようなものだ)」と。

衆体を論ずれば、虞は及ばざるところというのは、虞世南の得意は大体、楷、行、草であったので、欧陽詢のあらゆる書体を書いたのには及ばないというのである。

張懐瓘は古今の書家の各体の書を、神品、妙品、能品に分けて等級をつけているのであるが、虞世南は隷(楷書)、行、草の三体が妙品に入っているだけであるのに対し、欧陽詢は飛白、隷、行、草の四体が妙品に、大篆、小篆、章草の三体が能品に入っている。これで見ると、欧陽詢の方が虞世南より専門書家的であったことがわかるが、それだけにかえって書の品格は虞世南に及ばなかったのであろうと内藤はみる。

同時に虞世南の書は含蓄が深くて容易に学びがたいのに反し、欧陽詢の書は技巧によってもある程度に学ぶことができるので、虞世南よりは習い易く、昔から今日まで初学の学習に用いられるという。

さて、今日虞世南の楷書として信ずべきものは「孔子廟堂碑」があるだけであることは既述した。「孔子廟堂碑」には貞観の原石の拓本と、原石の拓本から覆刻した陝西本と城武本とが今日見られる。原石本は、翁方綱のいうところでは、北宋の時からすでに稀で、黄庭堅が3本を見たことを記しているだけである。その外では、臨川の李氏の本(図69-76、今日、三井家に蔵す)があるだけであるという。翁方綱は75歳の時にはじめてこの李氏の本を見て、大いに感激し、精細な研究をした上で、跋を作って、この本が原石本であることを立証し、またこの本と陝西本と城武本とを比較研究して、「廟堂碑唐本存字」および「孔子廟堂碑考」を著わした。「孔子廟堂碑」について、これほど精しい研究をした人はあとにもさきにもなく、翁方綱はまさに虞世南の忠臣と称してよいと内藤はいう。

しかし今日、この碑を鑑賞、研究する上において翁方綱以上の便宜を我々はもっていると内藤はいう。というのは、翁方綱の時代には見ることのできなかった種々の資料、例えば、日本に伝存している写経や敦煌出土の写経、智永の真草千字文の真蹟本を見ることができるからである。

これらの資料によって、虞世南の時代の書風や筆法に対する概念を翁方綱以上に正確につかむことができ、「孔子廟堂碑」をその中に置いて比較研究することができる。

虞世南は智永から書法を習ったと伝えられているので、日本に伝わった智永の真草千字文の真蹟本を見ることができるのは、虞世南の研究者には最も幸である。

ところが、翁方綱はこの比較研究を断念しなければならなかった。彼の啓法寺碑の跋の中に次のようにいっている。

「唐人の正書は虞、欧、褚三家が第一である。虞の発原は智永にあり、欧の発原は劉珉にあり、褚の発原は史陵にある。劉と史の書は世間に伝わって居らぬ。智永の千字文はいま伝わる石刻は宋人の偽作である。とすると三家の発原はみな渺として見ることができぬ」と。

翁方綱のいう智永の千字文の石刻とは、北宋末の大観3年(1109)に薛嗣昌の刻した、いわゆる関中本のことである。翁方綱は玄(宋の始祖の諱は玄朗)、匡(宋の太祖の諱は匡胤)、敬(太祖の祖父の諱)の末筆を欠いているので、この関中本は宋初の人の書いたものと断じ、また恒(真宗の諱)は欠筆していないから、前記の欠筆は、刻石の時に欠いたものでないことがわかるとした。

しかし内藤はこの翁方綱の説に疑問をはさみ、再考を促している。つまり翁方綱の欠筆の調査はなお疎漏があって、その他に貞(仁宗の諱は禎)、譲(英宗の父濮王の諱は允讓)にも欠筆があり、一方、殷(太祖の父の諱は弘殷)は欠筆していない。

したがって内藤は欠筆だけでは宋初人の書と定めることができず、刻石の時の欠筆ということについても再考してみる必要があると主張している。

また偽作というのは翁方綱の武断にすぎ、この関中本と真蹟本とを比べてみると、行数は全く同じであり、字形なども大体似ているから、全く偽作ということはできないとする。ただし、この関中本には真蹟本に見られるような、六朝末の書の特徴と思われる鋒鋩、筆意はほとんど失われているという。それのみならず、結体においても、真蹟本には全く見られぬ破綻を生じて拙劣なものが少なくなく、全体がなんとなくいじけていると評している。

そこでこの関中本は真蹟を宋人あたりの臨摹したものを刻したか、あるいは上石の時の鉤勒が非常に拙劣であったものとしか考えられないものであると内藤はみている。

そして次のことを付言している。この関中本の、原本からゆがめられた一種拙なる点を古雅と錯覚して、これを智永の真を得たものと考え、真蹟本の真価を知らぬ人が、今日でもなかなか多いが、それは正に本来を顚倒した謬見であって、ともに書を語るに足らないという。

最後に、内藤は虞世南の発原といわれる智永の書と、虞世南の書とを比較する際の留意点を指摘している。すなわち智永の千字文は、紙に書いたものであり、手本を後世に残すつもりで書いたものと思われるから、用筆の能事を尽したものであるに反し、廟堂碑は刻石に適する用意のもとに、また碑の内容に相応するように厳粛な心持をもって書いたと思われるから、両者は最初から用意の異なることを考えながら比較することを要するという(内藤、16頁~20頁)。

唐太宗と昭陵の碑 外山軍治

唐太宗は中国歴代帝王中第一の名天子とされている。太宗が名天子たるゆえんは、中国において名天子たるに絶対不可欠の条件である文化の擁護者としてすぐれた事業をなしとげたことである。

文化の擁護者としての太宗の功績は一言にしていえば、統一王朝である隋の後継者として南北朝文化を集大成したことになる。そのねらいは北朝系のすぐれた政治的文化と、南朝系のかがやいた芸術的文化とを結合することにあった。太宗は王羲之の書を酷愛したが、これも南朝文化に対する心酔のほどを示す例であろう。

太宗は貞観年間(627-649)を通じて王羲之の書を蒐集する努力を怠らず、二王をはじめ張芝、鐘繇、張昶(ちょうちょう)ら漢魏以来の名家の作品をあつめることができた。王羲之の真蹟だけでも、大よそ2290紙に及び、これを13帙128巻にしたてたという。

王羲之の真蹟のうち太宗がもっとも愛したのは「蘭亭序」で、貞観23年(649)崩御に際し、その執着をたちきることができず、皇太子に遺言してその陵内に殉葬させた。これは太宗が王羲之を酷愛した事実を物語るものとして有名であり、この話は太宗がこの「蘭亭序」を手に入れた苦心談とくらべあわせると一段といきてくる。

その苦心談を略述しておく。

太宗は王羲之の作品を蒐集中、「蘭亭序」だけはなかなか手に入れることができなかった。その「蘭亭序」は王羲之7代の孫で陳より隋にかけて書名の高かった智永禅師が会稽(浙江)の永欣寺に所蔵していた。

智永の没後はその弟子弁才禅師がこれを大切に守っているらしいと察した太宗は、3度にわたって弁才を召し出して所望したが、その所在はわからなくなったと答えるばかりであった。そこで尚書右僕射房玄齢の進言によって、監察御史の蕭翼という機略縦横の人物を会稽に遣わし、策略をもって奪い取ることを企てた。蕭翼は身分を隠して永欣寺に至り、弁才禅師に会って、次第に親しくなり、ともに詩をつくり、碁を囲み琴を撫し、無二の遊び友達となった。若い心友をえて喜んだ弁才禅師は、ある日樑檻の上に隠してあった「蘭亭序」をおろして蕭翼に見せた。蕭翼はわざとそれは響搨(きょうとう)の書であり蘭亭の真蹟がこの世に現存するはずはないとばかにしたふりをした。がっかりした弁才はすっかり警戒心をなくして、それを机の上に置いたまま、檀家からの迎えに寺から出ていった。蕭翼は弁才の不在に乗じて、これを盗み取り、長安にもって帰って太宗に献上したという。

(外山は事実かどうわからないが、話としてはなかなか面白いという。)

そして貞観13年(639)、太宗が「蘭亭序」を供奉搨書人趙模、馮承素らに命じて、数本を搨(うつ)させて皇太子や諸王近臣に賜った。

さて太宗がこの「蘭亭序」を殉葬させたことは、一般には唯一無二の貴重な文化財を自己の所有欲の犠牲にしたことは非難をうけても仕方のない行為である。ただ外山はこの話から、中国歴代帝王中第一の名天子といわれた大人物が人生行路の最後に見せた人間らしいわがまま、あくの強さを身近かに感じると述べている。

名君といわれる太宗が歴史家から非難されていることがある。それは兄の皇太子建成と弟の斉王元吉とを手を下して殺したことによって、皇太子の位をかちえ、さらに帝位についたということと、また自分が殺した弟斉王元吉の夫人を妃として、宮中に迎え、文徳皇后の崩後にはこれを皇后に立てようとさえしたことである。しかしこれもまた大英雄にして、何ともできない人間としての欲望の所為だと外山はみている。

さて太宗自身、王羲之の書に心からほれこみ、その書をよく学んで、兵馬倥傯の間を馳駆して大唐帝国の基礎を築いた英雄としてのきびきびした性格の上に、大皇帝らしい気宇の大きさをその書の上にあらわした。このような天子を上にいただいたことが貞観年間の書風に大きな影響を与えた。貞観時代の書家として欧陽詢、虞世南、それに後出の褚遂良をかぞえるが、太宗は智永禅師にならって王羲之の書法をよく伝え、遒媚だと評せられた虞世南の書や、王羲之をよく学んで険勁これに過ぐといわれた欧陽詢の書を高く評価した。

即位の頃にこの二人は既に70歳に近かったが、この二人の老大家に弘文館学士を兼ねさせて、これを優遇した。楷法の指導者として欧・虞二人を挙用したことによって、この両大家の書風が一世を風靡するに至ったこともまた自然の勢いであった。この両大家よりは、後輩の褚遂良は、虞世南の没後、宮中に集められた王羲之その他の真蹟の鑑別にあたる実力をもった人として、また王羲之の書法をよくならった書家として推挙され、この両大家なきあとの書壇を指導する地位に立った。

昭陵は唐の都長安城の西北方、醴泉県の東北50キロの九嵕山(きゅうそうざん)にある。

太宗が「蘭亭序」とともに葬られた昭陵の陪冢(ばいちょう)諸碑がある。昭陵諸碑のうち、欧・虞・褚の三大家によって書かれたものは極めて少ない。「温彦博碑」が欧陽詢の書であることははっきりしているが、その他には、「房玄齢碑」が褚遂良の書と考えられるだけである。ただ虞世南の手になるものはない。陪葬がはじめられたのが貞観11年(637)であるから、その翌12年に没した虞世南の書が昭陵の碑の中に見あたらないのは致し方がない。また高宗の顕慶3年(658)まで生存した褚遂良の書はもっと多くあってもよさそうであるが、一例しかない。

ところで陪葬をゆるされたのはほとんど例外なく権貴の人である。その家人が皇帝の恩遇を感謝しつつ陪冢の碑の撰書人をえらぶのに、きそって当時第一流の人々に委嘱したであろうことは想像に難くない。現存の昭陵碑の書人も、欧・虞・褚につぐ第一流として認められていた人々であると考えてよいが、それらの人々はどのような書風をもっていたのか。外山はこの点について解説している。

28碑のうち正書の碑が多く、隷書、行書のものは少ない。正書の碑のうち、先にあげた「温彦博碑」、「房玄齢碑」のほかに特徴のあるのは「孔穎達碑」である。虞世南の書だという俗説があるくらいよく似ているが、虞世南の方が孔穎達よりも先に没しているので、この説が誤りであることは明らかである。よほど虞世南をよくならった人の書であるようだが、虞に比べると弱いと外山は評している。

書人の明らかなものの一つに「高士廉塋兆記」がある。その書者趙模は太宗の搨書人として有名な人である。勅を奉じて「蘭亭序」の搨本をつくった。あの典雅遒勁な王羲之の書法を完全にうつしえた人だけあって、彼自身の書もなかなかりっぱである。字形も細長く虞世南に近い書風を示している。「實」の字など、「孔子廟堂碑」の同字と形も筆法も全くよく似ているという。

「蘭陵公主碑」の書者については、竇懐哲だという説もあるが(「平碑記」「集古録目」)、あるいはこれを趙模の書とし(「庚子銷夏記」)、あるいはその書法が趙模に似ているという(「集古求真」)。外山は同形の文字から考えて、やはり趙模の書とみてよいとする。

また「李靖碑」は王知敬の書である。貞観年間から活躍した人で、褚遂良とともに全国からあつめた王羲之の書を鑑定したという。また高宗時代には殷仲容とならび称せられ、字形は趙模に比して、やや扁平であるが、やはり趙模と同じ系統の書だと見てよいとする。『書断』には王知敬の書を評して、膚骨兼有といっているが、清朗爽快で、昭陵碑中の逸品の一つであろうと外山はみなしている。

その他、「豆盧寛碑」「尉遅(うっち)敬徳碑」などは欧・虞・褚のいずれかに似た書風を示し、それぞれの持ち味を発揮している。

また行書碑には「李勣碑」(高宗書)があり、高宗皇帝みずから当時の名家に伍してその技をきそっている。

以上、現存する昭陵の碑にあらわれた、太宗期より玄宗期にかけて第一流の書家と考えられている人々の書風について外山は概観している。中には隋代の書法をそのままうけついだものも見うけられるけれども、その書と主流をなしたものは欧・虞・褚の三大家の書風であった。これは太宗の好尚そのものを反映しているので、昭陵をかざるにふさわしいものであったという(外山、21頁~26頁)。

隋唐の碑碣 長廣敏雄

石碑は中国では後漢時代からおこったのであるが、六朝時代を経て、隋唐時代にもっとも発達した。その石材は黒味をおびた石灰石や大理石であった。質が緻密なので、彫刻した文字や装飾が鮮明にみえる。このような石材を豊富に産出することが、中国の石碑の発達した一つの重要な原因と考えられている。

さて、隋の石碑は隋が北方から起こったため、北朝の石碑様式を踏襲した。南朝と北朝とを比べると、南朝の碑が華麗であり繊細であるのに対して、北朝のそれは古拙かつ質実で、手堅い感じである。漢以来の石碑の伝統を北朝が継承し発展させ、隋の石碑がこれをついだ。隋の石碑の遺物は少なく、河北省正定龍興寺の「龍蔵寺碑」(図1-5、開皇6年[586])

、山東省曲阜文廟の「修孔子廟碑」(大業7年[611])が知られている。「龍蔵寺碑」は螭首

(ちしゅ、円首の頂に一対の龍が龍頭を下にむけて浮彫されること)であるが、その龍頭は鋭利繊細な浮彫で、踏んばった脚もなかなか鋭く技巧的でさえある。「修孔子廟碑」はむしろ簡単で、龍の彫刻はなく碑首が半円形で、四角な額をつくっている。前者は額に楷書

5字3行を陰刻し、後者は篆書3字2行を陽刻している。

唐になると、石碑は非常に発達した。螭首の意匠は絶妙であったし、方趺(下方の長方形の台座)には薄浮彫が描かれ、亀趺(亀をかたどった台座)は雄大であった。これらの装飾意匠の豪華さにとりかこまれて、碑身には唐代一流の名筆が讃嘆すべき彫刻となって芳を万世に伝えている。太宗、高宗、玄宗など皇帝の書のみならず、虞世南、欧陽詢、褚遂良の初唐にはじまり、顔真卿、柳公権の晩唐にいたるまで、陸離たる光彩をはなっている。

碑の形式は大体、伝統的な形式を踏んでいる。台石には方趺と亀趺とがともに行われ、方趺にしばしば瑞獣や華麗な唐草文様が彫ってある。河南省登封にある「少林寺太宗御書碑」(開元16年[728])は代表的な例である。この碑は唐碑中の白眉と目されているものである。碑側には華やかな唐草をあらわし、唐草の中に翼をひろげた鳥とかあるいは麒麟にのった神王像とかが彫ってある。闊達、豪快しかも繊細鋭利な図様である。

ところで螭首すなわち碑首に龍を彫ることは前代のとおりであるが、その表現は精巧になった。また額は普通上方の尖った圭額であるが、時には額中に仏像を彫刻したものもある。額中の題字は篆書が普通であり、稀には飛白書が書いてある。例えば、山西太原の「晋祠銘」(貞観21年[647])がこれである。碑文は正書が最も多いが、八分書、行書あるいは篆書もある。

以上は伝統的形式の唐碑であるが、唐になってはじめて工夫された新しい碑形式がある。これは玄宗時代にはじめて現われたもので、例えば河南登封の「嵩陽観聖徳感応碑」(天宝3載[744])である。下に方趺があり、周囲には華麗な彫刻がある。このようにして唐碑は盛唐になって極盛となった。ただその後は別に新形式は現われず、これらの既製の形式を踏襲したにすぎなかった。盛唐までの唐碑はそれ以後の中国石碑の標準となった(長廣、27頁~30頁)。

造像記について 水野清一

およそ像をつくり名を録することは、ギリシア、インドにもあり、世界いたるところにみられる一般的な風習である。けれども中国人ほど詳細にかいたもの、中国人ほど文をねったもの、中国人ほどたくさんつくったものはほかにない。中国にとっては文字はかいて公になり、文字にかいて永遠になる。

それにしても、仏像の造像記は、道教像の造像記をふくめてみても、周銅や漢鏡とはニュアンスが違ってくる。現存する仏教の造像記で、一番古いものは後趙石虎4年(338)のそれであり、金銅像の台座の裏に彫ってある。金銅像や石像では、台座や光背の裏に彫られるのを常としたが、そのうち別に碑形をつくったものも現われた。それは北魏の後半で、西暦500年頃からである。有名な龍門二十品の中には碑形におさめた造像記がある。北魏時代には、見事な造寺造像碑もつくられて、今に残る遺品も少なくない。例えば、報徳寺七仏頌碑はその一例である。

しかし隋唐時代になると、碑形の造像は少なくなり、純粋に文字の碑になってしまう。小さいものは司馬粲の金銅碑(開皇12年[592])、大きいものは龍門の「伊闕仏龕碑」(貞観15年[641])がある。後者は褚遂良の書であり、文字方正で、蒼古の気をたたえ、正書のうちに隷意を含んでいる。なお、顔師古のかいた貞観3年(629)の、汜水(しすい)等慈寺の碑(図82, 83)も有名である。

しかし普通に造像記の名でよぶものは、こうした独立の碑でなく、造像わきの小さい碑形に彫られたり、台座や光背の裏に刻まれたりする、片々たる石刻をさす。したがって文字も粗末、文章もあり合わせで、誤字、俗字も多いという。

龍門賓陽南洞の北壁には、貞観22年(648)、「洛州河南県思順坊老幼等造弥勒像記」を刻した碑形がある。これはこの下の東の弥勒像龕のためにつくったものであるが、なお総高1.5メートルをこえ、文も堂々とし、字も秀整である。文の内容はまず邦家の永固をいのり、ついで自分たちの冥福を願っている。

隋の一例としてあげられるのは、大業12年(616)、「梁佩仁造釈迦像記」である。内容は亡くなった長男と生存の次男のために釈迦三尊像をつくったという。そしてかみは皇帝陛下から、しもは一切衆生の登覚をいのっている。

唐でも造像の内容を詳記するものがある。例えば、顕慶5年(660)の「劉☐(ママ)造阿弥陀像記」はその一例である。阿弥陀の五尊像をつくり、皇家の永固をいのり、一切衆生の登覚をねがっている。文字は方格をつくって彫り、方正であるとともに遒勁である。

しかし皇家、皇帝をはぶいて、もっぱら一家の先亡と一切衆生の冥福をいのったものもあり、概して北魏の造像記にくらべると、七代の先亡、師僧に言及するものは少ないという。このことから、隋唐では造像供養者と教化の師僧とのむすびつきが、はるかに弱くなっているのであろうと水野は推測している。

ところで、『語石』の著者、葉昌熾(ようしょうし)は、「世のひとはきそって魏の造像をたたえ、唐刻の精にして不思議なのを知らない、みな棋子方格があって、小真書は欧に似たものがあり、褚に似たものがあり、永徽以後、長安以前(650-702)は多く薛稷に似ている」といっている。

先述した「思順坊造像記」、「劉☐(ママ)造像記」は褚遂良に似ており、永徽4年(653)、「周智沖造阿弥陀像記」は欧陽詢に似ているものと水野はみなしている。

最後に水野は唐代の造像記の盛衰について述べている。例えば、龍門の造像記で統計をとってみると、西暦660年代を最盛期として前後に減少し、650年代、720年代の80年間を盛期とし、780年代にいたると皆無になるという。これは全国の風潮を反映したもので、銅像もこれに一致する。しかしこれで造像記や造像がなくなってしまったと考えるのは早

計であり、ただ金石像が急になくなったことを意味するという(水野、31頁~34頁)。

中国の古写経 石田幹之助

ここにいう古写経というのは、魏晋南北朝より隋唐の間に中国において紙に書写された漢訳仏典を指すという。ただ、後漢の漢訳仏典の遺品はまだ発見されていないが、書風筆意より考えて後漢のものとみられるものもないではないから、後漢以後としてもよいかもしれないともいう。

『書道全集』において、古写経の題目で寄稿するからには、書勢筆法の変遷沿革や、古拙、清雋、森厳、整斉などの美を鑑賞する態度などを語るのがよかろうが、著者の専門外であることを断っている。そこで書法の変遷と書品の品騭以外の点において、古写経の持つ価値について石田は次のようにいう。

(1)古佚未伝の経籍を存すること

(2)その奥書識語のうちに通行の史籍に収められなかった史実を発見すること

(3)奥書識語の一種とも認められるが訳場列位というものが付いていて、そのうちに外国の沙門の名籍が見え、文化交流史上のある種の事実を教えること

(4)なお習見の経文といえども、古写の異本が数多く存するにおいては、本文の校勘の上に益あること

(1)のうち、古佚とは経録その他にその名のみ留めて、しかもその本文のいつの世にか失い去られて今日まで永くその姿に接することが出来なかったものをいう。未伝とは従来嘗てその存在を聞かざりしものの偶然出現し来って、われらの知見に上ることとなったものを指す。これらの古佚未伝の経典については、スタイン、ペリオ諸氏の蒐集せる敦煌出土のものにこの種のものが少なくない。(2)奥書識語のうちには経文書写の機縁を語り、隠れたる史実を検出した例も少なくない。

ところで、中国で古く書写された仏典で早く日本に伝わったものの中には、古佚未伝の部類に属するものも少なしとしない。奈良の正倉院内の聖語蔵などにその幾分かが散在しているが、古佚未伝の経論が多量に世に現われるに至ったのは、1907年および1908年に中国の西陲敦煌の石室において、英のスタイン、仏のペリオによって古書が発見され、ロンドンの英国博物館、パリの国立図書館に分蔵されるようになってからのことである。スタイン本を中心として、矢吹慶輝は詳細に如何なる古佚未伝の経典があるかを調査した。こうした古佚未伝の経典が再び世に出で、仏教史特にその教理史の研究に好個の資料を供することになった。

識語から比較的些細なことながらある種の隠れたる史実が知られたり、わずかながら知られていた史実が一層確かめられるようなことがある。例えば、中村不折の旧蔵(中村不折創立の書道博物館にある)「譬諭経」の残簡に、甘露元年(256)の春に漢人および雑胡の誅殺された者が多数あり、その供養のために写経の挙のあった史実を取り上げ、このことは正史その他の記載と対比して更に考究すべきであるという。

同じく中村不折の旧蔵中(書道博物館)に、経名未詳の写経跋字33字がある。これは承平4年(449)、南朝人である江南の人士が遥かに西域の地に客となり、匈奴出身の且渠に仕えていたことを記したものである。その跋字の筆蹟は、温雅精整で、南朝当代の書風を窺うことができるとし、他に類を絶するという。

宋人の肉筆真蹟としても珍重に値すると石田はみている。この残簡により、449年に写経供養の挙があったことがわかり、その書風がもっぱら石刻を通じて知り得た当時北方のそれと大いに異なるものがあったことを知ることができるとする。また書風の点においては、いわゆる習見の北碑の筆法と頗る趣を異にし、すでに唐代通行の書風の萌芽が顕われているのを看取できると石田はいう。

訳場列位は元来各巻毎にその巻尾に書かれていたものであるが、展転鈔写を重ねてゆくうちに後人がその煩を厭うて省いてしまったために、どの写経にも具わっているとは限らないという。現存するものは必ずしも多くなく、むしろ珍重されるようだ。

列位を見れば、それぞれの経文の飜訳関係者の名を知ることができるばかりでなく、また訳場の組織を知る資となり、一巻の経文といえども如何に周到なる用意をもって訳出されたかを見る証徴となすに足り、その上その飜訳竣工の年月日や飜訳の場所などの詳細を知る根拠をも求めることができると石田は説く。

例として、法隆寺に蔵する「大般若経」巻348および増上寺に蔵する「諭伽師地論」巻100を挙げている。そこには筆受(梵語を漢語に訳出)、証文(訳主の右に在ってその宣する梵文の誤を験す)、証義(訳主の左に在って梵文を評量する)、綴人(各語を綴りて句となす)など、分担の職掌が見え、訳場に参した大徳(高徳の僧)は多く訳主(正面に坐して梵文を宣読)の高足(高弟)たる中国人であることはもちろんであるが、時にインド、西域より渡来の沙門も交じっていた。それらインド、中亜の諸国からいかに多くの大徳や客臣たちが長安の都に来て、唐帝の勅を奉じ唐朝の名僧を助けて翻経に尽くしていたかがわかる。このことは当代における中国と西方世界との文化交流の跡を徴する一資となるに足りると石田は解説している(石田、35頁~40頁)。

別刷附録 美人董氏墓誌

8中国8 唐Ⅱ

この篇には唐高宗の即位の年より玄宗の開元末年に至る93年間(649-741)の書蹟を収めている。

中国書道史8 神田喜一郎

唐の太宗が没した貞観23年(649)から、高宗、中宗、睿宗の三代を経て、次の玄宗の開元29年(741)に至る90年余りの間は、唐王朝そのものにとっては、必ずしも平穏無事の時代ではなかった。むしろ波瀾乗疊の時代であったともいいうる。

高宗の寵姫武氏が宮廷の内部に跋扈しはじめたのは、まだ高宗の即位して5、6年になるかならない頃からであった。やがて皇后となり、病弱な高宗の実権を奪い、高宗が没すると専横を極め、ついには唐王朝を廃して国号を周と称し、皇帝の位につく(690年)。

この中国史上、未曾有の事件がほとんど前後50年に亘って展開された。いわゆる則天武后の治世である。この則天武后が没すると(705年)、天下の政権は再び唐王朝にもどり、中宗と睿宗とが帝位についたが、中宗の治世下で皇后の韋氏が権力を握り、中宗を殺して、あわや則天武后の二の舞を演じようとする事件が起こった。ただ、睿宗の子の隆基、のちの玄宗によって粛清され、大事には至らなかった。

このように、高宗の末年から玄宗の即位までは、いかにも唐王朝は衰滅に瀕していたかのようであるが、しかしそれは唐王朝の宮廷内部の混乱であった側面が強い。唐王朝という大きな国家としては、それほどまでに激しく動揺したのではなかった。則天武后はその内行はともかくとして、一代の女傑であったことは疑いなく、才略縦横を極め、巧みに人を用いた。例えば、婁師徳、狄仁傑、姚崇、宋璟のような名相賢臣が朝廷に集まり、施政よろしきをえ、文化もまた栄えた。

この姚崇、宋璟の二人は、その後玄宗の初年に、いわゆる開元の治を現出させた人物である。開元の時代は玄宗が政治に励精し、天下の太平を謳歌し、国勢が揚がった。ただ、その末には、やがて惹起する安史の大乱の微かな胎動が感じられてくる形勢でもあった。六朝以来の旧い貴族文化に、まさしくカタストローフが迫りつつあったと、神田は唐高宗の即位の年から玄宗の開元末年に至る93年間(649-741)を概観している。

さて、唐朝の書法をいう者は、欧陽詢、虞世南、褚遂良、薛稷の四大家を挙げるのと例とする。しかし、この4人の出た年代には多少の差がある。褚遂良は欧・虞に較べると、約40年の後輩であり、薛稷はまた褚遂良に較べて50年余の後輩にあたる。

したがって、この4人の書を年代的にならべてみると、そこには歴史的な変化の跡が窺われる。それを端的にいうと、二王の典型の動揺という現象にほかならないと神田は理解している。

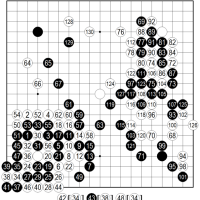

褚遂良の書としては、次の4碑が代表的な作品として名高い。

1.「伊闕仏龕碑」(図1-5) 貞観15年(641) 河南洛陽

2.「孟法師碑」(図6-9) 貞観16年(642) 原石佚亡

3.「房玄齢碑」(図10-13) 永徽元年(650)頃 陝西醴泉

4.「雁塔聖教序」(図14-21) 永徽4年(653) 陝西西安

このうち、「孟法師碑」は原石が今日亡んでしまっているが、唯一の宋拓本が伝えられており、また「房玄齢碑」は磨滅が甚だしいけれども、それでも旧拓本によれば、1000余字を見ることができ、ともかく褚遂良の書の大体を窺うには、重要な資料となっている。このほか、各種の集帖の中には、「枯樹賦」(図22, 23)、「文皇哀冊」(図24, 25)などが伝えられている。「伊闕仏龕碑」以下の4碑について、神田は次のように考察している。その書は明らかに欧虞の2人の長を兼取して、褚一家の風を創造している。欧の長というと、楷書の中に隷法を交え、悠揚迫らず、古穆の趣を存することである。虞の長というと、内に剛柔を含んで、筆墨おのずから遒媚の妙に富むことである。褚遂良の4碑のうち、その欧虞の長を兼取することにつとめた痕跡のよく窺われるのは、「伊闕仏龕碑」と「孟法師碑」といった初期の書であると神田はみている。

一方、「房玄齢碑」と「雁塔聖教序」とになると、もはや渾然とした褚遂良一家の書を完成しているという。古人はこの完成された褚遂良の書を評して、王羲之の媚趣を得たものといっている。それはむろん適評には相違ないが、しかし智永や虞世南の書に較べると、よほど変化しているし、その変化している点は、褚遂良の書には著しく隷法の加わっていることを意味すると神田は解説している。

だいたい王羲之は、古くから伝えられた篆隷の法を拒否して、新しく芸術的な書を創造することに成功したのであったが、褚遂良の書は、その王羲之の拒否した隷法が多分に取り入れられているのであると神田はみる。もっとも、この隷法を取り入れることは、すでに欧陽詢の試みたところで、褚遂良はそれを学んだに過ぎないとするが、その意味においては、実は欧陽詢は王羲之の厳格な正統ではなく、王羲之の七世の孫である隋の智永に学んだ虞世南こそ、王羲之の適伝であったといいうるという。

褚遂良の書の完成は、いわば二王の典型の動揺であった。彼が出て後、その新しい書風を宗とするエピゴーネン(追随者・模倣者)が陸続と現われ、一時天下を風靡した。そのエピゴーネンの首位を占めるのがすなわち薛稷である。

しかし褚遂良と薛稷との中間に出た書家として、欧陽詢の子の欧陽通がいる。父と併せて大小欧陽の名があるほど、斯道の名人であった。

もっともその書としては、わずかに次の2種が存するばかりである。

1.「道因法師碑」(図40-45) 龍朔3年(663) 陝西西安

2.「泉男生墓誌」(図46-47) 調露元年(679) 河南洛陽

しかもこのうち「泉男生墓誌」は20世紀前半の発見であるので、古来有名なのは「道因法師碑」の1種にすぎない。父の書風を学んだものであるが、その稜々たる筋骨を露して、いかにも孤峰峭壁のそびえ立つかのごとき概のあるのは、むしろ父に過ぎていると神田は評している。そしてこれは主として篆隷の筆勢を多分に加味したところから来ているものとみている。こうなると、王羲之の書に見る蘊藉の気はもちろん、父の欧陽詢の「化度寺邕禅師碑」(7巻図44-53)や「温彦博碑」(7巻図62-65)の風格さえも失われて、やがて顔真卿の現われる予告版となっているともみている。欧虞の正統を奉ずるものから、善く父を学ぶものではないとの批評の出るのも、首肯できないことではないという。いずれにしても、この欧陽通の書を見ていると、この時代の書法の大きな変化がひしひしと感じられてくると神田は述べている。

次に薛稷の書も、今日に伝わる確かなものは少なく、ただ一つ次の宋拓本が残存するばかりである。

「信行禅師(しんぎょうぜんじ)碑」(図70-73) 神龍2年(706) 原石佚亡

また一般には、則天武后の書いた「昇仙太子碑」の碑陰の題名の文字が薛稷の書として知られているが、これも疑問があって、通説のままには信じ難いようだ。

したがって、「信行禅師碑」によってみると、薛稷の書は全く褚法であるという。その頃「褚を買って薛を得るも、その節を失わず」という言葉が行われたと伝えられるが、いかにも納得できる。しかもその褚法は、かの「房玄齢碑」や「雁塔聖教序」に見られる、褚遂良が全く一家を成して後の書法である。嬋娟たる美人の羅綺に勝えざる婉美華麗な姿態をもって、古人は褚遂良の書に譬えたが、また薛稷はそれに更に妍を加え、一層新奇の書風をつくったとも批評している。

この点において、薛稷の書は欧陽通とは全く対蹠的な関係に立つが、しかし二王の典型から自己を解放させ、おのおの新奇の書風の創造に向って進んだことにおいては、両者は全く同一であるといえるとする。ただ欧陽通の書には、それほど多くの追随者が出なかった。この点について、それを受容するには、当時の貴族社会になおある程度の抵抗が感じられたのであろうと推測している。それに反して褚遂良から薛稷へとつながる書風は、次第に天下を風靡し、欧虞の正統を変移させていった。

二王の典型の次第に動揺してゆく様子は、初唐諸帝の書によっても窺われる。唐王朝では、太宗が王羲之の書に傾倒したが、その後の天子にも受け継がれ、太宗の後を嗣いだ高宗をはじめ、中宗、睿宗、玄宗の諸帝から、則天武后にいたるまで、多く二王の書法を善くした。もっとも二王の書法といっても、主として直接に範としたのは、太宗の書であったが、

諸帝も太宗の書に逼肖している。

高宗の書には、次の行書の諸碑がある。

1.「万年宮銘」 永徽5年(654) 陝西麟遊

2.「紀功頌」(図36, 37) 顕慶4年(659) 河南汜水

3.「孝敬皇帝叡徳碑」 上元2年(675) 河南偃師

4.「李勣碑」(図38, 39) 儀鳳2年(677) 陝西醴泉

その風格は全く太宗の「温泉銘」を見るようである。

また則天武后の書としては、次のものが有名である。

「昇仙太子碑」(図66, 67) 聖暦2年(699) 河南偃師

いかにも暢び暢びと自由に行草体をもって書かれている。則天武后が書学に意を用いたことは、二王の書の収められている「万歳通天帖」を得て、これを喜んで摹搨把玩したと伝えられる一事をもってしても察せられるが、この「昇仙太子碑」の筆力は実に驚くばかりであると神田は賞賛している。

次に中宗の書には、

1.「乾陵述聖記」 文明元年(684) 陝西乾州

2.「賜盧正道勅」 景龍元年(707) 河南滎陽

があり、睿宗の書には、

1.「順陵楊氏碑」 長安2年(702) 陝西咸陽

2.「景龍観鐘銘」(図76) 景雲2年(711) 陝西西安

がある。

神田は、睿宗の「景龍観鐘銘」を、注意すべき書とみている。この楷書は、二王の典型を遵守するよりも、古い篆隷の筆勢を加味して、古奥渾厚の致を出すにつとめているからである。ここらにも移りゆく時代の風気が窺われるという。

しかし、唐王朝の宮廷には古い伝統があり、次の玄宗の書は全く二王の典型であった。

「賜張敬忠勅書」(図90) 開元12年(724) 四川青州

ただ玄宗も、こうした行書を書くときは、古くからの伝統を守っているが、その趣味としては隷書を好んだ。

1.「紀太山銘」 開元14年(727) 山東泰安

2.「石台孝経」(図91) 天宝4載(745) 陝西西安

これらは実に驚くべき隷書の巨碑である。この頃から篆隷に対する関心が一般に俄然勃興してきたらしく、史惟則(図110, 111)などという隷書の名家が現われ、これがやがて篆書の代表的な大家である李陽冰の出現をうながす結果になる。

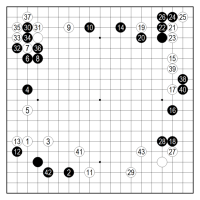

このように見てくると、二王の典型はその本山ともいうべき唐王朝の宮廷においても、次第に崩れつつあったことがわかる。しかし数百年来続いてきた強靭な貴族社会を基盤として栄えた二王の典型が、そう簡単に滅びゆくことはなかった。このことは、高宗の咸亨3年(672)に建てられた名高い「集王聖教序」(図50-57)の碑を見ればわかる。この碑は、当時伝わっていた王羲之の筆蹟の中から、唐の太宗の作った聖教序という文章、およびそれに関連した文書に使用されている文字を一つ一つ拾い集め、それをあたかも最初から王羲之が書いたもののごとくに配列し、これを石碑に刻したものである。この石碑が建てられると、当時の人はみな先を争って、これを搨し、習字の手本としたという。王書の流行が想像でき、またその王書を理論的に支持した著作も現われた。則天武后の垂拱年間に孫過庭の著した名高い『書譜』(図58-63)と題する書論がそれで、王羲之を古今第一の大家と推称している。

しかし玄宗の開元時代になると、これまでの伝統に真正面から反抗して、全く新しく何ものかを創造しようとする革新派が台頭してきた。それに対して二王を唯一の典型と仰ぎ、これまでの伝統を守ってゆこうとする、いわば保守派もあって、その両派が互いに入り乱れて、複雑な様相を呈した。

その保守派を代表するのは李邕である。かつて北海郡の太守をしたことがあるので、李北海と呼ばれる。この人は特に行書を善くし、その得意の行書で、一代の間に碑を書くこと800の多きにのぼっている。

詩聖杜甫もこの人と親しく、杜甫はこの李邕について、「碑版、四裔を照す」と謳っている。その800も書いたという碑のうち、今日現存しているのは、わずかに10種くらいで、次の書がすぐれている。

1.「麓山寺碑」(図82-85) 開元18年(730) 湖南長沙

2.「法華寺碑」(図86, 87) 開元23年(735) 浙江紹興

3.「李思訓碑」(図78-81) 開元27年(739)以後 陝西蒲城

李邕の書の癖は、昔から偏側といわれているが、肩を聳えさせたような姿態をしているのが欠点である。しかしその書はよく王羲之を学んだもので、今日王羲之の書を学ぶにはこの李邕の書から入るのがよいとさえいわれている。なお、李邕についで、いわゆる保守派に属する書家としては蘇霊芝(図112)が知られている。

一方、いわゆる革新派は張旭を先駆としておこってきた。彼は杜甫の名高い「飲中八仙歌」

のうちに出てくる人物で、それにも草書を善くしたことが詠まれている。その草書は、公孫大娘という女の舞師が剣器をもって舞うのを見て、はじめて筆法を悟ったものだ、と伝えられている。これは張旭の伝記にも見えているし、それよりも張旭と親しかった杜甫の「公孫大娘舞剣器行」と題する詩に見えるから、張旭みずからそう言っていたと推測されている。これまでの書家であれば、王羲之の書を研究して、そこから筆法を得た、というのが普通であるが、張旭はそういう権威を認めなかった。彼はみずからの力を頼りに新しい書をかいた。

張旭の書として、今日絶対的な信用のおけるものは伝わらない。いろんな法帖に彼の草書として載せられているものは多いが、いずれも真偽不明である。しかし古人が張旭の草書を狂草といい、奇怪百出とさえ批評しているのを見ると、その書風の大体を想察される。二王の典型を仰ぐものから見れば、全く鼻持ちのならないものであったろう。だから張旭の書は当時ある一部の新しい人の間には喜ばれたが、まだ一般には真面目なものとしては受けいれられなかった。この点でも張旭の書の支持者であった杜甫は、当時の文壇の新人であったことを注意すべきである。

中国の書道史は二王の典型と、それに反抗する書と、その両派の消長起伏によって形成されてゆくといわれる。この事情を知るのに、この唐代の書は一つの大きな関鍵を提供してくれる。その意味において、この時代の書は中国書道史上重要な意義をもっていると神田は考えている。しかもそれは、当時の貴族を基盤とする社会体制が次第に崩壊に瀕してゆき、そこに書道ばかりでなく、文学や芸術のあらゆる方面に、ようやく革新の風が吹き始めてきたことにも留意すべきであるという(神田、1頁~9頁)。

最新の画像[もっと見る]

-

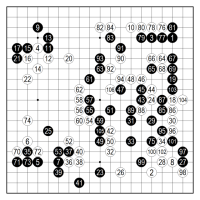

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

3週間前

≪勝負師の教え~藤沢秀行氏の場合≫

3週間前

-

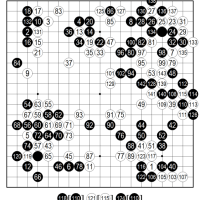

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

4週間前

≪勝負師の教え~中山典之氏の場合≫

4週間前

-

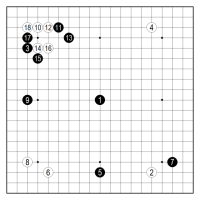

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊道策について≫

3ヶ月前

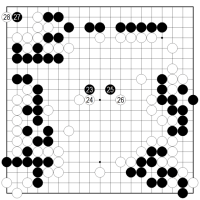

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

≪【囲碁】本因坊算砂について≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

-

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

3ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます