《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その6中国6-b》

中国6の要約の続きを掲載する。

摩崖について 外山軍治

摩崖とは天然の巌壁を利用してこれに文字や画を刻したものをいう。今日では多く摩崖と書くが、宋代では磨崖と書いたようだ。欧陽脩の「集古録跋尾」巻7に、顔真卿の「大唐中興頌」(5巻図44-47)を著録して、「碑は永州に在り、崖石を磨いてこれを刻す」と

説明している。また趙明誠はその「金石録」巻21に北魏の「鄭羲碑」を著録しているが、この下碑(図6-9)については「碑は乃ち今の萊州南山上に在り。厓を磨いてこれを刻す」といい、その上碑についても、鄭道昭が「その父のために厓石を磨いて二碑を刻した」ことを述べている。

ここで磨崖(厓)という言葉は、文字を刻する準備工作として「崖(厓)を磨く」という意味に使われている。宋代にはもっぱら磨崖という文字が使われていたが、宋代以前の例は見当らないという。この点について、おそらく金石学が勃興した宋代に、金石学者の間で使われ出した術語であろうと外山は推測している。

摩崖と書くようになったのは、清朝になってからだという。北碑の存在を天下に紹介した阮元以下、清朝の金石学者の多くは摩崖という文字を使っている(磨崖と書く人はきわめて少なく、今日では摩崖の文字が通行している)。

ところで摩崖は天然の崖石に刻するものであって、そのはじめはその地に即して石に刻し事を記した。漢代に入ると

「開通褒斜道石刻」 永平6年(63) 陝西褒城

「楊孟文石門頌」 建和2年(148) 陝西褒城

などがあり、これらは道路を開通し、あるいは城郭をつくったことを記念して、その場所に刻したものである。

はじめ摩崖は簡単にできるからというので行われ、主として地に即して率意につくられたようだが、北朝に入ってからは少し様子が変ってきて、その種類も多くなり、しかも盛行した。もちろん、「石門銘」(図4, 5)のように、地に即して率意につくられたものもある。これは漢の「開通褒斜道石刻」、「楊孟文石門頌」につづくもので、北魏の永平2年(509)関中から漢中へ出る天下の険路、褒斜道の南口に刻されたものである。

ところが北朝に盛行した摩崖は、必ずしも地に即し率意につくられたものとばかりはいえないようになった。北朝の摩崖は「石門銘」を除き、二類に分けることができると外山はみている。

①第一類は、北魏孝文帝時代の漢人貴族である鄭道昭と、その第三子で北斉に仕えた述祖とによって残されたものである。

② 二類は、仏経摩崖である。

①まず第一類は道昭、述祖父子が刺史として在任した光州(山東省掖県)、青州(同益都県)管下の寒同山とその西峯の雲峯山および太基山、天柱山、百峯山などの諸山の崖壁に刻されている。

そのうち最も著名なのは、鄭道昭が父の事蹟を伝えるために刻した「鄭羲碑」である。永平4年(511)、また光州の南方40里の天柱山の崖石に刻した。その後、寒同山の西峯である雲峯山に好い石をみつけたので、同じ年のうちに改めてこれを刻した。前者を上碑、後者を下碑と呼ぶ。

「山左金石志」巻9によると、阮元がかつて親しく崖間に至り、その崖を摩挲一過したが、黄石堅緻で筆画深勁であったと記している。さすがに鄭道昭が石質を選んだだけあって、上碑に比べて磨泐が少なく、道昭の代表作品とされている。

この「鄭羲両碑」のほか、雲峯山には「諭経書詩」(図10-13)、「観海童詩」(図14, 15)、

「雲峯山右闕題字」(図20, 21)をはじめ数十種、太基山にも「太基山仙壇詩」(図16, 17)ほか十数種、天柱山には「東堪石室銘」(図18, 19)などがあり、百峯山にも「白駒谷題字」がある。

とにかく鄭道昭が光州、青州に在任したのは永平3年(510)から数年間にすぎない。「鄭羲碑」が刻されたのは永平4年(511)というから、これとほぼ近い時期に数多い摩崖が続々として刻された。また「鄭羲碑」についていえば、鄭羲は光州に関係のある人ではなかった。ただ鄭道昭が光州刺史であったので、その管内の山に刻したものである。「石門銘」とは趣きを異にするゆえんである。その他の鄭道昭の作品にしても、是非その場所に作られねばならぬという必然性の稀薄なものばかりで、いわば、彼がその書と文とを後世に残すために、これらの諸山の奇峯峭巌にその場所を求めただけのことで、彼の往くところ、随所に摩崖が刻された。

ところでこれらの摩崖の中には、拓本をとるだけにも、足場をつくるなど随分面倒な準備の必要なものが多い。ましてこれを刻した時の労力は非常なものであったことは想像に難くない。しかし鄭道昭の家は当時漢人貴族中でも屈指の名門でもあり、また実力者でもあった。このような工事を遂行するに十分な財力と権力とに恵まれていたと推測される。このような好条件がその旺盛な芸術的意欲を十分に発揮させ、摩崖を数々残させたという。さて鄭道昭の書は、北魏の書に多い方筆とちがって円みをおびた書で、しかも遒勁奇偉、その作品に多くみられる道家的思想とともに、ものにとらわれない、何かすがすがしい感じを発散していると外山は捉えている。鄭道昭の摩崖は円筆であるといわれるが、この書と南朝の梁の「瘞鶴銘」(5巻「瘞鶴銘について」参照のこと)の書との間に相通ずるものがあると考えられることは、注意すべき問題であると外山はいう。

「瘞鶴銘」は梁の天監13年(514)、陶弘景の書と推定されるが、ほとんど同じ時代に、北では鄭道昭の摩崖、南では「瘞鶴銘」が書かれている。しかも両者の書がよく似ているとなると、南北によって書風が相異するものと割切って考えてよいものかどうか、疑わざるをえないと外山は問題を提起している。

なお鄭道昭の子の述祖の作品には、天柱山には「天柱山銘」(図90, 91)がある。述祖の方は八分書であるが、父に比して潤いが足りないと外山は評している。

②次に第二類の仏経摩崖はやはり山東に多く、泰安県下の泰山と徂徠山、鄒県近郊の崗山、尖山、葛山、小鉄山にかたまっている(鄒県下のものは四山刻経と呼ぶ)。

泰山の仏経摩崖は有名な経石峪(きょうせきよく)の「金剛経」(図92, 93)である。泰山の中腹にあるゆるい勾配をもった渓床に「金剛般若経」を1尺以上もある大字で刻している。年記、題名はないが、書体雄渾で、仏経の摩崖の代表的なものである。

徂徠山は泰山の南に聳える山である。この山の映仏巌と呼ばれる巨石の南面に「文殊般若経」(図94)の残字があり、その上辺右方に北斉の武平元年(570)、冠軍将軍梁父県令王子椿の名が刻されているので、その年代がはっきりわかる。

書もなかなか立派で、銭大昕は「金石文跋尾」巻3に、経石峪の書がこれとよく似ているので、経石峪の「金剛経」も王子椿の書であろうとしている。この点について王子椿は経主であって、書者と同一人であるかどうかわからないと外山はみている。

これらの仏経摩崖はかなり大きなものが多く、中には泰山経石峪のようにきわめて大規模なものもあり、これらもまた摩崖本来の、地に即して率意に刻されたとはいえないものである。

その書法には共通した点があり、「広芸舟双楫」巻4によると、

「魏碑には大種三あり。一に曰く龍門造像。一に曰く雲峯諸刻。一に曰く崗山、尖山、鉄山摩崖。皆数十種にして同一体のものなり。龍門は方筆の極軌、雲峯は円筆の極軌。二種、盟を争う。極盛というべし。四山摩崖は隷楷に通じ、方円を備う。高渾簡穆、壁窠の極軌なり」といっている。

そしてまたこれは摩崖全体を通じていいうることであるが、崖石の事情によって刻書が尋常一様にいかないことがある。文字の大小、配列の不ぞろいはいうに及ばず、いろいろな制約をうけているが、それがまたかえって興趣をひく。

さて北朝の摩崖の主なものは以上であり、一見、北朝の摩崖はこのように非常に多いが、よくみると鄭道昭父子のものと、斉魯の間の仏経摩崖がほとんどである。時期的にみて、鄭道昭は北魏の永平4年(511)の頃、述祖のものは北斉の河清・天統(562-569)の間に限られている。また泰山、徂徠山や四山のものも、北斉、北周の間のものである。そして光州、青州の摩崖が鄭道昭父子の手になったと同じように、これらの仏経摩崖も王子椿、韋子深、僧安道壹らのある少数の人々によって刻せられたものとみられる。それで摩崖が北朝で盛行したといっても、一般に広く流行したわけでないともいいうるであろう。それにしてもそれら少数の人々がどうしてこのような大がかりなものをつくることを考えついたのかという問に対して、外山は次のように答えている。

これは雲岡、龍門、響堂山など大規模な石窟開鑿の精神にも通ずるものであり、あるいはこれに刺戟をうけ、ヒントをえたものであると考えている。そして崖石を穿って石窟をつくり、仏像を彫り出そうとする精神を書の方面に移せば摩崖になるという。鄭道昭の場合、その芸術的意欲がその財力、権力に裏づけされていたことを外山は想定しているが、仏経摩崖の場合には経主の深い信仰にも根ざしていたとみている。

摩崖はこのように北朝に多く刻されているので、北朝特有のように考えられているが、果してそうであろうか。南朝に摩崖はなかったであろうかと問題を提起している。

外山はこの点に疑いを抱いている。「瘞鶴銘」は一般には摩崖とはいわないが、最初はこれは焦山(江蘇省丹徒県東方の長江中にある)の西南の崖石に刻されたと伝えられている。その後、落雷によって岩石が裂けて江岸に落下したという。前後の事情よりみて、元来は摩崖刻だったと考えてよいと外山はみている。「瘞鶴銘」を摩崖だと考えることがゆるされるならば、「瘞鶴銘」の書と、鄭道昭の摩崖の書との間に相通ずるものがあるということとともに、再考の余地があるという。

さらに面白いことに、「瘞鶴銘」は左行たて書きで、湖南祁陽県の浯渓にある顔真卿の「大唐中興頌」と同じである。摩崖がその現地の実情に適合するように刻され、しかもそれだけの効果をあらわした実例があると外山は捉えている(外山、23頁~30頁)。

墓誌について 水野清一

墳墓に何に書きつけて、その名をとどめようという考えは、どんなに古くてもあるように思われるが、事実はそうではなく、その文字が残っているのは、わずかに前漢末以後のことである。これは墳墓に対する考え方が変わったのであると水野はみている。つまり専ら先の世について考え、あるいは先の世を経て生まれ変わることのみを考えていた時代には、墓誌などは用がなかった。

けれども、そういう観念が稀薄になり、形骸であるべき墳墓そのものに、営みの重点が移っていった時に、墓誌のようなものが作られ出した。だから、どんなに高価なものが埋葬されても、古い墓では直接にあの世のためであり、この世に生れてるためのものでしかない。新しい墓では、ただこの世における栄耀栄華の営みであると水野は考えている。

さてまず最初のものは、王莽の居摂2年(2.A.D.)になる祝其卿と上谷府卿の墳壇刻石とよばれるものである。その形は石櫃のようで、その中に文字を刻したという。「墳壇」というから、地上の施設に使ったものとみられている。

また後漢を通じて墓闕、墓碑といわれるものがあり、魏晋以後にもひきつづいて墓碑はおこなわれた。闕は門闕の闕で、今日残るものは石闕であるが、その好例は山東省嘉祥県の建和元年(147)武氏石闕である。碑は棺柩をおろす豊碑からでたといわれる。建和元年(147)の武斑碑は圭首、延熹7年(164)の孔宙碑は円首の碑の例である。

これらはみな地上の施設であるが、墓中におさめたものには墓記、封記、またただの葬塼がある。墓記は延平元年(106)、賈武仲妻馬姜の墓記11件がある。体例はのちの墓誌とちがい、河南洛陽の出土である。封記は延熹6年(163)父通本封記1件である。山東繹県西郊、曹馬社の出土である。はじめに葬事の日付、つぎに事蹟をのべ、後世の墓誌に近くなっている。

葬塼は河南孟津より多く出土し、概して30センチ以下で年月日、籍貫、刑罰、姓名を記し、終わりに「葬」、「葬在此下」あるいは「物故葬此」という。服役中に死んだ罪人の、簡便な葬法がこういう墓誌を案出させたと水野は推測している。刻された文字はすべて生気にあふれ、勁逸絶倫の評があるのはもっともであると水野は評している。永元2年(90)東門当の葬塼はそのよい例であるという。永平より熹平(58-177)に及ぶ百数十年間のものをみるが、その後ももっとも簡便な墓誌として、ままおこなわれたと水野は推察している。

このようにみると、この墓記も、封記も、葬塼もみな明らかに墓誌であるが、ただみずから題して墓誌といわないのみである。封記は葬後日をへて行なっているし、葬塼は「葬在此下」とあるから、どちらも地上にあったのかと思わせるが、明らかでない。水野はやはり地中にうめられたと考えている。

したがって『金石萃編』(1805年刊)の著者、王昶が前漢の杜子夏に臨終の刻石あり、前漢の王史威長に葬銘あり、後漢永寿元年(155)の「孔君之墓」とあったというから、これも墓誌と考えられ、要するに墓誌は前漢から始まっているといえる。しかしそれでも、決して盛んにならなかったのは後漢における地上の墓碑、墓闕が流行したからであろうという。

ところが魏(220-265)、晋(265-316)になると、少し事情が違ってくる。それは建安10年(205)、天下の疲弊を理由に曹操が石室、石獣、碑銘を禁じ、咸寧4年(278)晋の武帝も石獣碑表を一切禁断したからである。その後、ほぼ南朝の終わりまで、この禁令は有効であったようだ。したがって地上の立碑が減じただけ、それだけ地下の墓誌が盛んになったのは当然であろうとする。

さて第一は地上の墓碑が小さくなって、墓中におさまった例である。

①永平元年(291) 徐夫人管洛墓碑

②元康元年(291) 成晃墓碑

③元康八年(298) 魏君墓碑、塼

④永康元年(300) 張朗墓碑

⑤無紀年 晋 劉韜墓碑

みずから題して墓碑といい、碑あるいは墓といい、まちまちであるが、形式はみな碑である。小形であることを特色とし、最大が76センチ高で、①②④は螭首、③は円首、⑤は圭首の碑である。みな柩前にたてられたものであろうとみられる。

また石槨題字はすでに後漢の郭仲理石槨題字、郭季妃石槨題字があり、必ずしも碑禁の結果ばかりでないが、とにかく墓中に誌するということからいえば、そのおこりはやはりこういうところにあるといわなければならぬという。

例えば馮恭の題字には「晋故太康三年二月三日己酉、趙国高邑導官令、大中大夫馮恭、字元恪」および「有子、曰☐、次曰徽、次曰貴」となっている。墓誌としての意識が十分くみとれるという。こういうものにたちならんで、晋ではもっと墓誌らしいものがうまれてきた。その第一は元康3年(293)「楽生墓記」である。これは河南洛陽から出土したもので、ただ「元康三年八月十七日、陽平楽生、年七十、物故」と4行にわけて書いてあるだけで、後漢の葬塼と余り変わりはない。書体はやや円満な隷書である。

これに次ぐものは次の4例で、その文はもはや全くの墓誌である。ただ、どれも、みずから墓誌と題するものはないし、銘辞を付したものもない。

①元康5年(295)、永安元年(304) 荀岳および妻劉簡訓墓誌

②永嘉2年(308) 石尠墓誌

③永嘉2年(308) 石定墓誌

④年月缺 鄭舒妻劉氏墓誌

荀岳墓誌は板石で、元康5年(295)に表裏側面と三面に文字があるから、碑碣のように立っていたものとされる。石尠墓誌も板石で、四面に刻があるからやはり立っていたものであろう。石定は石尠の子で、同時に戦没し、同時に祖父の墓に付葬したのであるから、前者と同じく立っていたとみられる。

すると墓記というものはもちろん古くからあるが、魏晋になって次第に形をなしてくる墓誌では、墓中の碑の矮小化したものにほかならないと水野はみなしている。

要するに、西晋末、つまり300年前後にはほぼ墓誌と呼んでよいものができかかっていた。しかしまだ墓誌の名は生まれず、銘辞をつけるものはなく、みな墓中に立つものであった。しかもそれは帝の側近、貴族たちに限られ、一般士庶の間では「楽生墓誌」のような、貧弱なものしか作られなかった。

さて西晋が滅ぶと、華北はいわゆる五胡の騒乱期に入った。江南はわずかに東晋の余勢が保たれたけれども、墓誌に関しては何らの資料もないという。

ついで南北朝対立の時代になると、文献(『斉書』巻10)の上では宋の元嘉中(424-453)に顔延之が王俅(393-441)のために石誌をつくったといい、実例では王俅の没後24年にあたる大明8年(464)に「劉懐民墓誌」(5巻図14-17)がある。

「劉懐民墓誌」は山東歴城の出土で、49×52.5センチ、16行、行14字の正書である。まず銘を刻し、次に姓名、郷貫、喪事、葬事、夫人のことを記す。趙万里は次のように評している。

「書体は凝重円潤にして爨龍顔碑(5巻図4-13)、北魏中嶽(図1)、西嶽両霊廟碑と相似たり、爨龍顔碑は大明二年(458)に建ち、両霊廟碑は太安二年(456)に建つ、この誌と前後十年をいでず、しこうして南北の書体一手にいずるがごとし、また異とすべし」(「漢魏南北朝墓誌集釈」第一冊)という。

さらに今は佚するが、大明6年(462)、宗愨母劉夫人墓誌などがあったといわれるから、『斉書』巻10礼志にも大明2年(458)に亡くなった太子妃の墓中におさめたことをいい、王俅の石誌以来、王公以下みなこれにならったと伝えている。

北朝でもこれに応ずる動きはある。北魏の皇興2年(468)、魚玄明の墓誌である。これは正書の刻であるが、銘辞はなく、ただ年月と題名を記すのみである。これに次ぐものは延興2年(472)、申洪之の墓誌である。山西大同桑乾河南岸の出土で、珍しく砂岩である。

姓名、出自、事蹟、葬事をのべ、銘なく、異例にも買地20頃のことを記す。文は淳樸にして、書は魚玄明に似る。まだ「龍門造像記」(図38-49)の遒勁な体にいたっていない。

北魏の墓誌は洛陽遷都(494)以後、急激に増加する。まず太和20年(496)南安王元楨の墓誌である。これは正書で、全く「龍門造像記」の書体である。前者とともに、まだ墓誌といわないが、りっぱに墓誌の体をなし、長い銘辞もそえている。

こうして太和22年(498)「元偃墓誌」、太和23年(499)「元簡、元弼、元彬、韓顕宗の墓誌」とますます急激にふえて、ついに5、6、700年代の盛況を呈する。これらは形式、文体ともに、もはや完備した墓誌である。

北朝の墓誌は南朝に比べると、やや遅れて始まったが、500年代における流行は完全に南朝を圧倒してしまった。南朝ではただ斉の永明11年(493)「呂超墓誌」(5巻図21)、梁の太清3年(549)「程虔墓誌」(5巻図56, 57)があるばかりで少ない。

墓誌は南北朝の初め、400年代に完備したが、まだ蓋石のあるものをきかないという。蓋石があれば水平に安置したことは間違いない。初めての蓋石は正始3年(506)「寇臻墓誌」にみる。ついで延昌元年(512)「鄯乾墓誌」、延昌2年(513)「元珽墓誌」、神亀元年(518)「高宗嬪耿寿姫墓誌」、神亀2年(519)「元珽妻穆玉容墓誌」、正光年間(520-525)になるとますます多い。みな誌石と同形、同大、題名はあるが、刻線の区画などはない。

ただ延昌2年(513)「元顕儁墓誌」(図53)だけは蓋石と誌石が合して亀形をなし、唯一の珍しい例である。これにはなお「龍門造像記」の書体を残している。

正光年間で特筆すべきは、正光3年(522)「馮邕妻元氏墓誌」である。26行、26字づめの見事な正書は最も筆法の整ったものであり、その四方面とりの蓋石にみる細緻な刻文は瑰麗をきわめている。

「馮邕妻元氏墓誌」の系統をひくものは、魏の宗室貴顕にわたって、次のようである。

①正光5年(524) 「元昭墓誌と蓋」

②正光5年(524) 「元謐墓誌と蓋」

③正光5年(524) 「王悦および妻郭氏墓誌と蓋」

④孝昌2年(526) 「元乂墓誌と蓋」

⑤孝昌2年(526) 「侯剛墓誌と蓋」

⑥孝昌3年(527) 「肅宗昭儀胡明相墓誌と蓋」(図69-71)

⑦永安元年(528) 「笱景墓誌と蓋」

⑧永安2年(529) 「元恩墓誌と蓋」

⑨永安3年(530) 「元天穆墓誌と蓋」

⑩普泰元年(531) 「元晦墓誌と蓋」

このうち元乂、胡明相、元天穆、元晦墓誌は蓋石の中央に大きく題名をとっている。これに亀形の「元顕儁墓誌」をくわえた装飾派のグループはさすがは宗室の盛衰に影響され、普泰以後にはあらわれない。

遠く隔たって、この伝統をひくものとして大業6年(610)范高および妻蘇氏の墓誌、大業12年(616)張濬の墓誌などがあるが、豪華瑰麗という点でははるかに及ばない。

正光5年(524)「比丘尼統慈慶墓誌」は末行に「中書舎人常景文、李寧民書」という。書者をかいた唯一の例である。整斉のうちに遒勁なところがあり、北魏の代表的な正書であるといえる。常景は『魏書』巻82に伝あり、「景は才思あり、もとより文章をよくす」という。東魏の興和3年(541)「元鷙墓誌」も常景の撰である。「洛陽伽藍記」巻1、3によると、永寧寺の碑文を撰し、洛水永橋の銘を勒したという。

なお撰者を記したものは、太和23年(499)「元弼墓誌」の趙郡李珍、延昌3年(514)「元颺墓誌」の「弟度支尚書大宗正卿元欽」、孝昌2年(526)「侯剛墓誌」の侍御史戴智深などがあげられる。建義元年(528)王誦の墓誌は弟王衍が序をつくり、撫軍将軍頓丘の李奨が銘を勒したという。このうち「慈慶墓誌」の常景、「侯剛墓誌」の戴智深は前後の別行にかかれ、後世にみるようなものであるが、その他はみな末尾の文中にくみこまれている。

例えば、「元弼墓誌」では、「太和廿三年九月廿九日をもって洛陽に薨ず、夫人張氏と西陵に合窆す、趙郡の李珍春秋の始なきを悲しみ、金石に託してもって文をのこす」という。

あたかも晋の徐君夫人管洛の墓碑に、「永平元年二月十九日をもって洛の西南に附葬す、大女聟崇は感慕罔極の哀にたえず、よって墓碑をたて遺烈を略紀す」というごとくである。

墓誌の形制は北魏に完成したとみてよい。これから北朝の後半、東西魏、北斉、北周をへて隋唐に及んでも、あるいは遼宋にいたっても、大した変化はない。ただ使用の範囲は次第に天下にあまねく、だんだん深く及んでいった(水野、31頁~38頁)。

龍門石窟 長廣敏雄

北中国の数多い石窟寺遺蹟のうちで特に大規模のものが3つある。

①甘粛省敦煌の千仏洞

②山西省大同の雲岡石窟

③河南省洛陽の龍門石窟

この3つはその地理的環境、創立の時代および石窟の性格からみてそれぞれ独特の歴史的意義をもつとともに、中国仏教の上昇期、隆盛期である西暦4世紀から11、12世紀頃までの仏教文化、仏教美術に貴重な寄与をなしたのであった。

そのうち龍門石窟は洛陽の南郊に造営されたが、洛陽は古くから帝都であり、中国古典文化の中心地であった。これに比べると、敦煌石窟や雲岡石窟の立地条件は貧弱である。敦煌はタクラマカン大沙漠の入口にある僻遠の地、大同雲岡は朔北の北方民族の故里である。したがって龍門石窟は同じ石窟寺という造営物でも、中国の由緒正しい古典文化の浸透してできた石窟寺であって、北族の素朴をあらわした雲岡石窟や、西域文化との関係が浅くない敦煌石窟とは大いに異なっていた。

さて、龍門石窟は洛陽の南10キロ、伊水の両岸にある。石灰岩の岩山が両岸に対峙し、この岩山が洛陽平野に突出してみえ、ちょうど門闕のような景観をなしているため、龍門とか伊闕(伊水の門闕の意)とかよばれた。この岩山は東山と西山とからなるが、石窟がはじめて掘られたのはこの西山に限られる。5世紀末、北魏の孝文帝の太和年間(477-499)で、西山の古陽洞を最古とする。それから6世紀、7世紀と唐代の中頃にいたるまで、ひきつづき盛んに造営され、西山の山腹が余地のないほどになって東山に移った。盛唐以後は急に衰え、ほとんど造営をみない。以下、北魏にかぎって述べている。

北魏窟は西山に限られている。北からかぞえて、賓陽北洞(第二洞)、賓陽洞(第三洞)、

賓陽南洞(第四洞)。以上が主たる石窟である。

造窟の年代は決定できないが、造像記の年紀によって大体を推定することができる。最古の石窟は古陽洞である。その造像記は北魏太和19年(495)にはじまり、数が多い。太和19年は孝文帝が朔北の平城から河南洛陽に国都を遷した翌々年にあたることは注目される。もっともこの造像紀年は長楽王丘穆陵亮夫人造弥勒像記にしるされているもので、三尊交脚菩薩龕の供養に関連するものである。この時代には古陽洞そのものの構造は少なくとも現在みる形としては、まだ出来あがっていなかったと長廣は推測している。古陽洞の造営は太和末年か景明初年(500頃)に始まったとみている。

三尊仏を本尊として奥壁に彫り出し左右壁三層の整然たる構造をもつ古陽洞は、龍門北魏窟中、もっとも繊細な彫刻を示すと共に、造像記の書体の雄勁な点において最も著名である。いわゆる龍門北碑体の書はこの石窟を宝庫としている。

長廣は昭和11年(1936)現地を調査した時、古陽洞内には5、6人の拓工が壁の縦横に架けた足場にのって、タンポの音がやかましいほどの響きにつつまれながら拓本製作のために働いていたという。

書道史の立場からすれば、龍門北魏窟の随一は何といってもこの古陽洞であると長廣はみなしている。

また賓陽洞はその壮麗さと統一があり、威厳にみちている点は、仏像彫刻の豪華な点からして北魏の代表石窟である。古陽洞より開始はやや遅れて正始2年(505)から起工され、正光4年(523)に完成している。

この結論には次の「魏書釈老志」の記事が前提になっている。「景明のはじめ、世宗は大長秋卿白整に詔して、大同の霊巌寺石窟にならい、洛陽の南伊闕山において、高祖孝文帝およびその皇后のために石窟二箇所をつくれと仰せられた。最初の造建では窟頂は地を去ること三百十尺であったが、正始二年(505)に至ってようやく山を斬ること二百三十尺に達した。(中略)永平中(508-512)に至って、中尹の劉騰が世宗のためにまた石窟一箇所を造ることを奏請した。すべてで三箇所である。景明元年(500)から正光四年(523)六月までに工八十万二千三百六十六人をつかった。」

この記事から知られるように、世宗宣武帝の勅願により高祖孝文帝とその皇后のために石窟二箇所がほりだされ、さらに世宗治世中の永平年間(508-511)に今上皇帝のために石窟一箇所がつくられた。総計三箇所となった。この三窟の開鑿はなかなかの大工事であって、起工以来23年間の歳月と80万2366人の労働力を要した。

世宗の勅願によって造営された石窟は、壮麗な構造と仏像の偉大さなどからみて、賓陽洞およびそれに隣接する賓陽南洞であろうと長廣はみている。

賓陽洞はりっぱに完成した北魏窟であるが、賓陽南洞の方は窟内各所に北魏のおもかげを存しながら、本尊阿弥陀仏および脇侍は隋様式である(おそらく北魏では未完成におわり、隋代に第二次の工事が進められたのであろう)。

一対窟の造営が予定されながらただ一窟しか完成しなかった事情は政治経済情勢の変化にあるだろうとされる。なお第3番目の石窟すなわち世宗のための窟は賓陽北洞(第二洞)かもしれないとみる。この窟は賓陽洞と同大ではあるが、仏像がすっかり初唐風に変化してしまっている。これもまた北魏時代に未完成のままに放置されてしまい、初唐の頃完成したのだろうと考えられる。

さて龍門石窟の造営の背景をなした洛陽時代の北魏仏教文化について、長廣は略述している。孝文帝が洛陽に遷都したのは太和17年(493)であったが、皇帝は太和23年(499)に死亡、彼の第二子である世宗宣武帝が17歳で即位し、延昌4年(515)に33歳で死亡するまで帝位についていた。

世宗は高い知性の持ち主で、特に仏教教理に深い傾倒を示した。その宮廷では名僧を集めて講論を演じさせ、当時、洛陽のみならず国内の仏教信仰は盛大であって彼の治世の晩年(延昌年間)には全国の寺院数が13727に達していた。洛陽南郊の龍門石窟はこの風潮を反映していた。殊に注意されるのは正始元年(504)世宗みずから伊闕すなわち龍門石窟に行幸していることである(『魏書』巻8)。先述したように勅願の窟は着工最中であった。それどころか第一次計画が310尺の高さという大規模なため、「山を斬ること二百三十尺に達した」にすぎないという工事の行詰まりは皇帝行幸の翌年であった。いずれにせよ世宗が龍門石窟に大きな関心をもっていたことの一つの証拠であろうという。

北魏朝廷は朔北の平城(今の山西省大同)に帝都を営んでいた時代に、雲岡石窟を造営した。洛陽時代になっても世宗のような崇仏の念の篤い皇帝が出現したが、しかし大石窟の完成したものはそれほど多くない。古陽洞、賓陽三洞、蓮華洞ぐらいが大洞にかぞえられるのだが、終始一貫した構造と仏像をもつのは賓陽洞だけである。

大窟造営能力の貧弱化の理由は皇帝の政治的実権が弱まったことに帰因すると長廣はいう。世宗が33歳で死亡したあと、肅宗孝明帝はわずか6歳で即位し、実母の霊太后が政治の実権をにぎり、皇帝は全くロボットであった。霊太后にはその叔母に宣武帝の朝廷に出入りする尼があり、この尼から仏教の大義を学んでいた。霊太后はその父胡国珍ともども崇仏家である。気性のはげしい才女で権力をにぎったことにより、横暴きわまりなく、北魏国政をあやまらせ、亡国の道へ追いこんでしまった。

515年以降は霊太后の独裁時代であり、北魏仏教文化は爛熟期を迎えた。洛陽には永寧寺の大伽藍が新たに造建され、高さ40余丈の巨大な九層塔が建てられた。霊太后もまた龍門石窟に多大の関心をよせていたらしい。『魏書』巻9によれば、熙平2年(517)4月乙卯の日に彼女は、伊闕石窟寺に行幸し、即日洛陽宮城へ還ったという。どの石窟へ行幸したか、むろん一切わからないが、三所の勅願石窟に関係する行幸がおこなわれたことを想像させる。これら石窟造営に深い関係のあった宦官の劉騰は一時、霊太后を幽閉したりして専横をきわめたが正光4年(523)に死亡しているが、彼の死亡は上述の石窟未完成の原因だったかもしれないと長廣はみている。さらに『魏書』によれば、9年後の孝昌2年(526)、当時17歳の肅宗みずからが南石窟寺すなわち龍門石窟に行幸したのであった。

龍門北魏石窟は当時の帝都洛陽の仏教文化、そして仏教信仰の消長、盛衰と密接な関係にあった。石窟も造像も寄進者、供養者をまってはじめて成就した。龍門には北魏から隋・唐・五代・宋にわたり、造像記3680品が残っているといわれる。中国の金石窟遺蹟を通じて龍門ほど造像記の豊富な土地はほかに見当らない。しかも中国における石刻研究が進むにつれ、龍門北碑体の書道史的意義が高く評価され、ついにはすぐれたものを選んで「龍門二十品」の拓本を広く流布されるにいたった。したがって造像記の研究は龍門石窟の成立、造像寄進の由来、また広く仏教史的意義、書道史的価値の上にきわめて重要なものである。

北魏造像記は、当時の支配階級である北魏宗室や官吏の発願したものであり、仏教信仰の指導者であった僧尼のものもあり、信者団体のものもあり、民間男女がその父母や愛兒を失った悲しみを訴えたものもある。その供養した仏では釈迦仏と弥勒仏とが圧倒的に多く、後の隋唐における阿弥陀仏の隆盛と著しい対照をなしている。北魏の紀年をもつ造像記は200種に近く、無紀年ながら北魏の製作と推定されるものを加えると200を遥かに突破する。古陽洞はもっとも多く、約80種に達し、殊にもっとも古いもの、すなわち孝文・宣武二帝時代のものはほとんどこの窟に集まっている。その他は老龍洞、蓮華洞、薬方洞、火焼洞に散在する。

造像記が石窟壁面においてどういうあり方をしているのか。この点について、中国の金石書類に「始平公造像記」として著録せられ、龍門二十品の随一にかぞえられている造像記(図40, 41)を例として長廣は説明している。まず銘記の大意を紹介している。

「比丘慧成は身を仏教界におき、昌運にあえるよろこびから、誠心をつくして国の為に石窟を造り皇恩に答え、来世の善業に資せんと志した。偶々父、始平公の薨去にあい、悲歎追慕にたえず、亡父の為に石像一区を造り、亡父の神の得脱を願い、また過去世の師僧父母一族が兜率天に生れるように願い奉る(下略)」

発願者である比丘慧成は使持節光禄大夫洛州刺史始平公某の子であったことがこの文からわかる。この始平公がいかなる人かは明らかでないが、洛州刺史すなわち洛陽地方の有力な官吏であったことは疑いない。そして比丘慧成は「誠心をつくして国の為に石窟を造り皇恩に答え、来世の善業に資せんとした」とあるから、この古陽洞の開鑿を企てたのは

比丘慧成であることが知られる。

また彼の目的の第二は「たまたま父、始平公の薨去にあい悲歎追慕にたえず、亡父の為に石像一区を造り、亡父の神の得脱を願った」のであり、この発願は孝文帝崩御の前年である太和22年(498)にあたっていた。

この造像記の位置は、古陽洞南北壁に3段に整列している仏龕のうちで北壁つまり奥に向って右の壁上段の入口にもっとも近い仏龕龕側である。きわめて繊麗な龕の装飾をもつ釈迦坐仏を本尊とする龕である。この仏龕にならんで内側につくられた同形式の坐仏仏龕には魏霊蔵・薛法紹造像記(図46, 47)がしめされている。またこれらと向きあった南壁には同形式の坐仏仏龕があり、それの一つに景明3年(502)の新城県功曹の孫秋生らの「二百人造像記」(図42, 43)がある。これは新城県の功曹であった孫秋生と劉起祖との2人が発起人となり200人の同志を勧進して資金を集め造像したものである。

このようにして古陽洞の造像は整然とした壁面構成をしており統一があるので、あたかも一人の有力者が全部を造営したかに想像させるけれども、事実はそうではなく、出資者は別々の時期(それもむろん太和末から景明年間が多いが)に造像資金をだし、思い思いの発願をしていた。しかしそれでも造像様式とか石窟の統一とかが整然としていて、ただ一人の企画者の頭脳から出たとしか思われないように見えるのは、最初の石窟発起者比丘慧成はよほどの資力を投じ、彼の背景をなした亡父の政治家的地盤に物をいわせて、この大規模な石窟の基本的な開鑿事業を相当程度まで達成していたと長廣は推測している(長廣、39頁~46頁)。

六朝の異体文字について 小野勝年

異体文字の意味のとりかたは人々によってかなり違っている。現用の文字と比較し、字形や字画の相違したものを普通に異字といっているが、それがかつて一般に通用していた文字であるとなると、その時代には異字でもなんでもなかったことになる。言葉が変遷するように、象形から発達した中国文字にはその一つ一つに長い歴史が秘められている。

さて秦の始皇による政治的統一は使用文字の統制にも及ぼされた。それは李斯の献策により、春秋戦国時代、列国の治下でそれぞれ使用していた地方的な文字を禁じて、秦が自国で長い間使用した文字(大篆)を主体とし、これに多少の改良を加えた秦篆(小篆)を合せて強制的に文字の統一を遂行しようとしたことを意味する。

始皇が自らも誇った、機械一量、同書文字という言葉は理想としてはよかったが、これを秦の立場において強制するとなると、かえってすぐれた伝統と文化を保持している地方では心服しえないものがあった。だから始皇在世中すら八体もの文字が、依然併用されざるをえなかったという。そして秦が滅亡するや、斉魯地方でかつて通用していた孔子壁中の書体、いわゆる古文などが時をえて、復活し、継承されるに至った。しかし文字の統一は国家の文教策上必要欠くべからざるものであったから、たとえ秦の文字政策が不成功に終ったとしても、漢もまたその精神を継承しなければならなかった。

武帝は儒学を国教と定め、五経博士を置いたが、このことは文字の整理の上にも絶大な影響を与えた。というのは、経書の文字を正すことはこれを学ばなければ立身出世ができないので、士大夫にとっては必修事項だからである。後漢の熹平年間に大規模な経典の石刻が行われたのも、また国定教科書制度と同様の意味をもつもので、やがて魏の正始の石経、唐の開成の石経、蜀および宋の石経、降っては清の乾隆の石経などの先例となった。

『漢書』の芸文志によると、漢興りて閭里の書師が蒼頡(そうきつ)、爰歴、博学の三篇を合せ、新たに蒼頡篇を編したとある。これは前代の暗誦用書物をさらに整理し、文字の記憶に便したものであった。その他にも当時、司馬相如の凡将篇、史游の急就篇、蔡邕の勧学篇、服虔の通俗文などが用いられた。それらは文字の初等教科書として梁の周興嗣の「千字文」の普及する前に一般に行われたものである。

宣帝・平帝時代になると文字の学問も一層盛んになり、このような要求に応じて生れた楊雄の訓纂(くんさん)篇に収められた字数は5340字に及び、これで当時群書に用いてある文字は一応網羅されたという。

さらに王莽のとき甄豊(しんぽう)が文字を六体に分類し、後漢も張倉、賈逵(かき)が整備にあたった。賈逵は許慎の師で、ここに中国の文字学の始祖の生れでる基盤ができ上った。「説文」は秦篆と古文と籒文とを折衷して、文字の構造を説明した辞書で、9353字を収めている。許慎は六書と名付ける有名な原則を設けて文字の構造は説明した。すなわち指事、象形、形声、会意、転注、仮借であって、武内義雄の見解によると、指事、象形、形声、会意は文字構造の原則、転注と仮借とはその適用に関する規則であるという。

もっとも許慎の対象としたものはこのような篆字であったが、漢代はすでに隷書常用の時代となっていた。この隷書は俗説では秦の時、程邈(ていばく)が囚人として獄中にあったとき作るところというが、実は篆字が自然に省略されてでき上ったもので、その成立も一、二の人の創作に帰するわけにはいかないと小野は断っている。

北魏の江式も蔡邕が李斯・曹喜の法を採って古今の雑形をつくり、詔によりて太学に石碑を立て、五経を刊載し、題書の楷法は多くこれ邕の書なりといっている。その後、さらに隷書をつぎ、これを母体として発展した楷書の生れるべき段階となった。

楷書はまた正書とも真書ともいう。晋の衛恒によると漢の王次仲がはじめて作るところという(「四体書勢」)。王次仲の創作説はもちろん疑わしいが、魏の鐘繇や晋の二王の書であるとして現在伝えている法帖の類をひもとくと既に明らかに楷法によっているのである。もっとも今日伝存している法帖(例えば正倉院蔵の「楽毅論」[9巻図42, 43])などが果してどの程度まで当時の姿を存しているか問題であると小野はみている。

一面では確実な遺品と見なすべき魏晋時代の石刻数はほとんど隷書体といった有様である。しかし降って南北朝となるとすでに楷書の法が確立し、今日その遺例を指摘することはすこぶる容易であることは『書道全集』に集録されている諸例についてみても明らかであると小野はいう。

もっとも楷書と隷書の関係はすこぶる密接であり(「唐の六典」「書断」)、その推移も今後考究を俟つ必要がある。要するにこれを概観するならば、漢代が隷書盛行期、魏晋が隷楷過渡期、さらに南北朝をもって楷書流行期と考えられるとみている。

六朝時代に各種の書体が並用されたことは劉宋時代に36種がおこなわれた(王愔の「文字志」)と伝える。斉の蕭子雲の「古今篆隷雑体」は52体を採録したともいう(「玉海芸文」)。さらに梁の庾元威の「論書」によると、斉末には王融が古今の雑体64種を書き、これを韋仲が91種とし、謝善勛は合成して百体としたと述べている。そして元威は自らも百体書の屏風をかいたという。「論書」をみると、その名称が一々列挙してあるのみならず、その後さらにこれに20種の書体を付加して都合120体となしえたことを誇っている。

それには例えば小篆とか隷書などもあるが、鳳篆、魚書、亀書などのような奇妙な名称も含まれている。これらの雑体の書がどのようなものであったかについては明らかにすることができないが、書道上の遊戯であったとみなされている。

ひるがえって思うに、文字学が一度、許慎によって確立されて以来、その亜流は断絶することはなかった。まず魏晋の際の代表者として数えられる人に、張輯、邯鄲淳、李登、呂忱がある。邯鄲淳は「三体石経」の筆者として知られているが、張輯は「古今字詁」3巻、李登は「声類」10巻、呂忱は「字林」7巻の著者であった。

今日いずれも伝存していないが、「声類」には11520字を収めた。降って北魏時代には楊承慶が「字統」を著し、梁の顧野王は「玉篇」を編纂した。「字統」には13734字、さらに「玉篇」には16917字を収めたという。これらの字数は唐の封演の「聞見記」に記すところであるが、「説文」の9353字に比べると「玉篇」は約7500余字増加している。したがって「説文」所収の字を基準とすると六朝時代には7500に及ぶ別個の文字が存在し、そのあるものが一般に使用されていたといっても差支えはないと小野は考えている。

清の陳鱣(せん)が李登の「声類」の逸文を集めた際、以下のようなことを述べている。「声類」が「説文」に比較して増加しているのは、当時仏書が盛んにおこなわれて、偽体字が雑見したためであるという。こうなってくると、上述したような書道上での雑体文字とは別個に異体同義字そのものの増加が当時漸く増加しつつあったことを看過できないという。

梁の武帝は五経博士を置き、国子学や五館を設けたり、北魏もまた学制をしき、中央には太学、地方には郷学を設けるなどの文教策を行なった。

さらに北斉のとき碩儒の李鉉が経書の注疏に用いた文字を正すため「字弁」を著し、北周では趙文淵に命じて隷書の誤りを正させるために「六伝休成」を撰させた。しかし不安定な六朝時代の政情にあっては、こうした文字の肅正の運動も効果を挙げえなかったようである。当時いかに文字が混乱していたかについて、小野は庾元威の言葉を借用している。

「省くことをむさぼり、異ることを愛し、頭を濃にし、尾を繊にし、腰を断ち、足を頓(かか)げ、一と八と相似、十と小とは分ちがたい」と。

やや遅れて有名な顔之推も

「晋宋以来、能書のもの多し。ゆえにその時俗はたがいに相染尚して、あらゆる部帙の楷正なること観るべきものあり。俗字なきにあらざるも大損をなすに非らず。梁の天監の間、この風いまだ変ぜざりしも、大同の末には訛替滋く生じ、蕭子雲が字体を改易し、邵陵王はすこぶる偽字を行う。朝野翕然としてもって楷式となし、虎をば画いてならず[猫に類し]

傷敗するところ多し。」と述べている。

さて六朝時代の異体文字の実際をうかがうべき資料は幸いにも今日比較的多く残っている。それは敦煌から発見された当代の写経類をはじめとし、各地の摩崖に刻された経典、さらに仏菩薩の彫刻に添えた造像記、その他碑文や墓誌のようなものを指す。

これに関する影印や拓本も今日では容易に見ることができるようになり、異体文字に関する注意も盛んとなった。また清代末期の著書である「金石萃編」、「八瓊室金石補正」のような全般的な書をはじめ、六朝時代の金石を記した諸文献には異字別字を注記し載録している有様であって、この異字や別字のみを集録した書物も一二にとどまらない。例えば、趙之謙の「六朝別字記」1巻、邢澍の「金石文字弁異」12巻、その他、羅振玉の「碑別字」などがある。また水野清一・長廣敏雄著『龍門石窟の研究』同響堂山石窟などに付せられた異字表も日本における六朝異字研究の貴重な文献である(小野もかつてその作成に関与したという)。

この他、写経において、法華経のように広く念誦されたものはとにかくとして、たとえ書写年代が唐あるいは日本の奈良朝のものであっても、流布に乏しい経典にあっては、それ以前の飜訳当時の字画を意外にも伝存しているという。小野が調査した正倉院の聖語蔵の経巻を通じても、しばしば気付いたところであるという。

さて六朝時代の文字の中から異体についての若干の例を小野は採集し、分類している。

①意味が同じで字形が相違しているもの(亦など)

②多少の共通はあっても相違点の多いもの(東など)

③部首があるいは増し、あるいは減じているもの(泥など)

④字形の一部分が共通しているが相異のあるもの

(イ)「旁(つくり)」の共通している場合(化など)

(ロ)部首の共通しているもの(閉など)

⑤字配りや字画の相違しているもの

(イ)字配りの異なるもの(仙など)

(ロ)字画の多いもの(不など)

(ハ)字画の少ないもの(泉など)

このように異体文字の例を分類し、具体例を挙げることができる。この中にはただ隷体と楷体との相違と見るべきであって、前者が依然として後者の間に残存しているような場合も少なくはない。すなわち一見異字と思われるもので、実は隷書がなおそのまま楷書として使用されているものも少なくない。例えば北響堂山における北斉時代の隷書体の石刻類を通じて見れば、直ちに窺われる。

また六朝時代には発音が共通しているため、扁旁が異なっていても、かなり任意に用いている場合もある。さらに楷書にあっても、俗字あるいは偽字であり、同音字の転用もあり、通用はしたけれども、実際は訛誤にもとづいていると解釈されるものもないではない。碑別字などをひもとくと明らかなように、龍や亀などの数多い字形のうちには書家が筆画を任意に加減していると思われる例も少なくないものがあり、造像記に見える仏像一軀と記す場合においても、塸あるいは傴、あるいはただ區とのみ書き、任意的であることに気づく。さらに字配り、筆順、字画などにおける小さな相違点となると枚挙にいとまがない。したがって、これらのことを念頭におきつつ、常識的に見た異字の少数例について小野は分類を試みた。

南朝と北朝とを比較してみると、北朝で用いられている異体字によりこの点の著しいものがあるように思われ、これは顔之推がすでに指摘していることとも一致する。とりわけ北魏の場合には、石刻類の遺品も豊富であるだけにこうしたことが顕著に見受けられる。しかし同じ北魏のものでも、異字の多いものとそうでない類とがあり、注意すると、それらには書法の相違点すら認められ、前者には筆力健勁ではあるが、あのゴシック文字を見るような奇古な感じがある。したがって異字問題には同じ北魏のものにあっても、そこに書風の相違といった問題にいたるまで詳細に追究する必要があると小野はいう。

見なれない異体文字を多くふくむ奇古な書流に対していると、後世における契丹文字や西夏文字を発明した北方民族の文化的基盤と共通した傾向といったようなことが想起されるという。そしてそこには五胡十六国以来北方系部族の北中国支配と何らかの関連があるかもしれないと小野はみている。

六朝時代の文字の動揺と混乱とは隋の出現によって、当然、統一されなければならない要請であった。そしてもし隋朝が長く続いたならば、その文字統一という使命はおそらく南朝系の楷書による制圧をもって終止符がうたれたであろうと小野は想像している。

しかしこの事業は楊隋の短い統治期間ではなしとげられず、李唐の出現をまたなければならなかった。唐の太宗ははなはだ書道を愛好した人であった。上の好むところ下これに応じ、虞世南、欧陽詢、褚遂良らが輩出し、彼らが初唐の時代の書道界を風靡し、楷書体の完成に大きな寄与をすることになった。

このような書風の流行とともに文字統一に大きく影響したのはまず経書の制定であると小野はみている。孔穎達の編した「五経正義」が科挙には必須の典拠となり、その編纂事業に関与した顔師古はこれに使用する文字の基準を示すために「顔氏字様」を著した。

これはやがて「干禄字書」のような標準文字の普及書ともいえる書物の母体となったものである。「干禄字書」とは顔玄孫の著すところで、彼は顔師古四世の孫といわれる人である。そしてこの書は楷書を四声の順によって排列し、正体、通体、俗体の三種に区別して文字を標示したものである。それが中唐時代の書道界を支配した顔真卿の書と相俟って、初等書学に大きな影響を及ぼした。さらにこの頃になるとこの種の著作として、張参の「五経文字」、唐元度の「九経字様」などがある。

もちろんこの時代になると唐の威勢も沈退しつつあり、この頃の仏典の注疏類を通じてみると、依然、相当異体字の使用が認められるが、公式な場所においては漸次こうしたものが影をひそめる趨勢にあった。

あの隋代に発明されたと伝える活版技術が漸次普及してくる結果、これが字形や字画の混乱を防止することに大きな助けとなったと小野は考えている。

なお当時、一般書のみならず、浩瀚な辞書類までも印刷されたことは入唐僧の宗叡が成都で刻された「玉篇」や「唐韻」をすでに日本に将来していることによってもわかる。こう考えてくると、六朝時代のあの異体文字は、唐朝の長い努力や木版技術の発達により、はじめて一応の整理を見るに至ったものと小野は理解している(小野、47頁~52頁)。

別刷附録 馬鳴寺根法師碑

最新の画像[もっと見る]

-

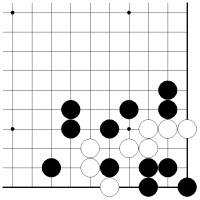

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

1ヶ月前

-

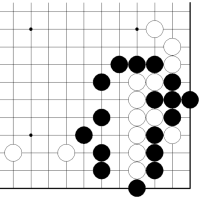

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

2ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

2ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

2ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

2ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます