(2023年4月2日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の各章の内容である。明代の書について取り上げてみる。

●第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

●第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

●第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

●第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

●第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

●第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

・祝允明の「大字赤壁賦」~角度筆蝕の成立

・宋代から明代へ 「意」から「態」へ

・角度の明確化 祝允明の「大字赤壁賦」

〇第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

・黄庭堅と文徴明

・黄庭堅の書

・文徴明の「行書詩巻」の特徴~「夢追いの書」

・黄庭堅と趙孟頫と文徴明の筆蝕上の差

・文徴明の速度への傾斜

〇第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

・徐渭の「美人解詞」

〇第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

・懐素と黄庭堅と董其昌の書

・董其昌の「行草書巻」の特徴

〇第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

・呉説の「遊糸書」と一折法

・張瑞図の「飲中八仙歌」

〇第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

・王鐸の「行書五律五首巻」

・王鐸の書に対する評価

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

祝允明の「大字赤壁賦」~角度筆蝕の成立

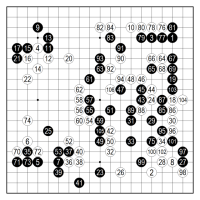

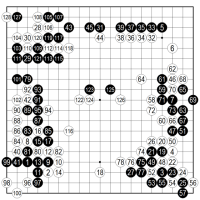

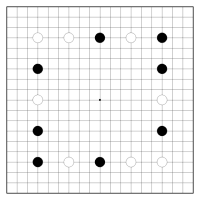

唐代の張旭の作とされる「古詩四帖」と宋代の黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」と明代の祝允明の「大字赤壁賦」を並べてみると、祝允明の「大字赤壁賦」の書の根底に眠る思想がよく読み取れるという。

「古詩四帖」は、いわば最初から最後まで線でつながれたような「線化」の書であり、「李白憶旧遊詩巻」は、「線化」と「点化」の均衡のとれた、それゆえ典型的な格調をもつ書であり、「大字赤壁賦」は、実際には決してそうではないのだが、一見したところ点だけからなるがごとくの「点化」の書である。

「点化」の嚆矢は、黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」にあろうが、「大字赤壁賦」はさらに徹底しており、「之下江流有聲」とりわけ「下江流」にその極限の姿を確認することができる。前後の文から切り離して、13箇の点の形状からなるこの箇所を取り出したら、読解することはほとんど不可能であるが、たとえ解読できなくとも、ささくれ立った点の形状から、その筆蝕は生き生きとよみがえり、書を読むことはできる。

羊毫のような繊維が細く柔らかい筆毫は、このようなささくれ立った形状を残すことはないが、いささか剛(かた)い筆毫からなる筆尖を、紙に向かって突き込むような書きぶりであると分析している。すなわち紙に筆尖をくじくように突き込む筆触(タッチ)と手応え、また荒々しい筆痕を表現しようとして、剛毫筆を用いたものであるという。

そして、点の形状が長楕円の形状を呈しているところから、筆毫が角度をもって突き込まれたこともわかるようだ。「下江流」の「下」の第一筆は、字画としての動きを極限近くまで縮めた姿であり、「江」字の「工」部は、三画ぶんの動きをあたかもひとつの点と見まごうばかりの形に凝縮している。「大字赤壁賦」の表現は、この角度をもって打ち込まれ、ささくれ立った点がその過半を象徴しているというのである(石川、1996年、273頁)。

ところで、六朝期から初唐期までは、紙はいくぶんか木簡的意味を裏側に貼りつけ(それゆえ、この時期の紙の上の表現体の第一は手紙文=一尺幅の木簡をも意味する「尺牘」であった)、初唐代には木簡の意味を完全に払拭し、初唐代から宋代までは、木簡の呪縛から解放された紙であり(それゆえ初唐代以降の紙の上の主表現体は手紙文を放逐し詩文であった)、草書体が石に字画を刻ることに起因する三折法に組み替えられた宋代以降は、紙はいくぶんか石の姿に支えられることになる。

木簡の呪縛から解き放たれるに従って、書字は厳格な行の枠組みからはみ出そうとする。その第一段階が唐代の張旭や懐素の狂草、第二段階が宋代の黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」、そして第三段階が祝允明の「大字赤壁賦」である、と石川氏は捉える(行からはみ出ようとするような行間がつまった「大字赤壁賦」のような姿が明代以降立ち現れてくる)。

換言すれば、明代以降の書に展開される筆蝕の劇(ドラマ)は、その本格的な角度筆蝕の成立によって、唐代の懐素の「自叙帖」や宋代の黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」のいわば古典性(クラシック)を超え、個別的で多彩な劇(ドラマ)と化した。「大字赤壁賦」の背後に、やがてくる明末連綿草の「十人十蝕」の時代を垣間見ることができる、と石川氏はみている。

(石川、1996年、279頁~280頁)

宋代から明代へ 「意」から「態」へ

宋代の書を「意」と呼び、明代の書を「態」と呼ぶ。中国の書論で言う「意」から「態」への転化は、明代における、単純化とも受けとめられかねない筆蝕の明瞭化という事態に負う。それは宋代以上に筆蝕が単純化し、輪郭を明瞭化したということである。確かに筆蝕は単純化した。

だが単純化したことは、例えば祝允明を例にとれば、強く打ち込み起筆せざるをえない必然が作者に強まったということを意味する。強くくじくように、いささか人為的に打ち込まざるをえない(むろんそれとは対称的な弱勢や触れるような起筆も従えた上でだが)、必然が祝允明に生じたということである。

(石川、1996年、276頁)

角度の明確化 祝允明の「大字赤壁賦」

「角度」の成立は

・ 副毫のはたらきを生かした側筆を主体とする蘇軾

・ 垂直筆を主体とし王羲之型の構成法を脱した黄庭堅

・ 新構成法に立つ米芾等の宋代にその出発点を求めることができるが、

・ 本格的に明確化した例として、祝允明の「大字赤壁賦」を挙げることができるという。

喩えて言えば、「ビシッ」と強く打ち込みか、おだやかに「そっ」と筆を下ろすかが自覚されるということは、対象と自己との距離と角度、そしてはたらきかけるべき対象が明瞭になったということであり、対象への距離をはかり、切り込む角度を明確にし、ある力をもって対象と関係することが可能になったということである。

「大字赤壁賦」の作品そのものは、その個的筆蝕にいささか酔うようなところがあって、必ずしも傑作とは言い難いが、個別的な筆蝕が現れたという意味において、書史的には特筆すべきであるという。

(石川、1996年、278頁)

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

黄庭堅と文徴明

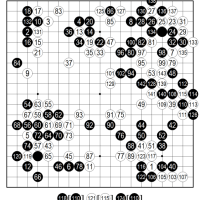

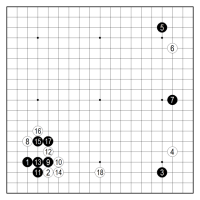

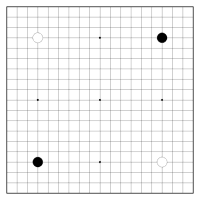

文徴明の書は、中国書史上、沈周と並び、黄庭堅風の書でつとに名高い。

たとえば、この文徴明の「行書詩巻」の構成だけを見ていると、黄庭堅の「松風閣詩巻」等によく似ている。

ただ、文徴明の「行書詩巻」と黄庭堅の「松風閣詩巻」とでは、次のような筆蝕上の差が認められる、と石川氏は主張している。

第一に、黄庭堅においては、一点一画の書きぶりが微細であり、一点一画に厖大な情報が盛られている。それに対して、文徴明においては、一点一画が書きとばされており、筆蝕の劇(ドラマ)性に乏しい。つまり、黄庭堅の一点一画の筆蝕とその道行き(書きぶり)には、巨大な劇(ドラマ)が描き込まれている。それに対して、文徴明は詩を書きつけただけと言ってもいいほどであると石川氏は評している。

黄庭堅の一画は、文徴明の一字に、また黄庭堅の一字の情報量は、文徴明の詩巻全体に相当すると言っていいほどだともいう。

文徴明の書は情報量が少ないのは、唐宋代に典型的に完成した書字の鉄則から逸脱していることに起因しているようだ。

その具体的な形は次の点にみられるとする。

① 摩擦の原則の回避

② 参差の軽視

③ 三折法上の省略

④ 左右対称の軽視

(石川、1996年、281頁)

黄庭堅の書

黄庭堅の書は、紙=対象に対して垂直=立体的に剔る筆蝕に主律されている。中国の書論には、「錐画沙(錐[きり]をもって沙[すな]に画く)、印印泥(印をもって泥に印する)」という言い方が古くからある。

黄庭堅も『山谷題跋』の中で、王羲之の書法を「如錐畫沙、如印印泥(錐もて沙に画くごとく、印もて泥に印するがごとし)」と表現しているが、まさしく黄庭堅の書こそは「錐画沙と印印泥」を複合した「錐印泥」とでも呼ぶべきものであろう。

黄庭堅が描き出した背景世界は粘質の泥土であったと考える時、黄庭堅が船頭の舟の櫓の動きを見て、書法を悟ったという逸話(エピソード)も生きてこよう。

その垂直=立体的に対象を剔る姿は、「松風閣詩巻」の筆毫をくじくような筆法で書かれた「山」の字に明らかである。

ところで、黄庭堅というと、直筆蔵法というのが一般的理解だが、実際には「山」の字においても、縦筆部は筆尖を左、横筆部は筆尖を上に通るという「角度」をもっている。「角度」とは、垂直=立体を基軸にしつつ、それへの戦術としての筆毫の対象へ切り込む角度を言う。

(石川、1996年、285頁)

文徴明の「行書詩巻」の特徴~「夢追いの書」

文徴明の「行書詩巻」は、確かに構成面では黄庭堅の「松風閣詩巻」風を見せているが、修辞(レトリック)的に似せたというべきであり、筆蝕を追いかけていくと、趙孟頫の書に近い姿である、と石川氏はみている。例えば、「道」や「四」字の筆蝕は、黄庭堅的であるよりも、はるかに趙孟頫的である。

「行書詩巻」を文徴明の代表作ととらえ、文徴明を明代初期を代表する書家だととらえた場合、書史上にどのように位置づけられるかといえば、明代初期の書は、趙孟頫等元代の書の影響を存分に受けつつ、元代ではなく、黄庭堅等宋代の夢を追った「夢追いの書」である、と石川氏は捉えている。

(石川、1996年、287頁~288頁)

黄庭堅と趙孟頫と文徴明の筆蝕上の差

書字上の筆尖には、ふり下され、再び戻ってくる基点というものがある。

黄庭堅と趙孟頫の筆蝕の最も大きな差は、黄庭堅においては、運筆技法的には、筆が高い位置を基点としている(俗に言う釣り上げる力が強い)ために、紙=対象よりもはるかに高い位置にあった筆尖が紙に深く着地し、着地した後は、対象からの反撥力を敏感に感じとって高く撥ね上がる。

それに対して趙孟頫の場合においては、筆が低い位置を基点としており(俗に言う釣り上げる力が弱い)、低い位置から紙に圧しつけられ、反撥力に対する感度が鈍く、反撥力をねじふせることにもつながっている。反撥力をねじふせることによって、筆毫の開閉が率直ではなく、いくぶん捩れ、「ザラザラ」とした暗い筆蝕を生じることとなる、と石川氏はみている。

趙孟頫や文徴明においては、その基点が低く、低い位置から筆毫を紙に圧しつけ、また低い位置に戻すという運筆で描き出されている(その代表的な例は転折である)。

一方、黄庭堅の「松風閣詩巻」においては、転折を形づくる前の横筆部で、筆尖は宙空に高く舞い戻り、その後再び高い位置からふり下された筆尖が転折を形づくる。

文徴明の「行書詩巻」においては、筆尖が高く上がらず、連続的に書かれている。「影」字の「彡(さんづくり)」の三つの点が連続的に圧しつけるように書かれているところもその好例であるという。

(石川、1996年、287頁)

文徴明の速度への傾斜

この情報量の過少の傾向は、筆蝕が深度よりも速度に傾斜するところから生まれるそうだ。

黄庭堅の書は、深度を主体とした速度との均整のとれた筆蝕の劇(ドラマ)として描き出されている。それに対して、文徴明においては、深度が浅く、速度が露岩している、と石川氏は表現している。

黄庭堅は起筆、送筆、終筆を確実に定着させようとしている。紙は何らかの抵抗体として意識され、それゆえ、筆尖は高く放たれ、深く打ち込まれ、対象の質をまさぐりつつ、抵抗に負けぬように幾度も加力されることによって、送筆は揺れ、終筆は深く打ち込まれ、沈められていると解説している。

ところが、文徴明においては、いくぶんか抵抗体意識を弱め、平面的、連続的につなげることが優先されているとする。

(石川、1996年、284頁)

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

徐渭の「美人解詞」

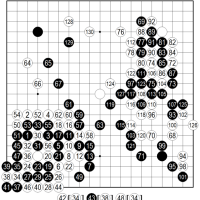

筆毫の開閉や捩れやひねり反転を総動員して、筆触(タッチ)の快(快と不快)を描き出している徐渭の「美人解詞」の書は、宋代の書の段階をまた一段引き上げた。

宋代の書の表現は、手=自我の存在を盛るだけであったが、徐渭のこの作は、表を向き、裏を向き、側面を向く手=自我の態様そのものを描き出しているからだ。ここにも「明代の書は態」と呼ぶにふさわしい表現がある。(石川、1996年、293頁)

徐渭が描き出したこの書の世界は、中国国家に対する勝味のない宣戦布告であり、戦闘宣言であり、戦乱場である、と石川氏は表現している。

徐渭の「美人解詞」には、明末のさまざまな長条幅連綿草の書がよみがえってくるとする。例えば、「鑼皷」の連続的運筆の中には黄道周がおり、「聲」や「風」のかすれには倪元璐がおり、「不知」には傅山が、また文字が右傾し、左傾しつつ線状でつながる「妖嬌樓」には王鐸がいる。そればかりでなく、点が多用される「桃花地下地」の部分には、徐渭の書の発生源とでもいうべき祝允明がいる。明代から清初にかけての書で言えば、董其昌だけがいないという表現であるという。

黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」は祝允明の「大字赤壁賦」を生み、それはまたさらに、徐渭の「美人解詞」によって新しい段階(ステージ)に高められ、黄道周や倪元璐、傅山や王鐸等の連綿草を生むことになる。明末連綿草の混沌(カオス)が徐渭のこの作品の中に存在し、明末連綿草は徐渭に胚胎した、と石川氏は捉えている。

(石川、1996年、295頁~296頁)

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

懐素と黄庭堅と董其昌の書

唐代の懐素、宋代の黄庭堅、明代の董其昌の書について、構成という観点から、石川氏は次のように解説している。

唐代・懐素の「自叙帖」の構成は、書字現場の中で強い筆蝕で描きたいという意図がせり上がってくるのを抑え込み、抑え込んでもなおせり上がり、また抑え込むという熟成を経て、大きな文字と強い筆蝕とを出現させたという。

抑制に抑制を重ねた果てに壮大な構成が出現するに至った、必然的な過程が、「自叙帖」からは見えるそうだ。

また、宋代・黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」の構成は、文字形が縦に伸び、また一転して横に伸びる文字が連ねられていくというように、とても人工的な構成に見える。しかも字画の描出についても、字画筆蝕が分節され、分節されたその筆蝕が結合されて、ひとつの字画を描き出すという具合に、人工的な字画描出法によって成立している。

ただ、その字画描出法と構成とは、内在的に結合されており、不自然な人為性を感じることはないとする。つまり、「李白憶旧遊詩巻」を読み込んでいくと、作者・黄庭堅の「貌」に出会うことになる。

ところが、董其昌の「行草書巻」は、筆蝕や構成において、その意図が明解に見え、董其昌の「手」に出会うという。董其昌の書には、わざとらしい姿態がある。つまり書かれた書の姿が、結果的に美しく「きまる」というよりは、故意にポーズをとっている風である。ポーズをとって、「どうだ美しいだろう」と問いかけている風である。言い換えれば、董其昌の書においては、レトリックがレトリックとして見えてしまうところがあるそうだ。

表現の内側からせり上がってくるというよりも、外部から附加しているという印象が強い。

懐素の「自叙帖」のように、内的エネルギーを蓄積しながら、せり上げて到達したという趣ではない。いわば最初から一行一字の大きな字を書こうという企図があって、既定のコースとして大きく書いたという風である。

だから、そこには「自叙帖」に見られたような、息詰まるような大きな劇性を見られず、小さな企図がいたるところに、姿を曝しているというあんばいである、と石川氏は説明している。

董其昌の書は力(五次元)や速度(四次元)の表出が、直截に平面(二次元)的=筆触的に拡大し、拡張する。一方、黄庭堅の書はそれらが、立体的(三次元)的=筆蝕的に定着されている。

董其昌の「行草書巻」からうかがえるのは、歴史的字画筆蝕から逸脱して、作者が人工的にレトリックを駆使して、平面(二次元)上の筆触の展開図として書字を拡張する姿であるとする。

この新しい書字法は、元代趙孟頫らの書を経て、明代の書に始まる、書字史上の新段階である。折法の枠組みから逸脱できなかった宋代の書は三次元的に潜行した。逸脱を経験した明代の書は、五次元や四次元的世界までが二次元に定着した。

「行草書巻」の筆触は、字画を描き出す筆触の現場に従うというよりも、<手>の成り行きに委ねられている。董其昌の書は、成り行きに任せつつ、逸脱するものであるという性格があるという。

祝允明、徐渭、董其昌ともに、筆蝕の様態たる「手つき」をまざまざと見せてくれる。これらの無謀とも見える筆蝕は、書における角度(スタイル)筆蝕熟成の事情を物語っている。

「行草書巻」は、その意味で、祝允明の「大字赤壁賦」や徐渭の「美人解詞」と較べると、いささかその筆蝕角度戦法(書法)での逡巡が見られる。とはいえ、すでに書は、書巻=書簡=尺牘をはみ出すばかりの姿を見せている。

(石川、1996年、301頁、304頁)

董其昌の「行草書巻」の特徴

董其昌の「行草書巻」の中の末尾「次」字の「欠」部について、石川氏は次のように読み込んでいる。

伝統的な書字法に従えば、殺字(くずし字)といえども、「欠」を連続的に書くように運筆される。草書体が楷書体や行書体に組み込まれた宋代以降の伝統的な書字法に従えば、そこには「欠」部を楷書や行書で書くのと基本的に異ならない加速・減速と加圧・減圧に彩られた連続性があるのが通常であるはずと言える。

ところが、「行草書巻」においては、加速・減速・加圧・減圧を複合した複雑な書字過程が大胆に省略され、踏み外しが行なわれている。懐素にせよ黄庭堅にせよ、宋代までの書はどのように速く書かれようとも、歴史的、書字史的規範を踏み外すまでの速度で描き出すことはなかった。どこかに超えられない書字規範の限界があり、痕跡は残されていた。

一方、董其昌の「次」字は「次」字と信じられる動きをしているだけの蛇行の姿に変えられている。

(石川、1996年、300頁)

このように董其昌の書の特徴として指摘できる箇所がある。つまりそれは「次」字の末尾のように、末尾が開放されるという性格であるというのである。

董其昌の書の筆蝕は決して軟弱ではない。しかし書という表現の特徴は時間と空間との転換構造にある。力と速度と深度とが二次元の平面に「角度」と化して投影されているのが書である。

書は筆蝕と構成との相関に成立する。筆尖と紙とのタッチの一種である筆蝕が、文字を組み立てていく構成を保証する。明末の書史は臨界に届いていた。

(石川、1996年、303頁~304頁、313頁、336頁)

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

呉説の「遊糸書」と一折法

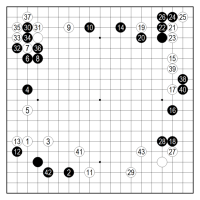

呉説の「王安石・蘇軾三詩巻」(1145年)は「李白憶旧遊詩巻」(1094年以後)のほぼ50年後に書かれた。それは我々日本人には馴染みにくい書である。このような書が書の正史上存在すること自体が少々信じ難いほどである。

大きな抑揚もなく、一筆で書かれたこの書は、かげろうのような書(伏見冲敬)だとか、風に舞い散る蜘蛛の糸のような書(日原利国)だとかいう意味で、「遊糸書」と呼ばれる。

日本では珍奇な書として処理されがちだが、はたしてそうだろうか、と石川氏は疑問を呈している。

今仮にこの「王安石・蘇軾三詩巻」と、明代・解縉(1369-1415)の「文語」、明末・王鐸の王献之「豹奴帖」の臨書(1643年)を並べて見ると、そのぐるぐる渦巻く筆蝕展開上の類似性から、決して呉説の「遊糸書」が戯れの書ではなく、解縉や王鐸の書の出発点に位置すると石川は捉えている。

「遊糸書」は一見奇妙だが、書の歴史上に、根拠をもったひとつの表現の型である。

現代の日本の書道家は、この種の書を「戯れ」と錯覚する。書家、青山杉雨の『明清書道図説』の説もその範疇である、と石川氏は批判している。

「遊糸書」は本来つなげなくてもいい間をすべてつなげる一筆書きである。呉説の「遊糸書」は筆蝕の中から明瞭に速度を分離し、抽象化して描き出す表現の極である。このように、宋代から明末に至る書は、筆蝕の中から速度と深度を抽象的に分離し、複合的に描き出すことによって、多彩な筆蝕表現を可能にした時代なのである。

中でも「遊糸書」は、書の筆蝕の属性の中から速度の側を抽象した書の誕生であり、それは筆蝕上の速度と深度がそれぞれはっきりと分化・統合される時代に至った証しであるとする。「遊糸書」は歴史の必然から生まれ、その後の書の歴史に深い影響を与えたひとつの書法の型、いわば「一折法」であるという。書はまた新しい段階(ステージ)に突入したのである。

また筆蝕属性と折法の相乗がもたらす明代の書として、墨跡風と称せられる陳献章(1428-1500)の「再次玉台呈諸同遊」の詩巻を挙げている。それはいわば筆蝕属性のうちの「深さ」と折法上の「三折法」のマトリックスに成立する書であると言ってもいい。

(石川、1996年、306頁~308頁)

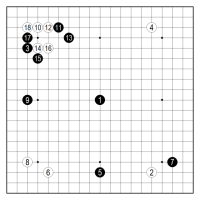

張瑞図の「飲中八仙歌」

張瑞図が唐代の詩人・杜甫の詩「飲中八仙歌」を書いた1627年の作は畏ろしい書である。行書が草書に妥協しつつ行き着いたひとつの例である。きわめて「角度」の鮮明な書である。「角度」というのは、筆蝕と構成の射影であり、筆蝕と構成を現実化する力である。「角度」は基本的には対象への切り込み方=書体(スタイル)の別名である。

書の「角度」をめぐる問題がある。側筆と側鋒と露鋒は「角度」表現の如何を定着する戦術であり、直筆と直鋒と蔵鋒とは「半角度」、もしくは「角度」の媒介を少なくすることによって、直截に筆蝕と構成を定着せんとする戦術である。ちなみに呉説の「遊糸書」が奇異である理由は、筆を突き立てるだけで成立する「半角度」的表現への異和であると言えよう。

宋代には書は「角度」による表現をもち、起筆にかぎらず、筆蝕上の角度を明代に演習し、その「角度」=書体=スタイルが鮮明になるのが、明末連綿草であると言えるのである。

張瑞図「飲中八仙歌」の筆はまるで、薄く鋭利な剃刀であるという。

剃刀の刃を立て、鋭く切り込み、しばしばすくい上げるように、左下から右上方向へ横に横画を切り裂く。剃刀のバネを利用しながら、剝いで剝いで剝りまくる書である。

また、「飲中八仙歌」を書いた翌年(1628年)、張瑞図は失脚する。

その失脚の運命と、晩年にはいささか萎えてしまう張瑞図の書の運命は、この一枚の作から読み取ることができるとする。いささか気負い、鋭い力はあるが、根こそぎ掘り返すような深さがなく無理をしているという。

「飲中八仙歌」は政治家の書というより剣士の書であり、詩人の書である。

(石川、1996年、311頁~312頁)

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

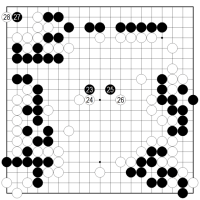

王鐸の「行書五律五首巻」

中国明代・王鐸が自作の詩を書いた「行書五律五首巻」はおかしな書であるという。ひとつひとつの字の姿は、なかなか見事に決まった姿態をとっている。文字が抑揚、大小をもって展開していく姿も見事なものであり、筆蝕も一見重厚である。

ところが、それらに有機的な脈絡が感じられない。「上手いなァ」と感じても、魂を揺さぶるようなところがなく、感動するところがない。どこかつくりものの感じ、どこか態(わざ)とらしさが感じられてしまうというのである。

書体分類から言えば、行書体の書なのだが、書字の過程を辿ると、楷書的な書字律動をもっている。この「行書五律五首巻」は書体区分ではなく、表現の上では楷書体と呼んでいいとみる。

王鐸の書そのものに即して辿れば、この「行書五律五首巻」は強い定型的筆蝕と構成への傾斜において、元代・趙孟頫の「仇鍔墓碑銘」などの書との類似性がとても高い。つまり王鐸の書はその表現世界においては、趙孟頫の子であるという。

そして形態、構成上の姿態の気どり方から言えば、米芾「蜀素帖」の子でもあるとみる。つまり構成上の気どり方が米芾の書ととても似ている。

米芾の書はどちらかと言えば、構成上の「媚態」だが、王鐸の書の特徴は筆蝕上も構成上も「媚態」の書である。

(石川、1996年、313頁~315頁)

王鐸の書に対する評価

王鐸の書は、中国では必ずしも高く評価されていないと言われている。

その理由は、明朝と清朝と二つの朝廷に仕えた二臣であったからと言われている。政治の国・中国のことゆえ、むろんそれもあろう。

ただ、石川氏は真の理由はその書の中にあるとみている。

その筆蝕は一見、重く暗い。

字形も格好よく決まっており、文字や筆蝕の展開と抑揚も一見申し分なく、大小の姿もなかなか見応えがあり、バランスもよい。だが、その筆蝕の重さや暗さにも内実が足りない。

そして、格好のよい文字やバランスも内実を欠いたようなところがあって、興味に欠ける、と石川氏は評している。

書字が作者の書字の過程から自然に発露される内在的な筆蝕の妙とならず、突くことやくじくことやねじ込むこと、つまり外部からの反撥関係に生じる外部的筆蝕の快感で書いていると推測している。あえて言えば、「提灯屋の字」的な部分が見え隠れするという。

そこが日本の現代の書道家から評価される理由でもあるようだ。つまり、この書字の「気どり」と「媚態」が書を二流にとどめているという意味で、中国ではあまり評価されないのだろうと石川氏はコメントしている。中国の書への評価は正直なものであると付言している。

(石川、1996年、319頁~320頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます