(2021年11月23日)

【はじめに】

今回および次回のブログでは、「囲碁十訣と死活問題」と題して、囲碁十訣についてテーマとして取り上げてみる。

「囲碁十訣」について、各書において、どのように説明されているのだろうか。この問題意識をまず、今回のブログ記事の出発点とした。

手元にある次の参考文献を頼りとした。

〇工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]

〇石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社、1986年[1993年版]

〇石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書、2007年[2011年版]

〇蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年

なお、次回のブログでは、同じテーマで、次の問題集をもとに、囲碁十訣について考えてみたい。

〇山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]

そもそも、この「囲碁十訣」は、さまざまなシーンにさりげなく登場している。

例えば、NHKの大河ドラマ「青天を衝け」において、薩摩藩士が囲碁を打っている場面で、「小を捨て大につけ」という科白が使われていたと記憶している。

また、人気アニメだった『ヒカルの碁』でも、その62話「広島最強棋士」においても、この「囲碁十訣」が登場している。ヒカルは佐為が消えた後、秀策の故郷因島を訪れるが、広島の碁会所で、国際アマチュア囲碁カップの日本代表である周平と対局する。その際に、碁会所の壁には、この「囲碁十訣」の額が飾ってある。

このように、注意してみていると、人気のドラマやアニメにも、「囲碁十訣」は登場している。何気なく見ていると、見逃してしまいそうなシーンであるが、「囲碁十訣」は囲碁の入門書には、よく言及されている。

この機会に、その内容を解説してみたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はじめに

・囲碁十訣とは

・『格言小事典』に見える「囲碁十訣」

・石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』と囲碁十訣

・囲碁十訣と『東大教養囲碁講座』

・『囲碁・将棋100の金言』の「囲碁十訣」の解説

【蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書はこちらから】

囲碁・将棋100の金言 (祥伝社新書 (033))

囲碁十訣とは

囲碁十訣は次のようになっている。

1 不得貪勝(勝ちを貪るを得ず) [注:不得(えず)は不可(べからず)と同じ意]

→全ての局所(部分)で勝とうとするな。

2 入界宜緩(界に入らばよろしく緩なるべし)

→相手の勢力圏内では無理をするな。

3 攻彼顧我(彼を攻むるには我を顧みよ)

→相手の石を攻めるのは、まず自分の石が危うくないかを確かめてから。

4 棄子争先(子を棄て先を争へ)

→少数の石を捨てて先手を取れ。

5 捨小就大(小を捨て大につけ)

→小さな利益を捨てて大きな利益を目指せ。

6 逢危須棄(危ふきに逢はばすべからく棄つべし)

→危機に瀕した石は捨てて打つのがよい。

7 慎勿軽速(慎みて軽速なるなかれ)

→慎重に打ち軽率に打つことを避けよ。

8 動須相応(動かばすべからく相応ずべし)

→相手が動いたときは機敏に対応せよ。

9 彼強自保(彼強ければ自ら保て)

→相手が強いところでは保身して堅く打て。

10 勢孤取和(勢孤ならば和を取れ)

→孤立した石は守りに徹して収まれ。

(石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書、2007年[2011年版]、214頁)

『格言小事典』に見える「囲碁十訣」

『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])の中に、「小を捨てて大に就け」(捨小就大)という項目がある。そこには次のようにある。

中国、唐の王積薪の『囲碁十訣』の中に、「捨小就大」の一項がある。

読んだまま、碁は小さい所を捨て、大きいところを打つべきですよと言っている。

(「あたり前のことを、ことさら言ったところに価値があるか、な」と付言している)

十訣はほか、「不得貪勝」「入界宜緩」「攻彼顧我」「棄子争先」「逢危須棄」「慎勿軽速」「動須相応」「彼強自保」「勢孤取和」とある。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、107頁)

【日本棋院『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』と囲碁十訣

石田芳夫氏は、その著『目で解く上達囲碁格言』(誠文堂新光社、1986年[1993年版])においても、「囲碁十訣」について言及している。

囲碁十訣を、次のようじ列挙している。

1 貪不得勝

2 入界宜緩

3 攻彼顧我

4 棄子争先

5 捨小就大

6 逢危須棄

7 慎勿軽速

8 動須相応

9 彼強自保

10 勢孤取和

そして、「慎勿軽速」(第117題)、「入界宜緩」(第118題)、「棄子争先」(第119題)の3題について取り上げている。

「ツツシミテ、ケイソクナルナカレ」(慎勿軽速)は、慎重に、手拍子をいましたものである。

「カイニイリテハ、ヨロシクカンナルベシ」(入界宜緩)は、相手の縄張りに入ったら大きな顔をするな、ということである。“勢孤取和”もおなじような意味である。

「キシソウセン」(棄子争先)は、読んで字の如しである。石を捨てることにこだわるな、にも通じるそうだ。“棄子争先”は、子供を捨てて争って逃げる、と呼んではいけない。石を捨てて先手を取る、である。

(石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社、1986年[1993年版]、197頁~206頁)

具体的にはどういう問題を出しているのか、紹介しておこう。

2 「カイニイリテハ、ヨロシクカンナルベシ」に関連した問題

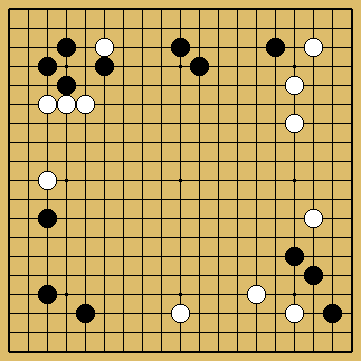

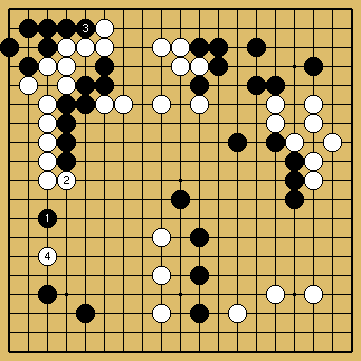

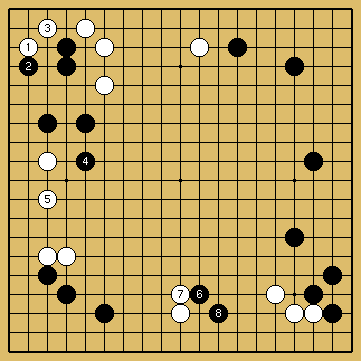

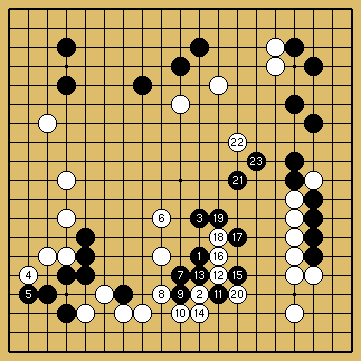

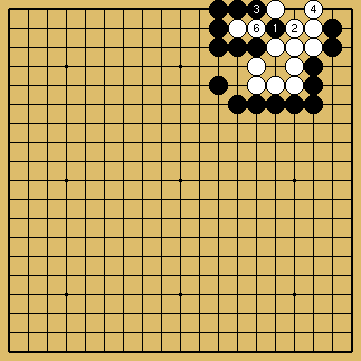

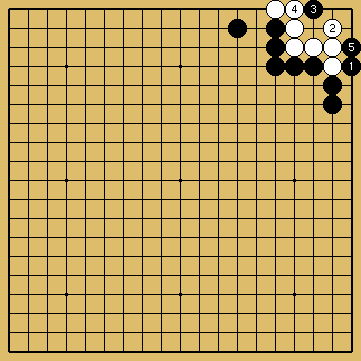

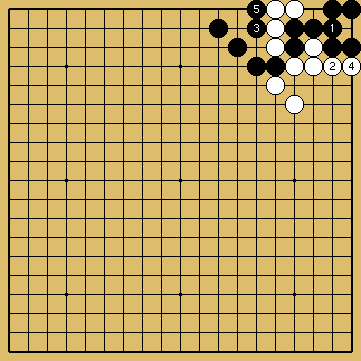

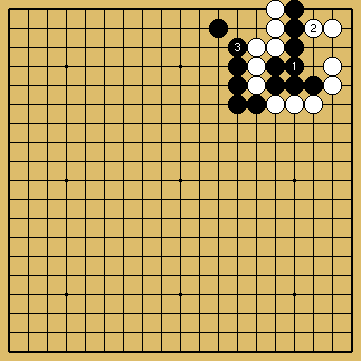

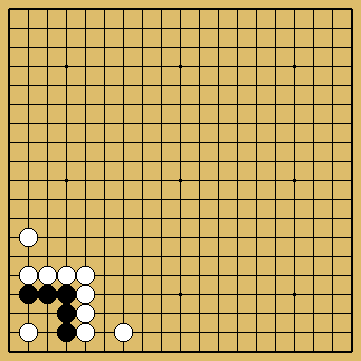

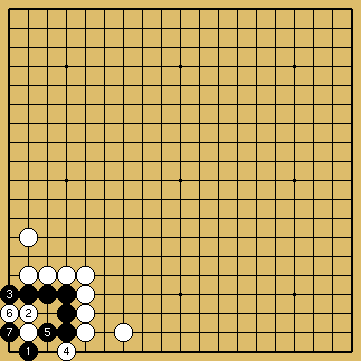

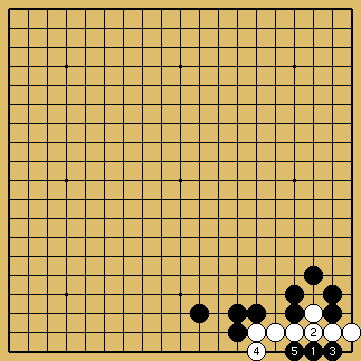

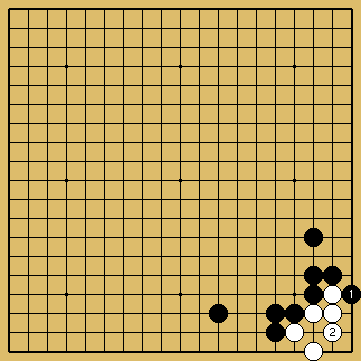

【第118題】(白先)

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生☆黒(6四)にツケたとき、白のサバキは?

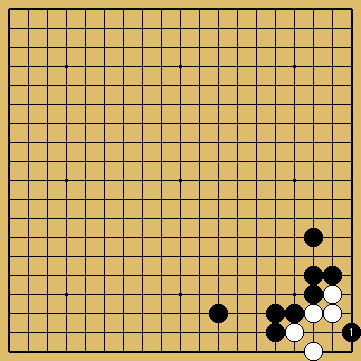

【棋譜】

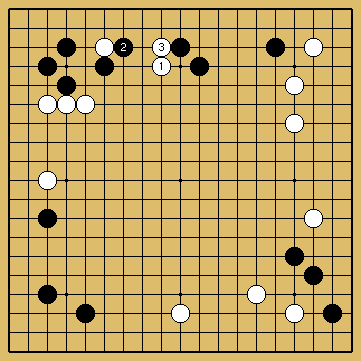

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生具体例として、上辺は黒の勢力圏の場合、まともに争っては危ない。

・白1はカタツキで、軽くサバく。

・黒2なら、白3とオサエて様子を見る。

(石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社、1986年[1993年版]、199頁~200頁)

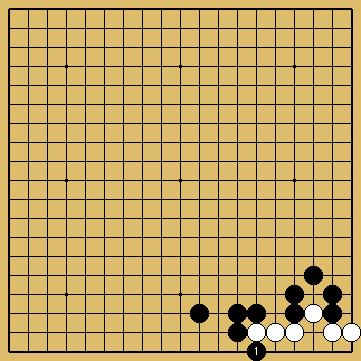

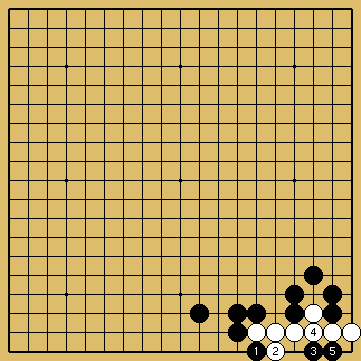

4 「キシソウセン」に関連した問題

読んで字の如しである。石を捨てることにこだわるな、にも通じるそうだ。“棄子争先”は、子供を捨てて争って逃げる、と呼んではいけない。石を捨てて先手を取る、である。

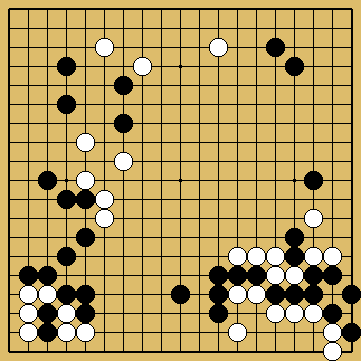

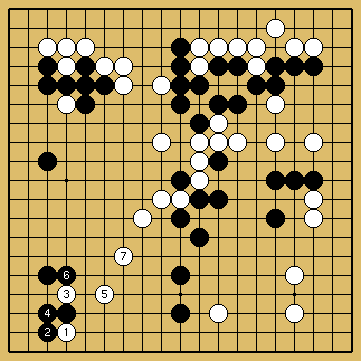

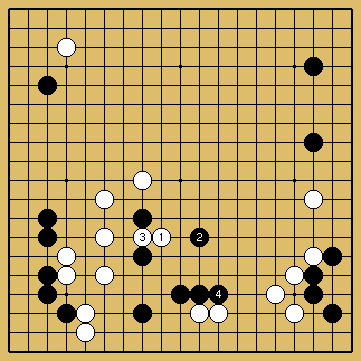

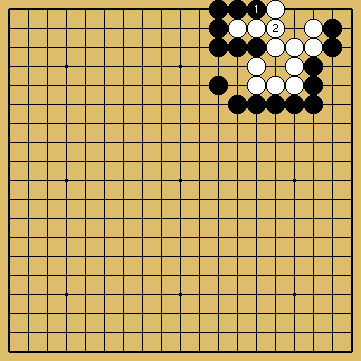

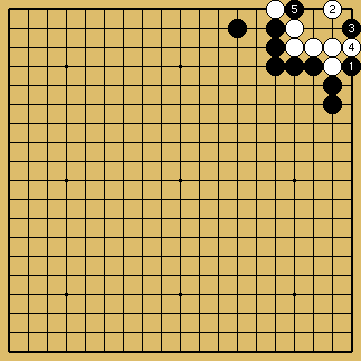

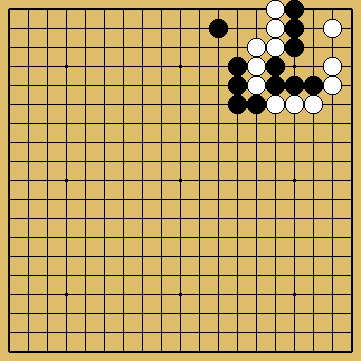

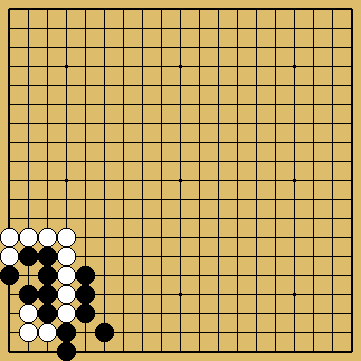

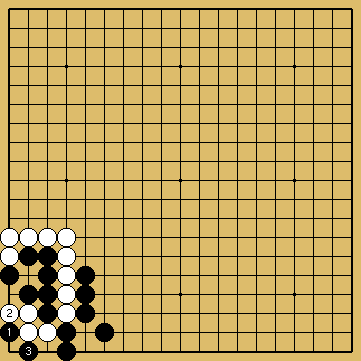

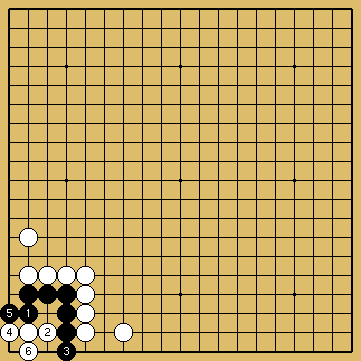

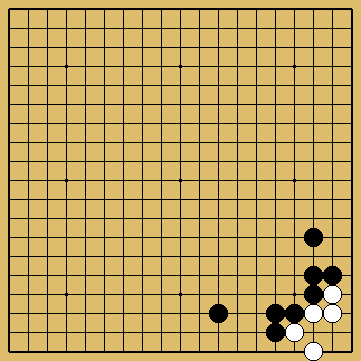

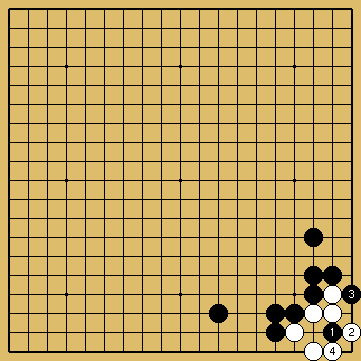

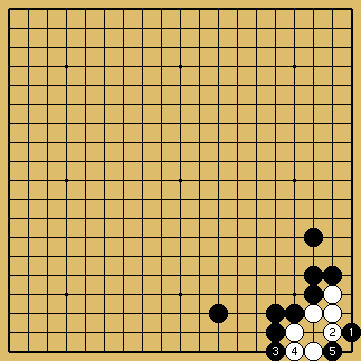

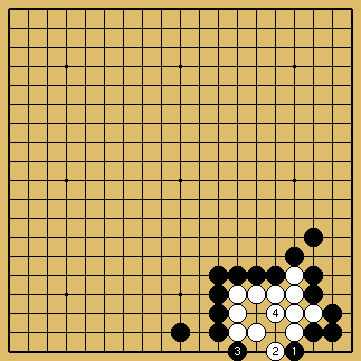

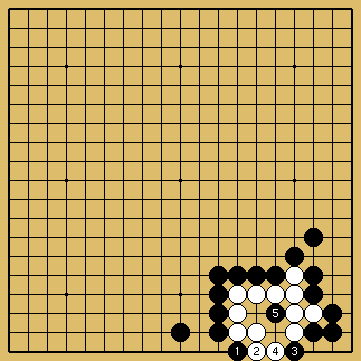

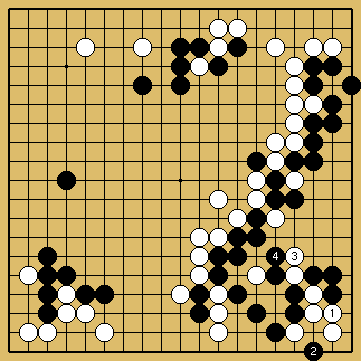

【第119題】(黒先)

≪棋譜≫

☆右下隅が戦場

棋譜再生

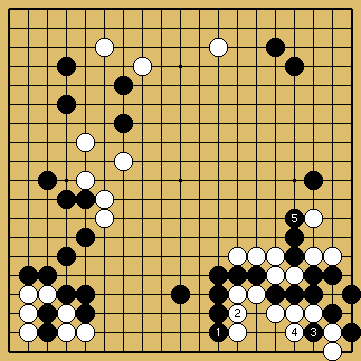

棋譜再生【正解:黒1のオサエ】

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生・黒1とオサエる

⇒黒1とまず利かしたのは、右辺の黒八子を捨てる心に半分なっている、ということである。

・黒1に白2は仕方ない。

(手抜きは、黒a(14十七)でタネの白二子が抜けてしまうから)

・黒3と切りを入れておく。

・そして、黒5と動き出す。

(石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社、1986年[1993年版]、203頁~204頁)

【石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社はこちらから】

目で解く上達囲碁格言

囲碁十訣と『東大教養囲碁講座』

囲碁は、ルールが単純だが、難しい知的な陣取りゲームである。

囲碁は自由度が高く、何をどう考えて、どこに石を打てばいいのか、わからないところに、難しい理由がある。

その際に、囲碁の心得や格言が役立つ。

囲碁の基本的な心得 として、石倉昇氏は、次の3つを説いている。

①基本的な心得その1:「まわりにきたらごあいさつ」

②基本的な心得その2:「入れてください」「入れません」

③基本的な心得その3:「ナナメにご用心」

(石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書、2007年[2011年版]、3頁、32頁、120頁~124頁、158頁)

【石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書はこちらから】

東大教養囲碁講座―ゼロからわかりやすく (光文社新書)

その石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』(光文社新書、2007年[2011年版])のコラム(column)の「囲碁十訣(いごじっけつ)」において、次のようなことを兵頭俊夫氏は述べている。兵頭俊夫氏は、1946年生まれで、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授(専門は物理学)である。

・「囲碁十訣」は、囲碁に勝つための心得十箇条である。

唐の王積薪(玄宗皇帝時代の高級官僚)、あるいは北宋の劉仲甫がまとめたといわれているが、正確なところは不詳。

・有名な江戸末期の名棋士、本因坊秀策も「囲碁十訣」を尊重したといわれている。

⇒同門の石谷廣策が秀策の棋譜100局をまとめた『敲玉餘韻』(1900年刊)の巻頭には、達筆だった秀策直筆の「囲碁十訣」が収録されている。

1 不得貪勝(勝ちを貪るを得ず) [注:不得(えず)は不可(べからず)と同じ意]

→全ての局所(部分)で勝とうとするな。

2 入界宜緩(界に入らばよろしく緩なるべし)

→相手の勢力圏内では無理をするな。

3 攻彼顧我(彼を攻むるには我を顧みよ)

→相手の石を攻めるのは、まず自分の石が危うくないかを確かめてから。

4 棄子争先(子を棄て先を争へ)

→少数の石を捨てて先手を取れ。

5 捨小就大(小を捨て大につけ)

→小さな利益を捨てて大きな利益を目指せ。

6 逢危須棄(危ふきに逢はばすべからく棄つべし)

→危機に瀕した石は捨てて打つのがよい。

7 慎勿軽速(慎みて軽速なるなかれ)

→慎重に打ち軽率に打つことを避けよ。

8 動須相応(動かばすべからく相応ずべし)

→相手が動いたときは機敏に対応せよ。

9 彼強自保(彼強ければ自ら保て)

→相手が強いところでは保身して堅く打て。

10 勢孤取和(勢孤ならば和を取れ)

→孤立した石は守りに徹して収まれ。

(石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書、2007年[2011年版]、214頁)

なお、「あとがき」によれば、「囲碁十訣」については、香川忠夫「中国囲碁史料集成」を参考にしたという。

また、その読み下し文および訳については、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部松岡心平教授(国文学)と野村剛史教授(同)に、そして特に、一番目の「不得貪勝」の意味と訓読については、楊凱栄准教授(中国語)、斎藤希史准教授(中国古典文学)および、中国広西師範大学の羅星凱教授(物理教育)に教示をいただいたと、兵頭俊夫氏は記している。

(石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書、2007年[2011年版]、あとがき、285頁)

【石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書はこちらから】

東大教養囲碁講座―ゼロからわかりやすく (光文社新書)

『囲碁・将棋100の金言』の「囲碁十訣」の解説

蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』(祥伝社新書、2006年)の第2部の「囲碁の巻」の【目次】は、次のようになっていて、「総括の章 「囲碁十訣」は今も活きる処世の知恵」において、囲碁十訣について述べている。この著作の囲碁十訣を紹介してみよう。

『囲碁・将棋100の金言』(祥伝社新書、2006年)の【目次】

蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』(祥伝社新書、2006年)

【目次】

序盤の章 布石は空を舞う鷹の如く

中盤の章 獅子は兎を撃つときも全力を尽くす

終盤の章 「次の一手」は虚々実々

総括の章 「囲碁十訣」は今も活きる処世の知恵

41 貪(むさぼ)れば勝ちを得ず ――貪不得勝

42 界に入りては、よろしく緩(かん)なるべし ――入界宜緩

43 彼を攻めるには我を顧みよ ――攻彼顧我

44 子(し)を棄てて先を争え ――棄子争先

45 小を捨てて大に就け ――捨小就大

46 危うきに逢えば、すべからく棄つべし ――逢危復(ママ)棄

47 慎んで軽速なるなかれ ――慎勿軽速

48 動けば、すべからくあい応ずべし ――動復(ママ)相応

49 彼強ければ自ら保て ――彼強自保

50 勢い孤なれば和を取れ ――勢孤取和

(41から50の番号は、金言の通し番号)

蝶谷初男・湯川恵子の両氏も、「囲碁十訣」を紹介している。

唐代の詩人であり、高級官僚でもあった王積薪(おうせきしん)の作だという説がある(別説もある)。王積薪はたいへん碁が好きで、どこへでも盤石を持ち歩き、誰とでも打ったそうだ。

唐代というと、日本では奈良時代、平安時代である。そのような昔に碁を打つ心構え、守るべき戦法を簡潔な十ヵ条にしたものが、現代日本の一般論としても通じる。

碁の良い戦い方は、時代を超え、人種を超え、宗教的な価値ある要素を持っているようだ。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、216頁)

その一、貪れば勝ちを得ず ――貪不得勝

その一、「貪れば勝ちを得ず」 欲張っては勝てない

仏教やキリスト教では貪りは罪悪と教えている。もう少し身近な喩えでは、博打(ばくち)の奥義は「全勝しようとしてはいけない」といわれる。相手にも勝たせ、トータルで自分が勝ち越せば良い。

碁を博打に喩えたら異論も多かろうが、一局の碁は最後に1目でも勝てば勝ちだから、その点ではこの奥義が適応する。プロだって強い同士は互いに読みきれない境地で戦っているはずで、高度な戦いになればなるほど、博打的な要素が濃くなっていく。

ここで明治18年(1885)1月、村瀬秀甫と本因坊秀栄(黒)の一戦をひいている。

≪棋譜≫(217頁)

棋譜再生

棋譜再生・上図の黒1が貪りの例だという。

・左上の白への当たりがきつくなるし、地も得のはずだが、後に白4の打ちこみを与え、この黒が攻められることになり、結果は秀甫の八目勝ちという大差になった。

・黒1に代えては、一路下のA(3, 十三)に「控えるべし」と秀甫の評が残っている。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、216頁~217頁)

A(3, 十三)を記入した棋譜参考

棋譜再生

棋譜再生その二、界に入りては、よろしく緩なるべし ――入界宜緩

界は、この場合、相手の勢力圏。敵の勢力圏へ臨む時は穏やかな手を選びなさい。被害を最小限に抑えつつ、少しの成果で満足すべきである。よろしく、程を知ること。

敵陣に単騎突入など、講談の世界では喝采を浴びるかもしれないが、経済ゲームでもある碁では、そのような蛮勇はほとんど通用しない。

ここで、秀栄(黒)と秀甫の一戦からひいている。

≪棋譜≫(219頁)

棋譜再生

棋譜再生・左下の黒模様に、白はどう対処するか。

・秀甫の白1~5が軽やかである。

・以下、白7まで、黒模様を削減する目的を達して不満なし。

・白1~3は、いつか何かの役に立てばよいくらいに考えている。

ところで、秀甫は十八世本因坊。

現在の専門棋士の間でも、その芸が高く評価されている一人である。姓は村瀬。幼名は弥吉。

天保9年(1838)、江戸上野の木匠(もくしょう、大工)の子として生まれた。11歳で本因坊家の内弟子になった。

後に本因坊の跡目争いがあり、秀甫は本因坊家を出る。

(ちなみに、跡目とは家元の相続人としての地位である)

明治12年(1879)4月、棋士を集めて方円社を創設し、初代社長になった。方円社の名声は日増しに高まり、逆に本因坊家の影が薄くなったとか。

翌明治13年、本因坊家と和解し、八段を允許(いんきょ)され、十八世本因坊となった。

ところが、そのほぼ3ヵ月後の10月14日、急逝。享年49歳。

(その人生はよろしく緩……とはならなかったようだ。一説には精神に異常をきたしたともいわれる)

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、218頁~219頁)

その三、彼を攻めるには我を顧みよ ――攻彼顧我

大概の人は、守るより攻めるほうが愉快だろうが、攻められている相手からすれば、どこで反撃しようか、虎視眈々と隙を狙っている。こちらに少しでも弱みがあれば、それまで攻められていた分に利子をつけたエネルギーで反撃してくる。

何事も自分の足元が疎かになっていては破綻をきたす。自分の足元を固めるのは辛抱の要ることである。それだけ、攻撃の前は用意周到にせよということ。

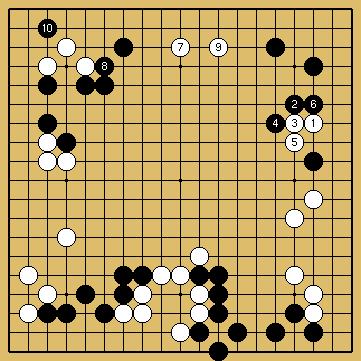

ここで、文政2年(1819)11月17日のお城碁、安井仙知と本因坊丈和(黒)の一戦からひいている。

≪棋譜≫(221頁)

棋譜再生

棋譜再生・白1の打ち込みに対して、丈和はシンプルかつ効果的な作戦を見せた。ずばり、「ターゲットを攻めない」こと。

・まず黒2から左辺の黒1子を捨てぎみに、黒6まで。上辺方向へ力を蓄えた。

・白7と割って入れば、黒8と手厚く連絡。

あわてず騒がず自身を強化し、「次に攻めるぞ」と恫喝(どうかつ)している。

・やむなくの白9。そこで黒10と隅をいじめて黒充分の形勢。

☆この後、あらためて黒A(13, 二)から攻めながら右上の黒地を増やし、さらには

黒B(17,十三)の打ち込みにも回って、勝勢を確立。

(結果は5目勝ち)

相手の石を直接追い回さずとも、自身の足元を固めることで猛攻をかける体勢を見せつけたのである。

〇この碁について、幻庵因碩の評がある。

「全き勝ちは不戦にあり」

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、220頁~221頁)

その四、子を棄てて先を争え ――棄子争先

子とは石のこと。碁石は一個、二個ではなく、一子、二子と数える。つまらない石は捨てて、どんどん先を行きなさい、部分的な利益より全局的な優位を目指しなさいという教え。

(これは戦術というより、むしろ戦略か)

簡単なようだが、その石が小さいか大きいかの判断をまず要するし、捨てるだけならできるが、そのあと要所に手が伸びなければ何にもならない。また、それがどこかをつねに心配りしていないと、「先」は争えない。

この金言を実践するのは、なかなか難しい。うっかり取られそうな石ができてしまった時に、この言葉を思い出すと良いという。取られるのではなく、捨てる覚悟で全局を眺めれば、新天地を発見できるかもしれない。

碁盤は広い。少し損をしても別なところで大きく得をすればよい。

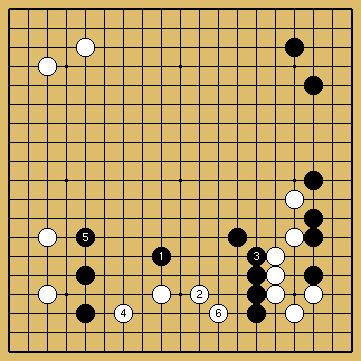

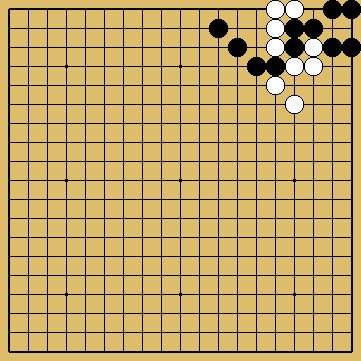

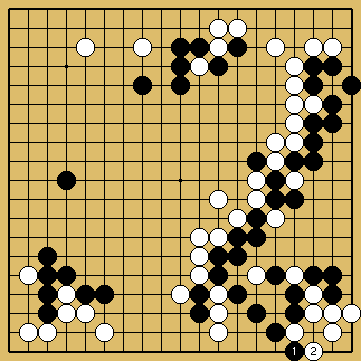

ここで、本因坊秀和と秀甫(黒)の一戦をひいている。

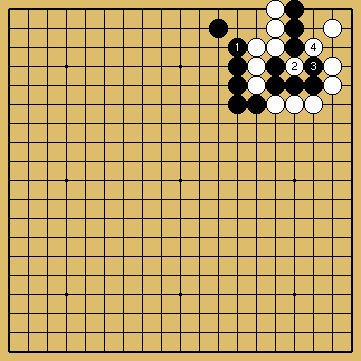

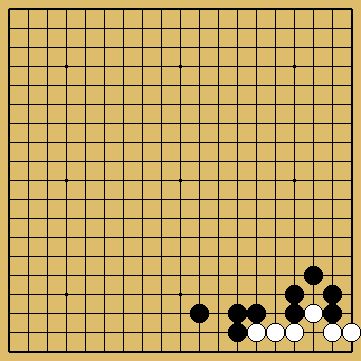

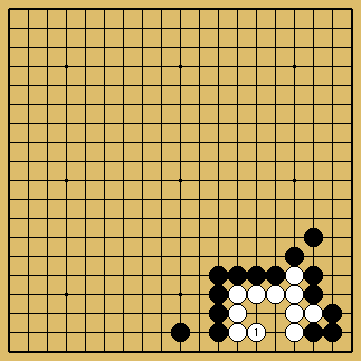

≪棋譜≫(223頁)

棋譜再生

棋譜再生☆中央の黒の2子(10, 十一)、(11, 十一)をどうサバくか。

・秀甫は黒1からいったんは動き出したものの、無理をして、周囲に悪影響を及ぼすことはしなかった。

・白4には黒5と応じ、あっさり2子を捨てた。

・白6と取った局面は一見、小さくはない収穫。

・しかしここで先手を得た秀甫、黒7~11まで、下辺の白2子を取り込んだ。これで充分に勝算あり、と。

〇もともとこの黒11までの図が黒1と打った時からの計画だったはずである。先を争うための、いかにも秀甫らしいダイナミックな捨てワザだった。

この一戦に敗れた時、秀和は黒2子を取ったことによって「かえって局面を狭くしてしまった」と述べた。

そして「畢生(ひっせい)の失誤(人生最大の失敗である)」と悔いたという。

⇒これもまた、いかにも緻密な読みと形勢判断の明るさで知られた秀和らしい述懐であるとされる。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、222頁~223頁)

その五、小を捨てて大に就け ――捨小就大

政界再編の時期になると、「小異を捨てて大同につく」と称して、新派閥や新党ができたりする。あれと似ている。

小さい所にこだわらずに、大きい所へ目をつけるべきだ、ということでは、前項の「棄子争先」とそっくりである。ただ、これは素直に「石」ではなく、「地」のことと思えば分かりやすい。

そもそも碁は大きいところから順番に打つのが基本なので、当たり前といえば当たり前である。

碁の盤上では、はっきり地の大小が損得勘定につながっている。安倍吉輝九段など、確定地のことを「現金」といったそうだ。

では盤上、どこが高額か。それがすぐ分かれば、誰も苦労しないのだが、つい瑣末なところばかり気になってしまうものだ。

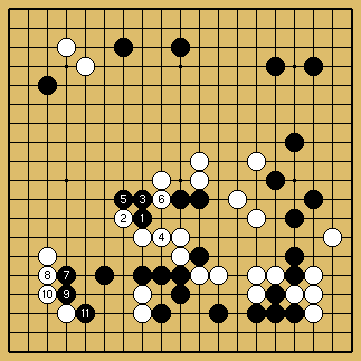

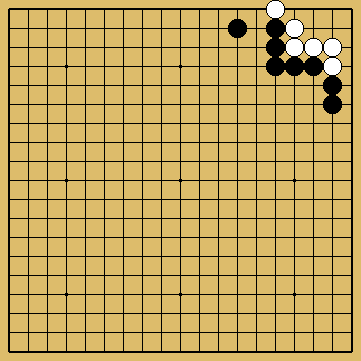

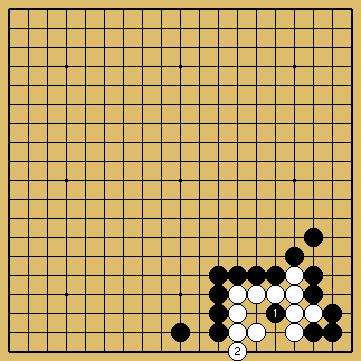

ここで、嘉永3年(1850)12月9日、本因坊秀和と村瀬弥吉(後の秀甫)の3子局をひいている。弥吉が黒番。

あの弥吉が本因坊家の内弟子となって1年後、まだ12歳の頃である。

≪棋譜≫(225頁)

棋譜再生

棋譜再生・白1のオキに対し、ギョッと怖がるか、意気込んで遮るか、とにかくこの隅から目が離れなくなってしまうのが、普通、下手(したて)心理としたものだろう。

・弥吉の黒2~4が簡明な受けだった。先手をとって、ポーンと下辺へ転じた。

〇われわれにはまだとても地計算できない局面だが、隅の実利は小、下辺の開戦こそを大と観た弥吉。

さすが後の秀甫。

これで一気に優勢を確立し、結果は快勝だった。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、224頁~225頁)

その六、危うきに逢えば、すべからく棄つべし ――逢危復(ママ)棄

「君子危うきに近寄らず」というが、危険はいつどこにあるか知れたものではない。

危険な目に遭ったら捨てるべきものは捨てなさい、全体が危険にさらされる恐れがある場合、尻尾の石は捨てて、肝心の本体を助けなさいという教え。

(平たくいえば石のリストラ)

ここで、本因坊元丈と丈和(黒・後の本因坊丈和)の一戦からひいている。

≪棋譜≫(227頁)

棋譜再生

棋譜再生・白のノゾキに対し、丈和はツガずに、黒2と外した。

(毅然と捨てたような一着)

・白3と突き抜かれた形も痛いのだが、黒2に代えて正直にツグと白A(9, 十五)の強襲があり、下辺全体が危険にさらされる。

⇒黒2で逃げ足を速め、黒4で体勢を立て直した。

丈和は天明7年(1787)、武州本庄の生まれ(信州との説もある)。

七段で本因坊家の跡目の地位を得ている。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、226頁~227頁)

その七、慎んで軽速なるなかれ ――慎勿軽速

軽い手・速い手といえば、碁でも将棋でも良い意味で使われている。

だが、『囲碁十訣』に書かれたこの「軽速」は否定的なニュアンスである。打つ人の精神面にもアドバイスしている。慎重に打ちなさい、うっかりミスやおっちょこちょいなポカに気をつけましょう、と。

ところで、プロの碁では単純な小ミスより大ポカのほうが観戦記のいい種になっている。

詰め碁の神様といわれた前田陳爾は、「ポカも芸のうち」と言った。“怪童丸”の木谷実に対して、“鬼童丸”の前田とも呼ばれたほどの人だから、力余って転ぶことも多かった碁風である。藤沢秀行も魅力的なポカが多かったことで有名だったそうだ。華麗と呼ばれる芸あればこそ、である。

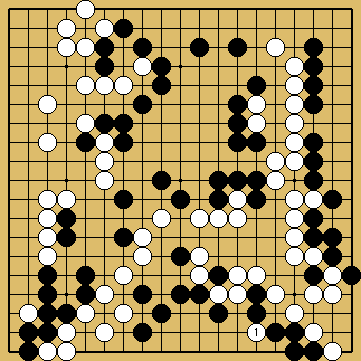

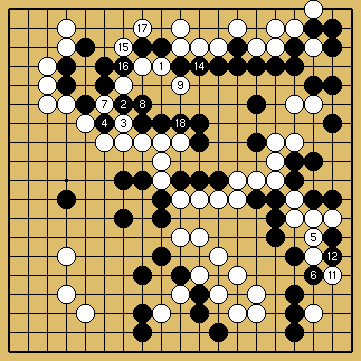

ここで、明治4年(1871)の本因坊秀和と村瀬秀甫(黒)の一戦をひいている。

≪棋譜≫(229頁)

棋譜再生

棋譜再生・秀甫はポカの類が多いことでも知られていた。

うっかり右下の黒(16, 十九)とツイでしまい、すかさず白1のツケが飛んできた。

⇒黒4子は助からず、形勢逆転

局面はすでに終盤のヨセの段階だった。黒の勝ちも見えていた時のこの見損じはよほど悔しかったようだ。

「すなわち残局に至りても満を持して怠らず、結了して碁子を碁笥(ごけ)に収むるまでは些(いささ)かも気を疎放すべからず」

早い話が勝負はゲタを履くまで分からないと、自らの体験を後進への戒めとして残している。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、228頁~229頁)

その八、動けば、すべからくあい応ずべし ――動復(ママ)相応

初心者はよく、音のするほうへ目が行くと言われる。

上手が打った石の周辺ばかりを見て、いちいち対応してしまう、と。

これは「すべからく相応ずべし」の金言に叶っているだろうか?

この金言は、相手が動けば、こちらもそれに応じて対処しなければならないという意味なので、たとえば対談している時、相手が笑えばこちらも笑顔を返す、相手が怒ればこちらも怒るか言い訳をする、あるいはなだめる。

相手の態度によって、こちらも態度が変わってくるのが普通の人間関係。それと似ていると思えば、「音のするほうへ目が行く」のも悪くなさそう。

ところが、碁は勝ち負けを争うので、素直に対応しているだけでは勝機はない。だから、この金言は、もう一歩進めた解釈を湯川恵子氏はしている。

相手の意図を見破り、上回る工夫をしなさいと。相手が強襲してきたような時は、それ以上に厳しい手で応じなさい、と。

ここで、「吐血の局」として名高い本因坊丈和と赤星因徹(黒)の一戦をひいている。

≪棋譜≫(231頁)

棋譜再生

棋譜再生・因徹は、白が何か受けてくれるはずと期待して、右下を黒(19, 十四)とハネた、その瞬間、白1~3が丈和の絶妙手。

⇒この後で出てくる着手と合わせて、丈和の「三妙手」として有名。

・黒2と手入れさせての白3が急所。

A(15, 十)の断点を防いで、黒4と備えるしかなく、結局は黒(19, 十四)のハネを完全にすっぽかした形で、白5と、左辺の打ち込みに回るのが丈和の狙いだった。

・続いて、黒B(19, 十六)と右下隅の根拠を奪われても、白C(17, 十三)も白D

(16,十二)も利くので大丈夫。

⇒これが妙手の妙手たるゆえんという。

〇黒(19, 十四)の“動き”に対して、それを上回る構想で相応じた。

因徹は幻庵因碩の愛弟子。

この碁の背景には、名人碁所(当時は丈和が任ぜられていた)の地位をめぐって、因碩の激しい怨念があり、因徹は因碩が策した刺客だった。

(この碁に敗れて師の願いを叶えられなかった因徹は落胆、肺の持病が悪化し吐血して倒れ、この碁の2ヵ月後に死去している)

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、230頁~231頁)

その九、彼強ければ自ら保て ――彼強自保

何事につけ、状況に合わせた準備は必要だ。

碁でも、彼我の立場、力関係を考慮して、状況に応じた着手を選ばなければならない。

相手の石が強いところでは、こちらも手厚く打ちなさい、弱い石を補強しなさい、という金言。

寒ければ服を着るのと同じ。ちなみに碁でも将棋でも自陣が薄い時、危ない時をよく「寒い」という。

どこが寒いか暑いか、いや厚いかが大問題だが、まずは、その部分における相手と自分の力関係を、物理的に石の数から何となく感じるだけでも役立つようだ。

ただ、強い人同士だと、石と石の空間に潜む力関係を読み合っているから、石の数だけでは見分けられない。

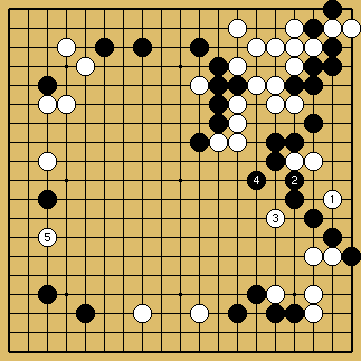

ここで、明治18年(1885)、方円社において打たれた村瀬秀甫と本因坊秀栄(黒)の対戦からひいている。

≪棋譜≫(233頁)

棋譜再生

棋譜再生・秀栄は、黒1と白模様に踏み込んだ。

(立場が弱いのは、むろん黒のほう)

・途中、白6に対し、黒7~11が補強策。

・以下、黒15、17とシボリ形(先手で周囲を固める)を作り、黒21~23と連絡。

⇒無理のない流れるような手順。結果は、秀栄の3目勝ちだった。

方円社は、秀甫が本因坊家を出たのち、自ら社長となって発会したものだった。

翌明治19年7月、秀栄と秀甫は和解。

秀栄は秀甫に八段の免状を与え、十八世本因坊を譲った。

しかし、この同じ年の10月14日、本因坊に就いてわずか3ヵ月後に、秀甫、49歳で急逝した。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、232頁~233頁)

その十、勢い孤なれば和を取れ ――勢孤取和

「囲碁十訣」を振り返ってみると、エキスはみな同じこと、相対の世界ならではの当たり前のことを簡潔に教えている。

念のために、次のように繰り返し記している。

貪れば勝ちを得ず ――稼ぐことが悪いわけではない

界に入りては、よろしく緩なるべし ――緩手をすすめているわけではない

彼を攻めるには我を顧みよ ――ご遠慮しろという意味ではない

子を棄てて先を争え ――焦って先走れという意味ではない

小を捨てて大に就け ――石数のことではない

危うきに逢えば、すべからく棄つべし ――代償なしに捨ててはいけない

慎んで軽速なるなかれ ――軽いサバキなら良い手だ

動けば、すべからくあい応ずべし ――正直について回れという意味ではない

彼強ければ自ら保て ――強い相手には妥協しろという意味ではない

さて、その十、勢い孤なれば和を取れについて、次のように述べている。

たとえば、能力を見込まれてヘッドハンティングされた人も、新しい職場でまずは周囲に溶け込む努力をするだろう。

わざわざ初日から威張って嫌われたりしないだろう。いくら優秀な人でも、いや優秀であればなおさら、唐突に周囲を批判してもうまくいかないものである。

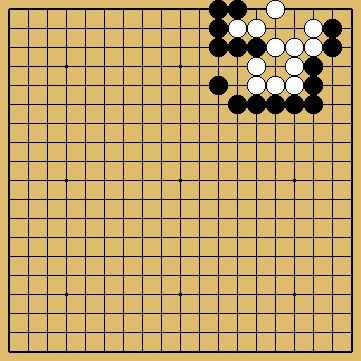

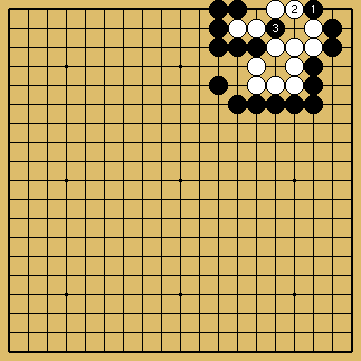

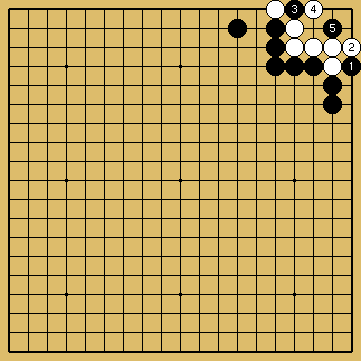

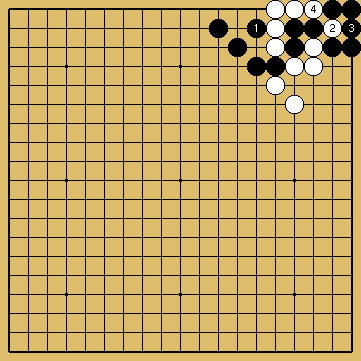

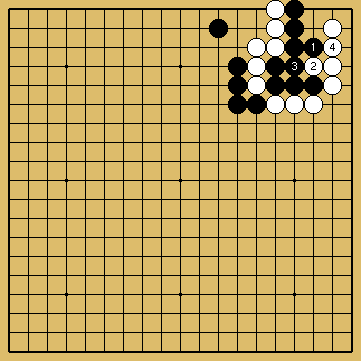

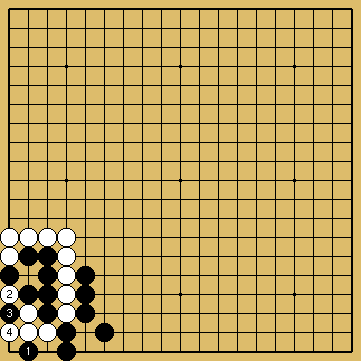

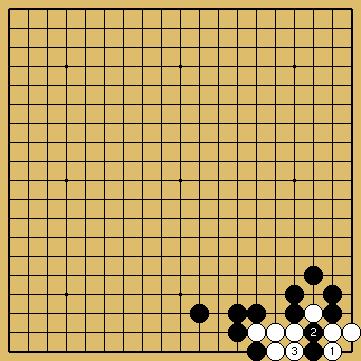

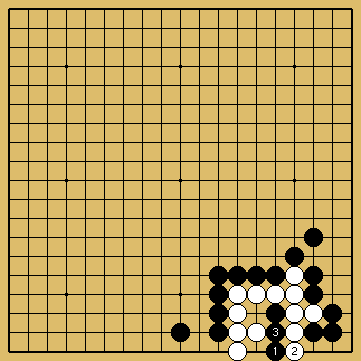

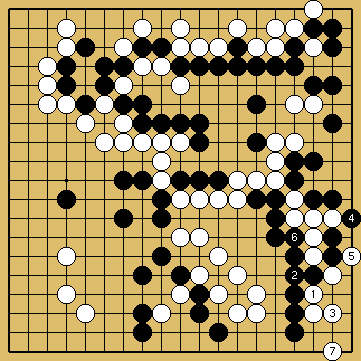

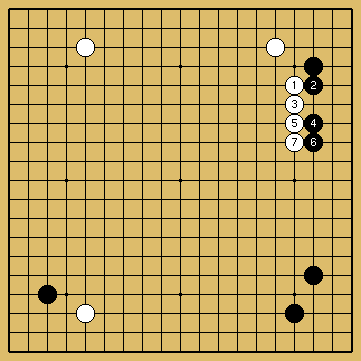

ここで、嘉永6年(1853)、本因坊秀策と太田雄蔵の一戦からひいている。

≪棋譜≫(235頁)

棋譜再生

棋譜再生・黒1と大上段にかぶせられた局面。

・下辺の白1子が孤立した。

・ここで秀策、静かに白2~6と治まった。

⇒周囲に遠慮して、ひとまずは小さくても生きた。黒の勢力圏で足場を固めることができて、充分の形勢(結果は白3目勝ち)

〇自分の石数が少ないところでは戦わないほうがよい。これも蛇足ながら、弱気になれという意味ではないという。

(蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年、234頁~235頁)

【蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書はこちらから】

囲碁・将棋100の金言 (祥伝社新書 (033))

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生