≪愚形に関する囲碁の格言~『新・早わかり格言小事典』より≫

(2021年8月31日)

今回のブログでは、日本棋院から出版されている工藤紀夫編『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])に見える、愚形に関する囲碁の格言について紹介してみたい。愚形とは、例えば、アキ三角、裂かれ形、集三・集四の悪形のことである。

【『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

「ダンゴ」「陣笠」などなど、盤上に愚かな形は様々あるが、「アキ三角」こそはその代表とされるものである。つくることは極力避けねばならない。

「アキ三角」とはどのような形を指すのか?

(意外に勘違いしている人も多いようだ)

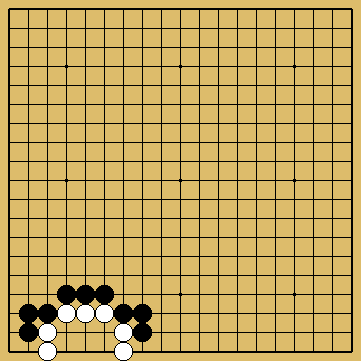

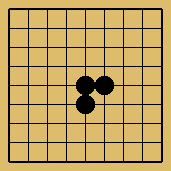

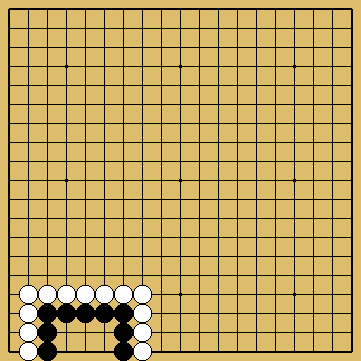

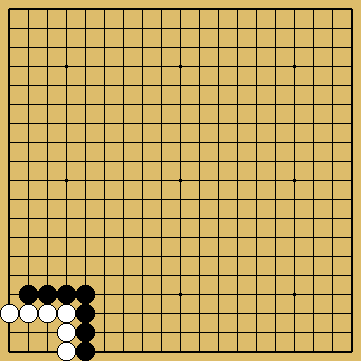

【アキ三角の形】

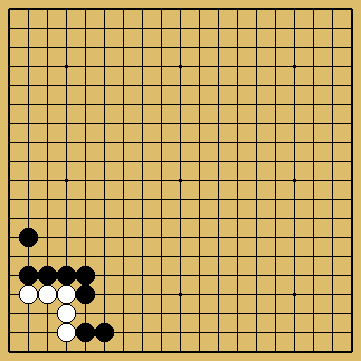

≪棋譜≫(8頁の1図)

棋譜再生

・これがアキ三角である。

・A(6, 六)の所が「空い」ているからそう呼ぶ。

<注意>

・もしAの点が、相手の石によって占められ、「空い」ていないなら、アキ三角とは呼ばない。

⇒その場合の黒の形なら白のダメをツメ、むしろ好形とされる場合が多い。

具体的にアキ三角の例と、それを避ける打ち方を示しておこう。

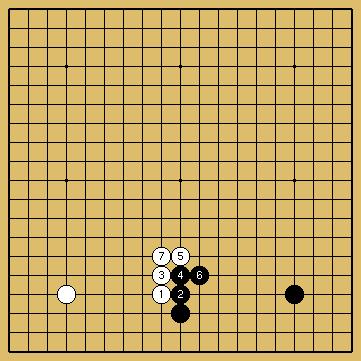

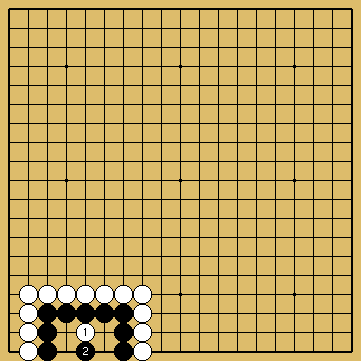

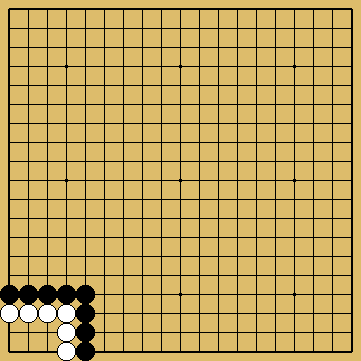

【アキ三角の具体例】

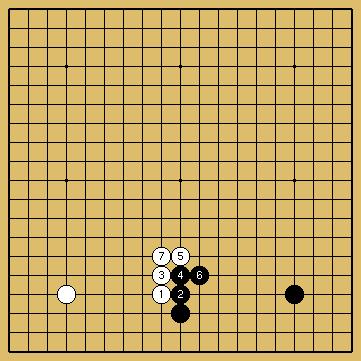

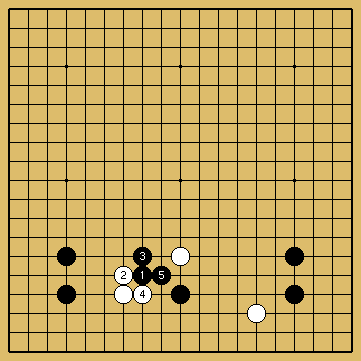

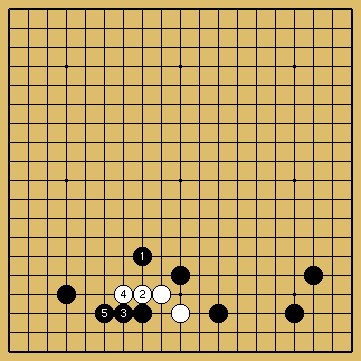

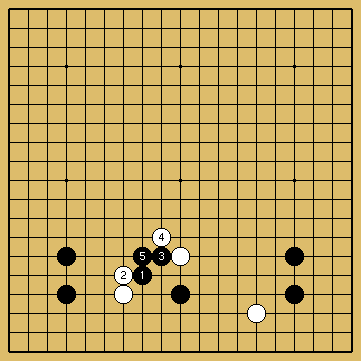

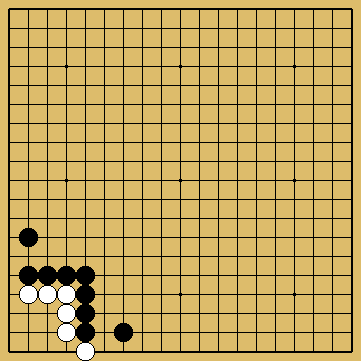

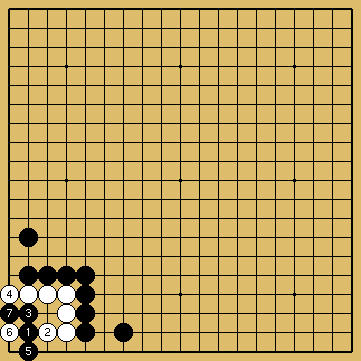

≪棋譜≫(9頁の5図)

棋譜再生

・白1の肩ツキに黒2、4。ここまでは良い。

・しかし、白5に「ゴメンナサイ」の黒6が見事な(?)アキ三角。いわれなき屈伏である。

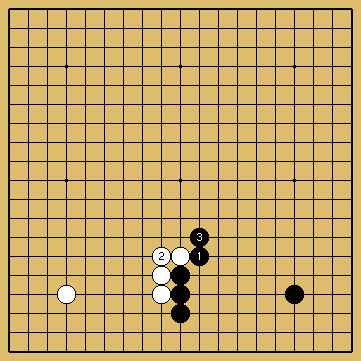

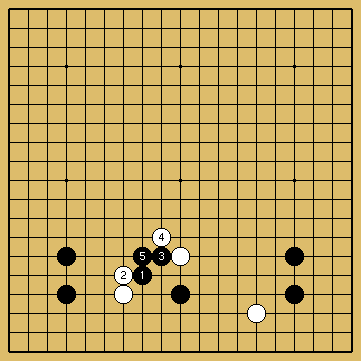

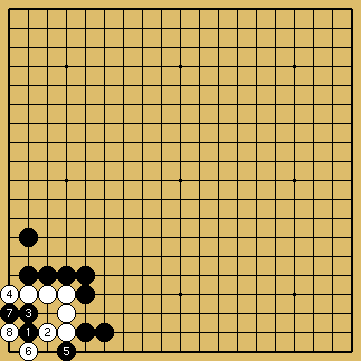

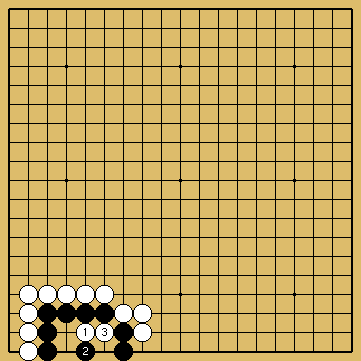

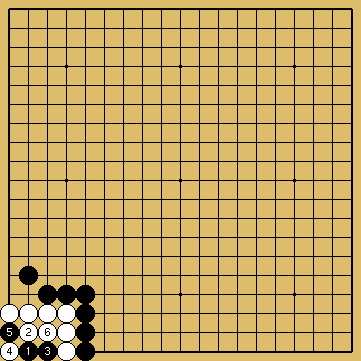

【アキ三角を避ける打ち方】

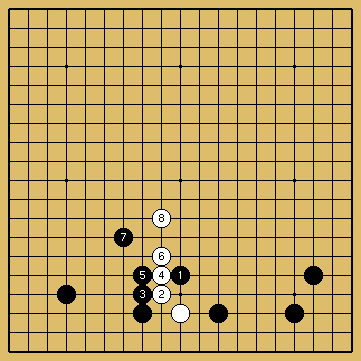

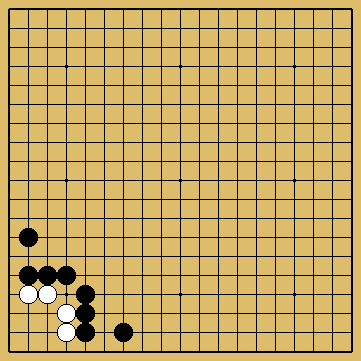

≪棋譜≫(9頁の6図)

棋譜再生

・前図の黒6は、当然、正しくは黒1のハネ。

・力自慢のご仁なら、黒2と切るかも知れない。

・かりに白2なら黒3で、前図との差がわかるだろう。

ただし、愚形も、相手との姿との相対判断で好手となる場合もありえる。格言必ずしも絶対ならず、の例も紹介しておこう。

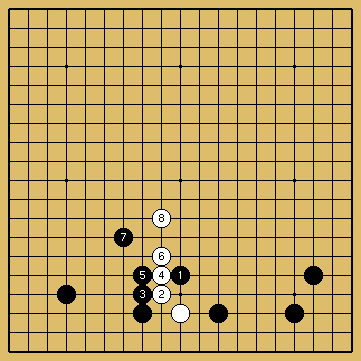

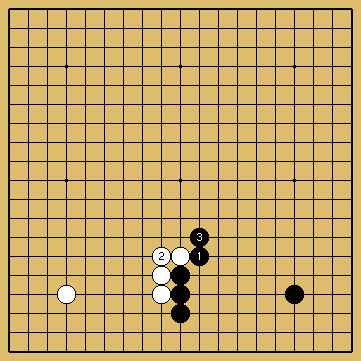

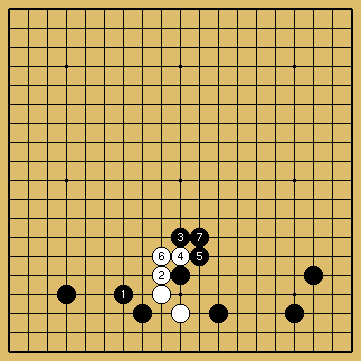

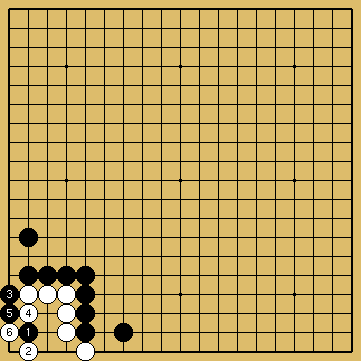

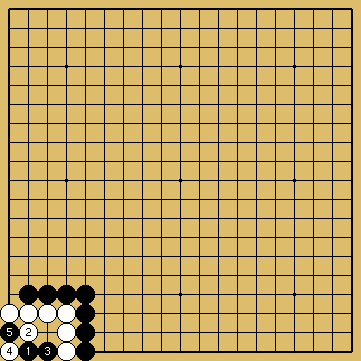

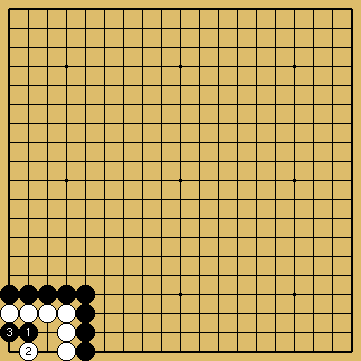

【置碁で見かける幻惑戦法】

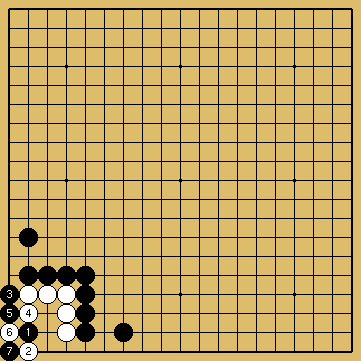

≪棋譜≫(11頁の10図)

棋譜再生

・上図の白(10, 十四)は、置碁で見かける白の幻惑戦法である。

・黒1と中央進出を目指したのは悪くない。

・しかし、黒3から5は、愚形の見本のアキ三角である。

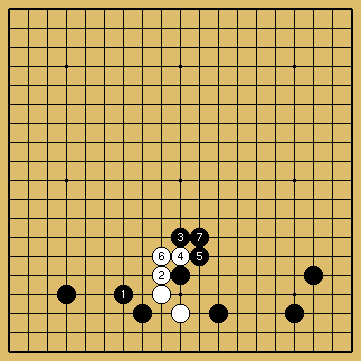

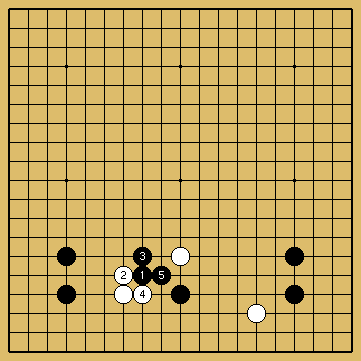

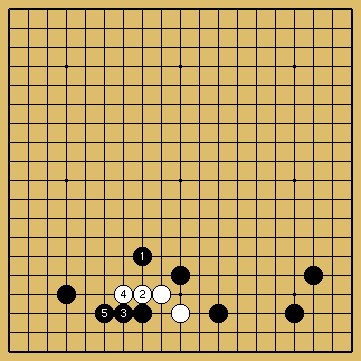

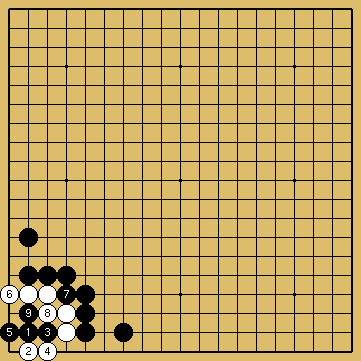

【同じアキ三角でも好形となる場合】

≪棋譜≫(11頁の12図)

棋譜再生

・黒1から5も、たしかにアキ三角にちがいない。

しかし、このアキ三角は、A(10, 十三)の断点を強調して、断然、前図にまさる。

※愚形も、相手との姿との相対判断で好手となる場合もありえる。格言必ずしも絶対ならず、である。

「アキ三角」の愚形たるゆえんを理解して、実戦ではアキ三角を作らぬよう、注意したい。

しかし、相手との形との相対判断が必要で、アキ三角ができたら一方的に不利になる、というものでもない。

相手にアキ三角をつくらせただけで、碁に勝ったような気になっていると、とんでもないことになるという。

また逆に、自分にアキ三角ができただけで、負け碁の気分に浸ることもない。柔軟に判断してほしいと、アドバイスしている。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、8頁~12頁)

読んだ通り、裂かれ形をつくることの不利をいったものである。

具体的にみてみよう。

【裂かれ形の実例】

≪棋譜≫(80頁の5図)

棋譜再生

・黒1ボウシはいい攻めである。

・しかし、黒3から5は、白4、6と出られて、「裂かれ形」になっている。

※せっかくボウシした黒1が廃石同然である。

【裂かれ形を避ける対策:コスミ】

≪棋譜≫(81頁の6図)

棋譜再生

・前図黒3では、たとえば1とコスむべきで、これなら裂かれ形を避けることができた。

・黒3は4のノビでもよい。

※前図と本図の差を、十分噛みしめよ。

【裂かれ形を避ける対策:ケイマ】

≪棋譜≫(81頁の7図)

棋譜再生

☆別法もある。黒1のケイマ、または黒A(9, 十四)と、上部から圧迫する打ち方である。

<注意>

・黒1でB(9, 十五)は白2と出られ、向きはちがうが、裂かれ形になる。

以上、ハザマをコスンで出られたら、コスミかケイマと覚えられたし。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、79頁~81頁)

工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])には、珍しい格言が載せられている。「集三、集四の悪形」もその一つだろう。

・あまり一般的ではないが、「集」とは、味方の石が凝り固まることを指すそうだ。

⇒「集五」「集六」……、石数が多くなればなるほど、悪形の度合いが進む。

一手が十分な働きをしないからである。

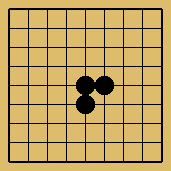

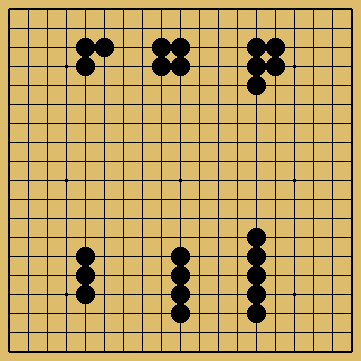

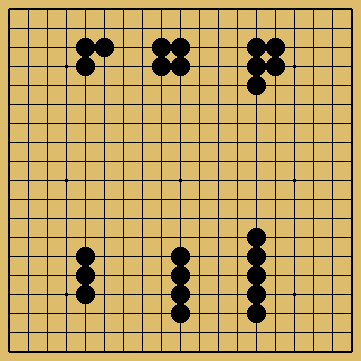

・【集三、集四、集五の悪形】

≪棋譜≫(103頁の1図、2図)

棋譜再生

・上図の方で、左から集三(アキ三角)、集四、集五の悪形。

・上図は、下図と比較して、どちらの効率がまさるか、いうまでもないだろう。

・【集七の悪形の例】

≪棋譜≫(103頁の3図)

棋譜再生

・黒1とカケられ、二子惜しさに白2と出たのがいけない。

・黒3からシボられ、白6ツグ(白4の左)と、「集七」が出来上ってしまった。

・【白の利かしを残す打ち方】

≪棋譜≫(103頁の4図)

棋譜再生

・何も打たず、たとえば白1など打って、次に白からノゾキ、つまり白A(4, 十三)や白B(6, 十五)を打って、利かしを残す方がよほどマシである。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、102頁~103頁)

【『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

(2021年8月31日)

【はじめに】

今回のブログでは、日本棋院から出版されている工藤紀夫編『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])に見える、愚形に関する囲碁の格言について紹介してみたい。愚形とは、例えば、アキ三角、裂かれ形、集三・集四の悪形のことである。

【『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はじめに

・アキ三角をつくるな

・裂かれ形(石)をつくるな

・集三、集四の悪形

アキ三角をつくるな

「ダンゴ」「陣笠」などなど、盤上に愚かな形は様々あるが、「アキ三角」こそはその代表とされるものである。つくることは極力避けねばならない。

「アキ三角」とはどのような形を指すのか?

(意外に勘違いしている人も多いようだ)

【アキ三角の形】

≪棋譜≫(8頁の1図)

棋譜再生

・これがアキ三角である。

・A(6, 六)の所が「空い」ているからそう呼ぶ。

<注意>

・もしAの点が、相手の石によって占められ、「空い」ていないなら、アキ三角とは呼ばない。

⇒その場合の黒の形なら白のダメをツメ、むしろ好形とされる場合が多い。

具体的にアキ三角の例と、それを避ける打ち方を示しておこう。

【アキ三角の具体例】

≪棋譜≫(9頁の5図)

棋譜再生

・白1の肩ツキに黒2、4。ここまでは良い。

・しかし、白5に「ゴメンナサイ」の黒6が見事な(?)アキ三角。いわれなき屈伏である。

【アキ三角を避ける打ち方】

≪棋譜≫(9頁の6図)

棋譜再生

・前図の黒6は、当然、正しくは黒1のハネ。

・力自慢のご仁なら、黒2と切るかも知れない。

・かりに白2なら黒3で、前図との差がわかるだろう。

ただし、愚形も、相手との姿との相対判断で好手となる場合もありえる。格言必ずしも絶対ならず、の例も紹介しておこう。

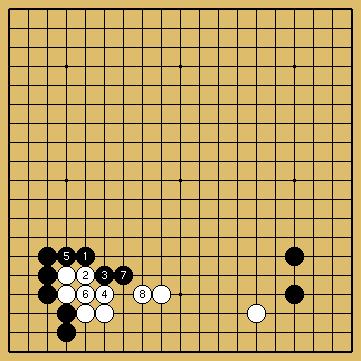

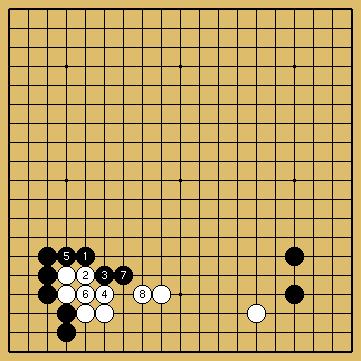

【置碁で見かける幻惑戦法】

≪棋譜≫(11頁の10図)

棋譜再生

・上図の白(10, 十四)は、置碁で見かける白の幻惑戦法である。

・黒1と中央進出を目指したのは悪くない。

・しかし、黒3から5は、愚形の見本のアキ三角である。

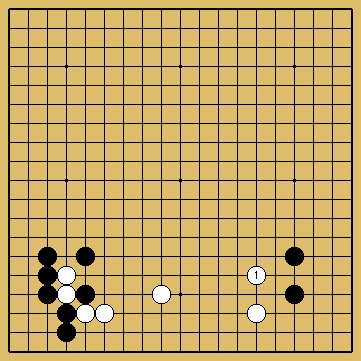

【同じアキ三角でも好形となる場合】

≪棋譜≫(11頁の12図)

棋譜再生

・黒1から5も、たしかにアキ三角にちがいない。

しかし、このアキ三角は、A(10, 十三)の断点を強調して、断然、前図にまさる。

※愚形も、相手との姿との相対判断で好手となる場合もありえる。格言必ずしも絶対ならず、である。

「アキ三角」の愚形たるゆえんを理解して、実戦ではアキ三角を作らぬよう、注意したい。

しかし、相手との形との相対判断が必要で、アキ三角ができたら一方的に不利になる、というものでもない。

相手にアキ三角をつくらせただけで、碁に勝ったような気になっていると、とんでもないことになるという。

また逆に、自分にアキ三角ができただけで、負け碁の気分に浸ることもない。柔軟に判断してほしいと、アドバイスしている。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、8頁~12頁)

裂かれ形(石)をつくるな

読んだ通り、裂かれ形をつくることの不利をいったものである。

具体的にみてみよう。

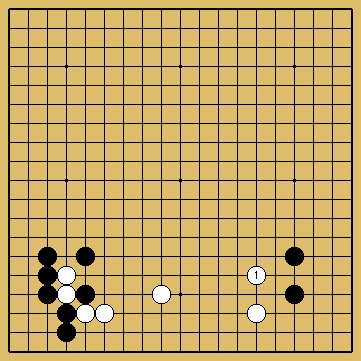

【裂かれ形の実例】

≪棋譜≫(80頁の5図)

棋譜再生

・黒1ボウシはいい攻めである。

・しかし、黒3から5は、白4、6と出られて、「裂かれ形」になっている。

※せっかくボウシした黒1が廃石同然である。

【裂かれ形を避ける対策:コスミ】

≪棋譜≫(81頁の6図)

棋譜再生

・前図黒3では、たとえば1とコスむべきで、これなら裂かれ形を避けることができた。

・黒3は4のノビでもよい。

※前図と本図の差を、十分噛みしめよ。

【裂かれ形を避ける対策:ケイマ】

≪棋譜≫(81頁の7図)

棋譜再生

☆別法もある。黒1のケイマ、または黒A(9, 十四)と、上部から圧迫する打ち方である。

<注意>

・黒1でB(9, 十五)は白2と出られ、向きはちがうが、裂かれ形になる。

以上、ハザマをコスンで出られたら、コスミかケイマと覚えられたし。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、79頁~81頁)

集三、集四の悪形

工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])には、珍しい格言が載せられている。「集三、集四の悪形」もその一つだろう。

・あまり一般的ではないが、「集」とは、味方の石が凝り固まることを指すそうだ。

⇒「集五」「集六」……、石数が多くなればなるほど、悪形の度合いが進む。

一手が十分な働きをしないからである。

・【集三、集四、集五の悪形】

≪棋譜≫(103頁の1図、2図)

棋譜再生

・上図の方で、左から集三(アキ三角)、集四、集五の悪形。

・上図は、下図と比較して、どちらの効率がまさるか、いうまでもないだろう。

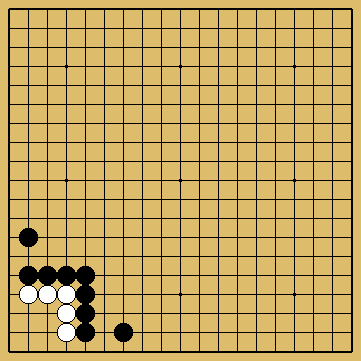

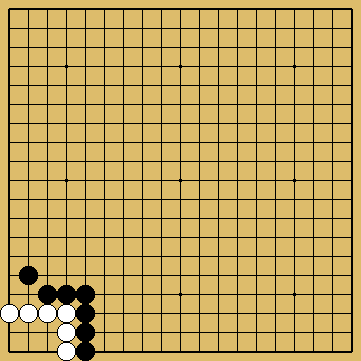

・【集七の悪形の例】

≪棋譜≫(103頁の3図)

棋譜再生

・黒1とカケられ、二子惜しさに白2と出たのがいけない。

・黒3からシボられ、白6ツグ(白4の左)と、「集七」が出来上ってしまった。

・【白の利かしを残す打ち方】

≪棋譜≫(103頁の4図)

棋譜再生

・何も打たず、たとえば白1など打って、次に白からノゾキ、つまり白A(4, 十三)や白B(6, 十五)を打って、利かしを残す方がよほどマシである。

(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、102頁~103頁)

【『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生