(2025年3月30日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、囲碁の守りについて、次の文献を参考に考えてみたい。

〇藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]

以前に、「囲碁の攻め~藤沢秀行『基本手筋事典』より」(2024年9月29日投稿)と題して、上記の基本手筋事典の「第1部 攻めの手筋」を紹介したことがある。

今回は、その続編で「第2部 守りの手筋」の内容を概略してみた。

例によって、各章の序文の部分で、守りの手筋の基本的な考え方が述べてあり、その後具体的な手筋の内容について解説している。

<お断り>

・図のイロハ…は、入力の都合上、abc…に変更させてもらった。

【藤沢秀行氏のプロフィール】

・1925年横浜市に生まれる。

・1934年日本棋院院生になる。1940年入段。

・1948年、青年選手権大会で優勝。その後、首相杯、日本棋院第一位、最高位、名人、プロ十傑戦、囲碁選手権戦、王座、天元などのタイトルを獲得。

・1977年から囲碁界最高のタイトル「棋聖」を六連覇、名誉棋聖の称号を受ける。

・執筆当時、日本棋院棋士・九段、名誉棋聖

<著書>

・「芸の詩」(日本棋院)

・「碁を始めたい人の本」(ごま書房)

・「秀行飛天の譜」(上・下、日本棋院)

・「囲碁発陽論」(解説、平凡社)

・「聶衛平 私の囲碁の道」(監修、岩波書店)

【藤沢秀行『基本手筋事典 上』(日本棋院)はこちらから】

〇藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]

【目次】

<第1部> 攻めの手筋

切断の手筋 アテ

圧迫の手筋 ハサミツケ

封鎖の手筋 カド

形を崩す手筋 コスミ

ようすを見る手筋 ツケ

重くする手筋 アテマクリ

弱点を作る手筋 コスミ

両にらみの手筋 グズミ

根拠を奪う手筋 オキ

石を取る手筋 アテコミ

コウで脅かす手筋 (しゃくる)

<第2部> 守りの手筋

ツギの手筋 アテコミ

進出の手筋 トビダシ

脱出の手筋 カド

形を整える手筋 アテまくり

先手を取る手筋 オリキリ

軽くサバく手筋 ツケ

切り返しの手筋 ハネコミ

両シノギの手筋 アテコミ

根拠を固める手筋 ツキアタリ

ワタリの手筋 オキ

コウでねばる手筋 (コウかキカシか)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はしがき

・第2部 守りの手筋の序文

・【ツギの手筋】アテコミ

・【ツギの手筋】カケツギ~【参考譜1】藤沢秀行vs高川秀格

・【進出の手筋】ハサミツケ

・【脱出の手筋】複合作戦~【参考譜10】加藤正夫vs大竹英雄

・【形を整える手筋】の例題

・【形を整える手筋】アテ

・【形を整える手筋】アテまくり

・【形を整える手筋】口

・【切り返しの手筋】アテ

・【眼形を固める手筋】コスミ

・【眼形を固める手筋】ツケ~【参考譜26】木谷実vs藤沢朋斎

・【ワタリの手筋】ケイマ~【参考譜29】藤沢秀行vs坂田栄男

・【ワタリの手筋】ツケ

・【ワタリの手筋】ツケワタリ

・【ワタリの手筋】トビ~【参考譜30】坂田栄男vs高川秀格

・【ワタリの手筋】両ヅケ

・【コウでねばる手筋】(コウ材作成)

・【コウでねばる手筋】(コウ材保留)

・【コウでねばる手筋】コウのサバキ~【参考譜32】坂田栄男vs藤沢秀行

はしがき

・手筋とは、最も効率よく石を働かせた着手をいう。

これを大前提として目的別に分類し、布石からヨセまで、碁の打ちかたの基本を集成したのが本書である。

・従来、単に「手筋」といえば、接触戦の戦闘技術を指し、攻めの急所の「筋」と守りの急所の「形」を総称したものとして、理解されていた。

しかし、他に「死活の手筋」「ヨセの手筋」等、さまざまな用法があるなかで、「手筋」の定義がややあいまいになっていたことも事実だ。また、あまりに雑多な領域にわたるため、系統的な分類はわずかに形による二、三の例が数えられるだけであった。

・ここでは、手筋の領域をさらに広げるとともに、着手の目的による分類を試みている。

いわば、悪手以外はすべて手筋であるとする観点に立ち、そして、悪手かどうかはつねに全局的目的から判定されなければならないからである。

(もちろん、本書の分類には数々の疑点があり、重複もあるのだが、なんのために手筋を打つか、という根本的な問題には、答えを出したつもりである)

・手筋は全碁人の財産であり、囲碁の美学の根源をなすものであろう。

とはいえ、手筋は両刃の剣であり、誤れば我が身を傷付ける恐れなしとしない。

(手筋に幻想を抱くことは禁物としても、これを無視し、未発掘の状態に置いては、囲碁の真に目をそむけ、囲碁の善に背を向け、囲碁の美を汚すことになる)

・本書は上巻に従来の「戦いの手筋」を置き、下巻には「布石、セメアイ、死活、ヨセ」の手筋をまとめた。

(上巻はさらに「攻めの手筋」と「守りの手筋」に二大別し、それぞれ着意別11項目に分類してある)

・「手筋読本」にも「実力養成問題集」にも用いられるように編集したつもりである。

著者の真意は、これらを通じて、碁の深奥に通じる道を発見していただきたいということである。

(構成にあたっては、古来からの手筋書の多くを参考にしたし、読者に見やすい形を選ぶため定石変化からの抜粋も少なくないという)

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、3頁~4頁)

第2部 守りの手筋の序文

第2部 守りの手筋 序文

【ツギの手筋】

・分離している石を連絡するのがツギである。

・ほとんどのばあいは、連絡によって石の働きが倍増され、周辺に威力を発揮することができるだろう。

・現行の用法はややあいまいだが、切断を防ぐ手をツギ、分断を防ぐ手をツナギと呼ぶケースもないではない。

ただし、ここではその両者を同じに扱う。

・また、辺の連絡は古来ワタリと呼ばれ、複雑な手筋と手順を要求されることが多い。

ワタリの手筋に関してはべつに一項を設ける。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、268頁)

【進出の手筋】

・中央に進出する手じたいには利はないが、相手からの攻めを未然に防ぐとともに、挟撃あるいは圧迫、封鎖の基礎となる。

・見過ごされやすいが、重要な目的を帯びており、適切な進出の形は、以後の戦いに大きく寄与するだろう。

・ただし、進出するか根拠を求めるか、あるいは封鎖を許しても他方面に向かうか、部分だけでの判断は不可能である。

・進出しても、ダメを打った手となるケースに、最も注意しなければならない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、285頁)

【脱出の手筋】

・脱出の手筋は進出の手筋とよく似ているが、包囲されかけた石がより危険な状態にあり、より高度の技術をもってしなければ、中央進出が不可能だ、というあたりに選別の基準を置いた。

・いくつか脱出の筋があるばあいは、最も相手に打撃を与える形でなければならないし、周囲の状況によっては、脱出しても大きく攻められるばあいもあろう。

脱出するか否かは全局的判断を待つよりない。

・例によって、基礎的脱出の形を紹介してみよう。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、308頁)

【形を整える手筋】

・一着守って相手からの攻めがきかない形にしたうえで、あとを強く戦おうとするのが整形の手筋。

・形を崩す手筋の逆で、この守りの手筋は一般に「形」と呼ばれることが多い。

・ここでは、純然たる守りの「形」ばかりでなく、相手の弱点を衝いて自分の守りにつなげる手筋までを広く扱う。

〇整形の手筋は、石の働きや弾力性、のちのキキなどを総合した急所を発見するかどうかにかかる。

☆基礎的な手筋の例によって、急所の構造を知ってほしい。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、328頁)

【先手を取る手筋】

・部分的には多少の損を忍んでも、全局的好点に手をまわしたい、という場面はしばしば出現する。

・一手かけて守る手は本手であっても、本手は状況を誤れば緩手となってしまうのだ。

・もちろん、なにも打たなければ先手。

しかし、手を抜いては大打撃を受けるというばあいには、痛打を緩和するなんらかの臨時措置が必要となる。

それが先手を取る手筋であり、先手を取るために損をし過ぎては先手の価値が低減することに留意しなければならない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、356頁)

【軽くサバく手筋】

・相手を重くする手筋の反対。

・攻めのきびしさ避けるために、焦点を散らして形作りに結び付ける。

・具体的にいえば、一つ一つの石にこだわらず、いつでもフリカワリの可能性を表面に押し出すことによって、相手の攻めの力をそらす手筋である。

もちろん相手の勢力圏内でのみ効果を発揮する。

・ただし、軽いサバキを願うあまり相手の弱点を調子よく守らせるようなことがあってはならない。

進退のタイミングに要注意だ。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、377頁)

【切り返しの手筋】

・相手の仕掛けてきた技が緩手なら、手抜きや先手を取る筋で反発するし、相手の技が打ち過ぎや悪手なら直接逆襲する。

いわば、守りから攻めへと転換する手筋が、この切り返しなのである。

・手筋の出現する場所や形には共通性がなく、攻めの手筋の各項に含まれるべき形も少なくないが、機を逸せぬ反撃という時間的な手筋としてまとめることもできるようだ。

まず、二、三の例を挙げてみたい。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、399頁)

【両シノギの手筋】

・両にらみの手筋に対抗するのが両シノギの手筋。

二つのねらいをいっぺんに解消する。

・方法としては、二つねらいの接点に打つ両にらみの手筋の、さらにそのさきの接点に打つばあいもあるし、ねらいの比重を見極めて大きい方を守るばあいもあり、また、未熟に両にらみの手筋を封じる筋もあるだろう。

・手筋の原理としては両にらみと同じだが、攻防の立場によって微妙な差異が生じてくる。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、419頁)

【根拠を固める手筋】

・序盤から中盤の境い目には、根拠を奪うか、根拠を固めるかが重大な争点となる。

その多くはごく基礎的な手法であって手筋らしい手筋はめったに現れぬが、追い出す攻めを未然に防ぐ守りの形として心得ておく必要があるだろう。

・根拠を固めるばあいにはまずできるだけ大きく、味よく、そして相手に弱点を作るような形なら理想的である。

一部は整形の手筋、先手を取る手筋とも重複するばあいもあろう。

基本形を列挙する。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、436頁)

【ワタリの手筋】

・同じ連絡でも、辺の特性を生かすワタリには多種多様の手筋がある。

むかし、ワタリは「盤」と書かれたが、まさにぴったりの表現といえるだろう。

・ワタリの手筋は中盤より終盤、死活に絡んだケースで出現することが多く、その筋を発見する詰碁も古来少なくない。

・ここでは軽業的な手筋は省き、基本的な実戦的な中盤の手筋を集めて、死活に直接つながる手筋は下巻に譲った。

・例によってごく基礎的なワタリの手筋を列記する。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、456頁)

【コウでねばる手筋】

・コウで脅かす手筋と逆の立場だが、コウ材や周囲の状況によっては攻めのコウか守りのコウか判然としないケースも間々あろう。

ここでは部分的な攻守から便宜的に分類しておく。

・コウは、本来ツガなければならないところを、一手省略する働いた手段だ。

しかも、コウに受けた空点はコウに勝てば眼形となるので、シノギやサバキの手段としては大いに弾力的なのである。

軽いサバキというよりは、ねばりのあるサバキとなる。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、483頁)

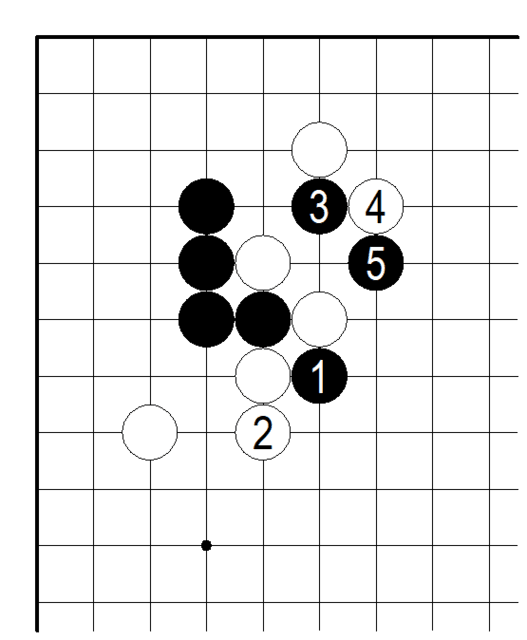

【ツギの手筋】アテコミ

【ツギの手筋】アテコミ

・自力では連絡不能なら、相手の弱点を利用することを考える。

このばあい、白の弱点といえばダメヅマリである。

【原図】(黒番)

【1図】(最悪)

※ワリコミはいっぱいの切断だから、さまざまに技を施す余地のあるのがふつうである。

・ただし、黒1、3などは最悪で、こう打つくらいなら手を抜き、コウ材として残しておく方がよほどまさる。

成算のない手段は相手を安心させるだけだ。

【2図】(シメツケ)

・黒1、3とトラれた石を大きくして、5から9とシメツけるねらいもあるところだ。

・黒は7と一つ出ることによってaのキキを確保し、白は手入れのまえに10のアテをキカすのが手順。

※この形でも黒は不満でないが、2子を助け出す手があればよりきびしい。

【3図】(黒3、5、手筋)

・黒1から3のキリコミが気の付きにくい手筋。

・白4なら黒5とアテコミんで連絡する。

※黒3、白4とキメずに黒5では、白aがアタリである。

※白4ではb、黒4、白aと3子を捨てて連絡する筋もあるが、黒は1とトッたあとcのキリも生じて十分。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、272頁)

【ツギの手筋】カケツギ~【参考譜1】藤沢秀行vs高川秀格

【ツギの手筋】カケツギ

・周辺の状況で、ツギかたもさまざまに変わる。

部分的には悪いとされる形でも全局的には最善とされるばあいが少なくない。

【参考譜1】

第2期プロ十傑戦第1局

黒 藤沢秀行

白 高川秀格

・白1のカケツギは、ふつうaのハネを残して悪手。

・しかしこの形では、bのカカエと3のツケを見合いにした最善手である。

・逆に白9と攻勢に転じた。

【参考図1】(ゲタ)

・黒2と下辺を守れば、白3のアテから追って17と、ぴったりゲタで仕留めることができる。

※白1をaのツギではこの筋がない。

【参考図2】(薄い)

・白1なら、次にaのシチョウがはっきりしている。

・しかし黒2と守られたあと白3の踏み込みくらいでは薄く、全体を大きく攻められそうだ。

※また、白1でbの方のカケツギは、次のcのねらいに迫力がなくて緩手。

※白3でdのツギは黒aでとうてい戦えない形である。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、273頁)

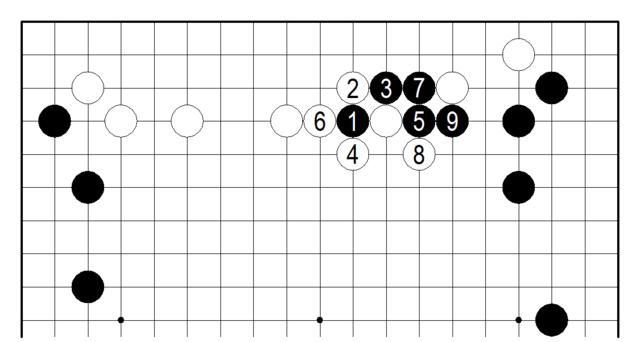

【進出の手筋】ハサミツケ

・二点を見合いにして、急所に先行する手筋の応用。

・黒のダメヅマリを拡大するねらいを秘めている。

【原図】(白番)

【1図】(無気力)

・白1、3と下をハエば無事だし先手だが、これではまったく黒の思い通りの進行である。

・白aのトビダシが残るていどのことでは進出形といえないし、白bとオサえて、ダメヅマリをねらう手も枝葉末節だろう。

※といって、白1でcのキリは乱暴。黒2で苦しい。

【2図】(白1、手筋)

・白1のハサミツケ、3のワタリと2のキリを見合いにする。

・黒2、白3とワタれば、黒▲、白3の交換がダメヅマリの悪手となり、将来、黒aとツメて、3のオキをねらうような手を消しているのである。

※前図とは比較にならぬ白の好形だ。

【3図】(無理な抵抗)

・黒が抵抗するなら、2のサガリだが、白3のキリから5のツギがキキ、今度こそ白9のオサエがダメヅマリを衝いて、きびしい。

※白1で単に3のキリは黒1とヒカれて、5、7というキキが生じないため、白9のオサエに威力がなく、無理な戦いになってしまうのだ。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、306頁)

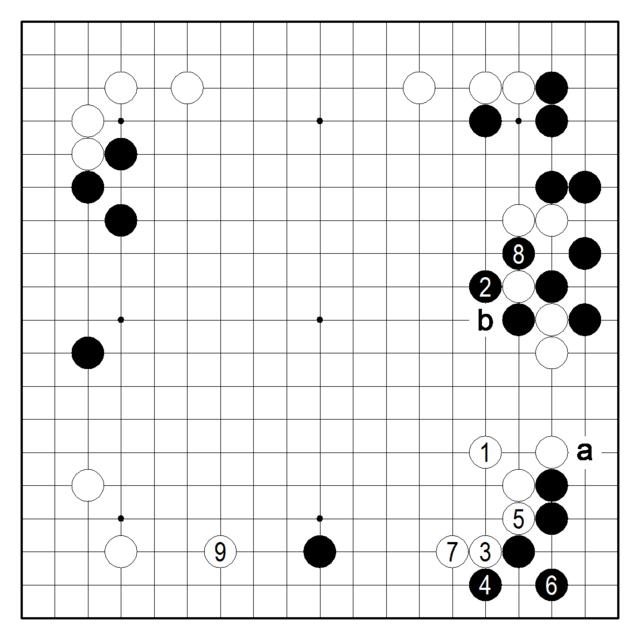

【脱出の手筋】複合作戦~【参考譜10】加藤正夫vs大竹英雄

【複合作戦】

・石を助けるためには、脱出にこだわることもない。

※実戦では、生き、セメアイ等さまざまなシノギの一つとして脱出がある。

【参考譜10】

第1期碁聖戦第1局

黒 加藤正夫

白 大竹英雄

・白1から迫り、黒2子を取れば生きは楽だ。

・黒4、6と2子を助ければ、5の点に白石が来たことを利用して、9、11の脱出路が開けるのだ。

【参考図】(セメアイ)

・白1にすぐ黒2のコスミなら、白3、5をキカして7のコスミツケが巧妙。

・攻めを継続するなら黒8、10と2子を助けるよりないのだが、白11とツキアタられて窮するのだ。

・黒aには白bをにらんで、右辺白cのコスミツケなどが先手。

※生きとセメアイを見合いにして、やはり簡単にシノいでいる。

※黒2で8のコスミツケなら、白3、黒4、白6と7とアテ、黒5、白2で中央の2子をトッてしまう。

※いずれにしても、白1と急所に一撃して、シノギが確定した。

実戦では、一発の手筋で決まることは少ない。手筋の複合に損得が絡むのである。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、326頁)

<第2部> 守りの手筋【形を整える手筋】の例題

・一着守って相手からの攻めがきかない形にしたうえで、あとを強く戦おうとするのが整形の手筋。

・形を崩す手筋の逆で、この守りの手筋は一般に「形」と呼ばれることが多い。

・ここでは、純然たる守りの「形」ばかりでなく、相手の弱点を衝いて自分の守りにつなげる手筋までを広く扱う。

〇整形の手筋は、石の働きや弾力性、のちのキキなどを総合した急所を発見するかどうかにかかる。

☆基礎的な手筋の例によって、急所の構造を知ってほしい。

【1図】(口)

・白から逆に1の点にノゾかれては、黒の形が崩れ、攻めの対象となる。(先述)

・さきんじて一着黒1と守っておけば、もう二、三手周辺に白が接近してきても、心配のない石になるのである。

※名称はないが、かりに「口の急所」と藤沢秀行氏は呼んでいる。

【2図】(三目の真中)

・ダメヅマリの三子から一間の距離の中央は、守れば眼形の急所、打たれればウッテガエシを含んだ奪弾力の急所となる。

・黒1と守っておけば、aのダメが詰まっても平気な形だから、次にbのハネから、白c、黒dとしてeのキリもねらえるだろう。

【3図】(未然のヌキ)

・相手の攻められないうちに守る、という点では、シチョウアタリのこないまえに、黒1とヌクなども、りっぱな整形手段。

・いつどのような形でシチョウアタリを打たれるかわからないのでは不安だし、黒1とヌイておけば、白a、黒1、白bのワタリを防ぎ、厚い形である。

【4図】(カケツギ)

・キレないところをツグ黒1も、がっちり守ってあとを強く戦う「本手」に属する。

※この守りがなければ、白aのハサミツケがうるさいし、白bのハネも大きい。

※いったん守っておけば、上辺へのヒラキのほか、cのカケ、dのツメなどを自由にねらえるだろう。

【5図】(ハネ)

・三角印の黒にまだ活力があるのだが、ともあれ1とハネて、三角印の白を悪手化しておく。⇒小さいようだが大事な一着。

・上辺に厚みを向け、右辺は白2と守られても、まだ黒aのキキがある。

※黒1のように、相手の石の働きを完全に殺す手はおおむね好手となる。

【6図】(ノゾキ)

・黒1と踏み込んで白2と換わり、3とツッパれば、黒aを防いで白4の守りはやむをえない。

※黒1で単に3は、白1と備えられて、bの進出をにらまれるのである。

※白2でcとコスミダしてくれば黒の注文通り。

黒d、白e、黒bのオサエが先手で、上辺がさらに厚みを増す。

【7図】(キカシ)

・黒3、5のツケフクレも整形の手筋だが、そのまえに黒1、白2と換わるのが、黒の反撃を封じるための巧妙な手筋になっている。

※白6で7のアテなら、黒6とアテ返し、白a、黒b、白ツギ、黒cの変化を想定すれば、黒1、白2の交換がいかに働いたか、説明を要しないだろう。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、328頁~329頁)

【形を整える手筋】アテ

<第2部> 守りの手筋【形を整える手筋】

【アテ】

・形ができるかできないかは、ほんのちょっとした手順で決まることもある。

大技も必要だが、小技も重要である。

【原図】(白番)

【1図】(シボリ)

・白1、3とシボッて5とスベり、左右を打ってしゃれた形。

※とはいえ、中央の黒があまりにも厚く、総合すればやはり黒に分があるだろう。

※白5でaのトビは、黒b、白c、黒dとキリコまれ、eからのシボリをにらまれて、白5とツゲない。

【2図】(大戦争)

・ポンヌキを打たせまいと白3のノビは、黒4とヘソを出られて守りかたがむずかしい。

・白7なら黒8、10のオサエをキカされたあとで、黒12、14と戦われてわけのわからぬ形。

※善悪は周囲の状況しだいだろう。

※白7で14は、黒aのキリが残っていけない。

【3図】(白1、手順)

・シボリのまえに白1のアテを一つキカしておくだけでいい。

・以下、白7までの形は、1図とちがって白も相当である。

※黒は白7のまえにaをキカすチャンスはない。

黒2でaなら白4とツイで、黒3、白2とポンヌけば、あとどう変化しても打てよう。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、330頁)

【形を整える手筋】アテまくり

【形を整える手筋】アテまくり

・ヘコむだけヘコんでから反撃する筋。

・なまじながんばりは相手に調子を与えるだけだ。

【原図】(白番)

【1図】(黒厚い)

・白1のツギは鈍重。

・黒2とツイで白3の守りを強制し、黒4と1子をゲタにトレば十分な厚みである。

※これでは白1のツギがほとんど無価値だから、単に3とオサえ、黒2なら先手を取るようなくふうが欲しい。

※白1でaとキッてのコウは無謀きわまる。

【2図】(白3、手筋)

・白1のキリで黒2のヌキを誘い、さらに白3と裏からアテてぐるぐるまわす。

・黒4とヌカれても、白5で止まることを見越した手筋である。

※黒2でaのツギなら白3、黒5、白bでよく、黒4で5のノビも白bとオサえて黒cの出はない。

【3図】(一手の差)

・前図に続いて黒6とツガせ、さらに白7とアテて黒をダンゴにシボる。

・白9のツギは省けないが、黒10、12とヌカせて先手。

※すぐ打つのは無理としても、白△の逃げ出しが残っているのが1図との大きな差なのである。

黒の厚みは右辺上辺ともスソアキだ。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、333頁)

【形を整える手筋】口

【形を整える手筋】口

・白が上辺を放置しては、黒からきりきり固められる筋があることは説明した。

・しからば、白からはどう整形するのが筋か。

【原図】(白番)

【1図】(俗筋)

・白1のツキアタリは、自分から頭をぶつけていく手でよくない。

・白3には黒4の二段バネで応じられ、多少は白地を増やした効果はあるものの、黒を固めたマイナスも小さくない。

※白5で6のサガリは黒aとオサえられ、bのオキをにらまられて守りが入用だ。

【2図】(白1、手筋)

・相手からの攻めにさきんじて、白1と口の急所に守っておく。

※次にaのハネダシやbの躍り出しがねらいとなり、黒cと守ってもまだ白dのトビが好点として残る。

※白1に黒dのトビなら、そのまま手を抜いて補強の実は挙り、aもねらえる。

【3図】(打ち過ぎ)

・白1のスベリも手筋ではあるが、黒2の逆襲を食って存外つまらない。

※白3で5なら黒aとツケて完封されるのである。

※黒は2で4、白2となっても、不急の白1を打たせただけ前図よりまさる。

※ただし、黒2で5は白2、黒3、白4でハマリ形である。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、340頁)

【切り返しの手筋】アテ

【切り返しの手筋】アテ

・黒が▲の二段にハネたところ。

・ふつうなら推奨されるはずの手筋だが、このばあいは打ち過ぎとなって白の強烈な反撃を受ける。手筋も所によりけりだ。

【原図】(白番)

【1図】(ヘコミ)

・白1とヘコんでくれるなら、打ち過ぎ変じてキカシとなる。

・もともと黒▲では2の点にカケツぐのが正形であって、白が黒▲にノビ、黒はaあたりから大きくハサむ進行ならふつうだ。

※1手の差はあるが、白石が黒▲の点にあればbも先手で、白△にねばりが生ずる。

【2図】(モトキリ)

※二段バネはモトキリに注意しなければならない。

・白1、3と反撃して、黒4、6にも白7が先手で9、11のデギリにつなげる。

・とはいえ黒12でaをにらまれ、中央の黒が安泰となれば黒b、白c、黒dの死が生ずるなど、白の前途は思いもかけず困難だ。

【3図】(白1、3、手筋)

・白1のキリから、3のフクレが両にらみの手筋にも相当する。

・黒石のダメが詰まっているので白7、9がよりきびしく、白23となっては3子を捨てても十分。

※シチョウがよければ白23でaもあろう。

※黒は8で14とトビ、白8、黒20で戦うよりない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、402頁)

【眼形を固める手筋】コスミ

【眼形を固める手筋】コスミ

・ダメヅマリ、左右同形、隅、さまざまの条件が次の一手を暗示している。

・しかし、絶対と見える手に飛び付くまえに、他の手法はどうなるかを確かめておきたいものだ。

【原図】(黒番)

【1図】(俗筋)

・黒1、3のアテアテは俗筋だが、単に3のキリはとたんにシチョウだからしかたがない。

・次に黒5、7とオサエコむよりなく、さてここまで形をキメても、9のキリが無理だというのではあまりにもつらい。

※黒9でa、あるいはbなら生きだが、やはり悪い。

【2図】(ダメヅマリ)

・黒1とオサえ、あちこちのキリをにらんでも白2と食い付いてくる強手が成立する。

・黒3でどこをキッても白3からシボられていけないし、黒3、5とシボリを防いでいるのでは白6あるいはaで前途多難だ。

※黒1では、ダメヅマリを解消した手にはならない。

【3図】(黒1、手筋)

・黒1は左右同形の中央でもあり、三々の急所でもある。

・白2のツギなら黒3の方をキッて、以下9まであっさり根拠を確かめる。

※実利も相当なものだ。

※白2でaも左右同形中央の筋だが、キリの方向を黒に選択されてつまらないだろう。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、445頁)

【眼形を固める手筋】ツケ~【参考譜26】木谷実vs藤沢朋斎

【眼形を固める手筋】ツケ

・攻めは離れてシノギはツケて、と格言にあるが、そのツケが左右へのねらいを等分に持っているなら一発で決まる手筋となる。

【参考譜26】

第3期名人戦リーグ戦

黒 木谷実

白 藤沢朋斎

・黒1のツケでほとんどシノギ形。

・白2、4は最強の抵抗だが、かまわず黒5以下11と左辺にフリカワり、白の大モヨウをやすやすと荒した。

【参考図1】(生き)

・参考譜白2で1のフクレなら、黒2以下6までをキカして、8、10をキメ、12と補えば、あっさり生きだ。

・白9、11と厚くしても、中央の薄みに絡んでいけば左辺の白モヨウはまとまりにくいと見ているのである。

※白3で6なら黒5、白4、黒3まで。

【参考図2】(脱出)

・白1のヒキなら黒2、4が先手。

※白5でaは黒b、cがキキとなるのでヒイてがんばったが、黒d、白e、黒fのの先手キリをにらんで6とツケれば、脱出か生きかいずれにしても、この黒に不安はない。

※白1でgは黒4のノビでいい。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、450頁)

【ワタリの手筋】ケイマ~【参考譜29】藤沢秀行vs坂田栄男

【ワタリの手筋】ケイマ

・ワタリは実利ばかりでなく、自軍の安定、相手の根拠を奪うなど、全局的な影響が期待できる手厚い手段である。

【参考譜29】

第2期名人戦第6局

黒 藤沢秀行

白 坂田栄男

・黒▲が緩手で、とたんに白1、3とワタッた。

※実利の大もさることながら、なにより左辺の白が強化されて、下辺へのねらいが表面化した。

【参考図1】(攻め味)

・黒は1とワタリを止め、逆にaの眼形を見ておく方が厚かった。

・白2、4で形は作られるが、まだまだ攻め味が残り、下辺へのウチコミはとうてい無理な形だろう。

【参考図2】(白有望)

・参考譜に続き、黒1と守ってもなおかつ白2とウチコまれた。

・黒7、9のフリカワリでは攻めの利が不足で、白は参考譜のaにツメて有望の形勢。

※ワタリの威力である。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、465頁)

【ワタリの手筋】ツケ

【ワタリの手筋】ツケ

・ウチコミにしばしば見られる手筋。

・生きとワタリを見合いにする。

※原図は『官子譜』所載。

【原図】白番

【1図】(生きただけ)

・白1、3とツケヒけば生きることはたやすい。

・しかし白9までの結果はと見れば、かろうじて二眼の生きのうえ、黒の外勢はいかにも厚い。

※黒6で8、白6、黒aなら隅に眼はないが、白b、黒c、白dとなり、黒味がわるい。

白9でb以下dなら、今度は黒eだ。

【2図】(大きく生きる)

・白1とサガッて左右を見合いにする。

・黒2とワタリを止めれば白3、5で6からデギリをねらい、黒6と守ったときには白7と外側で隅の補強をする筋が自慢だ。

※黒4で5なら、白a、黒b、白cとキッて白△の存在がものをいう。

【3図】(白5、手筋)

・黒2と地を守れば、白3から5とツケてワタリの筋に入る。

・黒6のハネダシは白7以下11とキラれ、黒aとツイでコウ材有利のときでなければ、白を強化するだけとなる。

※白1で3がさきでは、黒4,白1のとき黒9、白b、黒2でいけない。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、472頁)

【ワタリの手筋】ツケワタリ

【ワタリの手筋】ツケワタリ

・中盤のワタリの基本中の基本。

このワタリ筋をあてにしてウチコミが成立するといっていいほどだ。

白の抵抗を破る好手がある。

【原図】黒番

【1図】(続かず)

・黒1のツケは万人の指すところだが、白2とハネダされたとき黒3のキリでは白4であとが続かない。

・黒5、7と突っ込んでも白8で止まり、セメアイは勝てないし、aのアテはキクし、黒はなにを打ったかわからない結果である。

※黒3が俗筋だ。

【2図】(黒3、手筋)

・黒3のワリコミが好手。

・白4なら黒5と出て、白6には7、9とツグ調子がある。

・白10以下は一本道で、このセメアイは黒有利だ。

※白2で7のハネダシなら黒4と平易にキッていいのだが、白2のときは黒3が必要だ。

白4で5なら黒8、白9、黒7とワタる。

【3図】(トリ番のコウ)

・前図に続いて白16とダメを詰め、本格的なセメアイである。

・ここで黒17のホウリコミがよく、白18なら黒19でトリ番のコウとなるから、白優勢の場所での戦いとしては黒十分だ。

※白18で21のツギなら、黒aとサガッてセメアイ1手勝ちである。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、474頁)

【ワタリの手筋】トビ~【参考譜30】坂田栄男vs高川秀格

【ワタリの手筋】トビ

・大石死せずとはよくいったもので、眼形がなくともコウになれば、大石だけにコウ材はいくらでもある。

・きわどいワタリのコウだ。

【参考譜30】

第16期本因坊戦第4局

黒 高川秀格

白 坂田栄男

・黒aがキカないので単独の生きはなく、黒1、3は必死の脱出行。

※これで黒bがキキとなり、白4で6なら黒4できれいにワタる。

※白6でcなら黒6でコウ。

【参考図1】(以後の進行)

・参考譜に続いて黒7と下からアテるのが唯一のシノギ。

・白8のヌキには黒9の方からアテ、白aのきびしさを緩和するためにダメヅマリを強調して11。これでともあれコウだ。

【参考図2】(続、進行)白16コウトル

・黒は右辺にいくらでもコウ材があり、ワタリこそ実現できなかったが、2子をトッて生きた。

・隅はのちに、白a、黒b、白cのオキで本コウになっている。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、475頁)

【ワタリの手筋】両ヅケ

【ワタリの手筋】両ヅケ

・中盤のワタリ筋としては著名なもの。

・準備手筋がおもしろく、この形では「ヘボの両ヅケ」が唯一の筋。

【1図】(単ツケ)

・白1の単ツケは黒2の方にハネダされて目的を達成できない。

・白3、5とアテても、それきりの息切れである。

※白1で3のツキアタリは黒6のグズミが巧妙な両シノギ。

白は隅だけの生きがなく、ぜひともワタらなければならない。

【2図】(白1、手筋)

・白1のアテコミで黒の動きを止める。

・黒2とカカえさせ、3とツケればきれいなワタリ形だ。

※黒がハネダした方をキッて、そのときアタリとなるのが白1の働きなのである。

※黒2でaでも、白3とあっさりワタッておくのがいいだろう。

【3図】(無益な抵抗)

・黒2とツグ抵抗があり、右方の石のダメ数が少ないときには用心しなければならない。

・このばあいは白3と出てセメアイ勝ちだ。

※黒2でa、あるいはbなど、いずれもセメアイ含みの抵抗で、それぞれに対して十分なヨミの裏付けを必要とする。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、481頁)

【コウでねばる手筋】(コウ材作成)

【コウでねばる手筋】(コウ材作成)

・コウを仕掛けてもコウ材がないというなら、コウ形をいちおう作ってからコウ材作成に向かうというねばりの手法が有力だ。

【原図】(黒番)

【1図】(白トリ番)

・黒1から3とハネコんでも、6とツゲないのでは黒5でコウにするよりない。

・しかし白6とコウのトリ番を相手に与え、しかもコウ材がないというのでは話にならない。

※白にはaとツグコウ材もあり、1手で解消できるコウなので余裕のある形だ。

【2図】(黒1、手筋)

・コウにするなら黒1のワリコミから打つところ。

・白2には黒3とアテ、白4、6と生かしても黒5とヌケば満足以上だ。

※白2で6と下からアテれば、黒5、白3、黒2の調子が生じ、白a、黒bで黒の手勝ちとなる。

【3図】(黒7、巧妙)

・白は4とツギ、黒5には白6と下からアテてコウに持ち込むだろう。

・ここで黒aとすぐコウを仕掛けるのは、白にコウをトラれてあとがない。

・そこで黒7とオシ、中央の勢力を増大しながらbのコウ材を作る。

※隅は白から1手で解消できない形だ。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、486頁)

【コウでねばる手筋】(コウ材保留)

【コウでねばる手筋】(コウ材保留)

・ノドから手の出るほそのキカシでも、コウ争必至と見たときにはコウ材として保留しなければならない。

・一コウが勝負となるケースは多い。

【原図】(白番)

【1図】(キメ急ぎ)黒6ツグ

・白1以下は見ずに打ちたいシボリだが、いまキメてしまっては上辺のサバキに窮する。

・白7、9とコウでシノぐよりないところだから、黒12のコウトリに抵抗不可能となってしまうのだ。

※シボッた以上は白7でaとハネ、黒12、白bと厚みで打つくらいのもの。

【2図】(シチョウ用心)

・白は1とさきにハネ、コウのシノギを作ってaのシボリはコウダテで打つべきだ。

・黒も、コウを急いで2のアテは、白3、5としゃくられてツゲばbのシチョウがある。

※黒2でcのとき白2のツギは黒bで生きがない。

結局、前図のコウは必然だ。

【3図】(白1、7、手順)黒12ツグ、白13コウ

・白1以下黒6とコウをトッたとき、白7からのシボリを打つ。

・11までキメてしまうのは、この場面では黒のコウダテがなく、キメなければ黒11が大きくなっているからだ。

・コウに勝てない黒は14、16とあやまり、白17とヌイて十分の形となった。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、487頁)

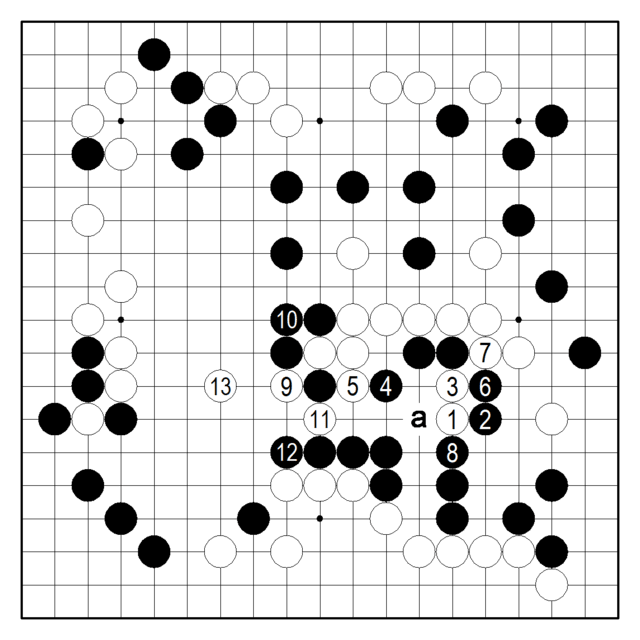

【コウでねばる手筋】コウのサバキ~【参考譜32】坂田栄男vs藤沢秀行

【コウでねばる手筋】コウのサバキ

・軽いサバキのためにはコウが有力な武器。

・ツギの一手を節約して石を働かせ、弾力のある形を確保するのである。

【参考譜32】

第5期プロ十傑戦決勝第1局

黒 坂田栄男

白 藤沢秀行

・白1、3と左右にツケを打ち、頭を出しながらオサマる構想である。

・黒6のアテにaとツイでは重く、白7とコウで踏んばるのが、このサバキの眼目。

【参考図1】(働きに乏しい)

・白1、3と頭を出すことにこだわれば、黒4で根拠を奪って攻められ、中央の一団とのカラミぐあいが生ずる。

※また、白1でa、黒b、白c、黒d、白eとオサマるのも、出口が失われるので中央への攻めのきびしさが倍増する。

単能的手法はこの場合不可である。

【参考図2】(白9、手筋)白11コウトル

・参考譜に続いて黒はいったん8とコウをトルが、白9に黒15とキル勇気は持てない。

・黒10は同点のカケを防いだものだ。

・白13までをキカし、15と守って十分のサバキ。

※白15を省略すれば、やはりコウトリがきびしい。

コウのサバキがきまった。

(藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]、490頁)