(2025年8月3日投稿)

【はじめに】

今回のブログでも、引き続き、囲碁の死活について次の事典を参考にして考えてみたい。

〇張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]

張栩九段は、林海峰名誉天元門下である。

張栩九段は、詰碁作りを趣味としており、扇子の揮毫にもお気に入りの自作の詰碁を用いるほどであるそうだ。読みの速さ、深さ、正確さで知られており、特に局所的な死活の判断に強い棋士である。またコウの名手としても知られる。

林漢傑八段も同じく林海峰名誉天元門下で、張栩九段が兄弟子であり、同様に詰碁や古典詰碁についての著作で知られている。林海峰名誉天元自身、詰碁や死活の有名な著作があることを思えば、師匠の囲碁観を引き続いで、弟子のお二人は死活に明るい詰碁作家として活躍されていることになる。

「はしがき」にもあるように、『基本死活事典』が、30年ぶりに全面改訂されることになり、改訂にあたり、旧版を整理しなおし、筆を加えたとある。趙治勲二十五世本因坊の死活事典が上下二巻であったのを、一巻にまとめた死活事典である。

目次の項目内容を見てもわかるように、旧版には見られない工夫がある。また、旧版の下巻に集めてあった古典詰碁も、随所にちりばめられて編集してある。

詰碁や死活に明るいだけあって、例えば、「第6章 筋<攻めの部>ホウリ込み 第1型」では、問題文に「死活のいろはといえる手筋」(549頁)と加えたり、また、「第6章 筋<攻めの部>二子捨て 第3型」は(張栩作)と断っているように自らの詰碁作家としての作品を盛り込んだりしてある。

『玄玄碁経』や『官子譜』や『碁経衆妙』などの古典詰碁は、初級者には解くのが難しいことに変わりはない。ただ初級者向けにも、気の利いた配慮が見られる。例えば、序章の「生き形一覧」(13頁)「ナカ手一覧」(14頁)などはその一例だろう。

「はしがき」に「本著に書かれていることは、実戦に通じるものばかりです。死活が苦手な方は、問題を解くというよりは、全部暗記するつもりで取り組まれてはどうでしょうか。」とある。この言葉は、著者の自信作のあらわれであろう。

【張栩『新版 基本死活事典』(日本棋院)はこちらから】

〇張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]

【目次】

序章

二眼 本眼と欠け眼 眼と欠け眼の仕組み 生き形一覧 ナカ手一覧

第1章 生きと死に

生き形 死に形 中間形

第2章 隅の死活

二線型 六目カギ型 八目型(肩あり) 八目型(肩欠け) 八目型(肩空き)

クシ型 一合マス 一合マス変形

第3章 辺の死活

二線型 三線型 四線型

第4章 実戦

三々入り1~8 ツケ1~3 地中に手あり?

第5章 一眼をめぐる攻防

第6章 筋

<攻めの部>

ナカ手 ホウリ込み 中から 欠け眼 ハネ ツケ オキ トビ、下アテ

元ツギ 粘り封じ 二子捨て 石の下

<守りの部>

ナカ手防ぎ ホウリ込み トビ カケツギ オシツブシ 2の一 アテ込み

隅の特性 石の下 外から様子見 両睨み まとめ取り 欠け眼生き

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・張栩『新版 基本死活事典』のはしがき

・序章 本眼と欠け眼

・序章 生き形一覧

・序章 ナカ手一覧

・第2章・隅の死活 六目カギ型 第27型

・第2章・隅の死活 八目型(肩あり) 第8型

・第2章・隅の死活 八目型(肩欠け) 第10型

・第2章・隅の死活 八目型(肩空き) 第7型

・第2章・隅の死活 一合マス

・第4章 実戦 星に三々入り

・第4章 実戦 星に三々入り 第3型

・第4章 地中に手あり? 第3型

・第5章 一眼をめぐる攻防 第1型

・第5章 一眼をめぐる攻防 第7型

・第5章 一眼をめぐる攻防 第35型

・第6章 筋<攻めの部>ナカ手 第1型

・第6章 筋<攻めの部>ナカ手 第7型

・第6章 筋<攻めの部>ホウリ込み 第1型

・第6章 筋<攻めの部>中から 第1型

・第6章 筋<攻めの部>欠け眼 第1型

・第6章 筋<攻めの部>ハネ 第3型

・第6章 筋<攻めの部>ツケ 第3型

・第6章 筋<攻めの部>オキ 第1型

・第6章 筋<攻めの部>トビ、下アテ 第1型

・第6章 筋<攻めの部>元ツギ 第1型

・第6章 筋<攻めの部>粘り封じ 第1型

・第6章 筋<攻めの部>二子捨て 第1型

・第6章 筋<攻めの部>二子捨て 第3型

・第6章 筋<攻めの部>石の下 第1型

・第6章 筋<守りの部>ナカ手防ぎ 第1型

・第6章 筋<守りの部>ナカ手防ぎ 第6型

・第6章 筋<守りの部>ホウリ込み 第1型

・第6章 筋<守りの部>トビ 第1型

・第6章 筋<守りの部>カケツギ 第1型

・第6章 筋<守りの部>オシツブシ 第1型

・第6章 筋<守りの部>オシツブシ 第3型

・第6章 筋<守りの部>アテ込み 第1型

・第6章 筋<守りの部>外から様子見 第1型

・第6章 筋<守りの部>両睨み 第1型

・第6章 筋<守りの部>まとめ取り 第1型

・第6章 筋<守りの部>欠け眼生き 特別型

張栩『新版 基本死活事典』のはしがき

・死活とは、囲碁の大事なルールである石の生き死に。

それにまつわる知識やテクニックは、初心者から高段者そしてプロに至るまで、誰にとっても大事な要素。

なかでも基本死活は、勝負を競ううえで、誰もが知っておくべき事柄。

・このたび、『基本死活事典』が、30年ぶりに全面改訂されることになった。

改訂にあたり、旧版を整理しなおし、筆を加えたという。

・まず、序章では眼と欠け眼の仕組みについての解説をした。

・第一章「生きと死に」では生き形、死に形、中間形(コウなど)という死活における三つの結論についての解説をした。

・第五章「一眼をめぐる攻防」では、一眼を作れるかどうかに特化したテーマを、さまざまな筋を分類して、解説した。

・第六章「筋」では、死活にまつわる基本手筋から古典詰碁に見られる有名な筋まで、さまざまな筋を分類して、解説した。

・本著に書かれていることは、実戦に通じるものばかりである。

死活が苦手な方は、問題を解くというよりは、全部暗記するつもりで取り組まれてはどうだろうか。

・「基本死活」=「実戦死活」とするならば、ここで得た知識は読みの力を持つことと同等のものである。それはそのまま棋力につながるものである。

【凡例】

・詰碁ではなく、実戦を想定しているため、正解は複数ある。

・正解は代表的なものを示した。失敗、変化なども同様。

・「白生きなし」とは、黒先でも生きがないということ。

・「白死になし」とは、黒先でも死なないということ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、3頁~4頁、6頁)

序章 本眼と欠け眼

・眼には完全な眼と不完全な眼がある。

「本眼」(ほんがん)、「欠け眼」(かけめ)と呼ぶ。

・Aは本眼、Bは欠け眼。

攻め手は相手を欠け眼に、守り手は本眼をつくるように打つ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、9頁)

序章 生き形一覧

・1図は四目の生き形。

この形で取れれば(または空間を作れれば)生き。

・ここから△に一つ加わると、五目の生き形。

・2~7図は、この形を利用したセキ生き。

(16~20頁で詳細解説)

【1図】マガリ四目と直四

【2図】セキ

【3図】セキ

【4図】セキ

【5図】セキ

【6図】セキ

【7図】セキ

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、13頁)

序章 ナカ手一覧

・1、2図はナカ手形。

この形で取らされる(または空間しか作れない)と、△の急所で死に。

・3~7図は白死に形。

黒aから(6図はa、bの手順で)取りにいける。

(22~29頁で詳細解説)

【1図】三目ナカ手と四目ナカ手

【2図】五目ナカ手と六目ナカ手

【3図】三目ナカ手

【4図】四目ナカ手

【5図】五目ナカ手

【6図】五目ナカ手

【7図】六目ナカ手

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、14頁)

第2章・隅の死活 六目カギ型 第27型

第2章・隅の死活 六目カギ型 第27型 隅の六目の形

黒先白死

・隅の六目の形は、ダメが二つ以上空いていれば「生き」

一つならば「一手ヨセコウ」

すべて詰まっていたら「無条件死」

【1図】(正解)白死

・黒1のツケ。

・白2のツケ返しには黒3と出ておいてよい。

※白はダメヅマリのためaに打つことができない。

※白2で3は、黒2で四目ナカ手。

【2図】(失敗)コウ

・今回は黒1のオキはよくない。

・白2のブツカリから4とホウリ込まれる。

・黒5と取って本コウだが、無条件で殺せるものをコウにしては失敗である。

【3図】(参考)白生き

・白番なら、1と手を入れれば五目の地をもって生きている。

※白1ではaのマガリでもよい。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、125頁)

第2章・隅の死活 八目型(肩あり) 第8型

白死になし

・白の外壁に欠陥はない。

・問題はダメヅマリの影響であるが、黒先で白に死にはなく、最善に攻めてもセキになるぐらいである。

【1図】(証明1)セキ

・黒1のツケが急所。

・白は2とトンで受けるのが手堅い。

・黒3に白4と受ければ、黒5、6でセキになる。

※白4で5は、黒4で万年コウになる。

【2図】(失敗)一手ヨセコウ

・黒1に対し、白2とオサえるのは危険な受け。

・黒3、白4のとき、黒aとツイでくれれば白bでセキになるが、黒bとホウリ込む手があって一手ヨセコウになってしまう。

【3図】(証明2)後手ゼキ

・黒1のオキも急所の一つ。

・白2から黒5までセキになる。

※ただし、黒後手のセキである。

黒は1図の方が優る。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、150頁)

第2章・隅の死活 八目型(肩欠け) 第10型

黒先コウ

・右辺は一線まで決まりがついた形。

・上辺のツギ方が問題になっている。

・この姿はウィークポイントを残しており、このままでは生きていない。

【1図】(正解)黒取り番コウ

・黒1が急所。

・白2のツケに黒3とアテ、白4に黒5と取ってコウ。

※白はダメヅマリでaとアタリできない。

※黒がコウを解消するときは、黒2のツギが正着で五目ナカ手の死となる。

【2図】(正解変化1)白取り番コウ

・黒1、3のとき、白4から6でもコウになる。

※この形は白取り番のコウで、白は前図より利点があるが、黒7のオサエを打たれるマイナスもある。

どちらを選択するかは状況による。

【3図】(正解変化2)黒取り番コウ

・黒1のオキに白2のブツカリはよくない。

・黒3のノビから5とオサえられ、結局、白a、黒bのコウになる。

※取り番を黒に渡したうえに黒5のオサエも打たれては、踏んだり蹴ったりである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、170頁)

第2章・隅の死活 八目型(肩空き) 第7型

白死になし

・Aのダメが空いているかわりに、黒▲がきている。

・気味のわるい形ではあるが、Aのダメ空きは大きなプラス。

このまま手抜きで死なない。

【1図】(証明1)白生き

・黒1とオイてみよう。

・やはり白2のツケがよく、黒3から5のとき、今度はaのダメが空いているので白6とアテることができ、白生きである。

【2図】(証明2)セキ

・黒から打つとき、1のダメヅメが最善の攻めとなる。

・白は2のトビが最善の受けで、黒3の切りから5、7でセキとなる。

※白は3の一子のアゲハマがあり一目の地。

【3図】(証明2変化)セキ

・黒1のとき、白2の受けなら黒3のオキ。

・白4に黒5でやはりセキになる。

※白aには黒bとホウリ込み、白c、黒dとなる形は損得なし。

ということは、白は前図より一目損である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、180頁)

第4章 実戦 星に三々入り

【星に三々入り】

・星の構えに対し、白1と三々に侵入した場合にできる基本的な定石。

・ヨセに入ってから死活が問題になることがある。

そこのところを研究してみる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、420頁)

【三々入り1】

【第1型】白先生き

・定石後、黒▲オサエから黒■とハネられた場合の受け方を問う。

常識的には、白AかBである。

【1図】(正解)白生き

・白1のツギ。

※この部分だけをみれば、最も得な受け方である。

・黒2のハネに対しては白3のマガリが手堅い受け。

※このあと、黒aには白bと受けて、隅と上辺に別々に眼を持つことができる。

【2図】(失敗)コウ

・黒2とハネられたとき、白3とオサえるのは危険。

・黒4とツケられて、ただ事ではない。

※白a、黒b、白c、黒dまで、コウにするよりない。

1図の形が基本である。

【3図】(正解変化)白生き

・白1のとき黒2とツケてきたら、白3のハネから5のコスミツケ。

※黒aなら白b、黒bなら白aで生きている。

※黒2で5にオク手も多少紛らわしいが、白3とコスんで生きている。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、421頁)

第2章・隅の死活 一合マス

【第1型―Ⅰ】白先コウ(黒取り番)

・俗に一合マスと呼ばれる形。

・基本形とされているが、そのわりに変化が多く難解な型である。

【1図】ツケ(正解)

・黒▲は左右同形の急所。

・これに対して、白は1のツケ(aでも同じ)が最善の応手。

※このあと、黒は四通りの攻め方があり、いずれも黒取り番のコウとなる。

【2図】コウ(正解続き1)

・一つ目は、黒1のハネ。

・これに対する白の最善手は白2のブツカリとなり、黒3のハイに白4とホウリ込んで、コウになる。

【3図】白死(失敗1)

・黒1のハネに対して白2とオサえるのは、黒3のブツカリから5と切られて、困る。

・黒7と打たれた形は、五目ナカ手。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、224頁~228頁)

第4章 実戦 星に三々入り 第3型

・張栩九段は、『新版 基本死活事典』「第4章 実戦」において、星に三々入りの定石についての死活を解説している。

【星に三々入り】

・星の構えに対し、白1と三々に侵入した場合にできる基本的な定石。

・ヨセに入ってから死活が問題になることがある。

そこのところを研究してみる。

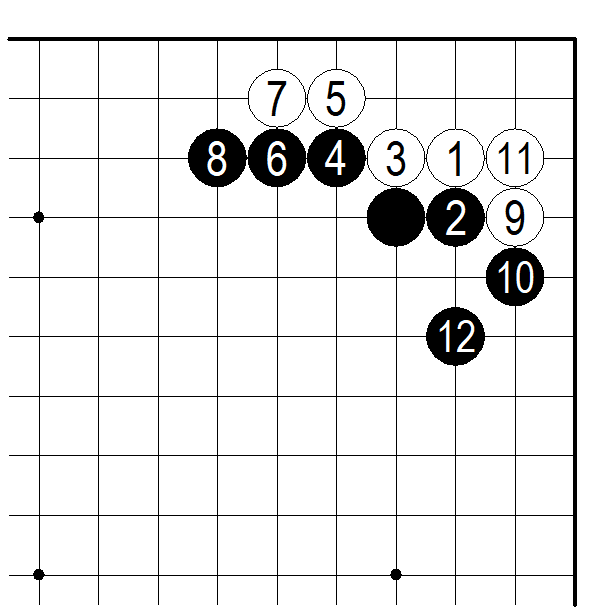

≪棋譜≫星に三々入り定石、420頁

【第3型】黒先二段コウ

・白△と固ツギした場合、黒▲が利き筋になる意味がある。

≪棋譜≫第4章三々入り第3型、423頁

【1図】白死(正解変化)

・黒1のツケから3とコスむのが、うるさい手。

・白4から6と無条件生きを目指すと、黒7とハワれてしびれる。

※白はダメヅマリでaに入ることができない。

※これが黒▲の効果である。

≪棋譜≫第4章三々入り第3型1図、423頁

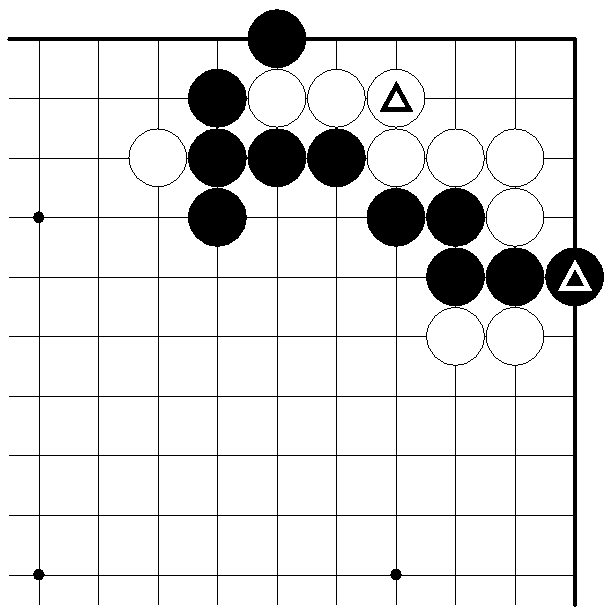

【2図】二段コウ(正解)

・黒1、3に対しては、白4とオサえるのが最善となる。

・そこで、黒5とホウリ込み、白6と取ってコウになる。

※このコウは、普通のコウではない。

白は次にaと取れば解消だが―

【3図】二段コウ(正解続き) 白2、4手抜き

・黒からは1、3と二つのコウを勝っていかなければならない。

・さらに、黒は△とツグことはできず、黒5に△でまだコウ(ただし、白不利な二段コウ)。

※死ぬまでは大変だが、白も負担ではある。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、423頁)

大ゲイマジマリに三々入り 426頁~

【大ゲイマジマリに三々入り】

・星から大ゲイマに構えたところに、白1と三々に入った定石。

・基本中の基本といえる形だが、意外と知られていない変化が潜んでいる。

そこのところを掘り下げて研究してみる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、426頁)

一間受けに三々入り 434頁~

【一間受けに三々入り】

・星の黒に白1とカカり、黒2の一間受けに白3と三々に入る型。

黒12までがひとまずの定石形である。

・この死活の周辺を研究する。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、434頁)

コスミツケから一間に三々入り 447頁~

【コスミツケから一間に三々入り】

・星へのケイマガカリに対して、コスミツケから一間に受けた形。

そこから白1と三々に入る型は置碁でもよく現れる。

・互いの応手によって変化してくる死活について検証する。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、447頁)

一間ジマリに三々入り 456頁~

【一間ジマリに三々入り】

・星から一間に構えているところへ、白1と三々に入る定石。

白9までで一段落とされている。

・だが、この白は完全な生き形とはいえない。

果たして黒から取りかけにいくとどうなるか、研究してみる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、456頁)

小ゲイマジマリに三々入り 460頁~

【小ゲイマジマリに三々入り】

・星からケイマにシマっているところへ白1と三々に入った形。

・小ゲイマジマリは一間ジマリよりも隅の守りに関して堅い意味があり、入る方もそれなりの覚悟が必要となる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、460頁)

両小ゲイマジマリに三々入り 464頁~

【両小ゲイマジマリに三々入り】

・両方にケイマにシマった形。

さらに周囲にも黒石が配置されている。

こういった形での白1は、様子見の意味合いを持つことが多い。

・黒としてはこれだけ援軍があるのだから、そうやすやすと手にされてはたまらない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、464頁)

観音ビラキに三々入り 467頁~

三々入り8

【観音ビラキに三々入り】

・星から左右に大ゲイマに構えた形。

俗に「観音ビラキ」などと呼ばれ、三手もかけながら隅が不完全な、まずい形の代表とされている。

・白1の三々入りで、簡単に手になる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、467頁)

大ゲイマジマリにツケ 470頁~

ツケ1

【大ゲイマジマリにツケ】

・星から大ゲイマにシマっているところへ、白1のツケから荒らしにいくのは常套手段である。

・これに対して、模様を大切にしたいときは黒2の外オサエとなる。

黒10まで定石形だが、このあとの死活を研究してみたい。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、470頁)

一間ジマリにツケ 473頁~

ツケ2

【一間ジマリにツケ】

・星から一間にシマっているところに、白1と下ツケした変化である。

・白11とツイだ姿は生き形なのだが、黒からの手段に正しく対応する必要がある。

それを研究しておこう。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、473頁)

小ゲイマジマリにツケ 476頁~

ツケ2

【小ゲイマジマリにツケ】

・星からケイマにシマっているところに、白1と下ツケしてできる定石である。

・この変化で生じる死活を研究してみる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、476頁)

地中に手あり? 484頁~

【地中に手あり?】

・手のない地中に手をつけられることほど腹立たしいことはない。

また、手のある相手の地中に手をつけられないのも悲しいことだ。

・隅の地に対する手段を研究してみる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、484頁)

第4章 地中に手あり?第3型

白先コウ(白取り番)

・実戦でのヨセは死活に直結していることが多い。

・白1に対して黒2のオサエはちょっとした隙である。

※白はこの黒陣を荒らす手段がある。

【1図】白生き(正解変化)

・出発点は白1の切り。

・黒2の取りに、白3のノビから5とオサえていく。

・黒6とツイでくれば白7のカケツギが急所となり、黒8からの攻めにも白9以下13まで生きることができる。

【2図】コウ(正解)

・前図黒8では、本図黒6とオサえればコウになる。

※死活としては1図の無条件生きよりも本図のコウの方が黒はよい。

しかし実戦では、コウ材の具合など様々なことを考えて判断することになる。

【3図】無難な受け(参考)

・白1とハネられたとき黒2と引いておけば無難。

※白a、黒b、白c、黒dとなるのは、黒2でa、白c、黒2となるより二目損だが、二目得するためにもっと損をすることもある。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、487頁)

第5章 一眼をめぐる攻防 第1型

白眼なし

・白先で上辺に眼ができるかどうかという問題。

・この状況ではスペースが足りず、眼はできない。

【1図】白死(証明)

・活路を見出すには白1とツケるよりないだろう。

・しかし、黒2とオサえられ、白3に黒4のオキで眼はできない。

※黒4では、aからdのいずれかでも眼を奪うことができる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、490頁)

第5章 一眼をめぐる攻防 第7型

第5章 一眼をめぐる攻防 第7型

白先眼あり

・上辺に白先で一眼をつくれるかという問題。

・辺の基本的な攻防のひとつである。

【1図】(正解)両バネからカケツギ

・白1とハネ、黒2のオサエにさらに白3とハネる。

・黒4のオサエに、白5のカケツギが好手。

※なお、白1と3の手順はどちらでもよい。

また、白5はaにカケツいでもよい。

【2図】(正解続き1)白生き

・前図につづいて、黒1のアタリならば白2とツギ、以下白6まで一眼確保に成功した。

※黒1で単に3なら、白1とサガればよい。

【3図】(正解続き2)白生き

・通常ならば黒1の切りが成立する。

・しかし、白△にカケツギがあれば白2とサガる手がある。

※黒aと入れないのが白△の働き。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、495頁)

第5章 一眼をめぐる攻防 第13型

第5章 一眼をめぐる攻防 第13型

白先眼あり

・白△のハネが利いた形。

・これは強力な援軍で、白先ならば確実に一眼をつくる常用の筋がある。

【1図】(正解)白生き

・白1と一線にトブのが筋である。

・黒2の出には白3と受ければよい。

※白△がちょうどよいところにあって一眼を確保している。

【2図】(失敗1)コウ

・白1のカケツギは、黒2とオサえられて無条件とはいかない。

・白3に黒4のハネから6のホウリ込みが好手順で、本コウになる。

【3図】(失敗2)白死

・白1とオサえるのは、黒2のオキから4と切られて無条件で眼がなくなる。

・黒2ですぐ4と切るのは白aでコウにされる。

※白1でbのマガリなら、黒aのオキで眼がない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、501頁)

第5章 一眼をめぐる攻防 第35型

第5章 一眼をめぐる攻防 第35型

白眼あり

・実戦にありそうな形である。

・黒から上辺の眼を奪う手はないものか、研究してみる。

【1図】(証明1)白生き

・まずは黒1、3のハネツギ。

・これに対しては白4のサガリや、a、b、c、でも眼ができる。

※白bと打った場合は、黒4とハネられたときに、白aと受けなければいけない。

【2図】(証明2)白生き

・黒1のサガリには、白2とオサえてよい。

・黒3のハネから5のアテに白6の抜き。

※黒aと出られても白bと切ればよい。

※また、黒3で4のオキは、白3、黒c、白a、黒d、白bで生き。

【3図】(証明2変化)白生き

・黒1に対して、白2のトビでも眼はできる。

・黒3から5のワリ込みがなかなかの攻め筋だが、白6と広げて受ければよい。

※白6でaは、黒bで眼を奪われるので注意。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、524頁)

第6章 筋<攻めの部>ナカ手 第1型

【ナカ手(攻め)第1型】

黒先白死

・包囲されている白はまだ完全に死んではいない。

・黒先でトドメとなる一着はどこになるだろうか。

【1図】白死(正解)

・黒1のコスミツケが急所。

※この手で、隅の白は五目ナカ手の死となるのである。

※このままで死形だが、もし黒から取りにいくときはa、bと詰めていけばよい。

【2図】セキ(失敗)

・前図黒1を打たないと、白1とマガられてしまう。

・黒aとツイでもセキにしかならない。

※1の点が互いにとっての急所なのである。

【3図】白死(参考)

・仮にこのような形からなら、黒1が急所となる。

※手順こそ違うが、1図と同じ形になっていることがわかるだろう。

白から打つときも、やはり1の点が急所。

セキで生きることができる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、540頁)

第6章 筋<攻めの部>ナカ手 第7型

【ナカ手(攻め)第7型】

黒先白死

・手順よく攻めていけば、ナカ手にもっていくことができる。

※最後まで抜け目のないように。(『発陽論』から)

【1図】白死(正解)

・黒1、白2を決めてから黒3とハネる。

・白4のオサエに黒5とツイで五目ナカ手である。

※黒1で3から打つと、白1でコウにされる。

また、黒5を手抜きは白aと打たれ、オシツブシ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、546頁)

第6章 筋<攻めの部>ホウリ込み 第1型

【ホウリ込み(攻め)第1型】

黒先白死

・中の眼をつぶすことができれば白を取ることができるのだが……。

・死活のいろはといえる手筋。

【1図】白死(正解)

・黒1のホウリ込み。

・白2の抜きに黒3とアタリして、白は欠け眼である。

※ダメヅマリのため、白2で3とツグことはできない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、549頁)

第6章 筋<攻めの部>ホウリ込み 第7型

【ホウリ込み(攻め)第7型】

黒先白死

・まず、どこまで入り込むか。

・白の二手目を見てからホウリ込みの筋が出てくる。

(『玄玄碁経』から)

【1図】トビからホウリ込み(正解)

・黒1と控え目にトブのがよい。

・白2のコスミツケは当然のところ。

・そこで、黒3のホウリ込みが手筋である。

・つづいて―

【2図】白死(正解続き)

・白1の取りならば黒2のブツカリでよい。

・白aなら黒b、白bなら黒aと、この二点が見合いとなり白死となるのだ。

※白1でaのツギなら黒bとハネて、上辺に眼ができない。

【3図】白生き(失敗)

・黒1、白2につづいて単に黒3のハネでは、白4とアテられて生きられてしまう。

※黒3で4なら白3のサガリ。

※1図黒3が巧い手筋であるとわかるだろう。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、554頁)

第6章 筋<攻めの部>中から 第1型

【中から(攻め)第1型】

黒先白死

・本項と次項の「欠け眼」の筋は、親戚のような関係。

・大きな括りとしては同類となるのだろう。

【1図】白死(正解)

・黒1のツケからもっていく。

・白2とオサえさせてから黒3と逃げ出す。

※白aと取られても黒▲の打ち欠きで眼はできない。

※白2で3なら、黒2でよい。

【2図】白生き(失敗)

・黒1の逃げ出しから打つのは手順前後。

・白2と取られると、aと黒▲が見合いとなり、生きてしまう。

【3図】白死(参考)

・このような形でも、黒1と中から打つ手順である。

・白2のオサエのとき、黒3とオイて左方を欠け眼にすれば殺すことができる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、557頁)

第6章 筋<攻めの部>欠け眼 第1型

【欠け眼(攻め)第7型】

黒先白死

・外から黒Aアテ、白Bツギでは何もならない。

・左側のダメヅマリを衝いて、欠け眼にもちこむ。

【1図】白死(正解)

・まずは黒1とツケる。

・白2のオサエに対して黒3とホウリ込めば、白4の取りに黒5とアタリして欠け眼。

白死である。

【2図】白死(正解変化) 黒7(3)

・黒1のときに白2と広げてくれば、黒3のハイ込み。

・ダメヅマリのため白は5と打てない。

・黒7まで3目ナカ手。

※なお、黒3では5、白6、黒3の手順でもよい。

【3図】コウ(失敗) 黒5(1)

・黒1のホウリ込みから3のアテを急ぐと、白4という粘りを与えてしまう。

・本図はコウとなり失敗である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、559頁)

第6章 筋<攻めの部>ハネ 第3型

【ハネ(攻め)第3型】

黒先白死

・本問もハネの筋だが、どのタイミングでハネるのかがポイントとなる。

(『玄玄碁経』から)

【1図】逃げ出しからハネ(正解)

・黒1と逃げ出し白2の切りのとき、黒3とハネる手順である。

・白aでは黒bで眼ができないので―

【2図】白死(正解続き) 黒6(A)

・白1とオサえるよりないが、黒2の逃げ出しから4とアテ、白5の取りに黒6とナカ手

して白死である。

【3図】白生き(失敗)

・1図黒3で本図黒1の逃げ出しから3のアテでは、白4と取られてaと黒▲が見合いとなり、生きられる。

※黒1の前にa、白bの交換が大切である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、563頁)

第6章 筋<攻めの部>ツケ 第3型

【ツケ(攻め)第3型】

黒先白死

・急所はひと目だろうが、単純にオイていいものか。

・駄目だとしたら、ひと工夫必要である。

(『碁経衆妙』から)

【1図】白死(正解)

・黒1とツケるのが手筋である。

・白2に黒3とノビ込み、白4のツギならば黒5から7とナカ手をのばして、三目ナカ手の白死となる。

※黒1では5、白6、黒1の手順でもよい。

【2図】白死(正解変化)

・黒1から3のとき白4とオサえてくれば、黒5の切り込み。

・白6の取りに黒7とホウリ込んで、欠け眼となり白死である。

【3図】白生き(失敗)

・黒1のオキが第一感ではないだろうか。

・しかし、白2のオサエから4のブツカリが巧い受けで生きられてしまう。

・黒5、白6につづいて黒aのツギは、白bと出られて黒ツブレである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、567頁)

第6章 筋<攻めの部>オキ 第1型

【オキ(攻め)第1型】

黒先白死

・「三子の真ん中」といわれる急所がある。

・本型は、まさにその格言がぴったりとはまる形。

【1図】白死(正解)

・黒1のオキが急所の一撃。

・白2のツギには、黒3のハイから5の切り込み。

※ダメヅマリの白はaとアタリすることができない。

【2図】白死(正解変化)

・黒オキに対して白2のカケツギなら、黒3と切ればよい。

※これも白はダメヅマリで手の出しようがない。

・白2でaの方へのカケツギなら、黒bの下アテがスマートな手。

【3図】白生き(失敗)

・黒1の方へオクのは筋違い。

・2の点が受ける方にとっても急所になる。

・黒3の下アテは筋だが、白4から8まで綺麗に生きられてしまう。

※黒3で4とハッても、白3でやはり生き。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、575頁)

第6章 筋<攻めの部>トビ、下アテ 第1型

【トビ、下アテ(攻め)第1型】

黒先白死

・つい先を急ぎたくなるが、足を止めて次を見た方がよいことがある。

(関連図、六目カギ型第23型)

【1図】白死(正解)

・黒1のトビが落ち着いた好手。

・白2の眼持ちには黒3とつづけてトブ。

・白4に黒5とハネて白は二眼できない。

※黒1でaとハネるのは白4に黒bと戻らねばならず、白2とヘコまれて生きられる。

【2図】白死(正解変化)

・黒トビに対して白2のマガリならば、黒3とオケばよい。

・白4のヘコミに黒5とサガり、aとbが見合いである。

【3図】白死(参考)

・仮に、白△と黒▲の交換がある場合なら、黒1の下アテが筋となる。

・白2に黒3で1図と同じ状況だとわかるだろう。

※また、白2でaのツギなら、黒bとオイて前図と同じである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、578頁)

第6章 筋<攻めの部>元ツギ 第1型

【元ツギ(攻め)第1型】

黒先白死

・先に進んでもだめなときは、慌てず騒がず、じっと手を戻すのが好手になるときもある。

【1図】白死(正解)

・黒1と一線にツグのが好手。

・白2のとき、黒3とホウリ込むのがさらに手筋で、白a、黒bと欠け眼にして白死である。

【2図】白死(正解変化)

・黒1のとき白2とツイでくれば、黒3のアテから5のツギまで。

※三目ナカ手の死に形である。

※黒1、白2の交換なしで黒3と打つのは、白5と切られてしまう。

【3図】白生き(失敗)

・焦って黒1などと切ってはいけない。

・白2で隅はウッテ返し。

・いまさら黒3とツイでも、白4でこちらも眼になってしまう。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、582頁)

第6章 筋<攻めの部>粘り封じ 第1型

【粘り封じ(攻め)第1型】

黒先白死

・隅の黒二子▲をどう連れ戻すか。

・これもじっと足を止めるイメージである。

(『碁経衆妙』から)

【1図】白死(正解)

・慌てず騒がず、黒1とサガるのが正解となる。

※この一着で、白は何の粘りもなく死んでいる。

【2図】コウ(失敗)

・何も考えずに黒1とワタるのは軽率。

・白2のホウリ込みから4とアタリする手がある。

※aの切りがあるため黒はこれ以上後退できず、bのところのコウ争いとなってしまう。

【3図】白死(参考)

・原題はこの状態から。

・黒1、3の連続サガリが正解となる。

※落ち着いた黒3が白の粘りを封じているのがわかるだろう。

※なお、白2でaの出なら、黒3、白b、黒cで、ナカ手となる。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、585頁)

第6章 筋<攻めの部>二子捨て 第1型

【二子捨て(攻め)第1型】

黒先白死

・二子で取られても取り返せる状況がある。

・それを利用して相手のスペースを狭めていく筋がある。

【1図】白死(正解)

・一見筋の悪そうな黒1のブツカリからいく。

・白2から4とアタリされたときがポイント。

・黒5のハネが好手である。

・白6と二子を取られても、黒7と取り返して白死なのだ。

【2図】白死(正解変化)

・前図白6で本図白6とサガってオイオトシを睨んできても、黒7と平然とツゲばよい。

・白8、黒9のあと白aが形だが、黒bが両アタリになるため、白は生きることができない。

【3図】コウ(失敗)

・地道に黒1と取るのは平凡な着想。

・白2から6とされ、無条件で取ることはできなくなっている。

※黒aとツケてコウに持ち込むのが精一杯(クシ型第6型参照)。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、589頁)

第6章 筋<攻めの部>二子捨て 第3型

【二子捨て(攻め)第3型】

黒先白死

・真っ先に目につく急所があるが、それでは粘りを与えることになる。

・ダメヅマリを衝いた厳しい着手は?

(張栩作)

【1図】白死(正解)

・黒1と腹にツケるのが面白い。

・白2のハサミツケには、黒3と一つ出てから5とワタる。

・白6のツギに黒7が「二子を捨てる筋」。

・白8の二子取りに、黒9と取り返して白死である。

【2図】白死(正解変化)

・前図白6で本図白6とサガってくれば、黒7とワリ込む手がある。

※ダメヅマリのため白はaに入れない。

※黒7でaなどと取るのでは、白7とツガれて生きられるので注意。

【3図】コウ(失敗)

・黒1のオキが第一感ではないだろうか。

・しかし、白2とツケられるとこの白は粘りを発揮する。

・黒3から5で三子は取れるが、白6から10のホウリ込みでコウにする手段があるのだ。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、591頁)

第6章 筋<攻めの部>石の下 第1型

【石の下(攻め)第1型】

黒先白死

・攻め、守りともに、石の下は存在する。

・取られたあとの形を想像することが大切である。

【1図】ツケ(正解)

・単刀直入に黒1とツケていくのがよい。

・白2とハネてワタリを防げるのは当然の抵抗。

・黒3から5のとき、白6と詰められて攻め合いは一手負け。

※黒の失敗かと思えるのだが―

【2図】白死(正解続き)

・黒1と四子にして捨てる妙手がある。

・白2の取りに黒3と切れば白五子が取れている。

※石の下の筋で、白死となるのだ。

【3図】白生き(失敗)

・黒1などと上品にオイてみても手にならない。

・白2とマガられて、ワタることも攻め合いに勝つこともできない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、592頁)

第6章 筋<守りの部>ナカ手防ぎ 第1型

【ナカ手防ぎ(守り)第1型】

白先生き

・隅の白は、このままでは生きていない。

・こういった形での急所がある。

【1図】セキ(正解)

・ぐいっと白1のマガリが急所になる。

・黒2とツガれても、手抜きでセキ形である。

※ダメが詰まってから黒a、b、どちらに打たれても普通に取れば、マガリ四目の生き形。

【2図】白死(失敗1)

・白1のアテは急所を外した。

・黒2とツガれると死に形。

※ダメが詰まってから黒aと打たれて、四目ナカ手である。

【3図】白死(失敗2)

・筋を知っている人なら、白1とホウリ込みたくなるかもしれない。

・しかし、黒2と取られると、その時点で五目ナカ手の死に形となってしまう。

※正解図との違いをよく理解すること。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、595頁)

第6章 筋<守りの部>ナカ手防ぎ 第6型

【ナカ手防ぎ(守り)第6型】

白先生き

・ただ黒四子を取ればよいというものではない。

・どのような形で取るか、それが重要である。

(『碁経衆妙』から)

【1図】白生き(正解)

・白1とホウリ込むのが急所となる。

・黒2と取られても、白3から5でまとめて取ることができる。

白生きである。

【2図】白生き(正解変化)

・白1のとき黒2から4と切ってきたら、白5とお尻からアテるのが好手。

※黒aとツグことはできないし、白aとマガリ四目の形で取れば生き。

※白5でaは、黒2、白a、黒1で五目ナカ手。

【3図】白死(失敗)

・白1のハネでは、黒2と打たれて五目ナカ手。

※また白1でaのオサエも黒2で死んでしまう。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、599頁)

第6章 筋<守りの部>ホウリ込み 第1型

【ホウリ込み(守り)第1型】

白先生き

・白Aのオサエは黒Bとツガれて生きられない。

・利き筋を増やす基本的な手筋である。

【1図】白生き(正解)

・白1のホウリ込みが手筋。

・黒2と取らせることで、白3、5と二つの利きを作ることができる。

・白7で生きである。

※白7はaまたはbでもよい。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、601頁)

第6章 筋<守りの部>トビ 第1型

【トビ

(守り)第1型】

白先生き

・右上黒▲一子の取り方を問われている。

・左方を攻められたとき、どこに白石があればよいだろうか。

【1図】白生き(正解)

・白1のトビで取るのがよい。

・黒2のハネには強く白3とオサえ、黒4の切りに白5から7とすればオイオトシで生きることができる。

※黒2で4、白5、黒2なら、白3、黒6、白7。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、605頁)

第6章 筋<守りの部>カケツギ 第1型

【カケツギ(守り)第1型】

白先生き

・単純にスペースを広げればよいというものではない。

・眼形の急所はどこになるだろうか。

【1図】白生き(正解)

・白1とカケツぐのが急所。

・黒2と隅をハネてきたら、白3と一眼を持てばよい。

※上辺の眼を奪うことはできず、白は生きているのである。

【2図】白死(失敗1)

・白1とスペースを広げると、黒2とハネられて死んでしまう。

・白3には黒4のオキでナカ手形。

※白3で4としても、黒3のハネでやはり白死である。

【3図】白死(失敗2)

・白1と隅を広げるのは、黒2の大ザルスベリで一巻の終わり。

※ここまで入り込まれては生きるスペースが足りない。

※また、白1でaのトビは、黒b、白c、黒1でやはり白死。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、608頁)

第6章 筋<守りの部>オシツブシ 第1型

【オシツブシ(守り)第1型】

白先生き

・コウのような形をしているが、そうではない。

・五目ナカ手にされないようにするには?

【1図】白生き(正解)

・白1とアテ、黒2の取りに、白3と外からアタリする。

※黒は白△とツグことができないので、いずれ白△と取る形になり生きである。

※白1、3はどちらから打ってもよい。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、610頁)

第6章 筋<守りの部>オシツブシ 第3型

【オシツブシ(守り)第3型】

白先生き

・決まり手はオシツブシ。

・そこにもっていくための準備が必要である。

(張栩作)

【1図】白生き(正解)

・白1とグズむのがオシツブシへの準備。

・黒2のとき、白3とホウリ込み、黒4に白5と外からアタリして無条件生きとなる。

【2図】白生き(正解変化)

・白1のとき、黒2とオシツブシを回避してきた場合は、白3のツギがよい。

・黒4に白5とオサえて白生き。

※白1で単に3は、黒4、白5、黒aでコウにされてしまう。

【3図】白死(失敗)

・白1と「1の一」から打つのは、黒2という抵抗がある。

・白3と広げても、黒4のオキから6と取られて、白aと入ることができない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、611頁)

第6章 筋<守りの部>アテ込み 第1型

【アテ込み(守り)第1型】

白先生き

・この白はスペースが足りないが、アテ込みの手筋を使うことで、生きることができるのだ。

【1図】サガリからアテ込み(正解)

・まず白1とサガる。

・黒2のハネから4のツケで部分的には五目ナカ手の形だが、そこで白5とアテ込む手筋がある。

・黒6でだめそうに見えるが―

【2図】白生き(正解続き)

・白1とサガる手がある。

※黒はaに入ることができない。

bとcの切りが見合いとなっており、白はここに一眼ある。

隅の一眼とあわせて生きである。

【3図】白死(失敗)

・白1とこちらをサガるのは、黒2のハネから4とオカれて失敗。

・正解と同じように白5とアテ込んでみても、黒6から8と打たれて眼をつくることができない。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、614頁)

第6章 筋<守りの部>外から様子見 第1型

【外から様子見(守り)第1型】

白先生き

・白Aなら黒B、白Bなら黒A。

・視点を変えると光明が見えてくる。

(『玄玄碁経』『官子譜』から)

【1図】白生き(正解) 黒6(A)

・白1とハネるのが絶妙手。

・黒2の取りなら白3とアテ込む。

・黒4のブツカリに白5の切り込みが入ることで、白7と9二つの利きができた。

・白11まで見事な生きである。

【2図】白生き(正解変化)

・白1に黒2のグズミなら、白3とブツカる。

・今度は黒4のとき、白5が利きとなる。

・黒6に白7とサガって生きである。

※なお黒2で3は、白2とアテられたとき黒6と取るよりなく前図に戻る。

【3図】白死(失敗)

・白1のブツカリでは黒2とグズまれ、白3のダメ詰めに黒4と取りにこられる。

・白5とサガっても、黒6のオサエで手はない。

※1図の白1は小気味よい手筋であった。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、627頁)

第6章 筋<守りの部>両睨み 第1型

【両睨み(守り)第1型】

白先生き

・Aの切りが残っている。

・いろいろな利きを残した守り方が必要である。

(『玄玄碁経』から)

≪棋譜≫第6章 両睨み 第1型、632頁

【1図】ダメ詰め(正解)

・白1とアタリでもないところにダメを詰めるのが唯一のシノギ筋である。

※a、b二つの利きを有しているのが利点だ。

【2図】白生き(正解続き1)

・黒1とこちらの眼を奪ってくれば、白2のアテから4の眼持ち。

※わかりやすく生き形である。

※また、黒1でaの切りは、白2、黒b、白cでこれも楽生き。

【3図】白生き(正解続き2)

・白aのアタリがくる前に黒1のアテを決めるのはどうか。

・それに対しては白4のサガリで利かすことができる。

・黒5の取りに白6の二眼の生き。

※黒5で6は、白5のサガリが成立する。

【4図】白生き(正解続き3)

・黒1と抜いて利きを封じるなら、白2とツゲばよい。

・黒3に白4とコスミツけ、aとbが見合いで生きている。

※アタリでもないところを黒1と抜かせたことに白の働きがある。

【5図】白死(失敗1)

・白1のツギは平凡な着想。

・黒2とアテられ、白3のとき黒4と眼をつぶされる。

※また、白1でaも、黒1、白3、黒4で生きる手はない。

【6図】白死(失敗2)

・白1のツギから3と打つのも妙味がない。

・黒4とハネられ眼ができない。

※態度を決めない正解手の深遠さを理解できるだろう。

【7図】白死(失敗3)

・白1のコスミは発想としては悪くない。

・しかし、ゆるんでいるため、黒に三子を捨てられてしまう。

・黒6と眼をつぶされた形は三目ナカ手の死に。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、632頁~633頁)

第6章 筋<守りの部>まとめ取り 第1型

【まとめ取り(守り)第1型】

白先生き

・単純に白Aの取りでは、黒▲のナカ手で死んでしまう。

・ある工夫で生きることができる。

【1図】アテ(正解)

・取れるところをいったん我慢して白1とアテるのが正解となる。

・黒2のアテを待ってから白3と取るのだ。

【2図】白生き(正解続き)

・前図の取った姿がこれである。

・黒aと打ち欠いてくれば白b、黒bとナカ手してくれば白aで生きることができる。

※いっぺんに取ることで二つを見合いにした。

【3図】白死(失敗)

・単純に白1と取るのは無策。

・黒2とナカ手され、白3の取りにも黒4のホウリ込みで白死はあきらかである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、636頁)

第6章 筋<守りの部>欠け眼生き 特別型

【欠け眼生き (守り)特別型】

・白の二眼はいずれも欠け眼だが、全体がツナがっているため黒は白を取ることができない。

・このような形を「欠け眼生き」という。

【1図】全体が握手(解説)

・仮に白△のところが黒石だと想像していただこう。

・そうなるとaもbも欠け眼である。

・だが、全体がツナがっていることで、黒からa、bの欠け眼を衝くことができない。

【2図】黒先生き(参考)

・本図は江戸時代の名作詰碁集『発陽論』の問題。

・黒先で生きることができるかという問いである。

【3図】正解は欠け眼生き(参考続き)

・まずは黒1から3で中央をツナがり、それから黒7と上辺の連絡に向かう。

・以下は必然の手順で、白が22と上辺の眼を奪ったとき、黒23と隅に眼を持って見事な欠け眼生きの完成である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、638頁)