≪童門冬二『小説 上杉鷹山』を読んで≫

(2022年5月13日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、前回に引き続き、童門冬二氏の小説を紹介する。

〇童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]

・九州の小藩からわずか十七歳で、名門・上杉家の養子に入り、出羽・米沢の藩主となった治憲[はるのり](後の鷹山[ようざん])は、破滅の危機にあった藩政を建て直すべく、直ちに改革を乗り出す。

・高邁な理想に燃え、すぐれた実践能力と人を思いやる心で、家臣や領民の信頼を集めていた経世家・上杉鷹山の感動の生涯を描いた長篇小説である。

「余談」にも述べてあるように、内村鑑三が、英文で、鷹山を紹介したことから、ジョン・F・ケネディも鷹山に関心を持ったことは、よく知られている。

【童門冬二『小説 上杉鷹山』(集英社文庫)はこちらから】

童門冬二『小説 上杉鷹山』(集英社文庫)

童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]

【目次】

・池の魚たち

・冷メシ派登用

・人形妻

・断行

・板谷峠

・灰の国で

・小町の湯

・鯉を飼おう

・神の土地

・さらに災厄が

・江戸

・重役の反乱

・処分

・新しい火を

・募金

・そんぴん

・なかま割れ

・普門院

・きあぴたれ餅

・原方のクソつかみ

・赤い襦袢

・暗い雲

・地割れ

・竹俣処断

・伝国の辞

・改革の再建

・鷹の人

解説 長谷部史親

鑑賞 平岩外四

上杉鷹山年譜 細谷正充

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・童門冬二『小説 上杉鷹山』~長谷部史親氏の「解説」より

・童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』の主要登場人物

・童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』の魚の叙述

・治憲の藩政改革の骨子について

・藩政改革の具体策

・改革派(冷メシ組、“奸物”)VS重臣たち(“米沢の老金魚たち”)

・「重役の反乱」

・「処分」

・北沢五郎兵衛の説いた「孟子」の教え~「新しい火を」より

・「竹俣処断」~泣いて馬謖を斬るの故事

・「伝国の辞」

・改革政策の復活

・「鷹の人」

・余談~上杉鷹山とジョン・F・ケネディ大統領

童門冬二『小説 上杉鷹山』~長谷部史親氏の「解説」より

・本書『小説 上杉鷹山』は、表題に「小説」という文字が見えるように、上杉鷹山の生涯に立脚した歴史小説である。

むろん史実に即してはいるものの、作者の文学的手法が存分に駆使されているがゆえに、鷹山の理想や内心の苦衷、あるいは言動の数々が、より立体的かつ鮮やかに再現されている。

・鷹山のみならず周囲の人物に付与された躍動感も、やはり小説ならではの魅力である。

たとえば、側近の佐藤文四郎が、みすずとの間に育んでゆく恋のように、興趣を盛り上げる。

こうしたドラマ性に小説は支えられている。

それが読者に感動を与え、この小説を味わい深くしている。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、666頁)

作家としての童門冬二氏

・作者は長く公務に携わるかたわら小説を書き始め、1979年以降は文筆に専念している。

サラリーマンや役人たちの気質をはじめ、現代日本の諸局面に通じており、現代を舞台とした企業小説やノンフィクションも手がけている。

そして、そうしたテーマを歴史の中へ投射することによって、新たな認識を模索した作品が多い。

〇本書『小説 上杉鷹山』執筆の動機は、内村鑑三が5人の人物を列伝風に紹介した『代表的日本人』において、上杉鷹山が選ばれているのを目にしたことによるという。

⇒本書『小説 上杉鷹山』は、たぶん内村鑑三の英文著作を通じて、アメリカの故ケネディ大統領さえ瞠目させたといわれる鷹山の偉大さを、あますところなく伝えた力作であると、長谷部史親氏は称賛している。

※著者の童門氏は、作品『小説 上杉鷹山』の単行本の“あとがき”で、自分が、上杉鷹山(治憲)にのめり込んだのは、「ウエスギ・ヨーザンは、私の最も尊敬する日本人」と語った故ケネディ大統領の一言を知ったこと、および、心身障害者の妻を限りなくいたわり、その愛情を藩政全般に敷衍していたことを、知ったためだと記している。

本書によって、江戸時代中期の米沢で偉業を達成した鷹山の姿にふれ、ときに感動の涙を流しつつ、現代社会の様相と重ね合わせてみるのも一興であるかもしれない。

さらには、歴史伝記小説を読む楽しさを知り、童門氏の他の作品に手を伸ばしてみるのもよい。

・温故知新という言葉があるように、過去を探ることは現在を知る上で役に立ち、ひいては未来の展望にもつながっていく。

すぐれた人物の存在性や業績を、小説の形式を通して読む行為も、また温故知新の一環にほかならない。

(そこには作者の認識が付加されている。そして楽しみ感動しながら、人物像の深奥に迫れる。それが最大の効用であろう。

★童門冬二氏の作品には次のようなものがある。

〇歴史上の人物に着目した作品

・『小説二宮金次郎』

・『足利尊氏―南北太平記』

・『小説太田道灌―江戸開発の知将も謀略を見抜けず』

・『小説川路聖謨』

・『小説伊藤博文』

・『近江商人魂』

・『北の王国』

・『平将門』

・『春日局』

〇幕末維新の時代の特性に材をえた作品

・『明日は維新だ』

・『維新の女たち』

・『竜馬暗殺集団』

〇新撰組を描いた作品

・『異説新撰組』

・『新撰組が行く』

・『新撰組の女たち』

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、660頁~668頁)

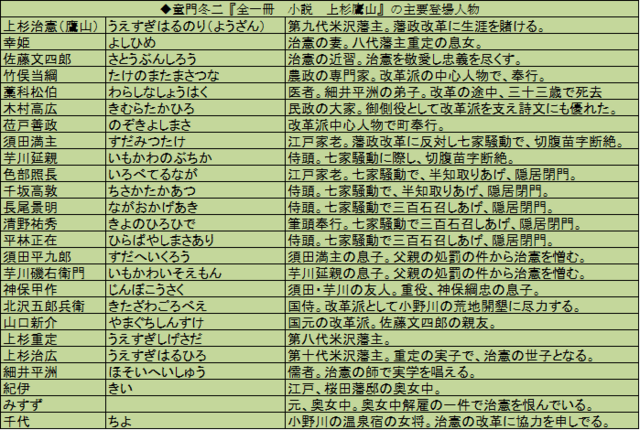

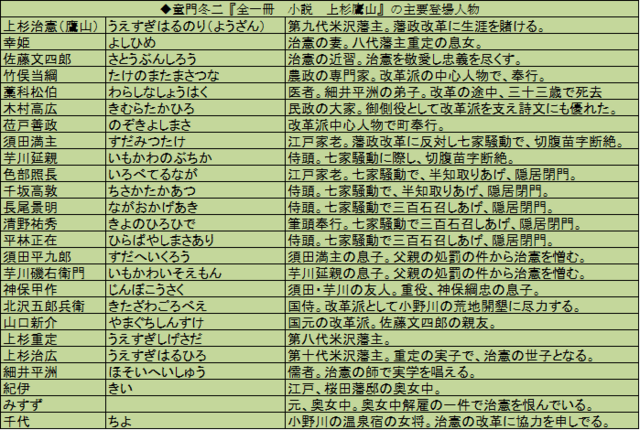

童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』の主要登場人物

・『小説 上杉鷹山』は、米沢藩を舞台に、その藩政改革と財政再建を主題にした物語である。

主役は、日向の小藩、高鍋3万石から名門上杉15万石の養子に迎えられ、やがて藩主の後を継ぎ、改革に取り組む上杉治憲(鷹山)である。

脇には治憲が抜擢した改革派の面々を配し、守旧派の藩重役を中心とする反対派と対決させ、この物語は展開する。

治憲が17歳で藩主を継いだとき、米沢藩は、財政危機から、藩籍返上の瀬戸際にあり、藩内は退嬰的な空気に支配されていた。

この青年藩主は、率先垂範して勤倹節約、一方、殖産興業を奨め、貧窮のドン底にあった藩を再建した名君であった。

◆童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』の主要登場人物

上杉治憲(鷹山) うえすぎはるのり(ようざん) 第九代米沢藩主。藩政改革に生涯を賭ける。

幸姫 よしひめ 治憲の妻。八代藩主重定の息女。

佐藤文四郎 さとうぶんしろう 治憲の近習。治憲を敬愛し忠義を尽くす。

竹俣当綱 たけのまたまさつな 農政の専門家。改革派の中心人物で、奉行。

藁科松伯 わらしなしょうはく 医者。細井平洲の弟子。改革の途中、三十三歳で死去

木村高広 きむらたかひろ 民政の大家。御側役として改革派を支え詩文にも優れた。

莅戸善政 のぞきよしまさ 改革派中心人物で町奉行。

須田満主 すだみつたけ 江戸家老。藩政改革に反対し七家騒動で、切腹苗字断絶。

芋川延親 いもかわのぶちか 侍頭。七家騒動に際し、切腹苗字断絶。

色部照長 いろべてるなが 江戸家老。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

千坂高敦 ちさかたかあつ 侍頭。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

長尾景明 ながおかげあき 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

清野祐秀 きよのひろひで 筆頭奉行。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

平林正在 ひらばやしまさあり 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

須田平九郎 すだへいくろう 須田満主の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

芋川磯右衛門 いもかわいそえもん 芋川延親の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

神保甲作 じんぼこうさく 須田・芋川の友人。重役、神保綱忠の息子。

北沢五郎兵衛 きたざわごろべえ 国侍。改革派として小野川の荒地開墾に尽力する。

山口新介 やまぐちしんすけ 国元の改革派。佐藤文四郎の親友。

上杉重定 うえすぎしげさだ 第八代米沢藩主。

上杉治広 うえすぎはるひろ 第十代米沢藩主。重定の実子で、治憲の世子となる。

細井平洲 ほそいへいしゅう 儒者。治憲の師で実学を唱える。

紀伊 きい 江戸、桜田藩邸の奥女中。

みすず 元、奥女中。奥女中解雇の一件で治憲を恨んでいる。

千代 ちよ 小野川の温泉宿の女将。治憲の改革に協力を申しでる。

小姓の佐藤文四郎

〇上杉治憲は、小姓の佐藤文四郎を呼ぶ。

・江戸藩邸で、孤立している者の名を書き出すように命じる。

(つまり、周囲と折り合いの悪い人間の名である)

・そして、その人間がなぜ、なかまはずれになっているのか、その理由も教えてほしいという。

※ふつうに考えれば、その名簿は、藩内の要注意人物一覧表だが、治憲は、藩内の多数派、つまり金魚の群ではなく狭い池の中を所狭しと泳ぐ少数派の魚を探してみようと思った。

※米沢本国にいる重職の顔色をうかがう者では駄目だった。

(つまり古いものを守ることだけに汲汲としている者では駄目だった)

⇒そこで治憲は、江戸藩邸の中で他と折り悪い者に目をつけた。

(癖のある人間で、本国の重職たちからきらわれている者のリストがほしいという)

(22頁~23頁)

・佐藤は豪快な青年だった。

ふつう、大名の小姓といえば、色が白く、女のような美少年が多いが、佐藤はそうではない。

色は真っ黒で、からだつきも武術で鍛えぬいているから骨太のうえに筋肉がどこを突いてもかたく盛り上がっている。(23頁)

・須田平九郎(須田満主の息子)たちからも、佐藤は憎まれていた。

こんどの人事で、おれたち若い人間を怒らせた最大のものが佐藤文四郎の近習登用だった。

そもそも小姓だの近習だのというのは、いつもお屋形のそばについている職で、客の前にもしばしば出る。当然、容姿が美しく、立居ふるまいに品があり、また、学問も深くなければならない。

ところが佐藤は、ずんぐりむっくりで、色はまっ黒け、肩は張って剣術ばかりやっているから、腕は筋肉のかたまりだ。とうていひとさまの前に出せるしろものではない。

あんな男を小姓にしていたのは、日本三百諸侯のうちでもうちのお屋形だけだぞ」と不平をもらしている。(171頁)

・江戸藩邸では、治憲のうしろで、細井平洲先生の講義をきかせてもらい、勉学させてもらった。平洲も、佐藤の朴訥(ぼくとつ)で、正直な気質を愛した。(359頁~360頁)

竹俣当綱

〇一覧表には、四人の名が書いてあった。

竹俣当綱、藁科松伯、木村高広、莅戸善政

(佐藤が挙げた四人は、治憲が注目していたのと、ほとんど一致していた)

そして治憲は佐藤が書いた「なかまはずれになった理由」を読んだ。(29頁)

以下、この4人について紹介しておこう。

〇竹俣当綱

・正義感の強い人物

⇒先代重定さまのころ、森平右衛門という者がいた。

森平右衛門は、もとは、わずか3石取りのいたって身分のひくいものであったが、重定さまに重用され、たちまち350石取りとなり、さらに藩政の権力を一手ににぎった。

その政策はすべて悪いとはいえなかったが、人事を勝手におこない、自分の縁者や一族で要職をひとりじめにした。さらに、公金を遊興に使うようなった。

・そこで、竹俣は森を刺殺した。

しかし、重定さまは激怒され、竹俣に切腹を命じた。

・それを藁科松伯が救った。

(藁科は医者。学問も深く、細井平洲先生の友人)

細井先生に事情を話し、細井先生は、奥方さま(重定夫人)の実兄である尾張中納言に働きかけて、竹俣の生命は助かった。

※竹俣は藩中では気まずく、米沢本国から出され、江戸の藩邸で冷メシを食うことになった。

※竹俣は気骨の士であると同時に、大変な農政の専門家である。(29頁~30頁)

・竹俣は、よく村をまわった。

農政家のかれは、土の間を歩くのが大好きだった。農民以上に土のことを知っていた。

田や畠の中で、よく、本気で農民と議論した。

(ただし、後半部分ではそのような竹俣ではなくなった)

・竹俣は、名臣として治憲の改革を助け、縦横に才略を活用して、きびきびと改革を進めた。

⇒農政指導だけでなく藩が抱えていた莫大な借財を、何人もの商人に頼みこんで、返済を延ばしてもらったり、植樹のための資金を提供してもらったり、漆、桑、楮(こうぞ)などの大規模な植樹計画を立てて、実行した。

・細井平洲招請にも労を惜しまなかった

・耕田、殖産、蓄米など、いちじるしい業績はすべて竹俣のものであった。人々は竹俣を称讃した。

※竹俣は治憲の信頼を一身に受けて、江戸藩邸のときから改革案の作成に加わった。

本国にあって執政に命ぜられ、改革の推進を殆ど一身に背負った。

竹俣はおどろくべき才人であった。

農業指導、地場産業の振興、財政運営、藩士の教育など、とにかく藩政のあらゆる面に才能を持っていた。

⇒治憲の考えていることを実行に移し、成果もあげた。

・しかし、竹俣も人に賞められつづけているうちに、次第に自分の功に酔った。そして堕落した。

(⇒どんなに優れた人間にも、好事魔多しというたとえがある。まして権力は魔ものである。権力に永く馴れていると、知らないうちに人間は堕落する。)

(563頁~564頁)

藁科松伯

・藩医であるが、むしろ学者。

⇒竹俣、莅戸、木村はすべてその弟子。

この学問のなかまを“菁莪社中”(せいがしゃちゅう)と呼んでいる。

・藁科は直言の癖があって、佐藤以上に誰にでもズケズケものをいう。

⇒それできらわれている。

・ちょっと、からだが弱いので、佐藤も心配している。(31頁)

木村高広

・硬骨の士で、竹俣と同じ志に生きる人。民政の大家。

・本国の重職方の評判はよくない。煙たいから。(31頁)

莅戸善政

・改革派中心人物で、町奉行。

・莅戸は硬骨漢であった。

貧乏な家に生まれ、先代の藩主重定の小姓に召し出されたとき、他の若者たちのように、新しい着物を買ってもらえなかった。父の着ていた古いよれよれの着物と袴をはいて出仕した。

・そして、先代の小姓になってからも、相変わらずいままでとおなじ服装をしているので、同僚の若者たちが、みんなで金を出しあい、それを持っていったところ、「そんな金があるなら、おれより貧乏な足軽たちにやってくれ」といった。

そして、藩主の重定の許しをえて、それ以後もその古いよれよれの着物で通した。

・莅戸にとって、竹俣は改革の労苦をともにしてきた同志であった。

・後に、竹俣が失脚したとき、莅戸も政治生命を絶ってしまう。

その莅戸が辞任したときに、歌を詠む。

「いまさらに みるも危うし丸木橋 渡りしあとの水の白波」

(よくも丸木橋から落ちなかったものよと、のちに莅戸は思い返してみてもゾッとすると述懐している)

(596頁~598頁、644頁)

※佐藤が書き出してきた人たちは、「藩内はみだし派」で、藁科松伯を核にしている正義派であった。

かれらの特徴は、次のような点である。

・藩に巣食う社会悪に怒りをもっている。

・そういうことに気がつくと、相手かまわず直言する。

・その態度が周囲に、特に重役たちにきらわれて、閑職に追いやられてしまった。

・しかし、それぞれに、学問・民政・農政の知識と技術をもっている。(31頁)

治憲の師細井平洲先生

・細井平洲(へいしゅう)は、治憲にとっても、少年時代の学問の師である。(109頁)

・細井平洲は、尾張国(おわりのくに)の生まれで、名は徳民(のりたみ)といった。

少年のころから京都に行って勉学したが、その期間は極度に生活をきりつめ、文字どおりの一汁一菜で通し、父から送られた学費は、ほとんど本に使った。

・故郷に帰るときは、ぼろぼろの着物で、からだも垢まみれ、まるで乞食のようだったが、馬を一頭引いていた。馬の背には、いままでに読んだ本が、馬が降参するほど沢山くくりつけられていた。

・二十四歳のときに江戸を出て、学塾をひらいた。

門人はすぐふえ、高山彦九郎などという変わり種もいた。

・平洲の学風は一応朱子学ではあったが、幅広い応用性を大事にした。

・「学問と今日(現実)とが別の道にならないようにすべきだ」というのが口癖であった。

(つまり、日常の実生活に役に立たないような学問は教えない、というのである)

・平洲は、治憲が十四歳のときに、その師として招かれた。

「政治の基は道義であります」ということを徹底して教えた。

⇒「政治をおこなう者は、まず徳を養わなければならない」という治憲の態度は、平洲の教えがしみついているからである。

・十七歳になって家督を相続した治憲は、相続早々に平洲から、「まず領内の孝子や節婦の表彰をなされよ。領民のはげみになります」という助言を受けた。

(358頁~360頁)

・平洲を治憲の師としてすすめたのは、藁科(わらしな)松伯である。

(竹俣、莅戸、木村たちといった改革派は、すべて松伯の門人であった)

・平洲は、松伯への追懐の情をこめて、次のような歌を詠んでいる。

「浮雲の あとをしるべに訪いくれば 忘れず山のかいもなかりき」

「苫(とま)の道と いうより袖の露をだに せめては人の形見とも見む」

・松伯は三十三歳で若死にし、その松伯の辞世は、次のような歌であった。

「おしかりき 命のきょうぞおおからぬ さだめなりける数と思えば」

(452頁~453頁)

童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』の魚の叙述

この小説は、「池の魚たち」と題して、魚の叙述から始まる。

〇「池の魚たち」より

上杉治憲は、江戸桜田にある藩邸の中で、じっと庭の池の中をみつめていた。

池の中には沢山の魚がいた。金魚もいれば鯉もいる。藩士のこどもが外の川や沼で釣ってきて投げこんだハヤやヤマベもいる。フナもいる。生まれや育ちで、魚の生きかたもずいぶんちがう。ちがいは、泳ぎかたにあらわれた。泳ぎかたが、池の中におけるそれぞれの魚の意気ごみであり、この世に対する態度であった。池の全体像をとらえ、悠々と自信に満ちて泳ぐ鯉、泳ぐよりも底に坐って怠けていることの多い金魚、ツー、ツーと狭い池の中を、むかし育った川と勘ちがいして泳ぎぬくヤマベやハヤ、何を考えているのかわからないような泳ぎかたをつづけるフナなど、みていてまったく飽きなかった。

飽きない理由は、治憲が、池の中の魚を藩邸の家臣に見立てているからである。それは治憲だけのひみつであった。そういう考えで魚を眺めていると実に面白い。

「色部照長や竹俣当綱などは、さしずめハヤだろうな。医者の藁科松伯や小姓の佐藤文四郎はヤマベだ。木村高広はひねくれているから、ゴリかな。しかし金魚も多い。特に国もとの米沢にいるのは金魚ばかりだ。泳がずにみんな池の底に坐っている。そういえば上杉家には鯉がいないようだ。藩全体をみわたして藩政を改革する鯉がいない。いや、私がそうならなければならないのだが、いまの私にはとてもそんな力はない。それに藩士の大部分は火中の栗を拾うのをいやがってみんな逃げ腰だ。私を助けようとする者はほとんどいない。一体、米沢藩をどうしようというのだろう。みんなは藩を潰してもかまわないと考えているのだろうか」

治憲は魚の泳ぎぶりをみながら、さっきからしきりにおなじ考えを頭の中でくりかえしてた。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、9頁~10頁)

池の中には沢山の魚がいた。

〇金魚~泳ぐよりも底に坐って怠けていることの多い

〇鯉 ~悠々と自信に満ちて泳ぐ

〇ハヤ ~ツー、ツーと狭い池の中を、むかし育った川と勘ちがいして泳ぎぬく

〇ヤマベ~ツー、ツーと狭い池の中を、むかし育った川と勘ちがいして泳ぎぬく

〇フナ ~何を考えているのかわからないような泳ぎかたをつづける

〇色部照長や竹俣当綱など~ハヤ

〇医者の藁科松伯や小姓の佐藤文四郎~ヤマベ

〇木村高広~ひねくれているから、ゴリ

※特に国もとの米沢にいるのは金魚ばかりだ。泳がずにみんな池の底に坐っている。そういえば上杉家には鯉がいないようだ。藩全体をみわたして藩政を改革する鯉がいない

〇「冷メシ派登用」より

治憲は、佐藤との会話で、魚の比喩を使った。

「魚の泳ぎかたが面白い。生き生きと泳ぐ魚、怠けて底に坐(すわ)りこむ魚。飽きないぞ、とりどりで」

治憲のこの言葉に、佐藤は、「さしずめ私は何でしょう、金魚ですか」ときいた。

すると、佐藤はハヤかヤマベで、清流の魚だ(沼や池の魚ではない)と、治憲は答えた。

そして、治憲は、いっしょに米沢へ行って、池で寝ている金魚を突っつく棒をもって、起こしてほしいといった。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、29頁)

〇「人形妻」より

治憲が、竹俣たち改革派に頼んだのは、早くいえば方法であった。

その方法は、何のためにおこなうのか。また、どうやって実施するのか。

いや、池の金魚のようになっている藩士群は、どうやってやる気を起こさせるのか。

治憲が何よりも苦しんだのは、藩士たちに、このやる気を起こさせることであった。

・上杉領は15万石である。しかし多すぎる家臣の俸禄の合計は13万3千石になる。

(いまでいえば人件費が歳入の88パーセントを占める予算を持つ自治体や企業があるだろうか。)

⇒その負担はすべて農庶民にのしかかる。あきれかえった農庶民は、法を犯してもよその国へ逃げだしてしまう。

・それなのに、藩士のほうは、自分たちだけの古い池で居心地のいい生活を送っていた。

特に重臣たちは、年を経た金魚のように泳ぎかたを変えなかった。

(泳ぎかたを変えることは、生きかたを変えることだ。そんなことがいまさらできるか)というのが、米沢の池に棲む古い金魚たちの思想であった。

・その古い池を、棒を持ってかきまわしに行こう、と決意したものの、治憲は決して短兵急にいきなりその池をかきまわしてはならない、と自分にいいきかせた。

それは、予想以上に自分をとりまく条件が悪いからである。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、56頁~57頁)

〇「普門院」より

関根街道から南へちょっと入ると、田畑の中に小さな普門院があった。

石段をたどり、草で葺いた門をくぐった。

治憲は、庭に出て、池の中の魚を見ていた。

「魚というのは面白いものだな」

入ってきた佐藤、須田、芋川の三人の、誰へともなく治憲はいった。

「この池には、鯉、フナ、金魚、ハヤ、ヤマベ、いろいろな魚がいる。よく見ると泳ぎかたにもいろいろ特徴があるようだ。金魚や鯉はもともと池に飼われているので、泳ぎはゆるやかだ。フナは、ちょっとどっちかとまどっている。ヤマベやハヤは、川の魚だから泳ぎかたも忙しい。それぞれ生まれ、育ったところがちがうのだから、いろいろな泳ぎかたがあっていい。しかし、池の中に長く入れられていると、川魚が次第に緩慢な泳ぎかたになる。たとえば、このヤマベも、すでに長くこの池に入れられているとみえて、金魚のようにゆるやかな泳ぎかたをしている。これはいいことか悪いことか、むずかしいな」

むずかしいな、と、治憲は自分からは結論をひかえているような話しぶりをしたが、治憲が何を話しているのかは、三人にはすぐわかった。三人とも、

(お屋形は、米沢城内の藩士のことを話している)

と直感した。

それは、藩庁を池に見立て、藩士を魚に見立てていた。その魚も古い魚と新しい魚に見立てている。新しい魚が、古い魚の影響によって、緩慢な泳ぎかたになるのを批判し、また、新しい魚をそうさせる古い魚をも批判している。どちらにしても、

(おれたちのことをいってやがる)

と、須田と芋川は思った。だから、

(相変わらず、嫌味なお屋形だ。若いくせに、説教ばかりしやがる)

と、たちまち不快になった。そして、

(会う早々こんな話をするようでは、どうせろくな用ではあるまい)

と腹が立ってきた。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、466頁~468頁)

治憲は、鯉、フナ、金魚、ハヤ、ヤマベの泳ぎかたに注目している。

〇金魚や鯉~もともと池に飼われているので、泳ぎはゆるやか

〇フナ ~ちょっとどっちかとまどっている

〇ヤマベやハヤ~川の魚だから泳ぎかたも忙しい。

※佐藤、須田、芋川の三人は、治憲が、藩庁を池に見立て、藩士を魚に見立てていることを直感した。

【補足:米沢鯉】

米沢市のホームページに、「米沢鯉」について、次のようなことが記してある。

米沢鯉の歴史は古く、今から約200年前の1802年に遡るという。

当時、「むくみ」や「乳不足」で悩む人達が蛋白質を補うため、わざわざほかの藩から鯉を求め医療に利用したことを知った、第9代上杉藩主・上杉治憲公(鷹山)は、養鯉の先進地である現在の福島県相馬市に伝授をこうため用人を走らせ、持ち帰った稚鯉を米沢城のお濠で育てたことが始まりとされている。

最上川上流の雪国ならではの清く豊富な水で3年間飼育された米沢鯉は、肉が良く締まり、泥臭さのまったくない良質の鯉で人気がある。

現在でも米沢地方でのお盆やお正月、結婚式等のお祝い事には、鯉料理は欠くことのできない料理の一つ。鯉のあらい、鯉こくなど数多くの料理法があるが、代表的なものは「うま煮」である。酒、しょう油、砂糖でトロトロとじっくり煮つめた風味は格別のものがある。

ところで、童門冬二氏の小説にも、観賞用の錦鯉(にしきごい)の話が出てくる。

山口新介は、学校に通っていたが、あまり学問が好きではないから、講義の間は、池のほとりで水中の魚を見ていた。

続きには次のように叙述されている。

ここにも他国に売り出す鑑賞用の錦鯉が飼われていた。上杉治憲が、

「米沢領内の池、沼、あるいは水田も利用して鯉を飼え」

とすすめたあの鯉である。いまではいたるところで育っていた。そして面白いことに、この鯉がどんどん売れた。

売れる先は、江戸である。

賄賂好きの老中首座田沼意次(おきつぐ)が、色彩鯉が好きなのだ。そこで、大名や大商人が、田沼に贈るために、米沢の鯉を買いあさった。

田沼の池は、たちまち鯉であふれた。池の中の鯉がいるのではなく、鯉の中に池がある、という状況になった。そうなると、大名、大商人は、自分たちの庭の池で鯉を飼い始めた。

田沼の真似をして、幸運や出世にあやかろう、というのである。

そして、誰がいいだしたのか、

「鯉は米沢のがいちばんいい」

という評判が立った。米沢の鯉はとぶように売れた。が、買手が問題である。また、鯉の落ち着き先が問題である。

治憲は、このへんを気にした。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、478頁~479頁)

このように、賄賂好きの老中首座・田沼意次(おきつぐ)が色彩鯉好きの話が出てくる。

長谷部史親(文芸評論家)氏は、「解説――すぐれた歴史小説の感動」において、田沼意次について、言及している。

江戸幕府は財政難に陥って、享保元年(1716年)に八代将軍の座についた吉宗が享保の改革を行い、中興の祖として幕政を整備する。だが倹約によって引き締められた綱紀が、時が経つにつれ緩む。享保の改革から約半世紀後の明和6年(1769年)、幕政の実力者として頭角をあらわした田沼意次が老中格となる。

田沼意次は、当時としては国際感覚にすぐれた傑物だったが、そのかたわら賄賂政治の元凶と見なされるのが一般的である。彼は天明6年(1786年)に失脚するまで、幕府内で権勢をほしいままにした。この20年あまりに及ぶ田沼時代は、若き日の鷹山が第9代米沢藩主として力を注ぎ始める時期と重なっていると、長谷部史親氏は解説している。

そして幕政では田沼意次の失脚と同時に、松平定信が寛政の改革に取りかかったものの、さほど有効な結果を生み出さなかった。このあと水野忠邦による天保の改革も、ほとんど失敗に帰したのは周知の通りである。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、662頁~663頁)

これらの改革についての童門冬二氏の解釈は、後述する。

治憲の藩政改革の骨子について

治憲の藩政改革の骨子について、童門氏は次のように整理している。

〇藩政窮迫の実態を正確につかむこと。

〇その実態を全藩士にしらせること。

〇実態克服のための目標をしっかりかかげること。

〇しかし、目標実現のためには、藩主としての治憲の能力と現在の藩の力には限界があり、藩士全員の協力が必要なこと。

いまの経営行動パターンに合わせれば、次のようになるという。

〇企業目標の設定

〇それに必要な情報の公開と分析

〇解決策の考究とそれを妨げる障害の認識

〇障害克服のためのモラールアップ、全社員参加

改革の骨子を決めておいて、その具体化のために、当面ふたつのことが大事だった。

〇そのひとつは、米沢へ行く前に、まず、江戸の藩邸で改革を実行すること

⇒つまり、隗(かい、いいだした人)より実行せよということ

〇もうひとつは、人が要る、ということ。

(これは一応、佐藤文四郎の進言で、菁莪社(せいがしゃ)の協力を得た)

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、58頁)

「断行」(59頁~104頁)の章では、冷メシ組がまとめた改革案の大要が示されている。

一、伊勢神宮の参拝は、いちいち米沢本国や江戸から使者を派遣しない。ちかくにいる京都留守居役の仕事とする。

一、年間の祝いの行事は全部延期する。

一、藩がおこなってきた宗教上の行事はすべて延期か中止する。

一、衣類は木綿のものにする。

一、食事は一汁一菜とする。ただし、歳暮だけは一汁二菜を認める。

一、贈答の習慣は一切禁止する。

一、建物などの修理は、公務でよく使う場所以外認めない。

一、幸姫(よしひめ)殿もふだんは木綿の衣類を着ること。

一、奥の女中は九人に減らすこと。

改革案の骨子は、上杉家がいままで守ってきた形式主義を粉々に砕くことであった。

治憲は、この案に誓詞をそえて、さっそく米沢の白子神社に納めようと告げた。

※明和4年(1767年)9月13日づけで、上杉治憲が奉納したこのときの誓詞は、それから125年後の明治24年8月に、はじめてその存在が知られた。

それまで白子神社の箱の中に深く納められていた。

治憲の誓詞には、

「国家が衰微して、国民が衰えてしまったので、このたび大節倹をおこないたい。このことは色部照長(江戸家老)も同意してくれた……」と書いてある。

ちなみに、色部はやがてこの誓詞にそむくような行動に出る。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、59頁~61頁)

藩政改革の具体策

一、伊勢代参は、距離的に近いところにいる京都留守居役におこなわせること。

一、神仏社寺に対する行事は、すべて当分中止すること。

一、年間の祝事もすべて延期すること。

一、行列はもっと減員すること。

一、邸内では木綿の衣類にすること。

一、食事は一汁一菜にすること。ただし歳暮だけは一汁二菜にすることを認める。

一、贈答は一切禁止すること。

一、住居、台所、馬小屋など、あるいはふだん使わないところの補修は、ほんのかんたんなものにすること。

一、幸姫も木綿を着ること。

一、奥女中は九人に減らすこと。

冷メシ組のつくった案を治憲は一項目ずつ読みあげた。

策の底を流れているのは、“虚礼廃止”である。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、65頁)

この藩政改革案に対する重臣たちの結論は次のようなものだった。

【重臣たちの結論(千坂高敦)】

〇まず、このような大事なご改革案を、米沢本国のわれわれにはひとことも相談なく、江戸で勝手に作成したこと。

〇つぎに、江戸でのご改革の趣旨は、お屋形が自らお告げになったのに、米沢本国においては重職の私が告げたのでは、いかにも本国の家臣を軽く考えているようにとられること。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、143頁)

それに対して、治憲は、自らの限界を認めつつ、城の大広間で説明した。

【藩主としての治憲の限界】

(1) 私は大藩の生まれではなく、九州の小藩の生まれである

(2) 若年である

(3) 経験が非常に不足している

(4) 米沢藩を継いだものの、米沢本国には初めて入って来て、米沢の実態を全然知らない

(5) 今日、広間に集まってもらったおまえたちとは初対面であり、江戸藩邸でいっしょにくらした者のほかは、ほとんど誰をも知らない

(6) 同時におまえたちの方も私をまったく知らない

この広間でみんなに頼むことは、指示・命令ではなく、協力の要請である。

そして治憲は「三助」を提案する。

「三助とは、

一、自ら助ける。すなわち自助。

二、互いに近隣社会が助け合う。互助。

三、藩政府が手を伸ばす。扶助。

の三位一体のことである」とする。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、151頁、153頁)

改革派(冷メシ組、“奸物”)VS重臣たち(“米沢の老金魚たち”)

改革派(冷メシ組、“奸物”)VS重臣たち(“米沢の老金魚たち”)について、ここで整理しておこう。(主要登場人物を参照のこと)

<改革派(冷メシ組、“奸物”)>

佐藤文四郎 さとうぶんしろう 治憲の近習。治憲を敬愛し忠義を尽くす。

竹俣当綱 たけのまたまさつな 農政の専門家。改革派の中心人物で、奉行。

藁科松伯 わらしなしょうはく 医者。細井平洲の弟子。改革の途中、三十三歳で死去

木村高広 きむらたかひろ 民政の大家。御側役として改革派を支え詩文にも優れた。

莅戸善政 のぞきよしまさ 改革派中心人物で町奉行。

<その他の改革派>

北沢五郎兵衛 きたざわごろべえ 国侍。改革派として小野川の荒地開墾に尽力する。

山口新介 やまぐちしんすけ 国元の改革派。佐藤文四郎の親友。

<重臣たち(“米沢の老金魚たち”)>

須田満主 すだみつたけ 江戸家老。藩政改革に反対し七家騒動で、切腹苗字断絶。

芋川延親 いもかわのぶちか 侍頭。七家騒動に際し、切腹苗字断絶。

色部照長 いろべてるなが 江戸家老。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

千坂高敦 ちさかたかあつ 侍頭。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

長尾景明 ながおかげあき 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

清野祐秀 きよのひろひで 筆頭奉行。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

平林正在 ひらばやしまさあり 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

<重臣たちの息子>

須田平九郎 すだへいくろう 須田満主の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

芋川磯右衛門 いもかわいそえもん 芋川延親の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

神保甲作 じんぼこうさく 須田・芋川の友人。重役、神保綱忠の息子。

「重役の反乱」

「重役の反乱」(284頁~318頁)では、上記の重臣たちの反乱について、述べている。

【治憲への論難】

〇そもそも、ご政治の本体は家臣への賞罰にあります。しかるに、最近のお屋形さまの賞罰はすべて筋ちがいです。

〇先年、ご籍田(せきでん)の礼までとらせられて、領内の諸所に新しい田畑をひらかれましたが、一体、どれほどの実りがあったでしょうか。

〇ご自身、一汁一菜の食事や、木綿の衣類でお通しになっておられますが、そんなことは小事中の小事で、ご政治とは何のかかわりもありません。

〇小野川の開拓地で開拓の士に酒の酌をなさったことや、先日、福田橋で橋の修理に当たっていた士庶に、礼をなされ、しかも下馬してお渡りになったことなど、下世話でいう“こどもだまし”の類であります。

※武士が土を耕し、橋の修理の工夫になるということは、米沢藩だけでなく、当時の266もある日本中の藩にとっても前代未聞のことだという。

【重役たちの要求】

一、御生活を越後風に改めおとなしくして下さい

一、もの堅く厳正なる者をお用いになって下さい

一、今なさっていることを一切中止して、誠実な藩政に戻して下さい

一、口先ばかりの理屈をお捨てになって、重厚な政策をおとり下さい

一、賞罰の誤っていることを、深く反省して下さい

一、目下、米沢の国風は、しまりがなくて、いたずらにひそひそとしております。活気もなく、騒々しくて仕方がありません。人心も、向上心がなく、ふわふわ浮気が多くなっております。忠信がなくなってすべて追従(ついしょう)に終っております。これらはすべて竹俣はじめ侫人奸人たちの余毒です

一、竹俣、莅戸をはじめ侫奸の者をお退け下さい。われわれほど、国政に精通して、国を中興できる者はおりません。しかし、われわれは口べたで、文学も心得ないために、今退けられておりますけれども、現在藩政を取り仕切っているような侫奸のきもちはまったくございません。われわれをお用いになれば御政道も正しくたちなおると思います

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、309頁~312頁)

第八代米沢藩主、つまり養父の上杉重定は、養子の治憲に味方した。

「ここまで、あなたが苦労されていようとは思わなかったのです。まったくもって不届至極、あれが高禄を食(は)む重役かと思うと、なさけなくなります。」

他家から入り、底をついた米沢藩の財政再建を、一身の肩に負っているこの若い養子に、重定はていねいなことばを使う。それは、障害児として育った娘の幸(よし)にも、治憲が人の及ばない愛情を注ぎつづけてくれていることへの感謝のきもちも、含まれていた。

そして、重定は、重役どもの処断を治憲にゆだねた。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、317頁~318頁)

「処分」

「処分」(319頁~346頁)では、治憲が重臣たちを処分したことを記す。

安永2年(1773)7月1日に、治憲は判決を下した。

「おまえたちがさし出した建言書について、全藩士にたしかめた。しかし、おまえたちがいうような事実はまったくない。民もまた藩の方針によく帰服している由である。即ち、おまえたちは重職の身を忘れ、それぞれの非念によって徒党を組み、上をあざむき、下をもあざむいた。よって急度(きっと)仕置を申しつける」

仕置は、

切腹 須田満主、芋川延親

隠居・閉門・半知召上げ 千坂高敦、色部照長

隠居・閉門・知行のうち三百石召上げ 長尾景明、清野祐秀、平林正在

※きびしい判決であった。

切腹がふたりも出たことには、さすがに全藩士も動揺した。

そして、治憲が一旦筋を通すとなると、果断に厳刑を下す一面があることを、身にしみて知った。

たかをくくっていた七人にとって、茫然とするきびしい断罪であった。

治憲からすれば、七人の書いたことが不当であっても、その背後に多くの支持者がいて、書かれたことが多くの藩士の意見であるなら、治憲は潔く藩主の座を去り、高鍋に帰ろうと思っていたのである。藩士世論の支持のない改革は、進みっこない。本当にそれが藩士世論であるならば、言い訳をせずにだまって去ろうと心に決めていたのである。しかしちがった。治憲は怒った。上に立つ者が、下の者のきもちが代弁していると称して、まったくの嘘をついて、自分たちに都合のよいようないい方をしたことが、治憲を怒らせたのである。

※きびしい処分を実施してからちょうど2年目の、安永4年(1775)7月3日に、治憲は須田・芋川の家は、それぞれ遺児の平九郎と磯右衛門に継がせる。そして両家の系図や重宝の刀を返し、新知二百石を与える。

また、閉門中の色部・千坂・長尾・清野・平林らも罪を許し、それぞれ嗣子に家を継がせる。しかし、そこへ行くまでの二年間は、七家は治憲を恨んだ

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、341頁~343頁)

ここで、もう一度、主要登場人物の中で、重臣たちおよびその息子を列挙しておく。

須田満主 すだみつたけ 江戸家老。藩政改革に反対し七家騒動で、切腹苗字断絶。

芋川延親 いもかわのぶちか 侍頭。七家騒動に際し、切腹苗字断絶。

色部照長 いろべてるなが 江戸家老。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

千坂高敦 ちさかたかあつ 侍頭。七家騒動で、半知取りあげ、隠居閉門。

長尾景明 ながおかげあき 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

清野祐秀 きよのひろひで 筆頭奉行。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

平林正在 ひらばやしまさあり 侍頭。七家騒動で三百石召しあげ、隠居閉門。

須田平九郎 すだへいくろう 須田満主の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

芋川磯右衛門 いもかわいそえもん 芋川延親の息子。父親の処罰の件から治憲を憎む。

北沢五郎兵衛の説いた「孟子」の教え~「新しい火を」より

主要登場人物の中に、改革派として小野川の荒地開墾に尽力した人物として、北沢五郎兵衛という国侍が挙げられている。この人物について述べておこう。

小野川の温泉宿の女将である千代(ちよ)は、小野川の学校に通っている。

小野川開墾地の采配をとっている北沢五郎兵衛が先生である。

(北沢は、板谷宿の失策で切腹しなければいけなかった身を、治憲に救われた人物であった)

その北沢が塾をはじめたのである。

ただ鍬をふるっていても駄目で、何のために鍬をふるうのか、やはり学問をしなければいけない、という。

開墾地に住む藩の侍の子に限らず、誰が来てもよいとし、千代も通うことにしたようだ。

〇北沢が使う教材は、「孟子」だけであった。

孟子は、人間は誰でもその性は善である、他人に対するやさしさを持っている、しかし、何らかの理由で、そのやさしさが表に出ないことがあると説いている。

そのやさしさを素直に出しあうために、もういちど、孟子を勉強しあおうと、北沢は考えた。

北沢は、孟子が書いた“井戸に落ちるこども”の話をよくした。

人が井戸のそばを通りかかったとき、いましもこどもが井戸の中に落ちようとしている。そのとき、それを見た人はどうするか。衝動的にこどもを助けに走るだろう。

そういう人間の自然な心を、孟子は“忍びざるの心”といった。見ているには忍びないという意味である。

〇人間が他人の役に立つためには、まず、この忍びざるの心を持つことが必要だ。井戸に落ちかかるこどもがいたら、衝動的に走り出すやさしさを持つことから始めなければならない。

この開墾地で、そのやさしさをまなぼうと、北沢は説いた。

つまり、孟子の“忍びざるの心”を例に、他人のやさしさを教えた。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、377頁~379頁、395頁)

「竹俣処断」~泣いて馬謖を斬るの故事

汚れ役をになった竹俣を治憲は処断した。

治憲は、清い政治を貫いた。

米沢を再びにごった沼にしてはならぬ。米沢藩の改革は領民のために清い方法で行う。

領民の眼にいささかの汚れを見せてはならない。

そして治憲は、「私は馬謖(ばしょく)を斬(き)る。泣いて斬る」といった。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、595頁)

【補足:「泣いて馬謖を斬る」】

・これは、「泣いて馬謖を斬る」という故事である。

規律を守るために、私情を離れ涙をのんで愛する者を処分するという意味である。

・語源としては、『蜀志』諸葛亮伝などに見るように、次のような故事である。

三国時代、蜀の諸葛孔明(しょかつこうめい)は、腹心の部下であった馬謖(190―228)が命に背いて大敗を喫したことから、軍律違反のかどでやむなく斬罪に処した。

(『明鏡国語辞典』より)

・英訳すると、次のようになるようだ。(『プログレッシブ和英中辞典』より)

mete out justice to an offender, regarding discipline more important than personal feelings

【単語】

mete (他動)<賞・罰など>を[…に]割り当てる、<罰・報酬>を与える

(名)計測、計量

offender (名)(法律上の)犯罪者、違反者

竹俣の罰は、

「竹俣の一切の役を免ずる。本人は終身禁固にせよ」

というものだった。

本来なら、重大な過失なので切腹だったろう。

しかし、藩政改革の功績を勘案して、治憲は寛大な処分にした。

莅戸善政が、治憲の命を江戸から米沢へ急行して伝えた。

(莅戸は、竹俣にこの判決をいい渡すと、盟友にかかる罰を申し渡して、おめおめと役はつとめられぬ、といって、辞職した。つまり竹俣の失脚は、そのまま硬骨漢の莅戸の政治生命も絶った。)

罰せられた日、竹俣は54歳であった。

竹俣は芋川邸に幽閉されること3年で、後に自分の家に帰ることを許されたが、謹慎は解かれなかった。

10年の禁固刑に処せられて、寛政5年(1793年)に死んだ。65歳であった。

禁固中、竹俣は歌を詠んだ。

積もる園 いつかは我が身に白雪の

今日の寒さを訪(と)う人もなし

竹俣は幽閉中もいろいろな改革論を書き、「長夜寝語」「樹養編」「文武論」「政談夜光集」などの政務要書数十巻を書いた。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、595頁~599頁)

<著者・童門冬二氏のコメント>

・「トップの信頼を一身に集めて、自分ではそのつもりでなくても、権力が集中していると見られれば、まわりの人間が放っておかず、寄って集(たか)って堕落させてしまう典型的な例であった」(600頁)

・根まわしとか、仁義を切るというような古いしきたりに、竹俣はひきずられた。竹俣にもそういう古さが残っていたと、童門氏はみている。つまり、目前の現実に即応して、改革理念の偉大さを忘れた人物、それが竹俣だった。

そして、トップ側面の補佐役の責務として、現代に即して、次の点を童門氏は列挙している。

・社会状況の変化で、所属企業に何がもとめられているのかを知り、

・そのニーズに応えるには、いまの企業目的や組織や社員の意識が、それでいいのかどうかを反省し、

・それをどう改革して、上を補佐し、下を指導するか、これらを自分で的確に把握することが大切であるという。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、600頁~601頁)

「伝国の辞」

天明5年(1785年)2月3日、上杉治憲は幕府に隠居を願い出た。

治憲は、自身が上杉家の養子に入ったときから、漠然と考えていた。

(上杉の家は、なるべく早く上杉の血筋の人間に渡さなければならない、と。)

九州の日向高鍋(ひゅうがたかなべ)の、3万石の小大名の家から、米沢15万石の大名に入ったのだから、ふつうなら、あくまでも自分の血筋の者に相続させようとするだろう。

こう思うのが、人情だ。

しかし、治憲はそうは考えなかった。

そして、治憲が、上杉家の血筋の人間に上杉家を渡したい、という思いが具体的にうながされたのは、治憲が養子に入った後に、養父重定に実子が生まれたことであった。

治憲は、この子が13歳になったとき、自分の世子とした。

振り返ってみると、治憲が家督を継いだとき、17歳だった。

米沢へ本国入りしたのは、19歳のときである。

米沢藩士や藩民からみれば、足りないものだらけの藩主であった。

〇若い

〇九州のちっぽけな大名の家から養子にきた

〇米沢のことは何も知らない

〇米沢の家臣は誰も治憲を知らないし、治憲もまた家臣の誰も知らない

しかし、この若い養子藩主は、民は国の宝だと思って、上杉家の再建を実行した。

藩士ひとりひとりが改革の火種になり、他人の胸にその火を移してほしいと願いつつ、改革を進めていった。

治憲が進めた地場産業で、領民たちはうるおっていった。そして領民たちは、若い養子藩主が愛情と思いやりのある人間であることを知った。

しかし、竹俣当綱(たけのまたまさつな)の事件が持ち上がったとき、治憲は大きな不安におちいった。

それは、改革派が、新しい権力を持った派閥と見られているということであった。

(治憲は古い派閥をこわし、藩を風通しのいい職場にするために改革を始めたが、それをこわす勢力を、藩士や藩民の中には新しい派閥だと思う者もいた)

治憲は竹俣を罷免した。

治憲が、隠居しようときもちを強めたのは、改革派が治憲を頼りにしすぎる、と感じたからであろうと、童門氏は推測している。

そのことが、もっとも端的に現われたのが、世子治広(はるひろ)に対する教育係の木村高広の態度であった。

治広が13歳のときに、正式に世子にすることを幕府にとどけ出た治憲は、教育係に硬骨漢の木村高広をつけた。が、結果として、この人選は失敗だった。

木村の頭の中には治憲の映像しかなく、世子教育の基準(ものさし)は、すべて治憲の言行であった。

江戸藩邸で世子の教育を、よろしく頼むと、治憲に命じれられたとき、木村が決意したのは、「治広さまを、治憲公のように仕立てあげよう」ということであった。

木村から見れば、13歳の治広は、まるで駄目な少年だった。木村は、何かと治憲をひきあいに出して、“ぐうたら二代目”を責めた。治広は自信をなくし、木村の言葉に食傷し、屈辱感を味わった。

木村の教育が19歳になるまでつづいたから、治広は、完全にかたくなになってしまった。治広は、木村に対して強硬になり、反抗的態度を露骨にした。

木村は、治広の教育に失敗したことを知る。

木村は辞職し、家にこもった。硬骨漢で剛直な木村は、治広にきらわれたことで、お屋形さまに申し訳ないと思い、自刃したそうだ。木村は52歳であった。

治憲には、衝撃であった。「火が消えた」と思ったことであろう。

治憲の周囲には、もう殆ど人がいなくなった。

●藁科松伯がまず最初に死んだ。

●竹俣当綱が堕落して職を去った。

●その責任を感じて莅戸善政も辞職した。

●そしていままた木村高広が自刃した。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、606頁~616頁)

改革政策の復活

鷹山は、莅戸善政を登用して、彼に神保甲作、あるいは黒井忠寄らを配して、表面は治広体制を強化しながら、内実は鷹山が政治指導をした。

かつての改革政策を復活し、養蚕を奨励し、その他の国産品を振興し、医学館も建て、堰をつくり、村々に伍什組合をコミュニティとして組織させ、つぎつぎと富民を実現していった。藩政は再び安定した。

このころ、幕府は田沼意次の賄賂政治が終り、そのあと始末のために、八代将軍徳川吉宗の孫で白河藩主の松平定信が老中となり、改革をおこなっていた。しかし、余りにも商業を無視し、また、ただ幕府の財政再建だけを目的にする定信の改革は、あきらかに失敗の道をたどっていた。定信はやがて失脚した。国民は、

「白河の清い政治よりも、元の濁った田沼が恋しい」

と落首した。

こういう中で、上杉鷹山の改革は着々と成功していた。これは二百六十余もある日本の藩の中でも珍しいことだった。

<童門冬二氏のコメント>

童門冬二氏は、上杉鷹山を次のように見ていた。

・どんな絶望的状況にあっても複眼の思考方法を持ち、歴史の流れをよく見つめるならば、閉塞状況の中でも、その壁を突破する道はあるのだということを、鷹山は示したという。

・鷹山は、決して人情一辺倒のトップではなかったとみる。

かれは、はるかに柔軟な思考と、果断な行動力を持っていた。そしてそれをおこなうのに、徳というシュガーコートをまぶした。

(しかしその徳は、かれの生来のものであり、メッキではなかった。まやかしものではなかった)

・率先垂範、先憂後楽のかれの日常行動は、多くの人々の心をうった。かれが、贋物(にせもの)でなく、本物の誠実な人間であったからである。

・世の中が湿っぽく、経済が思うように発展しないと、人々は、どうしても他人を責めたり、状況のせいにしたりすることが多い。しかし、鷹山はそれを突破した。鷹山の藩政改革が成功したのは、すべて、「愛」であったという。他人へのいたわり・思いやりであった。藩政改革を、藩民のものと設定し、それを推進する藩士に、限りない愛情を注いだとみる。

鷹山が甦らせたのは、米沢の死んだ山と河と土だけではなかった。かれは、何よりも人間の心に愛という心を甦らせた。

・そして、徳川幕府による三大改革についても、コメントしている。

人間の心に愛という心を甦らせることなくしては、どんなにりっぱな藩政改革も決して成功はしない。鷹山の治績は、そのことを如実に物語っている。

そして、それは徳川幕府による三大改革が、特に白河楽翁といわれた名君の松平定信の寛政の改革と、水野忠邦による天保の改革が、余りにも明確に失敗した例によってもはかり知れるであろうとする。

名宰相といわれたこのふたりは、幕臣に対しても、民に対しても愛情を欠いていたといい、それが改革を失敗させた主因であると童門氏はみる。鷹山は、その轍を踏まなかったという。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、650頁~652頁)

「鷹の人」

童門氏の小説は、「鷹の人」章で終わっている。どのように描いているのか?

上杉治憲、佐藤文四郎、山口新介の三人は、板谷峠の宿駅に行く。それは、灰の中から火種を見つけた思い出の場所であった。季節は春で、里では一斉に花が咲いていた。死の国、灰の国だった米沢は緑と紅の色に染まっていた。

一羽の鳥がとんでいた。天を悠々と舞っていた。天がまるで自分ひとりのもののようにだ。

「鷹だ、珍しい」

佐藤がいった。うなずいた山口が、

「まるでお屋形さまだ……」

とつぶやいた。そして、天に舞う鷹を仰ぎ見たまま、こんなことをいった。

「お屋形さま、藩政に何かあったときは、あの鷹のようにさっと降りてきてください」

鷹山は何もいわなかった。何もいわずに微笑んでいた。しかしその眼の底には、米沢への深い深い愛情が湛えられていた。

鷹山は、はるか下方の米沢に目を移した。そしていった。

「美しい国だ」

……

文政5年(1822年)2月12日、鷹山は病を得て床に就いた。そのころは、治広から斉定に家督が継がれていたが、ふたりはもちろん、家臣団のすべては深く憂慮した。しかし、3月12日の早暁、丑の刻に、鷹山はついに冥界に旅立った。72歳であった。廟号を、

「元徳院殿聖翁文心大居士」

という。

鷹山が振興した米沢織、絹製品、漆器、紅花、色彩鯉、そして笹野の一刀彫りにいたるまで、現在もすべて健在である。鷹山の墓は旧米沢城内にある。

(完)

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、653頁~659頁)

余談~上杉鷹山とジョン・F・ケネディ大統領

アメリカのジョン・F・ケネディ大統領が日本人記者団と会見した際に、

「あなたがもっとも尊敬する日本人は誰ですか」

と質問された。

そのとき、ケネディは即座に、

「それはウエスギヨウザンです」

と答えたという。

ところが残念なことに、日本人記者団のほうが上杉鷹山という人物を知らず、

「ウエスギヨウザンて誰だ」

と互いにききあったというエピソードがある。

ケネディは、日本の政治家として、鷹山の姿に、理想とする政治家の姿を見たのかもしれない。

(日本の政治家として、何よりも国民の幸福を考え、民主的に政治をおこない、「政治家は潔癖でなければならない」といって、その日常生活を、文字どおり一汁一菜、木綿の着物で、鷹山は通した)

ただ、ケネディが鷹山に関心を持ったのは、おそらく英訳された治憲の「伝国の辞」を読んだためらしい。

(内村鑑三が、英文で、鷹山を紹介したからである)

【付記】

天明五年二月六日 治憲の隠居 治広の相続を許可

「人君の心得」 三条を示した

世間は「伝国の辞」と呼んだ。

童門氏によれば、鷹山の考えは藩機関説だという。

藩は人民の合意を、実行するための機関だとする。

およそ200年ほども前に、こういう民主主義的な考え方を表明したことは、徳川幕藩体制下では稀有(けう)のことであった。また、鷹山の思想がどれほど思い切ったものであったかを示している。

まだ、近代民主主義が発達しているわけでもなく、鷹山がまたそんなことを知るわけもない。

あくまでも鷹山の独創であったと、童門氏はみている。

そして、日本人よりもむしろアメリカ人のケネディのほうが、敏感に、しかも実感をもって鷹山の考えを汲み取ったとする。

(童門冬二『全一冊 小説 上杉鷹山』集英社文庫、1996年[2007年版]、619頁~621頁)