(2023年3月26日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の各章の内容である。つまり、宋代の書について取り上げてみる。

●第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

●第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

●第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

●第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

●第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘稿」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

・蘇軾の「黄州寒食詩巻」について

・蘇軾の「黄州寒食詩巻」

・「黄州寒食詩巻」の臨場

・蘇軾の「黄州寒食詩巻」の可撓性

・<無力>の造形

〇第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

・黄庭堅の「松風閣詩巻」の解説

・黄庭堅の「松風閣詩巻」の「角度」

〇第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻

・中国書史における黄庭堅の書の重要性

・黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」

・書論について

・黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」の書史上の位置

〇第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

・宋代の書

・米芾の歴史的エピソード

・米芾の「蜀素帖」

〇第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

・宋徽宗の「夏日詩」

・痩金体と活字

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

蘇軾の「黄州寒食詩巻」について

石川九楊氏の「黄州寒食詩巻」に対する理解を紹介しておきたい。

蘇軾の「黄州寒食詩巻」には、初唐代の楷書に見られた、均整のとれた整斉の美はもうなく、また「自叙帖」の背後に透けて見える「草書千字文」の均衡もない。文字の大小や速度感や一部の字画の極端な伸長は狂草で経験ずみであるが、構造的に長体、扁平体入り混じることはもとより、垂直・水平の整斉美を本質とする書が「左に伸び、右に縮む」、どう見ても均衡をとる気配がない(石川氏によれば、蘇軾の書の特徴である「左に伸び、右に縮む」という評言は清の姚孟起「字学憶参」に見えるという)。

狂草「自叙帖」にもむろん長体、扁平体はあるが、あくまで正方体の周辺上でのものであるが、蘇軾の「黄州寒食詩巻」においては、長体や扁平体が基本形であり、斜体とでも呼ぶべき形が多い。つまり「黄州寒食詩巻」の書は「正方体」に角度をもった力が加わり、字形は斜体化し、その上で垂直に伸び、縮んでいる姿である。

そして、蘇軾、黄庭堅、米芾の書は王羲之に始まり、初唐代に典型を見せる整斉なる造形に角度を加えこれを変形した。この点、清の姚孟起は、「蘇書は左に伸び右に縮み、米書は左に縮み右に伸ぶ」と言ったが、石川氏はこれに倣って、黄書は「左に伸び右に伸ぶ」と表現している。蘇軾は内在的に王羲之を組織していたがゆえに、いささかいじけて字形上に歪(ひず)みをきたしたが、黄庭堅と米芾は、垂直、水平、それらに角度をもつ左はらいや右はらい方向をも一段と伸長させることによって、つまり字画を四方八方に伸長もしくは縮短することによって、いわゆる「晋唐風」を脱し、かつそれぞれ固有の筆蝕の姿を曝すことになった。しかし、そこにはまた後代の古典(モデル)となるような、それぞれのいわば型とでも言うべき安定性を伴っていたという。

(石川、1996年、33頁、37頁)

さて、蘇軾の「黄州寒食詩巻」は書にしか見られない固有の表現の容量がとても大きいが、それゆえ、この書の味に馴染んだ人にとっては、酒や煙草などに似て、泥沼の中毒症状に陥るような危険な書でもあると評している。

また、蘇軾と黄庭堅の書を比べてみると、蘇軾の「黄州寒食詩巻」については、学んだからと言って、あまり実りあるものが手に入るような書ではなく、また学ぶことのできない書である。それに対して、黄庭堅の「松風閣詩巻」や「李白憶旧遊詩巻」は後世の我々がモデルとして学ぶに足る、それまでの書には見られない新しい筆蝕と構成上の基準性をもっているという。

黄庭堅に宋の高宗、沈周らの追随者があるように、蘇軾にも呉寛らの追随者がいたが、後世への書史への具体的影響、浸透という点では、蘇軾の書は黄庭堅の書に及ぶべくもない。呉寛は、起筆、終筆のこぶ状の字画や、文字の姿勢を低くした構成上の型を真似たが、その構成法そのものは、黄庭堅や米芾のそれとは異なり、普遍的で理にかなったものではないようだ。

しかし蘇軾の「黄州寒食詩巻」は、これこそが書なのだという説得力をもってそびえ立っている。それは書字=筆蝕する現場、つまり臨場の一回性からくる表現上の容量が圧倒的であるからである、と石川氏はいう。その臨場からの容量の大きさの点で、「黄州寒食詩巻」は蘇軾の「宸奎閣碑」など他の作とは大きな落差をもつ、とても不思議な書である。

わかりやすくするために、蘇軾と黄庭堅の書の特徴を、日本近代の書にあえて喩えれば、副島種臣と中林梧竹にそれぞれ喩えられるとする。黄庭堅や中林梧竹の書の書体は、筆蝕や構成法が後世のモデルになりうる普遍的性格があり、多くの追随者を輩出する。他方、蘇軾や副島種臣の書は、書体の中でも書字=筆蝕する現場つまり臨場自体によってもたらされ、他人はもとより本人自身によってすら、別の臨場では、どうしようもできない一回かぎりの表現が大量に包含されている。

「黄州寒食詩巻」には書固有の表現のもつすごさ、一度限りの臨場のこわさ、危険性をも含めて、書固有の表現のすべてがここに隠されていると石川氏はみている(それゆえ、その書をみるたびに、どうやっても及びようがないという意味で、石川氏はため息が出るという)。

「黄州寒食詩巻」の書を理解するためには、文字の形や配置を外側からながめ、せんさくするだけでは不十分であるという。毛筆の尖端が紙に触れる瞬間である起筆に始まり、字画に至り、字画から次の字画へ、そしてひとつの文字、さらに次にくる文字の第一画の起筆へつながっていくところの筆蝕内側の劇(ドラマ)を、筆尖の動く状態を想定し、なぞっていきながら、そこに込められた、力の変容過程、紙との摩擦感、速度を筆尖の角度を含めて、ていねいに追っていくことが必要であると説いている。その展開のようすから、そこに込められた意識的、無意識的な思想=書体を微細に、正確に読み解くことによって、はじめて「黄州寒食詩巻」はその姿を明るみに出すという。

石川氏は「書の読み解き方」と題して、「書くということは筆蝕することである。書の美というのは、筆蝕の上に花開いたスタイル=文体=書体である。換言すれば、筆蝕と構成を現実化する「角度」と「距離」とも言える」と述べている。

(石川、1996年、225頁~228頁)

蘇軾の「黄州寒食詩巻」

石川九楊氏は蘇軾の書について、「李太白仙詩巻」ではないが、「黄州寒食詩巻」を例にして、「左に伸び右に縮む造形」の字として「春」「惜」を挙げつつ、次のように解説している。

「蘇軾固有の型にまで成長した、蛙のような姿勢を低くした結字――文字構成――を基軸に左下へ、左下へと流れる文字が書かれる。

ところどころに、「春」字や「惜」字のように、下部の字画ブロック「日」を左へ寄せた字が見うけられる。また右下から左下へ向かう斜の字画が強勢になり、第二の「春」字に見られるように横画を横切って上部から起筆される縦画が、横画に対して、あまり突き出さない傾向が強くなる。これらの傾向は、歴史的な結字、構成、つまり書の定型を裏切っている。

基準的な書字構成では、下部へくる字画ブロックは左ではなく、中心よりもやや右に置くことによって、文字の造形的均衡をとる。なぜなら横画が右上りの文字の場合、下部にくる字画ブロックを中心に位置させたのでは、傾きが強調されたままで終わるからである。横画が右に上がる角度体においては、相対する二つの縦画の左側は細く、短く、右側は太く、長く書き、また文字の重心というようなものを考えれば、重心は右下に位置する。

むろん蘇軾がその構成原理を知らないわけではない、蘇軾はあえてその原理を裏切り、下部にくる字画ブロックを左へ置く。」

(石川、1996年、228頁~229頁)

「黄州寒食詩巻」の臨場

「黄州寒食詩巻」の全篇を通じて、描き出されている筆蝕は、決して明るいものではない。しかし、とてつもない注意深さと慎重さを隠しながら、筆蝕は書字の現場にのり、とても自然に美しく展開する。

蘇軾は起筆をきちんと打ち込んだ後、体制を整えてひとつの字画を書くのではなく、次から次へと進もうとする筆蝕意志が、起筆よりも送筆主体の書を生み、退屈な字画反復から逃れているようだ。「黄州寒食詩巻」の筆蝕は書字の臨場にのっている。

たとえば、「黄州寒食詩巻」を臨場が主律している姿は、「臥聞海棠花、泥汙燕支雪」の「花」「泥」部の「花」字から「泥」字に連続する箇所での驚くような姿に確認できる。

「海棠花」という語の流れと切れに従って、「花」字の終筆はいったんは右下に移る。しかしそれでは次に続く「泥」字が右に寄りすぎるために、新たに左上に移って、「泥」字の第一画の点を打っている。

すべての字画、文字が荒れたり、すさんだりすることなく、とてもきれいで、最初から最後まで無数の変化を伴う、自然な変容の過程をもちながら、書き継がれている。

(石川、1996年、227頁~229頁)

蘇軾の「黄州寒食詩巻」の可撓性

矛盾を内包した豊饒な振幅の大きさ、それは「黄州寒食詩巻」の見応えのひとつだろうという。

一般に、蘇軾の運筆は運筆技法的に、倒筆、偃筆、臥筆、側筆と言われる。いずれも筆毫を倒していわゆる腹を使って書くことを言う。たしかに全体を貫く基調はゆったりとした表現力の豊かな側筆に拠っている。

「黄州寒食詩巻」の側筆は何を表現しているのだろうか。

やや倒れた側筆は、刃物が切り込んでいくところの角度をもった筆蝕である。とりわけ「黄州寒食詩巻」のそれは、たわみをもつ剃刀が薄い刃を立てて鋭く、しかし可撓(とう)性をもって食い込んでいくところの鋭くかつ柔軟な筆蝕である。つまり「黄州寒食詩巻」

は可撓性をもつ剃刀のような書であるという。

(石川、1996年、231頁)

<無力>の造形

「黄州寒食詩巻」の詩は全篇にわたって、<無力>という基本調子によって描き出されている。力を込めている瞬間にも、多くの場合、<無力>を確認できる。

「黄州寒食詩巻」は<無力>を基本に、<無力>から力の極限である<強力>までを、細心でありながら、細心とも気づかせぬほどにゆったりと描き出している。

「黄州寒食詩巻」は不思議な書である。そして、「黄州寒食詩巻」に代表される書という表現もまた、不思議な世界である。

この<無力>と<強力>の間の描出法こそは、「書譜」に親しく、また王羲之の書つまり良質の古法・二折法にしばしば見られるところであった。書史の段階は、垂直筆蝕と角度筆蝕の劇(ドラマ)の時代に入り込んだにもかかわらず、「黄州寒食詩巻」は、字形からは想像もつかないが、筆蝕に古法の美質を宿している、と石川氏は評している。

(石川、1996年、233頁)

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

黄庭堅の「松風閣詩巻」の解説

石川氏は「第二十五章 書の革命 黄庭堅「松風閣詩巻」」と題して、「松風閣詩巻」という作品を解説している。以下、その内容を紹介しておきたい。

黄庭堅(黄山谷)の「松風閣詩巻」は実に不思議な書であるという。筆尖と紙との摩擦の態様である筆蝕の一般的性向は、蘇軾の「黄州寒食詩巻」のような暗鬱さを湛えているが、書字の結構、構成の方は、貝のように口をふさいだ「黄州寒食詩巻」とは異なり、大らかな解放感があるというのである。

蘇軾の「黄州寒食詩巻」は筆蝕、構成ともに、個人的深みからくる暗鬱さに自閉しているという意味で、典型として学ぶに足る普遍性というものを、現在ではもっておらず、ただひたすら味わい、読み込むべき名品であるという。

一方、黄庭堅の「松風閣詩巻」は筆蝕において十分に味わうに足る深さを湛え、また構成においても、今なお学ぶに足る典型性をもつ生きた書であると評価している。他方、米芾の「蜀素帖」の構成法は、現代でも十分に学ぶに足るほど固められた典型的なスタイルをもっているが、筆蝕がやや類型的で、蘇軾や黄庭堅が切り拓いた複雑な表現力をもつ筆蝕の質に届いておらず、味わいの深さという点では、蘇軾の「黄州寒食詩巻」や黄庭堅の「松風閣詩巻」とは比較にならないとする。

さて、波うつ字画で描出された「松風閣詩巻」の書の作法(さくほう)は、従来の詩人たちとは異なった黄庭堅の思想からやってくる、と石川氏はみている。そして黄庭堅の『山谷題跋』巻九の有名な文を引用して、解説している。

「わたくし山谷が、黔中に在ったときの字は、多く意に随って曲折し、意が到っても筆が追いつかなかった。ほく道(戎州)へ来る際、舟の中で長年訓練した船頭たちの棹の扱い様を見て、少しく書法の進歩するのを自覚した。意の到るところ、ただちに筆が使えるようになった。」

この黄庭堅の記述から読み取るべき点は、船頭たちの棹の扱い様を見て、黄庭堅の脳裡に新しい書の作法がふとひらめいたという点にあるのではない、と石川氏は解釈している。それまで黄庭堅は従来の書の作法では、意を尽くしえないもどかしさがあり、自分が描きたいと思っている世界と、当時の書の作法とのずれを感じつづけていた。黄庭堅は頭の中ではたえず何とかこの状態を脱却したいと考え、新旧さまざまの書法を研究しつづけていた時、たまたま船頭たちの棹の扱いを見て、そのずれを埋める新しい書の作法を開発することができた、と石川氏は解している。

当時、どのような舟で、どのような棹を用いて、どのように舟を進めたかはわからず、船頭の棹の扱いがどのような書の作法の比喩として黄庭堅の脳裡に映ったかも、正確にはわからない。問題は描き出したい世界と書の作法とのずれを埋める新しい書の作法(それは単なる書字作法だけではなく、詩作法をも含めたものとしての書法)を開発したことを読み取ればよいとする。自分の書の旧来の作法にがまんがならなくて、新しい書の作法を苦心のすえに創造したという点に、蘇軾、米芾とも異なった黄庭堅の書の突出があり、黄庭堅の晩年の書のすぐれた達成がある、と石川氏はみる。

黄庭堅が黔州に在ったのが1095~1097年、1098年には黔州から戎州に移ったとされている。「松風閣詩巻」の成立は1102年といわれているから、「松風閣詩巻」は新しい書の作法を手に入れた後の書である。現在でもなお比較的容易に見ることのできる「伏波神祠詩巻」(1101年)と、「松風閣詩巻」(1102年)とは、波うつ字画をもつ新しい書の作法の下に麗姿を曝している。

黄庭堅が開発した書法(書の作法)の中心となすものは、「字画細分化」書法とでも呼ぶべきものである。その姿を抽象化して言えば、従来、一つの字画として自然な連続的な諧調をもってつながっていた起筆、送筆、終筆の各単位をさらに起筆、送筆、終筆の小単位に(理論的に言えば、三×三=九の小単位)細分化し、九折化した小単位を「三折法」が統合して、一つの字画を描き出す書法である。それは三折法の構造の飛躍的な発展であり、「トン・スー・トン」を「トン・スー・トン、トン・スー・トン、トン・スー・トン」単位の微動が支える九折法である。

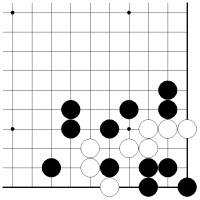

最も顕著な例として、「松風閣詩巻」から例を挙げれば、次の字である。

「老松魁梧數百年」(老松 魁梧 數百年)の「老」、「嘉二三子甚好賢」(嘉す二三子甚だ賢を好み)の「三」、「相看不歸臥僧氊」(相看て歸らず僧氊に臥す)の「看」である。すなわち「老」字第三画、「三」字第三画の長い横画、「看」字の最も長い横画を挙げている。そしてわかりやすくするために、「字画細分化書法」以前の初唐代の褚遂良が「雁塔聖教序」風にこれらの字を書いたと仮定すれば(すなわち三折法)、「老」「三」「看」の長い横画をどのように描出したかをも併記している。

(石川、1996年、234頁~235頁、238頁)

黄庭堅の「松風閣詩巻」の「角度」

おおむね六朝時代までの書は、類的な顔立ちの匿名の書であったが、初唐代以降、三折法の成熟とともに実名の書の時代に入り、顔真卿の時代頃から顔立ちが明らかになる。そして宋代に入って、その顔立ちが鮮明になり、宋代は「意」の書と言われる。

黄庭堅の「松風閣詩巻」の書法を通じて描き出した書体(スタイル)で、「角度」の問題について説明している。

たとえば、「平」や「来」の第二、第三画が水平に近い角度で、また元来垂直画であるはずの「買」や「鳴」の第一画が45度に近い角度で斜めに書かれている。

これは、垂直にかかる重力を左右斜めにふりさばく姿である。その結果として、三角形に収斂するような奇抜な造形の書が生まれる。

蘇軾の「黄州寒食詩巻」は、垂直圧に圧し込まれつぶれ、傾き、それでもなお、必至で持ち堪えている苦渋に満ちた姿をしていた。それに対して、黄庭堅は、その力を暢びやかに八方に拡散している。

旧法党の蘇軾の一味として、左遷の生涯でありながら、そこに悲しみや恨みの色彩がないのは、微細な書法の創製によって、重力のふりさばき方=「角度」を手に入れたからと石川氏はみている。

黄庭堅は、ひとつの字画をスッといっきに書くことも、筆をふりまわすこともなかった。世界は簡単にねじ曲げることのできるようなものではないことを、「松風閣詩巻」は描き出しているという。

石川氏は、「松風閣詩巻」が語る思想について、付言している。

その書にしばしば見られる長い横画から鑑賞できるのは、長くて遠い道のりだという。抑揚、浮沈、振幅、曲折の多い長い道のりで、それは黄庭堅の政治的人生的道のりを象徴しているようだ。その長い横画は、「点」の形状が指示する危険な暗くて深い淵と隣り合わせにある。そこに、色々な曲折を自ら人工的にしかける智恵と工夫によって、歩んでいく姿がみえるという。

黄庭堅は三折法の上に、さらにこれを微分し、九折法戦略を樹立することによって、「意が到っても筆が追いつかなかった」段階をすっきりと超え、「意」を定着することに成功した。

王羲之の二折法は、はるか彼方に置き去りにされ、九折法は、筋骨の通った鮮やかな新しい文学のスタイルをくっきりと見せてくれる。

(石川、1996年、243頁)

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻

中国書史における黄庭堅の書の重要性

石川九楊氏は草書の歴史において、懐素の「自叙帖」と黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」とを比較しながら、分析している。

そして黄庭堅の書は中国書史において、いかに重要であるかを石川氏は次のように強調している。「本稿の中で、一人の作家の二つの作品をとりあげる例は少ないが、黄庭堅については行書体と草書体の双方でとりあげることになった。書の歴史上、黄庭堅の書はそれほど重要であり、かつ「李白憶旧遊詩巻」は草書体の歴史を考える時、避けて通ることはできないということを意味している」という。

(石川、1996年、244頁)

懐素の「自叙帖」と「草書千字文」と黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」の関係

石川氏は懐素の「自叙帖」と「草書千字文」との関係を次のように捉えている。懐素の「自叙帖」では行は傾き、文字は大きくなったり、小さくなったりする。それを「臨場の勝利」と表現している。書くことに「ノル」ことによって、言い換えれば勢いをつけることによって、行を傾け、文字を大小させることが可能になった。「ノリ」から外れ勢いがなくなれば「草書千字文」いわゆる「千金帖」のような端正な世界に復することになる。その点で「自叙帖」と「草書千字文」のような世界が同じ懐素の手になることは容易に理解できる、と石川氏は説明している。

中国唐代、懐素の「自叙帖」は、角度起筆と垂直起筆(突筆)の二つの起筆を基本とする対位法を武器に描かれ、さらに、「書字の臨場へのノリ」と「転調への意志」によって、これらは拡大・拡張される。展開に従って、太く強い筆蝕、大きな盛り上がりが生み出され、劇的な書の世界が誕生した。

このようにして、「自叙帖」は、王羲之の手紙(尺牘)や智永の「千字文」、孫過庭の「書譜」などのいわば端正な草書体の段階をはるかに突き抜けていった。

しかし、これほど書の価値を圧し上げた懐素の「自叙帖」といえども、これを宋代の詩人・政治家・黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」と較べると、とても単調な世界に見えてしまうという。

(石川、1996年、244頁、249頁)

石川氏は懐素の「自叙帖」とこの黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」とを比較対照させて、次のような比喩を用いている。「自叙帖」の中で懐素が描き出した世界、その大地は土というよりも相当堅い石か岩である。それゆえ、刃物の刃を立てるようにして鋭く切り込むか、「奥」字の第一画のように、刃こぼれも気にせず、目をつむってでも思い切り打ち込み、いっきに力まかせに削るしかなかったと表現している。

これに対して、「李白憶旧遊詩巻」の方は、粘りのある土で、深く打ち込むにも、慎重に、しかし力を込めて深く打ち込んでいるという。「自叙帖」からは打ち込む音や掻き削る音が聞こえるが、「李白憶旧遊詩巻」からはそのような音は聞こえず、「掘り起こす」「掘り進む」手応えである微妙な触覚をその書から感じとることができる。深く、粘り気のある「李白憶旧遊詩巻」の世界は、この「掘り進む」ような字画筆蝕によってもたらされている、と石川氏はみている。

(石川、1996年、251頁)

黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」

黄庭堅は宋代、否、宋代にとどまらず中国詩史つまり東アジア詩史上の一級の巨大詩人である。その詩人が愛唱する唐代の詩人・李白の詩を書いている。活字に転換すると、それは同一の詩で、「丸写し」「敷き写し」にすぎない。現存する「李白憶旧遊詩巻」は前の部分が失われてしまっているが、李白のつくった「憶旧遊寄譙郡元参軍詩」の詩を書いたものである。

しかし、李白の書いたであろう「憶旧遊寄譙郡元参軍詩」と黄庭堅の書いた「憶旧遊寄譙郡元参軍詩」との間に表現上の差は厳然として存在する。歌人・会津八一などなら「附加された美的工夫」、美術的・造形的な工夫を加えたにすぎないと言うかもしれないが、石川氏はそのようにみていない。つまり詩と書の関係の本質はもっと深いところにあると石川氏は考えている。黄庭堅によっては、「憶旧遊寄譙郡元参軍詩」をこのような草書体でしか書けなかったと石川氏はいう。黄庭堅は内発的、外発的必然性から「憶旧遊寄譙郡元参軍詩」の詩を選択して、これ以外ではありえない姿に書いた。

(石川、1996年、244頁、247頁)。

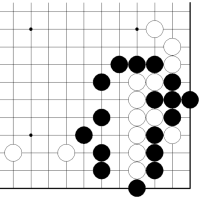

「李白憶旧遊詩巻」の字画の描出法は基本的には「掘る」ことと「放す」ことを対位とする筆蝕であると石川氏はいう。喩えれば、粘土質の大地をパワーショベルで掘り、またその土を放り出しつつ進むような世界であるとする。つまり「李白憶旧遊詩巻」の字画の筆蝕は、パワーショベルが大地に打ち込まれ、土を掘り起こすように、とても深くまで打ち込まれ、掘り起こされる。

現存の書跡から判断すれば、冒頭「迢」の字の第一筆の点は相当に深くまで打ち込まれ、深くから土を掘り起こし、抉り出している。この深く打ち込み抉り出す姿は、「迢々訪仙城卅六」という冒頭一行だけでも明らかで、この「迢」字第一筆、「々」、「卅」の三つの点、「六」字最終画の点からわかる。深く打ち込み、美しく抉り出すのが「李白憶旧遊詩巻」の基本作法である。「李白憶旧遊詩巻」の現存する第一行のゆれは、波うつ字画筆蝕とともにある。「李白憶旧遊詩巻」の全体の姿は、「迢」字の、ゆれをもって水平に打ち込まれた第一筆の「点」の中にすでに書き込まれているともいう。

(石川、1996年、249頁、251頁)

書論について

書の時代的性格をうまく言いあてた書論に、「晋代は韻、唐代は法、宋代は意、明代は態」という言い方がある。言うまでもなく「書」という語は、言葉=詩の側面と、言葉=書の側面の二重性に成立しているから、通俗的に考えるように、これはいわゆる「書道」のことだけを指すのではない。

中国宋代の詩や書は「意」という語に鍵があるという。書の常套句に「意先筆後」という言葉もある。「意」を先に「筆」を後にせよというのだ。直訳すれば「構想と決意を先にして、筆を後からそれに従わせて動かす」ということになるのだろうか、という。

(石川、1996年、250頁)

宋の時代は書史上の一大分水嶺、書史上の分岐点である。西暦紀元頃、ないしは王羲之の頃から始まる古典的な書史の終わりであり、また明末に至る新しい書史の出発点である。その意味で、蘇軾、黄庭堅、米芾の書は、歴史の結節点を象徴する書である。

中国の書論では、「晋韻、唐法、宋意、明態」と言われ、それぞれ晋、唐、宋、明の各時代と書のスタイルの関係がうまく言いあてられているが、これはさらに「晋韻・唐法」の時代と、「宋意・明態」の時代の二分してもさしつかえない、と石川氏はいう。つまり1100年前後に始まり、1650年頃に至るおおよそ550年(蘇軾、黄庭堅、米芾、黄道周、張瑞図、倪元璐、王鐸、傅山、許友への550年)の書の歴史は、多彩な筆蝕表現の時代である。宋代までは、普遍的な書体整備の時代であり、宋代からはより個性的な書体の成立と発現の時代である、と石川氏は捉えている。

(石川、1996年、第34章の305頁)

黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」の書史上の位置

書字の微粒子的律動たる筆蝕が字画、文字、文を形づくる。

黄庭堅の「李白憶旧遊詩巻」は、書史上初のそして唯一の完全三(九)折法草書である。元明代以降の書においても、ついに九折法を組織した書は出なかった。その意味でも「李白憶旧遊詩巻」は特異の書である。

それは蘇軾、黄庭堅、米芾の時代で、古法・二折法を三折法によって解体する歴史は終わり、折法は相対化されたからである。王羲之に始まる歴史は「李白憶旧遊詩巻」によって終焉し、またこの作から新しい時代が始まる。

(石川、1996年、251頁)

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

宋代の書

「書道界には宋代以降の書は学ぶに足らずというような乱暴な論もあるが」と批判している点も、中国書史を全体的に捉えようという石川の基本姿勢が反映されていよう。

宋代というのは、王羲之に象徴される東晋、六朝期からの書が初唐代を頂点とする三過折と楷行草書を一セットとするひとつのサイクル構造を完成し、また同時に、宋を出発点に元から明、清へと至る新たなサイクルの出発点となる重大な時期にあたるものである。中でも、蘇軾、黄庭堅、米芾の書は書史上群を抜く、看過できない書である、と石川氏は宋代の書を中国書史の中に位置づけている。

すごい書といえば、蘇軾の「黄州寒食詩巻」。見れども見れども飽きない書といえば黄庭堅の「伏波神祠詩巻」。文字の姿態の面白さを味わうなら米芾の「蜀素帖」ということになるだろうという。

そして書を学ぶ者にとって、「蜀素帖」からは書というものについて数々のことが学べる。書を学ぶ者は一度はじっくり「蜀素帖」を習い、その絶妙な味を味わうがよい。だが、「蜀素帖」は用意周到でありすぎる過剰の書であるともいう。

(石川、1996年、252頁)

米芾の歴史的エピソード

米顚(べいてん)と仇名された米芾は、欲しいと思う筆蹟や奇石、良硯を手に入れるためには、しばしば常軌を逸した行動に出たと伝えられる。

また清の金冬心の画によって知られているように、米芾は自分の知事をつとめる無為軍の役所の庭に「奇醜」の状を呈する巨石を見出して大いに喜び、衣冠をつけ笏を持ってこれを拝し、これに兄事したという逸事は、宋の正史にまで記されている。

そして米芾が死に近づくと、1月前には家事を整理し、親友に別書を書き、愛蔵の書画をすべて焼き捨て、棺を作って臥居飲食すべてその中で行い、7日前には葷を茹(くら)わず、沐浴更衣の上、香を焚いて清坐したという。米芾はもともと潔癖で、洗った手を拭うのを不潔とし、手を打ち合わせながら自然に乾くのを待ったという奇談もある。

そして生への訣別も彼らしい。いよいよ死期が逼ると、米芾は遍く郡の官吏を呼び集めて、払子を挙げて、「衆香国中より来り衆香国中に去る」と唱えるとともに、払子を投げうち合掌して絶息したと伝えられる(寺田透「蘇軾 黄庭堅 米芾」、中田勇次郎編『中国書人伝』中央公論社、1973年所収、164頁~166頁)。

このような米芾の人物像を踏まえて、石川九楊氏は米芾の書に対して次のように評している。

「中国の書論で言う「米顚」、つまり米芾は「顚」。尋常ではないという言葉が甦り、冠服は唐代の古い服装であったとか、潔癖症であったとか、死が近づくと棺をつくり、寝るのも飲食もその中ですませたなどという奇談がさもありなんと思えてくる書だ」という。

(石川、1996年、258頁)

そして先述したように、米芾の「蜀素帖」は、用意周到でありすぎる過剰の書であると評している。

(石川、1996年、252頁)

米芾の「蜀素帖」

米芾の「蜀素帖」は、黄庭堅のように新しい折法を開発することによって書史に屹立するのではなく、三折法の枠内でそのあらゆる可能性を駆使することによって、現在でもなお、書を学ぶ者の典型(モデル)となる質をもっている。それゆえ書道家の間では、蘇軾・黄庭堅・米芾の書の中で最も高く評価されている。

しかしそれは習字上の典型にすぎず、書の価値ともなると、蘇軾や黄庭堅の書よりも一段見劣る。それは蘇軾の「黄州寒食詩巻」が、王羲之的二折法のすべてを知り、王羲之的書でありながら、その姿を微塵も見せぬ臨場の姿で立っていること、また黄庭堅の「松風閣詩巻」や「伏波神祠詩巻」が王羲之的二折法を近くへ寄せることのない九折法戦略の上に新水準の書として立っている姿に較べて、米芾の「蜀素帖」が、いささか絢爛、華美な三折法という水準を脱けていないからである。つまり、華美な三折法という水準を脱けていない点からみて、米芾の「蜀素帖」に対する石川氏の評価は、ふつうの書道家の評価より低い。(石川、1996年、259頁)

羊毫について

剛毛と羊毛の筆ということに関連して、石川氏は興味深いことを述べている。

書の用語で「筆(筆毫)を開く」という言葉がある。筆毫の「開き」と跛行とは同伴するようだ。たとえば、馬毛のような筆毫の繊維が太く、剛い筆は簡単に「開く」が微妙な跛行は容易ではない。逆に羊毫のような繊維の細く、柔らかい筆は、うまく「開く」ことができれば、きめ細かい、こくのある筆蝕の表情が生まれるが、そこでは一本一本の繊維を別々に操るという決意と、それを実現する技術を要することになるという。

近代以降の専門家の書が羊毫柔毫の筆を用いることになったのは、一本一本の繊維を思い通り操ることによって、自己表現に向かおうとしたことによっているようだ。

(石川、1996年、258頁)

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

宋徽宗の「夏日詩」

石川氏は、徽宗の書を解説するにあたり、徽宗の「夏日詩」は奇妙な書であると記す。

「夏日詩」のような書(痩金体)は、よいのか悪いのかの判断の難しい書でもあるそうだ。

「書史上傑出した書か?」と問われれば、躊躇しながらも、首を横にひねるという。

しかし、書の歴史を把握するするためには、触れざるをえない書であることを認めている。

このような書を歴史に織り込んでいる書史の深さを知る意味でも、じっくりと解読に取り組むのがよいという。

書字の骨格だけを曝したようなこの書こそは、三折法を抽象化し、その骨格を歴然と露わにした書であると捉えている。

「トン・スー・トン」の三折法が、書字の基本的法則として書史上、揺るぎなく定着した証しである。そして、書が速度と深度と力からなる筆蝕の劇(ドラマ)であることを、この書は白日の下に曝し、また書における筆蝕が構造的に逆説的なものであることを証してもいると強調している。

(石川、1996年、260頁)

痩金体と活字

「夏日詩」のような書きぶりを一般に「痩金体」と呼ぶ。宋徽宗皇帝の手によって、書字骨格の分析と整理、その上での三折法の完全制度化が行なわれた。毛筆文字がはじめて分析され、整理され、定式化され、きわめて論理的に表出された。

このような文字に対して分析的な視点は、活字設計者の考えに似ているそうだ。つまり、横画、縦画、左はらい、右はらい、転折、起筆、そして終筆のセリフ(ウロコ)をどのような形状にすべきかを、両者ともに分析的に考えているという。

だから、徽宗の「夏日詩」という書は、筆文字による活字体の誕生である、と石川氏は表現している。

(事実、宋徽宗の4代前、宋仁宗の慶暦年間に、畢昇[ひっしょう]が粘土に文字を彫り、焼き固めて活字をつくったと言われている)

活字という、いわば一字を単位とする文字設計が生まれたということは、三折法や「永字八法」が転倒されたことを意味する、と石川氏は主張している。

「永字八法」や三折法は、書から推定され、抽出された原理にすぎないが、活字が設計されるということは、三折法や「永字八法」から抽出した部品(起筆・送筆・終筆・転折・撥ね・はらい)を集めて、文字を書くという逆転を生じると説明している。

このような部品(パーツ)から出来上がっているという分析と、分析された部品(パーツ)から文字をつくるということの間には、質的な飛躍があるようだ。

「部品(パーツ)を集めて文字をつくる」ということは、部品をつくり、部品相互の関係を組み立てるという、設計と製造と組み立てにかかわることである。

この文字の設計と部品の製造と組み立ての視点が、宋仁宗時代前後には生まれ、宋徽宗は、その意識に基づいて書を書いているということである。

徽宗は文字をめぐっての科学者であり科学技術者であったという。

徽宗の書は、中国書史上、初の「活字の書」といえる。否、おそらくその言い方は逆である。宋徽宗の「夏日詩」のような書法の新段階が、活字を生んだといえるとする。

(石川、1996年、263頁~264頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます