(2023年3月25日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の章の内容である。

(便宜上、次回を宋代から始めるために、今回は顔真卿の書について解説する)

●第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘稿」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

・顔真卿の書に対する評価

・顔真卿の「多宝塔碑」について

・「多宝塔碑」の類型化傾向

・「多宝塔碑」の「放す」筆蝕

・蘇軾、黄庭堅、米芾による顔真卿の評価

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

顔真卿の書に対する評価

石川九楊氏の『中国書史』という著作の目次をみると、その章立ては総論、本論、結論と大別され、本論において、基本的に一人の作家に一つの作品をとりあげて、主として筆触、筆蝕の視点から解説している。ところが、王羲之と黄庭堅については、二つ以上の章を立てて、それぞれ二つの作品をとりあげているのである。王羲之は行書体の「蘭亭叙」(第8章、第9章、第10章)と草書体の「十七帖」(第11章)であり、黄庭堅は「松風閣詩巻」(第25章)と「李白憶旧遊詩巻」(第26章)である。

本論の各章の中で、二つの作品名をあげているのは、唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」(第19章)と例外的であるものの、原則として一人の作家に一つの作品名を挙げて章立てとしている。神田喜一郎氏が王羲之と並んで中国書道史上、重要であると位置づけた顔真卿でさえ、章立ての中でとりあげた作品名は「多宝塔碑」だけ(第23章)である。

石川氏は、「顔真卿の書は評価が難しい書である」という。そして、顔真卿の書について、書の描き方を一変させたという意味ではその意義を認めているものの、泥くさく、吐き気をもよおし、へきえきするほどの「俗書」であるともいっている。ただし、宋代の蘇軾や黄庭堅は顔真卿の書を評価したことも石川氏は付言している。

(石川、1996年、217頁、223頁~224頁、244頁)

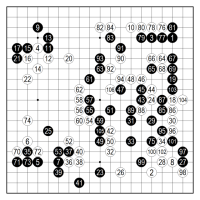

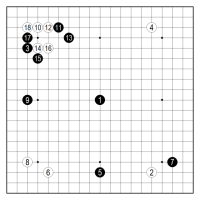

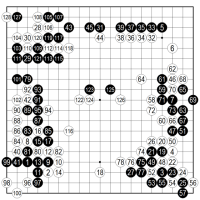

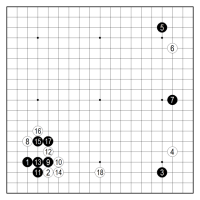

顔真卿の「多宝塔碑」について

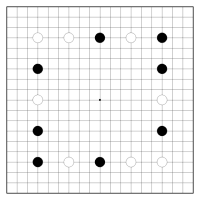

顔真卿、44歳の書「大唐多宝塔感応碑」、いわゆる「多宝塔碑」(752年)はこれひとつで、ほぼ顔真卿の書の特性を言いつくせるほど、その作品のもつ意味は大きいという。つまり「多宝塔碑」の中には、生涯にわたるさまざまの顔真卿の書の姿が、予兆的に含まれているという。いわゆる「向勢」の構成法も、いわゆる「蚕頭燕尾」の姿も覗けるとする。

晩年の「顔勤礼碑」は「緩んだ多宝塔碑」であり、草稿「祭姪文稿」は「速度を得た多宝塔碑」であると表現している。

そして「多宝塔碑」で獲得した基本構造が生涯にわたってほとんど変化しなかったことが、顔真卿の書の大きな特徴のひとつでもあると捉えている。

顔真卿の書の構成上の特徴として、「向勢」が挙げられる。つまり、向き合う二つの縦画が胴膨らみに構成される。言い換えれば、筆蝕が膨張していると石川氏はいう。

学者的な家柄からか、顔真卿は書史の累乗を考察した上で、書字法則を抽象し、文字通り「トン・スー・トン」に制度化した。これは初唐代には存在しえない顔真卿の画期的な功績である。そのことによって、ひとつひとつの文字を書くことが即ルールをつくることになるという緊張から解放されて自由になり、筆蝕を解放した。しかしそれが俗悪と言っていいような単純な、書字図式をつくった。

(石川、1996年、217頁、221頁、224頁)

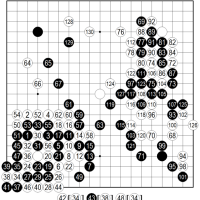

「多宝塔碑」の類型化傾向

「多宝塔碑」をながめてみると、類型化傾向が見られると指摘している。

① 縦画と横画をいわば別種のものであるかのように截然と区別し、経文を写した写経体のように縦画を太く、横画を細く書く傾向。

② 「口」など左右に二つの縦画が対をなす時には、向かって左側の縦画は細く、右側の縦画を太く書く定性である。

むろん、この傾向は顔真卿に始まるものではないが、極端に定式化している。

顔真卿の「多宝塔碑」には、この種の極端な、これみよがしの類型化が露出しているという。

一方、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」や褚遂良の「雁塔聖教序」、とりわけ「雁塔聖教序」の場合、こうした類型化が露出していない。だから、いくら見続けても飽きるということがないそうだ。

「多宝塔碑」の場合は、同一構造の文字が単純に繰り返されるばかりで、何とも退屈である。一字見るだけで、十分だという感じであると石川氏は評している。

少しく醒めた言い方をすれば、この書法は初唐代に生まれた楷書体の中に隠れていた楷書の定型とでも言うべきものをひとつの制度にまで高めた姿であるとする。

書は重力世界に対するたたずまい(「立ち上がり方」)の表現であるから、縦画は重力を支え、持ちこたえようと強くなり太くなる。第一にその姿が明確に制度化している。

次いで、横画の起筆が45度の角度をもつことは、単に横画が右に上がるだけでなく、文字の造形そのものもまた、立体的で深度を宿した角度体する。

(肖像画に喩えれば、深みがない従来の正面像から、図法そのものが深みをもつ、半正面・半側面像に転じるという)

顔真卿は、次の点をはっきりと定型化し、制度化した。すなわち、対をなす二つの縦画のうち、左の縦画が細く短く、右の縦画が太く長く書かれることによって、文字は、いわば視線を左へ向けた彫りをもつ角度体の姿へ転じた。この制度化のゆえをもって、顔真卿の書は活字のモデルとしても導入された。またその書が書の歴史上無視しえぬ存在としてありつづけている、と石川氏は捉えている。

(石川、1996年、219頁~220頁)

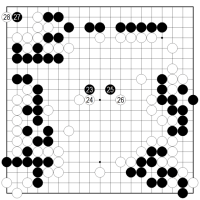

「多宝塔碑」の「放す」筆蝕

「多宝塔碑」の書は、いくぶんか緊張を喪いバランスを欠いている。この点、筆蝕と構成が微妙な緊張をもった初唐代の楷書とは異なる。

顔真卿は、筆蝕と構成を分離し、構成は定型化、制度化し、字形よりも筆蝕に優位性をおいた。総合的に「多宝塔碑」の筆蝕から、緊張しきらない、余裕をもった字画の印象が生じる。緊張が最後まで行き届かず、途中から「放され」てしまう特徴は、すべての字画について一貫している。とくに、遠くへ放り出すような左はらいや右はらいがそうである。

たとえば、「之」字の最終画の右はらいを見れば、緊張を欠いて「放され」ていることがわかる。ここに「燕尾」の萌芽を読み取ることができる、と石川氏は説明している。

こうした「放す」運筆が、字画相互の頻繁な接触や交叉という特徴的な構成を生んでいる。「徐」「題」「額」などの偏と旁が接触しており、「多宝塔碑」には、接筆の微妙さやきわどさというものは、まったく無縁であるようだ。

字画を描く筆蝕が成り行きにまかされているため、筆蝕の勢いの結果、他の字画と接したり、交叉する。そして字画を描くにあたっての力の加・減、筆の開・閉が均衡(バランス)よく進まない。

また、顔真卿の書の特徴として、構成と筆蝕の均衡のとれた緊張が失われて、筆蝕が膨張し、その結果として構成も膨張する点を挙げている。

晩年の「顔勤礼碑」になると、さらにその特徴は明らかになる。「多宝塔碑」においても、すでに字形は、その外形枠に向けて膨張している。だから、ひきしまった字形の美を失っている。

(顔真卿の書の特徴として指摘される、向き合う二つの縦画が胴膨らみに構成される「向勢」という構成上の特徴もまた、膨張の一種である)

(石川、1996年、220頁~221頁)

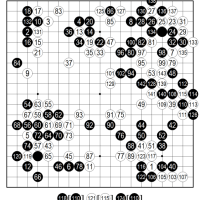

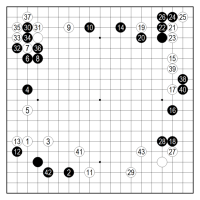

書史上における顔真卿の位置づけ

顔真卿の楷書は、初唐代の楷書とは比較にならない醜悪な書であると石川氏は捉えている。

たしかに「祭姪文稿」、「祭伯文稿」、「争坐位稿」のいわゆる三稿、中でも評判高い「祭姪文稿」は、「多宝塔碑」とは異なり、起筆に力こぶが入らず、運筆の展開に嫌味のない書である。字画の構成、文字の構えは、書字運筆の成り行きにまかせて生まれているぶんだけ、均整がとれている。とはいっても、「多宝塔碑」と同質の運筆の単純さがその運筆から直に覗けることから言えば、懐素の「自叙帖」のように、書史上重い位置をもつものではない。

顔真卿の書が書史上書きとどめられねばならない理由は、逆説的だが、歴史的に評価の定まっている感のある醜悪な楷書の中の、その醜悪さの中にある。初唐代の楷書に較べれば、顔真卿の書を醜悪にせざるをえなかったもの、それこそが顔真卿の書を書史上に輝かせているものでもあるという。

詩人・高村光太郎はエッセイ「書について」で、顔真卿を「人生の造型機構に通達した偉人」と書いているが、石川氏は「筆がすべったとしか言いようがない」と高村の評に疑問を呈している。

(石川、1996年、222頁~223頁)

蘇軾、黄庭堅、米芾による顔真卿の評価

宋代の黄庭堅は、顔真卿にご執心だった。だから顔真卿の書をけなしたものはないようだ。

黄庭堅は、「蓋自二王後、能臻書法之極者、惟張長史與魯公二人」と記す。

つまり、おもうに、王羲之、王献之以来、書法の極致に至りえた者は、張旭と顔真卿だけである、と評価している。

黄庭堅が顔真卿びいきであったということもあろうが、「王羲之 王献之以来」というような言いまわしは多くの部分、比喩と修辞を含んでいるのであって、文字通り王羲之の法を引き継いでいるというように受けとめることはできず、さしたる評価とも言えない、と石川氏は解釈している。

また顔真卿の書については、蘇軾は、「顔魯公書、雄秀独出、一変古法」と書いている。

顔真卿は、書の描き方を旧来のものから、がらりと一変してしまったという。

そして、次のような微妙な論を残している。

「顔魯公平生写碑、惟東方朔畫讃為清雄、字間櫛比、而不失清遠」という。

顔真卿は平素よく碑文を書いたが、その中で「東方朔画讃」だけがすっきりとして雄勁である。字間は隙間なく書かれているにもかかわらず、清遠の趣を失っていない、と書いている。

この点、言外に他の大多数の顔真卿の楷書を評価しない書き方を蘇軾はしていると石川氏はみている。すなわち、蘇軾は顔真卿楷書の特徴である「字間櫛比」(文字の間隔がつまっていること)に対して、一種の否定的な心情をもっていたことを吐露していると解している。

そして、米芾ははっきりと辛辣な評価を下している。

「顔魯公行字可教、真便入俗品」と書く。つまり、顔真卿の行書は教えてもよいけれど楷書は俗品だと明言している。それどころか、「顔真卿と柳公権の法は後世の醜怪悪札の祖となった」と厳しい。

さらに、「小字展令大、大字促令小」を、張旭が顔真卿に対して教えたのは誤りだと顔真卿の楷書構成法の欠点を具体的に指摘している。「小字展令大、大字促令小」とは、小字をのばして大きく、大字をつづめて小さくすること、つまり画数が多くて大きくなる字を小さく書くことによって、どの字も同じくらいの大きさになるように書くことを指す。

顔真卿をさきがけとして書の質が変化する。

書そのものが政権の中枢を離れて、士大夫のもとへ下りてくる。その象徴が顔真卿の書である。それゆえ、宋代の黄庭堅や蘇軾は顔真卿の書を評価した。

政争にからむ、左遷表現として書が成立するさきがけを顔真卿の書は実現しはじめている。政治的な挫折の表情を、書とりわけ筆蝕に盛ることになった。

「多宝塔碑」は単調でつまらないだけではなく、泥くさく、しばらく見ていると吐き気をもよおし、へきえきするほどの「俗書」であると石川氏は酷評している。

ただ、その臭みやいやらしさが書の中に入り込むことができ、作者の生死の風貌が筆蝕から透けて見えるほどになり、そこに「多宝塔碑」の書史上の達成があるという。

「多宝塔碑」は、単純な「トン・スー・トン」式の三折法の同種の字画が単調に繰り返されることによって生まれている。同じ所作を繰り返すのだが、その繰り返しが緊張を失っているため、いくぶんか場当たり的な臨場の変化を生む。(あくまで定型的でありながら、場に臨んでそのつど筆蝕が「動揺」する)

定式化、定型化の中の微妙な動揺、すなわち張旭や懐素の書と同様の「場の発見」こそが、顔真卿の書といえるとする。

(石川、1996年、222頁~224頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます