(2023年12月10日投稿)

【はじめに】

漢文の勉強法について考える際に、現在、私の手元にある参考書として、次のものを挙げておいた。

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

〇田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]

〇三宅崇広ほか『きめる!センター 古文・漢文』学研プラス、1997年[2016年版]

〇幸重敬郎『漢文が読めるようになる』ベレ出版、2008年

〇小川環樹・西田太一郎『漢文入門』岩波全書、1957年[1994年版]

これらのうち、受験に特化し、効率的な勉強法を説いた参考書としては、次の2冊である。

〇田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]

〇三宅崇広ほか『きめる!センター 古文・漢文』学研プラス、1997年[2016年版]

今回のブログでは、次の参考書について、紹介しておきたい。

〇田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]

田中雄二先生の主張とともに、受験の参考となる問題も添えておいた。

・私大の過去問~『世説新語』より

・共通テスト試行テスト~劉基『郁離子』より

なるべく数多くの漢文の文章に触れて、漢文の句形や内容を知ってほしい。

(返り点は入力の都合上、省略した。白文および書き下し文から、返り点は推測してほしい。)

【田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』(学研プラス)はこちらから】

田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』(学研プラス)

田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版

【目次】

早覚え速答法Ⅰ

10の“いがよみ”公式

いがよみ1 『使役』の公式

「ヲシテ」と読めば使役はできる

いがよみ2 『受身』の公式

「る」「らる」、活用しっかり受身形

いがよみ3 『比較』の公式

「シカズ」と読めるに「シクハナシ」

『受身』と『比較』の「於(おい)テ」の識別法

いがよみ4 『反語』の公式

反語はこれだけ、語尾の「ンヤ」

難解大学を受ける人への注意

いがよみ5 『詠嘆』の公式

詠嘆は反語の親戚、語尾の「ズヤ」

いがよみ6 『疑問』の公式

疑問の語尾は連体形

いがよみ7 『限定』・『累加』の公式

みんな忘れる語尾の「ノミ」

いがよみ8 『部分否定』の公式

部分否定は「ズシモ」と「ハ」

いがよみ9 『仮定』・『二重否定』の公式

「ズンバ」と「クンバ」でルンバを踊れ

超難関校を受験する人に

いがよみ10 『抑揚』の公式

「スラ」すら覚えよ、語尾の「ヲヤ」

早覚え速答法Ⅱ これだけ漢字91

「重要漢字」は見て慣れるだけでよい!!

早覚え速答法Ⅲ 受験のウラわざ

1 出題者のひっかけを見抜く法

熟語による翻訳と説明・注をマークせよ

2 3分間記憶事項

漢詩も文学史もほとんど出ないが、コレだけは…

3 早覚え速答法・総集編

10分で読め、60分で暗唱できるコレだけ漢文

田中先生のFAQ

Q1 漢字かなまじりの書き下し文はどうするか?

Q2 送りがなはどうする? 「安くんぞ」か? 「安んぞ」か?

Q3 「置き字」は覚える必要がありますか?

Q4 『疑問』の末尾は「や」? それとも「か」?

Q5 動詞の読み方がわからない。「臣とす」? 「臣す」?

Q6 「亦た楽しからずや」は『反語』か『詠嘆』か?

Q7 「是以(ここをもって)」はなぜ「これをもって」と読まないのですか?

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・10の“いがよみ”公式

・漢文速習のコツ

・受験のウラわざ

・私大の過去問~『世説新語』より

・共通テスト試行テスト~劉基『郁離子』より

10の“いがよみ”公式

目次をみてもわかるように、本書の特色は、10の“いがよみ”公式を挙げていることである。

漢字以外の読み、「いがいのよみ」、略して“いがよみ”と著者は称している。

漢文の学習は、句形や漢字を一生懸命暗記するより、漢字以外の読みをおさえることが大切。

ここで紹介する10個をおさえれば、漢文も制したも同然であると、著者はいう。

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]、9頁)

例えば、「いがよみ1 『使役』の公式 「ヲシテ」と読めば使役はできる」について

・「AをしてB(セ)しム」というのが『使役』の形。

ここで大事なことは、決して「使」を「使(し)む」と読むことでなく、名詞に「ヲシテ」をつけることである。

つまり、漢字以外のヨミ(「いがよみ」と著者はいう)の「ヲシテ」を忘れずに正確な場所につけなければならない。

また、「せしム」と訓読するように、サ変動詞の未然形「せ」に「使(し)ム」がつくことも、しっかり覚えておくこと。間違えやすいポイントである。

・『使役』では、「使」「令」「教」「俾」の4つの漢字に慣れればよい。

<まとめ>

〇「使(し)」「令(れい)」「教(きょう)」「俾(ひ)」(シレイキョウヒ!)

→全部「しむ」と読む

『使役』のいがよみの公式

使(し)ム二+A(名詞)ヲシテ+B(動詞)[セ]一

【読み】AをしてB(せ)しむ

【意味】AにBさせる

【ポイント】

①Aは使(令・教・俾)のすぐ下

②「名詞」+「ヲシテ」→いがよみをつける

③「未然形」+「使(し)ム」

【注意すること】

①「未然形」がわかりにくいときは、動詞の漢字に現代語の「せる・させる」をつけて読むと未然形がわかり、訳の練習にもなって便利。

②「ず」に「しム」がつく場合は「ざらしム」。

③漢字かなまじりで書き下すときは、「しム」が助動詞なので「使(し)」はひらがな。

④文脈から『使役』の訓読を問うことはない。

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]、10頁~11頁)

漢文速習のコツ

「漢文速習のコツ」として、著者は次のようにいう。

漢文は時間がかかる。漢字だけだし、ひっくり返って読むのはしんどい。

でも試験では時間がない。そこで早く読むにはどうするか?

暗記しても効果がない。コトバなのだから慣れればよいのだ。

そしてコトバに慣れる最も効果的な方法は音読であるという。

声に出して読むことだ。

どの語学でも基本は音読である。

1目で見て、2頭で理解するより、

1目で見て、2口に出して、3耳で聞いて、4頭で理解する方が、効果は二倍である。

〇しかも音読は楽だ。力んで覚えるのとは正反対。口に出して唱えるだけで自然と身につく」。

身につかないと感じたら、早口で言えるまで数回唱えることをおすすめする。

スラスラ早口で言えるようになったら、その時はすでに体が覚えている。

<合格川柳>早口で 言えば もう身についている

〇全部を音読する必要はない。

本書『早覚え速答法』なら問題だけ。過去問の復習なら傍線部だけ。

読みにくいからこそ、傍線を付けられて問題になるのだ。だから、そこだけ早口で音読すれば、すぐに口が慣れてしまう。

<合格川柳>早口で いえば身になる 傍線部

丸暗記の知識は試験で使えない。

しかし音読で「身についた」知識は使える。

試験で勝つには「知っている」では足りない。時間があれば「解ける」でもまだ足りない。

「早く解ける」レベルでやっと合格できる。早く解けるための知識は「身についた」知識だ。

体が覚えている知識だ。学んだことが体に染みつているからこそ、スター選手は瞬時に妙技をくりだす。

基本知識が身についているからこそ、声を出した受験生は変化技に対応できる。

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、

付録『共通テスト漢文攻略マニュアル+私大&記述対策』、1991年[2020年版]、30頁~31頁)

受験のウラわざ(早覚え速答法III)

3早覚え速答法・総集編 10分で読め、60分で暗唱できるコレだけ漢文

「試験に出る句形と重要な漢字だけで書かれた漢文があったら、さぞ便利だろう」という「コレだけ漢文」を、著者は友人の中国人および先輩と協力して作成したという。

10分でザッと読み、残りの50分音読すれば、キッと頭に入るだろう。

合格を保証する呪文の漢文だという。

その漢文の使い方は、勉強の進度によって変わるらしい。

①漢文の得意な人→いきなり漢文を読み、わからないところを書き下し文と現代語訳で確認する。

②漢文の不得意な人→まず書き下し文を音読し、現代語訳を頭に入れて、漢文を読み始める。

漢文の内容は、受験の本質を体得した漢文教師「楊朱進」(著者と友人の中国人および先輩の総合ペンネーム)とマジメな受験生との対話である。

考試之道 楊朱進

問君。

「若使己常向机。何爲不措筆而休?

世界広大、必有適所。何不往而探其

処乎?」

對曰「如不過考試、則必爲人所輕。学

及十有八年而見侮、非本意也。豈避考

試求安楽哉!將又、童蒙且励学、況青

年乎!是以不可不学。」

(中略)

曰「足矣。考試之道莫若誦文。考試問

訓読。非問漢語。一誦文輒熟訓。於是

勉而誦文。」

最後に次のように締めくくっている。

「使口唇憶全文、自通考試。嗟呼、奈此善方何。」

【書き下し文】(※新旧の字体に慣れてもらうため、旧字は新字に変更したという)

君に問ふ。

「若(なんぢ)己(おのれ)をして常に机に向はしむ。何為(なんす)れぞ筆を措(お)いて休まざる? 世界は広大、必ず適所有り。何ぞ往きて其処(そこ)を探らざるや?」と。

対へて曰く「如(も)し考試を過ぎざれば、則ち必ず人の軽んずる所と為る。学ぶこと十有八年に及び侮(あなど)らるるは、本意に非ざるなり。豈に考試を避けて安楽を求めんや! 将又(はたまた)、童蒙(どうもう)すら且つ学に励む、況んや青年をや! 是(ここ)を以て学ばざるべからず」と。

(中略)

曰く「足れり。考試の道は文を誦するに若(し)くは莫し。考試は訓読を問ひ、漢語を問ふに非ず。一たび文を誦すれば輒ち訓に熟す。是に於て勉めて文を誦せよ」と。

「口唇をして全文を憶せしむれば、自(おのづか)ら考試に通らん。嗟呼、此の善方を奈何せん」と。

【意味】

試験の道

君に質問する。

「おまえはいつも自分を机にむかわせているが、どうして筆をおいて休まないのだ。世の中は広く、(勉強なんかしなくても)必ず自分にぴったりした場所があるはずだ。どうしてそれを探しに行かないのだ。」

君は答える。

「もし試験に通らなければ絶対に人に軽蔑されてしまいます。18年間も勉強して侮辱されるのは私の本意ではありません。どうしてテストを避けて安楽を求めましょうか。私はトコトンやります。また、ガキンチョでさえ一生懸命勉強しているのですから、青年が勉学に励むのは当然です。だから勉強しないわけにはいかないのです。」

(中略)

「(それで)十分だ。試験の道は文章を音読するのが一番だ。試験では訓読(日本語で読めること)を聞き、中国語(の知識)を質問するのではない。一度文章を音読すればそのたびごとに読みに慣れる。だから一生懸命音読しなさい。」

唇に全文を覚えさせれば(スラスラ口をついてこの漢文が出てくるようになれば)自然と試験に合格するだろう。ああ、このすばらしい方法をどうしようか。」

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、1991年[2020年版]、186頁~197頁)

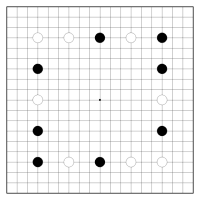

私大の過去問~『世説新語』より

私大の過去問を解いてみよう。

次の文章を読んで後の問いに答えなさい。

魏文帝嘗令東阿王七歩中作詩、不成当行法。応声(a)便

為詩曰、「煮豆持作羹、漉豉以為汁。(A)萁在釜下(b)然、(B)豆在釜

中泣。本自同根生、相煎何太急。」帝深有慙色。

<『世説新語』より 明治大・文>

<注>

・東阿王…文帝の弟。

・羹…あつもの。スープ。

・豉(し)…みそ。

・萁(き)…豆がら。

問一 傍線(a)「便」、 (b)「然」の読みを記せ。ただし、現代かなづかいでよい。

問二 「当行法」の意味として適切なものを、次のなかから選び出して、その番号をマークせよ。

① 当然法廷であらそうことになる。

② 当然法律で裁かれることになる。

③ 当然しきたりに従うべきである。

④ 当然おきてに照らして処罰する。

問三 傍線部(A)「萁」、(B)「豆」はそれぞれ何をたとえたものか。文中の語で答えよ。

問四 「何太急」とはどういうことをいっているのか。わかりやすく説明せよ。

問五 「帝深有慙色」といっているが、どういう心境からであろうか。次のなかから適切なものを選び出して、その番号をマークせよ。

① 予想に反して、自分の目的が達せられなかったのを残念に思って

② 詩に託された弟の心情に感動し、自分の非をさとって

③ 才能のある弟を苦しめることは、自分に不利だと思って

④ 弟の文才が、自分よりもすぐれていることを痛感して

【書き下し文】

魏の文帝嘗て東阿王をして七歩の中(うち)に詩を作らしめ、成らずんば当に法を行うべし。声に応じて便ち詩を為(つく)りて曰く、「豆を煮て持て羹(こう)を作(な)し、豉(し)を漉(こ)して以て汁と為す。萁(き)は釜下(ふか)に在りて然(も)え、豆は釜中に在りて泣く。本同根より生ず、相煎(い)ること何ぞ太だ急なる」と。帝深く慙(は)ずる色有り。

【現代語訳】

かつて魏文帝は弟の東阿王に、七歩あるく間に詩を作り、できなければ法律どおりに処罰すると言った。王は兄の命を受けるとたちまち次のような詩を作って答えた。

豆を煮てスープを作る

味噌を漉して汁を作る

豆がらは釜の下で燃え、

豆は釜の中で泣く

これらは同じ根から生えたのに

どうして激しく責めるのか

文帝は恥じ入った。

【解答】

問一 (a)すなわ(ち)、 (b)も(え)

問二 ④

問三 (A)文帝、(B) 東阿王

問四 文帝が弟の東阿王に、七歩のうちに詩を作らないと処罰すると言ったことに対する東阿王の嘆き。

問五 ②

【解き方】

・東阿王の父は、三国志で有名な曹操。

詩才にすぐれ武将としても活躍した東阿王は、曹操の死後、兄の文帝に警戒され、死ぬまで地方を転々とした。原文の内容は、魏の文帝が弟の東阿王をいたぶり、最後に許すというお話。

※共通テスト漢文が論理展開を問うのに対し、私大の問題文はこの例題のように、内容自体はわかりやすい説話である。

だから、最初の行から普通に読んでよい。

ただし、制限時間内に問題を解くためには、解ける順から片付けるのが合理的。

問五

弟から「兄弟なのに私をいじめるのはむごい」と言われた

↓

兄は恥じた=慙

=自分がまちがっていた

②「(兄は)自分の非をさとって」

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、

付録『共通テスト漢文攻略マニュアル+私大&記述対策』、1991年[2020年版]、37頁~46頁)

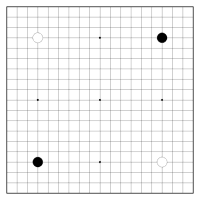

共通テスト試行テスト~劉基『郁離子』より

「2018年度共通テスト試行テスト」として、次のような問題があるので、解いてみよう。

次の【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】は、いずれも「狙公(そこう)」(猿飼いの親方)と「狙(そ)」(猿)とのやりとりを描いたものである。

【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】を読んで、後の問い(問1~5)に答えよ。

なお、設問の都合で送り点・送り仮名を省いたところがある。

【文章Ⅰ】

猿飼いの親方が芧(とち)の実を分け与えるのに、「朝三つにして夕方四つにしよう。」といったところ、猿どもはみな怒った。「それでは朝四つにして夕方三つにしよう。」といったところ、猿どもはみな悦(よろこ)んだという。

(金谷治訳注『荘子』)

【文章Ⅱ】

楚有養狙以為(1)生者。楚人謂之狙公。旦日必部分衆狙

于庭、A使老狙率以之山中、求草木之実。賦什一以自奉。或

不給、則加鞭箠焉。群狙皆畏苦之、弗敢違也。一日、有小狙

謂衆狙曰、「B山之果、公所樹与。」「否也。天生也。」曰、「非公不得

而取与。」曰、「否也。皆得而取也。」曰、「然則吾何仮於彼而為之

役乎。」言未既、衆狙皆寤。其夕、相与伺狙公之寝、破柵毀柙、

取其(2)積、相携、而入于林中、不復帰。狙公卒餒而死。

郁離子曰、「世有以術使民而無道揆者、其如狙公乎。C惟

其昏而未覚也。一旦有開之、其術窮矣。」

(劉基『郁離子』による)

<注1>楚―古代中国の国名の一つ。

<注2>旦日―明け方。

<注3>部分―グループごとに分ける。

<注4>賦什一―十分の一を徴収する。

<注5>自奉―自らの暮らしをまかなう。

<注6>鞭箠―むち。

<注7>郁離子―著者劉基の自称。

<注8>道揆―道理にかなった決まり。

問1 傍線部(1)「生」・(2)「積」の意味として最も適当なものを、次の各群の①~⑤のうちから、それぞれ一つずつ選べ。

(1)「生」

①往生

②生計

③生成

④畜生

⑤発生

(2)「積」

①積極

②積年

③積分

④蓄積

⑤容積

問2 傍線部A「使老狙率以之山中、求草木之実」の書き下し文として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。(入力の都合上、問題文の一部を変更)

①老狙をして率ゐて以て山中に之き、草木の実を求めしむ。

②老狙を使ひて率(おおむ)ね以て山中に之かしめ、草木の実を求む

③老狙をして率(とら)へしめて以て山中に之き、草木の実を求む

④使(も)し老狙率ゐて以て山中に之かば、草木の実を求む

⑤老狙をば率(とら)へて以て山中に之き、草木の実を求めしむ

問3 傍線部B「山之果、公所樹与」の書き下し文とその解釈との組合せとして最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①山の果は、公の樹(う)うる所か

山の木の実は、猿飼いの親方が植えたものか

②山の果は、公の所の樹(き)か

山の木の実は、猿飼いの親方の土地の木に生(な)ったのか

③山の果は、公の樹(う)ゑて与ふる所か

山の木の実は、猿飼いの親方が植えて分け与えているものなのか

④山の果は、公の所に樹(う)うるか

山の木の実は、猿飼いの親方の土地に植えたものか

⑤山の果は、公の樹(う)うる所を与ふるか

山の木の実は、猿飼いの親方が植えたものを分け与えたのか

問4 傍線部C「惟其昏而未覚也」の解釈として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①ただ民たちが疎くてこれまで気付かなかっただけである

②ただ民たちがそれまでのやり方に満足していただけである

③ただ猿たちがそれまでのやり方に満足しなかっただけである

④ただ猿飼いの親方がそれまでのやり方のままにしただけである

⑤ただ猿飼いの親方が疎くて事態の変化にまだ気付いていなかっただけである

問5 次に掲げるのは、授業の中で【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】について話し合った生徒の会話である。これを読んで、後の(i)~(iii)の問いに答えよ。

生徒A 【文章Ⅰ】のエピソードは、有名な故事成語になっているね。

生徒B それって何だったかな。(X)というような意味になるんだっけ。

生徒C そうそう。もう一つの【文章Ⅱ】では、猿飼いの親方は散々な目に遭っているね。【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】とでは、何が違ったんだろう。

生徒A 【文章Ⅰ】では、猿飼いの親方は言葉で猿を操っているね。

生徒B 【文章Ⅱ】では、猿飼いの親方はむちで猿を従わせているよ。

生徒C 【文章Ⅰ】では、猿飼いの親方の言葉に猿が丸め込まれてしまうけど……。

生徒A 【文章Ⅱ】では、(Y)が運命の分かれ目だよね。これで猿飼いの親方と猿との関係が変わってしまった。

生徒B 【文章Ⅱ】の最後で郁離子は、(Z)と言っているよね。

生徒C だからこそ、【文章Ⅱ】の猿飼いの親方は、「其の術窮せん。」ということになったわけか。

(i) (X)に入る有名な故事成語の意味として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

① おおよそ同じだが細かな違いがあること

② 朝に命令を下し、その日の夕方になるとそれを改めること

③ 二つの物事がくい違って、話のつじつまが合わないこと

④ 朝に指摘された過ちを夕方には改めること

⑤ 内容を改めないで口先だけでごまかすこと

(ii) (Y)に入る最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

① 猿飼いの親方がむちを打って猿をおどすようになったこと

② 猿飼いの親方が草木の実をすべて取るようになったこと

③ 小猿が猿たちに素朴な問いを投げかけたこと

④ 老猿が小猿に猿飼いの親方の素性を教えたこと

⑤ 老猿の指示で猿たちが林の中に逃げてしまったこと

(iii) (Z)に入る最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

① 世の中には「術」によって民を使うばかりで、「道揆」に合うかを考えない猿飼いの親方のような者がいる

② 世の中には「術」をころころ変えて民を使い、「道揆」に沿わない猿飼いの親方のような者がいる

③ 世の中には「術」をめぐらせて民を使い、「道揆」を知らない民に反抗される猿飼いの親方のような者がいる

④ 世の中には「術」によって民を使おうとして、賞罰が「道揆」に合わない猿飼いの親方のような者がいる

⑤ 世の中には「術」で民をきびしく使い、民から「道揆」よりも多くをむさぼる猿飼いの親方のような者がいる

【書き下し文】

※音読のためルビと送りがなの歴史的かなづかいは今のかなづかいに変更したという。

楚に狙を養いて以て生を為す者有り。楚人之を狙公と謂う。旦日必ず衆狙を庭に部分して、

老狙をして率ひて以て山中に之き、草木の実を求めしむ。什の一を賦して以て自ら奉ず。或いは給せずんば、則ち鞭箠(べんすい)を加う。群狙(ぐんそ)皆畏れて之に苦しむも、敢えて違わざるなり。一日(じつ)、小狙有りて衆狙に謂いて曰わく、「山の果は、公の樹(う)うる所か。」「否(しから)ざるなり。天の生ずるなり。」と。曰わく、「公に非ずんば得て取らざるか。」と。曰わく、「否ざるなり。皆得て取るなり。」と。曰わく、「然らば則ち吾何ぞ彼に仮(か)りて之が役を為すか。」と。言未だ既(つ)きざるに、衆狙皆寤(さ)む。其の夕、相い与に狙公の寝(い)ぬるを伺い、柵を破り柙(おり)を毀(こぼ)ち、其の積を取り、相い携(たずさ)えて林中に入り、復た帰らず。狙公卒に餒(う)えて死す。

郁離子(いくりし)曰わく、「世に術を以て民を使いて道揆(どうき)無き者有るは、其れ狙公のごときか。惟だ其れ昏(くら)くして未だ覚(さ)めざるなり。一旦之を開くこと有らば、其の術窮(きゅう)せん。」と。

※注

・惟だ其れ~—~のためなのだ。「惟其」は「其」以後に示される原因をあらわす熟語。

「其」以前の内容を示す指示語ではないので、「其(そ)の」とは読まない。

【現代語訳】

楚にサル(狙)を飼って生計をたてている者がいた。楚人は彼を狙公(そこう)と呼んだ。彼は毎朝、庭でサルたちをグループに分け、年長のサルに統率させて山に入らせ、草や木の実を探させた。狙公はその十分の一を取り上げて自分の食い扶持(ぶち)とした。実を取れないサル

がいるとムチ打った。サルたちは恐れ、この仕打ちに苦しんでいたが反抗しようとはしなかった。ある日、小ザルがみんなに言った。

「山の果実は、狙公が植えたものか?」

「そうではない。天が生んだのだ。」

「狙公でなければ取ることはできないのか?」

「そうではない。誰でも取ることができる。」

「それならばどうして私はあの人の代わりに実を取るのか?」

小ザルの言葉が終わらない前に、サルたちはみんな気がついた。その夜、狙公が寝たのをみんなで確かめ、柵を破り檻をこわし、蓄えられた果実を取り、手に手を取って林に入り、二度と戻らなかった。その結果、狙公は飢え死にした。

郁離子は言う。

「術を用いて不合理に民衆を使う者は、狙公と同じだ! 人々は知識がなくまだわからないだけなのだ。からくりがわかってしまえば、その術は使えなくなるだろう。」と。

※訳注

・仮―(仕事を)代わりに行う。

・役―「労≒役」→仕事

・復た~ず―二度と~しない

・其如~乎(それ~のごときか)―~にほかならない! 「乎(か)は疑問詞ではなく感嘆詞。

・昏―知識がない。熟語:昏迷(こんめい)

・開―知識を得る。熟語:開明

【解答】

問1 (1) ② (2)④

問2 ①

問3 ①

問4 ①

問5 (i) ⑤ (ii)③ (iii)①

(田中雄二『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』学研プラス、

付録『共通テスト漢文攻略マニュアル+私大&記述対策』、1991年[2020年版]、73頁~82頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます