(2021年7月15日)

【はじめに】

マイケル・レドモンド(Michael Redmond、1963年~)九段の出身国はアメリカで、母国語は英語である。レドモンド先生は、You Tubeで初級、中級囲碁講座以外に、英語でも講義をしておられる。

そして、前回より紹介している先生の本の特徴として、日本語の格言を英訳しておられる点が挙げられる。

また、『レドモンドの基本は格言にあり』(NHK出版、2008年)の「まえがき」には、

レドモンド九段が格言を知ったのは、プロ棋士になってからで、アマの人へ言葉で伝える難しさに悩んでいた時に知ったので、格言はまさに魔法の杖であったと記しておられる。

日本には、こんな虎の巻があったのかと、ちょっとしたカルチャーショックだったと回想し、単なるボードゲームや勝負事としてではなく、囲碁が日本文化の一つとして溶け込んでいることを証明しているようで、深い味わいを感じたという。つまり、日本の囲碁の歴史が醸成した格言には、上達へのエッセンスが詰まっているとされる。

このように、日本の囲碁を日本文化の一つとして捉えておられる。

この視点を改めて、考え直してみたいというのが、今回のブログの根底にある。

林道義氏の『囲碁心理の謎を解く』(文春新書、2003年)などを読んでみると、囲碁の起源は中国であるが、日本に伝来し日本文化の中で独自の展開をとげたことがわかる。そして日本の囲碁の歴史が少し見えてくる。囲碁の格言のみだけでなく、日本の囲碁が独自の発展を遂げてきたことに思いを致しつつ、レドモンド先生の囲碁格言の英訳を紹介してみたい。

囲碁用語を英語で表現する場合、一般の人は戸惑うことが多いだろう。

英単語は簡単でも、ニュアンスの違いから、直訳が適当でないことがわかる。

例えば、「馬の顔」という囲碁用語は、the horse’s faceと直訳すればいいというものではなく、the horse’s headとなるそうだ(195頁)。

また、英単語はわかったとしても、それが囲碁の格言を英訳するとなると、更なる困難が伴う。

例えば、「大場より急場」という有名な格言がある。これは、大場と急場はそれぞれthe large point、the vital point(生命にかかわる体の急所のこと)というが、それが「大場より急場」という格言では、Take the vital point before the large point.となる。前置詞beforeを用いて、「大場より先に急所(急場)を取れ」と考えることになるようだ(94頁)。

さらに、「二立三析(にりつさんせき)」や「模様」を欧米人に説明するとしたら、どのように表現したらよいのだろうか。囲碁用語をきちんと理解した上で、それを英訳することになる。

(もっとも、「模様」は囲碁を知っている欧米人には、moyoで通じるそうだが……)

【レドモンド『レドモンドの基本は格言にあり』NHK出版はこちらから】

レドモンドの基本は格言にあり (NHK囲碁シリーズ)

マイケル・レドモンド『レドモンドの基本は格言にあり』(NHK出版、2008年)の目次は次のようになっている。

【目次】

まえがき

第1章 布石の構想

1 一にアキ隅、二にシマリ、三にヒラキ

2 星は辺と連携せよ

3 ヒラキの余地残せ

4 第一着は右上隅から

5 カカリは広い方から

6 地は攻めながら囲え

7 広い方からオサえよ

8 ハサミがある方からオサえよ

9 星の弱点は三々にあり

10 二線は敗線

11 二線ハウべからず

12 二線、三線は余計にハウな

13 三線は実線

14 四線は勝線

15 ヒラキの原則は二立三析

16 一間トビに悪手なし

17 ヒラキとハサミを兼ねよ

第2章 序盤の戦い

18 根拠を奪え

19 重くして攻めよ

20 攻めはケイマ

21 攻めは分断にあり

22 モタれて攻めよ

23 地は攻めながら囲え

24 逃げるは一間

25 弱い石から動け

26 弱い石を作るな

27 厚みに近寄るな

28 厚みは攻めに使え

29 厚みを囲うな

30 スソアキ囲うべからず

31 大場より急場

第3章 正しい形、わるい形

32 二目の頭は見ずハネよ

33 車の後押し

34 千両マガリを逃すな

35 ポン抜き30目

36 亀の甲60目

37 ダンゴ石を作るな

38 アキ三角打つべからず

39 ツケにはハネよ

40 切り違い一方ノビよ

41 アタリアタリは俗筋の見本

42 裂かれ形を作るな

43 ケイマにツケコシあり

44 ケイマのツキダシ俗手の見本

45 ツケコシ切るべからず

第4章 中盤の攻防

46 サバキはツケよ

47 三々の弱点は肩ツキ

48 消しは肩ツキ

49 消しはボウシ

50 ボウシにケイマ

51 格言も時によりけり

52 弱い石にツケるな

53 攻めはボウシ

54 切った方を取れ

55 攻めの基本はカラミとモタレ

56 利かした石を惜しむな

57 模様に芯を入れよ

58 両ケイマ逃すべからず

第5章 接近戦の心得

59 イタチの腹ヅケ

60 天狗の鼻ヅケ

61 馬の顔、犬の顔、キリンの首

62 鶴の巣ごもり

63 初コウにコウなし

64 石塔シボリ

65 石の下に注意

66 三目の真ん中は急所

67 六死八生

68 死はハネにあり

69 ナカ手九九は三3、四5、五8、六12

70 眼あり眼なしはカラの攻め合い

番外編

①「一方高ければ一方低く」がヒラキの要領(50頁)

②「ダメのツマリが身のつまり」は大事な戒め(138頁)

③「左右同型中央に手あり」は便利な手筋(184頁)

あとがき

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・囲碁と日本文化 林道義氏の本より

・朝鮮の古い碁と日本の碁の改革

・囲碁の格言の英訳

・囲碁の英訳の格言の語句と解説

・格言「消しは肩ツキ」の解説

・【補足】模様という囲碁用語

・模様(moyo)に関連して

・清成哲也九段が提唱した「模様の接点を探せ」という格言

・【補足】天王山を逃すな

・「天王山を見逃すな」の別例

・模様について~模様に芯を入れよ

・三々入りについて

・≪参考文献≫

囲碁と日本文化 林道義氏の本より

現代の囲碁用語として、「セキ」「シチョウ」「コスミ」「ゲタ」はなじみ深い。

それぞれは、古代ではどのような漢字が当てられていたのか。そして日本の歴史で、囲碁用語はどのように変遷してきたのか。この点について、略述してみたい。

まず、古代において、次のような漢字が当てられていたようだ。

①「持」

「ジ」と読んでいたのが、今では「セキ」と読む

②「征」

古代人の読みは不明(「セイ」か?)だが、現代では「シチョウ」と読む

③「尖」

古くは不明(「セン」か?)だが、現代では「コスミ」と読む

④「門」

現代では「ハカシム」と読ませて、「ゲタ」の意である

なぜ、そしていつ、このように読み方が変化したのであろうかと問題提起している。その変化の背景には、相当な文化的変化があったと想像している。

これらのうち、「ゲタ」と「コスミ」について、面白い事実を記している(林道義『囲碁心理の謎を解く』文春新書、2003年、146頁~147頁)。

まず、「コスミ」という形は、すでにある石から斜め隣に打つことである。この形から石を取り去って石の動きを矢印で示すと、↙のようになる。

これは隅から隅への動きを示している。基盤全体の隅を「大隈」と考えると、この一マスの隅はまさしく「小隅」であることから命名されたと林は推定している。

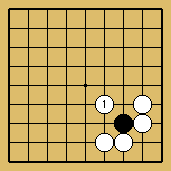

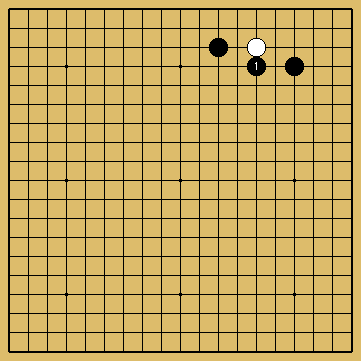

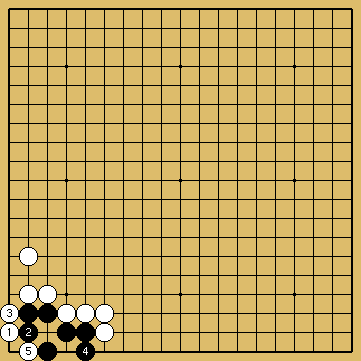

そして「ゲタ」というのは、図のような形で、白1と取る手のことである。

【ゲタの図】

棋譜再生

棋譜再生この形は古代中国では「門」と呼ばれていたが、それは門を閉じて逃げられなくするというイメージからであろうと推測している。江戸時代の俗語辞典である『俚言集覧(りげんしゅうらん)』には「はかす」は「足駄より転じてハカスと云なるべし」とある。

「アシダ」→「ハカシム」→「ゲタ」

足駄がいつ登場してくるのかが問題となる。この点、鎌倉時代後期から室町時代にかけての「職人歌合」に足駄を作っている職人が描かれているので、このころに庶民に親しまれるものになっていたと考えられる。

図の形を「足駄」と呼んだのは、いかにも庶民感覚あふれる命名であるが、じつはすでに室町時代から、囲碁は庶民のものになりつつあった。町には碁会所なるものができていて、名人と呼ばれる人々がいて碁を教えていた。

鎌倉時代に貴族のものから武士のものになった囲碁は、室町時代には町衆・庶民のものになり、それに応じて囲碁用語も日本独自のものが発明され、使われるようになったのである。

だから、「小隅」という小粋な名前や、「足駄」という庶民的な名前は室町時代にできた可能性が高いであろうと林道義氏は解説している。

そして室町時代は、能や歌舞伎・茶道のように、いわゆる日本独特の文化が発生した時代である。その傾向は囲碁の世界においても例外でなかった。中国語の用語は追放され、日本的なものになり、囲碁は日本独自の文化となり、また庶民のものとなった。しかし、中国語の囲碁用語は、江戸時代にもう一度復活することになる。それは江戸時代の儒教採用に促された中国文化の復活によるものであった。

ただ、読み方は室町時代にできたものを使い、それが漢字の訓読みとして定着したものであろう。そのために「門」を「ハカシム」と読み、「尖」を「コスミ」と読むように、囲碁用語には漢字そのものと一見無関係な訓読みが当てられることになり、その因果関係が不明になっていたと林氏はみている。

囲碁は日本では1500年前から打たれてきたが、このように囲碁の歴史にも、日本文化の歴史の特徴が色濃く反映していた。囲碁の用語とルールの歴史は3つの時期に大別できる。

①第一の時期である古代

この時期は中国から輸入された方式に忠実に従って打たれていた

②第二の時期である中世

とくに室町時代にはすべての方式が一新され、用語もまったく独自のものが作られた

③第三の時期である江戸時代

江戸時代になると再び中国製の用語が復活し、家元制度の確立に伴って伝統的な固定化が進むが、その漢字の用語も、読み方は中世にできた呼び名が受け継がれ、今日にまで及んでいる。

(林道義『囲碁心理の謎を解く』文春新書、2003年、148頁~151頁)

【林道義『囲碁心理の謎を解く』文春新書はこちらから】

囲碁心理の謎を解く (文春新書)

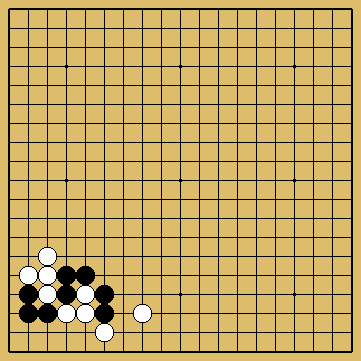

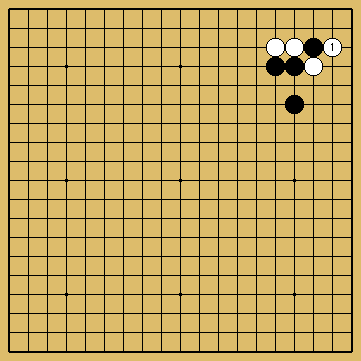

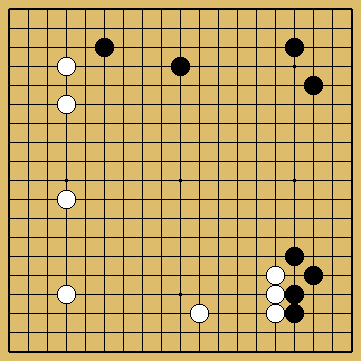

朝鮮の古い碁と日本の碁の改革

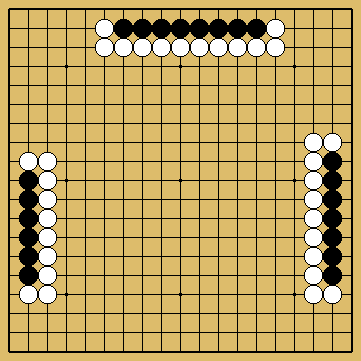

金川正明『基礎編Ⅰ すぐ打てる布石と定石』(日本棋院、1985年[1998年版])において、「知識と技術のミニ講座」として、「朝鮮の古い碁」と題して、碁の布石の歴史について言及している。

碁は3000年以上も前に中国で作られたといわれている。それが日本に伝わったのは、奈良時代のころである。

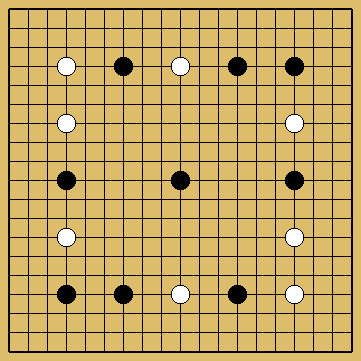

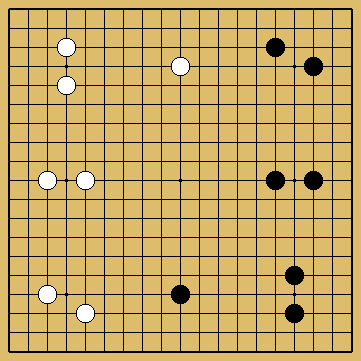

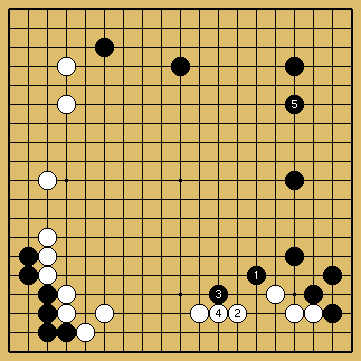

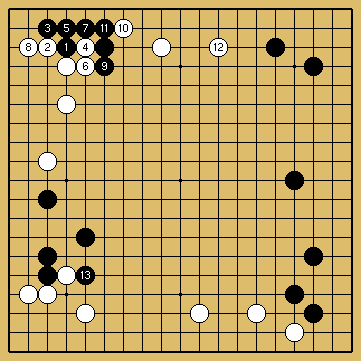

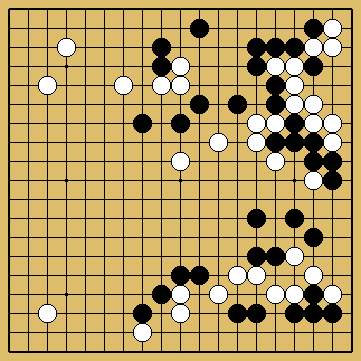

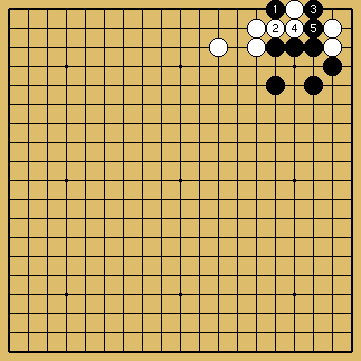

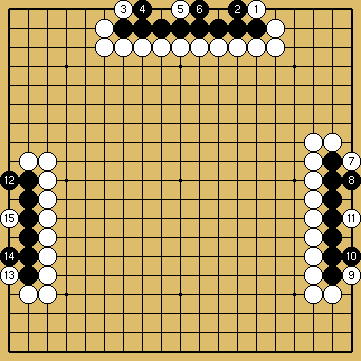

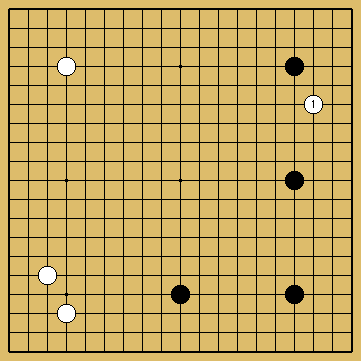

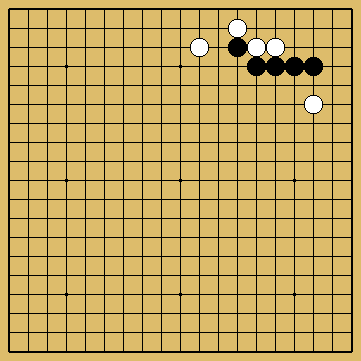

中国の古い碁形を伝えていると思われる朝鮮の碁の打ち始めの形は、下図のようなものであったようだ。つまり、布石というものが朝鮮の碁にはなかった。序盤からいきなり乱戦になる。

盤面の配石をゼロにしたのは、日本の碁の偉大な改革とされる。ここから布石のおもしろさが加わったようだ。

【朝鮮の碁の打ち始めの形】

≪棋譜≫(62頁の図)

棋譜再生

棋譜再生(金川正明『基礎編Ⅰ すぐ打てる布石と定石』日本棋院、1985年[1998年版]、62頁)

【『基礎編Ⅰ すぐ打てる布石と定石』日本棋院はこちらから】

すぐ打てる布石と定石 (日本棋院新書―基礎編)

囲碁の格言の英訳

≪No.6 地は攻めながら囲え≫より

Play the approach move from the wide side

「カカリは広い方から」

Think first of playing elsewhere

「手抜きから考えよ」

(レドモンド、2008年、25頁)

≪No.15 ヒラキの原則は二立三析≫より

The second line is the losing line,

the third line is the territory line, and

the fourth line is the winning line.

「二線は敗戦、三線は実線、四線は勝線」

Make a three space extension from a two stone wall

「二立三析」

(レドモンド、2008年、43頁)

≪No. 19 重くして攻めよ≫より

Attack by forcing your opponent’s group into heavy shape.

「重くして攻めよ」

(レドモンド、2008年、57頁)

≪No. 20 攻めはケイマ≫より

Use the Knight’s move to attack

「攻めはケイマ」

(レドモンド、2008年、61頁)

≪No. 24 逃げるは一間≫より

Split two weak groups to attack

「攻めは分断から」

(レドモンド、2008年、73頁)

≪No. 27 厚みに近寄るな≫より

Do not play (too) close to thickness

「厚みに近寄るな」

(レドモンド、2008年、83頁)

≪No. 31 大場より急場≫より

Take the vital point before the large point

「大場より急場」

Use thickness to attack

「厚みは攻めに使え」

(レドモンド、2008年、94頁)

≪No. 32 二目の頭は見ずハネよ≫より

Move from your weak group

「弱い石から動け」

(レドモンド、2008年、101頁)

≪No. 35 ポン抜き30目≫より

The ponnuki is worth 30 points

「ポン抜き30目」

(レドモンド、2008年、109頁)

≪No. 36 亀の甲60目≫より

The tortoise shell is worth 60 points

「亀の甲60目」

(レドモンド、2008年、113頁)

≪No. 40 切り違い一方ノビよ≫より

When crosscut, think first of extending

「切り違い一方ノビよ」

(レドモンド、2008年、123頁)

≪No. 44 ケイマのツキダシ俗手の見本≫より

Pushing through to cut the Knight’s move is bad style

「ケイマのツキダシ俗手の見本」

(レドモンド、2008年、135頁)

≪No. 46 サバキはツケよ≫より

Begin with a contact play to make light and flexible shape

「サバキはツケよ」

(レドモンド、2008年、149頁)

≪No. 48 消しは肩ツキ≫より

Use a shoulder hit to reduce the opponent’s moyo

「消しは肩ツキ」

(レドモンド、2008年、155頁)

≪No. 49 消しはボウシ≫より

Use the capping move to reduce the opponent’s moyo

「消しはボウシ」

(レドモンド、2008年、159頁)

≪No. 53 攻めはボウシ≫より

Don’t play an attachment against weak stones

「弱い石にツケるな」

Do not make the empty triangle shape

「アキ三角を作るな」

(レドモンド、2008年、171頁)

≪No. 59 イタチの腹ヅケ≫より

Erase a central moyo at the borderline

「中央の模様は境界線を消せ」

(レドモンド、2008年、189頁)

≪No. 61 馬の顔、犬の顔、キリンの首≫より

the horse’s head

「馬の顔」

hitting the Tengu’s nose

「天狗の鼻をたたく」

(レドモンド、2008年、195頁)

≪No. 63 初コウにコウなし≫より

Count the ko threats before you start a ko

「コウダテを数えてからコウを仕掛けよ」

There are no ko threats for the early ko

「初コウにコウなし」

(レドモンド、2008年、201頁)

≪No. 66 三目の真ん中は急所≫より

The center of three stones is a vital point

「三目の真ん中は急所」

(レドモンド、2008年、213頁)

≪No. 70 眼あり眼なしはカラの攻め合い≫より

The hane is the killing move

「死はハネにあり」

(レドモンド、2008年、222頁)

※ただし、格言≪No.68 死はハネにあり≫の格言(216~217頁)は別ページにあり。編集・図版の関係か?)

囲碁の英訳の格言の語句と解説

≪No.6 地は攻めながら囲え≫より

Play the approach move from the wide side

「カカリは広い方から」

Think first of playing elsewhere

「手抜きから考えよ」

【語句】

「カカリは広い方から」

approach 接近する (cf.)ゴルフのアプローチも同じ言葉

move チェスなどで駒を動かす意味 日本語の「手」または「一手」の意味に使う

→approach move 「近づく手」であるが、欧米でも上級者は「Kakari」と日本の囲碁用語を使うそうだ

「手抜きから考えよ」

※「手抜きから考えよ」は布石、中盤、終盤すべてにわたるオールラウンドな格言である

級位者のときは、うわ手の人と打つことが多く、相手の着手にお付き合いしがちである。そうすると、好所をすべて先んじられてしまう。

そこで相手の着手に対して、まず手を抜いて他方の好所に回れるかどうかを考えよ。そのことを、この格言は説いているとされる。

【語句】

Think first まず考えよ、最初に考えよ

playing 打つ事

elsewhere 他の所

(レドモンド、2008年、25頁)

≪No.15 ヒラキの原則は二立三析≫より

The second line is the losing line,

the third line is the territory line, and

the fourth line is the winning line.

「二線は敗戦、三線は実線、四線は勝線」

※日本と同じように、英語でも、二線はsecond line、三線はthird lineとなるという

【語句】

lose 敗ける

win 勝つ

territory 地または領地

Make a three space extension from a two stone wall

「二立三析」

【語句】

extension ヒラキの事をいう

a two stone wall 「二子の壁」という意味

≪注意≫最初のうちは妄信してしまって、どんな場合でも「二立三析」に従ってしまうのが、この格言の難点である。予防薬として、打ち込み対策を付け加えることにしているそうだ。

(レドモンド、2008年、43頁)

≪No. 19 重くして攻めよ≫より

Attack by forcing your opponent’s group into heavy shape.

「重くして攻めよ」

※英文は、「相手方の石に重い形を強制して攻めよ」の意

【語句】

attack 攻撃する、攻める

forcing forceの進行形で、強制する、強いるの意味

opponent 競技、試合の相手

group 団体→碁でいうと石の団体

heavy shape 重い形(直訳のようだが、英語でも同じニュアンスだそうだ)

(レドモンド、2008年、57頁)

≪No. 20 攻めはケイマ≫より

Use the Knight’s move to attack

「攻めはケイマ」

※「Attack with the Knight’s move」とも言われる。欧米でも一部の人は知っている格言だという

【語句】

Use (何々を)使う(この場合は「使って」)

Knight’s move Keimaとする事もできるそうだが、より純粋に英語を使った方がよいとする

move 手

attack 攻撃する、攻める

(レドモンド、2008年、61頁)

≪No. 24 逃げるは一間≫より

Split two weak groups to attack

「攻めは分断から」

※攻めるテーマは欧米でもやはり人気で、カラミ攻めは広く知られており、自然と理解してもらえる格言の一つだそうだ。

一般的な格言の「Divide to conquer」(敵を分断させて征服せよ)は、協力関係にある二つの敵を仲違いさせて一つずつ征服する意味だという。

(言葉は似ていても、使い方は違うという)

【語句】

Split 裂く、割る、分離する

weak 弱い

group 集団→碁では一団の石の意味で使われる

attack 攻める

(レドモンド、2008年、73頁)

≪No. 27 厚みに近寄るな≫より

Do not play (too) close to thickness

「厚みに近寄るな」

※英文は、「厚みの近くに打つな」の意

【語句】

thickness 厚み

play チェスなどで駒を動かす、またはトランプでカードを出す意味で使われる事がある⇒囲碁では「打つ」の意味

(レドモンド、2008年、83頁)

≪No. 31 大場より急場≫より

Take the vital point before the large point

「大場より急場」

※英文は「大場より先に急所(急場)を取れ」の意

【語句】

vital point 生命にかかわる体の急所のこと

(※急所と急場とは語意が違うが、日本語のように適切な言葉がないそうだ)

point 場所、地点→大場

Use thickness to attack

「厚みは攻めに使え」

【語句】

Use 使う、利用する

thickness 厚み(←thick 厚い)

attack 攻撃する、攻める

(レドモンド、2008年、94頁)

≪No. 32 二目の頭は見ずハネよ≫より

Move from your weak group

「弱い石から動け」

※守りの格言が今一つ人気が出ないのは、日本も欧米も同じらしい。欧米でこの格言を知っている人はほとんどいないし、実践できる人も少ないという。

【語句】

Move 動く(普通の動詞として使っている)

your あなたの

weak group 弱い石

(レドモンド、2008年、101頁)

≪No. 35 ポン抜き30目≫より

The ponnuki is worth 30 points

「ポン抜き30目」

※英文は、「ポン抜きには30目の価値がある」の意

「ポン抜き」は、そのまま囲碁用語として使われているという。ただし、英語風に「パン抜き」と発音する人が多いようだ。

・なお、中国でポンヌキは「中腹開花」(主に中央のポン抜きをいう)である。中国でも日本と同じく30目。

【語句】

point 成績や競技の点数→囲碁では目数のこと

(レドモンド、2008年、109頁)

≪No. 36 亀の甲60目≫より

The tortoise shell is worth 60 points

「亀の甲60目」

※「亀の甲」は中国では言わないようだが、日本の「鶴の巣ごもり」のことを「烏亀不出頭」と言う。烏亀は黒い亀のことで、海亀のこと。

(レドモンド、2008年、113頁)

≪No. 40 切り違い一方ノビよ≫より

When crosscut, think first of extending

「切り違い一方ノビよ」

※有名な格言であるが、英語版はレドモンド先生が私流に作り変えてみたそうだ。

※切り違いには様々な対抗手段があるので、上級者は「一方ノビよ」で一度想定図を作ってから他の図を考えるとよい。

【語句】

When いつ、~の時

crosscut 切り違い クロス(十字)に切ることで囲碁用語としても定着

think first まず考えよ(レドモンド先生がつけ足した部分)

extend 延びる、ノビる

(レドモンド、2008年、123頁)

≪No. 44 ケイマのツキダシ俗手の見本≫より

Pushing through to cut the Knight’s move is bad style

「ケイマのツキダシ俗手の見本」

※「ケイマを切るために突き出すのは」という表現が、英文としてはすっきりしている

【語句】

Pushing through 突き出す

Knight’s move ケイマ

to cut 切るため

bad style 品格がない、エレガントではない

※Pushing throughは、「突き抜く」「突き出す」のどちらにも近い言葉だが、囲碁用語ではpushing right throughと強調して「突き抜く」にする事が多いようだ。

(レドモンド、2008年、135頁)

≪No. 46 サバキはツケよ≫より

Begin with a contact play to make light and flexible shape

「サバキはツケよ」

※「サバキ」は、一団の石を助ける場合も捨てる場合もあり、意味が流動的である

具体的に説明すれば、基本として碁の場合は「軽く柔軟な形を作る」意味とされる。

つまり「軽く柔軟な形を作るためにはまずツケよ」となる。

※上級者になると、「サバキ」や「ツケ」を日本語の用語で言う人が多いようだ。

【語句】

Begin 始める

contact play ツケ attachmentともいう

light 軽い

flexible 柔軟な

shape 形

(レドモンド、2008年、149頁)

≪No. 48 消しは肩ツキ≫より

Use a shoulder hit to reduce the opponent’s moyo

「消しは肩ツキ」

※英文は「肩ツキを利用して相手の模様を縮小(減少)させる」意

【語句】

Use 利用する

shoulder hit 肩ツキ ※囲碁用語の肩ツキとして定着

reduce 減少、縮小させる

opponent 相手

moyo 模様 ※通常「模様」はそのまま「moyo」を用いる

(レドモンド、2008年、155頁)

≪No. 49 消しはボウシ≫より

Use the capping move to reduce the opponent’s moyo

「消しはボウシ」

※「模様」を英訳すると、「A large framework of potential territory」となるようだ。つまり「地になり得る大きな骨組み」という説明になる。少し長いので、「moyo」の方が人気とのこと。

※武宮九段の宇宙流は世界的に人気で、そのおかげで「moyo」ははやったそうだ。

【語句】

capping move ボウシの英訳 ※hatにはならない

moyo 模様 ※通常「模様」はそのままmoyo

(レドモンド、2008年、159頁)

≪No. 53 攻めはボウシ≫より

Don’t play an attachment against weak stones

「弱い石にツケるな」

【語句】

attachment ツケ

weak stones 弱い石 (cf.)weak groupともいう

(レドモンド、2008年、171頁)

Do not make the empty triangle shape

「アキ三角を作るな」

※アキ三角は欧米でも有名な悪形であるという。表現はそのままで、英語でも容易にイメージできるのが人気の秘密であるとか。

【語句】

make 作る

empty 中身がない、空いている

triangle 三角

shape 形

(レドモンド、2008年、171頁)

≪No. 59 イタチの腹ツケ≫より

Erase a central moyo at the borderline

「中央の模様は境界線を消せ」

【語句】

Erase 消す(消せ)

central 中央の

moyo 模様 ※模様はterritorial frameworkと訳せるが、前述したように、moyoと日本語で言うのが一般的

borderline 境界線

(レドモンド、2008年、189頁)

≪No. 61 馬の顔、犬の顔、キリンの首≫より

the horse’s head

「馬の顔」

※「犬の顔」は「the dog’s face」の直訳であるが、「馬の顔」は何故か「the horse’s head」となり、顔ではなく頭になる。

hitting the Tengu’s nose

「天狗の鼻をたたく」

※「天狗」は少し訳しにくいようだ。英語で「goblin」というのは、必ずしも鼻が大きいとは限らない。欧米の囲碁ファンは日本通が多く、天狗を知っている人もいるそうだ。「hitting the Tengu’s nose」というのは聞いた事があるという。

(レドモンド、2008年、195頁)

≪No. 63 初コウにコウなし≫より

Count the ko threats before you start a ko

「コウダテを数えてからコウを仕掛けよ」

【語句】

Count 数える

threat 脅かす、脅迫する

the ko threat コウダテの英訳 ※コウはkoそのまま

before ~の前に

start 始める、着手する

There are no ko threats for the early ko

「初コウにコウなし」

ko コウ 英語でもそのまま用いる

⇒初コウはthe early ko、コウダテはko threat(threatは脅かす、脅迫する)

※コウダテは多くの場合、相手を驚かすようなねらいを持っているので、案外ピッタリくる表現であるそうだ。

(レドモンド、2008年、201頁)

≪No. 66 三目の真ん中は急所≫より

The center of three stones is a vital point

「三目の真ん中は急所」

center 真ん中(この言葉は米語ではcenter、イギリスではcentre)

three stones 三目

vital point 急所

※「大場より急場」でも、vital pointが出てきた。key pointとほぼ同意語。

(レドモンド、2008年、213頁)

≪No. 70 眼あり眼なしはカラの攻め合い≫より

The hane is the killing move

「死はハネにあり」

※「ハネ」を英訳しようとすると、「敵と味方の石が隣り合っている場合、味方の石から斜めに、敵の石と隣り合う場所に打つ」ということになる。このように大変面倒になる。

したがって、欧米の碁打ちはこの「ハネ」の形を憶えて、そのまま「hane」と言うそうだ。

英語では、「ハネは殺しの手」と訳す。

因みに「death lies in the hane.」と直訳するのは、やや分かりにくいようだ。

(レドモンド、2008年、222頁)

※ただし、格言≪No.68 死はハネにあり≫の格言(216~217頁)は別ページにあり。編集・図版の関係か?)

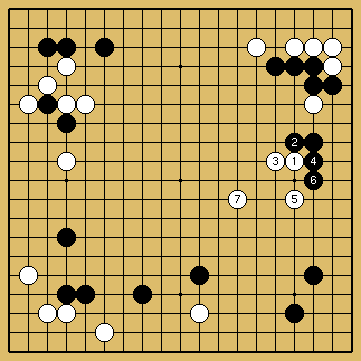

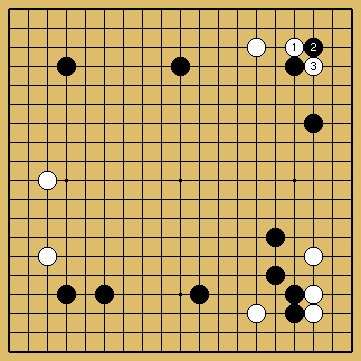

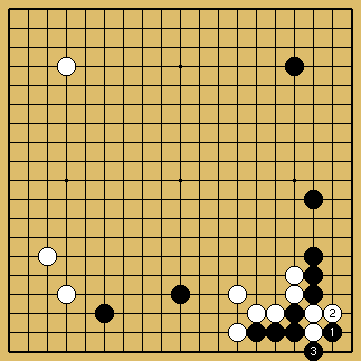

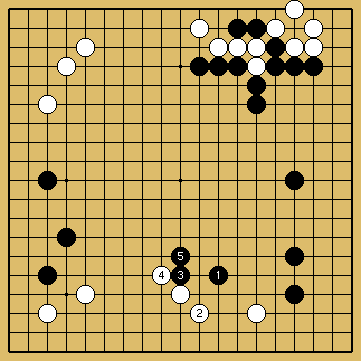

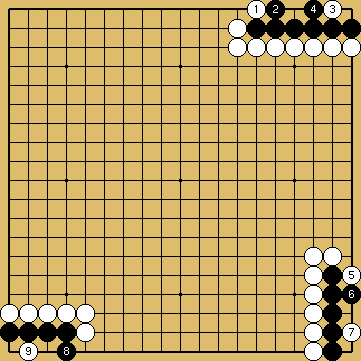

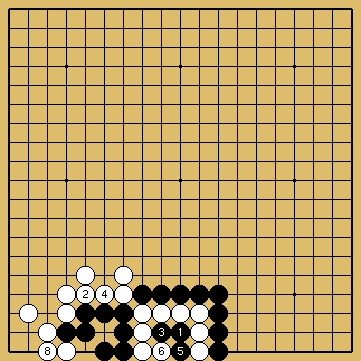

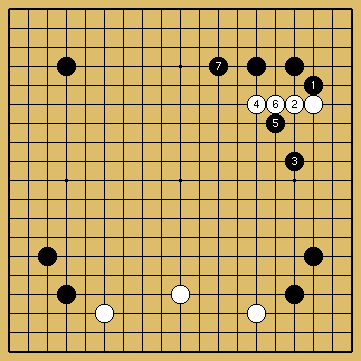

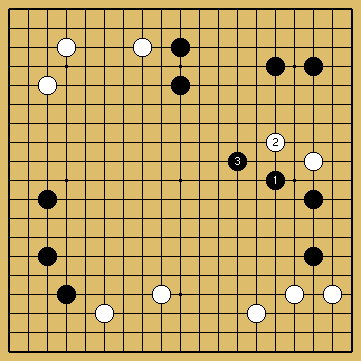

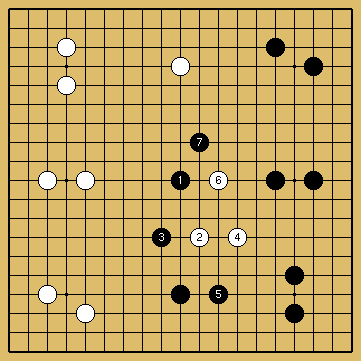

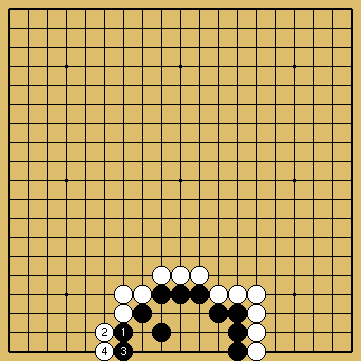

格言「消しは肩ツキ」の解説

≪No.48 消しは肩ツキ≫

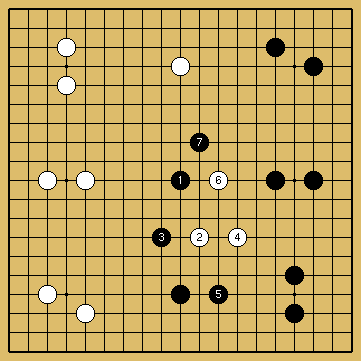

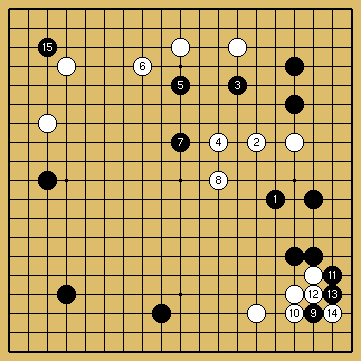

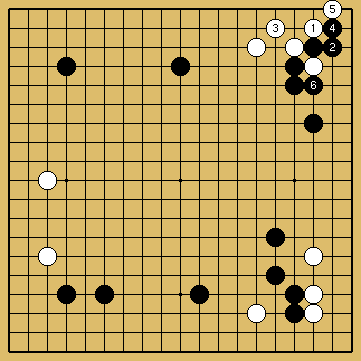

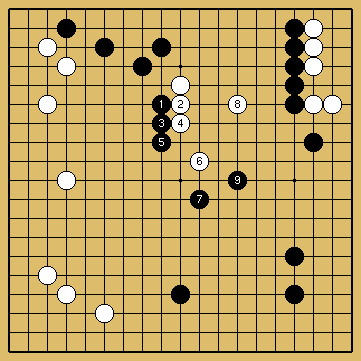

・黒の思惑は、右上の厚み、右下のシマリ、左下の肩ツキ集団を連係させて、右辺から中央一帯に大きな模様を作ろうとしている。

・この思惑を察知して、白は「消しは肩ツキ」で、黒模様に臨んだ。

・「消し」とは、模様の削減を意味する囲碁用語である。肩ツキがほどよいと、この格言はアドバイスしている。

【消しは肩ツキ】

≪棋譜≫(153頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・白は肩ツキして、白7までがワンセットである(いちばんポピュラーな定石形)

⇒黒は着実に実利を増やしたが、白は中央への逃げ足が早いのが特徴である。

(マイケル・レドモンド『レドモンドの基本は格言にあり』NHK出版、2008年、152~155頁)

【補足】模様という囲碁用語

石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』(光文社新書、2007年[2011年版]、281頁)の囲碁関連用語集(兵頭俊夫氏の執筆)では、「模様」および「模様の接点」について、次のように説明している。

〇模様~石の配置から見て、将来、地になる可能性が大きい勢力圏。

〇模様の接点~黒と白の模様の境界のあたり。

【石倉昇ほか『東大教養囲碁講座』光文社新書はこちらから】

東大教養囲碁講座―ゼロからわかりやすく (光文社新書)

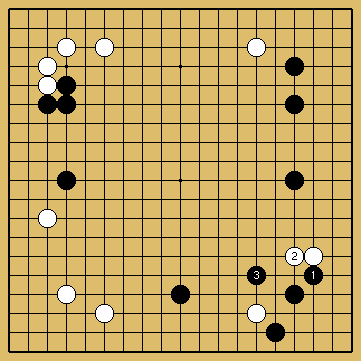

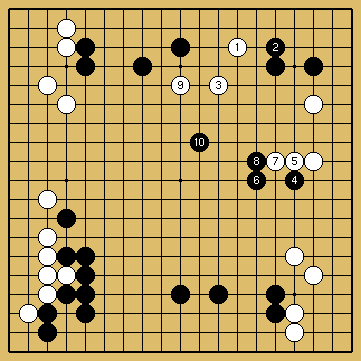

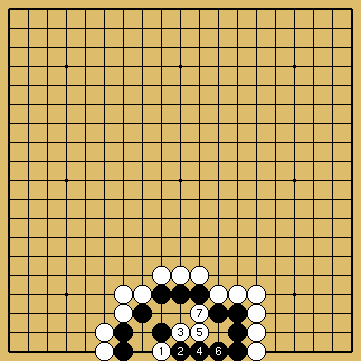

模様(moyo)に関連して

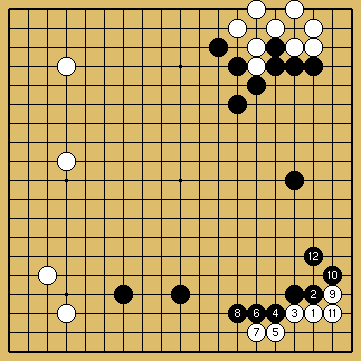

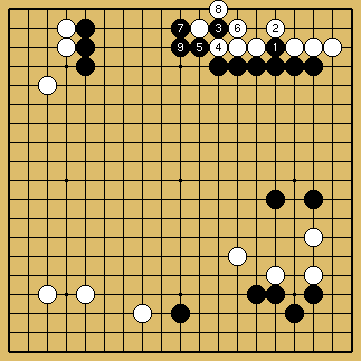

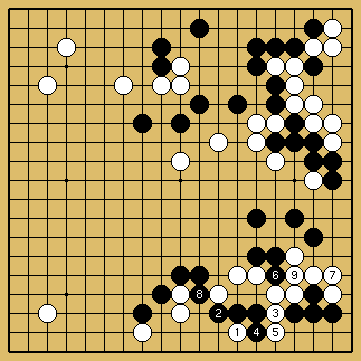

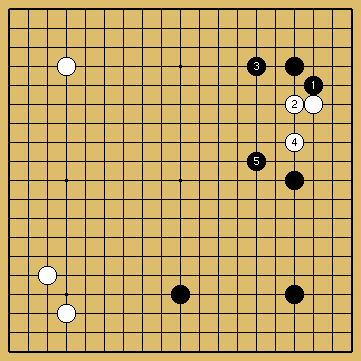

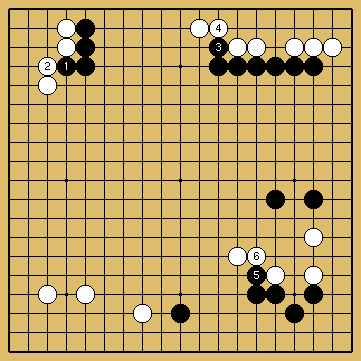

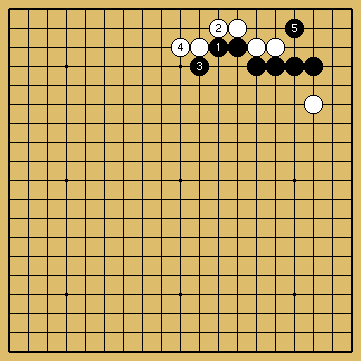

≪No. 49 消しはボウシ≫

【消しの両横綱としてのボウシ】

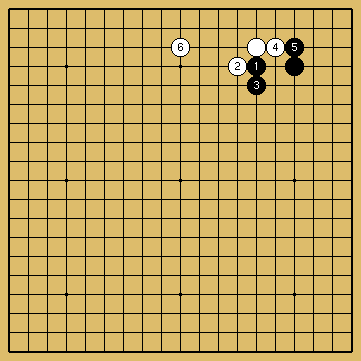

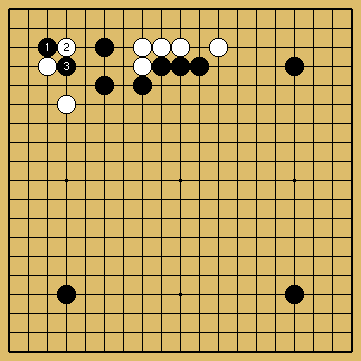

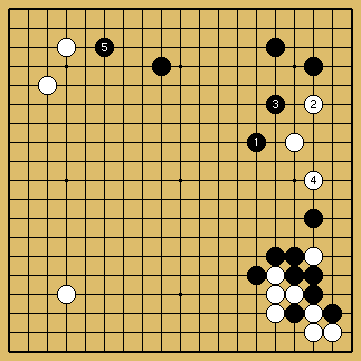

≪棋譜≫(156頁~157頁のテーマ図と1図)

棋譜再生

棋譜再生右上隅の黒の小ゲイマジマリを中心に上辺と右辺の両翼へと黒の大きな模様が展開している。

〇消し=模様の制限が急務の場面である。

・白1が「消しはボウシ」の一手

「肩ツキ」と並んで、「消し」の両横綱である。

(実は「消しは肩ツキ、ボウシ」と一緒に言われることも多い。この二つを知っていれば、ほとんど困らないようだ)

・上辺を黒2と受けるのは、白3、5とモタれながら、白7と右辺に踏み込む。

・黒8のナラビは好手。

・白9と中央に進出するまでがワンセットの形である。これで一段落。

(レドモンド、2008年、156~157頁)

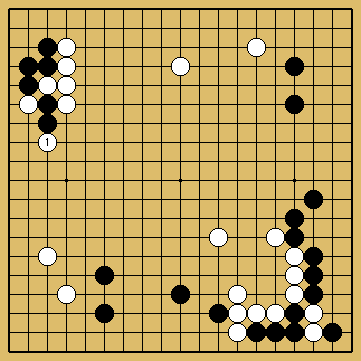

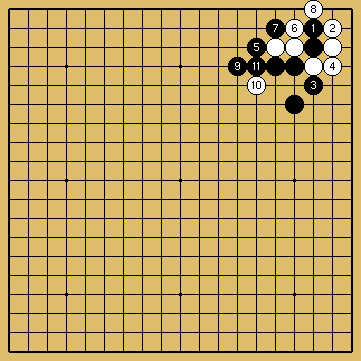

清成哲也九段が提唱した「模様の接点を探せ」という格言

清成哲也『清成哲也の実戦に役立つ格言上達法』(日本放送出版協会、1993年[1995年版])の「第3章 中盤編」の「Ⅰ平面より立体」「2模様の接点を探せ」において、清成哲也九段は、模様について、次のように述べている。

“接点打法”という明解な碁の考え方を、苑田勇一九段(清成九段と同じ関西棋院に所属する先輩)が提唱したそうだ。

「序盤から最終盤に至るまで、碁には白黒互いにシノギを削り合っている接点というものがある。そこを探して打つべし」という説である。

その接点ということばを借りて、清成九段は「模様の接点を探せ」という格言をつくったという。

模様の接点を探して、そこを先占すれば、本節のテーマ「平面的でなく立体化を図れ」にかなうことができるとする。

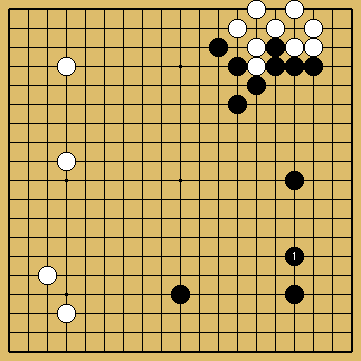

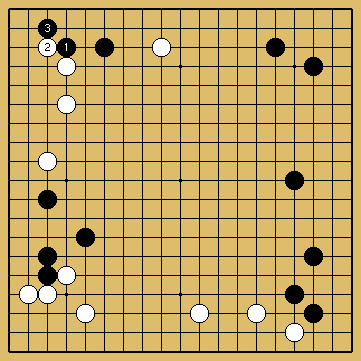

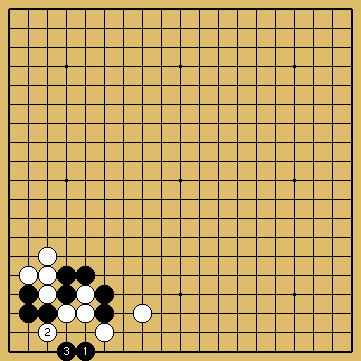

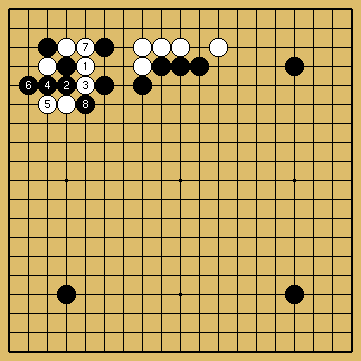

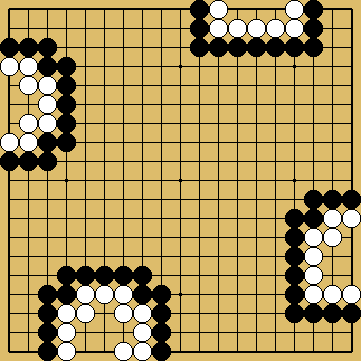

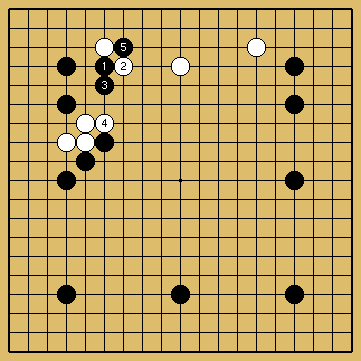

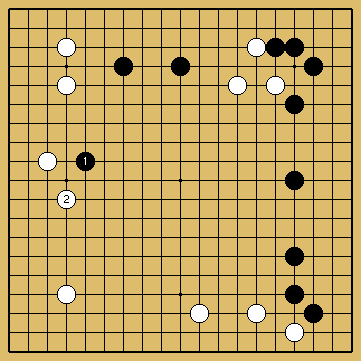

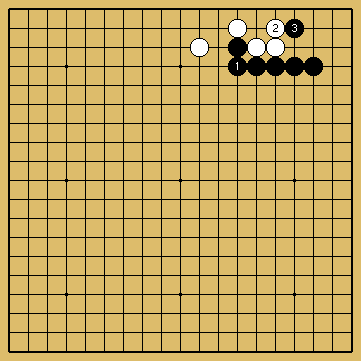

【模様の接点の例】

≪棋譜≫(112頁の1図)

棋譜再生

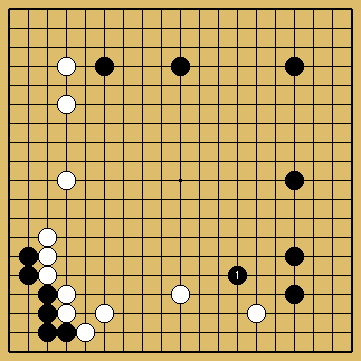

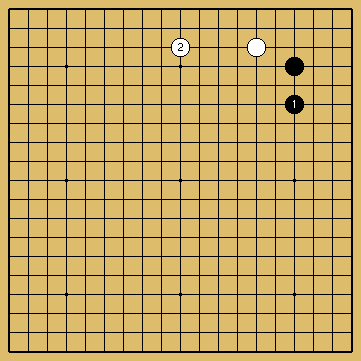

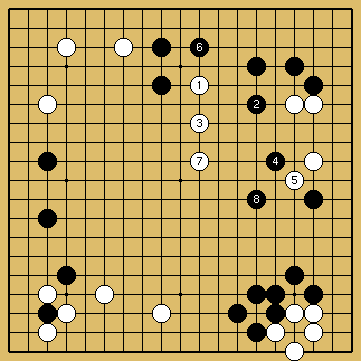

棋譜再生・後手番の白が、天元を中心点として対称のところを占めていけば、上図のような碁形が生じる。

⇒ある一面で、上図のマネ碁は、碁の本質を鋭くついているらしい。

というのも、碁は本来見合いの芸であり、相手と等しい(似たような)価値の手を打っておけば、そう形勢は離れないからであるという。このマネ碁の場合、大模様対大模様の碁となる。

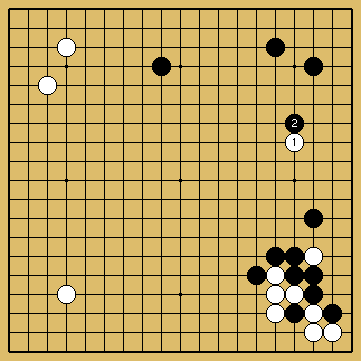

≪棋譜≫(113頁の2図)

棋譜再生

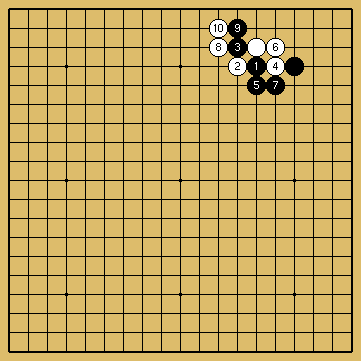

棋譜再生★さて、どこが模様の接点だろうか?

〇正解は、黒1と天元へ打つ見当である。

黒1は、白模様を制限し、黒模様をより広げるバランスのとれた一点である。

・黒1に対して、白2と模様に入ってきた。囲い合いでは不利と見たのにちがいない。

・黒は主導権を握って、黒1、3、7と中央を制圧した。

(こうなれば、白模様への踏み込みはフリーパスである)

≪整理≫

・黒の模様はいくらか小さくなるものの、強化され、地に近づく。他方、白模様は知らないうちに消されていく。

・模様は地ではない。むしろ相手にどこかに入ってきてもらって、それを攻めることによって、地に変えていくものである。

・「模様の接点」は、全局的な必争点、急場といってもよいとする。

(清成哲也『清成哲也の実戦に役立つ格言上達法』日本放送出版協会、1993年[1995年版]、112~114頁)

【清成哲也『清成哲也の実戦に役立つ格言上達法』はこちらから】

清成哲也の実戦に役立つ格言上達法 (NHK囲碁シリーズ)

【補足】天王山を逃すな

・「天王山を逃すな」について、『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』(日本棋院、1994年[2007年版])で言及されている。

お互いの勢力の消長に関するところ、双方の模様の接点を「天王山」と呼ぶ。つまり、「ゆずってならない模様の争点」をいう。

☆例を示そう。

1図、2図とも、黒1がともに逃せぬ天王山。

⇒白石に置き換えてみれば、その価値がわかる。

【1図】

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生【2図】

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生(工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]、171頁、222頁)

【『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院はこちらから】

新 早わかり格言小事典―役に立つ囲碁の法則

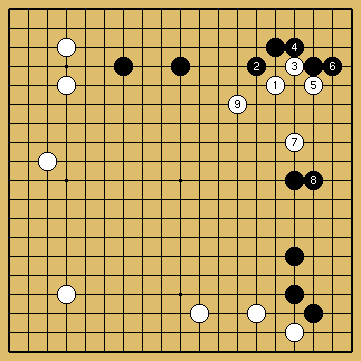

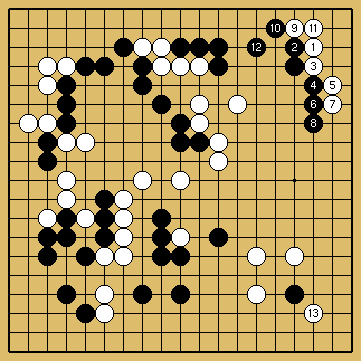

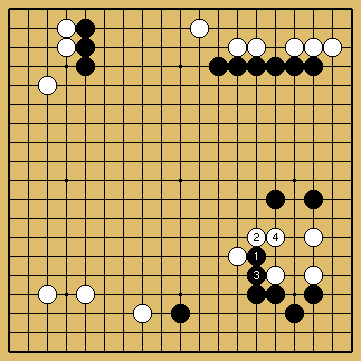

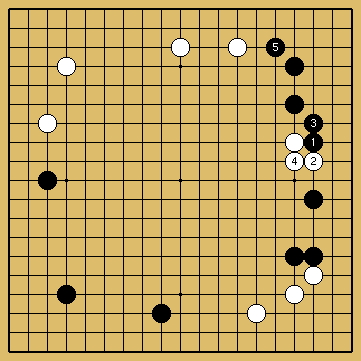

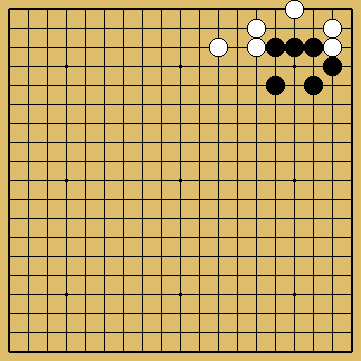

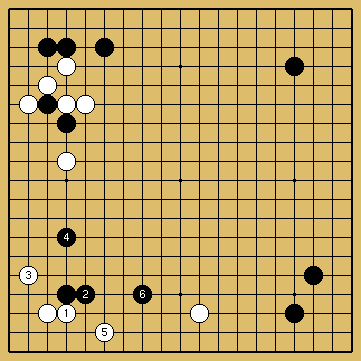

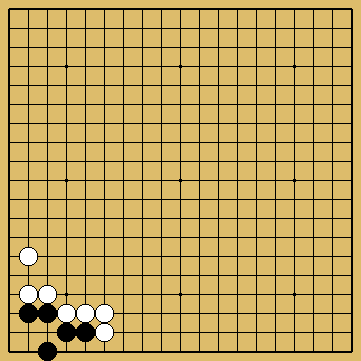

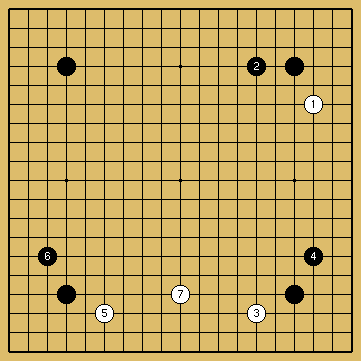

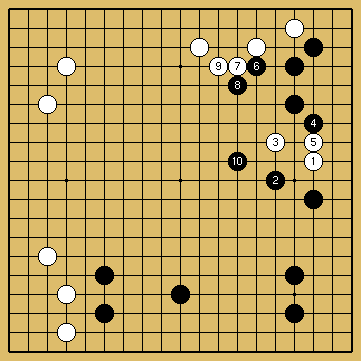

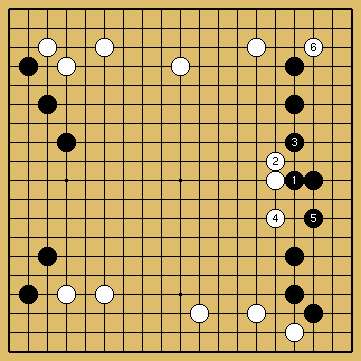

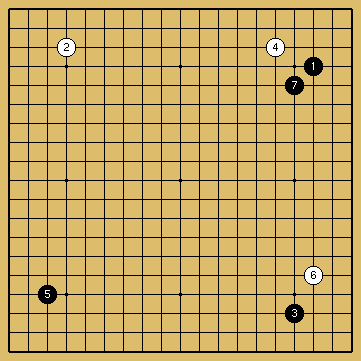

「天王山を見逃すな」の別例

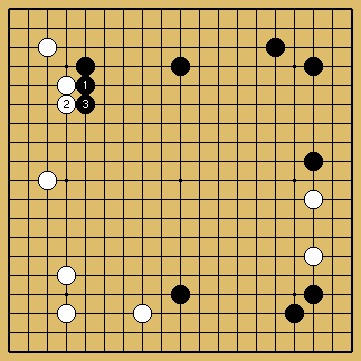

高尾紳路『囲碁 布石入門』(成美堂出版、2013年)においても、「天王山を見逃すな」という格言について言及している(133頁~134頁)。

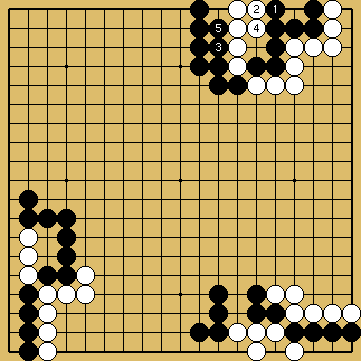

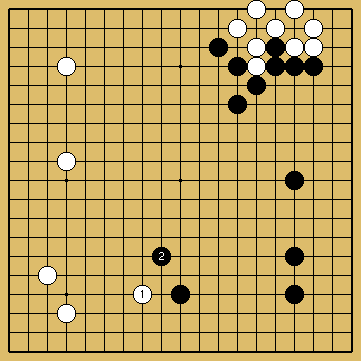

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生・この布石は、右上一帯の黒の大模様と左下一帯の白の大模様がにらみあっている。

こんな布陣では「天王山を見逃すな」が大切である。とすれば、黒はどこが最善か?

⇒・黒1とカケる一手である。

・黒1がなぜ最善になるかと言えば、右上一帯の大模様を広げながら、左下一帯の白模様のスケールを制限しているからである。

〇黒1は、互いの大模様の消長に関する天王山である。

・黒は1、3を決めてから、5と大模様にシンを入れるのが好手順である。黒不満のない展開。

(高尾紳路『囲碁 布石入門』成美堂出版、2013年、133頁~134頁)

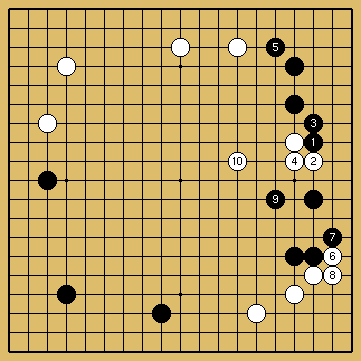

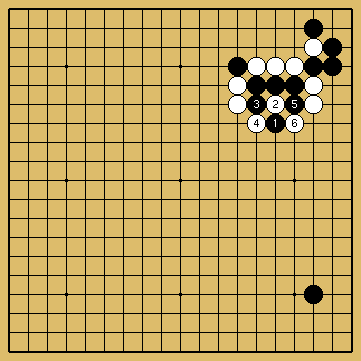

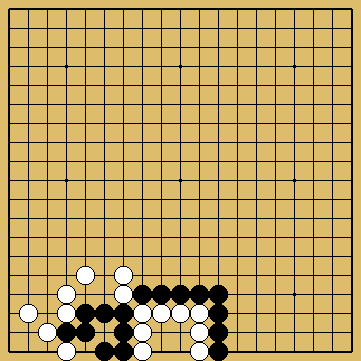

模様について~模様に芯を入れよ

≪No.57 模様に芯を入れよ≫

【「模様に芯を入れよ」のテーマ図】

≪棋譜≫(180頁のテーマ図)

棋譜再生

棋譜再生・白は実利、黒は模様という好対照の布陣となっている

・黒1(星から一間トビ)が「模様に芯を入れよ」の絶好手である。

ここが芯を入れるタイミングで、黒模様を引き締める。

・模様作戦は広げるばかりではなく、しっかりとした骨組も整えなくてはいけない。

芯を入れる時期や打ち方は碁によって様々である。

(模様の碁をたくさん打つことによって身についてくるものらしい)

【模様に芯を入れない場合:三々が弱点】

≪棋譜≫(181頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・もし模様に芯を入れていないと、「No.9 星の弱点は三々にあり」の格言どおり、白1と侵入され、実利を食われる恐れもある。

⇒黒12までは定石。

白は難なく先手で荒らし、あとはこの黒模様を適度に削減する手段を考えることになる

(レドモンド、2008年、180~181頁)

三々入りについて

【三々入りの事例】

≪棋譜≫(162頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生★黒は、緩着を打った(12十三)。

白は形勢判断をして、碁を決める場面である。

⇒白1と三々に入って、白十分という形勢である。

黒12までの定石なら、残るは白13が最大である。

黒の緩着を突いて、一気に白の優勢となる。

(神田英監修『並べて学ぶ次の一手』日本棋院、2003年[2005年版]、161頁~162頁)

【神田英監修『並べて学ぶ次の一手』日本棋院はこちらから】

並べて学ぶ次の一手―即効上達シリーズ〈2〉 (囲碁文庫)

≪参考文献≫

マイケル・レドモンド『レドモンドの基本は格言にあり』NHK出版、2008年

林道義『囲碁心理の謎を解く』文春新書、2003年

石田芳夫『目で解く上達囲碁格言』誠文堂新光社、1986年[1993年版]

蝶谷初男・湯川恵子『囲碁・将棋100の金言』祥伝社新書、2006年

菅野清規『生きている囲碁の格言』成美堂出版、1983年

清成哲也『清成哲也の実戦に役立つ格言上達法』日本放送出版協会、1993年[1995年版]

工藤紀夫『初段合格の手筋 150題』日本棋院、2001年[2008年版]

山田至宝『初段合格の死活150題』日本棋院、2001年[2013年版]

神田英監修『並べて学ぶ次の一手』日本棋院、2003年[2005年版]

日本棋院『基礎編Ⅰ すぐ打てる布石と定石』日本棋院、1985年[1998年版]

坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]

橋本昌二『囲碁初段合格 定石問題集』成美堂出版、1983年

工藤紀夫『新・早わかり格言小事典 役に立つ囲碁の法則』日本棋院、1994年[2007年版]

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生 棋譜再生

棋譜再生