《「ミロのヴィーナス」その12 中村るい氏の古代ギリシャ美術史》

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

執筆項目は次のようになる。

著者中村るい氏は、東京芸術大学大学院修士課程を修了し、1995年、ハーバード大学大学院博士課程を修了し(Ph.D.)、その著作『ギリシャ美術史入門』(三元社、2017年[2018年版])の執筆当時、高知大学准教授の職にあり、専門はギリシャ美術史である。経歴から明らかなように、ギリシャ美術史研究の第一人者である。

前述したように、「ミロのヴィーナス」については、「第11章 クラシック後期~ヘレニズム時代」において、著者も5頁にわたって記述している(198頁~202頁)。

「ミロのヴィーナス」は、おそらくギリシャ彫刻の中でいちばん知られている彫像かもしれないといい、ルーヴル美術館の必見の作品として挙げている。

ただ、この本には、“衝撃的な”ことが書かれている。すなわち、「ミロのヴィーナス」は、美術史学の観点からは、決して傑作とはいえないというのである。また、「ミロのヴィーナス」の美しさを一般的に解説する際に、「黄金分割」という概念が使われているが、この語は近代に生まれた概念であり、ギリシャ美術史では、ほぼ使われることのない言葉だそうだ(200頁~201頁)。

今回のブログでは、『ギリシャ美術史入門』(三元社、2017年[2018年版])の内容を、古代ギリシャの彫刻家および「ミロのヴィーナス」を中心に紹介してみたい。(以下、敬称省略)

「はじめに」によれば、本書はだいたい時代を追って、青銅器時代からヘレニズム時代までを扱っている。この時代を次の6つの時代に区分している。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

・アルカイック時代(前700~480年)

・クラシック時代(前480年~323年)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~31年)

そして、巻末の「ギリシャ美術史年表」(209頁~216頁)では、クラシック時代をさらに4つの時期に細分している。

・クラシック時代(厳格様式期)(前480年~450年)

・クラシック時代(パルテノン期)(前450年~430年)

・クラシック時代(豊麗様式期)(前430年~400年)

・後期クラシック時代(前4世紀)

「ギリシャ美術史年表」(209頁~216頁)には、次のように時代区分をしている。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

・アルカイック時代(前700~480年)

・クラシック時代(厳格様式期)(前480年~450年)

・クラシック時代(パルテノン期)(前450年~430年)

・クラシック時代(豊麗様式期)(前430年~400年)

・後期クラシック時代(前4世紀)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~)

それでは、各時代の特徴を簡潔に記しておこう。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

ギリシャ美術史では、青銅が使われ始め、鉄器が登場するまでの時代を青銅器時代と呼ぶ。クレタ文化やミュケナイ文化が繁栄した時期にあたる。

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

青銅器時代末期に、社会は徐々に変化し、宮殿中心の統治システムは機能しなくなってしまい、青銅器文化は終焉を迎える。鉄器の使用が始まり、火葬の習慣が導入され、歴史学では、初期鉄器時代と呼ぶ。

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

<暗黒時代>の混乱期を経て、幾何学的な文様をコンパスと定規を使って描くことが始まる。美術史学では、幾何学様式時代と呼ぶ。末期に都市国家(ポリス)が現れる。

・アルカイック時代(前700~480年)

都市国家(ポリス)の形成からペルシア戦争終了までの時代で、アテネ社会は貴族政から民主政へ移行する。

・クラシック時代(前480年~323年)

ペルシア戦争終了からアレクサンドロス大王の没年までの時期である。

クラシック時代はさらに次の4つの時期に細分できる。厳格様式期(前480年~450年)、パルテノン期(前450年~430年)、豊麗様式期(前430年~400年)、後期クラシック時代(前4世紀)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~31年)

アレクサンドロス大王の築いた広大な版図が、後継者らによって分割され、その後、アクティウムの海戦を経て、ローマの軍門に降るまでの時代をさす。

「おわりに」にも明記してあるように、エーゲ世界からアルカイックおよびクラシック期までの美術を中心にページをさき、ヘレニズム時代の美術は、それほど大きくは取り上げていない。その理由は、ヘレニズム美術はアルカイック美術とクラシック美術の「形の記憶」を受け継ぎ、そのうえで大胆に変化させた美術であり、まず、アルカイックとクラシック期をおさえたかったからであるという。両時期の基本的な流れがわかると、ヘレニズムの多様な世界が明瞭に見えてくるというのである(中村るいの本来の研究テーマはヘレニズム絵画史で、今後機会があればヘレニズム世界についてもまとめたいと付言している)。

中村るいは、以下、第1章では、ルネサンスや近代の美術と古代美術の関係をひもとき、続いて、ギリシャの各時代の作品のあり方を考えている。

(中村るい『ギリシャ美術史入門』三元社、2017年[2018年版]、11頁~12頁、207頁、209頁~216頁)

「第1章 古代ギリシャと西洋美術」では、古代ギリシャが西洋文化の源流であることは、いわば自明の理であるが、美術の分野では、実際はどのような点にそれが見られるのか。

中村るいは、まず最初に、「ボッティチェリの≪ヴィーナスの誕生≫と古代のヴィーナス像」と題して、15世紀後半のルネサンス時代に制作されたボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」(1485年頃、ウフィツィ美術館[フィレンツェ])という西洋美術の傑作の一つから話を始める(ここらあたりは、高階秀爾本と似ており、いわば西洋美術史の“定型”といってよい)。

題名の通り、画面中央の貝の上に立つ、生まれたばかりの裸体の女神に注目する。ギリシャ神話の愛と美の女神が海の泡から生まれたことをはじめ、この絵に登場する神々のギリシャ神話的背景を解説していく。

そして、改めて、この絵に描かれたヴィーナス像に注目している。このヴィーナスはどこか遠くを見るようなまなざしをして、右手で胸を隠し、左手は長い髪とともに下腹部を隠すポーズをとっている。

両手で胸と下腹部を隠すというポーズは、実は古代ギリシャのヴィーナス像によく登場することを強調している。「はじらいのポーズ」と呼ばれ、ヴィーナス定番のポーズである。

このポーズのヴィーナス像は、古代から複製品が多数作られ、「ローマンコピー」と総称される。

例えば、「カピトリーノのヴィーナス」(ローマンコピーで、原作は前2世紀、大理石、カピトリーノ美術館[ローマ])、「メディチのヴィーナス」(ローマンコピーで、原作は前2世紀、大理石、ウフィツィ美術館[フィレンツェ])も、そうである。

カピトリーノの方は、ヴィーナスの左足の脇に背の高い水がめがあり、衣装がかけられている。これは水浴のために衣装を脱いだという設定であると、中村は説明している。

メディチの方は、ルネサンス期に権勢をふるったメディチ家が所有していたので、このように呼ばれる。この像は、右手の角度がちょっと不自然である。というのは、この右腕は、後世に修復されたが、それがあまりうまくなかったからである。そして、こちらのヴィーナス像には、足元には水がめではなく、イルカに乗った幼児エロス(ヴィーナスの息子)が添えられている。

ボッティチェリは、このように胸や下腹部を隠す古代のヴィーナス像のタイプを目にしていたに違いなく、古代彫刻をヒントに「ヴィーナスの誕生」の構図を考案したと中村も解説している。

ただし、古代彫刻の丸写しではなく、ボッティチェリのヴィーナスは、首がとても長くなで肩で、左肩はさらに下がっている。その理由は、ボッティチェリが、ゴシック時代の描線による抒情的な表現の伝統を受け継いで、デフォルメした身体を生み出したからであるという。

また、20世紀最大の画家ともいわれるピカソの作例にも、古代ギリシャ彫刻の影響が認められるそうだ。その代表作「アヴィニヨンの娘たち」(1907年、油彩、ニューヨーク近代美術館)がそれである。この絵画は、1907年に制作され、「立体主義(キュビスム)」の手法で描かれた最初の絵画である。ピカソの「薔薇色の時代」の頃、古代ギリシャの美術に強く惹かれ、1905年~1906年頃、ルーヴル美術館のギリシャ彫刻のコレクションを参考にしたようだ。

この「アヴィニヨンの娘たち」の人物表現は、一般にアフリカの部族の仮面がヒントになったとされるが、その習作の1点を見ると、ギリシャ・アルカイック期の人物像「ディピュロンの首」(前6世紀、大理石、アテネ国立考古学博物館)に非常に似ていると指摘している。

また、ピカソは、ギリシャ神話など主題の面にも惹きつけられ、「私の辿った道を地図に印を付け一本の線で結べばミノタウロスになるだろう」という言葉を残している。ピカソは自らを牛頭人身の怪物ミノタウロスと重ね合わせ、自画像を制作している(ピカソ「ミノタウロス」1933年、木炭、ピカソ美術館[パリ])。(中村、2017年[2018年版]、14頁~21頁)。

ポリュクレイトスと同世代の彫刻家フェイディアスについて、紹介しておく。

クラシック盛期にあたるパルテノン時代、それは、彫刻家フェイディアスを抜きにしては考えることができない。そしてパルテノン時代を抜きにしては、ギリシャ文化を考えることができない、それほど重要な時代であると中村は主張している。

パルテノン神殿(紀元前447~432年、大理石、アテネ)は、時の政治家ペリクレスが提案し、民会で決議され、紀元前447年に建造が始まる。総監督となったのが、フェイディアスであった。ペリクレスの友人で建築家兼彫刻家であった。パルテノン神殿の美しさは、幾何学的な比例であるといわれている。

パルテノン神殿の彫刻は、従来と違う新しい特色があるという。パルテノン以前のギリシャの神殿装飾には、様々なモティーフや神話が並列的に取り上げられた。多様な神話で飾られ、バリエーションが豊かであった。

一方、パルテノン神殿では、統一された神話主題があり、その主題は女神アテネの称讃であった。本尊は女神アテナ像であり、破風彫刻やフリーズ彫刻にも女神アテナの誕生などが主題となっている。

ちなみに、メトープ彫刻は、「オリュンポスの神々と巨人族の戦い」「ギリシャ人とアマゾン族の戦い」「トロイ陥落」「ラピタイ人とケンタウロスの戦い」といった四大戦闘テーマで、この4テーマは公共建築物で定番の戦闘主題であった(「トロイ陥落」以外の3テーマは文明VS野蛮の対比であった)。

このように、女神アテナこそが都市国家アテネへ勝利をもたらした守護女神であった。都市国家アテネは、守護女神に対して、謝意を表するために神殿を奉献し、女神を称讃した。

パルテノン神殿の西破風のテーマは、「女神アテナと海神ポセイドンの統治権争い」である。ポセイドンとアテナのどちらがアッティカ地方を統治するかで争い、女神アテナが奇跡(アクロポリスの丘にオリーブの木を生やしたこと)を起こして、統治権を確実にした、というエピソードを表している。

その西破風の中央部分に、ポセイドンの背後に控えていた妻、海の女神アンフィトリテの頭部と推測されている頭部が残っている(通称「ラボルドの頭部」。紀元前438~432年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])。

この女神は、クラシック期らしい、重量感のある、真摯な表情の女神である。このように、紀元前5世紀のパルテノン彫刻では、神々は超然としているそうだ。

一方、紀元前4世紀になると、彫刻家プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」像(とくに通称「カウフマンの頭部」ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])には、微かな誘いの表情が加わることに気づく。

東破風の「女神アテナの誕生」の場面には、向かって右から2番目の女神アフロディテは、中央で起こっている「アテナの誕生」をまだ知らずか、ゆったりくつろいだ姿で彫られている(東西破風の構成は、中央で主要な出来事が起こり、それが両端へと徐々に伝わる、時間の流れも表現されているという)。

「ディオネとアフロディテ」(パルテノン東破風彫刻、紀元前438~432年頃、大理石、大英博物館[ロンドン]、現存のフリーズの約3分の2は大英博物館が所蔵)は、瑞々しい肉体が息づき、それを包む衣装のひだ(ドレーパリー)は、山肌を流れる滝のように渦巻き、変幻自在に展開している。

中村は、ポリュクレイトスをクラシック期の男性立像の完成者として理解している。

著述家プリニウスによると、「円盤投げ」(ローマンコピー、原作紀元前450年頃、ローマ出土、大理石、国立博物館[ローマ])という作品で有名なミュロンは、彫刻家アゲラダスの工房に弟子入りし、紀元前480~440年頃が活躍期である。同じ工房には、ミュロンより少し年下のポリュクレイトスも弟子入りしていた。

ポリュクレイトスは、のちに「槍を担ぐ人」(ローマンコピー、原作紀元前440年頃、イタリア出土、大理石、国立考古博物館[ナポリ])と呼ばれる立像で、歴史に名を刻むことになる。

「槍を担ぐ人」は自然に立つ姿で、しかも先輩のミュロンがなしとげた「動き」と「安定感」を兼ね備えている。立つ姿は運動中より、じつは難易度が高いポーズであるといわれている。

「槍を担ぐ人」は、対角線方向でバランスをとった「X字のポーズ」で立っている。その像は、一歩足を前に踏み出し、体重は右足にかかっている。体重のかかった右足の腰骨は上がり、連動して右肩は下がる。体重のかかっているほうの足を「立脚(支脚)」と呼ぶ。

一方、体重のかかっていない左足は腰骨が下がり、左肩は上がるが、体重のかかっていないほうの足を「遊脚」と呼ぶ。

身体は立脚と遊脚でバランスをとり、右肩と左肩もバランスをとる。これは左右対称ではなく、対角線の方向にバランスをとることになる。このポーズは、まるでアルファベットのXの字のようになるので、「X字のポーズ」と呼ばれている。

そして、このポーズは、美術史学では、「片足重心」または「コントラポスト」と呼ばれるポーズである。ルネサンス時代のミケランジェロも、その後の彫刻家も、男性立像の基本ポーズとして学んだ。それは紀元前5世紀のポリュクレイトスによって作り出されたものであった。

(高階秀爾が「ミロのヴィーナス」を考える際の「美」の第2条件として挙げた「動き」の導入で言及したのも、「コントラポスト」であったことを想起したい。高階、2014年、22頁~24頁。ハヴロック、2002年、28頁)。

ポリュクレイトスは、このポーズを自ら理論的に説明し、『カノン』という題の理論書を執筆した(カノンには、「基準」または「規範」という意味がある)。

そしてポリュクレイトスの作品「槍を担ぐ人」も、「カノン」と呼ばれるようになった。美術理論と連動した作品である。

なお、理論書『カノン』は他の著述家に引用され、断片的に現代へ伝わった。例えば、紀元後2世紀の医師ガレノスの医学書の中に引用された。具体的には、次のようにある。

「ポリュクレイトスはその著作の中で、身体のすべての均衡をわれわれに完全なかたちで教示したうえで、理論の要求のとおりに像を作ることによって、実技によって理論を確認し、そして著作に名づけたように、『カノーン』という名前をその像にも与えたのである。

」(ガレノス『ピッポクラテスとプラトンの学説』第5巻第3章)。

彫刻家ポリュクレイトスが、クラシック期の男性立像の規範の完成者として、自他とも認める存在だったことがわかる。人間の身体の美しさは身体が理想的な「構造」をもつ必要があり、その構造には身体の各部分の「均衡」が深く関わっているということを、ポリュクレイトスは主張している(中村、2017年[2018年版]、149頁~153頁)。

アポロン像としては、「ベルヴェデーレのアポロン」(ローマンコピー、原作紀元前330年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])が著名である。ヴァティカン美術館に、「ベルヴェデーレの中庭」と呼ばれる八角形の中庭があり、そこに設置されている。

神アポロンは、ギリシャではつねに若々しく、青春の美をあらわし、理想的な形姿をもつ存在であるが、「ベルヴェデーレのアポロン」は、弓を手に遠くへ視線を投げる姿である。紀元前4世紀の彫像を原作としている。

今では凡庸な彫像と見なされているが、ゲーテがこの像を激賞したことからも明らかなように、18世紀にはこの作品は傑作とされていた。

アポロン像としては、「ベルヴェデーレのアポロン」とは別のタイプの図像がある。プラクシテレスの「トカゲを殺すアポロン」(ローマンコピー、原作紀元前350年頃、イタリア出土、大理石、ルーヴル美術館[パリ])がそれである。

一般的に、アポロンは大蛇(または竜)ピュートンを退治し、デルフォイの神託の神となったことから、「アポロンの竜退治」の図像で知られている。

しかし、後期クラシック時代(紀元前4世紀)になると、このような有名な主題をひとひねりする作家も出てきた。それが彫刻家プラクシテレスであった。彼は、ほっそりした少年神アポロンが、木の幹をよじ登るトカゲを、恐る恐るサンダルで叩こうとする姿で表した。竜退治で有名な神アポロンが、トカゲに手を焼いているという、一種のパロディであると中村は解説している

そしてこの彫像で、少女のようにほっそりした少年アポロンは、両性具有的で、性の境界がゆらいでいる。そして、輪郭線が柔らかで、両性具有的な形態は、プラクシテレスの特徴の一つであるとする(中村、2017年[2018年版]、123頁~124頁、190頁)。

オリュンピアのゼウスの聖域は長い間機能したといわれる。旅行家パウサニアスが紀元後2世紀にオリュンピアにやってきた時、聖域でもっとも古いヘラ神殿は、神殿というより、宝物庫(またはギャラリー)のような場になっていた。パウサニアスは、「プラクシテレスの作品、幼児ディオニュソスを抱く大理石のヘルメースを含む彫像が設置されているのを見た」と書いている(『ギリシャ周遊記』第5巻17章3節)。

さて、1877年、ドイツ隊が、このパウサニアスの記述に出てくる場所で「ヘルメース像」を発掘した。通称「プラクシテレスのヘルメース像」(原作紀元前4世紀半ば、ヘレニズム時代のコピー、大理石、オリュンピア考古博物館)である。

もともと、ヘルメースが幼児ディオニュソスを抱いて、あやしているところを表している。ヘルメースの右手は失われているが、ブドウの房を持っていたとされる。酒神ディオニュソスはまだ幼児なのに、早くもブドウに関心を示すという、プラクシテレスらしい粋な意匠がみられると中村はみている。

また、図像的には、左腕は衣をかけた樹幹に載せ、体重をかけているので、身体の中心を通る正中線が見事に逆S字を描いているのも特徴である。

石材は、半透明の大理石を磨き上げており、若々しいヘルメースのしなやかな身体を強調している。表情はソフトフォーカスで、全体の柔らかな印象を演出している。さらに、樹幹にかけられた衣はとても写実的で、「ウルトラ・リアリズム」と称した研究者もいる。

ただし、このように徹底したなめらかさと写実表現をもつこの像が、プラクシテレスのオリジナルか、それとも摸刻像かは、未だ決着がついていないようだ。

ただ、この像の背面は、全面ほどは仕上がっておらず未完であること、また樹幹と左腰をつなぐ水平方向の支えは、一般的にギリシャ彫刻では類例が見当たらないことから、紀元前4世紀のオリジナル作品と見ることは難しいという中村、2017年[2018年版]、136頁~139頁)。

紀元前4世紀とは、紀元前5世紀のクラシック期を受けて、芸術家たちが様々な新しい表現を目指した時代であった。それは、ルネサンス時代のあとのマニエリスムの画家が様々に新たな表現を模索したようであると中村は喩えている。「トカゲを殺すアポロン」について、中村は、表現として、性の境界がゆらぐような表現は、これまでにない新しい美の提案であったと私見を述べている(中村、2017年[2018年版]、121頁~124頁、139頁)。

「クニドスのアフロディテ」

それでは、中村るいは、ギリシャ美術史において、プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」の登場についてどのように考えているのだろうか? この問題について考えてみたい。

巻末の「ギリシャ美術史年表」を見てもわかるように、プラクシテレスが活躍したのは、紀元前4世紀の後期クラシック時代であった。紀元前4世紀の歴史的出来事として、

・紀元前399年に哲学者ソクラテスがアテネで処刑されたこと

・紀元前336年にアレクサンドロスがマケドニア王に即位したこと

を挙げている。

プラクシテレスの彫刻作品は、この2つの出来事の間に作られている。その代表作については、次の作品が年表に記されている。

・紀元前350年頃 プラクシテレス「トカゲを殺すアポロン」

(ローマンコピー、原作紀元前350年頃、イタリア出土、大理石、ルーヴル美術館[パリ])

・紀元前340年頃 プラクシテレス「ヘルメース」

(ヘレニズム時代のコピー、原作紀元前4世紀半ば、大理石、オリュンピア考古博物館)

・紀元前340年頃 プラクシテレス「クニドスのアフロディテ」

(ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])

(中村、2017年[2018年版]、215頁)

中村るいは、「クニドスのアフロディテ」について「全裸の女神像の登場」と題して論じているが、目次に立ち返って、このアフロディテ像がギリシャ美術史に登場してくる経緯を説明しておこう。

「第11章 クラシック後期~ヘレニズム時代」の各節を次のように構成している。

・内戦の時代――社会の変質

・アテナ・ニケ神殿

・ニケの戦勝記念モニュメント

・全裸の女神像の登場

・≪トカゲを殺すアポロン≫(ブロンズ像)の発見

各節の内容を要約すると、次のようになる。

「内戦の時代――社会の変質」においては、西洋文化における偉大な成果の一つであるパルテノン神殿は紀元前432年に完成するが、翌年紀元前431年から、ペロポネソス戦争(都市国家のアテネVSスパルタの戦い)が勃発し、30年間の内戦が続く。

この戦争の勃発期に、アテネで伝染病が蔓延し、その人口は3分の2にまで激減し、パルテノン神殿の建造の推進役だった政治家ペリクレスも罹患して死去する。アテナイ社会は大きく変質する。

この時期を代表する彫刻として、次の2点を挙げている。

① アクロポリスに建造されたアテナ・ニケ神殿のレリーフ

とりわけ、欄干浮彫の「サンダルの紐をとくニケ」

(紀元前420年頃、大理石、アクロポリス美術館[アテネ])

② 「パイオニオスのニケ」(パイオニオス作の「ニケの戦勝記念モニュメント」)

(紀元前420年頃、大理石、オリュンピア考古博物館)

① のアテナ・ニケ神殿は、30年間のペロポネソス戦争の休戦期に、アテナ・ニケを祀る

神殿として建造された。この神殿は、巧緻な彫刻で飾られているので、「宝石箱」とも呼ばれている。その彫刻装飾の中でも特に名高いのが、「サンダルの紐をとくニケ」である(実は、サンダルの紐をといているのか、結んでいるのかははっきりせず、「サンダルの紐を結ぶニケ」と表記されている場合もあるそうだ)。

「ニケ」は、「勝利」の擬人像である。ニケ(Nike)を英語では「ナイキ」と発音し、スポーツ用品のブランド名にもなっていることは周知のところである。

ちなみにパルテノン神殿の本尊アテナ像は、手にニケ像を載せている。ニケを手に載せるというイメージは、おそらく彫刻家フェイディアスが新たに創造した表現と考えられている。

さて、「サンダルの紐をとくニケ」像で目をみはるのは、衣が織りなす優雅なひだ(ドレーパリー)である。身体を豊かに包み、衣の下に息づく肌が、ドレーパリーに微妙な変化をつけている。前屈みの姿勢をとっているので、その衣裳は複雑なドレーパリーになっており、これを彫るには、高度な技術が必要とされる。

ところで、もう1点の「パイオニオスのニケ」は、9メートルの台座の上に設置された奉納像である。この像は、女神ニケが勝利をもたらす瞬間を魅惑的に表している。ニケは真正面からの風を受けながら、降り立とうとしている像で、足元にはゼウスの象徴のワシが彫られている。

このニケの衣も、身体にぴったりはりつき、まるで着衣のまま水に飛び込んだ時のように、身体を浮き上がらせている。

このような表現は、「濡れた衣」(ウェット・ドレーパリー)と呼ぶ(ケネス・クラークも、この「濡れた衣」(draperie mouillée)という芸術表現に注意を促している[クラーク、1971年[1980年版]、104頁、133頁、147頁])。

パルテノン後のギリシャ彫刻では、とくに女性像にウェット・ドレーパリーが目立つようになる。それは女神も含めて女性の姿をより魅惑的に、また官能的に表現しようとする志向をあらわしていると中村るいは捉えている(蛇足だが、「パイオニオスのニケ」は、2004年の「アテネ・オリンピック」のメダルのデザインにも登場したそうだ)。

そして、その後、紀元前4世紀になると、ウェット・ドレーパリーはさらに透明になり、ついに全裸の女神像「クニドスのアフロディテ」(ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])が登場することになると中村るいは理解している。紀元前4世紀の革命的な彫刻家プラクシテレスがそれを断行したというのである。

その作品が、等身大より少し大きい「クニドスのアフロディテ」であった。

この像によって、プラクシテレスの名を高めたといわれる。

彫刻家プラクシテレスは、少なくとも3代続く彫刻家一家である。父親も息子もそうだった。父親は優美な作風で知られ、プラクシテレスはそれを受け継ぎ、さらに自由な視点で彫刻を作った。とくに大理石像を得意とし、約40点が記録に残っている。

そして当時の著名な画家ニキアスに、彫像の着彩を依頼して仕上げることを好んだといわれる(この点、「コラム14 彫刻への彩色」(178頁~179頁)。

さて、「クニドスのアフロディテ」に関しては、ハヴロックも言及していたように、プリニウス(『博物誌』第36巻20章)が、面白いエピソードを伝えている。すなわち、プラクシテレスは2体のアフロディテ像を制作したが、一方は着衣のアフロディテであり、もう一方は全裸のそれであった。コス島の住民は、伝統的な着衣像のほうを選び、小アジア半島西海岸のクニドスの住民は全裸像を選んだと記す。

中村はこのエピソードを紹介して、「クニドスのアフロディテ」がギリシャ美術史上、どのような歴史的意義をもっていたかについて、次のように解説している。少々長くなるが、中村の見解を知るには大切な箇所なので、引用しておく。

「この全裸のアフロディテ像の出現は、ギリシャ美術の歴史上、前代未聞の事件でした。それまで全裸の女神像は作られたことがなかったのです。端的にいえば、女神を全裸にすることはタブーでした。先に見たように、パルテノン時代の後、前420年代以降の彫刻には、「濡れた衣(ウェット・ドレーパリー)」という限りなく透明に近い衣装が登場しました。しかし、衣をまとっています。ヌードではありません。この伝統を打ち破ったのが、プラクシテレスでした。

それは挑発的というか、美術表現への大胆な提案です。

≪クニドスのアフロディテ≫の原作は、残念ながら消失しましたが、画家ニキアスの着彩で、頬が上気したように染まり、「しっとりと濡れた目は喜びと歓迎の意をあらわしていた」(ルキアノス『肖像』6章)と伝えられます。≪クニドスのアフロディテ≫の頭部については、通称≪カウフマンの頭部≫(図99)がもっとも原作に近いといわれますが、なるほど、そこには微かな誘いの表情を見ることができます。ただ決して露骨な表情ではありません。

≪クニドスのアフロディテ≫は円形神殿に設置され、あらゆる方向から眺められ、称讃されました。そのスキャンダラスな肢体を一目見ようと、遠路はるばる旅行者がやってきて、中には、神殿が夕刻閉まった後、ひそかに神殿に残り、大理石の女神を抱擁して一夜を過ごした男性もいたことが記録に残っています」(中村、2017年[2018年版]、187頁~189頁)。

ここで、中村が叙述していることを箇条書き風に抽出してみよう。

・ギリシャ美術史における「クニドスのアフロディテ」像の歴史的意義

・「クニドスのアフロディテ」の原作は消失したこと

・画家ニキアスによって彩色されていたこと

・ルキアノスの記述によって、この像の様子が窺い知れること

(ハヴロックも言及していた)

・この像の頭部は通称「カウフマンの頭部」がもっとも原作に近いとされていること。

そこに中村は、「微かな誘いの表情」を読み取っていること。

・「クニドスのアフロディテ」は円形神殿に設置されたといわれていること。

・後世の旅行者が、この神殿を見学に来て、この女神像と一夜を過ごした記録があること。

※なお、通称「カウフマンの頭部」は、ローマンコピーで、原作は紀元前350~340年頃の大理石製で、ルーヴル美術館(パリ)所蔵である」(中村、2017年[2018年版]、189頁)。

この中村の叙述で一番重要なことは、ギリシャ美術史において、「クニドスのアフロディテ」像が持つ歴史的意義を述べていることである。すなわち、ギリシャ美術では、従来、女神を全裸像で作ることはタブーであったので、この全裸のアフロディテ像の出現は、前代未聞の事件であったと中村は捉えている。ギリシャ彫刻で女神は着衣像が伝統的で、パルテノン時代の後、紀元前420年代以降の彫刻には、「濡れた衣(ウェット・ドレーパリー)」の像が現れたものの、ヌードではなかったが、この伝統をプラクシテレスが打ち破った。それは美術表現への大胆な提案であった。

中村は、ヘレニズム彫刻として代表的な次の3点の彫刻を解説している。

① 「サモトラケのニケ」(紀元前190年頃、サモトラケ島出土、大理石、ルーヴル美術館)

② 「ラオコーン」(紀元前1世紀~紀元後1世紀、大理石、ヴァティカン美術館)

③ 「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃、大理石、ルーヴル美術館)

「サモトラケのニケ」は、「パイオニオスのニケ」と同様、戦勝記念碑として設置された。該当する戦争は紀元前190年頃のシリア軍とロドス島(エーゲ海南東部の島。トルコの南西岸沖にある。クニドスの沖の島)との海戦であるようだ。勝利したロドス島の人々が記念碑を奉納したと考えられている。

この女神ニケ像はいま、船の舳先に舞い降りたところである。そしてこの舳先が台座となっている。この像は、ルーヴル美術館の階段の踊り場に設置されている。

大きな翼を広げ、衣装が潮風を受けて、たくましい身体にまとわりついている。ドレーパリーが躍動的である。「パイオニオスのニケ」は、透明に近いドレーパリーであったが、それより衣は少し厚く、その下の肉体はより力強い。着地の時に起こる逆風も足元に表現され、ドレーパリーの動きがダイナミックである。

このようなヘレニズム盛期の様式は、ハヴロックも言及していたように、「ヘレニズム・バロック」と呼ばれている。中村は、その特徴として、強靭な肉体と躍動的なドレーパリー、そして翼の勢いの表現を挙げている(中村、2017年[2018年版]、194頁~196頁)。

その「ヘレニズム・バロック」様式の名作が「ラオコーン」である。これはトロイ戦争にまつわる一場面を表現している。

予知の能力を備えたラオコーン(トロイの神官)は、ギリシャ側の「木馬」の策略を見抜いたところから、悲劇が始まった。神々は、すでにギリシャ側の勝利を決めていたので、ラオコーンの口封じのため、大蛇を送り込み、息子もろとも殺害したと伝えられる。

その彫像を見ると、ラオコーンは、脇腹を蛇に咬みつかれ、その顔は苦痛でゆがみ、身体は向かって左上方へねじりあげている。向かって右側の年上の息子は、助けを求めて必死に父親を見つめているが、まだ意識がある。他方、左側の弟はすでに気を失っている。何とも痛ましい光景である。

この「ラオコーン」という群像が発見されたのは、ルネサンス期の1506年1月のことである。発見のニュースを耳にしたミケランジェロは、すぐその場にかけつけ、デッサンを行なったそうだ。そして、その後の制作に大きな影響を与えた。とくに1508年から制作が始まるシスティナ礼拝堂の天井画には、その影響が見られる。たとえば、天井画「水の分離」の周囲の青年裸体像(1511~1512年、ヴァティカン美術館)がそうである(中村、2017年[2018年版]、196頁~197頁)。

19世紀前半に、「ミロのヴィーナス」はルーヴル美術館に入るが、その歴史的背景には、欧米のギリシャ遺跡に対する関心の高まりがあった。

18世紀の啓蒙思想が、古代ギリシャ・ローマに思想の根拠を求めたことも手伝い、ギリシャ熱が高まり、遺跡の発掘が競って行われるようになる。

古美術品を見つけたギリシャ人は地元の有力者に届け、そしてその管轄下のヨーロッパ列強の総領事に伝えられた。その後、美術品は国外にもち出され、列強各国の美術館に収まった。

「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])も例外ではない。1820年にエーゲ海のメロス島(フランス名ミロ島)で出土したものが、翌年1821年ルーヴル美術館に入った。

「ミロのヴィーナス」像の頭部は、とても小さく、さらに目と口許が小ぶりである。特定の感情をあらわしているようには見えず、感情を抑制した、ニュートラルな表情である。これこそが、クラシック期の神々の表情で、頭部はクラシック様式である。それに対して、首から下は、豊かな逆S字のひねりに見られる通り、ヘレニズム様式である。美術史学の様式からいえば、クラシック様式とヘレニズム様式の折衷様式であると中村るいは規定している。

このブログの【はじめに】にも記したように、中村るいは、「ミロのヴィーナス」は美術史学の観点からは、決して傑作とはいえないと主張している。その理由について、次のように述べている。

「クオリティーの点では、さきの≪サモトラケのニケ≫[図102]のほうがずっと上でしょう。ではなぜ、≪ミロのヴィーナス≫が至宝として扱われるのか。美術史の立場からいえば、頭部が残っているからです。クラシック期からヘレニズム期の、等身大かそれ以上のヴィーナス像の原作で、頭部の残っているものは、この像しかありません。これ以外で頭部が残っているのは、すべてコピー像です。つまり、頭部が残った唯一のオリジナルとして、稀少価値から評価されているのです。」(中村、2017年[2018年版]、200頁)

このように、中村は、美術史の立場から、「ミロのヴィーナス」の至宝性の理由を解説している。すなわち、クラシック期からヘレニズム期において、等身大以上のヴィーナス像の原作で、頭部が残っているのは、「ミロのヴィーナス」像しかないというのである。つまり、「ミロのヴィーナス」は、当該期において頭部が残った唯一のオリジナルであるという理由から、至宝とされるようだ。いわば、美術史はその稀少価値性を高く評価しているとのことである(そして、クォリティーでは、同じくルーヴル美術館にある「サモトラケのニケ」がずっと上であることも中村は付言している)。

なぜ「ミロのヴィーナス」が至宝として扱われるのか。この問いに対して、中村は、いわば“稀少性の原理”から解説した。中村は、このように主張した場合、2つの反論を想定している。

一つは、「ミロのヴィーナス」像には、「全体を包む独特の空気感」をまとっており、これが「傑作」の証だとする意見である。これに対して、空気感の読み取りは非常に主観的で、これだけで傑作と言い切るのは無理があると切り返す。

もう一つは、「ミロのヴィーナス」には、「黄金分割」が使われているので、絶妙なバランスの上に成り立っているから、傑作であるとする見方である。この鑑賞法では、この「黄金分割」という概念が問題であると主張している。

このブログの【はじめに】にも触れたように、ギリシャ美術史では、「黄金分割」はほぼ使われることのない言葉であるそうだ。しかし、学界以外では、「ミロのヴィーナス」を説明するときにも、「パルテノン神殿」を語るときにも、「黄金分割」の語がまるできまり文句のように出てくると中村は非難している。

「黄金分割」という語は近代に生まれた概念であり、概念そのものが神話化されて使われているので、注意する必要があると警鐘を鳴らしている(中村、2017年[2018年版]、200頁~201頁)。

そして、中村自身、「コラム15 黄金分割の概念と身体尺」と題して、コラムにてこの概念を解説している(中村、2017年[2018年版]、203頁~204頁)。

「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃制作)には、ギリシャ美術の様々な要素が流れ込んでいるといわれる。

女神の相貌は超然としていて、特定の感情をあらわしてはいない。それゆえ、見る者に感情移入を強いず、無表情ととらえる鑑賞者もいるそうだ。

それでもなお、「ルーヴルの至宝」として人気があるのはなぜでしょうと著者中村るいは疑問を投げかけている。

この問いに対して、中村は、「ミロのヴィーナス」が折衷様式であることと関連しているのではないかとみている。

「ミロのヴィーナス」は、前述したように、頭部がクラシック様式で、首から下がヘレニズム様式の折衷様式である。この折衷様式は現代人にとっては自然なのかもしれないという。いまの時代、様々なものが折衷的で、過去の様々なスタイルが流れ込み、共存している。だから、現代人にとって折衷的であると、かえって落ち着けるのではないかとしている。

その当否はおくとしても、「ミロのヴィーナス」やその他の古代彫刻を自分はどう受け止めるのかという点は大切であると中村は主張している。

古代美術を見ていると、古代美術へ向き合う自分の姿勢に気づかされることがあるといい、「作品を見るとは、究極的には自分自身と向かい合うことなのです」とその著作を結んでいる(中村、2017年[2018年版]、201頁~202頁)。

以上、紹介してきたように、中村るいの「ミロのヴィーナス」理解において重要な視点が明記されていた。それは、頭部がクラシック様式で、首から下がヘレニズム様式の折衷様式であるということである。感情を抑制した、ニュートラルな表情はクラシック期の神々の表情であることから、頭部はクラシック様式であるのに対して、首から下は、豊かな逆S字のひねりが見られることからヘレニズム様式であると規定している。

失われた腕の復元案に関しては、興味深い推論があるものの、決定的な証拠が欠けているため、中村は保留している。

中村るいは、「ミロのヴィーナス」の特徴と復元案について言及しているので、その内容を紹介しておきたい。

中村るいは、「ミロのヴィーナス」の特徴について、次のように捉えている。

「この女神像の特徴は、小さな頭部と、大胆な身体のひねりです。そして身体の中心を通る正中線が、逆S字を描いています。左足を少し前に出し、腰から下に衣をまとっています。衣がなぜ、ずり落ちないのか不思議ですが、腰骨の下で留まっています。両手は切断されていて、右手は肩の付け根の形状から下向きだったことがわかりますが、左手は肩の高さか、それより少し高く挙げているようです。欠けた腕をどう復元するかは定説がなく、大きく分けると、五つの説が提案されています。」

「ミロのヴィーナス」像の特徴を箇条書きにしてみると、

・小さな頭部と、大胆な身体のひねり

・正中線が逆S字

・左足を少し前に出し、腰から下に衣をまとっている

・衣は腰骨の下で留まっている

・両手は切断されていて、右手は肩の付け根の形状から下向き

・左手は肩の高さか、それより少し高く挙げている

・欠けた腕の復元案は5つある

その5つの復元案とは、

第1案:左手を台にのせ、リンゴをもち、右手は腰布をおさえている

第2案:両方の手に花輪をもっている

第3案:左ひじを台にのせ、リンゴをもち、右手に鳩をとまらせている

第4案:左手で髪をつかみ、右手は腰布をおさえている

第5案:ヴィーナスと軍神マルスの群像。左手をマルスの肩に、右手はマルスの腕に添えている

こうした復元案に対して、「失われた腕の復元にはさまざまな推論があり興味深いのですが、

決定的な証拠に欠けています」と、この問題に中村るいは付言している。中村は紙幅の都

合からか、5つの復元案を提示したにとどまっている(中村るい『ギリシャ美術史入門』三元社、2017年[2018年版]、198頁~199頁)。

先に検討したように、第3案は、視線が手元の鳩にいっているとしたら、この説は無理かもしれない。また、中村の挙げた5つの復元案には、ヴィーナスが盾をもつ案がない。

なお、「ヴィーナスと軍神マルスの群像」の第5案については、ラヴェッソンも言及してい

るので、フランス語で後に見てみたい。

【補説】理想のプロポーションと「ミロのヴィーナス」

黄金比はギリシャ時代以降、美しいプロポーションの理論的法則として尊重され、その代表が「ミロのヴィーナス」とされる。

「ミロのヴィーナス」は、理想のプロポーションをもつ。足元からへそまでと、足元から頭頂部までの長さの比、へそから首の付根とへそから頭頂部までの長さの比、それぞれが、1対1.618(約5対8)の黄金比になっている。この彫像が「美の象徴」といわれるゆえんであるという。つまり、へそから足までが身長の8分の5、頭部からへそまでが全体の8分の3である。さらに、頭部と身長の比が1:8で、8頭身美人である。

この黄金比に加え、それまでの直立した人体に比べ、「ミロのヴィーナス」はより自然な体重のかけ方、肉体のねじれを特徴としている。

ハヴロックが取り上げた「キュプロス出土の偶像(豊饒の女神)」について、中村は言及していない。しかし、「大地母神信仰と≪蛇の女神≫」と題して、大地の女神については論じている。

通称「蛇の女神」(紀元前1600年頃)とは、クレタ島のクノッソス宮殿西部から出土した小像である。

クノッソス宮殿は、ギリシャ神話では牛頭人身の怪物ミノタウロスを閉じ込めるための宮殿と考えられていた。建築家はダイダロスで、伝説上、ギリシャ最初の建築家である。

クノッソス宮殿が最初に建てられたのは紀元前2200年頃であったが、その後地震で崩壊し、紀元前1800年頃再建された。しかし、紀元前6世紀には廃墟となり、一度入ったら二度と出ることができない「迷宮のイメージ」が生まれた。

宮殿のあちこちに牡牛のシンボルが見つかっているが、これは地中海一帯に広くみられる牡牛を聖獣とする牡牛信仰の表れと考えられている。それがのちのミノタウロス伝説に結実したようだ。

さて、その宮殿の西部から出土した「蛇の女神」は、女神に扮した女祭司が、両手に蛇をつかみ、頭上には野生の猫のような動物を載せた小像である。紀元前1600年頃のものと考えられている(イラクリオン考古博物館[クレタ島])。それは軟陶(ファイアンス)と呼ばれる陶土で成形されている。

「蛇の女神」で目を引くのは衣装で、上着とスカートを着けているが、胸部が露出している。スカートの上にエプロン状の前垂れをつけている。豊かな胸と丸いヒップが強調されている。

これらの特徴から、胸の露出は母性や多産を暗示し、「大地の女神」の豊饒のシンボルとなっていると中村は解釈している。

そして中村は古代ギリシャの宗教観と大地母神信仰について、次のように説明している。

ギリシャ神話で世界は、カオス(混沌)から大地の女神ガイアが生まれるところから始まる。紀元前8世紀の詩人ヘシオドスが『神統記』で伝える説である。

また、古代ギリシャの宗教は最初、大地母神を中心とする母権制の形を取り、ホメロスの叙事詩が詠われた紀元前8世紀頃には、ゼウスを最高神とする「オリュンポスの12神」の治世となり、父権制へと転換すると中村は理解し、「蛇の女神」はいわば「オリュンポス」以前の信仰を体現しているとする(中村、2017年[2018年版]、32頁~36頁)。

古代ギリシャの彫刻には彩色が施されていたことがわかっていて、このテーマについて、中村は「コラム14 彫刻への彩色」で述べている。

プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」の彩色についても、次のように記している。

また、前4世紀半ば、彫刻家プラクシテレスの大理石像には画家ニキアスが彩色を行ない、プラクシテレスがその彩色を高く評価していたことが、古代文献に伝えられています(プリニウス『博物誌』第34巻133章)。≪クニドスのアフロディテ≫[本文図98、99]の原作にも微妙な彩色が施されていたことが知られています」(中村、2017年[2018年版]、178頁~179頁)

上記のように、紀元前4世紀半ば、プラクシテレスの大理石像には、画家ニキアスが彩色を行なっていたことが、プリニウスの『博物誌』を典拠としてわかっている。

実際にも、アルカイック期の女性像の名作「ペプロスのコレー」(紀元前530年頃、大理石、アクロポリス美術館[アテネ])では、頭髪や瞳や衣装に彩色がよく残っている。

また、古代ギリシャ人にとって無彩色の彫像は、時には「醜い」と受けとられることもあったそうだ。悲劇作家エウリピデスの戯曲『ヘレネ』の中のセリフからも、このことが察知できると中村は指摘している。絶世の美女ヘレネが自らの美しさこそ災いの原因と嘆く場面があり、ヘレネは次のような意味のセリフを吐く。

「できることなら彫像から彩色を消すように、美しい姿の代わりに醜い姿に成りかわることができればよいのに」(『ヘレネ』262~263行)。こうしたセリフからも、当時、彫像への彩色が広く行われていたことが推測できるようだ。

そして、紀元前4世紀前半の「赤像式陶器」(メトロポリタン美術館[ニューヨーク])には、彫像に彩色する画家が描かれている。白い大理石製の英雄ヘラクレス像に、画家が蜜蝋画法(顔料を熱し、蝋を溶剤として描く画法)で彩色している情景が陶器に描かれている。

その他、神殿建築を飾る彫刻、たとえばパルテノン神殿の彫刻も彩色されていたことは明らかであるが、現在はほとんど残っていない。

実は、20世紀前半、大英博物館ではひそかにパルテノン彫刻を洗浄し、残っていた着彩も含めて削りとり、白くなめらかに磨かせていたそうだ(後にこのことは暴露され、一大スキャンダルとなった!)。(中村、2017年[2018年版]、102頁~103頁、178頁~179頁)

中村は「コラム3 現代から過去の美術品を解釈すること、引用すること」と題するコラムにおいて、次のように「クニドスのアフロディテ」について言及している。

「古代美術も、作られた当時は、最先端の現代アートでした。彫刻家プラクシテレスが前4世紀半ばに≪クニドスのアフロディテ≫[本文図98]を発表したとき、女神を全裸にするという大胆な試みに社会は衝撃を受けますが、この瑞々しい愛の女神の像は、新たなアフロディテ像として高く評価されるようになりました。」(中村、2017年[2018年版]、44頁~45頁)。

「古代美術も、作られた当時は、最先端の現代アートでした」という点は、確かにそうであろうと納得できる。

しかし、彫刻家プラクシテレスが紀元前4世紀半ばに「クニドスのアフロディテ」を発表したとき、女神を全裸にするという大胆な試みに社会は衝撃をうけるというが、その衝撃は、どの程度のものであったのであろうか。

歴史事実として、この認識は正しいのか? ハヴロックの見解を参照すると、いささか疑問である。ハヴロックの議論を想起したい。

ハヴロックは、後期ヘレニズム期において女神像が浸透し、その「英雄的な裸体」が巧妙に飾り立てられたが、このことはヘレニズム期の女性の社会的地位が古典期に比べ向上したことの表れとなっていると考えていたことを紹介した(ハヴロック、2002年、159頁)。

それでは、古代ギリシャにおいて、女性の地位について、歴史学では一般にどのように捉えているのであろうか。

中村るいは「コラム8 ギリシャ世界の男性観・女性観」で、この問題に言及している。

古代ギリシャは男性中心的な社会だったといわれてきた。それは古代民主主義が男性市民によって実践された体制で、女性には参政権がなかったからである。

歴史学の研究では、アテネの女性の社会的制約が強かったとされる。その背景には、軍事力によってギリシャ世界の覇権を確立したアテネでは、男性は政治や軍事の活動をし、女性は家庭内労働の管理をし、出産・育児をするといった性別による役割分担が徹底されていた。そして男性の戦争参加と女性の出産がもっとも名誉ある社会貢献と見なされていた。

市民の娘は家に閉じこもっていたばかりではなく、祭典などでは役割があった。とくに女神アテナの祭典(パナテナイア祭)の4年に一度の大祭で、女神に捧げる聖衣を織る「織り子」の役割は重要な公務であった。祭典では、市民の行列の先頭を進んだそうだ。

古代ギリシャの繁栄の背後にある、男性観・女性観を知ると、ギリシャ美術に描かれた男性、女性の見え方も変わるかもしれないと中村は書き添えている(中村、2017年[2018年版]、96頁~97頁)。

古代ギリシャ彫刻を理解する上で、不可欠の要素が衣装である。とくに女性像で目を奪われるのは、身体を包む衣装の美しさである。

中村るいは、「コラム9 古代ギリシャの衣装」と題して、古代ギリシャの衣装について説明している。

紀元前4世紀半ばに、彫刻家プラクシテレスが女神ヴィーナスを初めて全裸にするまでは、女神像も基本的には着衣像であった。

さて、古代ギリシャの衣装は基本的に長方形の布地を用い、次の3種類が主なものであったという。

① キトン

② ペプロス

③ ヒマティオ

キトンがもっとも一般的な衣装であった。素材は麻である。筒型に縫い、上部は頭と両腕を出せるようになっていた。ウェスト部分をベルトで締めるので、ひだができ、このようなひだを「ドレーパリー」と呼ぶ。

例えば、アクロポリスのアテナ・ニケ神殿のレリーフ「サンダルの紐をとくニケ」は、キトンが織りなすドレーパリーによって、優雅な仕草が際立つ。

また、ルーヴル美術館の「サモトラケのニケ」はドレーパリーの錯綜した動きがダイナミックである。

次に、ペプロスは、キトンに比べて少し厚地の毛織物を素材とする。上部を折り返して、筒型を作る。側面は縫い合わせる場合と、開いたままのものがあった。キトンほどひだができず、直線的なシルエットとなる。アルカイック期の女性像「ペプロスのコレー」(紀元前530年頃、アクロポリス美術館[アテネ])は、ペプロスという毛織物製の衣装をまとっているので、この名称がある。

「コレー」はギリシャ語で「娘」「若い女性」の意味である。一般にコレー像は、麻製の「キトン」と呼ばれる衣装を身につけることが多く、ペプロスを着た例は少ないので、「ペプロスのコレー」の名称がつけられた。

ヒマティオンは、上掛けとして使われ、マントの一種である。これも長方形の布地を一部縫い合わせ、肩から掛けた。単純な直線断ちだから、着用の仕方によって様々なひだを作ることができたようだ。

美術史家ケネス・クラークの名著『ザ・ヌード』において、人間の肉体こそが、調和や力、陶酔、悲劇性など人間的経験を呼ぶ起こすと述べていることに中村は言及している。このような身体を演出するのが衣装であると理解している(中村、2017年[2018年版]、102頁~103頁、111頁、194頁)。

「クニドスのアフロディテ」像が持つ歴史的意義は、基本的に正しいのであるが、このテーマに関連したハヴロックの議論、およびその著作で紹介されているブリンケンバーグの見解について付記しておきたい。

ハヴロックは次のような問題を提起している。

プラクシテレスや紀元前4世紀の鑑賞者にとって、クニディアの右手のしぐさにどんな意味があったのか。

ベルヌーイ説のように、当時の人々は、本当にクニディアの裸に当惑したのだろうかと疑問視する。そこで、そのしぐさの起源や意味の可能性、ギリシャにおける裸体の歴史、古典ギリシャ文学と美術に見られる女性が身にまとう物としての衣装の機能について考察している。

この点、先のブリンケンバーグは、プラクシテレスのアフロディテ像は船旅を司る女神への信仰の対象として彫られたという説を唱えた。このアフロディテ・エウプロイア(「よき旅路の」アフロディテという意味)信仰は、古代の最も早い頃にキュプロスからギリシャにもたらされたそうだ(C.S.Blinkenberg, Knidia, Copenhagen, 1933.)。

この信仰で崇められた初期の小像が残っている。「キュプロス出土の偶像(豊饒の女神)」(デンマーク国立博物館蔵[コペンハーゲン])がそれである。この小像は、自然あるいは豊饒の女神の特色が強いと考えられている。この小像は、全裸で直立し、片手で乳房を下からすくうか乳房上にあてがい、もう一方の手で腹部を覆っている。

こうした小像のことを考慮に入れ、ブリンケンバーグは、クニドスの人々は、自分たちの信仰の中心となる神像が裸体で表現されることに慣れていたとする。彼らは、プラクシテレスが地元の聖域に安置する初の大規模の女神を伝説にのっとって製作してくれるものと期待していたが、プラクシテレスは裸体に対する動機付けを変えてしまったとも、ブリンケンバーグは付言している。つまり、初期の偶像にみられるように女性の身体における生殖と母性にかかわる面を強調する代わりに、沐浴という口実を設けて裸体像を作ったというのである。

フェイディアス作のアテナ・パルテノスの巨像が、アテナイ市の守護神としての意味合いを強く持っているのと同じく、プラクシテレスもクニドス市のために、天上なるオリュンポス神にふさわしい流儀で、沐浴中のアフロディテの大規模像を彫刻したのである。女神が超然として純潔に見えるのはこのためであるようだ。ブリンケンバーグによれば、その様子はコロンナ・タイプの複製に最もよく現れているという。

ここで留意すべき点は、もし紀元前4世紀のクニドス市民がアフロディテの裸体を受け入れ慣れ親しんでいたのであれば、後世の文献に見られるセンセーショナルな反応には説明が必要になるということである(ハヴロック、2002年、38頁~41頁)。

読んでいて、興味深かった箇所がある。それは、クレタの宮殿文化が繁栄期に崩壊が起こった原因の一つに関して、異国からもち込まれたと考えられる「ミドリザル(英語でgreen monkey)」による人獣共通感染症説を紹介している点である。この説は、著者の恩師のバーミュール氏の説らしい。

クノッソス宮殿などの壁画には「青い猿」が描かれているが、これが現在「ミドリザル」に相当すると考えられている。異国趣味を満足させるこの動物を介して、エーゲ海地域に感染症ウイルスがもち込まれ、贅沢に慣れた社会は伝染病の発生に対応できず、また異民族の侵入への備えも不十分で、最終的に内部から崩壊したのではないかというのである。荒唐無稽な意見のようであるが、「ありえない話ではない」と著者はコメントしている(59頁~60頁)。

著述内容に関しては、ボッティチェリのヴィーナス像から話を起こしたのなら、なおさら、プラクシテレスのアフロディテ像と「ミロのヴィーナス」との関係に言及されてしかるべきではないかと、素人の私には思われる。

参考文献は数多く掲載しているが、ハヴロックの著作を挙げていない。ヘレニズム期は紙幅の関係から、著者自らも簡略に叙述した旨を記しているので、今後に期待したい。

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

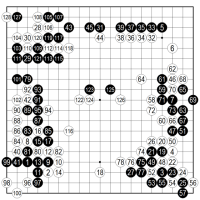

【古代ギリシャ美術史に関する表】

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

執筆項目は次のようになる。

・【はじめに】

・【中村るいによるギリシャ美術史の時代区分】

・【古代ギリシャと西洋美術】

・【フェイディアスについて】

・【ポリュクレイトスについて】

・【プラクシテレスについて】

・【クラシック時代から後期クラシック時代へ】

・【プラクシテレスと「クニドスのアフロディテ」】

・【ヘレニズム彫刻の代表的な3つの作品】

・「サモトラケのニケ」について

・「ラオコーン」について

・「ミロのヴィーナス」について

・【「ミロのヴィーナス」の特徴と5つの復元案】

≪著者のコラムより≫

・【大地母神信仰と「蛇の女神」】

・【古代ギリシャ彫刻の彩色について】

・【中村の「クニドスのアフロディテ」理解の補足】

・【古代ギリシャの男と女】

・【古代ギリシャの衣装について】

・【著作へのコメント】

・【著作に対する感想】

・【古代ギリシャ美術史に関する表】

【はじめに】

著者中村るい氏は、東京芸術大学大学院修士課程を修了し、1995年、ハーバード大学大学院博士課程を修了し(Ph.D.)、その著作『ギリシャ美術史入門』(三元社、2017年[2018年版])の執筆当時、高知大学准教授の職にあり、専門はギリシャ美術史である。経歴から明らかなように、ギリシャ美術史研究の第一人者である。

前述したように、「ミロのヴィーナス」については、「第11章 クラシック後期~ヘレニズム時代」において、著者も5頁にわたって記述している(198頁~202頁)。

「ミロのヴィーナス」は、おそらくギリシャ彫刻の中でいちばん知られている彫像かもしれないといい、ルーヴル美術館の必見の作品として挙げている。

ただ、この本には、“衝撃的な”ことが書かれている。すなわち、「ミロのヴィーナス」は、美術史学の観点からは、決して傑作とはいえないというのである。また、「ミロのヴィーナス」の美しさを一般的に解説する際に、「黄金分割」という概念が使われているが、この語は近代に生まれた概念であり、ギリシャ美術史では、ほぼ使われることのない言葉だそうだ(200頁~201頁)。

今回のブログでは、『ギリシャ美術史入門』(三元社、2017年[2018年版])の内容を、古代ギリシャの彫刻家および「ミロのヴィーナス」を中心に紹介してみたい。(以下、敬称省略)

【中村るいによるギリシャ美術史の時代区分】

「はじめに」によれば、本書はだいたい時代を追って、青銅器時代からヘレニズム時代までを扱っている。この時代を次の6つの時代に区分している。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

・アルカイック時代(前700~480年)

・クラシック時代(前480年~323年)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~31年)

そして、巻末の「ギリシャ美術史年表」(209頁~216頁)では、クラシック時代をさらに4つの時期に細分している。

・クラシック時代(厳格様式期)(前480年~450年)

・クラシック時代(パルテノン期)(前450年~430年)

・クラシック時代(豊麗様式期)(前430年~400年)

・後期クラシック時代(前4世紀)

「ギリシャ美術史年表」(209頁~216頁)には、次のように時代区分をしている。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

・アルカイック時代(前700~480年)

・クラシック時代(厳格様式期)(前480年~450年)

・クラシック時代(パルテノン期)(前450年~430年)

・クラシック時代(豊麗様式期)(前430年~400年)

・後期クラシック時代(前4世紀)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~)

それでは、各時代の特徴を簡潔に記しておこう。

・青銅器時代(前3600~1100年頃)

ギリシャ美術史では、青銅が使われ始め、鉄器が登場するまでの時代を青銅器時代と呼ぶ。クレタ文化やミュケナイ文化が繁栄した時期にあたる。

・いわゆる<暗黒時代>(前1100~900年頃)

青銅器時代末期に、社会は徐々に変化し、宮殿中心の統治システムは機能しなくなってしまい、青銅器文化は終焉を迎える。鉄器の使用が始まり、火葬の習慣が導入され、歴史学では、初期鉄器時代と呼ぶ。

・幾何学様式時代(前900~700年頃)

<暗黒時代>の混乱期を経て、幾何学的な文様をコンパスと定規を使って描くことが始まる。美術史学では、幾何学様式時代と呼ぶ。末期に都市国家(ポリス)が現れる。

・アルカイック時代(前700~480年)

都市国家(ポリス)の形成からペルシア戦争終了までの時代で、アテネ社会は貴族政から民主政へ移行する。

・クラシック時代(前480年~323年)

ペルシア戦争終了からアレクサンドロス大王の没年までの時期である。

クラシック時代はさらに次の4つの時期に細分できる。厳格様式期(前480年~450年)、パルテノン期(前450年~430年)、豊麗様式期(前430年~400年)、後期クラシック時代(前4世紀)

・ヘレニズム時代~ローマ時代(前323年~31年)

アレクサンドロス大王の築いた広大な版図が、後継者らによって分割され、その後、アクティウムの海戦を経て、ローマの軍門に降るまでの時代をさす。

「おわりに」にも明記してあるように、エーゲ世界からアルカイックおよびクラシック期までの美術を中心にページをさき、ヘレニズム時代の美術は、それほど大きくは取り上げていない。その理由は、ヘレニズム美術はアルカイック美術とクラシック美術の「形の記憶」を受け継ぎ、そのうえで大胆に変化させた美術であり、まず、アルカイックとクラシック期をおさえたかったからであるという。両時期の基本的な流れがわかると、ヘレニズムの多様な世界が明瞭に見えてくるというのである(中村るいの本来の研究テーマはヘレニズム絵画史で、今後機会があればヘレニズム世界についてもまとめたいと付言している)。

中村るいは、以下、第1章では、ルネサンスや近代の美術と古代美術の関係をひもとき、続いて、ギリシャの各時代の作品のあり方を考えている。

(中村るい『ギリシャ美術史入門』三元社、2017年[2018年版]、11頁~12頁、207頁、209頁~216頁)

【古代ギリシャと西洋美術】

「第1章 古代ギリシャと西洋美術」では、古代ギリシャが西洋文化の源流であることは、いわば自明の理であるが、美術の分野では、実際はどのような点にそれが見られるのか。

中村るいは、まず最初に、「ボッティチェリの≪ヴィーナスの誕生≫と古代のヴィーナス像」と題して、15世紀後半のルネサンス時代に制作されたボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」(1485年頃、ウフィツィ美術館[フィレンツェ])という西洋美術の傑作の一つから話を始める(ここらあたりは、高階秀爾本と似ており、いわば西洋美術史の“定型”といってよい)。

題名の通り、画面中央の貝の上に立つ、生まれたばかりの裸体の女神に注目する。ギリシャ神話の愛と美の女神が海の泡から生まれたことをはじめ、この絵に登場する神々のギリシャ神話的背景を解説していく。

そして、改めて、この絵に描かれたヴィーナス像に注目している。このヴィーナスはどこか遠くを見るようなまなざしをして、右手で胸を隠し、左手は長い髪とともに下腹部を隠すポーズをとっている。

両手で胸と下腹部を隠すというポーズは、実は古代ギリシャのヴィーナス像によく登場することを強調している。「はじらいのポーズ」と呼ばれ、ヴィーナス定番のポーズである。

このポーズのヴィーナス像は、古代から複製品が多数作られ、「ローマンコピー」と総称される。

例えば、「カピトリーノのヴィーナス」(ローマンコピーで、原作は前2世紀、大理石、カピトリーノ美術館[ローマ])、「メディチのヴィーナス」(ローマンコピーで、原作は前2世紀、大理石、ウフィツィ美術館[フィレンツェ])も、そうである。

カピトリーノの方は、ヴィーナスの左足の脇に背の高い水がめがあり、衣装がかけられている。これは水浴のために衣装を脱いだという設定であると、中村は説明している。

メディチの方は、ルネサンス期に権勢をふるったメディチ家が所有していたので、このように呼ばれる。この像は、右手の角度がちょっと不自然である。というのは、この右腕は、後世に修復されたが、それがあまりうまくなかったからである。そして、こちらのヴィーナス像には、足元には水がめではなく、イルカに乗った幼児エロス(ヴィーナスの息子)が添えられている。

ボッティチェリは、このように胸や下腹部を隠す古代のヴィーナス像のタイプを目にしていたに違いなく、古代彫刻をヒントに「ヴィーナスの誕生」の構図を考案したと中村も解説している。

ただし、古代彫刻の丸写しではなく、ボッティチェリのヴィーナスは、首がとても長くなで肩で、左肩はさらに下がっている。その理由は、ボッティチェリが、ゴシック時代の描線による抒情的な表現の伝統を受け継いで、デフォルメした身体を生み出したからであるという。

また、20世紀最大の画家ともいわれるピカソの作例にも、古代ギリシャ彫刻の影響が認められるそうだ。その代表作「アヴィニヨンの娘たち」(1907年、油彩、ニューヨーク近代美術館)がそれである。この絵画は、1907年に制作され、「立体主義(キュビスム)」の手法で描かれた最初の絵画である。ピカソの「薔薇色の時代」の頃、古代ギリシャの美術に強く惹かれ、1905年~1906年頃、ルーヴル美術館のギリシャ彫刻のコレクションを参考にしたようだ。

この「アヴィニヨンの娘たち」の人物表現は、一般にアフリカの部族の仮面がヒントになったとされるが、その習作の1点を見ると、ギリシャ・アルカイック期の人物像「ディピュロンの首」(前6世紀、大理石、アテネ国立考古学博物館)に非常に似ていると指摘している。

また、ピカソは、ギリシャ神話など主題の面にも惹きつけられ、「私の辿った道を地図に印を付け一本の線で結べばミノタウロスになるだろう」という言葉を残している。ピカソは自らを牛頭人身の怪物ミノタウロスと重ね合わせ、自画像を制作している(ピカソ「ミノタウロス」1933年、木炭、ピカソ美術館[パリ])。(中村、2017年[2018年版]、14頁~21頁)。

【フェイディアスについて】

ポリュクレイトスと同世代の彫刻家フェイディアスについて、紹介しておく。

クラシック盛期にあたるパルテノン時代、それは、彫刻家フェイディアスを抜きにしては考えることができない。そしてパルテノン時代を抜きにしては、ギリシャ文化を考えることができない、それほど重要な時代であると中村は主張している。

パルテノン神殿(紀元前447~432年、大理石、アテネ)は、時の政治家ペリクレスが提案し、民会で決議され、紀元前447年に建造が始まる。総監督となったのが、フェイディアスであった。ペリクレスの友人で建築家兼彫刻家であった。パルテノン神殿の美しさは、幾何学的な比例であるといわれている。

パルテノン神殿の彫刻は、従来と違う新しい特色があるという。パルテノン以前のギリシャの神殿装飾には、様々なモティーフや神話が並列的に取り上げられた。多様な神話で飾られ、バリエーションが豊かであった。

一方、パルテノン神殿では、統一された神話主題があり、その主題は女神アテネの称讃であった。本尊は女神アテナ像であり、破風彫刻やフリーズ彫刻にも女神アテナの誕生などが主題となっている。

ちなみに、メトープ彫刻は、「オリュンポスの神々と巨人族の戦い」「ギリシャ人とアマゾン族の戦い」「トロイ陥落」「ラピタイ人とケンタウロスの戦い」といった四大戦闘テーマで、この4テーマは公共建築物で定番の戦闘主題であった(「トロイ陥落」以外の3テーマは文明VS野蛮の対比であった)。

このように、女神アテナこそが都市国家アテネへ勝利をもたらした守護女神であった。都市国家アテネは、守護女神に対して、謝意を表するために神殿を奉献し、女神を称讃した。

パルテノン神殿の西破風のテーマは、「女神アテナと海神ポセイドンの統治権争い」である。ポセイドンとアテナのどちらがアッティカ地方を統治するかで争い、女神アテナが奇跡(アクロポリスの丘にオリーブの木を生やしたこと)を起こして、統治権を確実にした、というエピソードを表している。

その西破風の中央部分に、ポセイドンの背後に控えていた妻、海の女神アンフィトリテの頭部と推測されている頭部が残っている(通称「ラボルドの頭部」。紀元前438~432年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])。

この女神は、クラシック期らしい、重量感のある、真摯な表情の女神である。このように、紀元前5世紀のパルテノン彫刻では、神々は超然としているそうだ。

一方、紀元前4世紀になると、彫刻家プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」像(とくに通称「カウフマンの頭部」ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])には、微かな誘いの表情が加わることに気づく。

東破風の「女神アテナの誕生」の場面には、向かって右から2番目の女神アフロディテは、中央で起こっている「アテナの誕生」をまだ知らずか、ゆったりくつろいだ姿で彫られている(東西破風の構成は、中央で主要な出来事が起こり、それが両端へと徐々に伝わる、時間の流れも表現されているという)。

「ディオネとアフロディテ」(パルテノン東破風彫刻、紀元前438~432年頃、大理石、大英博物館[ロンドン]、現存のフリーズの約3分の2は大英博物館が所蔵)は、瑞々しい肉体が息づき、それを包む衣装のひだ(ドレーパリー)は、山肌を流れる滝のように渦巻き、変幻自在に展開している。

【ポリュクレイトスについて】

中村は、ポリュクレイトスをクラシック期の男性立像の完成者として理解している。

著述家プリニウスによると、「円盤投げ」(ローマンコピー、原作紀元前450年頃、ローマ出土、大理石、国立博物館[ローマ])という作品で有名なミュロンは、彫刻家アゲラダスの工房に弟子入りし、紀元前480~440年頃が活躍期である。同じ工房には、ミュロンより少し年下のポリュクレイトスも弟子入りしていた。

ポリュクレイトスは、のちに「槍を担ぐ人」(ローマンコピー、原作紀元前440年頃、イタリア出土、大理石、国立考古博物館[ナポリ])と呼ばれる立像で、歴史に名を刻むことになる。

「槍を担ぐ人」は自然に立つ姿で、しかも先輩のミュロンがなしとげた「動き」と「安定感」を兼ね備えている。立つ姿は運動中より、じつは難易度が高いポーズであるといわれている。

「槍を担ぐ人」は、対角線方向でバランスをとった「X字のポーズ」で立っている。その像は、一歩足を前に踏み出し、体重は右足にかかっている。体重のかかった右足の腰骨は上がり、連動して右肩は下がる。体重のかかっているほうの足を「立脚(支脚)」と呼ぶ。

一方、体重のかかっていない左足は腰骨が下がり、左肩は上がるが、体重のかかっていないほうの足を「遊脚」と呼ぶ。

身体は立脚と遊脚でバランスをとり、右肩と左肩もバランスをとる。これは左右対称ではなく、対角線の方向にバランスをとることになる。このポーズは、まるでアルファベットのXの字のようになるので、「X字のポーズ」と呼ばれている。

そして、このポーズは、美術史学では、「片足重心」または「コントラポスト」と呼ばれるポーズである。ルネサンス時代のミケランジェロも、その後の彫刻家も、男性立像の基本ポーズとして学んだ。それは紀元前5世紀のポリュクレイトスによって作り出されたものであった。

(高階秀爾が「ミロのヴィーナス」を考える際の「美」の第2条件として挙げた「動き」の導入で言及したのも、「コントラポスト」であったことを想起したい。高階、2014年、22頁~24頁。ハヴロック、2002年、28頁)。

ポリュクレイトスは、このポーズを自ら理論的に説明し、『カノン』という題の理論書を執筆した(カノンには、「基準」または「規範」という意味がある)。

そしてポリュクレイトスの作品「槍を担ぐ人」も、「カノン」と呼ばれるようになった。美術理論と連動した作品である。

なお、理論書『カノン』は他の著述家に引用され、断片的に現代へ伝わった。例えば、紀元後2世紀の医師ガレノスの医学書の中に引用された。具体的には、次のようにある。

「ポリュクレイトスはその著作の中で、身体のすべての均衡をわれわれに完全なかたちで教示したうえで、理論の要求のとおりに像を作ることによって、実技によって理論を確認し、そして著作に名づけたように、『カノーン』という名前をその像にも与えたのである。

」(ガレノス『ピッポクラテスとプラトンの学説』第5巻第3章)。

彫刻家ポリュクレイトスが、クラシック期の男性立像の規範の完成者として、自他とも認める存在だったことがわかる。人間の身体の美しさは身体が理想的な「構造」をもつ必要があり、その構造には身体の各部分の「均衡」が深く関わっているということを、ポリュクレイトスは主張している(中村、2017年[2018年版]、149頁~153頁)。

【プラクシテレスについて】

アポロン像としては、「ベルヴェデーレのアポロン」(ローマンコピー、原作紀元前330年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])が著名である。ヴァティカン美術館に、「ベルヴェデーレの中庭」と呼ばれる八角形の中庭があり、そこに設置されている。

神アポロンは、ギリシャではつねに若々しく、青春の美をあらわし、理想的な形姿をもつ存在であるが、「ベルヴェデーレのアポロン」は、弓を手に遠くへ視線を投げる姿である。紀元前4世紀の彫像を原作としている。

今では凡庸な彫像と見なされているが、ゲーテがこの像を激賞したことからも明らかなように、18世紀にはこの作品は傑作とされていた。

<プラクシテレスの「トカゲを殺すアポロン」>

アポロン像としては、「ベルヴェデーレのアポロン」とは別のタイプの図像がある。プラクシテレスの「トカゲを殺すアポロン」(ローマンコピー、原作紀元前350年頃、イタリア出土、大理石、ルーヴル美術館[パリ])がそれである。

一般的に、アポロンは大蛇(または竜)ピュートンを退治し、デルフォイの神託の神となったことから、「アポロンの竜退治」の図像で知られている。

しかし、後期クラシック時代(紀元前4世紀)になると、このような有名な主題をひとひねりする作家も出てきた。それが彫刻家プラクシテレスであった。彼は、ほっそりした少年神アポロンが、木の幹をよじ登るトカゲを、恐る恐るサンダルで叩こうとする姿で表した。竜退治で有名な神アポロンが、トカゲに手を焼いているという、一種のパロディであると中村は解説している

そしてこの彫像で、少女のようにほっそりした少年アポロンは、両性具有的で、性の境界がゆらいでいる。そして、輪郭線が柔らかで、両性具有的な形態は、プラクシテレスの特徴の一つであるとする(中村、2017年[2018年版]、123頁~124頁、190頁)。

<プラクシテレスの「ヘルメース」>

オリュンピアのゼウスの聖域は長い間機能したといわれる。旅行家パウサニアスが紀元後2世紀にオリュンピアにやってきた時、聖域でもっとも古いヘラ神殿は、神殿というより、宝物庫(またはギャラリー)のような場になっていた。パウサニアスは、「プラクシテレスの作品、幼児ディオニュソスを抱く大理石のヘルメースを含む彫像が設置されているのを見た」と書いている(『ギリシャ周遊記』第5巻17章3節)。

さて、1877年、ドイツ隊が、このパウサニアスの記述に出てくる場所で「ヘルメース像」を発掘した。通称「プラクシテレスのヘルメース像」(原作紀元前4世紀半ば、ヘレニズム時代のコピー、大理石、オリュンピア考古博物館)である。

もともと、ヘルメースが幼児ディオニュソスを抱いて、あやしているところを表している。ヘルメースの右手は失われているが、ブドウの房を持っていたとされる。酒神ディオニュソスはまだ幼児なのに、早くもブドウに関心を示すという、プラクシテレスらしい粋な意匠がみられると中村はみている。

また、図像的には、左腕は衣をかけた樹幹に載せ、体重をかけているので、身体の中心を通る正中線が見事に逆S字を描いているのも特徴である。

石材は、半透明の大理石を磨き上げており、若々しいヘルメースのしなやかな身体を強調している。表情はソフトフォーカスで、全体の柔らかな印象を演出している。さらに、樹幹にかけられた衣はとても写実的で、「ウルトラ・リアリズム」と称した研究者もいる。

ただし、このように徹底したなめらかさと写実表現をもつこの像が、プラクシテレスのオリジナルか、それとも摸刻像かは、未だ決着がついていないようだ。

ただ、この像の背面は、全面ほどは仕上がっておらず未完であること、また樹幹と左腰をつなぐ水平方向の支えは、一般的にギリシャ彫刻では類例が見当たらないことから、紀元前4世紀のオリジナル作品と見ることは難しいという中村、2017年[2018年版]、136頁~139頁)。

紀元前4世紀とは、紀元前5世紀のクラシック期を受けて、芸術家たちが様々な新しい表現を目指した時代であった。それは、ルネサンス時代のあとのマニエリスムの画家が様々に新たな表現を模索したようであると中村は喩えている。「トカゲを殺すアポロン」について、中村は、表現として、性の境界がゆらぐような表現は、これまでにない新しい美の提案であったと私見を述べている(中村、2017年[2018年版]、121頁~124頁、139頁)。

「クニドスのアフロディテ」

【クラシック時代から後期クラシック時代へ】

それでは、中村るいは、ギリシャ美術史において、プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」の登場についてどのように考えているのだろうか? この問題について考えてみたい。

巻末の「ギリシャ美術史年表」を見てもわかるように、プラクシテレスが活躍したのは、紀元前4世紀の後期クラシック時代であった。紀元前4世紀の歴史的出来事として、

・紀元前399年に哲学者ソクラテスがアテネで処刑されたこと

・紀元前336年にアレクサンドロスがマケドニア王に即位したこと

を挙げている。

プラクシテレスの彫刻作品は、この2つの出来事の間に作られている。その代表作については、次の作品が年表に記されている。

・紀元前350年頃 プラクシテレス「トカゲを殺すアポロン」

(ローマンコピー、原作紀元前350年頃、イタリア出土、大理石、ルーヴル美術館[パリ])

・紀元前340年頃 プラクシテレス「ヘルメース」

(ヘレニズム時代のコピー、原作紀元前4世紀半ば、大理石、オリュンピア考古博物館)

・紀元前340年頃 プラクシテレス「クニドスのアフロディテ」

(ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])

(中村、2017年[2018年版]、215頁)

中村るいは、「クニドスのアフロディテ」について「全裸の女神像の登場」と題して論じているが、目次に立ち返って、このアフロディテ像がギリシャ美術史に登場してくる経緯を説明しておこう。

「第11章 クラシック後期~ヘレニズム時代」の各節を次のように構成している。

・内戦の時代――社会の変質

・アテナ・ニケ神殿

・ニケの戦勝記念モニュメント

・全裸の女神像の登場

・≪トカゲを殺すアポロン≫(ブロンズ像)の発見

各節の内容を要約すると、次のようになる。

「内戦の時代――社会の変質」においては、西洋文化における偉大な成果の一つであるパルテノン神殿は紀元前432年に完成するが、翌年紀元前431年から、ペロポネソス戦争(都市国家のアテネVSスパルタの戦い)が勃発し、30年間の内戦が続く。

この戦争の勃発期に、アテネで伝染病が蔓延し、その人口は3分の2にまで激減し、パルテノン神殿の建造の推進役だった政治家ペリクレスも罹患して死去する。アテナイ社会は大きく変質する。

この時期を代表する彫刻として、次の2点を挙げている。

① アクロポリスに建造されたアテナ・ニケ神殿のレリーフ

とりわけ、欄干浮彫の「サンダルの紐をとくニケ」

(紀元前420年頃、大理石、アクロポリス美術館[アテネ])

② 「パイオニオスのニケ」(パイオニオス作の「ニケの戦勝記念モニュメント」)

(紀元前420年頃、大理石、オリュンピア考古博物館)

① のアテナ・ニケ神殿は、30年間のペロポネソス戦争の休戦期に、アテナ・ニケを祀る

神殿として建造された。この神殿は、巧緻な彫刻で飾られているので、「宝石箱」とも呼ばれている。その彫刻装飾の中でも特に名高いのが、「サンダルの紐をとくニケ」である(実は、サンダルの紐をといているのか、結んでいるのかははっきりせず、「サンダルの紐を結ぶニケ」と表記されている場合もあるそうだ)。

「ニケ」は、「勝利」の擬人像である。ニケ(Nike)を英語では「ナイキ」と発音し、スポーツ用品のブランド名にもなっていることは周知のところである。

ちなみにパルテノン神殿の本尊アテナ像は、手にニケ像を載せている。ニケを手に載せるというイメージは、おそらく彫刻家フェイディアスが新たに創造した表現と考えられている。

さて、「サンダルの紐をとくニケ」像で目をみはるのは、衣が織りなす優雅なひだ(ドレーパリー)である。身体を豊かに包み、衣の下に息づく肌が、ドレーパリーに微妙な変化をつけている。前屈みの姿勢をとっているので、その衣裳は複雑なドレーパリーになっており、これを彫るには、高度な技術が必要とされる。

ところで、もう1点の「パイオニオスのニケ」は、9メートルの台座の上に設置された奉納像である。この像は、女神ニケが勝利をもたらす瞬間を魅惑的に表している。ニケは真正面からの風を受けながら、降り立とうとしている像で、足元にはゼウスの象徴のワシが彫られている。

このニケの衣も、身体にぴったりはりつき、まるで着衣のまま水に飛び込んだ時のように、身体を浮き上がらせている。

このような表現は、「濡れた衣」(ウェット・ドレーパリー)と呼ぶ(ケネス・クラークも、この「濡れた衣」(draperie mouillée)という芸術表現に注意を促している[クラーク、1971年[1980年版]、104頁、133頁、147頁])。

パルテノン後のギリシャ彫刻では、とくに女性像にウェット・ドレーパリーが目立つようになる。それは女神も含めて女性の姿をより魅惑的に、また官能的に表現しようとする志向をあらわしていると中村るいは捉えている(蛇足だが、「パイオニオスのニケ」は、2004年の「アテネ・オリンピック」のメダルのデザインにも登場したそうだ)。

そして、その後、紀元前4世紀になると、ウェット・ドレーパリーはさらに透明になり、ついに全裸の女神像「クニドスのアフロディテ」(ローマンコピー、原作紀元前350~340年頃、大理石、ヴァティカン美術館[ローマ])が登場することになると中村るいは理解している。紀元前4世紀の革命的な彫刻家プラクシテレスがそれを断行したというのである。

ここで、図式的に整理すると、次のようになる。

クラシック時代(豊麗様式期)(紀元前430~400年)

・紀元前420年頃 「サンダルの紐をとくニケ」の「濡れた衣」

・紀元前420年頃 「パイオニオスのニケ」の「濡れた衣

⇓

後期クラシック時代(紀元前4世紀)

・紀元前340年頃 プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」

「濡れた衣」のニケ像 ⇒ 全裸のアフロディテ像

(中村るい『ギリシャ美術史入門』三元社、2017年[2018年版]、180頁~188頁)

【プラクシテレスと「クニドスのアフロディテ」】

その作品が、等身大より少し大きい「クニドスのアフロディテ」であった。

この像によって、プラクシテレスの名を高めたといわれる。

彫刻家プラクシテレスは、少なくとも3代続く彫刻家一家である。父親も息子もそうだった。父親は優美な作風で知られ、プラクシテレスはそれを受け継ぎ、さらに自由な視点で彫刻を作った。とくに大理石像を得意とし、約40点が記録に残っている。

そして当時の著名な画家ニキアスに、彫像の着彩を依頼して仕上げることを好んだといわれる(この点、「コラム14 彫刻への彩色」(178頁~179頁)。

さて、「クニドスのアフロディテ」に関しては、ハヴロックも言及していたように、プリニウス(『博物誌』第36巻20章)が、面白いエピソードを伝えている。すなわち、プラクシテレスは2体のアフロディテ像を制作したが、一方は着衣のアフロディテであり、もう一方は全裸のそれであった。コス島の住民は、伝統的な着衣像のほうを選び、小アジア半島西海岸のクニドスの住民は全裸像を選んだと記す。

中村はこのエピソードを紹介して、「クニドスのアフロディテ」がギリシャ美術史上、どのような歴史的意義をもっていたかについて、次のように解説している。少々長くなるが、中村の見解を知るには大切な箇所なので、引用しておく。

「この全裸のアフロディテ像の出現は、ギリシャ美術の歴史上、前代未聞の事件でした。それまで全裸の女神像は作られたことがなかったのです。端的にいえば、女神を全裸にすることはタブーでした。先に見たように、パルテノン時代の後、前420年代以降の彫刻には、「濡れた衣(ウェット・ドレーパリー)」という限りなく透明に近い衣装が登場しました。しかし、衣をまとっています。ヌードではありません。この伝統を打ち破ったのが、プラクシテレスでした。

それは挑発的というか、美術表現への大胆な提案です。

≪クニドスのアフロディテ≫の原作は、残念ながら消失しましたが、画家ニキアスの着彩で、頬が上気したように染まり、「しっとりと濡れた目は喜びと歓迎の意をあらわしていた」(ルキアノス『肖像』6章)と伝えられます。≪クニドスのアフロディテ≫の頭部については、通称≪カウフマンの頭部≫(図99)がもっとも原作に近いといわれますが、なるほど、そこには微かな誘いの表情を見ることができます。ただ決して露骨な表情ではありません。

≪クニドスのアフロディテ≫は円形神殿に設置され、あらゆる方向から眺められ、称讃されました。そのスキャンダラスな肢体を一目見ようと、遠路はるばる旅行者がやってきて、中には、神殿が夕刻閉まった後、ひそかに神殿に残り、大理石の女神を抱擁して一夜を過ごした男性もいたことが記録に残っています」(中村、2017年[2018年版]、187頁~189頁)。

ここで、中村が叙述していることを箇条書き風に抽出してみよう。

・ギリシャ美術史における「クニドスのアフロディテ」像の歴史的意義

・「クニドスのアフロディテ」の原作は消失したこと

・画家ニキアスによって彩色されていたこと

・ルキアノスの記述によって、この像の様子が窺い知れること

(ハヴロックも言及していた)

・この像の頭部は通称「カウフマンの頭部」がもっとも原作に近いとされていること。

そこに中村は、「微かな誘いの表情」を読み取っていること。

・「クニドスのアフロディテ」は円形神殿に設置されたといわれていること。

・後世の旅行者が、この神殿を見学に来て、この女神像と一夜を過ごした記録があること。

※なお、通称「カウフマンの頭部」は、ローマンコピーで、原作は紀元前350~340年頃の大理石製で、ルーヴル美術館(パリ)所蔵である」(中村、2017年[2018年版]、189頁)。

この中村の叙述で一番重要なことは、ギリシャ美術史において、「クニドスのアフロディテ」像が持つ歴史的意義を述べていることである。すなわち、ギリシャ美術では、従来、女神を全裸像で作ることはタブーであったので、この全裸のアフロディテ像の出現は、前代未聞の事件であったと中村は捉えている。ギリシャ彫刻で女神は着衣像が伝統的で、パルテノン時代の後、紀元前420年代以降の彫刻には、「濡れた衣(ウェット・ドレーパリー)」の像が現れたものの、ヌードではなかったが、この伝統をプラクシテレスが打ち破った。それは美術表現への大胆な提案であった。

【ヘレニズム彫刻の代表的な3つの作品】

中村は、ヘレニズム彫刻として代表的な次の3点の彫刻を解説している。

① 「サモトラケのニケ」(紀元前190年頃、サモトラケ島出土、大理石、ルーヴル美術館)

② 「ラオコーン」(紀元前1世紀~紀元後1世紀、大理石、ヴァティカン美術館)

③ 「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃、大理石、ルーヴル美術館)

「サモトラケのニケ」について

「サモトラケのニケ」は、「パイオニオスのニケ」と同様、戦勝記念碑として設置された。該当する戦争は紀元前190年頃のシリア軍とロドス島(エーゲ海南東部の島。トルコの南西岸沖にある。クニドスの沖の島)との海戦であるようだ。勝利したロドス島の人々が記念碑を奉納したと考えられている。

この女神ニケ像はいま、船の舳先に舞い降りたところである。そしてこの舳先が台座となっている。この像は、ルーヴル美術館の階段の踊り場に設置されている。

大きな翼を広げ、衣装が潮風を受けて、たくましい身体にまとわりついている。ドレーパリーが躍動的である。「パイオニオスのニケ」は、透明に近いドレーパリーであったが、それより衣は少し厚く、その下の肉体はより力強い。着地の時に起こる逆風も足元に表現され、ドレーパリーの動きがダイナミックである。

このようなヘレニズム盛期の様式は、ハヴロックも言及していたように、「ヘレニズム・バロック」と呼ばれている。中村は、その特徴として、強靭な肉体と躍動的なドレーパリー、そして翼の勢いの表現を挙げている(中村、2017年[2018年版]、194頁~196頁)。

「ラオコーン」について

その「ヘレニズム・バロック」様式の名作が「ラオコーン」である。これはトロイ戦争にまつわる一場面を表現している。

予知の能力を備えたラオコーン(トロイの神官)は、ギリシャ側の「木馬」の策略を見抜いたところから、悲劇が始まった。神々は、すでにギリシャ側の勝利を決めていたので、ラオコーンの口封じのため、大蛇を送り込み、息子もろとも殺害したと伝えられる。

その彫像を見ると、ラオコーンは、脇腹を蛇に咬みつかれ、その顔は苦痛でゆがみ、身体は向かって左上方へねじりあげている。向かって右側の年上の息子は、助けを求めて必死に父親を見つめているが、まだ意識がある。他方、左側の弟はすでに気を失っている。何とも痛ましい光景である。

この「ラオコーン」という群像が発見されたのは、ルネサンス期の1506年1月のことである。発見のニュースを耳にしたミケランジェロは、すぐその場にかけつけ、デッサンを行なったそうだ。そして、その後の制作に大きな影響を与えた。とくに1508年から制作が始まるシスティナ礼拝堂の天井画には、その影響が見られる。たとえば、天井画「水の分離」の周囲の青年裸体像(1511~1512年、ヴァティカン美術館)がそうである(中村、2017年[2018年版]、196頁~197頁)。

「ミロのヴィーナス」について

ルーヴル美術館に入った「ミロのヴィーナス」

19世紀前半に、「ミロのヴィーナス」はルーヴル美術館に入るが、その歴史的背景には、欧米のギリシャ遺跡に対する関心の高まりがあった。

18世紀の啓蒙思想が、古代ギリシャ・ローマに思想の根拠を求めたことも手伝い、ギリシャ熱が高まり、遺跡の発掘が競って行われるようになる。

古美術品を見つけたギリシャ人は地元の有力者に届け、そしてその管轄下のヨーロッパ列強の総領事に伝えられた。その後、美術品は国外にもち出され、列強各国の美術館に収まった。

「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃、大理石、ルーヴル美術館[パリ])も例外ではない。1820年にエーゲ海のメロス島(フランス名ミロ島)で出土したものが、翌年1821年ルーヴル美術館に入った。

「ミロのヴィーナス」のオリジナル性と稀少性

「ミロのヴィーナス」像の頭部は、とても小さく、さらに目と口許が小ぶりである。特定の感情をあらわしているようには見えず、感情を抑制した、ニュートラルな表情である。これこそが、クラシック期の神々の表情で、頭部はクラシック様式である。それに対して、首から下は、豊かな逆S字のひねりに見られる通り、ヘレニズム様式である。美術史学の様式からいえば、クラシック様式とヘレニズム様式の折衷様式であると中村るいは規定している。

このブログの【はじめに】にも記したように、中村るいは、「ミロのヴィーナス」は美術史学の観点からは、決して傑作とはいえないと主張している。その理由について、次のように述べている。

「クオリティーの点では、さきの≪サモトラケのニケ≫[図102]のほうがずっと上でしょう。ではなぜ、≪ミロのヴィーナス≫が至宝として扱われるのか。美術史の立場からいえば、頭部が残っているからです。クラシック期からヘレニズム期の、等身大かそれ以上のヴィーナス像の原作で、頭部の残っているものは、この像しかありません。これ以外で頭部が残っているのは、すべてコピー像です。つまり、頭部が残った唯一のオリジナルとして、稀少価値から評価されているのです。」(中村、2017年[2018年版]、200頁)

このように、中村は、美術史の立場から、「ミロのヴィーナス」の至宝性の理由を解説している。すなわち、クラシック期からヘレニズム期において、等身大以上のヴィーナス像の原作で、頭部が残っているのは、「ミロのヴィーナス」像しかないというのである。つまり、「ミロのヴィーナス」は、当該期において頭部が残った唯一のオリジナルであるという理由から、至宝とされるようだ。いわば、美術史はその稀少価値性を高く評価しているとのことである(そして、クォリティーでは、同じくルーヴル美術館にある「サモトラケのニケ」がずっと上であることも中村は付言している)。

なぜ「ミロのヴィーナス」が至宝として扱われるのか。この問いに対して、中村は、いわば“稀少性の原理”から解説した。中村は、このように主張した場合、2つの反論を想定している。

一つは、「ミロのヴィーナス」像には、「全体を包む独特の空気感」をまとっており、これが「傑作」の証だとする意見である。これに対して、空気感の読み取りは非常に主観的で、これだけで傑作と言い切るのは無理があると切り返す。

もう一つは、「ミロのヴィーナス」には、「黄金分割」が使われているので、絶妙なバランスの上に成り立っているから、傑作であるとする見方である。この鑑賞法では、この「黄金分割」という概念が問題であると主張している。

このブログの【はじめに】にも触れたように、ギリシャ美術史では、「黄金分割」はほぼ使われることのない言葉であるそうだ。しかし、学界以外では、「ミロのヴィーナス」を説明するときにも、「パルテノン神殿」を語るときにも、「黄金分割」の語がまるできまり文句のように出てくると中村は非難している。

「黄金分割」という語は近代に生まれた概念であり、概念そのものが神話化されて使われているので、注意する必要があると警鐘を鳴らしている(中村、2017年[2018年版]、200頁~201頁)。

そして、中村自身、「コラム15 黄金分割の概念と身体尺」と題して、コラムにてこの概念を解説している(中村、2017年[2018年版]、203頁~204頁)。

<「ミロのヴィーナス」と現代人>

「ミロのヴィーナス」(紀元前100年頃制作)には、ギリシャ美術の様々な要素が流れ込んでいるといわれる。

女神の相貌は超然としていて、特定の感情をあらわしてはいない。それゆえ、見る者に感情移入を強いず、無表情ととらえる鑑賞者もいるそうだ。

それでもなお、「ルーヴルの至宝」として人気があるのはなぜでしょうと著者中村るいは疑問を投げかけている。

この問いに対して、中村は、「ミロのヴィーナス」が折衷様式であることと関連しているのではないかとみている。

「ミロのヴィーナス」は、前述したように、頭部がクラシック様式で、首から下がヘレニズム様式の折衷様式である。この折衷様式は現代人にとっては自然なのかもしれないという。いまの時代、様々なものが折衷的で、過去の様々なスタイルが流れ込み、共存している。だから、現代人にとって折衷的であると、かえって落ち着けるのではないかとしている。

その当否はおくとしても、「ミロのヴィーナス」やその他の古代彫刻を自分はどう受け止めるのかという点は大切であると中村は主張している。

古代美術を見ていると、古代美術へ向き合う自分の姿勢に気づかされることがあるといい、「作品を見るとは、究極的には自分自身と向かい合うことなのです」とその著作を結んでいる(中村、2017年[2018年版]、201頁~202頁)。

以上、紹介してきたように、中村るいの「ミロのヴィーナス」理解において重要な視点が明記されていた。それは、頭部がクラシック様式で、首から下がヘレニズム様式の折衷様式であるということである。感情を抑制した、ニュートラルな表情はクラシック期の神々の表情であることから、頭部はクラシック様式であるのに対して、首から下は、豊かな逆S字のひねりが見られることからヘレニズム様式であると規定している。

失われた腕の復元案に関しては、興味深い推論があるものの、決定的な証拠が欠けているため、中村は保留している。

【「ミロのヴィーナス」の特徴と5つの復元案】

中村るいは、「ミロのヴィーナス」の特徴と復元案について言及しているので、その内容を紹介しておきたい。

中村るいは、「ミロのヴィーナス」の特徴について、次のように捉えている。

「この女神像の特徴は、小さな頭部と、大胆な身体のひねりです。そして身体の中心を通る正中線が、逆S字を描いています。左足を少し前に出し、腰から下に衣をまとっています。衣がなぜ、ずり落ちないのか不思議ですが、腰骨の下で留まっています。両手は切断されていて、右手は肩の付け根の形状から下向きだったことがわかりますが、左手は肩の高さか、それより少し高く挙げているようです。欠けた腕をどう復元するかは定説がなく、大きく分けると、五つの説が提案されています。」

「ミロのヴィーナス」像の特徴を箇条書きにしてみると、

・小さな頭部と、大胆な身体のひねり

・正中線が逆S字

・左足を少し前に出し、腰から下に衣をまとっている

・衣は腰骨の下で留まっている

・両手は切断されていて、右手は肩の付け根の形状から下向き

・左手は肩の高さか、それより少し高く挙げている

・欠けた腕の復元案は5つある

その5つの復元案とは、

第1案:左手を台にのせ、リンゴをもち、右手は腰布をおさえている

第2案:両方の手に花輪をもっている

第3案:左ひじを台にのせ、リンゴをもち、右手に鳩をとまらせている

第4案:左手で髪をつかみ、右手は腰布をおさえている

第5案:ヴィーナスと軍神マルスの群像。左手をマルスの肩に、右手はマルスの腕に添えている

こうした復元案に対して、「失われた腕の復元にはさまざまな推論があり興味深いのですが、

決定的な証拠に欠けています」と、この問題に中村るいは付言している。中村は紙幅の都

合からか、5つの復元案を提示したにとどまっている(中村るい『ギリシャ美術史入門』三元社、2017年[2018年版]、198頁~199頁)。

先に検討したように、第3案は、視線が手元の鳩にいっているとしたら、この説は無理かもしれない。また、中村の挙げた5つの復元案には、ヴィーナスが盾をもつ案がない。

なお、「ヴィーナスと軍神マルスの群像」の第5案については、ラヴェッソンも言及してい

るので、フランス語で後に見てみたい。

【補説】理想のプロポーションと「ミロのヴィーナス」

黄金比はギリシャ時代以降、美しいプロポーションの理論的法則として尊重され、その代表が「ミロのヴィーナス」とされる。

「ミロのヴィーナス」は、理想のプロポーションをもつ。足元からへそまでと、足元から頭頂部までの長さの比、へそから首の付根とへそから頭頂部までの長さの比、それぞれが、1対1.618(約5対8)の黄金比になっている。この彫像が「美の象徴」といわれるゆえんであるという。つまり、へそから足までが身長の8分の5、頭部からへそまでが全体の8分の3である。さらに、頭部と身長の比が1:8で、8頭身美人である。

この黄金比に加え、それまでの直立した人体に比べ、「ミロのヴィーナス」はより自然な体重のかけ方、肉体のねじれを特徴としている。

【大地母神信仰と「蛇の女神」】

ハヴロックが取り上げた「キュプロス出土の偶像(豊饒の女神)」について、中村は言及していない。しかし、「大地母神信仰と≪蛇の女神≫」と題して、大地の女神については論じている。

通称「蛇の女神」(紀元前1600年頃)とは、クレタ島のクノッソス宮殿西部から出土した小像である。

クノッソス宮殿は、ギリシャ神話では牛頭人身の怪物ミノタウロスを閉じ込めるための宮殿と考えられていた。建築家はダイダロスで、伝説上、ギリシャ最初の建築家である。

クノッソス宮殿が最初に建てられたのは紀元前2200年頃であったが、その後地震で崩壊し、紀元前1800年頃再建された。しかし、紀元前6世紀には廃墟となり、一度入ったら二度と出ることができない「迷宮のイメージ」が生まれた。

宮殿のあちこちに牡牛のシンボルが見つかっているが、これは地中海一帯に広くみられる牡牛を聖獣とする牡牛信仰の表れと考えられている。それがのちのミノタウロス伝説に結実したようだ。

さて、その宮殿の西部から出土した「蛇の女神」は、女神に扮した女祭司が、両手に蛇をつかみ、頭上には野生の猫のような動物を載せた小像である。紀元前1600年頃のものと考えられている(イラクリオン考古博物館[クレタ島])。それは軟陶(ファイアンス)と呼ばれる陶土で成形されている。

「蛇の女神」で目を引くのは衣装で、上着とスカートを着けているが、胸部が露出している。スカートの上にエプロン状の前垂れをつけている。豊かな胸と丸いヒップが強調されている。

これらの特徴から、胸の露出は母性や多産を暗示し、「大地の女神」の豊饒のシンボルとなっていると中村は解釈している。

そして中村は古代ギリシャの宗教観と大地母神信仰について、次のように説明している。

ギリシャ神話で世界は、カオス(混沌)から大地の女神ガイアが生まれるところから始まる。紀元前8世紀の詩人ヘシオドスが『神統記』で伝える説である。

また、古代ギリシャの宗教は最初、大地母神を中心とする母権制の形を取り、ホメロスの叙事詩が詠われた紀元前8世紀頃には、ゼウスを最高神とする「オリュンポスの12神」の治世となり、父権制へと転換すると中村は理解し、「蛇の女神」はいわば「オリュンポス」以前の信仰を体現しているとする(中村、2017年[2018年版]、32頁~36頁)。

【古代ギリシャ彫刻の彩色について】

古代ギリシャの彫刻には彩色が施されていたことがわかっていて、このテーマについて、中村は「コラム14 彫刻への彩色」で述べている。

プラクシテレスの「クニドスのアフロディテ」の彩色についても、次のように記している。

また、前4世紀半ば、彫刻家プラクシテレスの大理石像には画家ニキアスが彩色を行ない、プラクシテレスがその彩色を高く評価していたことが、古代文献に伝えられています(プリニウス『博物誌』第34巻133章)。≪クニドスのアフロディテ≫[本文図98、99]の原作にも微妙な彩色が施されていたことが知られています」(中村、2017年[2018年版]、178頁~179頁)

上記のように、紀元前4世紀半ば、プラクシテレスの大理石像には、画家ニキアスが彩色を行なっていたことが、プリニウスの『博物誌』を典拠としてわかっている。

実際にも、アルカイック期の女性像の名作「ペプロスのコレー」(紀元前530年頃、大理石、アクロポリス美術館[アテネ])では、頭髪や瞳や衣装に彩色がよく残っている。

また、古代ギリシャ人にとって無彩色の彫像は、時には「醜い」と受けとられることもあったそうだ。悲劇作家エウリピデスの戯曲『ヘレネ』の中のセリフからも、このことが察知できると中村は指摘している。絶世の美女ヘレネが自らの美しさこそ災いの原因と嘆く場面があり、ヘレネは次のような意味のセリフを吐く。

「できることなら彫像から彩色を消すように、美しい姿の代わりに醜い姿に成りかわることができればよいのに」(『ヘレネ』262~263行)。こうしたセリフからも、当時、彫像への彩色が広く行われていたことが推測できるようだ。

そして、紀元前4世紀前半の「赤像式陶器」(メトロポリタン美術館[ニューヨーク])には、彫像に彩色する画家が描かれている。白い大理石製の英雄ヘラクレス像に、画家が蜜蝋画法(顔料を熱し、蝋を溶剤として描く画法)で彩色している情景が陶器に描かれている。

その他、神殿建築を飾る彫刻、たとえばパルテノン神殿の彫刻も彩色されていたことは明らかであるが、現在はほとんど残っていない。

実は、20世紀前半、大英博物館ではひそかにパルテノン彫刻を洗浄し、残っていた着彩も含めて削りとり、白くなめらかに磨かせていたそうだ(後にこのことは暴露され、一大スキャンダルとなった!)。(中村、2017年[2018年版]、102頁~103頁、178頁~179頁)

【中村の「クニドスのアフロディテ」理解の補足】

中村は「コラム3 現代から過去の美術品を解釈すること、引用すること」と題するコラムにおいて、次のように「クニドスのアフロディテ」について言及している。

「古代美術も、作られた当時は、最先端の現代アートでした。彫刻家プラクシテレスが前4世紀半ばに≪クニドスのアフロディテ≫[本文図98]を発表したとき、女神を全裸にするという大胆な試みに社会は衝撃を受けますが、この瑞々しい愛の女神の像は、新たなアフロディテ像として高く評価されるようになりました。」(中村、2017年[2018年版]、44頁~45頁)。

「古代美術も、作られた当時は、最先端の現代アートでした」という点は、確かにそうであろうと納得できる。

しかし、彫刻家プラクシテレスが紀元前4世紀半ばに「クニドスのアフロディテ」を発表したとき、女神を全裸にするという大胆な試みに社会は衝撃をうけるというが、その衝撃は、どの程度のものであったのであろうか。

歴史事実として、この認識は正しいのか? ハヴロックの見解を参照すると、いささか疑問である。ハヴロックの議論を想起したい。

【古代ギリシャの男と女】

ハヴロックは、後期ヘレニズム期において女神像が浸透し、その「英雄的な裸体」が巧妙に飾り立てられたが、このことはヘレニズム期の女性の社会的地位が古典期に比べ向上したことの表れとなっていると考えていたことを紹介した(ハヴロック、2002年、159頁)。

それでは、古代ギリシャにおいて、女性の地位について、歴史学では一般にどのように捉えているのであろうか。

中村るいは「コラム8 ギリシャ世界の男性観・女性観」で、この問題に言及している。

古代ギリシャは男性中心的な社会だったといわれてきた。それは古代民主主義が男性市民によって実践された体制で、女性には参政権がなかったからである。

歴史学の研究では、アテネの女性の社会的制約が強かったとされる。その背景には、軍事力によってギリシャ世界の覇権を確立したアテネでは、男性は政治や軍事の活動をし、女性は家庭内労働の管理をし、出産・育児をするといった性別による役割分担が徹底されていた。そして男性の戦争参加と女性の出産がもっとも名誉ある社会貢献と見なされていた。

市民の娘は家に閉じこもっていたばかりではなく、祭典などでは役割があった。とくに女神アテナの祭典(パナテナイア祭)の4年に一度の大祭で、女神に捧げる聖衣を織る「織り子」の役割は重要な公務であった。祭典では、市民の行列の先頭を進んだそうだ。

古代ギリシャの繁栄の背後にある、男性観・女性観を知ると、ギリシャ美術に描かれた男性、女性の見え方も変わるかもしれないと中村は書き添えている(中村、2017年[2018年版]、96頁~97頁)。

【古代ギリシャの衣装について】

古代ギリシャ彫刻を理解する上で、不可欠の要素が衣装である。とくに女性像で目を奪われるのは、身体を包む衣装の美しさである。

中村るいは、「コラム9 古代ギリシャの衣装」と題して、古代ギリシャの衣装について説明している。

紀元前4世紀半ばに、彫刻家プラクシテレスが女神ヴィーナスを初めて全裸にするまでは、女神像も基本的には着衣像であった。

さて、古代ギリシャの衣装は基本的に長方形の布地を用い、次の3種類が主なものであったという。

① キトン

② ペプロス

③ ヒマティオ

キトンがもっとも一般的な衣装であった。素材は麻である。筒型に縫い、上部は頭と両腕を出せるようになっていた。ウェスト部分をベルトで締めるので、ひだができ、このようなひだを「ドレーパリー」と呼ぶ。

例えば、アクロポリスのアテナ・ニケ神殿のレリーフ「サンダルの紐をとくニケ」は、キトンが織りなすドレーパリーによって、優雅な仕草が際立つ。

また、ルーヴル美術館の「サモトラケのニケ」はドレーパリーの錯綜した動きがダイナミックである。

次に、ペプロスは、キトンに比べて少し厚地の毛織物を素材とする。上部を折り返して、筒型を作る。側面は縫い合わせる場合と、開いたままのものがあった。キトンほどひだができず、直線的なシルエットとなる。アルカイック期の女性像「ペプロスのコレー」(紀元前530年頃、アクロポリス美術館[アテネ])は、ペプロスという毛織物製の衣装をまとっているので、この名称がある。

「コレー」はギリシャ語で「娘」「若い女性」の意味である。一般にコレー像は、麻製の「キトン」と呼ばれる衣装を身につけることが多く、ペプロスを着た例は少ないので、「ペプロスのコレー」の名称がつけられた。

ヒマティオンは、上掛けとして使われ、マントの一種である。これも長方形の布地を一部縫い合わせ、肩から掛けた。単純な直線断ちだから、着用の仕方によって様々なひだを作ることができたようだ。

美術史家ケネス・クラークの名著『ザ・ヌード』において、人間の肉体こそが、調和や力、陶酔、悲劇性など人間的経験を呼ぶ起こすと述べていることに中村は言及している。このような身体を演出するのが衣装であると理解している(中村、2017年[2018年版]、102頁~103頁、111頁、194頁)。

【著作へのコメント】

「クニドスのアフロディテ」像が持つ歴史的意義は、基本的に正しいのであるが、このテーマに関連したハヴロックの議論、およびその著作で紹介されているブリンケンバーグの見解について付記しておきたい。

ハヴロックは次のような問題を提起している。

プラクシテレスや紀元前4世紀の鑑賞者にとって、クニディアの右手のしぐさにどんな意味があったのか。

ベルヌーイ説のように、当時の人々は、本当にクニディアの裸に当惑したのだろうかと疑問視する。そこで、そのしぐさの起源や意味の可能性、ギリシャにおける裸体の歴史、古典ギリシャ文学と美術に見られる女性が身にまとう物としての衣装の機能について考察している。

この点、先のブリンケンバーグは、プラクシテレスのアフロディテ像は船旅を司る女神への信仰の対象として彫られたという説を唱えた。このアフロディテ・エウプロイア(「よき旅路の」アフロディテという意味)信仰は、古代の最も早い頃にキュプロスからギリシャにもたらされたそうだ(C.S.Blinkenberg, Knidia, Copenhagen, 1933.)。

この信仰で崇められた初期の小像が残っている。「キュプロス出土の偶像(豊饒の女神)」(デンマーク国立博物館蔵[コペンハーゲン])がそれである。この小像は、自然あるいは豊饒の女神の特色が強いと考えられている。この小像は、全裸で直立し、片手で乳房を下からすくうか乳房上にあてがい、もう一方の手で腹部を覆っている。

こうした小像のことを考慮に入れ、ブリンケンバーグは、クニドスの人々は、自分たちの信仰の中心となる神像が裸体で表現されることに慣れていたとする。彼らは、プラクシテレスが地元の聖域に安置する初の大規模の女神を伝説にのっとって製作してくれるものと期待していたが、プラクシテレスは裸体に対する動機付けを変えてしまったとも、ブリンケンバーグは付言している。つまり、初期の偶像にみられるように女性の身体における生殖と母性にかかわる面を強調する代わりに、沐浴という口実を設けて裸体像を作ったというのである。

フェイディアス作のアテナ・パルテノスの巨像が、アテナイ市の守護神としての意味合いを強く持っているのと同じく、プラクシテレスもクニドス市のために、天上なるオリュンポス神にふさわしい流儀で、沐浴中のアフロディテの大規模像を彫刻したのである。女神が超然として純潔に見えるのはこのためであるようだ。ブリンケンバーグによれば、その様子はコロンナ・タイプの複製に最もよく現れているという。

ここで留意すべき点は、もし紀元前4世紀のクニドス市民がアフロディテの裸体を受け入れ慣れ親しんでいたのであれば、後世の文献に見られるセンセーショナルな反応には説明が必要になるということである(ハヴロック、2002年、38頁~41頁)。

【著作に対する感想】

読んでいて、興味深かった箇所がある。それは、クレタの宮殿文化が繁栄期に崩壊が起こった原因の一つに関して、異国からもち込まれたと考えられる「ミドリザル(英語でgreen monkey)」による人獣共通感染症説を紹介している点である。この説は、著者の恩師のバーミュール氏の説らしい。

クノッソス宮殿などの壁画には「青い猿」が描かれているが、これが現在「ミドリザル」に相当すると考えられている。異国趣味を満足させるこの動物を介して、エーゲ海地域に感染症ウイルスがもち込まれ、贅沢に慣れた社会は伝染病の発生に対応できず、また異民族の侵入への備えも不十分で、最終的に内部から崩壊したのではないかというのである。荒唐無稽な意見のようであるが、「ありえない話ではない」と著者はコメントしている(59頁~60頁)。

著述内容に関しては、ボッティチェリのヴィーナス像から話を起こしたのなら、なおさら、プラクシテレスのアフロディテ像と「ミロのヴィーナス」との関係に言及されてしかるべきではないかと、素人の私には思われる。

参考文献は数多く掲載しているが、ハヴロックの著作を挙げていない。ヘレニズム期は紙幅の関係から、著者自らも簡略に叙述した旨を記しているので、今後に期待したい。

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

【古代ギリシャ美術史に関する表】

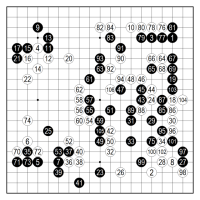

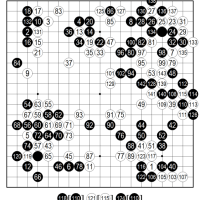

| 彫刻家および時代 | 作品 | 作者・作品の特徴 |

|---|---|---|

フェイディアス(クラシック時代[パルテノン期] 紀元前5世紀) | パルテノン神殿の本尊アテナ像 | 手にニケ像を載せている(182頁) |

ポリュクレイトス(クラシック時代[パルテノン期] 紀元前5世紀) | 「槍を担ぐ人」(原作紀元前440年頃) | クラシック期の男性立像の完成者(150頁) コントラポストのポーズ 『カノン』という題の理論書(151頁) |

プラクシテレス(後期クラシック時代 紀元前4世紀) | 「トカゲを殺すアポロン」(原作紀元前350年頃) 「ヘルメース」(原作紀元前4世紀半ば) 「クニドスのアフロディテ」(原作紀元前350~340年頃) | 有名な主題をひとひねりする作家(123頁)~一種のパロディ(124頁) 少年アポロンは両性具有的(124頁、190頁)/ 紀元後2世紀の旅行家パウサニアス『ギリシャ周遊記』の記述(136頁) 正中線が逆S字(137頁)/ 全裸のアフロディテ像の出現は前代未聞(187頁) 美術表現への大胆な提案(188頁) 通称「カウフマンの頭部」がもっとも原作に近い(188頁~189頁) |

リュシッポス(クラシック期末) | 「アレクサンドロス大王の肖像」 | アレクサンドロス大王の宮廷彫刻家(192頁) |

ヘレニズム期(紀元前190年頃) | 「サモトラケのニケ」 | 紀元前190年頃の海戦勝利記念碑 ドレーパリーの錯綜した動きがダイナミック(194頁) |

ヘレニズム期(紀元前1世紀~紀元後1世紀 | 「ラオコーン」(1506年に発見) | 「ヘレニズム・バロック」様式の名作(196頁) |

ヘレニズム期(紀元前100年頃) | 「ミロのヴィーナス」 | ギリシャ彫刻の中でいちばん知られている彫刻(198頁) 正中線が逆S字、5つの復元案を紹介(199頁) |

中村るい『ギリシャ美術史入門』はこちらから

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます