《『書道全集 中国篇』を通読して 要約篇その8中国8-b》

中国8の要約の続きを掲載する。

褚遂良の書法 内藤乾吉

唐の太宗がある時、侍中魏徴に向かって、「虞世南の死後は、ともに書を論ずるものがいない」と言ったのに対し、魏徴が「褚遂良は下筆遒勁、甚だ王逸少の体を得ております」と答えたので、太宗は即日褚遂良を召して侍書を命じたというのは有名な話である。

これは褚遂良の出世の機会であったと同時に、彼の書の進展の上でも重要な転機となったにちがいない。

この話は新旧両『唐書』の褚遂良の伝に見えているが、それには年月を記していない。一見、虞世南の死んだ貞観12年(638)以後のことのように思われ、現に阮元などはそのように考えている。

しかし、『法書要録』の「唐朝叙書録」や『唐会要』巻35では、これが貞観10年(636)のこととなっている。またこの話では魏徴の官は侍中と記されているが、彼が侍中をやめたのがちょうど貞観10年である。したがって、一応、この話の時期を虞世南の生前貞観10年とせざるをえないであろう。

一方、褚遂良はこの年には秘書郎から起居郎という天子の側近の官に移っているが、この転任は上記の話と関係があろう。

ところで、魏徴が褚遂良を虞世南の後継者として推薦したのは、彼の人物を見込んだことももちろんであろうが、褚遂良の書法における造詣がすでに相当の域に達していることを認めてのことであったにちがいない。ただ、今日褚遂良の貞観10年以前の書蹟の確かなものが残っていないので、それを実証することができないという。

もっとも彼が貞観4年(630)に燕国公のために書いたという題識のある「枯樹賦」(図22、23)がある。これは確かに魏徴のいうように、王羲之の体を得たといえるものであるが、その題識の燕国公の爵をもっていた人が存在した形跡がない。

だから、「枯樹賦」の書そのものは褚遂良の作であることを否定すべきでないとしても、その貞観4年の書ということは疑いがある。しかし、今日実証はできなくとも、魏徴が王羲之の体を得ていると保証しているのであるから、それをその通りに受けとってよいことであると内藤乾吉はいう。

ただ、阮元のように、褚遂良を二王の系統から出たものではないとし、いわゆる北派の範疇におしこめようとする場合には、この魏徴の言は差支えがある。そこで阮元は、魏徴が褚遂良を推薦したのは、褚遂良が忠直で大事に任ずべきことを知って、その人物を薦めたので、その書を薦めたのではないとする。

しかし、この説に、内藤は批判的である。つまり、この説は、褚遂良が太宗の知遇を得てから後に忠直大事に任じた事実から見た結果論の嫌いがあるばかりでなく、魏徴がいかに太宗に信用があったからとて、王羲之流でないものを逸少の体ありと称して、王羲之一辺倒の太宗を欺くことができたかどうかを考えただけでも、不自然なこじつけであることがわかるという。

魏徴が褚遂良を太宗に推薦した時には、褚遂良はすでに41歳であった。褚遂良がそれまでどのような環境の下にいたかを顧みるのも、彼の書法を考える上には無益ではないと内藤は考え、この点について論じている。

褚遂良の先祖は代々南朝に仕えた名家であった。祖父玠は博学、文章をよくし、陳の中書侍郎、御史中丞をした人であり、父は太宗の秦王時代からの臣下として名高い褚亮である。この亮も博覧強記、詩文にすぐれ、若い時に徐陵に文才を認められ、陳の後主がそれを聞いて召見し、詩を賦した時には、坐にいた詩人たちがみな感服したといわれ、陳では尚書殿中侍郎となった。陳が滅んで隋に仕え、煬帝の時には太常博士となり、隋末喪乱の際には、一時薛挙の黄門侍郎となったが、薛氏が滅びると、秦王に礼をもって迎えられて秦王府の文学となり、秦王が文学館を開くと、杜如晦、房玄齢、虞世南らとともに、その十八学士の一人になった。

秦王が閻立本に「十八学士写真図」を作らせた時には亮がその賛を作った。貞観元年(627)、太宗が弘文館を開いて、賢良文学の士を招いた時には、褚亮は虞世南、欧陽詢らとともにその学士となった。この弘文館には太宗の書道奨励の主旨から、学生をおき、貴族の子弟の書性ある者を募って、書道教育を施し、虞世南と欧陽詢がその師範となった。

褚亮自身の書については伝えるところがないが、『歴代名画記』によると、武徳初の秦王府の跋尾には薛收、虞世南とともに彼の署名のあることを記している。だから書法にも一かどの見識をもっていたことが想像される。

以上のような状況から、内藤は次の点を想像している。

・褚遂良が家学として南朝系の学芸の教養を身につけたであろうということ

・また父の同僚であり、当時の書道の第一人者であった虞世南、欧陽詢の書法の影響を受けたであろうということ

事実、『旧唐書』の褚遂良伝には、父の友欧陽詢が彼の書を甚だ重んじたと見えているし、張懐瓘の『書断』には、彼が若い時には虞世南に服膺し、長じて右軍を祖述したと記されている。また彼の推薦者である魏徴も、虞世南とともに太宗の王羲之蒐集の鑑定役をつとめた人であり、両『唐書』の薛稷伝によると、稷の外祖であった魏徴の家には、豊富な図籍や虞・褚の書蹟を蔵していたので、稷はそれによって書の勉強をしたとあって、魏徴が非常な蒐蔵家であったことが知れるから、褚遂良は彼の家に出入りして、提撕(ていせい)を受けたであろうと内藤は推測している。そしてその結果が太宗への推薦となったという。

ところで、なお李嗣真の『書後品』には、褚遂良がはじめは虞世南を師としたが、後に史陵に学び、史陵に向かって「この法、更に人に教うべからず」といったという。何か史陵に学んだ結果、書法のこつを会得したらしい話を伝えている。この史陵は会稽の人で、太宗やその弟の漢王元昌に書を教えたことがあり、楷書を得意として、その筆法は精妙、欧・虞に減ぜずとか、その書は古直であるが、疏痩なのが欠点であるということが伝えられている。ともかく褚遂良の修業時代は、太宗の保護奨励のもとに書道の黄金時代を築いた時期であり、しかもその中にあって褚遂良は当時第一流の文化人なり書家なりの指導を受けるには絶好の地位にいた。だからその環境は極めて恵まれたものであったといえる。

ところで、太宗は貞観6年(632)正月8日に、御府の古今の工書の整理を命じ、鐘・王らの真蹟1510巻を得た。これは魏徴や虞世南が鑑定した。太宗は貞観13年(639)には、王羲之の書を購求する勅を出し、四方の妙蹟が尽く集まってきた。この時は起居郎褚遂良、校書郎王知敬らに命じて、玄武門の西の長波門外においてその鑑別をさせ、宮中から王羲之の書を出して参校させた。その結果、王羲之の書2290紙を得、装して13帙128巻とし、紙の縫には「貞観」の小印を押した。この時の跋尾の署名者の列名には、起居郎臣褚遂良監とあり、このことから彼がこの蒐集整理事務の主たる責任者であったことがわかる。その後も貞観17年から19年まで責任者の地位にあった。この他、王羲之の草書には褚遂良に真書小字の釈文をつけさせた。これらの事実から見て、褚遂良が貞観12年(638)、虞世南の死後、その後継者として太宗の書道に関する事業の管理者としての責任を果していた。この間に、彼は古書蹟を見る機会をもち、それを研究したはずで、それは彼の書法に大きな影響を与えたと推測している。そして貞観15年(641)には欧陽詢も亡くなるし、彼は押しも押されもせぬ書道の第一人者となった。

褚遂良の書蹟として今日に伝わっているものの中で、もっとも確かなものは神田喜一郎も指摘していたように、次の4碑である。

・「伊闕仏龕碑」(図1-5)

・「孟法師碑」(図6-9)

・「房玄齢碑」(図10-13)

・「雁塔聖教序」(図14-21)

内藤も、これらを主要材料として、褚遂良の書法について考察を試みている。褚遂良の楷書には隷法が雑っているとか、隷意があるといわれている。隷法を雑えるという点では、虞世南はもとより、欧陽詢よりも以上であって、その点だけからいえば彼の書はこれらの先輩よりはいくらか逆行した姿を呈している。

その隷法の一つとして、彼の用筆には折鋒が多いということを内藤は第一に挙げている。欧陽詢などに比べてもそれが目立って多く、その点で彼の筆法は欧・虞などよりも古法を存するものといってよい。

褚遂良の真蹟本というのでやかましい「倪寛賛」(挿26)というものがある。これは元明以来多くの名家が跋を書いて賞讃の辞を費やしているが、もっとも明の張丑などはその臨摸本であることを見抜いている。今日では色々の点から真蹟であることを疑われるようになっている。内藤によれば、この書には折鋒というものが全然見られないので、この一点だけからいってもその真蹟でないことが断定できるという。

次にこのような用筆の根本ではなく、形の上での目立った隷法も色々ある。

・例えば、「冖」の末筆を斜めにはねずして垂直に近く下げる形

・また「孟法師碑」の列仙の列の字の「歹」の終筆のとめかた

・「孟法師碑」の玄廬の廬の字の「广」の終筆のはねかた(図9)

・「孟法師碑」「集王聖教序」の妙、砂の終筆のはねかた

・「集王聖教序」の方、良の点の曲げ方

これらはみな隷法である

また米芾はもっとも長らく褚遂良を学んだと自らいっているのであるが、褚遂良の書を熟視した上で米芾の書蹟を見ると、米芾が上述した褚遂良の用筆、隷法から来た筆法のみならず、結体にいたるまでを、いかによく習いこんでいるかがわかると内藤は述べている。この点、褚遂良の「哀冊文」を米芾の書と疑う者が出てくるのも無理もないともいう

ともあれ、米芾は褚遂良の書の古法ある点をもっともよく理解し、愛した一人であり、そして米芾のその点をもっともよく理解したのは董其昌であろうと内藤は解説している。

次に内藤は褚遂良のこのような隷法が何から来ているのかということを問題としている。褚遂良が独自の考えで隷法を楷書に取り入れたと解すれば、ことは至極簡単で、もちろんそういう点もないとはいえない。しかしまた一方彼が隷法の残った楷書を習ったのであるという解釈もできる。

この場合、阮元のように、隷法のある書はすべて北派ときめる単純な論法から、彼を北派の書を習ったものとする考え方が今日でも絶えないという。なるほど今日多数に存する北朝の碑版、墓誌を見ると、褚遂良のような隷法は至る所に見られるのであるから、この考えは一見もっとものように思える。しかし阮元の知らなかった南朝碑が僅かながらも見られる今日では、このような一方的な考え方は許されないと内藤は批判している。例えば、南朝碑の中の「蕭憺碑」のような隷意を含んだ勁険な書を見れば、智永の「千字文」などの楷書とはまた別な、北碑と何ら変わらないような書が南朝にあったことが知られるという。このような伝統が隋唐まで伝わらないとはいえない以上、褚遂良を北派ときめるのは早計であると内藤はいう。そしてこのことは阮元が北派としている欧陽詢についても同様にいえるとする。

南人である欧・虞を北派とするためには、どうしても阮元のようなこじつけが必要となってくる。因みに阮元は隷法の具体的な例として、したがって北派であることの標識として、欧陽詢に見られるような「乙」の終筆の内円外方のはね方を挙げている(虞世南にもこの法があるのは、南派の彼が北派の法を雑えたものとする)。これに対して二王の法では、「乙」の終筆は鉤転するところが両者の違いであるとする。

しかしこの阮元の説はあまりに簡単に割切った見方であって、今日では通用しないと内藤は否定している。というのは、王法の代表と目すべき智永の「千字文」の「乙」の法は内円外方であるのみならず、二王の小楷を見ても大体はそれに近いはね方をしている。

ところが褚遂良の「乙」のはね方は欧・虞のような派手なはね方ではなく、一種独特のつつましやかなはね方で、それが彼の書の一つの特徴をなしていると内藤はみている。

褚遂良の書は、貞観15年(641)の「伊闕仏龕碑」やその翌年の「孟法師碑」にはまだ従来の碑書の常識に従いつつ、その間に自己の特徴を出そうとする苦心の跡が見え、ことに「孟法師碑」ではそれが一種の不安定感をあらわしている。これから10年余り後の「房玄齢碑」や「雁塔聖教序」になると、全く自己独特の境地を開いて、それを悠々と自信に満ちて表現している。

中でも「雁塔聖教序」は褚遂良の最上の傑作といってよい。「雁塔聖教序」より「房玄齢碑」を好む人もあるが、それは一種のひねった見方で、傑作といえば、やはり「雁塔聖教序」を推さねばならないと内藤は強調している。

そして10年ばかりの間にどうしてこのような境地に達したか。その過程を知る材料がないのは物足りないという。ともかく、これまでの10数年間に褚遂良は太宗のために無数の南朝の法帖を鑑定したわけであり、その間に彼はそれらのものから、のちに蘇東坡がいうところの、いわゆる「清遠蕭散の気」を体得したのであろうと内藤は推測している。

またこの後期の両碑には、楊守敬のいわゆる帖法を碑に入れた趣があって、碑法の常識を破っているのは、これより先に太宗が行書の碑を書いて碑書に対する観念を一新したことなどとも関係があるであろうとみている。

その他「雁塔聖教序」が隋の「龍蔵寺碑」(7巻図1-5)に似たところがあるので、それからきているとする説や、王澍のように漢の「礼器碑」を習ったのだとする説もある。

しかし内藤はこの二説には疑問を呈し、単なる暗合にすぎないとしている。

ところでこの後期の両碑には帖法が入っているということに関連して、内藤が興味を覚えることを述べている。それは一つの画から次の画に移るときに糸を引くように筆をつづける筆法のあることである。例えば、「房玄齢碑」の第1行の左字(図10)、第12行の於字のごときものである(「雁塔聖教序」は「房玄齢碑」ほど微細には刻していないが、その筆意は認められる)。

この筆法は「枯樹賦」にも「褚臨蘭亭序」にも見られるという(和暢の和字、萬殊の萬字)。これが単なる褚遂良の筆癖にすぎないか、それともそういう筆法の伝統が前からあったのかははっきりしない。今日残っている中国のものでは褚遂良以外にはほとんど見られないが、日本の奈良朝の真蹟にはそれを伝えたものがあるそうである。

その一つは、聖武天皇宸翰の雑集(挿27、9巻図38, 39)である。これにはこの筆法が盛んに用いられている。聖武天皇の雑集は王羲之の筆法をよく学んだものであるとされているが、このような筆法も王羲之に既にあって、それが褚遂良にも天皇にも伝わったものかどうかは、一つの問題であるという。

「雁塔聖教序」や「房玄齢碑」には極めて細い線で、時にはそれが中途でたゆたいながら、またつづいてゆくような筆法があるが、雑集にはそれをさらに誇張した繊細を極めた筆法がある。雑集にはその他にも色々褚遂良に似た筆法が認められるから、聖武天皇が褚遂良を学んだということは十分に考えられると内藤は推察している。

褚遂良の書は、欧・虞などとは違った新生面を開いたものであり、しかもそれがその後の時代の風尚に投ずるところがあったと見え、これに追随するものがむやみに多かったようだ。

ただ、唐人の褚遂良の書に対する批評は毀誉相半ばしているが、しかしそれらは彼の書の鑑賞には参考となるものであるから、その主なものを内藤は記している。例えば、李嗣真(高宗、則天武后時代の人)の『書後品』には、

「褚氏右軍を臨写し、また高足たり、豊艶雕刻、盛んに当今に尚ばる。ただ恨むらくは自然に乏しく、功勤精悉なるのみ。」とある。

褚の碑書の痩勁なるものを見た目には、豊艶という評はちょっと異様に感じられるが、これは今日では真蹟本褚臨蘭亭などを考えれば、豊艶の意味はわかる。雕刻というのはその技巧に富んだ筆法をいうのであろうという。功勤精悉というのは褚遂良の右軍の習い方を評したものと解され、これによって、褚臨蘭亭が王羲之の筆法を忠実に伝えているものであることがわかる。

次に張懐瓘の『書断』には、

「少(わか)きときは虞監(虞世南は秘書監であった)に服膺し、長じては右軍を祖述し、真書は甚だその媚趣を得、瑤台青鎖の春林に窅映し、美人の嬋娟として羅綺に任えざるがごとし。華を増し綽約たるは欧虞も之に謝す。その行草の間は即ち二公の後に居る。」と評している。

張懐瓘の批評は美辞をもって巧妙な比喩をするのが得意であるが、この瑤台青鎖云々はもっとも人口に膾炙している。楊守敬が述べている通り、「雁塔聖教序」を見ていると彷彿としてこの評が浮んでくると内藤はいう。張懐瓘もおそらく「雁塔聖教序」を念頭において評したであろうし、この評は「雁塔聖教序」の価値を十分に認めたものとして意味があると説く。

また竇衆の「述書賦」には、

「河南は専精にして、克く倹に克く勤なり。告誓(王羲之書の告誓文)に伏膺し、猗文(未詳。褚遂良の「晋右軍王羲之書目」の行書の第二に「爰有猗文」とあるが、それのことかもしれないと内藤は注している)に鋭思するも、恐らくは画虎を成すなく、まさに効嚬に類するあらんとす。価は衣冠に重んぜられ、名は内外に高しと雖も、後学を澆漓にして罪なきを得んや。」とある。

この文章は王羲之を一意専心、真正直に習っているけれども、虎を画いて犬に類するもので、真意を得ていない。当時大流行であるけれども、後学者を堕落させた罪は浅くないという意味であるという。

彼は虞世南をひどくほめて、褚遂良をこのように貶するのは、高宗時代あたりから書法が下り坂になってきたのを褚遂良の責に帰して、苦々しく考えていたのであろうと内藤は推測している。

そして徐浩も、書は欧・虞までで、褚・薛は論ずるに足らぬという考えで、欧・虞を色彩は乏しいが、骨勁く気猛な鷹隼にたとえ、褚・薛を色どりは美しく備わっているが、肉豊かで力のない翬翟(五彩のそなわったきじのたとえ)にたとえている。

以上、唐の中葉までの人々の批評はまちまちである。しかしともかくこの時分まで褚遂良の書がよほどの勢いで流行していたことがわかる。

最後に、日本に伝わっている「文館詞林」(和歌山、正智院)には、褚遂良およびその亜流である薛稷、薛曜の筆法までを忠実に習った書が少なからずあって、この時代の書法研究に無類の材料を提供していることを指摘している。

なお、褚遂良の書風がこの時代および後世の書家にどのような影響を与えているかについては、紙幅の都合で割愛したという(内藤、10頁~18頁)。

孫過庭の書譜 中田勇次郎

孫過庭の『書譜』は唐代における草書の代表的な名作として知られている。のみならず、その文章は彼がみずから撰んだもので、漢魏晋以来の書を論じた名著として古来もっとも高く評価されている。

中田はまずはじめに、『書譜』が何を説こうとした著述であるかを考えている。この本は今、巻上一巻が伝わっているが、これに従ってその内容を類別してみると、次のようになる。1.古人の書を品第した部分

2.書体を論じた部分

3.書の技法を解説した部分

4.書を学ぶ方法を究明した部分

以下、それぞれについて中田勇次郎の見解を述べている。

第一の書品については、中国の歴代の書家の中で、どの人がもっともすぐれているかということについて、漢の張芝と魏の鐘繇と晋の王羲之と王献之の父子の4人を挙げて四賢と称し、この4人について優劣上下を品第している。

その品第法は、張と鐘はそれぞれすぐれた長所をもっているが、王羲之はこの2人の長所を兼ね合わせている。その点において王は2人よりすぐれている。そして王献之は父の王羲之には及ばないとしている。結局、4人の中では王羲之がもっともすぐれた書家であり、書の歴史の上においても、この人だけが長く後世にまで模範として仰がれるようになったのであるといっている。

しかしこの説は実は孫過庭にはじまるのではなくて、南朝の宋の虞龢(ぐか)の『論書表』をみると『書譜』の中の四賢の品第と同じ文章があるので、彼の基づいたところがここにあることがわかる。

また庾肩吾(ゆけんご)の『書品』に、古今の書家を上中下九品の等級にわかって、それぞれに品評を加えているが、その中で上の上の等級においたのは張芝と鐘繇と王羲之の3人であり、王献之は崔瑗などとともに上の中の等級においている。

その説によると、張は工夫が第一で天然はこれに次ぐ。鐘は天然が第一で工夫はこれに次ぐ。王羲之は工夫は張に及ばないが天然はそれ以上であり、天然は鐘に及ばないが工夫はそれ以上であるという。天然は精神のあらわれであり、工夫は技巧によって生ずるものと解される。張は技巧においてすぐれているが精神はこれに次ぎ、鐘は精神においてすぐれているが技巧はこれに次ぎ、王羲之は技巧においては張ほどではないが精神はそれ以上であり、精神においては鐘ほどではないが技巧はそれ以上であるとしている。王羲之は精神と技巧、いずれもかなりの程度まですぐれていて、かたよっていないところに長所があるとする。

孫過庭の言葉を借りていえば、「智巧兼ね備わり、心手ふたつながら暢(の)ぶ」ということになる。いわば成績の平均してすぐれている優等生のようなものである。これらの説から考えると、『書譜』における書品は南朝のものをそのまま受けついでいることがわかると中田は解説している。

唐代においては、孫過庭とあい前後して生存していたと思われる李嗣真が、庾肩吾の『書品』に次いで『書後品』をあらわしている。その中には古今の書家を十の等級すなわち九品の上にさらに逸品という等級を設けて品第している。逸品には李斯(小篆)、張芝(草書)、

鐘繇(正書)、王羲之(三体および飛白)、王献之(草書、行書、半草)をあげて、それぞれの得意とする書体を付記している。この品第法も『書譜』とほぼ一致するものである。

したがってこのような説は唐代においてもひとり孫過庭に限らなかったことが知られる。

書体との関係については『書譜』にも、鐘繇はもっぱら正書をよくし、張芝はもっぱら草書をよくし、王羲之はこの二つをあわせてよくした。ただ、正書では鐘に劣ったが、草書をよくしたことは鐘の及ばぬところであり、草書では張に劣ったが、正書をよくしたことは張の及ばぬところであり、専門とするところはそれぞれ少し劣っているが、兼ねあわせるという点では王は二人よりすぐれていたといっている。だからこの4人を書体に結びつけて論じているところも李嗣真と同様である。

『書後品』において王羲之が三体と飛白をよくしたとしている意味もおそらくここにあるであろうと中田はみている。各体の書をよくするということが、書家にとってすぐれた長所となるのであって、そこには実用性と普遍性があり、その背後には儒教における無偏無党、過不及のない中正の精神が宿っているという。

彼が書を学ぶ目標としたのは、上述した四賢であり、わけても王羲之をもっとも尊んでいる。しかしただ古人の書を盲目的に模倣するのではなくて、その間にはやはり古今の別のあることを認めている。すなわち歴史上におけるそれぞれの時代にはそれぞれの特質がある。質朴を尊ぶ時代もあり、華美を尊ぶ時代もある。書においても同様である。ただ、質朴と華美はそのいずれにもかたよってはならず、『論語』に「文質彬々(ひんぴん)として君子なるかな」とあるように、文と質とが調和するのをよいとする。このように文と質すなわち文華と質実の調和をといているところにも、儒教における中和の精神がうかがわれると中田はみている。

第2の書体については、篆隷楷行草と飛白、雑体書について述べている。主として論じているのははじめの五体である。「篆書は婉にして通ならんことを尚び、隷書は精にして密ならんことを欲し、草書は流にして暢ならんことを貴び、章草は検にして便ならんことを務む」といっている。

このほかに真書と草書については形質と情性の二つの面から論じている。すなわち真書は点画を形質とし、使転(運筆)を情性としている。草書は点画を情性とし、使転を形質としている。草書に点画がなければすがたの面白さがでてこない。真書に使転がなければいきいきとした精神があらわれない。真書は筆勢の進路がきまっているからかきやすいが、草書は字体が漠然としているので書きにくいという。これは真書と草書の特質をまことによく論じた言葉であると中田はみている。実際、清の包世臣は「安呉論書」の中にこの説をすぐれたよい理論であるとして採用している。

第3の書の技法については、執使転用の説がある。執は筆の持ち方の深浅長短をいい、使は縦横牽掣の筆法をいい、転は曲折する筆法、用は点画によって文字を形成するときの左右前後の均衡をいうが、具体的な技法については述べていないという。

用筆の遅速については速くかくことと、遅くかくことと二つながら熟達していなければならない。速くかくことの上手な人が遅くかいたのが本当の遅筆である。遅くかくことの上手な人が速くかいたのが本当の速筆であるとしている。

骨気と遒潤について、書においては骨気があってその上に遒潤さが加わっていなければならない。骨気と遒潤さとが兼ね備わっているのがよいのであって、このどちらかにかたよっているのはよくないとする。

書の個性については、字を書く人の個性によってそれぞれ異なった特質があらわれる。質直な人の書は一本調子で遒美さがない。剛情な人の書はかたくなで潤いがない。謹厳な人の書はきゅうくつである。気楽な人の字は技巧が失われている。温和な人の書はやわらかすぎる。元気な人の書は乱暴すぎる。臆病な人の書は筆がとどこおり、遅鈍な人の書は筆がにぶい。このように書の上に個性があらわれることは偏ったこととして戒められなければならないという。

孫過庭の説くところは、いつも一方にかたよらない中正の道である。しかしこの説は孫過庭ひとりに限らないという。唐代の書法を論ずる人の多くが、これと同様のことを述べている。唐の太宗の指意(以下「墨池編」による)にも、字をかくときには神気の沖和を尊ぶ。緩急、粗細、長短などがよろしきをえて、心の中に書の妙味を悟って自然と和合し、どうしてそうなるかわからないのにそうなるという境地にまで到達することを述べている。

欧陽詢が善奴に伝えた秘訣にも、字をかくときには精神をこらしてよく字勢を考えてから、文字の形がよく整い、筆法もよくゆきとどいて、長短、粗細、疎密、緩急、肥痩などが中和をえてかたよらず、自然のままに体がそなわることが大切であるという。

また虞世南の筆髄の契妙の条にも、沖和の気を尊び、書の妙味は心で悟ってえられるもので、力だけでえられるものではないとし、遅速、虚実を論じ、疾(はや)からず徐(おそ)からず、これを心に体得して、これを手に応ずることを肝要とし、その原理は口では言い表せないといっている。

やや下って徐浩の「書法論」にも、疎密、長短、大小、捷徐、平側などがすべて中正であるべきことを説いている。これらの諸説はすべて『書譜』と同調するものといってよいと中田はみなしている。したがって『書譜』における書法の中和論も唐代における伝統的な書法の中にかなり広く行われていたものと認められるという。

第4の学書の方法については、書のかきかたを学ぶには、老人は少年に及ばないから、若いときに十分よく学んでおくがよい、書を鑑賞したり書の理論を研究したりするのは年をとってからの方がよいとしている。

書を学ぶにはおよそ3つの段階があるという。はじめは分布、すなわち文字の形の構成や位置のとり方を学ぶのに、できるかぎり平正であるようにつとめる。それがすでに平正になってくれば、次にはできるかぎり険絶になるようにつとめる。すでに険絶になってくれば、またもとの平正に立ちかえる。はじめは未熟であり、中ごろにはやりすぎるが、後には何もかもがよくわかってくる。よくわかってくるころになると、人も書も老成するという。

孔子の言葉に、

「五十にして命を知る。七十にして心の欲するところに従って矩(のり)を踰(こ)えず」とある。年をとると自分がどのようになすべきかということがよくわかってきて、自分の思うとおりに物事をやっても、少しも道にはずれることがないようになる。

文字をかくときにも、平正から険絶をへて、またもとの平正の境地にかえると、時と場合に応じて、善処してゆく方法が体得されて、よく心の中に熟してからかくので、かいたものに不自然なところがない。

また孔子の言葉に、

「夫子は時にして然して後に言う、人その言を厭わず、楽しみて然して後に笑う、人その笑いを厭わず、義にして然して後に取る、人その取るを厭わず」とあり、

また「かの人は言わず、言えばかならず中(あた)るあり」とある。

自然の原理をよくのみこんで、思うがままにかいても誤ることのない境地に到達してから、はじめて手を下すようにするがよいという。

こういうわけで、王羲之の書も、晩年になってから非常によくなった。それは彼の思慮がゆきとどき、志気がおだやかになってきて、特に努力しなくても、字をかくとその中におのずから深遠な風格があらわれたのである。

王献之以下の人々はみな一生懸命にかいて、気取った体をなしているけれども、それは学習の訓練が同じでないばかりではなく、神情がはるかにかけはなれているという。これこそ心と手が合一して、自然の妙有を悟り、いわば「心、悟って手従い、言、忘れて意得る」という境地であろう。

書は心と手によって論じられる。心は性情の発動によって形質となってあらわれる。手は技巧であり、学習によって成熟することを尊ぶ。「未だ学ばずして能くするものはない」という。ここにも孔子の言葉が想起される。彼のもっとも重んじたのは情性である。書を学ぶにはもっとも美しい情性が動いて形にあらわれ、それによく熟した運用が加わってはじめてよい書ができる。「心は精を厭わず、手は熟を忘れず」という。王羲之の筆陣図に、有名な「意は筆前に在り」という言葉がある通りで、これであってはじめて瀟灑流落、翰逸し神飛ぶといったような立派な書ができるのであるという。

斉の王僧虔の「筆意賛」に、

「書の妙道は神彩を上とし、形質はこれに次ぐ、これを兼ねるものは古人に紹(つ)ぐ」といい「心をして手を忘れ、手をして書を忘れしめる」境地をといている。

虞世南の「筆髄」にも、心を君とし、手を臣とし、心手を君臣の関係において説いている。張懐瓘の「書儀」にも、天性を第一とし、習学をそののちにおいて論じている。いずれにも心手の関係に同じ考え方が見られる。『書譜』の説は心手合一説とでもいうべきもので、やはり伝統的書法の一特色をなしているものと、中田は認めている。

以上、『書譜』巻上はその文章の体が六朝から唐の前半期にかけて流行した駢体文でかかれているので、文字面が美しく、とかく言葉のあやに幻惑されがちであるが、その内容は全体からみて書の学び方をといた指針であるといってよい。

その要旨はまず古人の書の上下を品第してどんな書を学ぶべきかを述べ、四賢の中から各体の書をよくした王羲之をとりあげてその目標とし、書の技法と学習の方法とを、伝統的な理論の上に立脚して解明したものである。

その根底とするところは六朝以来の書論にあり、ただそれを総括的にまとめあげて、もっとも本格的なもっとも崇高な体系をつくりあげたところに特色がある。その中心思想となったのは儒教における中和の精神であると中田はみている。

またこの書論は一面から見れば、魏晋以来の伝統的書法を守るためにかかれたものとも考えられるという。李嗣真の『書後品』に

「古の学者にはみな師法があった。今の学者はただ胸懐に任せて、自然の逸気がなく、師心の独往がある」といっている。

その当時ようやく伝統の一角が崩れて、個性を尊ぶ傾向があったかのようである。ここにこの書論がかかれた意義があったと中田は考えている。やがて張旭、懐素や顔真卿の出現によって、書法が一変してゆくとともに、この書論は一時顧みられなくなるが、南宋になると姜夔が出て、これの続編という意味から、『続書譜』を著し、再び魏晋の書法が鼓吹され、それが元代の復古主義へとつながってゆく。その後は伝統的書法の代表的な書論として、また唐代の草書の名蹟として広く認められるようになった。

次に、『書譜』のもとの形がどんなものであったか、また今日伝わっている諸本の中でどれがもっともすぐれているかという問題について中田は所見を述べている。

今伝わっている『書譜』は巻上一巻であるが、本文のおわりに

「今、撰んで六篇となし、分って両巻となし、その工用を第して名づけて書譜という」とある。

これによると、この本はもと六篇二巻から成っていたはずである。これについては今の巻上の部分は序文だけで、本文はすでに失われたのであるとする説が多く行われている。

ただし、「その工用を第す」といっているのは、書家の上下優劣を品第して序列を立てたものと思われるから、あるいは現存の巻上ののちに、このような内容の下巻があったのかもしれないし、また『書譜』という書名もそういう内容があってこそふさわしいと中田は考えている。

巻数については、『宣和書譜』に「書譜序上下二」などとある一方で、日本の平安時代の書目である「日本国見在書目」には「書譜三巻」とあり巻数が異なっており、この問題にははっきりとした解決は得られないとしている。

次に現在の巻上のような形式のものがいつごろから行われたかという問題について論じている。孫過庭の『書譜』のことが文献にあらわれるのは、米芾の『書史』に「草書書譜」の名が見えるのがもっとも古いものとする(それより以前の張彦遠の『法書要録』などにはまだ見えない)。

元祐2年(1087)に薛紹彭が摸刻した本(図62, 63、元祐本、東京書道博物館)が果してその年のものかどうかは疑わしい点ががあるが、米芾の前後にはもう『書譜』の名は知られていたという。

羅振玉の元祐本の跋に、蔡襄の臨本のあったことを記している。南宋の咸淳年間に左圭が刊行した「百川学海」という叢書に収められている『書譜』の本文は、今の巻上とほぼ同じで、のちに「嘉定戊辰(元年、1208)冬改正三十五字」とあって、本文の中の35字の異同について校勘している。したがってこの頃には今の草書本の巻上が行われていたことがわかる。

同じ年の嘉定元年(1208)に刻された姜夔の『続書譜』にも、『書譜』の原文の一部分を引用しているところがあり、彼が草書の原本を見て引用しているところがわかる。

こうしたところから、現在の草書の巻上一巻は、大体南宋の寧宗期までさかのぼることができ、残巻になってからすでに久しいということになる。

ところが一方、日本に古くから伝わっている鈔本が二種ある。一つは伝空海筆の御物本「書譜断簡」(11巻図60)であり、一つは伝空海筆の「断簡三行」(11巻図61)である。これを今本と対校してみると、「使轉爲形質」の下に、「草無點畫、不揚魁岸、眞無使轉、都乏神明、眞勢促而易從、草體賖而難就」の28字が多い。これは空海の鈔写した原本の文章と今本とに字句の多少があることを示している。空海の鈔写した原本は唐代のものにちがいないから、時代の古さからいっても、この方がはるかに原本の実相を伝えているとも考えられる。つまり現行の本は『書譜』の原文のままであるかどうかについて疑いをさしはさむことができるという。

そこで今日知られている『書譜』の諸本の中でどれがもっとも正しいかという問題がおこる。それには真蹟本と刻本があるが、真蹟本では「清内府旧蔵本」(図58-61)が今日広く行われているが、刻本では元祐本が諸本の中で重要であると中田はみている。このいずれにも特色があり、捨てがたいものをもっているので、孫過庭の原蹟の真相はこの二本によって想像するのがもっともよいという(中田、19頁~27頁)。

張旭について 外山軍治

張旭は実にふしぎな書家であると外山は言う。その作品として信頼できるものはほとんど残っていない。『宣和書譜』によると、北宋末、御府に蔵せられている彼の草書は24に上っているが、そのうち今日みることができるものはない。

摸勒されて法帖に入れられているものも少なくないが、いずれも真偽不明である。石に刻されたものとしてはわずかに「郎官石記」(図100-103)があるだけで、それもその原石が早くからなくなっているので、頼りないという。

このように信頼すべき作品がほとんど残っていないばかりでなく、その生卒もはっきりしないし、その経歴も分明でない。諸書の記載によって、次のことくらいが判明するようだ。

・あざなを伯高といい、蘇州呉の人であること

・陸柬之の孫の彦遠の甥にあたり、この人から筆法を授けられたこと

・初め仕えて常熟尉となり、のちに左率府長史(あるいは右率府長史ともいう)となったこと

このようにぼんやりしていながら、書道史上における張旭の名声はきわめて高い。つまり漢の張芝に比して草聖と呼ばれるほどに草書がたくみであったとされ、また筆法伝授の上で重要な役割を果たしたと考えられている。

唐代において張旭が草書の名人であったということを記したものは実に多い。そのうち有名なのは、杜甫の「飲中八仙歌」である。その中に「張旭三杯、草聖伝う、帽を脱し頂を露わす王公の前、毫(ふで)を揮い紙に落せば、雲煙の如し」といっている。杜甫という宣伝力の大きい詩人にうたわれたことは、張旭にとって幸福であったと外山はいう。この詩は、その生没のはっきりしない張旭について、その活躍の時期を推定させる一つの手掛りにもなる。ここに八仙というのは、張旭のほかに汝陽王璡、賀知章、李適之、崔宗之、蘇晋、李白、焦燧をさす。このうち、李白が宝応元年(762)に没したのを除き、汝陽王は天宝9載(750)、李適之は天宝5載(746)、賀知章は天宝3載(744)、蘇晋は開元23年(735)に没した人である。杜甫によって、この人々とともに八仙の中に入れられている張旭も、ほぼ同時代の、開元から天宝にかけて活躍した人であったことは確かであろうという。

さて杜甫の「飲中八仙歌」と同じように、張旭に酒の上での奇行が多いこと、そして酒に酔って変化に富んだ草書を書いたことを伝えているものは少なくない。杜甫と同時代の詩人李頎(き)も、張旭に貽(おく)るの詩において、「張公、性酒を好み、豁達、営(まど)うところなし」といっている。

さらに李肇の「唐国史補」、『唐書』列伝になると、その書き方はもっと気狂じみているように記している。酒に酔うと大声をあげて狂走した上、筆を索めて書いたとか、頭髪を墨に濡らしてそれで書いたとかいい、それで張顚と呼ばれるに至ったと記している。彼が張顚と呼ばれたことは、また杜甫の詩にも見えている。

このように、張旭の書は、行儀正しく、尋常に書いたのではなくて、酒に酔って人に眼をみはらせ、耳をそばだたせるような奇抜な書き方で書いたものである。酒気に乗じて書いたことは、張旭より少しのちの懐素(10巻、中田勇次郎「懐素の書とその影響」参照のこと)についても同じようなことが伝えられ、張顚素狂と並称された。このようにして、狂草といわれる一つの体が張旭によってはじめられ、懐素によってうけつがれたとされる。

酒に酔った上で、いろいろな珍しい書き方をした人は、画の方にも出ている。張旭より少し

遅れて、大暦、貞元時代に活躍した王墨、李霊省、張志和の3人がそれであり、王墨は『歴代名画記』巻1によれば、やはり髻に墨をつけて書いたという。

張旭の書も少し時代は早いけれども、やはり画におけるこの奇抜な画風の出現と相通ずるものをもっている。この奇抜な画風の起こったのは唐代の芸術が大きい転回を始めたことを意味するといわれるが、張旭の草書の出現もまた結局において書道史上の革新のあらわれの一つとみるべきであると外山は理解している。

張旭以前の書は、典雅な王羲之父子の書法を守り、それをきわめて行儀よく、正攻法をもって書いたものであった。とくに唐太宗が王羲之の書を酷愛してから、高宗、則天武后に至るまで、すべて太宗の影響をうけており、民間においても、欧・虞・褚・薛らの書人によって伝えられた書法は、いかにも正道を守り、正常によったものであった。

しかし、開元、天宝時代になると、その豁達な気運の中に、芸術の各方面に、伝統的なもの、正統を守ったものに対して、何か新しいものの生まれてくることを期待する気持が出てきた。張旭の書は、この新しいものの生まれることを期待する気持に合致したのであろうと外山はみている。

韓愈は張旭の書を評して、「変動なお鬼神の如し、端倪すべからず」(「昌黎先生集」巻21)といい、『唐書』巻202、李白伝には、張旭の書を奇妙だといっているが、非常に変化に富み、奇妙であったことが時流に投じた。

一派の開祖には、開祖にふさわしい伝説が付加されるものである。この点、張旭もその例にもれない。張旭が草書のヒントをえた由来に関して、次のような話が伝えられている。

『唐書』巻202、李白伝の付伝に、

「旭みずから言う、始め公主の担夫が道を争うを見、また鼓吹を聞いて筆法の意を得。倡の公孫の剣器を舞うを観して、その神を得たり。」とある。

このうち、公孫の剣器について、外山は説明を加えている。杜甫の「観公孫大娘弟子舞剣器行」の序(「杜工部集」巻25)には、

「むかし、呉の人、張旭は草書をよくしたが、かれは鄴県(河南省)で公孫大娘(こうそんたいじょう)が西河剣器を舞うのをみて、草書が上達したのだ」とある。

ここで問題となるのが、「剣器を舞う」の解釈である。一般に、剣をもって舞う、いわゆる剣舞であると考えられているようであるが、これについては那波利貞の考証が正しいと外山はみる。西河地方(今日の甘粛方面)で行われた巾舞の一種で長さ丈余の彩帛の両端を握りやすいようにおのおの一結びにし、双手でその結目をもって舞うもので、張旭はこの曲線美から暗示を得たとする。つまり張旭が草書のヒントを得た剣器舞は、剣の舞ではなくて、巾舞の一種であると解釈しうるという。こう解釈すれば、杜甫の「飲中八仙歌」に、張旭の書を雲煙の如しといっているのが生きてくるともいう。

さて、唐人はもっぱら張旭の草書の奇抜なことを重視し、もてはやしているが、宋人は必ずしもそうではないようだ。宋人は張旭が自由奔放で、何ものにも拘束せられない、変化に富んだ書き振りをしていることを十分認めながら、それと同時に張旭の草書の根底にしっかりした基礎があることに注意し、これを強調している。

黄庭堅は「張公、姿性顚逸なるも、その書、字字法度の中に入る」(「黄文節公全集」巻28)といい、黄長睿は張旭の「千字文」を評して、その中に

「千状万変、左馳右騖(ぶ)すと雖も、繩矩の内を離れず」といい、また

「旭の書をみてその怪を尚(たっと)ぶも、規矩に入るを知らず」(「東観余論」)といっている。また『宣和書譜』も、

「その名、もと顚草をもってす、而も小楷、行書に至るまで草字の妙に減ぜず。その草字は奇怪百出なりと雖も、その源流をもとむれば一点画の規矩に該(あた)らざるものなし。或いは張顚顚せずというはこれなり」としている。

ここに法度といい、繩矩、規矩というのは、正常な書法、すなわち王羲之流の伝統的な書法という意味であると外山は推測している。

さらに宋代の人々は、「郎官石記」にみられる張旭の楷書を非常に高く評価している。「郎官石記」には開元29年(741)という年記もあり、彼の書を信じてよい唯一の作品である。これについて欧陽脩は、「この字、真楷愛すべし」(「集古録跋尾」巻6)といい、曽鞏は「精勁厳重、自然に出(い)ず。動容周旋礼に中(あた)り、強いて為すものにあらず」(元豊類藁)巻50)といい、蘇軾は「作字簡遠、晋宋の間の人の如し」(「東坡集」巻23)といっている。

このように、「郎官石記」を推賞する心は、この楷書こそは、正常な書法、王羲之流の伝統的な書法をうけついだものであり、これがすなわち張旭の草書の基礎をなすものだとするところからきている。

この「郎官石記」を重要視する傾向は、宋以後にもみられ、明の董其昌は「張長史郎官壁記は乃ち狂草の築基なり」(「容台集別集」巻4)とはっきりいっている。「郎官石記」の楷書は宋以後の人々がいうように、欧陽詢にも虞世南にも似ており、形もよく、おとなしい。張旭という書人には、このような正常な、行儀のよい楷書と、奇抜な草書とが共存した。つまり一方では伝統を守り、他方で伝統に反撥して革新の気を含んでいた。

そしてここで気がつくことは、宋以後の人々がこのように重視している「郎官石記」を、唐人がそれほど注意しなかったことである。なぜ、唐人が注意しなかったのかについて、外山は次のように推察している。

「郎官石記」の楷書はあまりに正攻法でいったものであり、このような行儀のよい、伝統的な書風は、張旭の時代の人々や、それ以後の唐人には、それほど魅力がなかったであろうという。ところが宋代になると、張旭といえば奇抜な狂逸な書き方しかしない人のように考え、猖獗の書をみると、これを張旭の書だとするような傾向が一般にあったので、この考えを正すべく、その根底にしっかりした伝統的な書の基礎があるものこそ張旭の草書であるということを強調するようになったものと外山は考えている。

例えば、蘇軾は次のような言葉を記している。

「今の世、草書を善くすと称するもの、あるいは真、行をよくせず。これ大妄なり。真は行を生み、行は草を生む。真は立つ如く、行は行く如く、草は走る如し。未だ、行、立をよくせずして走をよくするものあらざるなり」(「東坡集」巻23)

つまりしっかりした楷書の基礎なくして、奇怪な草書だけを書くものを戒めている。同一人の書にして、唐人はその狂草を重視し、宋人はむしろその基礎となった行儀のよい楷書を賞讃しているが、それはそれぞれその時代の風尚によったことで、いわれのあることである。ただこのことがまた張旭という書人をわからないものにしたともいえる。

「郎官石記」の楷書をみれば、張旭が陸柬之の孫の彦遠から筆法を授けられたといわれることも納得できるし、したがって正統な書法の伝授者として、これを後出の顔真卿に伝えたという説が生まれたことも、決していわれのないことではない。しかし顔真卿が張旭からどのような影響をうけたかということについては、従来いろいろな説があるけれども、十分明らかにされているとはいえないと外山は今後の課題についても記している。

張旭は、王羲之流の書の正統を伝えた楷書の基礎をもって、一流の奇抜な草書を書いた。そしてその草書が伝統的な書風にあきたらなくなっていた当時の人々に歓迎されて草聖の名をかち得た。その基礎となった行儀のよい楷書が、これは素面で書かれたものであることはいうまでもないが、その草書は酒と関係なしに生まれたものではなかった。

書と酒との関係について蘇軾は面白いことを述べている。つまり蘇軾も、張旭の草書が必ず酔いに乗じて書いたものであることを指摘し、張旭には酔醒の弁(区別の意)があって、いまだ妙ではない。逸少のごときは、かつて酒の力をかりたということはないのだといい、しかし実は自分(蘇軾)もこのようなそしりは免れないというのである(「東坡題跋」巻4)。酔えば随分変化に富んだ草書を書くけれども、醒めると行儀のよい楷書しか書けない、という。このそしりは蘇軾自身も免れないのだという。

外山は、こと張旭にあっては、唐代という時代で、根強い伝統の力を打破するのは、正常な精神状態ではなかなかなし遂げることはできないということを示していると考えている(外山、28頁~32頁)。

集王聖教序の碑について 日比野丈夫

「集王聖教序」の碑は唐の太宗の聖教序を、僧懐仁が王羲之の筆蹟から集字したのを刻したもので、咸亨3年(672)の建立である。

げんに西安の碑林(西北歴史博物館)に存し、確かな王羲之の行書が千数百字もみられるという点で、中国書道史上、珍重されている。「聖教序」とは、貞観22年(648)8月、太宗が玄奘の請いに応じ、その新訳経論に対してたまわった序文である。仏教の教理の深遠なことや、それが印度から漢土に伝わった由来をとき、玄奘が非凡の才をいだいて、その奥義をきわめんがために西土を周遊し、巨帙の三蔵をたずさえて帰国したことをのべ、これを訳出して中国に普及することの功徳を称揚したものである。

「大慈恩寺三蔵法師伝」によれば、貞観22年(648)、「聖教序記」が下賜されたとき、弘福寺の寺主円定と京城の僧らが、二序文を金石に刻して寺宇に蔵せんことを願い、帝の許可を得たが、のち寺僧の懐仁らが晋の右軍将軍王羲之の書をあつめて碑に勒したとみえる。「集王聖教序碑」の成立については、これが唯一の信頼するに足る文献であるといわれる。

普通この碑こそ、今日、西安の碑林に現存する、頭部に七仏龕を刻した、いわゆる七仏頭の碑であると信じられている。しかしこの碑には、咸亨3年(672)12月8日、京城法侶建立とあり、貞観22年から数えると、実に25年を経過しているのである。当時は今日に比べると、いかに王羲之の真蹟が多く残っていたとはいえ、懐仁は字形の縮小、拡大、あるいは偏旁の組み合わせなどに苦心をしたので、このような長年月を要したのであろうと考えている中国の学者は多いようだ。

しかしこの点について、日比野は疑問を呈している。まず史料的に検討している。

韋述の「両京新記」をみると、長安の修徳坊、興福寺の条に、寺内に碑があり、面文は賀蘭敏之の写した金剛経、陰文は寺僧懐仁が王羲之の書をあつめて、太宗の聖教序および高宗の述聖記を写したもので、時の重んずるところとなるとある(興福寺はもと弘福寺で、神龍元年[705]に改名)。

韋述は開元、天宝時代の人であるから、これは「集王聖教序碑」そのものに関する最古の記録ということができるとする。これによると、聖教序記は賀蘭敏之の書になる金剛経碑の碑陰に刻されていたのであって、現存の碑と同じものだとは考えられないと日比野はいう。

また張彦遠の『歴代名画記』巻3には、安定坊の千福寺にも、弘福寺の沙門懐仁の「集王聖教序碑」のあることをしるしている。安定坊は修徳坊の西隣の坊だから、会昌の廃仏後、興福寺からここへ移されたと考えられないこともないが、唐代にはこの種の碑が幾つか作られていたものと解した方がよいのではないだろうかと日比野は考えている。つまり現存の碑もその一つであって、他の確証のない限り、これをもって懐仁の原石と断定することは軽率であろうという。そしてこの碑は元の時代から既に今日の場所にあるのであって、それより前はどこにあったかということが全くわからないのである。

ところで、聖教序記の碑としては、懐仁の集王碑のほかにも、重要なものが残っている。

①第一は褚遂良の楷書になる、いわゆる「雁塔聖教序」(図14-21)である。いうまでもなく、雁塔とは、玄奘が印度将来の経像を安置するために、大慈恩寺の境内に建立した大塔であって、今日なお長安の南郊にそびえている。序記おのおの一碑に刻され、序は永徽4年(653)10月、記は同12月の建立で、塔の第一層南壁の左右に嵌入されている。

②第二はやはり褚遂良の楷書、序記あわせて一碑に刻され、龍朔3年(663)の年記があって、前者を摸したものといわれる。陝西大茘県の金塔寺に現存し、ふつう同州聖教序という。

③いま一つは、王行満の楷書碑(図27)がある。序記ともに一碑に刻され、河南偃師県の県学にあって、もともと招提寺のためにつくられたもので、顕慶2年(657)の建立である。日本の最澄の将来した書法目録のうちに、「大唐聖教序大唐石摺」とみえるのは、褚遂良の「雁塔聖教序」か、懐仁の「集王聖教序」か、はたしていずれであろうかと日比野はいう。ともかく、聖教序は当時、仏徒の間では非常に尊重され、その碑もあちこちに立てられたことがわかる。

「集王聖教序碑」がこれらの碑と違っているのは、太宗、高宗の序記のあとに、玄奘の謝書に対する答書がついており、さらに沙門玄奘奉詔訳とある『般若波羅蜜多心経』とともに、于志寧ほか4人の潤色者の名が列記されていることである。潤色者とは訳文の生硬なところを流麗な漢文になおす役目であり、これに心経に付随したものである。心経の本文は、貞観23年5月24日、玄奘が終南山の翠微宮において訳出し、知仁が筆受したものとされる。一方ここに列記された于志寧らが勅をうけて玄奘訳経の潤色者となったのは、大慈恩三蔵法師伝には、顕慶元年(656)のこととしるされている。

したがって、般若心経がこれらの潤色者によって今日の形に定められたのは、少なくともこの年以後のことでなければならず、この碑の集書がそれ以後おこなわれたことを物語るものであると日比野は考えている。

今一つ問題とすべきは、高宗の答書のあとに、貞観22年8月3日内出とある日付である。これは玄奘法師表啓にあるように、8月5日が正しいものと日比野はみなしている。この点について、はじめから何かの事情で誤っていたのか、あるいはこの碑が原石ではなく摸刻であるとすれば、そのとき誤ったのか、いずれにしても、金石文が必ずしも信ずるに足りない一例とすることができると指摘している。

しかしこのような疑問点があるとはいえ、この碑は今日ではもはや王羲之の行書を研究する上において、かけがえのない貴重な資料である。宋代になると、懐仁の「集王聖教序碑」といえば、この碑しかなかったようである。このことは、趙明誠の「金石録」や「宝刻類編」などをみても、このほかに著録がないことが明らかである。

ところで、唐の太宗が王羲之の書を愛好して、鋭意その遺墨の蒐集につとめ、死にのぞむや遺言して最愛の「蘭亭序」を墓中に殉葬させたのは前述したように有名な話である。

太宗自身も、王羲之風の行書をかき、それが得意であったことは貞観20年正月、行書で「晋祠銘」の碑(7巻図86-89)をかいているのによってわかる。この王羲之の書が一世を風靡したときにおいて、太宗のつくった聖教序を、王羲之の書から集めようというのは、時流に投じた企てであったといえる。

懐仁という人についていえば、その書と伝えられるものが2点、「戯鴻堂帖」に収められているのみで、伝記は明らかでない。

王羲之の書も、今日に比べると、唐の帝室の蒐集をはじめ、摸本なども立派なものが少なからずあったはずであるが、懐仁の苦労も並大抵のものではなかったと想像される。ともかく、王羲之の書がこれほど豊富にみられるのは、この碑においてほかにないのだから、懐仁の功績はやはり中国書道史上、不朽であるといえる。

また集書ということも、これが最初の例であろうといわれ、その後王羲之の書を集めて碑を作ることが盛んに行われた。唐代のものでは、開元9年(721)の「興福寺半截碑」(陝西省西安)(図88, 89)、大暦6年(771)の「観身経」および「永仙観碑」(陝西富平)、宋代では、天聖10年(1032)の「絳州重修夫子廟記」(山西省新絳)、同年の「解州解池新堰 箴」(山西省安邑)などが現存して有名である。

さて王羲之書が上下に普及した結果、唐の中頃からは返ってこれが俗書とみなされるほどになった。とくに徳宗に仕えて翰林学士となった呉通微(10巻図96, 97)・通玄の兄弟がこうした書風を好み、それをまた翰林院の胥吏がまねたので、院体という名が生まれ、役所の間に広く流行した。細くてきれいではあるが、どことなく力のぬけた書体であったようだ。

唐末、五代の中国北部にはおこなわれていたが、やがて宋代になって、江南や蜀に伝えられた伝統文化が主流をなすようになると、もはや士大夫の間では顧みられなくなってしまった。しかしもちろんこれを弁護するものもあった。例えば、黄伯思の『東観余論』には、当時の士大夫はこれを俗書としてけなしているが、それはこれを習う彼らの技倆が未熟なのであって、聖教序のせいではないという。

そして『宣和書譜』にも、王羲之の書を学ばんとすれば、必ず懐仁の聖教序より始めなければならないといって、これを賞讃している。

また元代にいたり趙孟頫が出て、王羲之の書の復興を唱えるに及んで、再びこの碑が光彩を発揮することとなった。あるいはこれをもって王羲之の筆法を伝えること、「定武本蘭亭序」の上にあるとなした。明代以後になると、古拓を求めんとする風は益々著しきを加えた。というのは、今日この碑は中央やや上において右上より左下ななめに断裂があり、その断裂の年代については数説がおこなわれている。明の天順年間(1457-1464)あるいは嘉靖34年(1555)、万暦43年(1615)など一定しないが、古きは南宋初にまで遡る説もあって、一応未断本は宋拓といわれる。しかし今日いわゆる宋拓と称するものが百種以上もあるといわれることは、単に断と未断とをもって宋以前と以後とを分けようとする標準に疑問を抱かせるものであると付言している(日比野、33頁~40頁)。

別刷附録 集王聖教序

最新の画像[もっと見る]

-

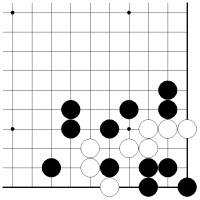

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

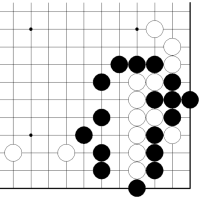

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

-

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

≪囲碁の死活~張栩『基本死活事典』より≫

3週間前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(下)』より≫

4週間前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

1ヶ月前

-

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

1ヶ月前

≪囲碁の死活~趙治勲『基本死活事典(上)』より≫

1ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます