(2024年6月16日投稿)

【はじめに】

古代出雲といわれ、皆さんは何を連想するのだろうか?

スサノオによるヤマタノオロチ退治の神話や神楽、大国主がイナバの白うさぎを救った神話、縁結びの神様として名高く、出雲を象徴する出雲大社、「神々のふるさと」といった小泉八雲、大量の銅剣が発掘された荒神谷遺跡など、人によってさまざまであろう。

これらと古代出雲の歴史とどのようにつながるのだろうか?

ところで、前回のブログでも説いたように、歴史学では文献史料を重視し、史料批判が大切である。だから、日本古代史を考える際に、『古事記』、『日本書紀』、『出雲風土記』といった史料の解釈と、古代出雲像との関係が問われることになるのは、いうまでもない。

そこで、今回のブログでは、次の著作を参考にして、古代出雲について考えてみたい。

〇武光誠『古代出雲王国の謎 邪馬台国以前に存在した“巨大宗教国家”』PHP文庫、2004年[2007年版]

そして、次回でも、同じテーマで考えてみる。

〇関裕二『「出雲抹殺」の謎―ヤマト建国の真相を解き明かす』PHP文庫、2007年[2011年版]

武光誠氏は、下記のプロフィールにもあるように、大学の文学部国史学科を卒業して、“正統な歴史学”を学んだ学者である。

だから、古代出雲について真摯な問いかけをして、『古事記』、『日本書紀』、『出雲風土記』といった史料を解釈して、古代出雲と大和朝廷との関係などについて、解説している。

その一端を紹介してみたい。

たとえば、『出雲風土記』の神話と高天原神話とは、どのように違うのか?

武光氏は、各地の独立神の死と再生を物語る記事が、『出雲風土記』に多くみえるという。

人間が必ず死ぬ運命にある以上、人間の生活を反映してつくった神々の世界に死があるのは当然である。それにもかかわらず、朝廷は死の概念をなくした高天原神話という特殊な世界をつくったとみる。(135頁)

こうした興味深い問題を丁寧に解説している。

【武光誠氏のプロフィール】

・1950年、山口県防府市生まれ。

・東京大学文学部国史学科卒業、同大学院国史学博士課程修了。

・執筆当時、明治学院大学教授。

・歴史哲学の手法を基本として文化人類学、科学史等の幅広い視点から日本史、日本思想史を研究。

<主な著書>

・『律令太政官制の研究』(吉川弘文館)

・『名字と日本人―先祖からのメッセージ』(文春新書)

・『日本人なら知っておきたい神道』(河出書房新社)

・『藩から読む幕末維新』(PHP新書)

・『「鬼と魔」で読む日本古代史』(PHP文庫)

【武光誠『古代出雲王国の謎』(PHP文庫)はこちらから】

武光誠『古代出雲王国の謎』(PHP文庫)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はじめに

・日本古代史上最大の謎“出雲” とは何か

・荒神谷遺跡の銅剣が意味するものとは

・日本人の信仰のふるさと

・三百九十九社の三つの時期

・出雲の十四社の独立神

・八束水臣津野命の国引きの物語

・邪馬台国より三十年早かった出雲の統一

・平和な開拓神・大国主命

・大和朝廷支配による大国主命神話の変質

・『古事記』の大国主命神話の大筋

・大国主命は王家の祖先にふさわしくなかった?

・縄文以来の精霊崇拝上にある大国主命神話

・大国主命神話と民話の共通点

・大国主命は武器の神だった?

・出雲は死にかかわる地?(第四章)

・死のない世界・高天原

・出雲土着の神だった素戔嗚尊

・奇稲田姫は本来自ら蛇神を退治していた

・首長のための特別な墓(第六章)

・交易国家邪馬台国の弱点

・倭迹々日百襲姫の神婚が意味するもの

・出雲が全国政権とならなかった理由(第七章)

・意宇郡の古墳が意味するもの

・出雲の誇りを伝える前方後方墳

・朝廷の軍勢で神門氏を抑えた出雲氏

〇武光誠『古代出雲王国の謎 邪馬台国以前に存在した“巨大宗教国家”』PHP文庫、2004年[2007年版]

【目次】

はじめに

第一章 幻の神政国家“出雲”

日本古代史上最大の謎“出雲” とは何か

荒神谷遺跡の銅剣が意味するものとは

日本人の信仰のふるさと

三百九十九社の三つの時期

出雲の十四社の独立神

八束水臣津野命の国引きの物語

国引きの原形は首長連合か

信仰圏からわかる首長間の交流

素戔嗚尊より有力だった三柱の大神

邪馬台国より三十年早かった出雲の統一

平和な開拓神・大国主命

大和朝廷支配による大国主命神話の変質

第二章 日本海航路が生んだ出雲王国の繁栄

「あやしき光、海を照らす」

縄文的であるがゆえに広まった大国主命信仰

銅鐸祭司は縄文的だった?

神政国家だった出雲政権

大国主命は出雲氏の祖神ではない!

出雲大社の本殿はなぜ西向きなのか

出雲の渡来系の神々

越を指導下においていた出雲

四隅突出型墳丘墓がしめす出雲の盛衰

第三章 大国主命神話の真の意味とは

「旧辞」の中の大国主命

八十神に憎まれ根国へ

素戔嗚尊が与えた試練

少彦名命との出会い

大国主命は王家の祖先にふさわしくなかった?

縄文以来の精霊崇拝上にある大国主命神話

大国主命神話と民話の共通点

各地の神と大国主命の融合が意味するもの

なぜ『日本書紀』は大国主命神話を軽視したのか

出雲大社はなぜ九十六メートルもの高さだったのか

大物主神は大国主命より格が上?

大国主命は武器の神だった?

第四章 死に、また再生する出雲の神々

出雲は死にかかわる地?

死のない世界・高天原

南方に分布する食物神の死の話

出雲土着の神だった素戔嗚尊

伊奘諾尊の黄泉国訪問

黄泉国訪問の原形は神火相続式か

出雲の神の死と再生の意味

奇稲田姫は本来自ら蛇神を退治していた

美しい常世国から穢れた根国・黄泉国へ

なぜ朝廷は死の穢れを強調したのか

第五章 出雲王国の真実を物語る荒神谷

出雲の謎を解く大発見“荒神谷遺跡”

なぜ仏経山のそばに荒神谷遺跡があるのか

出雲国内の四つの神奈備山

銅剣と神社の数の符合が意味するもの

出雲を統一した出雲氏と神門氏の連合

荒神谷の銅鐸と銅矛は神門氏のものか?

太陽信仰から生まれた「ヒコ」の称号

大国主命は悪者と戦う神

出雲では神同士は平等だった

出雲を繁栄させた青銅器生産

朝廷の祭祀で必ず使われた出雲の玉

第六章 大国主命から大物主神へ

首長のための特別な墓

首長とその妻と巫女の墓

神の祭祀と首長の墓は区別されていた

古墳のふるさとは出雲か?

交易国家邪馬台国の弱点

吉備の影響を受けた纏向遺跡

大国主命から三輪山の大物主神へ

神々に身分をつくった首長霊信仰

倭迹々日百襲姫の神婚が意味するもの

首長霊となった大物主神

古墳のあるところが大和朝廷の勢力圏

第七章 出雲はなぜ朝廷に従ったのか

出雲が全国政権とならなかった理由

意宇郡の古墳が意味するもの

卑弥呼の鏡を出した神原神社古墳

出雲の誇りを伝える前方後方墳

朝廷の軍勢で神門氏を抑えた出雲氏

首長霊信仰のうけ入れを意味する出雲の古墳

神門氏、出雲氏の配下となる

健部に改姓した神門氏

古墳の分布にみる出雲の勢力地図

出雲国造の誕生

天穂日命と天皇家の系図

岡田山一号墳の鉄刀

祭祀権をうけついだ出雲国造

日本古代史上最大の謎“出雲” とは何か

第一章 幻の神政国家“出雲”

・出雲は「神々のふるさと」とよばれる。

これは、邪馬台国の時代より約30年早い2世紀なかばの出雲に、神政国家とよぶにふさわしい一国規模のまとまりができたことによる。

・そのときの出雲の集団は、今日の神信仰の原形になった大国主命(おおくにぬしのみこと)信仰を生み出した。

そしてそれは、大和朝廷が生まれる3世紀なかばより前に、日本の各地に広まった、と著者は考える。

☆そのことを明らかにしていくために、古代出雲に関する多くの謎を解いていかなければならない。

その手はじめに、出雲の神々の関係を整理してみよう。

・出雲では、ほとんど無名の神々が多く祀られている。

そして、一方で大国主命、熊野大神(くまのおおかみ)、佐太(さた)大神、野城(のぎ)大神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、八束水臣津野命(やつかみずおみつののみこと)などの有名な神が、互いに競いあっているように見える。

・古代の出雲政権は、日本古代史の研究者にとって最大の難問であるといってよい。

『古事記』『日本書紀』をはじめとする古代の文献には、大和朝廷が出雲の地を重んじたありさまが記されている。

素戔嗚尊が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治したのは、出雲だとされる。

また、出雲の大国主命が国譲りをしたために、皇室(王家)が日本を治めるようになったという。

さらに、出雲の伊賦夜坂(いふやざか)は死者の住む黄泉国(よみのくに)への入口だともある。

※こうした記述は、かつて出雲に有力な集団がいたことをうかがわせる。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、18頁~20頁)

荒神谷遺跡の銅剣が意味するものとは

・出雲に関する学者の評価はまちまちだが、出雲を押さえた首長はかなり有力であったと考えている。

さらに、出雲大社を本拠とする大国主命信仰が、大和朝廷の成立に深いかかわりをもつとする。

ただし、出雲の首長の勢力がどの程度であったか、古代における大国主命信仰がいかなるものであったかは、意見の分かれるところである。

現在の私たちは、大国主命を縁結びの神と考えている。

あるいは、インドの大黒天(だいこくてん)と習合した信仰にもとづき、福の神だと考えたりもする。

ところが、日本の神話や伝承に出てくる大国主命信仰には、多くの要素が含まれている。

・出雲氏が有力だったから、朝廷は彼らが祀る大国主命を重んじたのだろうか。

それとも、大国主命信仰が各地に広まっていたので、出雲氏の地位が高められたのだろうか。この点についても、学者の意見は二つに分かれている。

・著者は、大国主命信仰をより重視すべきだと考えている。

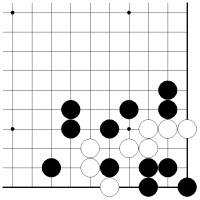

島根県斐川(ひかわ)町荒神谷遺跡で発見された多くの銅剣は、そのことを証拠づけるものであろうとする。

それによって、大和朝廷発生の約百年前にあたる2世紀なかばに、出雲に有力な宗教勢力があったことがうかがえるからである。

そのころ、荒神谷遺跡から出土した358本もの銅剣からわかるように、それらを管理する有力な祭司が出雲地方を押さえていた。

彼らの子孫が出雲氏に連なり、彼らの祀った神が大国主命とよばれるようになったのだろうという。

このような仮定を、本書では述べている。

出雲の特性をつかむ作業は、古代出雲の信仰を明らかにする方向から進める必要があるようだ。

そのために、まず文献にあらわれた出雲の神々のありかたをつかんでおく必要がある。

そしてそれにより、出雲の信仰に時代を追って発展した三つの層があることが明らかになってくる。

(これまで、この点を明言した学者はいない。そして、その事実が出雲の信仰と歴史を明らかにする第一の手がかりになっていく)

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、22頁~23頁)

日本人の信仰のふるさと

・かつて作家の小泉八雲は、

「出雲はわけても神々の国である」

と記した。

出雲のあちこちに古い伝統をもつ神社があり、そこに住む人々が神々を信じ、清らかな生活を送っていたからである。

・彼は、ギリシャに生まれアメリカで働いたが、金銭万能のアメリカの資本主義が人間性をおしつぶすものだと感じた。資本主義は新教カルヴィン派が生み出した、キリスト教に拠る価値観である。

・1890年日本に渡り、松江中学の英語教師になった八雲は、そこで日本の神々に出会った。

やがて、彼は本名のラフカディオ・ハーンを捨て、日本に帰化して小泉八雲と名のるようになった。

・八雲は出雲を、日本の「民族の揺籃(ゆりかご)の地」だとも述べる。

(八雲がもし文明開化のさなかの東京に来ていたなら、おそらく母国の信仰を捨てることはなかったろう)

明治時代まで、出雲には日本人の信仰の基層が残っていた。

・天平5年(733)に完成した『出雲風土記』は、その冒頭の総記に「あわせて神の社(やしろ)は、三百九十九所なり」と記している。さらに、その内訳は、つぎのようにある。

「百八十四所は神祇官(じんぎかん)にあり」「二百十五所は神祇官にあらず」

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、23頁~25頁)

三百九十九社の三つの時期(25頁~)

三百九十九社の三つの時期

・出雲国の式内社の数は、大和国の286座、伊勢国の253座についで、多い。

しかし、大和朝廷の本拠である大和や伊勢神宮のある伊勢では、大部分の神社が官社とされていた。

※そのことからみて、官社以外のものを含めた神社の数では、出雲国が日本一であった。

・さらに、出雲では、『出雲風土記』にみえない山川海野の神々が祀られていた。

『出雲風土記』に、天武2年(673)に語猪麿(かたりのいまろ)の娘がサメに殺された話がある。このとき、猪麿は、

「天神(あまつかみ)千五百万はしら、地祇(くにつかみ)千五百万はしら、ならびに当国にしずまります三百九十九社、また海若(わたつみ)たち」

に娘の仇を討ってくれるように祈った、とある。

※出雲の三百九十九社の神社のほかに、海に関する出来事について、人々をまもる多くの海の神ワタツミがいるとされたのである。

・三百九十九という神社の数は重要である。

それは、荒神谷で発見された銅剣の数358と同じ意味をもつもので、ある時期の出雲の首長の総数をしめすものである。

・三百九十九の神社は多彩である。

出雲神話に出てくる神、そうでない土着的神々、大和朝廷がつくった高天原(たかまがはら)神話に登場する神などがいる。さらに、渡来系の韓神(からかみ)もみられる。

〇そして、そのような神々のありかたを整理すると、次の三つの段階を経て展開していることがわかる。

①各地の首長が思い思いの神を祀った時期

②出雲の神々が大国主命のもとに統轄された時期

③大国主命が大和朝廷の祭儀の中に組み込まれた時期

①第1の時期が、弥生時代中期なかばに相当する紀元1世紀なかばから2世紀はじめになる。

②第2の時期が、弥生時代後期から古墳時代前期のなかばにあたる2世紀なかばから、4世紀なかばにくると思われる。

③第3の時期である4世紀なかば以降、出雲の首長である出雲氏は、大和朝廷の支配下に入った。

※第2の時期の出雲は、宗教の面で日本一の先進地帯であったといえる。

そして、その時代の出雲で、大国主命を中心とする日本人の神信仰の基本型が形づくられた。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、25頁~27頁)

出雲の十四社の独立神

・奈良時代はじめにあたる和銅6年(713)に、国ごとに地誌をまとめよとの命令が出された。

これによって、諸国の「風土記」がつくられた。

ところがいま伝わるのは、出雲、播磨(はりま)、常陸(ひたち)、豊後(ぶんご)、肥前の5カ国の「風土記」だけである。

・そして、『出雲風土記』は、播磨国以下の4カ国の風土記と大きく異なっている。

他の「風土記」は国司の手に成るもので、大王や王族の巡幸説話を多く載せている。

ところが、『出雲風土記』は、出雲国造である出雲広嶋(ひろしま)の手によってつくられた。そして、そこには大王や王族の巡幸説話はなく、出雲独自の神々の巡行や事跡が多く語られている。

・素戔嗚尊、大国主命などの出雲の有力な神は、朝廷がつくった高天原の神々の系譜に組み込まれた。そして、出雲土着の神のかなりのものが、素戔嗚尊の子孫とされた。

・それでも、『出雲風土記』には、大和朝廷がつくった高天原の神話に出てこない独立神(どくりつしん)が多く出てくる。

そこに出てくる50柱の神のうち、14柱の神が独立神である。

(そういった神々はみな、単独で出雲の各地に天降って、そこの土地の守り神になったとされる。こういった神々は、それが鎮座する土地を治める豪族の祖神として祀られ続けられた。そのような独立神の祭祀の起源は、小国を治める首長が生まれた弥生時代中期なかばに求められる)

・新たに農民たちの指導者になった首長は、銅鏡、銅剣などの宝器で農耕神を祀り、その神は自分の祖神だと唱えた。

紀元1世紀なかばごろから、出雲は、各地の首長が独自に神を祀る段階になった。

※出雲以外の地では、そういった神のなかに、のちに高天原神話に連なる神の名前に改名させられたものもいた。

しかし、出雲では、奈良時代はじめまで、14柱の独立神が祀られ続けた。

※このような独立神の性格を詳しく物語る文献はみられない。

しかし、これから紹介する「国引き」の説話の主人公である八束水臣津野命(やつかみずおみつののみこと)は、そのような独立神に近い性格をもつ神だ、と著者は考えている。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、27頁~31頁)

八束水臣津野命の国引きの物語

・『出雲風土記』にみえる独立神の一例として、島根郡の千酌(ちくみ)の駅家(うまや)の条にみえる都久豆美命(つくつみのみこと)の記事がある。

「千酌の駅家は、郡衙(ぐんが)の東北十七里百八十歩のところにある。ここには、伊佐奈枳命(いざなきのみこと、伊奘諾尊)の御子の都久豆美命がおられる。そこで、ここの地名は都久豆美(つくつみ)とすべきだが、今の人はここを千酌とよんでいる」

※千酌の駅家は、隠岐島に行く船が出る港のまわりにひらけた集落である。

そこの人は、自分たちの土地の守り神として、都久豆美命を祀っていた。

朝廷の支配が強まる奈良時代に、千酌の人は都久豆美命を伊弉諾尊の子にしたが、地方の小集落の守り神にすぎない都久豆美命は、中央の神話に取り込まれなかった。

〇「国引き」の物語について

・『出雲風土記』に創造神として活躍する八束水臣津野命は、都久豆美命より多少格が高いが、都久豆美命と大して違わない立場に位置づけられた神だといえる。

朝廷の神話には登場せず、『古事記』の神々の系譜に、素戔嗚尊の四世孫で、大国主命の祖父だとある。

・彼にまつわる「国引き」の話の大筋は、つぎのようなものである。

「八束水臣津野命が、こう言われた。出雲はできてまもない国で十分な土地をもたない。

そこで、あちこちから余った土地をもってきてぬいあわせて出雲国を広くしよう。

命(みこと)はまず新羅の国(朝鮮半島の日本海側にあった小国)の岬を鋤(すき)で切りはなし、太い綱をつけて引いてきた。そこが、去豆(こづ)から杵築(きづき)にいたる岬である。

そのときの土地に打ちこんだ綱をかけるための杭が三瓶山(さんべさん)になり、国を引いた綱が薗(その)の長浜になった。

つぎに、海の北にある土地(隠岐島)にあった岬を引いてきて、多久(たく)の海岸から狭田(さだ)にいたる地にした。

さらに、海の北にある土地(隠岐島)の野浪(のなみ、波が打ちよせる原野)というところをもってきて、手染(たしみ)から闇見(くらみ)の国にいたる地にした。

そのあと、越(こし)の都々(つつ、珠洲岬か)の岬を切り分けて引いてきて、美保埼(みほのさき)にした。そのときの杭が大山(だいせん)で、綱が夜見島(よみのしま)である。

このあと、八束水臣津野命は『いまは国を引きおえた』と言い、大声で『おえ』と宣言した」

※巨人の姿をした八束水臣津野命が、広大な土地を引きよせる豪快な話である。

古代の日本のあちこちで、このような巨人の神が祀られていた。

日本列島を生む伊奘諾尊、伊奘冉尊(いざなみのみこと)や大蛇を退治する素戔嗚尊の物語には、そのような巨人神信仰の名残りがみられる。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、31頁~35頁)

邪馬台国より三十年早かった出雲の統一

・弥生時代中期のはじまりとともに、西日本の先進地で小国が発生した。

そして、小国の数はしだいに増え、弥生時代中期から後期にかけて、いくつかの小国を統轄する有力な集団が発展していく。

〇北九州のその動きは、中国の歴史書からつかむことができる。

・1世紀なかばには、有力な小国、奴国(なこく)が中国に朝貢して金印をもらった。

そして、2世紀はじめには玄界灘沿岸と壱岐・対馬を含む伊都国(いとこく)連合の盟主の帥升(すいしょう)という者が、後漢の王朝から倭国王にされた。

・さらに、2世紀末に邪馬台国の女王卑弥呼が、30の小国から成る邪馬台国連合の長になった。

邪馬台国連合は、のちの筑前、筑後と肥前の一部を含む範囲を押さえるものであった。

・出雲でも、そのような統合の動きが着実に進んでいった。

2世紀はじめには、小国連合の首長たちがともに祀る佐太などの三柱の大神が生まれた。

ついで、2世紀なかばに出雲の小国は、出雲氏のもとにまとめられた。

そして、そのときから出雲の人々は、大国主命という新たにつくられた神をもっとも格の高い神として拝むようになった。

それまで首長たちが祀っていた彼らの祖神は、大国主命の子孫や大国主命の家来筋にあたる神々とされた。

・このような出雲の統一は、邪馬台国連合の成立より約30年早く行なわれた。

(何が出雲の首長の統合をうながしたかという問いに対する解答は、後述)

・しかも、邪馬台国連合では、そこの首長たちがともに祀る最高神は生まれなかった。

伊都国、奴国などの首長は、思い思いの神の祭祀を行なっていた。

卑弥呼は、神託によって重大な事項を決定したと伝えられる。

しかし、彼女の決断が求められたのは、邪馬台国連合全体にかかわる問題に限られた。

中国の魏王朝への遣使や狗奴国(くなこく)との戦いは、彼女の指導によってなされた。

・あるいは邪馬台国という小国の内部の問題は、卑弥呼に下った神託によって解決されたかもしれない。

しかし、卑弥呼がその配下の小国のことについて神託を求める場面はなかったという。

・出雲各地の首長が祀る神の間に上下関係をつくった点において、出雲氏の支配は卑弥呼のそれより進んだものであったと評価できる。

出雲氏は2世紀はじめには、熊野大神を祀っていた。

・有力な首長が祀る神の下に、その配下の首長の祖神を位置づける慣行は、佐太・熊野・野城の大神ができた時点で発生した、と著者は考えている。

そして、出雲氏は意宇郡の一部分を押さえる勢力から出雲全体の支配者に成長したときに、熊野大神の上にくる大国主命をつくり上げた。

【年表】

紀元前1世紀末 北九州で小国発生

1世紀なかば 出雲で小国が発生し、そこの首長が独立神を祀る

1世紀末 八束水臣津野命・素戔嗚尊などの有力な神がいくつかできる

2世紀はじめ 佐太・熊野・野城の大神誕生

2世紀なかば 大国主命がつくられる

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、45頁~47頁)

平和な開拓神・大国主命

・大国主命に関する神話の原形は、2世紀なかばにつくられたと考えられる。

当時の人々は、祖先の霊のはたらきを集めたものが神であると考えていた。

これを祖霊信仰という。

・そのため、弥生時代の人々が信仰していた神々は、人間的であった。

そのような神々の性格は、『古事記』『日本書紀』の中の日本神話にもうけつがれている。

古代人は、身近な「神社」で祀られている神を、自分たちの指導者であり父であり母であると感じた。

(ここではわかりやすくするために、「神社」の語をつかったが、神殿をもった神社が全国に普及するのは、飛鳥時代以後のことである)

・それまでの人々は、神々の世界からやってきた神がとどまる山や森を聖地とみて、そこを拝んでいた。

出雲の仏経山(ぶっきょうざん)はそのような地であり、荒神谷遺跡の銅剣は、そこを祀る集団によって埋められた。

・『古事記』『日本書紀』の神話は、大国主命の、天孫(てんそん)に国譲りする神としての面を強調するものになっている。

それは、出雲氏が大和朝廷の支配下に入った4世紀なかば以後に書き加えられた要素を多く含む。

それとくらべると、『出雲風土記』の大国主命にまつわる記事からは、中央の手が加わっていない大国主命神話の原形のありさまが伝わってくる。

※大国主命が八十神(やそがみ)や越(こし)の八口(やつくち)を討つわずかな征討神話はある。

しかしそれを除くと、大国主命は猪を追ったり、多くの女神を訪れ求婚したり、沢山の鋤(すき)を取って国作りを行なった平和な開拓神の姿をしている。

・たとえば、『出雲風土記』神門(かんど)郡朝山郷の条には、つぎのようにある。

「ここには、神魂命(かみむすびのみこと、神皇産霊尊[かみむすびのみこと])の娘、真玉著玉之邑日女命(またまつくたまのむらのひめのみこと)がおられたが、そこに天下を造られた大穴持命(おおあなもちのみこと、大国主命の別名)が朝ごとに通ってこられた。そのため、朝山(あさやま)の地名ができた」

また、『出雲風土記』飯石郡多禰(たね)郷の条には、こうある。

「天下を造られた大穴持命と須久奈比古命(すくなひこのみこと、少彦名命)が、天下をめぐり歩かれてここに稲種を落とされた。そのため、この地を種(たね)とよぶようになった」

のちに「種」の表記を「多禰」に改めた。

※『出雲風土記』をみると、大国主命が意宇(おう)、島根、楯縫(たてぬい)、仁多(にた)、飯石(いいし)の諸郡の広い範囲にわたって登場していることがわかる。

「風土記」にそれほど多く登場する神は、他にない。

このことから、大国主命信仰が出雲全体に広まっていたありさまがわかる。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、47頁~49頁)

大和朝廷支配による大国主命神話の変質

・『古事記』や『日本書紀』は、大国主命の国譲りにもっとも重点をおいた書き方をとっている。

しかも国譲りの物語は、神々がめまぐるしくあちこちを移動する大がかりな物語になっている。

高天原から下った武甕槌神(たけみかづちのかみ)らは、出雲の稲佐(いなさ)浜に降りたった。そして、そこで大国主命と交渉し、ついで美保埼(みほのさき)に移って、大国主命の子の事代主命(ことしろぬしのみこと)に国譲りに同意させて、身を隠させる(死者の世界に行かせること)。

・さらに、再び稲佐浜にもどった武甕槌神は、そこで事代主命の弟にあたる武御名方神(たけみなかたのかみ)と力くらべをする。

それに敗れた武御名方神が逃げると、武甕槌神は彼を諏訪まで追っていって、屈服させた。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、50頁~53頁)

第三章 大国主命神話の真の意味とは

『古事記』の大国主命神話の大筋

〇大国主命は因幡の白莵に出会ったことをきっかけに、国作りをする偉い神に成長する。

・大国主命は、はじめは多くの兄たちに従者のように扱われていた。

八十神(やそがみ)とよばれる大人数の兄の神々は、因幡の国の八上比売(やがみひめ)と結婚しようとそろって因幡国に出かけた。そのとき大国主命は、兄たちの荷物をもってお供をしていた。

すると、彼らの前に鰐に皮をむかれた白莵があらわれた。八十神は、裸にされた莵を見ていたずら心をおこして、

「海水を浴びたあと体をかわかすように」

と言った。白莵がその通りにしたところ、ますます痛みが激しくなった。そこに、大国主命が通りかかり、適切な治療法を教えてやった。

莵はよろこんでこう言った。

「あの大勢の神は思いをとげられないでしょう。あなたが八上比売の夫にふさわしい人です」

莵の言った通りに、八上比売は八十神ではなく大国主命を選んだ。そのとき、八十神は大いに怒り大国主命を殺そうと計った。彼らは、大国主命を山に連れていって、

「赤い猪を捕えろ」

と命じた。そして、猪に似た石を赤く焼いて落とし、大国主命にそれを抱かせた。

・そのため、大国主命は焼け死んでしまった。そのことを知って大国主命の母の刺国若比売(さしくにわかひめ)は、息子を救おうとした。

彼女は神皇産霊尊(かみむすびのみこと)に救いを求めた。そのため、尊は(訶+虫)貝比売(きさがいひめ)と蛤貝比売(うむがいひめ)の二人の娘を地上に送り、大国主命を助けた。(訶+虫)貝比売は佐太大神の母にあたる。

八十神は再び大国主命を殺そうと計った。

大きな木を切り伏せてくさびを打って放ち、大国主命を木の間にはさんで殺したのだ。このときも、母の神が木を裂いて大国主命を助けた。母の神は、

「お前がここにいると八十神に殺されるだろう」

と言い、彼を紀伊の五十猛命(いたけるのみこと)のもとに行かせた。しかし、八十神はそこまでも追ってきた。そのため、大国主命は根国(ねのくに)の素戔嗚尊のもとに行くことにした。

五十猛命は、素戔嗚尊に従って新羅に下ったのちに紀伊を平定したとされる神である。

※高皇産霊尊が高天原の神々を、神皇産霊尊が出雲の神々をかげから助ける神になった。

そのため、高皇産霊尊の指導のもとに国譲りがなされる。

神皇産霊尊は二人の娘を送って大国主命の火傷をなおし、少彦名命に大国主命の国作りを助けさせたとされる。

しかし、もとは(訶+虫)貝比売も蛤貝比売も島根郡の首長が祀った土着の神であった。

『出雲風土記』から(訶+虫)貝比売が加賀郷で、蛤貝比売が法吉(ほき)郷で祀られていたことがわかる。

少彦名命も、もとは大国主命と対になる神として考え出されたものだといえる。

のちに出雲の各地で祀られていた人々の魂(たましい)をつかさどるとされる独立神が、

神皇産霊尊と結びついていく。

『出雲風土記』では、そのような神々は「神魂命(かみむすびのみこと)」と表記される。

しかし、出雲土着の神が造化三神の一つになったわけではない。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、88頁~96頁)

大国主命は王家の祖先にふさわしくなかった?

・『古事記』や『日本書紀』の神話の中で、大国主命は他の神々とちがう位置づけを与えられている。

『古事記』と『日本書紀』の神話は、皇室(王家)の支配を正当化するためにつくられたものである。

ところが、大国主命神話の原形となる物語のどこにも、皇室(王家)の支配を正当化する要素も、出雲氏の出雲統治の理由を語る部分もみられない。

大和朝廷の成立とともに首長霊信仰が生まれる。そして、すべての物事は首長霊信仰によって説明づけられる。

大王の祖先がすぐれた神になり王家をまもっている。ゆえに、大王が国を治めるべきだというのだ。その発想から、王家の祖先神は極端に美化されていく。

朝廷は大国主命を、王家の祖先神の系譜の中に取り込むことができなかった。

・しかし、王家が歴史書づくりをはじめる6世紀より前に、すでに大国主命神話が広まっていた。

そして、そこに出てくる大国主命の姿は王家の祖先にふさわしくないものであった。

なぜなら大国主命は、人間的な等身大の神であったからだ。

農民の生活を反映してつくられた神である。大国主命神話には縄文的な精霊崇拝の要素が強くみられたという。

・首長と一般の農民の地位にそれほど差がみられない段階に、祖霊信仰が広まった。

首長は自ら土地を耕し、春や秋の決まった日にだけ先祖の神々の祀りを指導した。

そのような段階の神話は、農民たちが祖先から聞いた体験談をふくらませてつくられる。

・大国主命は、他人に仕えて荷物運びをさせられたこともある。

ある時は狩猟で、ある時は木材の伐採で事故にあって、命を落としかけた。

有力者のいじめにあって、蛇の出る部屋やムカデ、蜂が襲ってくる部屋に泊められたこともある。野火にあって、ほら穴をみつけて、命びろいをしたこともある。

大国主命が遭遇したさまざまな苦難は、古代の庶民が経験したことでもあった。

大国主命は多くの試練にあったが、勇気と知恵と優しい心によって、それを乗り切った。

自分たちの祖先も、大国主命のように生きていくうえで、多くの苦労に耐えてきた。

そのおかげで、いまの自分たちがいる。そう考えた人々が、祖霊を祀ったのである。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、97頁~99頁)

縄文以来の精霊崇拝上にある大国主命神話

・王家がつくった高天原(たかまがはら)の神々は、生まれながらに強い力をもつものだとされた。

これは、王家の人間がその出自によって、人々を支配する資格をもつとする主張に対応するものである。

大国主命は、試練を乗り切って偉くなったが、高天原の神々には成長する要素がない。

これが、首長霊信仰がつくられたのちに考えられた神々の特徴である。

・大国主命神話には、首長霊信仰の影響がみられない。

このことから、それは大和朝廷が首長霊信仰を生み出した3世紀末より前の形のままで、うけつがれてきたものだと評価される。

さらに、大国主命神話に、出雲特有の縄文的要素が含まれている点も重要である。

祖霊信仰は、人間と自然物との間に境をもうけることからはじまる。

そして、亡くなった人間の霊は常世国(とこよのくに)に行き、祖霊になって人々を見守ると唱える。そのような段階になると、動物の霊を精霊として尊ぶ発想はうすれていく。

・ところが、大国主命神話には、縄文時代以来の精霊崇拝にもとづく要素が多くみられる。

大国主命は傷ついた莵にやさしく声をかけた。

その莵が莵神(うさぎがみ)であったために、大国主命はつぎつぎに幸運をつかんでいったとされる。

・火攻めにあった大国主命を救ったのは、ネズミであった。

彼は、ネズミの言葉を理解できたおかげで、難を逃れた。

・不気味な客間に出る蛇やムカデや蜂も、大国主命が須勢理比売(すせりひめ)に教わった呪術によって、おとなしくなった。

※日本神話に登場する神々の中で、このように生き物と親しく接する者はいない。

・縄文的な精霊崇拝を否定する立場にあった朝廷は、神話の中で動物が重要な役目を担う場面を極力さけた。

そして、王家の先祖たちは、動物の力を借りる場面で、それを神のつかいと知ったうえで行動したとされる。

・山幸彦(彦火々出見尊[ひこほほでみのみこと])を海神のもとから地上に送った鰐は、海神のつかいであった。

神武天皇は、天からきた八咫烏(やたがらす)や金鵄(きんし)を祖神がつかわしたものだと知って、道案内や自軍の援兵として用いたとされる。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、99頁~100頁)

大国主命神話と民話の共通点

〇大国主命神話が、各地に伝えられているよく知られた民話と共通の要素を多くもっている点に注目したい。

・動物が活躍する民話は多い。

舌切り雀、ねずみの浄土、花咲か爺さんなどの多くの民話が、動物にやさしくした者が幸運を得て、動物をいじめた者が不幸になる形をとる。

それらは、因幡の白莵の話と、全く同じつくりをもつ。

➡こういった現象は、朝廷が精霊崇拝を否定したのちにも、民間では長期にわたって、動物を祀る習慣が残っていたことを物語る。

いまでも因幡の白莵を祀る神社が残っていることをみると、現代の私たちにも、精霊崇拝的な発想がうけつがれているのかもしれない。

※大国主命は、庶民により近い信仰にもとづいてつくられた神であったために、多くの人にうけ入れられた。

〇大国主命神話と民話との共通点は多いが、その中のとくに重要な二点だけを指摘する。

大国主命神話が「まれびとの来臨(らいりん)」と「英雄求婚譚」の要素をもっている点である。

①「まれびとの来臨」

・これは、神が見なれない人や動物の姿をかりて人々を訪れるという信仰にもとづく物語である。

神は、病人や身体障害者や飢えや貧乏に苦しむ者の姿をとってあらわれる。

そのような神を親切にもてなせば、幸運を得るというのである。

※大国主命神話に出てくる白莵と少彦名命(すくなひこなのみこと)がまれびとである。

桃太郎に従った犬、猿、雉は、そのようなまれびとがもっともわかりやすい形で出たものである。

②「英雄求婚譚」

・これは、若者が美しい娘を見初めて妻にもらいたいと言ったために、できそうにもない難題を与えられるものである。

・娘の父がもちかけた課題をやりとげることによって、若者は大きく成長し、英雄になって人々を指導するようになる。

※根国での大国主命と素戔嗚尊とのやりとりがこれにあたる。

一寸法師の話では、小さな一寸法師が鬼退治という難題を克服して、打出の小槌で立派な若者になる形をとっている。

・よく知られた民話の中で、この二つの要素のないものを探すのが難しいほどである。

大国主命神話が各地に展開して、さまざまな民話ができたわけではない。

全国の古代人が求めたものが、大国主命のような神であった。

そのため、大国主命信仰が急速に全国化していく。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、101頁~102頁)

大国主命は武器の神だった?

・大国主命が「八千戈神(やちほこのかみ)」ともよばれていることに注目している。

彼は、国譲りのときには国を平定した広矛(ひろほこ)をささげている。

また、『日本書紀』は、伊奘諾尊(いざなきのみこと)が出雲を「細戈(くわしほこ)の千足国(ちたるくせ)」、つまり良い戈が多くある国と呼んだ、と記している。

※こういったことは、大国主命信仰が、元来は剣、矛などの武器を祭器とするものであったことをうかがわせる。

荒神谷遺跡で大量の銅剣が出土したことは、それを裏づけるものである。

※大和朝廷の祭祀は、もともと銅鏡をもっとも重んじるものであった。

それは、伊勢神宮が銅鏡を御神体とすることや、天照大神が瓊々杵尊(ににぎのみこと)に三種の神器を与えるときに、八咫鏡(やたのかがみ)を「われの分身と思うように」と言ったと伝えられる点からもわかる。

・また、朝廷は、出雲を平定したとき、そこの剣を用いた祀りをうけ入れ、出雲の祭祀をとりこんだ。そして、人間の魂を象徴するとされる勾玉(まがたま)を鏡と剣に加えて、三種の神器とした。

※これまで解説したのは、出雲神話の一面である。

もう一面として、出雲特有の生と死の問題がある。

次章では、出雲が死の世界の入口とされた理由を考えている。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、114頁~115頁)

第四章 死に、また再生する出雲の神々

出雲は死にかかわる地?

〇大国主命神話で、命(みこと)は何度も死と再生をくり返したとされる。

そのことから、一つの謎が浮かび上がってくる。

素戔嗚尊、大国主命、少彦名命、事代主命(ことしろのぬしのみこと)などの出雲系の神々の物語には死がつきまとう。

ところが、皇祖神天照大神を中心とする高天原の神々の世界には、死がほとんどない。

この違いはなぜ生じたのだろうか。

〇それは、出雲の神々が王家(皇室)の祖先でないのに、なぜ神話で大きく取りあげられるかという謎ともかかわる。

その理由の一つは、朝廷が皇祖神と、死にかかわる穢れた神である出雲の神々を対比することにより、自家の清らかさを強調したことに求められる。

・古代人は、もともと死者の住む世界を身辺においていた。

出雲には、「黄泉(よみ)の坂黄泉の穴」といわれる海食洞(かいしょくどう)がある。

そこは、あの世に通じると伝えられている。

・また、伊奘諾尊(いざなきのみこと)がそこを通って、黄泉国からこの世にもどってきたとされる黄泉比良坂(よもつひらざか)は、出雲国に実際にある伊賦夜坂(いふやざか)だとされた。

※祖霊信仰の段階では、人々は、死者である祖霊はつねに身辺にいると考えていた。

彼らは、死者が住む美しい世界(常世国)で暮らしている。

しかし、子孫が困っているときには、いつでも飛んできて助けてくれる。

そして、集落の近くに祖霊が集まる神聖な土地があるとされた。森や林、山、洞窟や巨石のそばが、そのような聖地だと考えられた。

古代人は、そのような場所で先祖を拝んだ。そして、のちにそこには、神殿をもつ神社がつくられる。

・『古事記』『日本書紀』の神話の死にかかわる事柄は、すべて出雲にからめて、語られている。

伊奘諾尊は、出雲を経て黄泉国を訪れた。

素戔嗚尊、大国主命、事代主命といった出雲の有力な神々は、最後はあの世に去って、身を隠したとされる。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、118頁~119頁)

死のない世界・高天原

・高天原神話で、死が語られることはほとんどない。

二点の例外は、すべて素戔嗚尊の乱暴の物語の中に出てくるものである。

そこには、素戔嗚尊は出雲の神だから死にかかわってもおかしくないとする発想がみられる。

・神々は、高天原で永遠に生きるとされる。

ゆえに、天照大神が自分の六代目の孫にあたる神武東征に高天原から力をかすといった話が成立する。

※これは、祖霊信仰の他界観と異なる発想によって作られたものである。

祖霊信仰は、祖先はいったん死んでも常世国に行って、そこから人々に手をかすとする。

ところが、大王や朝廷の有力豪族の先祖である高天原の神々は死を知らない。

首長霊信仰は、祖霊信仰から発展した。ゆえに最初は、亡くなった首長はまちがいなく死んだと考えられたはずである。そして、死者である首長霊が子孫を守ると考えられた。

・ところが、6世紀はじめに、大王の権威が高まると、朝廷は大王も普通の人間と同じく死を迎えるという事実になるべくふれたくないと考えはじめた。そういった動きの中で、高天原神話ができたという。

そのため、高天原の神ははるか昔にあらわれ、遠い未来まで活躍し続けると考えられた。

※天岩戸(あまのいわと)のもとになった日蝕神話は、もとは太陽神の死と再生を物語るものだった。

それは、南方から航海民の手で伝えられた神話である。

ある物語は、善良な太陽神である兄と、悪い心をもった暗黒神の弟がおり、弟が兄を殺したため、日蝕がおきたとする。そのとき、人々の祈りにより太陽が復活したが、人間が善良な心をなくすと再び闇が訪れるという。

このような話があちこちに分布する。

・しかし、日本では、日蝕と天照大神の死を結びつけなかった。

大神は、素戔嗚尊の乱暴に怒って、一時的に天岩戸に隠れた。

そして、神々が岩戸の前で祀りを行なったために、再び姿を現わしたとしたのである。

このような話の舞台になった高天原は、死のない世界であった。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、120頁~121頁)

出雲土着の神だった素戔嗚尊

・大物主神に代わって天照大神を祀るようになった朝廷は、それまで各地で崇拝された大国主命などの国神を、高天原の神の下に位置づけねばならなくなった。

そのため、高天原を追われた穢れた神である素戔嗚尊の物語がつくられた。

そして尊が国神たちの祖先とされた。

・南方から伝わった日蝕神話に、日蝕を起こした太陽神の弟の悪神が登場する。その悪神像をふくらませて、高天原の素戔嗚尊の話ができたようだ。

しかし、南方の物語をまねて、素戔嗚尊が太陽神を殺す話をつくるわけにはいかない。

そこで、尊が太陽神に仕える女官の神を殺したとされた。けれども、それだけではまだ罪が軽い。そこで、素戔嗚尊は畔をくずし溝を埋め祭祀を妨害する罪も犯したとされた。

(これは、農耕社会ではもっとも重大な罪だとされて、「天津罪(あまつつみ)」と名づけられた)

重罪を犯した神を高天原におくわけにはいかない。素戔嗚尊は地上に追放された。

(斐伊川を流れる箸を見て、尊は上流に人がいると知り、奇稲田姫(くしいなだひめ)のもとを訪ねる)

※高天原の神々は一度も罪を犯さない清らかな神とされた。

天照大神の弟であっても、罪を犯せば追われる世界が、高天原であった。

〇素戔嗚尊は、もとは出雲土着の神であった。

彼の伝承は出雲各地に分布する。

『出雲風土記』の中の素戔嗚尊は、おおらかな農耕神であった。

・たとえば、大原郡佐世(させ)郷の条には、つぎのようにある。

「須佐能袁命(すさのおのみこと、素戔嗚尊)が佐世の木の葉をかざして踊ったとき、佐世の葉がここに落ちた。そこでここを佐世と名づけた」

・素戔嗚尊の名は、飯石郡須佐(すさ)郷の地名にもとづくものである。

「すさの男」をあらわすものである。

ところが、その言葉のひびきが、乱暴をすることをあらわす「すさぶる」を連想させた。

➡そこで、朝廷は素戔嗚尊を高天原で乱暴をした出雲系の神とする物語をつくった。

そうなると、大国主命は素戔嗚尊の子孫として位置づけられることになるという。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、123頁~126頁)

奇稲田姫は本来自ら蛇神を退治していた

・松江市の八重垣神社は、『出雲風土記』に佐久佐(さくさ)社として出てくる奇稲田姫を祀る神社である。

そこの佐久佐女(さくさめ)の森は、奇稲田姫が八岐大蛇から逃れた地だとされている。

その森の中に、奇稲田姫が毎朝、自分の姿を写したと伝えられる鏡が池がある。

その水面に硬貨をのせた白紙を浮かべて、早く沈めば早く良縁に出合えると伝えられる。

・その池から、長さ8センチメートル、高さ8センチメートルの土馬が出土した。

古代の文献に雨占いのために、馬を生贄にする習俗がしきりに出てくる。

そこで、奇稲田姫は、もとは水神であったと考えられる。

・古代人は、蛇を水神のつかいとみていた。

雷を自由に操る三輪山の神は蛇の姿をしていた。

『常陸国風土記』には、谷の奥の水源にいた蛇の姿をした夜刀神(やとのかみ)の話が出てくる。

※高天原神話と結びつく前の奇稲田姫の物語は、彼女が佐久佐女の森で呪術を行ない、蛇の姿をした悪い水神を倒す形をとっていたのではないか、と著者はみている。

つまり、彼女は自力で蛇神との命をかけた戦いという、死の試練と再生の過程を克服したとされていたという。

・『出雲風土記』に、出雲郡宇賀(うが)郷に「黄泉の坂黄泉の穴」といわれる海岸の洞窟があったことがみえる。

その条に、「夢でこの磯の窟(いわや)のほとりにいたると必ず死ぬ」と説明されている。

そこの調査が行なわれたとき、多くの人骨が出土した。

その穴は、古代人の墓地だった。

宇賀郷の人々は、死者を海岸の洞窟の中に葬れば、死者の魂は海のかなたの美しい世界に行けると考えていたようだ。

・宇賀郷の地名のいわれを記す「風土記」の説明は、つぎのようなものである。

「天下造らしし大神命(大国主命)が、神魂命の子の綾門日女命(あやとひめのみこと)を妻にしようと考えてここを訪れてきた。そのとき、女神は承諾しないで逃げて姿を隠した。そこで、大国主命はあちこちを伺い見て(探し見まわって)ようやく日女(ひめ)をみつけて妻にした。そのため、『伺い見る』ことにちなんだ宇賀の地名ができた」

※綾門日女命は、「黄泉の坂黄泉の穴」の洞窟の中に身を隠したのであろう。

これにより、宇賀郷で祀られていた女神はいったんは死んだとされる。

そして、大国主命に見出されることによって、彼女は再生して子をもうけた。

※この他にも、各地の独立神の死と再生を物語る記事が、『出雲風土記』に多くみえる。

人間が必ず死ぬ運命にある以上、人間の生活を反映してつくった神々の世界に死があるのは当然である。

それにもかかわらず、朝廷は死の概念をなくした高天原神話という特殊な世界をつくったという。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、133頁~135頁)

第六章 大国主命から大物主神へ

首長のための特別な墓(第六章)

・大国主命信仰にもとづく出雲統一が、他の地域に影響を及ぼし、日本統一を早めたことはまちがいない。

そうだとすれば、以下の疑問が浮かび上がってくるという。

①出雲の首長の支配が、どの程度まで進んだものであったのか。

②大国主命信仰が大和に伝わったことが、どのような形で大和朝廷の首長の支配の強化につながったのか、という謎である。

※出雲氏と神門氏のもとにまとめられた古代出雲王国は、日本で最初に生まれた一国規模の王国であったと評価できる。

〇出雲王国が新たにつくり出したものとしては、つぎの三点が挙げられる。

①共通の神を祀ることによって、小国の首長の連合を生み出したことである。

②彼らがこぞって信仰する大国主命のはたらきについて、まとまった神話をつくったことである。

③祭司をつとめる首長である出雲氏と神門氏のために、特別の墓をつくりはじめたことである。

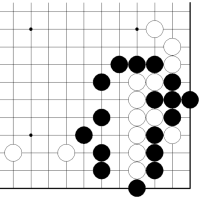

➡そのようにしてできたものが、出雲特有の整った形をもった四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ)である。

【四隅突出型墳丘墓について】

・それは3世紀を中心に、出雲氏の本拠地である意宇(おう)郡と、神門氏の拠る出雲郡とにまとまって出現する。

・出雲の墳丘墓は、亡くなった首長を神として祀るためのものではない。

➡そのため墳丘墓は低く、その規模も小さい。

副葬品も大して多くない。

出雲の人々は、貴重な祭器は首長の墓にではなく、荒神谷遺跡のような聖地にささげるべきだと考えていたという。

※そうであっても、出雲の墳丘墓は、それ以前に各地でばらばらに出現した小型の墳丘墓や周溝墓(しゅうこうぼ、周囲を溝で囲った墓)とは明らかに異なっている。

1世紀なかばに吉野ヶ里遺跡でつくられた墳丘墓は、早い時期の墳丘墓の一つである。

(そこからは、極めて多くの人骨が出土した。墳丘をもった墓であっても、それは多くの一般人を葬る共同墓地であった)

・須玖(すく)・岡本遺跡や三雲遺跡の王墓は、多くの宝器を副葬していた。

とくに後者は、巨石を目印においたものであった。

しかし、それは一般人の墓地の中に営まれていた。

※その意味で、出雲の首長墓は、一般人に対する首長の優位性を明確にしたものである。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、174頁~175頁)

交易国家邪馬台国の弱点

・邪馬台国は、出雲のような神政国家をつくれなかったという。

邪馬台国支配下の三十国が、思い思いの神を祀っていた。

『魏志倭人伝』は、卑弥呼が鬼道(きどう、祖先神を祀ること)によって人々を治めていると伝える。

しかしその支配が及ぶのは、彼女の支配下の小国である邪馬台国の中だけであった。

・邪馬台国連合を構成する小国の首長たちが彼女に求めたのは、中国との交易に関する小国間の利害の調整役だった。

そのため、彼女は魏の政情をつかんだうえで、自国がもっとも重んじられるような外交策をとった。そして、「親魏倭王(しんぎわおう)」という格の高い称号をもらった。

・その時代に、「親魏」を冠した王号をもっていたのは、邪馬台国とインドの強国クシャナ朝の王だけだった。

これによって、卑弥呼の評価が高まり、彼女のために巨大な墓がつくられた。

※吉野ヶ里遺跡にみられるような、北九州の小型の墳丘墓が発展したものが、卑弥呼の墓であったのだろうか。それとも、邪馬台国が交易の場で、吉備か出雲の墳丘墓づくりを学んだのだろうか。

この問題も、発掘によって解かなければならないという。

吉野ヶ里遺跡の時代である1世紀なかばと、卑弥呼の生きた3世紀なかばとの中間にあたる時期の墳丘墓がいくつか出てくれば、吉野ヶ里と卑弥呼の墓とは、つながる。

しかし、そうでなければ、北九州の墳丘墓は、吉野ヶ里遺跡(弥奴国[みなこく])の後退とともに、いったん姿を消したことになるという。

・邪馬台国は、交易国家の段階にとどまった。

つまり、大陸との貿易に関して、邪馬台国が指導力をもっている間は、小国の首長たちは邪馬台国の王をたてる。しかし、それがなくなれば、小国が邪馬台国に従う理由は失われてしまう。

・250年前後に卑弥呼が亡くなった。

そのあと、邪馬台国の国内に混乱があったが、女王台与(たいよ)が、それをおさめた。

彼女は、ただちに魏に使者を送った。

これによって、台与は、邪馬台国連合の盟主の地位を得たのである。

265年、魏が滅び、司馬炎が新たに晋(西晋)の王朝をたてた。司馬炎は、卑弥呼の使者を厚遇した魏の高官司馬懿(しばい)の孫にあたる。

266年、倭の女王が晋に使者を送ったと中国の文献は伝える。この女王は、台与であろう。彼女は、新王朝が立ったことを祝う贈り物をした。

※これによって、魏と西晋が邪馬台国を後押ししていたありさまがわかる。

しかし、邪馬台国の記事は、それを最後にみられなくなる。

317年に、西晋が滅ぶ。

中国の朝鮮半島支配の拠点であった楽浪郡と帯方郡は、それより4年前の313年に高句麗に滅ぼされている。二郡の滅亡によって、西晋の後楯を失った邪馬台国は、急速に後退していった。

※大和朝廷に交易国家の要素は少ない。

朝廷は、4世紀はじめに北九州を支配下におさめ、4世紀なかばに朝鮮半島に進出した。

しかし、そのころの朝廷は中国との国交を求めなかった。

中国の保障がなくても、自力で国内の首長を支配できる実力を朝廷はもっていたという。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、181頁~185頁)

倭迹々日百襲姫の神婚が意味するもの

・三輪山が祀られたいわれについて、『古事記』と『日本書紀』は別々の物語を伝えている。

『日本書紀』のものがより詳しい。

『古事記』は、疫病がおこったときに、大物主神が崇神天皇につぎのような夢のお告げをしたという。

「わが子の大田々根子(おおたたねこ)に私を祀らせれば疫病がしずまる」

※これは、大三輪氏の伝承によるものである。

大田々根子は、大物主神が活玉依媛(いくたまよりひめ)という美女のもとに通ってもうけた子だという。

・それに対して、『日本書紀』は、王家が大物主神を祀る物語を伝えている。

崇神天皇が神浅茅原(かむあさじばら、纏向遺跡の近くの浅茅原だとされる)で神々を祀った。すると、大物主神が大王の大叔母にあたる倭迹々日百襲姫(やまとととひももそひめ)に神託を下し、自分を祀れば国がよく治まると告げた。

・そこで、朝廷の祭官に大物主神を祀らせたが効果がない。

大王がさらに神意を問うたところ、大田々根子に祀らせよとのお告げがあった。

そのため、大田々根子を大物主神の祭司にした。

・このあと、倭迹々日百襲姫が大物主神の妻になった。

神は、夜ごとにやってきて暗いうちに帰っていく。

そこで、姫は「あなたの正体を見せて下さい」と頼んでみた。

神はその求めにこたえて、朝になってもとどまったが、姫は神の姿が蛇だと知って驚いた。

・すると大物主神は、「私は大恥をかいた」と怒り、山に去っていった。

姫は悲しみのあまり、自殺してしまった。

人々は、彼女をあわれんで、壮大な箸墓古墳をつくったという。

・大三輪氏は、自分たちは大田々根子の子孫だという。

そこで、『日本書紀』が、昔は王女が大物主神を祀っていたが、のちに大三輪氏が大物主神の祭司になったと主張しているありさまがわかる。

※ところが、『古事記』は、大三輪氏がはじめから大物主神を祀っていたと述べている。

※また、大神神社の疫病しずめの要素が強調されるのは、太陽神の機能が三輪山から分離された6世紀なかば以降のことである。

それゆえ、疫病をおさめるために、三輪山の祀りがはじまったとする『古事記』の伝えは、より新しいものだということになる、と著者は考えている。

その意味で、三輪山伝承の倭迹々日百襲姫の神婚の部分が、大物主神信仰の原形を知る有力な手がかりになると評価できるとする。

三輪山の大物主神は蛇の姿をしていたという。

このことから、それが出雲特有の八岐大蛇伝承とつながりをもつものだった、と推測している。

『日本書紀』などの物語は、素戔嗚尊が水をつかさどる自然神である八岐大蛇を斬る形をとる。

しかし、その話の原形は大蛇の生贄になりかけた奇稲田姫(くしいなだひめ)が呪術で大蛇を倒すものであった、と考えている。

※奇稲田姫の位置に倭迹々日百襲姫を、八岐大蛇の役に大物主神をおいてみよう。

そうすると、倭迹々日百襲姫が神の妻になることによって、さまざまな災害を起こしてきた水の神を手なずける話が、八岐大蛇伝説の古い形に近いことに気づく。

剣の信仰のさかんな出雲では、悪者を力で討つ話が好まれた。

しかし、大和の人は敵対者を手なずける形が自然だと感じた。

そこで、大国主命信仰とともに伝わってきた水の神を従える話が、大物主神と王女の神婚譚にかえられた、という。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、191頁~194頁)

第七章 出雲はなぜ朝廷に従ったのか

出雲が全国政権とならなかった理由

意宇郡の古墳が意味するもの

出雲の誇りを伝える前方後方墳

朝廷の軍勢で神門氏を抑えた出雲氏(210頁~)

大和朝廷の出雲平定~『日本書紀』の大筋

出雲が全国政権とならなかった理由(第七章)

・出雲は4世紀なかばに、大和朝廷の支配下に組み入れられた。

なぜいちはやく神政国家をつくった出雲政権は、簡単に朝廷に従ったのであろうか。

この問題は難問である。

出雲氏が朝廷の全国支配に対して、武力で大がかりな抵抗をしたことをしめす文献史料も考古資料もない。

ゆえに、これからつぎの視点でその謎を解くという。

〇出雲氏の出雲の首長に対する指導力が弱かったために、出雲氏は進んで朝廷と結び、自家の勢力を高めたのではあるまいか。

①なぜ2世紀以来の出雲氏の支配は、不完全なものにならざるを得なかったのだろうかという問題

②大和朝廷と結ぶことによって、出雲氏はどのような利益を得たかという問題

・確かに2世紀なかばに、出雲氏、神門氏の連合が成立し、大国主命信仰が生まれた。

そのときに出雲一国の統合が完成したおかげで、出雲政権は当時の日本で最強の勢力になった。

しかし、出雲政権がそれ以上に勢力圏を広げることはなかった。

彼らは、出雲一国のまとまりの中で、4世紀なかばの大和朝廷の出雲進出を迎える。

・この約200年間は、日本統一に向けての戦乱時代であった。

2世紀末には、吉備氏が岡山平野を中心とする勢力を形づくる。

同じころ、北九州で、卑弥呼の指導のもとに、邪馬台国連合ができる。

・さらに、3世紀なかばに大和朝廷が誕生する。

弥生時代後期に、日本統一につながりうる動きで、北九州、出雲、吉備、大和の4カ所で起こっていた。

・しかし、四者による統一戦争は起こらなかった。

大和朝廷が全国制覇の動きをみせると、西日本の諸勢力はあっけない形で朝廷に屈服した。

出雲政権が一国規模のものにとどまった理由は、いくつかある。

①出雲東部の出雲氏と出雲西部の神門氏とが並立する形で長く続き、出雲に強力な指導者が出なかったことである。

・有力な四隅突出型墳丘墓の数をみてみよう。

出雲氏が残したものは、下山墳丘墓、安養寺一号墓などの11基、神門氏が残したものは西谷三号墓など6基になる。

出雲氏がより有力なように思えるが、出雲東部の墳丘墓の規模が、出雲西部のそれよりまさるわけではない。

そこで、両者の勢力は拮抗していると評価できる。

②出雲の300余りの首長の自立性が強かったことが挙げられる。

・それは、大国主命信仰ができたのちにも、彼らが古くから祀っていた独立神が否定されず、『延喜式』の時代にまでうけつがれたことからわかる。

・2世紀末に出現した四隅突出型墳丘墓は、4世紀はじめまでの百数十年間、ほとんどかわらないままで続いた。

もし、出雲東部もしくは西部の勢力がもう一方の勢力を押さえ、出雲の首長たちに対する支配を強化していれば、意宇郡もしくは出雲郡の墳丘墓が、時代とともに急速に有力化したはずである。

・大国主命信仰は、出雲国内の首長の信仰を制約するものではなかった。

そのことは、大国主命信仰をうけ入れた他国の首長が、出雲氏の支配下に組み入れられなかったことを意味する。

※富山市に四隅突出型墳丘墓、杉谷四号墓がある。

それは、3世紀末のもので、全長は41メートルに達する。

出雲のものと、ほぼかわらない規模の墳丘墓である。

そこの首長は、日本海航路によって、大国主命信仰をうけ入れ、墳丘墓をつくった。

しかし、彼らが出雲氏や神門氏の墳丘墓に見劣りしない墓をつくったことは、彼らが出雲氏の支配をうけ入れたのではないことをしめす。

※大国主命信仰は、大和朝廷の全国支配に結びついた首長霊信仰と異なる性質をもっていたのである。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、200頁~202頁)

出雲の誇りを伝える前方後方墳

・4世紀なかばから、出雲の前方後方墳が目立つようになる。

考古学界には長期にわたって、有力な古墳は前方後円形につくられているという固定観念があった。

・ところが、大正14年(1925)になってはじめて、松江市山代二子塚(やましろふたごづか)古墳が前方後方墳ではないかとする意見が出された。

前方後円墳は、死者を葬る円形の丘に四辺形の祭壇をつけたものである。

古墳の主体部がすべてきっちりした円形をとっているわけではないが、四辺形の古墳の主体部もあるとする意見は、多くの学者を驚かせた。古墳の測量が進められるに従って、前方後方墳の数は増えていった。

現在、200基余りの古墳が前方後方墳だとされている。

山代二子塚古墳は、全長約100メートルの6世紀なかばの古墳で、前方後方墳の中では新しいものである。

三刀屋町松本一号墳が、現在のところ出雲の最古の前方後方墳だと考えられている。

全長約50メートル、紀元350年前後に築かれたものである。

さらに、棺の中央底部に朱が散布されている点から、それが神門氏の墳丘墓の伝統をうけついでいることがわかる。

・出雲には、33基の前方後方墳がある。

その数は全国一である。

また、吉備の発生期の古墳の中にも、前方後方墳が多い。

さらに、物部氏の本拠地に天理市西山古墳という全長180メートルの前方後方墳がある。

それは350年前後につくられたものである。

※このような初期の前方後方墳の分布から、つぎのようなことが推測できるという。

王家は自分たちが吉備からの移住者であり、大物主神信仰が吉備から伝わったことをよく知っていた。そこで、吉備を支配下におさめたとき、吉備氏を重んじて、彼らに独特の形をとる前方後方墳づくりを許した。

・一方、物部氏は、石上(いそのかみ)神宮で布都御魂(ふつのみたま)という剣神を祀っていた。

剣神の信仰は出雲から広がったものである。

そこで、物部氏は常に朝廷で、自家が古い信仰をもつ家であると主張していた。

吉備で前方後方墳がつくられるようになってまもなく、彼らは王家に自分たちも前方後方墳がつくることを認めさせたのだろう、とする。

出雲が朝廷の支配下に入ると、大国主命信仰のふるさとに住む彼らも、前方後方墳をつくるようになった。さらに、大国主命信仰の強い加賀、能登、関東などにも、前方後方墳が広まった。

つまり、前方後方墳は、出雲の人々の、自分たちのもつ宗教的伝統に対する誇りを伝えるものであるという。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、206頁~209頁)

朝廷の軍勢で神門氏を抑えた出雲氏

〇大和朝廷の出雲平定~『日本書紀』の大筋

・大和朝廷の出雲平定は、出雲の神宝の献上をめぐる伝承として、『日本書紀』に伝えられている。その大筋は、つぎのようである。

「崇神(すじん)天皇が、出雲氏の祖神、天夷鳥命(あめのひなどりのみこと)が天から持ってきた出雲の神宝を見たいといって、武諸隅(たけもろすみ)という者を出雲に送った。このとき、出雲氏の当主の振根(ふるね)は筑紫におもむいていた。そのため、彼の弟の飯入根(いいいりね)が神宝を献上した。筑紫からもどった振根は大いに怒り、斐伊川下流の止屋(やむや)の淵(塩冶郷)に弟をよび出して殺した。このとき彼は木刀をもって行き、刀をさしてきた飯入根に二人で水浴をしようと誘った。そして、先に上がり飯入根の刀を取って打ちかかった。飯入根は振根の木刀で立ち向かおうとして斬られてしまった。そのため、大王は吉備津彦と武渟河別(たけぬなかわわけ)を送って振根を殺した」

※武諸隅は物部一族であり、武渟河別は阿倍氏の先祖だとされる。

この話は4世紀なかばに、神門氏の中に朝廷に反抗して討たれた者が出た史実をもとにつくられたものであろう。

・飯入根の子、鸕濡渟(うかづくぬ)は、国造をつとめた出雲氏の祖先だとされる。

後に出雲氏は、彼を「氏祖命(うじおやのみこと)」という別名でよんだ。

・出雲氏が朝廷の軍勢を引き入れて、神門氏の一部を攻撃したのであろう。

そのとき、吉備氏が朝廷の側に立って活躍したため、吉備津彦が振根を討ったとする伝えができた。

また、6世紀以降、阿倍氏が日本海沿岸に勢力を張ったので、武渟河別が吉備津彦とともに活躍したとされた。

※『日本書紀』は、垂仁朝に物部十千根(とおちね)が、出雲の神宝を検校するために出雲におもむいたと伝える。

これによって、出雲氏と同じ剣神の信仰をもつ物部氏が、朝廷と出雲氏との仲介役をつとめていたことがうかがえる。

※『出雲風土記』の出雲郡健部(たけるべ)郷の条に、つぎのようにある。

日本武尊の名前を後世に伝えるために健部をおいたとき、神門古禰(ふるね)を健部とした。

そのため、ここに健部氏が住むことになり、健部の地名ができた。

古禰と振根とは、同じ「ふるね」の名をもつ同一の人物である。

神門氏の本拠地である出雲郡に住む人々は、自分たちの先祖の古禰(振根)は朝廷に反抗しなかったと主張したのである。

(武光誠『古代出雲王国の謎』PHP文庫、2004年[2007年版]、210頁~211頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます