≪2025年 ブログ記事の予定~抱負として≫

(2025年1月2日投稿)

謹賀新年

よき新年をお迎えのことと拝察しております

いつもブログを閲覧して頂き、有難うございます

昨年はどのようなお年でしたのでしょうか。

昨年、投稿した記事は、高校生向けに、漢文に続き古文が3月まで、それ以降は、囲碁の記事でした。囲碁の攻め、布石をテーマとしました。

引き続き、今年も囲碁関連の記事を投稿したいと考えています。

とりわけ、以前から気になっていた川端康成の小説『名人』を取り上げ、そのフランス語訳を紹介したいと思います。

〇川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]

〇Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975.

●川端康成の『名人』については、次のような論文がネットで閲覧可能です。

〇福田淳子

「「本因坊名人引退碁観戦記」から小説『名人』へ―川端康成と戦時下における新聞のメディア戦略―」『学苑・人間社会学部紀要』No.904、2016年、52頁~67頁

もちろん、囲碁そのもの、例えば、手筋や形勢判断、死活をテーマにした記事を、形にしたいとも考えております。

囲碁の基本に立ち返って、手筋、定石、死活に関する記事を投稿してみたいと思います。

<手筋>

〇加藤正夫『NHK囲碁シリーズ 明快・基本手筋』日本放送出版協会、2004年

〇結城聡『囲碁 結城聡の手筋入門 初級から初段まで』成美堂出版、2014年

〇大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法―意外な急所がどんどんわかる』誠文堂新光社、2014年

〇白江治彦『手筋・ヘボ筋』日本放送出版協会、1998年

〇工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]

〇依田紀基『囲碁 サバキの最強手筋 初段・二段・三段』成美堂出版、2004年

〇原幸子編『新・早わかり 手筋小事典 目で覚える戦いのコツ』日本棋院、1993年[2019年版]

〇溝上知親『アマの知らない実戦手筋 利き筋の考え方』毎日コミュニケーションズ、2009年

〇藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]

〇藤沢秀行『基本手筋事典 下(序盤・終盤の部)』日本棋院、1978年

〇山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年

<囲碁の死活>

〇小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

〇船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年

〇新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年

〇山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

〇加藤正夫『新・木谷道場入門第8巻 死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

〇趙治勲『基本死活事典(上・下)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

<定石と布石>

〇工藤紀夫『やさしい定石 詳解45型』毎日コミュニケーション、2007年[2009年版]

〇久保秀夫『定石を覚えよう』日本棋院、2015年

〇石倉昇『NHK囲碁講座 定石の生かし方(上)(下)』朝日出版社、1990年[2004年版]

〇田村竜騎兵『やさしい定石教えます』有紀書房、1999年

〇武宮正樹『基本定石24』筑摩書房、1992年[1997年版]

〇三村智保『三村流布石の虎の巻』マイナビ、2012年

〇趙治勲『ひと目の定石』マイナビ出版、2009年[2019年版]

<形勢判断>

〇片岡聡『一番やさしい形勢判断法』毎日コミュニケーションズ、2009年

〇石田芳夫『新・木谷道場入門 第10巻 形勢判断とヨセ』河出書房新社、1974年[1996年版]

<昭和の碁>

〇江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]

〇江崎誠致『呉清源』新潮社、1996年

〇桐山桂一『呉清源とその兄弟―呉家の百年―』岩波現代文庫、2009年

次のような記事が投稿できず、残念でした。

例えば、映画と英語(語学の学び方)に関連して、次の小説についても、投稿したいと思います。

〇ヘミングウェイ(大久保康雄訳)『誰がために鐘は鳴る(上)(下)』新潮社、1973年[1978年版]

原書とヘミングウェイについての本は購入して手元にあり、読み進め、半分ぐらい原稿化しています。

〇Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, Scribner Paperback Fiction Edition, 1940[1995]

〇今村楯夫『ヘミングウェイと猫と女たち』新潮新書、1990年

次の本を読み進めています。

〇鷲見洋一『翻訳仏文法(上)(下)』ちくま学芸文庫、2003年

〇トレイシー・シュヴァリエ(木下哲夫訳)『真珠の耳飾りの少女』白水社、2000年[2004年版]

その他、稲作、ガーデニングについての記事も投稿してゆきたいと考えています。

本年も皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます

2025年お正月

【補足】川端康成『名人』について

『名人』は、川端康成の長編小説。

1938年(昭和13年)の6月26日から12月4日にかけて打ち継がれた21世本因坊秀哉名人の引退碁の観戦記を元に小説の形にまとめたものである。川端文学の名作の一つとされている。

秀哉名人没後の翌々年の1942年(昭和17年)から本格的に書き出され、途中の中断を経て十数年がかりで完成となった。

家元制度最後の本因坊秀哉の人生最後の勝負碁の姿を見た川端自身が、観戦記者からの視点で「不敗の名人」の敗れる姿を「敬尊」の念を持って描いた記録小説である。名人の生死を賭けた孤高の敗着に「古い日本への挽歌」、芸術家の理想像を重ねた作品である。

女性を描くことがほとんどの川端作品の中では異色の作品である。

・完成版翻訳版は、エドワード・サイデンステッカー訳(英題:The Master of Go)

フランス(仏題:Le maître, ou le tournoi de Go)など、世界各国で行われている。

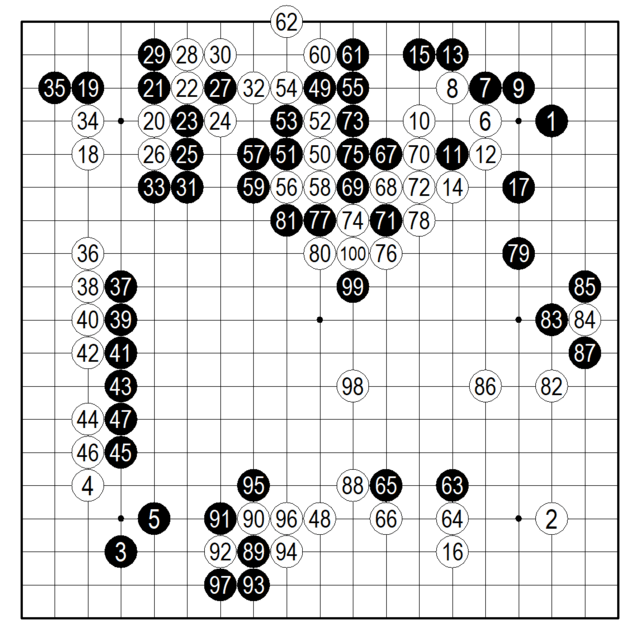

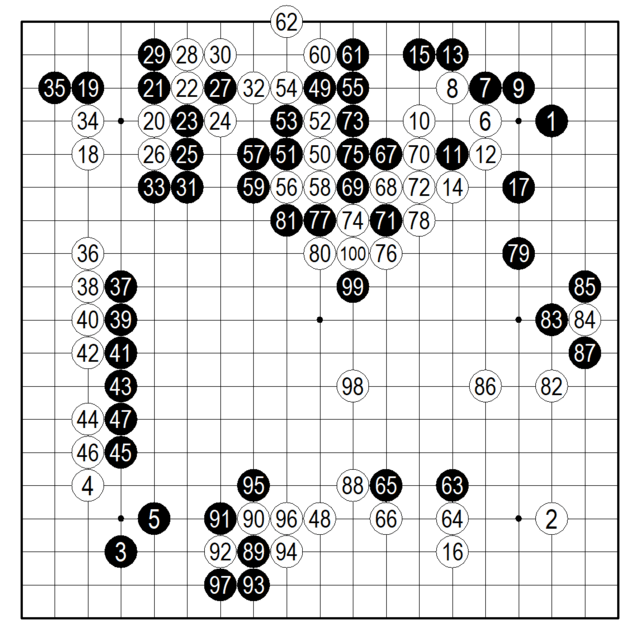

【補足】本因坊秀哉名人引退碁(1—100手まで)

(川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]、164頁)

黒47と白48について、小説の中で、次のように棋譜解説されている。

黒九十九は、中央の白の掛けつぎに覗き、白百とついだのが、入院前の一手だった

が、名人は後の講評でも、この白百はつがないで、右辺の黒をおさえて、白地への侵

入を防いでおいたら、「おそらく黒も容易に楽観をゆるされぬ局面なのであった。」と

言っている。また、白四十八で下辺の星に打つことが出来て、布石の「天王山を占め

たのは、白も不満のない構図と言わねばならない。」として、名人は早くもそこで、

「相当に有望」と見たのだった。したがって、「白に天王山を譲った黒四十七は、堅過

ぎるように思われる。先ず緩着の誹りをまぬがれない。」と講評している。

しかし、大竹七段は黒四十七と堅く打っておかねば、そこに白からの手段が残るの

をきらったと、対局者の感想に語っている。また呉六段の解説では、黒の四十七は本

手であり、厚い打ち方だとされている。

観戦していた私は、黒が四十七と堅くついで、次に白が下辺の星の大場を占めた瞬

間、はっとしたものだった。私は黒四十七の一手に、大竹七段の棋風を感じたという

よりも、七段のこの勝負に臨む覚悟を感じたようだった。白を第三線に這わせて、黒

四十七までの厚い壁でがっちりおさえつけたのには、大竹七段の渾身の力がこもって

いると見えた。七段は絶対に負けない打ち方、相手の術策に陥らない打ち方に、足を

踏みしめていたのだった。

中盤の百手あたりで、細碁の形勢、あるいは形勢も不明というと、黒が打たれたこ

とになるのだが、それはむしろ大竹七段の腰を沈めて度胸の据わった、作戦なのかも

しれなかった。厚みは黒がまさっていたし、先ず黒地は確実で、これから白模様をが

りがり噛ってゆく、七段得意の戦法に移るわけだった。

(川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]、113頁~115頁)

<ポイント>

●黒47と白48について

黒47すなわち(た, 十三)(4, 十三)と白48(ぬ, 十六)(10, 十六)

●黒47

・堅く打っておかねば、白からの手段が残るのを大竹七段は嫌った。

・黒の47は本手で、厚い打ち方(呉清源の解説)

・白を第三線に這わせて、黒47までの厚い壁でがっちりおさえつけた(大竹七段の渾身の力)~絶対に負けない打ち方、相手の術策に陥らない打ち方

〇白48

・白48で下辺の星に打つこと=布石の天王山を占めたのは白も不満のない構図

(白に天王山を譲った黒47は、堅過ぎる。緩着の誹りをまぬがれない)

≪仏訳≫

〇Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975.

Noir 99 surveillait un triangle blanc, et avec le 100, son

dernier coup avant d’entrer à l’hôpital, le Maître avait

regroupé ses pions. Plus tard, en y réfléchissant, il dit que

s’il ne les avait pas rassemblés, mais que s’il avait été

menacer le groupe noir, à l’est du damier, pour empêcher

une incursion dans le territoire des Blanc, « le jeu

n’aurait pas pris une tournure qui permette aux Noirs de

se montrer si sanguinaires ». Le début du jeu semblait lui

avoir donné satisfaction. D’avoir pu jouer Blanc 48 sur

une étoile, sur une case privilégiée, lui offrait, au début

du jeu, « ce que tout le monde devait s’accorder à tenir

pour une formation idéale des Blanc ». Il concluait que

Noir 47, renonçant à un point stratégique, se montrait

trop conservateur et ne pouvait se défendre contre l’ac-

cusation d’une certaine tiédeur.

Otaké, pourtant, dans ses commentaires, dit que s’il

n’avait pas joué de la sorte, les Blanc auraient gardé des

libertés dans ce coin qu’il ne pouvait leur tolérer. Dans

ses commentaires, Go Sei-gen se montra d’accord avec

Otaké. Le Blanc 47, bien joué, laissait les Noirs avec une

formation de pions très dense.

Je me rappelle être resté bouche bée quand Otaké serra

ses rangs avec Noir 47, laissant les Blanc prendre la

position stratégique sur l’étoile, avec Blanc 48. Ce que je

sentais, dans ce Noir 47, c’était moins le style d’Otaké

que la résolution farouche avec laquelle il s’était engagé

dans ce tournoi. Il renvoyait les Blancs sur la troisième

ligne, et s’élançait pour construire son mur massif. Je

sentis qu’il se donnait entièrement à sa partie. Carré sur

ses positions, il n’envisageait pas un instant de perdre, et

n’allait pas se laisser distraire par les stratagèmes subtils

des Blancs.

A Blanc 100, au millieu du jeu, l’issue paraissait incer-

taine, peut-être parce que les Noirs se laissaient déborder.

Mais, en réalité, Otaké ne jouait-il pas une partie précau-

tionneuse autant qu’audacieuse? Les Blancs possédaient

une force massive; le territoire des des Noirs était inatta-

quable et le temps approchait où Otaké devait lancer

l’une de ces offensives pour lesquelles il était célèbre, et

grignoter les groupes ennemis, ce à quoi il se montrait

toujours fort habile.

(Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975, pp.110-111.)

(2025年1月2日投稿)

【はじめに】

謹賀新年

よき新年をお迎えのことと拝察しております

いつもブログを閲覧して頂き、有難うございます

昨年はどのようなお年でしたのでしょうか。

昨年、投稿した記事は、高校生向けに、漢文に続き古文が3月まで、それ以降は、囲碁の記事でした。囲碁の攻め、布石をテーマとしました。

引き続き、今年も囲碁関連の記事を投稿したいと考えています。

とりわけ、以前から気になっていた川端康成の小説『名人』を取り上げ、そのフランス語訳を紹介したいと思います。

〇川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]

〇Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975.

●川端康成の『名人』については、次のような論文がネットで閲覧可能です。

〇福田淳子

「「本因坊名人引退碁観戦記」から小説『名人』へ―川端康成と戦時下における新聞のメディア戦略―」『学苑・人間社会学部紀要』No.904、2016年、52頁~67頁

もちろん、囲碁そのもの、例えば、手筋や形勢判断、死活をテーマにした記事を、形にしたいとも考えております。

〇囲碁関連

囲碁の基本に立ち返って、手筋、定石、死活に関する記事を投稿してみたいと思います。

<手筋>

〇加藤正夫『NHK囲碁シリーズ 明快・基本手筋』日本放送出版協会、2004年

〇結城聡『囲碁 結城聡の手筋入門 初級から初段まで』成美堂出版、2014年

〇大竹英雄『復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法―意外な急所がどんどんわかる』誠文堂新光社、2014年

〇白江治彦『手筋・ヘボ筋』日本放送出版協会、1998年

〇工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]

〇依田紀基『囲碁 サバキの最強手筋 初段・二段・三段』成美堂出版、2004年

〇原幸子編『新・早わかり 手筋小事典 目で覚える戦いのコツ』日本棋院、1993年[2019年版]

〇溝上知親『アマの知らない実戦手筋 利き筋の考え方』毎日コミュニケーションズ、2009年

〇藤沢秀行『基本手筋事典 上(中盤の部)』日本棋院、1978年[1980年版]

〇藤沢秀行『基本手筋事典 下(序盤・終盤の部)』日本棋院、1978年

〇山下敬吾『新版 基本手筋事典』日本棋院、2011年

<囲碁の死活>

〇小林覚『はじめての基本死活』棋苑図書、2000年

〇船越哲治『囲碁・実戦の死活130』山海堂、2003年

〇新垣武『NHK囲碁シリーズ 新垣武の実戦に役立つ死活反復トレーニング』日本放送出版協会、2000年

〇山田至宝『基本死活 虎の巻』日本棋院、2004年[2012年版]

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

〇加藤正夫『新・木谷道場入門第8巻 死活と攻合い』河出書房新社、1973年[1996年版新装改訂]

〇山田至宝『初段合格の死活150題』(日本棋院、2001年[2013年版])

〇桑本晋平『三段合格の死活 150題』日本棋院、2002年[2010年版]

〇工藤紀夫編『新・早わかり 死活小事典 形で見わける生き死にのコツ』日本棋院、1993年[2008年版]

〇趙治勲『基本死活事典(上・下)』日本棋院、増補改訂版1996年[2006年版]

<定石と布石>

〇工藤紀夫『やさしい定石 詳解45型』毎日コミュニケーション、2007年[2009年版]

〇久保秀夫『定石を覚えよう』日本棋院、2015年

〇石倉昇『NHK囲碁講座 定石の生かし方(上)(下)』朝日出版社、1990年[2004年版]

〇田村竜騎兵『やさしい定石教えます』有紀書房、1999年

〇武宮正樹『基本定石24』筑摩書房、1992年[1997年版]

〇三村智保『三村流布石の虎の巻』マイナビ、2012年

〇趙治勲『ひと目の定石』マイナビ出版、2009年[2019年版]

<形勢判断>

〇片岡聡『一番やさしい形勢判断法』毎日コミュニケーションズ、2009年

〇石田芳夫『新・木谷道場入門 第10巻 形勢判断とヨセ』河出書房新社、1974年[1996年版]

<昭和の碁>

〇江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]

〇江崎誠致『呉清源』新潮社、1996年

〇桐山桂一『呉清源とその兄弟―呉家の百年―』岩波現代文庫、2009年

その他

次のような記事が投稿できず、残念でした。

例えば、映画と英語(語学の学び方)に関連して、次の小説についても、投稿したいと思います。

〇ヘミングウェイ(大久保康雄訳)『誰がために鐘は鳴る(上)(下)』新潮社、1973年[1978年版]

原書とヘミングウェイについての本は購入して手元にあり、読み進め、半分ぐらい原稿化しています。

〇Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, Scribner Paperback Fiction Edition, 1940[1995]

〇今村楯夫『ヘミングウェイと猫と女たち』新潮新書、1990年

次の本を読み進めています。

〇鷲見洋一『翻訳仏文法(上)(下)』ちくま学芸文庫、2003年

〇トレイシー・シュヴァリエ(木下哲夫訳)『真珠の耳飾りの少女』白水社、2000年[2004年版]

その他、稲作、ガーデニングについての記事も投稿してゆきたいと考えています。

本年も皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます

2025年お正月

【補足】川端康成『名人』について

『名人』は、川端康成の長編小説。

1938年(昭和13年)の6月26日から12月4日にかけて打ち継がれた21世本因坊秀哉名人の引退碁の観戦記を元に小説の形にまとめたものである。川端文学の名作の一つとされている。

秀哉名人没後の翌々年の1942年(昭和17年)から本格的に書き出され、途中の中断を経て十数年がかりで完成となった。

家元制度最後の本因坊秀哉の人生最後の勝負碁の姿を見た川端自身が、観戦記者からの視点で「不敗の名人」の敗れる姿を「敬尊」の念を持って描いた記録小説である。名人の生死を賭けた孤高の敗着に「古い日本への挽歌」、芸術家の理想像を重ねた作品である。

女性を描くことがほとんどの川端作品の中では異色の作品である。

・完成版翻訳版は、エドワード・サイデンステッカー訳(英題:The Master of Go)

フランス(仏題:Le maître, ou le tournoi de Go)など、世界各国で行われている。

【補足】本因坊秀哉名人引退碁(1—100手まで)

(川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]、164頁)

黒47と白48について

黒47と白48について、小説の中で、次のように棋譜解説されている。

黒九十九は、中央の白の掛けつぎに覗き、白百とついだのが、入院前の一手だった

が、名人は後の講評でも、この白百はつがないで、右辺の黒をおさえて、白地への侵

入を防いでおいたら、「おそらく黒も容易に楽観をゆるされぬ局面なのであった。」と

言っている。また、白四十八で下辺の星に打つことが出来て、布石の「天王山を占め

たのは、白も不満のない構図と言わねばならない。」として、名人は早くもそこで、

「相当に有望」と見たのだった。したがって、「白に天王山を譲った黒四十七は、堅過

ぎるように思われる。先ず緩着の誹りをまぬがれない。」と講評している。

しかし、大竹七段は黒四十七と堅く打っておかねば、そこに白からの手段が残るの

をきらったと、対局者の感想に語っている。また呉六段の解説では、黒の四十七は本

手であり、厚い打ち方だとされている。

観戦していた私は、黒が四十七と堅くついで、次に白が下辺の星の大場を占めた瞬

間、はっとしたものだった。私は黒四十七の一手に、大竹七段の棋風を感じたという

よりも、七段のこの勝負に臨む覚悟を感じたようだった。白を第三線に這わせて、黒

四十七までの厚い壁でがっちりおさえつけたのには、大竹七段の渾身の力がこもって

いると見えた。七段は絶対に負けない打ち方、相手の術策に陥らない打ち方に、足を

踏みしめていたのだった。

中盤の百手あたりで、細碁の形勢、あるいは形勢も不明というと、黒が打たれたこ

とになるのだが、それはむしろ大竹七段の腰を沈めて度胸の据わった、作戦なのかも

しれなかった。厚みは黒がまさっていたし、先ず黒地は確実で、これから白模様をが

りがり噛ってゆく、七段得意の戦法に移るわけだった。

(川端康成『名人』新潮文庫、1962年[2022年版]、113頁~115頁)

<ポイント>

●黒47と白48について

黒47すなわち(た, 十三)(4, 十三)と白48(ぬ, 十六)(10, 十六)

●黒47

・堅く打っておかねば、白からの手段が残るのを大竹七段は嫌った。

・黒の47は本手で、厚い打ち方(呉清源の解説)

・白を第三線に這わせて、黒47までの厚い壁でがっちりおさえつけた(大竹七段の渾身の力)~絶対に負けない打ち方、相手の術策に陥らない打ち方

〇白48

・白48で下辺の星に打つこと=布石の天王山を占めたのは白も不満のない構図

(白に天王山を譲った黒47は、堅過ぎる。緩着の誹りをまぬがれない)

≪仏訳≫

〇Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975.

Noir 99 surveillait un triangle blanc, et avec le 100, son

dernier coup avant d’entrer à l’hôpital, le Maître avait

regroupé ses pions. Plus tard, en y réfléchissant, il dit que

s’il ne les avait pas rassemblés, mais que s’il avait été

menacer le groupe noir, à l’est du damier, pour empêcher

une incursion dans le territoire des Blanc, « le jeu

n’aurait pas pris une tournure qui permette aux Noirs de

se montrer si sanguinaires ». Le début du jeu semblait lui

avoir donné satisfaction. D’avoir pu jouer Blanc 48 sur

une étoile, sur une case privilégiée, lui offrait, au début

du jeu, « ce que tout le monde devait s’accorder à tenir

pour une formation idéale des Blanc ». Il concluait que

Noir 47, renonçant à un point stratégique, se montrait

trop conservateur et ne pouvait se défendre contre l’ac-

cusation d’une certaine tiédeur.

Otaké, pourtant, dans ses commentaires, dit que s’il

n’avait pas joué de la sorte, les Blanc auraient gardé des

libertés dans ce coin qu’il ne pouvait leur tolérer. Dans

ses commentaires, Go Sei-gen se montra d’accord avec

Otaké. Le Blanc 47, bien joué, laissait les Noirs avec une

formation de pions très dense.

Je me rappelle être resté bouche bée quand Otaké serra

ses rangs avec Noir 47, laissant les Blanc prendre la

position stratégique sur l’étoile, avec Blanc 48. Ce que je

sentais, dans ce Noir 47, c’était moins le style d’Otaké

que la résolution farouche avec laquelle il s’était engagé

dans ce tournoi. Il renvoyait les Blancs sur la troisième

ligne, et s’élançait pour construire son mur massif. Je

sentis qu’il se donnait entièrement à sa partie. Carré sur

ses positions, il n’envisageait pas un instant de perdre, et

n’allait pas se laisser distraire par les stratagèmes subtils

des Blancs.

A Blanc 100, au millieu du jeu, l’issue paraissait incer-

taine, peut-être parce que les Noirs se laissaient déborder.

Mais, en réalité, Otaké ne jouait-il pas une partie précau-

tionneuse autant qu’audacieuse? Les Blancs possédaient

une force massive; le territoire des des Noirs était inatta-

quable et le temps approchait où Otaké devait lancer

l’une de ces offensives pour lesquelles il était célèbre, et

grignoter les groupes ennemis, ce à quoi il se montrait

toujours fort habile.

(Yasunari Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de Go, Éditions Albin Michel, 1975, pp.110-111.)