私のブログでも「今年こそは安寧な一年を…」と 心から念願した令和7年の幕開けでありましたが、その願いも空(むな)しく 1月からさまざまな事件・事故が発生、私を含め 多くの市民が悲嘆に暮れる事態となっています。

既にご案内のとおり、去る22日には長野市の玄関口であるJR長野駅前で重大事件が起こされました。

この事案(事件)については、事件後に容疑者が逃走し 私たちは強い不安に見舞われたところでしたが、警察の捜査努力と市民協力(情報提供)により 早期のうちに容疑者が確保され、ひとまず安堵したところでありました。

で…その安堵の胸中もつかの間、今度は他の都市で 全く別のジャンルで大きな事故が発生、そして その出来事(事故)は、全くもって「対岸の火事」では済まされない どの地域でも起こり得る事案であることが再認識されたのであります。

私たちは この事故について〝明日はわが身〟の思いをもって(事故対応の)推移を見守る他ないところなのです。

次なる事案(事故)は下記のとおり。

じき2月となろうとしていた28日の午前10時頃、埼玉県八潮市を縦貫する「県道松戸草加線」の中央一丁目交差点付近で 突然にして道路が陥没、走行中のトラックがノーブレーキで転落してしまったのです。

その後 消防はじめ関係者が集結して運転手さんの救出を試みるも、陥没によって空(あ)いた穴は時間経過と共に大きく広がり、みるみるうちに 今度は二次災害に直結するほどの大きさ・深さに至ってしまいました。

映像の中でも、トラックが転落したすぐ脇に新たな穴が出現し 近接の飲食店のサイン塔や電柱を呑み込むように崩落するシーンが映され、見ているこちらが「危ない!」と声を上げてしまうほど。

その後、別々に空いた穴は やがて直径10mにもなる大きな穴となり、まるで隕石が落ちたのか というほどのもの(大穴)となってしまいました。

運転手さんの救助に際し 事故発生当初はクレーンで車両を吊り上げるようトライしていましたが、吊り上げワイヤーが切れたり(時間経過と共に)穴の内部の崩落が止まらず却って危険なため、作業の見直しを行なうことに。具体的には 穴に向けてスロープを造って重機を搬入するよう工程を変更し 引き続き懸命の救出作業が行なわれています。

ただ、事故発生から相当の時間が経過していることから、非常に難儀な状況になっていることは否めないところ…とにもかくにも 二次災害とならないよう十分に配慮しながら、一刻も早い(運転手さんの)救出が待たれるところであります。

なぜ、今回のような事故が起きてしまったのか。

そして この事故原因こそが、この地だけでの問題ではなく 列島の廿(つづ)浦々に配管されている全ての自治体の下水道管が抱える問題でもあることが指摘されているのです。

この下水道を管理する埼玉県によると、崩落現場の地下約10mに 1983年(昭和58年)に敷設された直径約4,75mの大きな下水道管が 交差点に沿って通っているとのこと。

この地点は 流域でも下流部分にあたることから(上流域の市町村から排出された雑排水を受け入れるため)自ずと管の直径は高径(広径)になります。

そもそも下水管とは、流域の家庭や事業所から排出された雑排水を受け入れ終末処理場に送る設備です。国交省国土技術政策総合研究所(以下/研究所)によると、下水道管の内部には そこを流れる汚水に含まれるし尿や洗剤などから「硫化水素」が発生するとのこと。それが管の内壁に付着している細菌の働きによって酸化し、今度は「硫酸」と化して管を腐食→破損(破断)させることになってしまうそうです。

しかも難儀なことに、この崩落地点の下水管のラインは〝カーブ(屈曲部分)〟となっていました。

研究所によると、下水管のカーブ地点では流下物が堆積しやすくなったり(カーブで)かき回され 飛沫が空気に触れる頻度が高まり、すなわちそれは硫酸の発生→腐食リスクアップにつながりやすくなるそうです。

そのうえで、今回の八潮市の陥没には 当地の地盤の状況も関係しているとのこと。

今でこそ内陸となっている埼玉エリアですが、古来 そこは海=埋め立て地であり、地盤が軟弱な面があったそうです(これは能登半島地震等での「液状化現象」でも現れているものです)

そのため、上流域から間断なく下ってくる流下物(水)が破損した下水道管から漏れ出し、それらが軟弱地盤を削り取って道路下に空洞をつくり、それが突然割れる格好になって崩落の道を歩んでしまったようです。

これらを総合すると 今回の陥没事故は、昨日や今日に起きたものではなく 長い時間をかけて(空洞が)つくられてきたことから起きたことが分かります。

そして肝心なことは、 これら〝土中の 私たちの目に触れない下水管トラブル〟は 全国の至るところで起こり得る(または発生している)ものであることです。

全国的に下水道が普及し始めたのが、今回の八潮市と同時期の昭和50年代。あれから約50年余が経過し、それらは一斉に いわば金属疲労を起こしてきているのです。

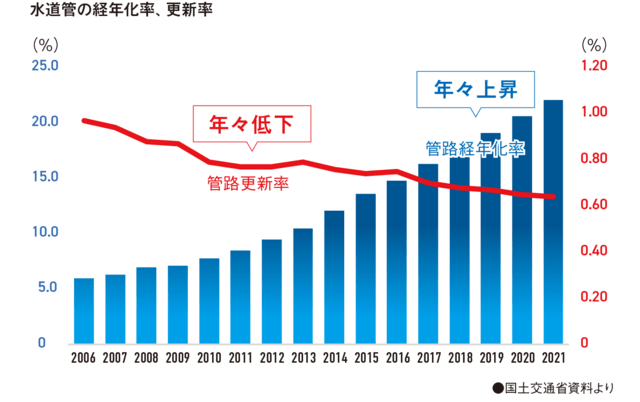

それに対する更新率は 良くて横ばい程度に留まっており、経年劣化に管路更新が追い付いていないのが現状であるのは深刻であると言えるでしょう。

今回の事故に際し 長野市上下水道局に照会したところ、長野市は総延長2,400kmに及ぶ下水道管網について 域内を7つのブロックに分けて順次点検を行なっており、現在のところ異常は認められていないとのことです。

また、下流域の下水道管の最大直径は3mに満たないことから、今回の八潮市のような大規模な案件にはつながりにくいことも説明されました。

さらに長野市域には埋め立て地は無いことから、地盤も安定しているとのことでありました。

ただ 管の老朽化との厳しい状況は同じであることから、今後も計画的に管路の整備・更新を行なってゆくとのことでありました。

昭和時代に社会インフラが一斉に整備されて時間が経過し、私たちが当たり前に使うインフラが挙(こぞ)って更新時期を迎えています。

で、その臨界点に達したときに 今回のようなトラブルが発生してしまうのです。

「あれから〇〇年」との言葉がありますが、まさに私たちは 過去の〝社会的成果〟とも言えるさまざまな「装置」の曲がり角に接しており、今後を見据えて点検・整備を行なうべき時期を迎えてきていることを実感させられます。

いずれにしても、先ずは 図らずも崩落に巻き込まれてしまった運転手さんの一刻も早い発見を待つばかりであります。