§朝散歩

気温11℃、曇り。比較的暖かい朝だが、東京に比べると5℃ほど低い。

富士山は見ることができるかどうか微妙な天気だが、昨日の山歩きのクールダウンも兼ねて朝散歩に出かける。

確かに筋肉痛で足全体が痛く、特に股がパンパンで今朝は階段を降りるのに苦労した。

なので散歩といってもほぼ膝を伸ばした状態のロボット歩きに近い。

マムーニアを過ぎて、じらごんの森の館の前の広場に下って行こうとした時に、一眼レフを首にぶらさげた中国人に声を掛けられた。

彼はカメラを指差して「ふじさん」と言った。つまり、彼が泊まっていたであろう「じらごんの富士の館」や、この場所からだと富士山は見えないので、富士山を撮影したいのだろう。

「OK!」といって広場の北の端まで移動して、富士山に向かって指を差した。

彼は喜んで富士山にカメラを向けてシャッターを切った。

しかし、ここだと七合目から上の富士山しか見えない。

「もっと良い場所があるので一緒に来きますか?」「30分の時間は大丈夫か?」と英語で聞いたが、どうも英語は全く通じないらしい。

「30分」が理解して貰えなかった。

でも雰囲気は分かったようで、緑の休暇村方面に歩き始めると彼も一緒に着いてきた。

彼は「謝謝」と言って、次にたばこを差し出して来た。黄色いパッケージの中国製のたばこだろう。

たばこは吸わないので「ノースモーク」と言ったらこれは通じたようだ。

緑の休暇村の駐車場からだともう少し大きく富士山が見える。

私としては道の駅の展望台からの富士山を撮って貰いたいので、「ネクスト、ビューポイント!」と言って歩き始める。

写真を撮っていた彼は少し遅れて付いてくる。

展望台横の富士山博物館の巨大奇石が置かれているが、これに興味を持ったようで写真を撮っている。

展望台に連れて行って私も富士山を撮影。彼も淡々と撮影。

活き活き広場に移動してまた撮影。

ここで犬とフリスビーを飛ばして遊んでいるおじさんがいた。彼はこの場面が珍しいらしく犬とおじさんを何枚も写真に収めていた。そして撮った写真をおじさんに見せて喜んでいた。

活き活き広場を過ぎると、彼と私は別の道を進む。

あなたはこの道を行き、私はこちらの道を行くとジェスチャーで示してなんとか理解したようだ。

バイバイと言ってニコニコしながら分かれた。

富士の館までは一本道なので迷うことはないだろう。

マムーニアの箱庭

眠く曇った富士山

車は少ない

中国人のカメラマンもシャッターを押す

フリスビーで遊ぶ犬

サラサドウダンが満開だ

フリスビーおじさんと会話中

ここでお別れ

キャベツの苗の植えるのに便利な機械がある

もみの木は先端を伸ばして成長する

日月亭はフェンスを立派にした

§富士風穴探検

昨年、富士風穴を訪れた時に、次回は氷が溶けてない時期に明るいライトを持って来ようと決めていた。

これまでなかなかそのチャンスがなかったが、今日やっとそれが実現する。

しかし、ネットで調べたところ、

・洞窟に入るためには河口湖町に申請を出す必要がある

・洞窟で写真撮影するためには河口湖町に申請を出す必要がある

・アイゼンの使用は禁止

などど書かれている。

なので今回は、××するのは止めにしよう。

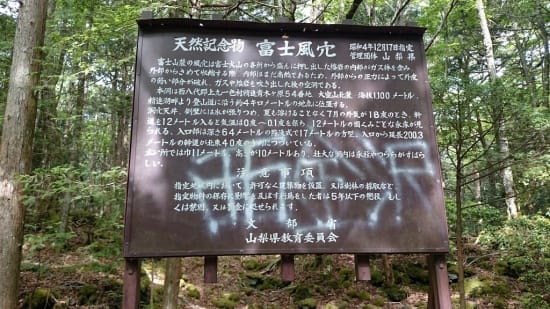

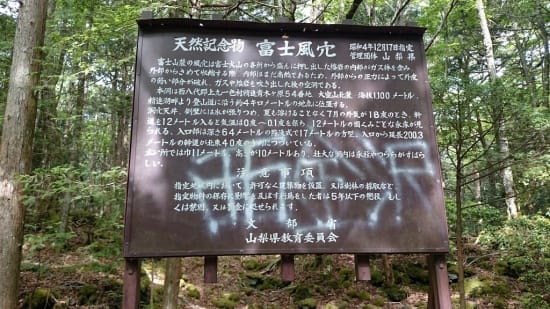

富士風穴の看板。届け出が必要とは書かれていないが

入り口までやってきたが・・・

探検ツアーの車が2台。大室散策コースのようだ

§ジラで

ジャーマンアイリスが一輪咲いた。

つぼみが沢山付いているので、来週あたりは満開になるだろう。楽しみだ。

玄関までのアプローチに転がしていた長さ50cmの巨大なケヤキの玉木を斧で割ることにした。

当然、斧だけで割ることはできない。少しでも食い込んだら後はハンマーの出番である。

ひたすら叩く。なんとかヒビが入るが、繊維が複雑に絡まっていて割れることはない。

別の場所に斧を振り落とす。またハンマーで叩く。

これを5,6回繰り返す。

玉木の形を留めたたままで数カ所にヒビが入った。後はこれを手で引きちぎるだけである。

でも相手も一筋縄では行かない。相当力が必要である。

格闘すること1時間。2本の巨大玉木はやっとバラバラになった。

2輪か

長さ50cmのケヤキの玉木

10回ハンマーで叩いたところ

ほぼバラバラに

§夕方の富士山

☆ランキングは今何位だろうか?

↓ ↓

気温11℃、曇り。比較的暖かい朝だが、東京に比べると5℃ほど低い。

富士山は見ることができるかどうか微妙な天気だが、昨日の山歩きのクールダウンも兼ねて朝散歩に出かける。

確かに筋肉痛で足全体が痛く、特に股がパンパンで今朝は階段を降りるのに苦労した。

なので散歩といってもほぼ膝を伸ばした状態のロボット歩きに近い。

マムーニアを過ぎて、じらごんの森の館の前の広場に下って行こうとした時に、一眼レフを首にぶらさげた中国人に声を掛けられた。

彼はカメラを指差して「ふじさん」と言った。つまり、彼が泊まっていたであろう「じらごんの富士の館」や、この場所からだと富士山は見えないので、富士山を撮影したいのだろう。

「OK!」といって広場の北の端まで移動して、富士山に向かって指を差した。

彼は喜んで富士山にカメラを向けてシャッターを切った。

しかし、ここだと七合目から上の富士山しか見えない。

「もっと良い場所があるので一緒に来きますか?」「30分の時間は大丈夫か?」と英語で聞いたが、どうも英語は全く通じないらしい。

「30分」が理解して貰えなかった。

でも雰囲気は分かったようで、緑の休暇村方面に歩き始めると彼も一緒に着いてきた。

彼は「謝謝」と言って、次にたばこを差し出して来た。黄色いパッケージの中国製のたばこだろう。

たばこは吸わないので「ノースモーク」と言ったらこれは通じたようだ。

緑の休暇村の駐車場からだともう少し大きく富士山が見える。

私としては道の駅の展望台からの富士山を撮って貰いたいので、「ネクスト、ビューポイント!」と言って歩き始める。

写真を撮っていた彼は少し遅れて付いてくる。

展望台横の富士山博物館の巨大奇石が置かれているが、これに興味を持ったようで写真を撮っている。

展望台に連れて行って私も富士山を撮影。彼も淡々と撮影。

活き活き広場に移動してまた撮影。

ここで犬とフリスビーを飛ばして遊んでいるおじさんがいた。彼はこの場面が珍しいらしく犬とおじさんを何枚も写真に収めていた。そして撮った写真をおじさんに見せて喜んでいた。

活き活き広場を過ぎると、彼と私は別の道を進む。

あなたはこの道を行き、私はこちらの道を行くとジェスチャーで示してなんとか理解したようだ。

バイバイと言ってニコニコしながら分かれた。

富士の館までは一本道なので迷うことはないだろう。

マムーニアの箱庭

眠く曇った富士山

車は少ない

中国人のカメラマンもシャッターを押す

フリスビーで遊ぶ犬

サラサドウダンが満開だ

フリスビーおじさんと会話中

ここでお別れ

キャベツの苗の植えるのに便利な機械がある

もみの木は先端を伸ばして成長する

日月亭はフェンスを立派にした

§富士風穴探検

昨年、富士風穴を訪れた時に、次回は氷が溶けてない時期に明るいライトを持って来ようと決めていた。

これまでなかなかそのチャンスがなかったが、今日やっとそれが実現する。

しかし、ネットで調べたところ、

・洞窟に入るためには河口湖町に申請を出す必要がある

・洞窟で写真撮影するためには河口湖町に申請を出す必要がある

・アイゼンの使用は禁止

などど書かれている。

なので今回は、××するのは止めにしよう。

富士風穴の看板。届け出が必要とは書かれていないが

入り口までやってきたが・・・

探検ツアーの車が2台。大室散策コースのようだ

§ジラで

ジャーマンアイリスが一輪咲いた。

つぼみが沢山付いているので、来週あたりは満開になるだろう。楽しみだ。

玄関までのアプローチに転がしていた長さ50cmの巨大なケヤキの玉木を斧で割ることにした。

当然、斧だけで割ることはできない。少しでも食い込んだら後はハンマーの出番である。

ひたすら叩く。なんとかヒビが入るが、繊維が複雑に絡まっていて割れることはない。

別の場所に斧を振り落とす。またハンマーで叩く。

これを5,6回繰り返す。

玉木の形を留めたたままで数カ所にヒビが入った。後はこれを手で引きちぎるだけである。

でも相手も一筋縄では行かない。相当力が必要である。

格闘すること1時間。2本の巨大玉木はやっとバラバラになった。

2輪か

長さ50cmのケヤキの玉木

10回ハンマーで叩いたところ

ほぼバラバラに

§夕方の富士山

☆ランキングは今何位だろうか?

↓ ↓