〔15.3.31.日経新聞:企業1面〕

通信自由化から4月1日で30年。ガリバーだったNTTに足かせをはめる政策は競争を促し、固定通信費は下落した。一方、市場が急速に変化する中で通信会社の存在感は薄らいでいる。30年で何が変わったのか。

東京・汐留のソフトバンク本社前。グループ各社の社名を記した看板が近く衣替えする。NTT(旧日本電信電話公社)の対抗勢力として1984年に誕生したソフトバンクテレコム(旧日本テレコム)の名が消え、ソフトバンクモバイルになる。

グループ4社が4月1日付で統合し、テレコムやモバイルの社長を務めるソフトバンクの孫正義社長は会長に退く。NTTに競争を仕掛けてきた孫社長は「グループ全体の戦略をグローバルに見ていく」と話す。国内へのやや冷めた視線が業界の現状を物語る。

自由化で新電電が登場して固定通話料は大幅に下がった。2001年にはソフトバンクBBが安価なADSLサービスを始め、ブロードバンド通信が普及した。「通信民営化は料金下落の点で成果を上げた」。野村総合研究所の北俊一上席コンサルタントは評価する。

このころを境に国内の通信業界は輝きを失う。NTTドコモの時価総額は00年、日本企業で過去最高の43兆円に達し、情報通信業の時価総額も東証1部全体の17%を超えた。だがスマートフォン(スマホ)やクラウドコンピューティングで主導権を握れず、今や10%を下回る。

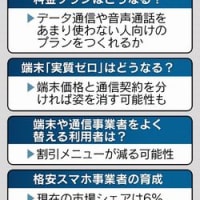

国内通信会社は携帯やPHSで地域別に会社があったこともあり、90年代半ばには60社規模に達したが、NTT、KDDI、ソフトバンクの3陣営に事実上集約された。14年6月、ドコモが国内通話が完全定額になるプランを始めると、すぐにソフトバンクモバイルとKDDIが追随した。スマホの基本料は横並び。3陣営のシェアも近づき、極端な料金競争から距離を置き始めた。

「脱法的行為だ」――。14年10月、KDDIの田中孝司社長は語気を強めた。矛先はNTTが準備していた光回線の卸売り。この仕組みでドコモは携帯と光回線の「セット割」ができる。NTTに対峙してきたKDDIの首脳は今もこうしたセリフをよく口にする。

NTTは99年の再編でもグループの抜本解体を免れた。大きな枠組みは変わらず、「85年体制」が続く。行司役の総務省幹部は「ネットの登場で距離の概念が消え、地域通信を東西に分ける意味はなくなっている」と認めながらも「今さら問題提起できない」と打ち明ける。

日本と同時期に競争政策を導入した米国ではAT&Tが再統合し、衛星放送のディレクTV買収で合意した。英国ではBTグループが携帯への再参入を決め、通信会社が事業構造を大胆に見直している。日本では枠組みの是非まで踏み込んだ議論が始まる様子はない。

通信自由化から4月1日で30年。ガリバーだったNTTに足かせをはめる政策は競争を促し、固定通信費は下落した。一方、市場が急速に変化する中で通信会社の存在感は薄らいでいる。30年で何が変わったのか。

東京・汐留のソフトバンク本社前。グループ各社の社名を記した看板が近く衣替えする。NTT(旧日本電信電話公社)の対抗勢力として1984年に誕生したソフトバンクテレコム(旧日本テレコム)の名が消え、ソフトバンクモバイルになる。

グループ4社が4月1日付で統合し、テレコムやモバイルの社長を務めるソフトバンクの孫正義社長は会長に退く。NTTに競争を仕掛けてきた孫社長は「グループ全体の戦略をグローバルに見ていく」と話す。国内へのやや冷めた視線が業界の現状を物語る。

自由化で新電電が登場して固定通話料は大幅に下がった。2001年にはソフトバンクBBが安価なADSLサービスを始め、ブロードバンド通信が普及した。「通信民営化は料金下落の点で成果を上げた」。野村総合研究所の北俊一上席コンサルタントは評価する。

このころを境に国内の通信業界は輝きを失う。NTTドコモの時価総額は00年、日本企業で過去最高の43兆円に達し、情報通信業の時価総額も東証1部全体の17%を超えた。だがスマートフォン(スマホ)やクラウドコンピューティングで主導権を握れず、今や10%を下回る。

国内通信会社は携帯やPHSで地域別に会社があったこともあり、90年代半ばには60社規模に達したが、NTT、KDDI、ソフトバンクの3陣営に事実上集約された。14年6月、ドコモが国内通話が完全定額になるプランを始めると、すぐにソフトバンクモバイルとKDDIが追随した。スマホの基本料は横並び。3陣営のシェアも近づき、極端な料金競争から距離を置き始めた。

「脱法的行為だ」――。14年10月、KDDIの田中孝司社長は語気を強めた。矛先はNTTが準備していた光回線の卸売り。この仕組みでドコモは携帯と光回線の「セット割」ができる。NTTに対峙してきたKDDIの首脳は今もこうしたセリフをよく口にする。

NTTは99年の再編でもグループの抜本解体を免れた。大きな枠組みは変わらず、「85年体制」が続く。行司役の総務省幹部は「ネットの登場で距離の概念が消え、地域通信を東西に分ける意味はなくなっている」と認めながらも「今さら問題提起できない」と打ち明ける。

日本と同時期に競争政策を導入した米国ではAT&Tが再統合し、衛星放送のディレクTV買収で合意した。英国ではBTグループが携帯への再参入を決め、通信会社が事業構造を大胆に見直している。日本では枠組みの是非まで踏み込んだ議論が始まる様子はない。