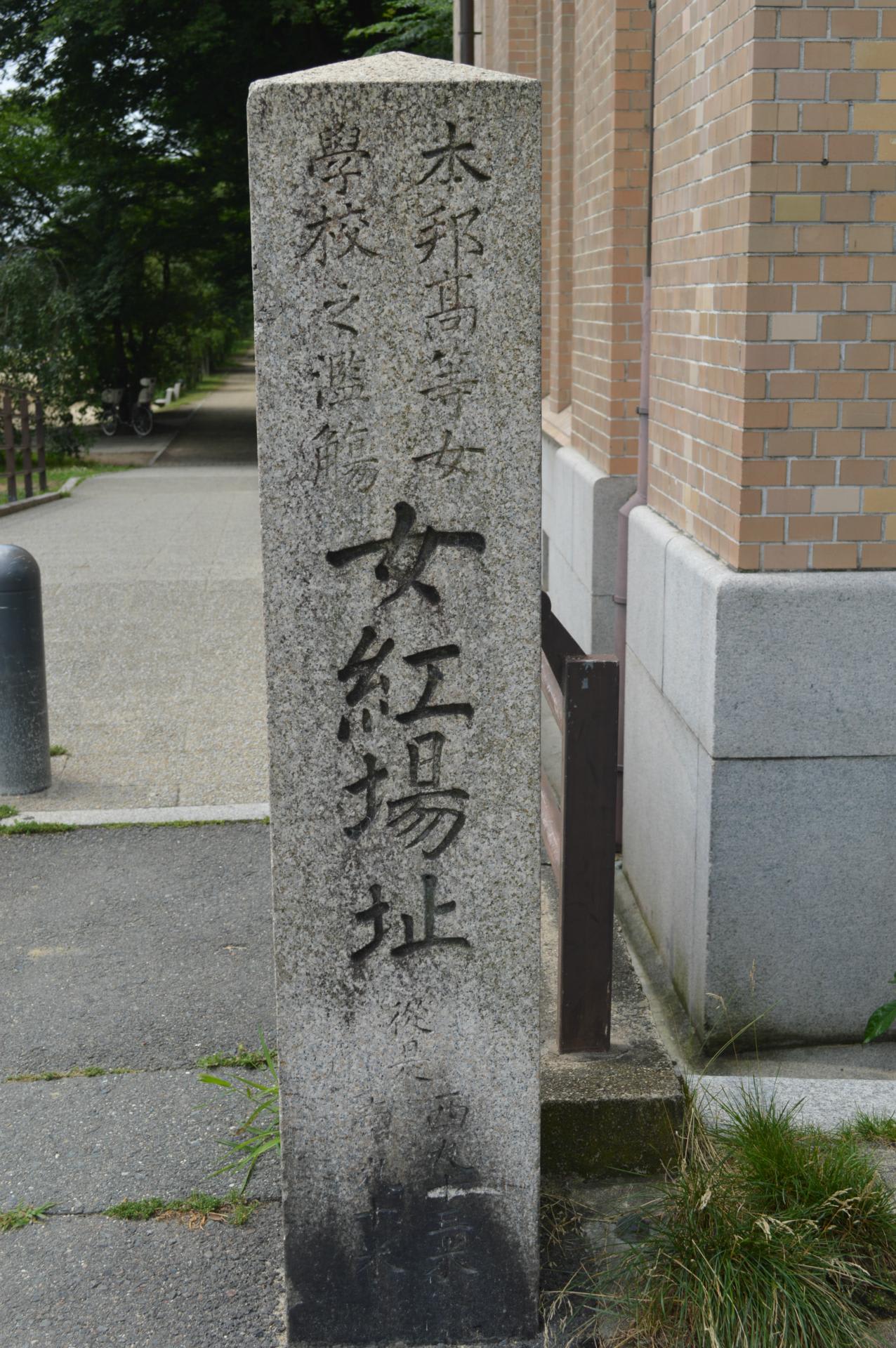

明治期の女子教育機関である女紅場は,明治5(1872)年4月

九条家河原町別邸内に設けられた。

英語と裁縫・手芸の二科を置き,英国人イーバンス夫妻を教師に招き,

新英学校女紅場と呼ばれた。

開校当初の生徒は8歳から37歳までの78名

教師は 梅田雲浜の後妻 千代と娘ぬい 新島襄の婦人 八重子ら

旧女紅場の建物が鴨沂高校にあるが

現在工事中でその校門は見れない

本邦高等女 西九十三米 現在の 鴨沂高校

女紅場址 従是

学校之濫觴 南九十米 これから調べる

関連記事 ⇒ 人物045 新島 八重

近辺地域記事 ➡ 地図の右下 ユーザー地図 をクリック

地蔵尊です

独特な構えです

このような 門構えのお寺は、他所で見たことがあります。

四条大宮 下ルにあった

京都と 亀岡を結ぶ道は 国道9号線の老の坂峠が有名ですが

他に 唐櫃(からと)越、明智越えがあります。

その明智越えの京都側の 取付です

途中何カ所か 命名された 場所があります

この名称から

本能寺の変のとき、明智勢がここを通って京の町に進んだのだろうか

馬を引いて歩ける道だと思います

ここから6キロほどで

京の鳥居本に行けます

亀岡のここらあたりに出てくる 亀岡からいえば、ここから入る

関連記事 ➡ 有名人ゆかりの地

右 ぜぜ 大津道

左 立木かん音 石山道

この通りに進んだら とんでもないところに行きます

この 道標は 滋賀県の大津あたりにあるのがふさわしいなあ

二条殿は,南北朝時代太政大臣を務め,

和歌連歌で著名な二条良基(1320~88)の邸宅で,

押小路殿とも呼ばれた。

室町時代の洛中洛外図屏風に描かれる。

邸内には龍躍池があり,その景観の美しさから皇族や

織田信長(1534~82)が好んだ。

信長は天正5(1577)年に移り住み,

天正7年正親町天皇皇太子誠仁親王に献上した。

天正10(1573)年本能寺の変の際には

信長の長男信忠(1557~82)がこの地で自害し,二条殿は焼失した

新宮凉庭(1787~1854)は,丹後出身の医者。

蘭方医を志し,文化7(1810)年京坂の医家を訪ね,

また長崎でオランダ人医師から直接学んだ。

文政2(1819)年京都に出て開業した。

天保10(1839)年南禅寺畔に順正書院を作り,

各分野の学者を招き系統的な医学教育を行った。

この石標は新宮凉庭邸宅の跡を示すものである。

石標には「凉亭」となっているが,「凉庭」が正しい。

東三条殿は,平安京左京三条三坊にあった平安時代の邸宅。

藤原良房(804~72)が創設し,摂関家嫡流に伝領され,

藤原兼家(929~90)は東三条殿と称された。

兼家の娘で一条天皇(980~1011)の母であった

詮子(961~1001)は,初めて女院号を与えられ,

居住地に因み東三条院と名乗った。

寛弘2(1005)年の内裏焼亡により一条天皇の里内裏として用いられた。

仁安元(1166)年焼失。

大正4年11月建立 大正の御大典と同じ年月だ

関連記事 ➡ 関連0008 御大典記念のあるところ

望月玉泉(1834~1913)は,幕末から明治期の画家である。

望月玉蟾(1692~1755)を祖とする望月派の四代目。

幸野楳嶺(1844~95)と共に京都府画学校の創設に参加し,

京都画壇の復興に努めた。

父・玉川に画を学び,四条派と岸駒(1749~1838)に始まる

岸派の画法を折衷し,写生を基調とする温和な画風を形成した。

墓は 大雲院です

道標

ここから 北へ100メートルほど行きます

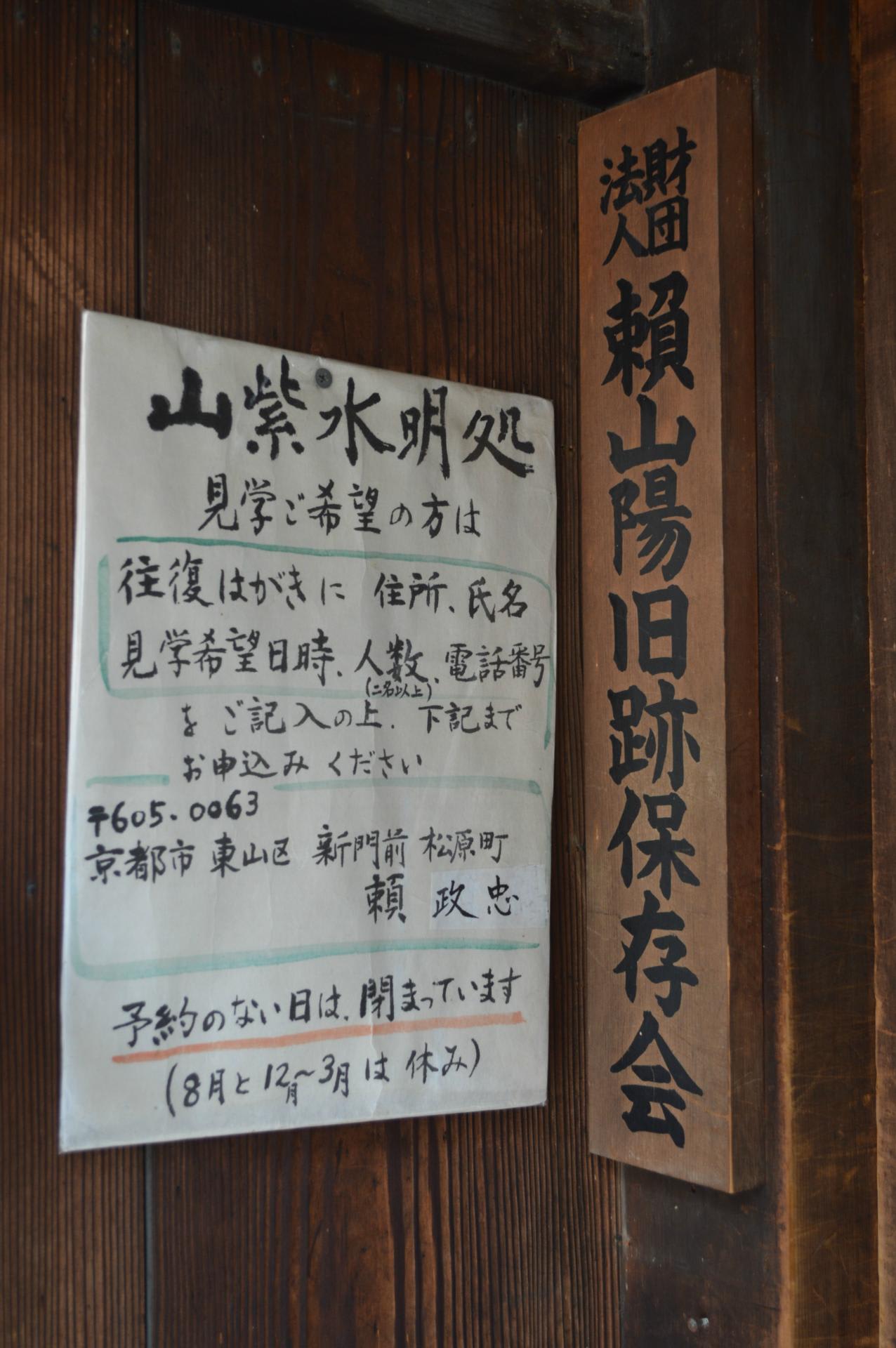

頼山陽(1780~1832)は,晩年邸宅をこの地に構え

『日本外史』、『日本政記』などの執筆活動に励み,詩会や茶会を催した。

43歳の時、邸宅水西荘の敷地内に建てた書斎は鴨川に面し,

東山を望む風光明媚な景観に因んで山紫水明処と呼ばれた。

頼山陽は天保3年(1832年)9月23日 53歳で亡くなった

墓は長楽寺にあります

水西荘はその後福井藩の儒医 安藤精軒が譲り受けたが、

明治に頼家の子孫によって買い戻された

大正11年に史蹟名勝天然紀念物保存法により史蹟に指定され,

現在は「頼山陽書斎(山紫水明処)」として国指定史跡